大肠息肉合并口周部黑痣患者中医证型分布研究

张旖晴,郭宇,苏晓兰,魏玮

中医·中西医结合

大肠息肉合并口周部黑痣患者中医证型分布研究

张旖晴,郭宇,苏晓兰,魏玮

目的研究大肠息肉合并口周部黑痣患者的中医证型分布特点。方法通过横断面、回顾性研究方法,筛选306例大肠息肉合并口周部黑痣患者,通过对患者症状及舌脉分析,观察合并口周黑痣的大肠息肉患者中医证型分布特点。结果在合并口周部黑痣的大肠息肉患者中医证型分布中,瘀血阻滞证患者占46.1%,大肠湿热证占39.5%,肝郁气滞证占8.5%,脾胃虚弱证占5.9%,以瘀血阻滞证所占比例最高。结论瘀血阻滞在大肠息肉与口面部黑痣的发生、发展过程中占有重要地位,推测合并口周部黑痣及瘀血阻滞证候表现者,其肠镜检查大肠息肉的检出率可能较高,为临床诊断、防治大肠息肉提供依据。

大肠息肉;痣;中医证型;瘀血阻滞

大肠息肉是指一类从黏膜表面突出到肠腔内的隆起状病变。中医认为该病多因饮食不节、情志内伤等导致脾胃运化失常,湿热痰浊内生,气血瘀滞,以致气、湿、痰、瘀等病理因素相互聚结,日久息肉乃生[1]。该病多属慢性病程,因而具有本虚标实、虚实夹杂的病机特点,其中多以脾虚、肾虚为本,以湿、痰、瘀为标[2]。在临床中,每种证型往往兼夹出现,同时兼具一种或多种病理因素,具有复杂多变的证型,如气滞痰阻、痰瘀互结、痰热瘀结等[3]。其中,瘀血阻滞是该病发生和发展过程中的重要病理因素[4]。

目前大肠息肉的发病机制尚未明确,但其生长的特点决定了易于复发的特性。在临床工作中,如何能够在无症状人群中确定哪些人群需要行结肠镜检查,及时发现大肠息肉,以及延缓大肠息肉的复发时间,是西医诊治大肠息肉的难点。中医认为,任何内在的疾病都有其外在表现,即“有诸内,必形于诸外”。笔者在前期的临床工作中观察到,合并口周部黑痣患者其大肠息肉检出率较未合并口周部黑痣患者为高,考虑两者的发生、发展存在一定的关系。从中医角度分析,人体口周部为大肠经和足阳明胃经交汇处,而痣与大肠息肉皆因瘀血阻滞而引发,具有共同的理论根源[5]。因此,本研究旨在探讨合并口周部黑痣的大肠息肉患者其中医证型分布特点,为临床医师通过观察口周部黑痣情况而预先判断该患者是否有行结肠镜检查的必要性提供临床依据,为大肠息肉的早期诊断提供帮助。

1 资料与方法

1.1 病例资料选择2012年1月~2015年10月在我院电子结肠镜检出大肠息肉患者1534例,筛选出306例合并口周痔患者,并除外家族性结肠息肉病及P-J综合征。其中男性159例,女性147例,男女之比为1.08∶1,年龄21~80岁,平均58岁。

1.2 证候诊断[6-8]4种中医证型:(1)大肠湿热证:主症:大便次数增多,泻下臭秽,或脓血,或如水注等;里急后重,肛门灼热等;苔黄厚或黄腻或黄燥。次症:腹痛拒按,胀满不适;烦渴引饮或不欲饮;大便秘结或溏滞不爽;潮热汗出;小便短赤;头身困重;脉滑数。证候确定:主症2项+次症3项以上。(2)脾胃虚弱证:主症:腹胀纳少,食后胀甚;大便溏薄;神疲乏力,气短懒言;舌淡,苔薄白。次症:腹痛绵绵,喜温喜按,时作时止;形寒肢冷;面色少华;胃纳不佳;大便溏泄;舌胖;脉沉细。证候确定:主症2项+次症3项以上。(3)肝郁气滞证:主症:情志抑郁;胸胁或少腹胀痛、窜痛,时作时止,嗳气矢气则舒,忧郁恼怒则剧;病情轻重与情志变化密切相关。次症:嗳气频频;善太息;妇女可见乳房胀痛,月经不调;脉弦。证候确定:主症2项+次症2项以上。(4)瘀血内停证:主症:腹痛较剧,痛如针刺,固定不移;唇舌青紫,或有瘀点瘀斑;脉细涩或结代。次症:面色黧黑;唇甲青紫;皮下紫斑;肌肤甲错;甚则腹部有包块。证候确定:主症2项+次症2项以上。

1.3 肠镜检查采用OLYMPUS H260电子肠镜行常规电子结肠镜检查。患者同意并签署知情同意书后,依据前述证候诊断标准对其进行临床观察,并对口周部拍照存档,同时记录患者既往是否存在大肠息肉病史。本研究经过医院伦理委员会批准同意。

1.4 统计学方法采用横断面、回顾性调查研究方法,应用SPSS18.0统计学软件分析数据,计数资料以例和百分比表示,组间比较主要采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

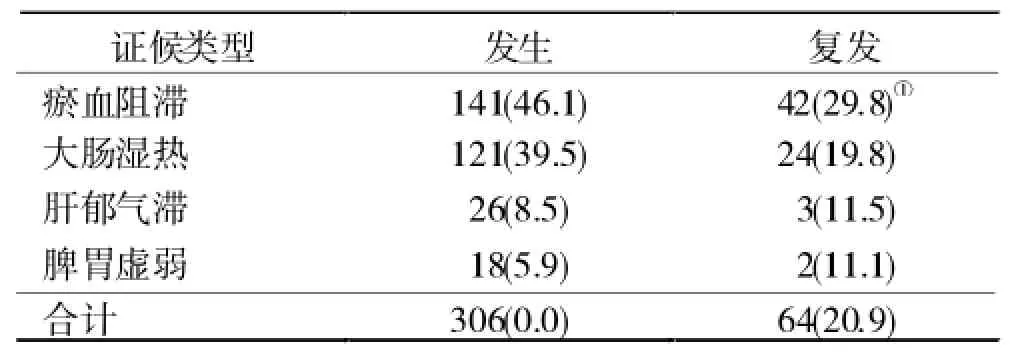

2.1 大肠息肉合并口周部黑痣的发生与中医证型的关系本研究306例中,瘀血阻滞证占46.1%,大肠湿热证占39.5%,肝郁气滞证占8.5%,脾胃虚弱证占5.9%;瘀血内停证患者中,大肠息肉复发率约为29.8%,较其他证型为高,差异有统计学意义(P<0.05,表1)。

表1 合并口周部黑痣大肠息肉患者中医证候分布及复发率比较[n(%)]

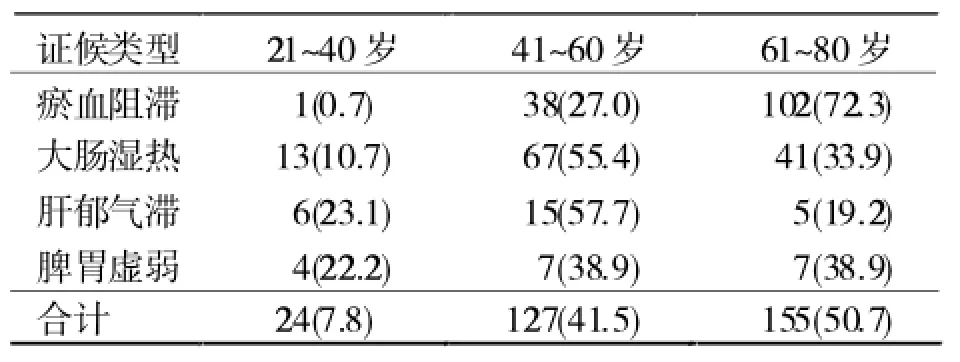

2.2 大肠息肉合并口周部黑痣患者年龄与中医证型关系本组患者年龄21~80岁,其中以61~80岁患者为多(50.7%)。不同中医证型的息肉发生年龄段分布差异有统计学意义(P<0.01,表2),其中瘀血阻滞证中年龄在61~80岁患者构成比最高,102例(72.3%),较其他证型为高。

表2 合并口周部黑痣大肠息肉患者年龄与中医证型分布[n(%)]

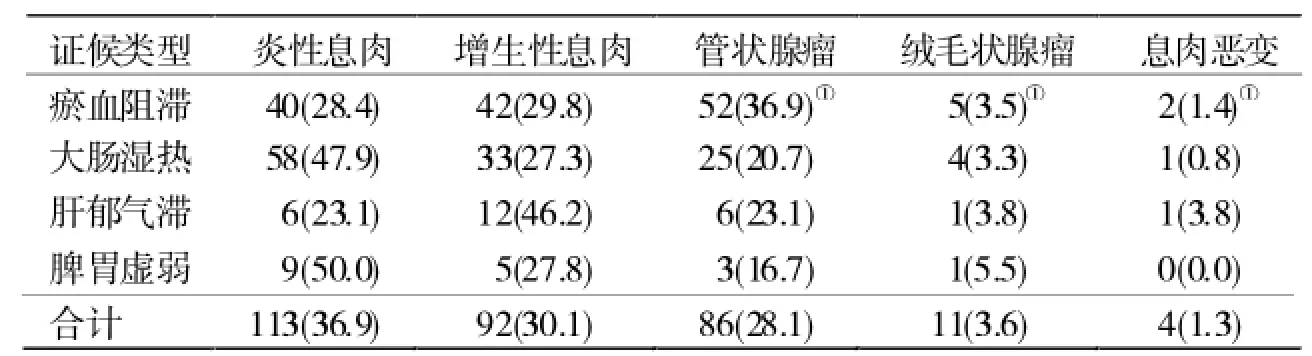

2.3 合并口周部黑痣患者大肠息肉病理分型与中医证型关系本研究306例中,炎性息肉(36.9%)、增生性息肉(30.1%)居前2位。其中恶变率较高的管状腺瘤性息肉、绒毛状腺瘤性息肉及恶变息肉的发生率在瘀血阻滞证患者中达41.8%,较其他证型高(P<0.05,表3)。

3 讨论

《灵枢·水胀篇》中载有“寒气客于肠外,卫气相搏,气不得荣,因有所系,癖而内著,恶乃起,息肉乃生”,明确指出息肉的发生与久病入络、络脉痹阻有关。《脾胃论》中云:“风、寒、暑、湿、燥、火……皆由脾胃之弱,胃虚则脏腑经络皆无以受气而俱病”,指出息肉发生以脾胃虚弱为本,同时兼夹气滞、痰湿、瘀血等多种病理因素而为病[9]。无论是饮食不节、情志内伤或是外感六淫、邪毒等因素,导致脾胃运化失常,痰浊湿瘀内生,积于肠道,气机郁滞,血行不畅,瘀血乃生,以致气、湿、痰、瘀等病理因素相互聚结,息肉乃生[4]。可见,瘀血阻滞是该病重要病理因素之一,气虚、痰湿、气滞、湿热等致脉络阻滞,从而引起瘀浊、瘀血等病理产物的聚集,是本病发病的关键因素[10]。

祖国医学很早就有对黑痣的记载。有关黑痣的形成机制,早在《诸病源候论.黑痣候》便有所述:“黑痣者,风邪搏于血气,变化生也。”认为人体气血虚弱,感受风邪,二者相互搏结,气血运行阻滞,瘀滞不行,而生黑痣,又称“黑子”。《医宗金鉴》载:“黑痣生面霉点斑,小如黍粒豆形圆,孙络之血阳束结。”认为黑痣乃气血被阳气束结而形成。可见中医理论之黑痣的基本病机乃气滞血瘀,与大肠息肉具有相似的病理基础。《丹溪心法》中云:“有诸内,必形于诸外”。黑痣的形成部位亦与脏腑密切相关,直接反应脏腑气血盛衰。《灵枢·经脉》载:“大肠手阳明之脉,……其支者从缺盆上颈贯颊,入下齿中,还出挟口,交人中,左之右,右之左,上挟鼻孔。”口周部为手阳明大肠经所环绕。大肠经之经气起于食指之端,循经上行,环绕口周而发散。手阳明大肠经之经气不利,淤血阻滞,经络不通,经气发散受阻,瘀结口周,而生黑痣。

从西医讲,从人类的胚层发育过程看,上皮组织包括被覆上皮和腺上皮,其中胃肠道腺瘤性息肉是最常见的由腺上皮发生的良性肿瘤,与覆盖体表皮肤表面的上皮组织均起源于外胚层的上皮组织,各种上皮组织表现出的对功能的适应性和可塑性是在分化过程中逐渐形成的,因此,口周部黑痣从一定程度上可反映结肠息肉的发生,具有一定现代医学理论支持。

表3 合并口周部黑痣大肠息肉病理分型与中医证型分布关系[n(%)]

根据以上理论,我们认为,饮食不节,脾胃内伤,运化失司,化生痰湿,阻滞脉络,或情志不畅,气滞血瘀,至气血束结于肠道,而发为肠道息肉。而痰湿、瘀血阻滞脉络,至阳明经气不利,口周气血束结,则生黑痣。因此,从中医角度分析可看出口周部黑痣与大肠息肉皆因气滞血瘀而引发,两者有共同的理论根源。因此,我们认为口周黑痣与大肠息肉的发生可能具有一定的相关性。

本研究发现,在合并口周部黑痣的大肠息肉患者中医证型分布中,瘀血内停证所占46.1%,其构成比最高,证实瘀血阻滞在大肠息肉与口面部黑痣的发生发展过程中占有重要地位。同时,瘀血阻滞证中大肠息肉的复发率、61~80岁患者构成比及管状腺瘤性息肉、绒毛状腺瘤性息肉、恶变息肉的发生率均较其他三型为高(P<0.05),提示合并口周黑痣、瘀血阻滞证的大肠息肉患者具有高龄、高复发率、恶性程度较高的临床特点。据此推测,口周部存在黑痣同时具有瘀血阻滞证候表现者,其肠镜检查大肠息肉的检出率可能较高,为临床医师预先判断临床无症状患者行结肠镜检查的必要性提供了理论支持,在大肠息肉的及早诊治、预防复发等方面具有重要意义。

[1]张毅.消化道息肉的中医证治[J].中医药临床杂志,2009,21(2): 183-184.

[2]马晓霖,肖政,饶振芳,等.结肠息肉病因病机及临床证治浅探[J].新中医,2008,40(5):105-106.

[3]王斐,韩树堂.中医药治疗消化道息肉的研究进展[J].南京中医药大学学报,2011,27(3):298-300.

[4]刘添文,陈延.大肠息肉患者中医证型特点研究[J].中华中医药学刊,2010,28(7):1562-1564.

[5]魏玮,唐艳萍.消化系统西医难治病种中西医结合诊疗方略[M].北京:人民卫生出版社,2012:319.

[6]田德禄.中医内科学[M].北京:人民卫生出版社,2002.

[7]危北海,张万岱,陈治水.中西医结合消化病学[M].北京:人民卫生出版社,2003:676.

[8]薛晶,林一帆,刘杨,等.结肠息肉发生及生物学特征与中医证型的关系[J].中国中西医结合消化杂志,2011,19(2):88-91.

[9]陈昫,胡玲,龚琳,等.消化道息肉发生与中医体质状态和证候关联的思考[J].中华中医药杂志,2015,30(7):2425-2427.

[10]林寿宁,陈洋,李廷华.中医药诊治结肠息肉临床研究进展[J].福建中医药,2012,4(43):62-64.

R 241.6/574.6

A

1004-0188(2016)05-0568-03

10.3969/j.issn.1004-0188.2016.05.039

2016-02-03)

国家科技部“十二五”科技支撑项目(2013BAI02B00)

100102北京,中国中医科学院望京医院脾胃病科

魏玮,电话:13699183327,E-amil:sxxtyyy@163.com