办学体制改革:教育现代化的关键选择

赵小莉,张 旭

理论探讨

办学体制改革:教育现代化的关键选择

赵小莉,张 旭

深化中小学办学体制改革,是现阶段我国助推教育现代化的重要举措之一,为此,清晰界定办学改革含义成为题中之意。中小学办学体制改革面临的历史任务包括改变“政府办学”造成的官本位、行政化弊端,扩大教育资源,满足社会对多样化教育的需求等。通过研究分析,在公办中小学办学体制改革方面采取的形式主要有委托管理、集团化办学、学校理事会等,在民办中小学办学体制改革方面采取的形式主要有个人办学、企业办学、教育集团办学、转制学校和公办学校办民校等。为深化中小学办学体制改革,应着重从改革公办学校办学体制,进一步发展民办教育、开展“公私合作”,充分发挥互联网作用等角度着力。

办学体制改革;公办中小学;民办中小学;互联网

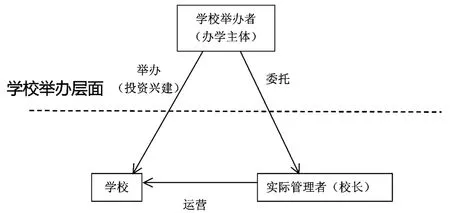

“办学”一词包涵了“管”和“办”两个方面:一是学校的举办,即举办者的行为;二是对学校的具体管理。投资兴建学校的办学主体是举办者和所有者,但他不一定是学校的直接管理和运营者。一般而言,举办者会委托聘任校长负责学校的日常运营,通过校长行使对学校的管理权力。学校举办者和校长之间的权力关系属于学校举办层面,而校长具体管理运营学校的方式——如管理教师、安排教学计划等,则属于学校内部管理。中小学办学体制改革,讨论、关注的主要是前者,即政府如何管理学校的问题(如图1所示)。在实际使用中,需要区别“办学”之“办”的多义性,以免造成歧义。在“办学体制”、“民办学校”的语境中,“办”指学校举办;而在“办学自主权”或“管办分离”的语境中,“管”是指政府管理,“办”是指学校运营。办学体制包括了教育管理者、学校举办者和学校三者之间的关系。办学体制改革,主要是为了调节和完善三者之间的权力关系。

图1 办学体制内涵的示意图

在2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《规划纲要》)中,在体制改革部分,依次讨论了建设现代学校制度、办学体制改革、管理体制改革。现代学校制度属学校内部关系范畴,办学体制属学校举办者和学校之间的关系范畴,管理体制属教育行政部门与学校之间的关系范畴。公立学校的举办者是政府,政府主要通过教育行政部门行使其对学校的权力。因而,公立学校办学体制主要体现为教育行政部门和学校的二元关系,即政校关系。在这种情况下,办学体制和管理体制密切相关,难以严格区分。民办学校办学体制则是教育行政管理者、学校举办者、学校三者之间关系的制度安排。下文将在阐释中小学办学体制改革的历史任务基础上,从公办学校办学体制与民办学校办学体制两方面展开论述。

一、中小学办学体制改革的历史任务

从20世纪80年代开始,我国教育体制改革的目标,就是要改变政府管得过多、统得过死,学校缺乏办学自主权等问题。20世纪90年代,我国曾在政府教育财政不足的背景下开展过一轮中小学办学体制改革,那一次改革按照发展“教育创业”的价值,以经营创收为重点,把一批优质公办学校“改制”为民办学校实行创收,造成了扩大教育不公、教育乱收费、学校“向钱看”等严重后果,随后在2005年被国务院整顿和纠正。中小学办学体制改革应当保持正确的方向,从经营创收转移到建立现代学校制度,提高学校教育的品质和教育的丰富性、多样性的轨道上来。

党的“十八大”提出“实现政府治理体系和治理能力的现代化”的目标,要“更大程度地发挥市场机制在资源配置中的核心作用”,明确提出“深化教育领域综合改革”、“扩大学校办学自主权,完善学校内部治理结构”等内容。简而言之,教育管理体制、办学体制改革的核心就是要通过简政放权,改变高度集权、政府包揽过多的体制弊端,具体而言就是要改变“政府办学”造成的官本位、行政化弊端,扩大教育资源,满足社会对多样化教育的需求。

(一)改变官本位和行政化弊端

长期以来,政府几乎是唯一的教育服务提供者,控制着学校运营的全部资源和教育活动的全部环节。资源的垄断导致国家对学校全方位的控制与管理。在这种体制下,政府不仅是学校的投资者、举办者、经营者、行政管理者,又是学校的实际运营者,事无巨细,无不由政府管理,形成“教育局办学”而非“教育家办学”的局面。学校缺乏自主权,严重依附于政府,致使教育体系缺乏办学活力和内在的创新动力。官本位和行政化弊端,文山会海、过多的检查评估和各种各样的行政干预,严重影响了学校教育品质的提升。

(二)扩大教育资源

改革开放之初,我国财政性教育经费投入严重不足,教育供需矛盾突出,政府通过发展民办教育,缓解国家财政对教育投入不足的问题。今天重提“更大程度地发挥市场机制在资源配置中的核心作用”,一方面在教育领域仍然存在保障不足的短板,需要社会力量去弥补(例如学前教育、特殊教育、职业教育)。另一方面解决资源不足的“拾遗补缺”已经不是发展民办教育最主要的原因,其更重要的价值是通过多样化的办学体制适应学习化社会的需要,满足公众个性化的教育需求,提供多样化的教育服务,促进教育创新。

(三)满足社会对多样化教育的需求

在基本实现普及九年义务教育、高等教育进入大众化发展阶段之后,教育的主要矛盾从满足基本教育需求转为提高教育质量、满足社会不同阶层多样化的教育需求。行政化体制形成的“千校一面”、实行单一的应试教育,已经不能满足社会需求。多样化、高品质的教育来自多样化的教育模式,而人才培养模式的多样化则来自多样化的办学模式、办学体制。只有通过多种办学体制之间的竞争,走向教育家办学,才能形成百花齐放的局面,提高教育质量,促进教育创新。与此同时,满足社会资本的投资需求,允许社会资本投资举办兴建学校并获得合理回报,是完善社会主义市场经济制度、维护市场公平竞争的应有之义。[1]我们需要清醒地认识到,现在在一些地区存在的主要问题,是政府垄断了学校举办权,设置过高的办学门槛,阻挡了社会力量的进入。

二、公办中小学办学体制改革

公办学校是我国基础教育的主体。20世纪90年代以来,各地因地制宜地开展公办学校办学体制改革,在委托管理、集团化办学等方面已经出现了多样化的实践。

(一)委托管理

委托管理指教育管理部门有计划地采取有偿委托的办法,把区域内一部分学校的办学管理事务委托给有一定优质教育资源、有较强教育管理能力的专业机构承担。[2]在实践中,深圳市龙岗区政府资助学校是典型。龙岗区政府资助学校第一批试点包括四所学校:华南师范大学承办华南师大附属龙岗大运学校和华南师大附属乐城小学;万科教育发展基金会承办万科麓城外国语小学和万科天誉实验学校。其中麓城外国语小学和天誉实验学校于2015年9月正式开学。作为一种新型的办学方式,政府资助学校体现了“建设新、承办新、管理新、评价新”四大创新,系统集成创新,释放了改革制度利好。

一是创新学校建设方式。积极吸引社会资本捐资建校,建成后学校产权归政府所有。该项改革举措拓宽了社会资本投入教育的渠道和路径,既让社会资本热心办教育的积极性得到充分激发,又能节省学校基建投入,加快公办学校建设,发挥政府财政资金的最大效益。

二是引进优质承办机构。按照“所有权与承办权分离”原则,学校引进知名教育品牌、知名教育专家来办学,学校起点高、定位高、要求高,提供更加优质教育服务。该项改革措施实现了政府资源与市场机制的优化配置,既让老百姓得到免费、优质、甚至高端、特色、国际化的义务教育服务,又能有效提升龙岗招商引资、招才引智软环境,更好地服务龙岗发展大局。

三是创新学校管理模式。探索建立现代学校管理体系,实行市场化的教师管理、理事会领导下的校长负责制等管理机制。这既是对建设“管办评分离”的现代教育治理新体系的有益尝试,确保了学校办学自主权,又与龙岗区投融资体制改革和事业单位人事制度改革有机统一,确保了改革的协调性。

四是强化学校质量评估。区教育局对政府资助学校实行年度评估,同时委托第三方机构对学校实行五年一次办学水平评估,政府依据办学水平评价结论,给予表彰奖励或批评惩处。既能直接催生一批高品质品牌学校,又能激发存量公民办学校的竞争意识和办学活力,进而加快龙岗基础教育优质发展。

(二)集团化办学

集团化办学主要是指一个区域内的一所名校或者优质学校以自身为核心,集合该区域内的两所甚至更多的学校,订立共同的教育发展目标,并且利用组建教育集团的形式进行运作,以期达到优质教育资源最大限度的共享和均衡发展的办学模式及组织管理模式。这种办学模式早期最主要的推行者是杭州市。[3](P178)公办学校集团化办学的优势具有以下几点:第一,集团化办学创新了办学体制。通过集团化办学,打破了多年来单一的办学体制,同时也重塑了多年来公办学校单一依靠财政拨款办学的格局,通过集团化办学,为解决“钱从哪里来”的难题找到了新的突破口。第二,通过集团化办学优化了教育资源配置,盘活了教育资源。集团化办学实现了不同区域、不同学校、不同学生对优质教育资源需求的最大化满足,实现了优质教育资源的效益最大化。第三,集团化办学创新了学校管理机制。集团化办学引进市场经济理念,借鉴现代企业的管理与运行制度,逐步建立起了符合集团化发展的内部管理机制。由于公办学校集团化办学在促进义务教育均衡发展上效果显著,近年各地纷纷推行这一办学模式,公办学校集团化办学正蔚然成风。[4]

在实践中,这一办学模式也存在一些问题[5]:第一,优势资源的稀释。虽然集团化使得优质教育资源可以在学校之间共享,但在同一时期,一个集团内优质教师、管理者等资源是有限的,输出优质资源可能在短时期内导致资源输出校自身教育质量下降。第二,贴牌效应。有些教育集团内部资源共享的程度较低,教育集团徒具形式。原基础薄弱校虽然贴上了名校的金字招牌,内涵并没有得到实际性提升。教育集团形成新的资源垄断和教育不公平。某些教育集团集中了最好的硬件和软件环境,既容易吸引各类名师,也能够招收到大量优质生源,容易形成“赢者通吃”的局面,造成其它学校的生存环境进一步恶化。第三,学校文化的同质化。不顾集团内学校各自的文化背景,让集团内的所有学校都照搬优质学校的模式,可能使集团内各校校园文化趋同,不同学校失去自身的办学特色。第四,集团缺乏办学自主权。名校教育集团管理体制不完善,一般不是独立法人,无法自主统一安排下属各学校的人权、物权、财权、事权等,使名校集团出现资源分割、内耗迭生现象。

(三)学校理事会

在传统的公办学校办学体制中,校长的任免权在教育行政部门或组织部门,致使校长的行为主要是对上负责,办学自主权也不可避免地受到较大干预。在一些学校管理体制改革的实践中,在教育行政部门和学校之间建立了新的决策权力机构——学校理事会。这一机构的名称各不相同,也称为董事会、民主管理委员会等,形成机制也不尽相同。深圳明德实验学校成立于2013年,是深圳市福田区政府与腾讯公益慈善基金会合作办学的十二年一贯制公立学校。该校的成立旨在探索在政府主导下、企业和社会多元参与的综合教育实验机制,推动福田区教育国际化、现代化的纵深发展。

明德实验学校实行董事会领导下的校长负责制。学校成立了董事会,董事会由腾讯方领导、福田区教育局领导、校长、社会贤达、家长代表、教师代表组成,是学校的议事机构,拥有重大事项的决策权。校长经过海选,对董事会负责,而不是教育局直接任命。董事会赋权给以校长为首的管理团队,校长管理团队来负责学校的发展运行。校长定期接受董事会在人事、薪酬、财务、基础建设、招生、教育改革等方面的综合评价。明德实验学校的治理结构发生了变化,教育局不再直接管理学校,而是成为董事会的一员,在董事会中发挥作用,这是明德实验学校与一般公立学校的一个显著不同。这样的制度设计,对学校周围的权力结构进行了重组:教育行政部门向明德学校董事会下放权力;其次是赋权,董事会向校长为首的管理团队赋权;第三是用权,以校长为首的管理团队规范高效使用权力。各有其使用边界和权力约束,从而让学校拥有了办学自主权,体现在用钱自主、用人自主、课程自主。

三、民办中小学办学体制改革

改革开放以来,特别是2002年《民办教育促进法》颁布之后,我国民办教育从无到有,发展迅速。在2004-2014年10年间,在民办中小学(不含职业学校,下同)就读的在校生数上升了约69%,从2004年的829万上升到2014年的1 400万。民办中小学的学校数量则略有减少,从1.32万减少到1.30万。但同期由于撤并学校的影响,全国中小学校数量显著减少,所以民办中小学占比略有上升。此外,这还说明民办中小学的平均学校规模扩大了(学校数量减少,学生数量增加)。从办学模式来看,民办中小学主要有以下四种。

(一)个人办学

这种办学形式中,举办者可能亲自参与运营,如担任校长;也可能组织学校董事会作为学校管理机构,并聘任校长。吴华认为,当民办学校的创始人(举办者)和校长合一时,这意味着举办者既是学校的物质资本所有者,也是作为直接管理者和经营者的人力资本所有者。[6]这种产权结构具有对市场反应灵敏、决策效率高等优点,同时这种结构也存在固有缺陷:一是不能形成健全的法人治理结构,投资人资产与学校资产常常混淆不清,导致学校资产的产权边界模糊;二是学校资产的产权边界模糊为举办者获取非制度化的模糊收益提供了很大的便利,使学校在发展过程中不能有效吸纳其他生产要素以实现学校产权结构的优化。

(二)企业办学

胡卫等定义企业办学为企业经营活动与学校无直接关系,也就是说办学并非企业的主要经营范围。房地产公司办民办中小学是企业办学的一种常见形式,因购买房地产顾客往往有子女上学的需求,愿意为学校支付较高价格,而且房地产项目一般已经预留教育用地。举办学校可以吸引顾客、提高房产价格,同时也可以收取学费。亦有企业出于投资目的购买学校的运营权,以未来的学费为预期回报。企业办学的办学模式中,企业一般派驻代表担任学校董事会的重要成员,但企业管理层直接干预学校运营的情况比较少。

(三)教育集团办学

和企业办学相区别,在这里教育集团是法人,下属多所学校,学校与教育集团的关系实际上是学校与董事会的关系。教育集团和下属学校的关系视二者权力关系而定:如果集团管理权力太小,就虚化成学校董事会;如果集团管理权力太大,学校的办学自主权又难以保证。教育集团办学和上一节讨论的公办学校集团化办学主要区别在于集团是否是独立法人:公办学校集团化办学形成的“教育集团”一般不是独立法人,各校财务独立,校与校之间只有松散的契约关系,与作为法人的教育集团办学不同。

(四)转制学校和公办学校办民校

1994年国务院发布《关于〈中国教育改革和发展纲要〉的实施意见》提出:“基础教育有条件的地方,也可实行‘民办公助’、‘公办民助’等形式。”在之后的90年代中期到21世纪初,各地纷纷设立“公办中小学办学体制改革试点学校”,通称转制学校。转制学校是我国办学体制改革的一种尝试,然而在运行一段时期之后,出现种种弊端:转制学校本是国有资产,收取的学费却成为学校或承办人(组织)的资金,有国有资产流失之嫌;转制学校收取高额学费损害了学生接受义务教育的权益;转制学校既享有公立学校所不能享有的招生、招聘等自主权,又往往享有一定公办学校的待遇(如教师编制等),对公办学校和民办学校都构成不公平竞争。因此,2005年底,教育部和发改委发布《关于做好清理整顿改制学校收费准备工作的通知》、《关于贯彻义务教育法进一步规范义务教育办学行为的若干意见》,提出全面停止审批新的改制学校,要求各地教育行政部门对本地义务教育阶段改制学校进行全面清理规范。至2010年前后,各地基本已取消转制学校,转制学校或者恢复公办或转为民办学校。

然而同时,公办学校办民办学校从未停止。很多公办名校在本地或外地开办民办学校或分校,后者使用名校的名字,并向名校支付合作办学费用。从某种意义上来说,这种办学行为的性质与转制学校有相似之处:公办名校的品牌和人力资源作为一种无形资产,也是国有资产。使用名校品牌办民办学校涉嫌使用国有资产谋取私利,而且对其他民办学校构成不正当竞争。某些公办学校办的民办学校和原公办学校之间还存在不正当的利益输送:如某名校本为完全中学,后其初中部转为转制学校,又转为民办学校,名校只保留高中部(公办)。而名校高中招生对前述民办学校存在倾斜,对当地的义务教育均衡造成了不良影响。

四、深化中小学办学体制改革

2010年颁布的《规划纲要》、2013年十八届三中全会颁布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,对深化教育领域综合改革、政府转变职能、管理体制和办学体制改革做出具体规划,提出了新的要求,是我们开展办学体制改革的基本依据。办学体制改革的目的,一方面是使公办学校恢复活力,另一方面是面向社会开放教育,使体制外的社会力量能够成长。具体而言,它有三个基本方向,一是改革公办中小学办学体制,二是进一步发展民办教育,三是进一步开放教育,扩大社会参与。

(一)改革公办学校办学体制

转变政府职能、改善行政管理,首先是要减少行政对学校的直接干预和微观管理。建议地方政府和教育管理部门从自查自纠开始,严查和减少对学校过多的评估检查,为学校松绑。在此基础上,对《规划纲要》落实情况进行专项督查,推进简政放权和管办评分离的改革。办学体制、管理体制改革,最终要落实到“现代学校制度”上。现代学校制度建设的核心是调整政府与学校的关系,即通过简政放权,实行“校本管理”,使学校在财政、人事和课程等方面获得更多权力,实现学校的自主发展,从而恢复学校的活力,改变千校一面,创造各具特色、丰富多彩的教育文化。在继续完善委托管理、集团化办学的同时,积极探索多种形式的中小学办学体制改革。在具备条件的地方,可以试点类似美国的“特许学校”、英国“自由学校”的改革,即按照管办分离的原则,在不改变公办性质、政府全额拨款的前提下,将部分公办学校委托教育家团队管理,实行教育家办学,恢复学校的自主性,从而提高质量、办出特色,满足多样化的教育需求,使之成为教育创新的生长点。

(二)进一步发展民办教育,开展“公私合作”

当前,特别需要强调政府转型的目标。政府主导并不意味着政府包揽和包办。政府管理应充分发挥其优势,避免用公办学校的方式管理民办学校,致使民办学校与公办学校同质化,丧失体制优势。我国教育生活中事实上存在着公办民助、民办公助等多种模式,在教育治理现代化的过程中,如何有效地“公私合作”,是政府需要学习的重要课题,从而促进办学体制的多样化。

(三)进一步开放教育,扩大社会参与

在互联网环境下,学校规模、硬件、场地等已不再是重要的因素,世界范围内教育创新的共同趋势,是创办基于互联网的个性化学习的小规模精品学校。我们应当适应这一变革,进一步开放教育以扩大社会参与,把创新创业的概念从企业界扩大到教育界,如同支持小微企业那样鼓励教育创新创业,降低设立学校的门槛,鼓励有理想、有抱负的校长、教师创办小微学校和幼儿园,使“在家上学”合法化,满足多样化的教育需求。这样,很多家长可以不必把小孩送到国外或国际学校。通过这个改革,将教育权重新还给社会、还权于民,使教育重新成为社会共同参与的伟大事业,就有可能出现更多教育家,出现崭新的教育局面。

(四)充分借鉴已有经验

学习其他国家和地区的办学体制改革的实践和经验可以给我国中小学办学体制改革带来有益的启发,例如美国的特许学校、英国的自由学校等。

第一,美国的特许学校。特许学校(Charter School)是指特许状或合同制下以绩效责任制为基础的公立学校。特许学校的举办者与教育行政部门签订协议,明确双方的权利、义务和责任,由举办者按照章程办学,自主管理学校;授权期满接受教育部门的评估和检查,以确定是否继续签约。特许学校的优势有:首先,它能更有效地为学生提供教育机会,特别是对于那些公立学校教育质量低下的城市地区的学生而言。其次,特许学校能将学校从官僚主义的束缚中解放出来,以实际行动摆脱僵化的体制,同时带给学校管理者和教师更多自主权。最后,特许学校给家长和学生提供了选择的机会,有利于鼓励学校之间的竞争,提高整个学校系统的教育标准。

第二,英国自由学校。自由学校是2010年英国保守党和自民党组成的联合政府提出的教育改革政策的核心。自由学校是针对当下英国社会学校办学质量的两极分化严重、教育不平等现象普遍、学校学位不足、社会团体的办学自主权有限等时代背景提出的。自由学校由中央政府提供财政支持(一般学校则由地方财政支持),其经费投入标准与同一区域内的公立学校相当。与一般的学校相比,自由学校的“自由”之处主要表现在可以自行决定员工的薪酬、不用采纳国家课程、对自身的预算有更大的自主权、有改变学期长度和在校时长的自主权、不受地方当局控制等几方面。

我国推进教育治理体系和治理能力现代化,核心就是通过政府转变职能,简政放权,实行管办评分离、第三方评价、委托管理、购买服务等,构建新型的政校关系,扩大学校办学自主权。在教育领域究竟如何实现管办评分离,如何下放教育权力、释放教育红利,是一个巨大的挑战。为此,需要现实地启动中小学办学体制改革,通过这个改革,将教育权重新还给社会、还权于民,使教育重新成为社会共同参与的伟大事业,就有可能出现更多教育家,出现崭新的教育局面。

[1]董圣足.教育领域探索“混合所有制”:内涵、样态及策略[J].教育发展研究,2016(3).

[2]朱怡华.探索“委托管理”,促进教育公平:基于上海基础教育实践的调查与思考[J].现代基础教育研究,2011(1).

[3]杨东平,刘胡权主编.激流勇进:地方教育制度变革的理论与实践[M].北京:北京理工大学出版社,2014.

[4]刘莉莉.集团化办学的理性审视[J].教育发展研究,2015 (18).

[5]孙德芳.试析名校集团化促进义务教育均衡发展:基于杭州名校集团化的分析[J].中国教育学刊,2011(9).

[6]吴华.股份制办学研究:历史回顾与产权结构分析[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007(1).

[责任编辑:陈 浮]

The School-running System Reform: the Critical Choice of Educational Modernization

ZHAO Xiaoli,ZHANG Xu

Deepening the school-running system reform in the stage of primary and secondary schools is one of the most important measures for boosting the educational modernization in China at present.Therefore,it is the exact demand to define clearly the meaning of school-running reform.It has to focus on some historical tasks,like changing the official form of government-running schools and the administrative disadvantage,expanding educational resources to meet society's needs of diverse education.Through research and analysis,the main school-running forms in public primary and secondary schools include the commissioned management,running school by collectivization, school boards;while the forms in private primary and secondary schools include running schools by individuals,enterprises and educational groups,running private schools by converted and public schools.To deepen the school-running system reform of primary and secondary school,we should emphasize the reform of the public school system, then develop private education,and public-private partnership,and give the full play of internet.

school-running system reform;public primary and secondary schools;private schools;internet

G521

A

1009-7228(2016)04-0001-06

10.16826/j.cnki.1009-7228.2016.04.001

2016-07-20

赵小莉,21世纪教育研究院(北京100088)研究员;张旭,21世纪教育研究院副研究员。

2015年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“进城务工人员随迁子女就地升学政策研究”(15JJD880008)阶段性成果。