教育程度与工作转换:“工漂族”的一个解释

徐立娟

(华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237)

教育程度与工作转换:“工漂族”的一个解释

徐立娟

(华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237)

“春运潮”渐退,“短工化”或“工漂族”频繁出现,加剧着“民工荒”。通过选取“80后”“90后”的新生代农民工作为研究对象,加入性别、户籍、民族、政治面貌、现在就业类型、职业类别、专业技术层级作为控制变量,探讨教育程度对于新生代农民工转换工作的影响。研究发现,教育程度的高低影响着工作的转换,受教育程度低的“工漂族”更换工作的频次是越来越高的,但是当达到一定的学历高度时又呈现着下降的趋势;职业类别、专业技术层级对于工作转换也有一定的影响。因此,政府与企业应加强新生代农民工的教育培训,提高其专业工作技能。

新生代农民工;教育程度;工作转换;工漂族

改革开放后,由于经济、社会的快速发展,城乡二元结构松动,大量农村劳动力流入城市,形成农民工群体或者“打工”一族。伴随着时间不断向前推进,新一代的农民工越发成为城市建设的主体,当然这也是“工漂族”主要构成人群。“三年时间,七个城市,十份工作”,如此“漂泊不定”的工作经历,并不是每个进城务工的人所希望的,而眼下却是许多新生代农民工的选择。由此而衍生的“工漂族”,说的就是这样一个极不安定且无归宿感的劳动力群体。本文运用华东理工大学社会调研2013年七城市人口流动调查的数据,分析造成“80后”“90后”这一工漂群体频繁更换工作的影响因素。研究表明打工群体的受教育程度与其更换工作频率有明显的相关关系,受教育程度越高的人,其更换工作的频率就越低。

一、问题提出

2010年中央一号文件首提“新生代农民工”一词,并着力采取有针对性的、有效的措施,着实解决新生代农民工问题。1亿多的新生代农民工这个庞大的社会群体既是我国工农业生产的主力军,又是社会发展中极为不稳定的因素。2012年2月出现“工漂族”一词,“工漂族”是指“80后”“90后”就业特点呈现高流动性的新生代农民工群体,而现在越来越多的新生代农民工成为其中之一。这一词是对新生代农民工频繁更换工作现象的最真实写照,他们与父辈存在明显的不同,外出务工是在多个岗位和城市中“漂泊”。“工漂族”认为工作的高流动性虽意味着机会的增多,但无序的漂泊,也会让其陷入一无所有而又疲惫不堪的窘境。

新生代农民工经常转换工作的原因:一是“年轻气盛”的他们不甘心安于现状,对收入的不满让他们不断寻找新的机会;二是限于自身条件和就业岗位的低层次,其提高收入的愿望面临现实困境。其中大部分人不断流动、频繁换工作的根本动因,在于他们渴望从事体面、有尊严的职业,这看似“潇洒”选择的背后,更多的是无奈的决定。“工漂”是一种行为,同时又是一种现象。“工漂”就意味着其行为主体在每个工作岗位的务工周期缩短,因而就形成了所谓的“短工化”。频繁更换工作的实质就是“工漂族”这一群体的职业流动加快,是“短工化”的一种表现。与此同时,“短工化”描述了当前这一群体职业流动速度加快的现实。“工漂族”以其高流动性、短工化、新生代的特征备受社会的广泛关注,成为学术界的研究热点,是关乎社会稳定和城市化的重要课题,所以本文以“工漂族”群体作为研究对象,对其教育程度与工作转换之间关系的探究具有理论和现实的研究意义。

二、文献综述

计划经济体制向市场经济体制的转轨,促生了大批农民进城务工的社会现象。如今不管是老一代农民工还是新生代农民工的城市融入问题,一直都是学界比较关注的问题。张汝立说过:“农转工人员的受教育程度明显低于城市居民,因此农转工人员即便是通过建设征地变成了城市居民并被安排了工作,但由于受教育程度的先天性不足这一原因,在最初以及此后的城市生活中始终处于劣势,而难以适应城市生活,这种状况便决定了他们的边缘化生存状态。”[1]而在王春光看来,“新生代农民工是有着‘城市梦’的一代,他们对城镇的认同,要远远大于对农村的认同;他们迫切想融入城镇,但又很难逾越横亘在面前的制度、文化之墙——想退回农村,却又做不了合格的农民。新生代农民工就这样怀揣着青春与梦想,‘漂’在城乡的边缘”[2]。当农民工走出家乡主动融入城市,成为城市的建设者,为城市的美好付出自己劳动时,却并没有得到应有的回报,始终处于边缘化地带,甚至形成了“半城市化”现象。而新生代农民工和上一代农民工相比,对农村感情要更为淡薄,更希望自己可以在城里安居乐业,憧憬自己成为城里人。为此,在2012年年初,民政部出台了《关于促进农民工融入城市社区的意见》,要求明确提出,“构建以社区为载体的农民工服务管理平台,做好农民工社区就业服务工作。”

简单说来农民工的城市融入表现为,在城市里可以获得一份稳定的工作,这份工作得以维持其生存。这仅仅是一种低层面的城市融入,而真正被城市接纳是要经过几代人的共同努力,来改变现在这种“半城市化”现象。农民工的受教育程度对其工作的获得有重要影响,学界关于受教育程度的高低是否会影响新生代农民工更换工作的因素,许多学者对此做出了自己的研究结论。翁秋怡和蒋承所做的研究表明,“个体的受教育程度越高,其工作转换的概率越低。”[3]赖显明在其研究中,也曾说过:“加强教育培训是促进新生代农民工融入城市的一个重要举措。”[4]黄嘉文也曾提到过,“教育程度越高,个体越有可能获得更高的经济收入,进而增强个体对幸福的感知程度。”[5]田小青的研究表明,“劳动合同关系越稳定或者合同约定的时间越长,越是‘好工作’,反之,则是‘差工作’,而高学历劳动者无论从事哪种职业,即使是流动性较强的商业、服务业和收入较差的农林牧渔水利业,他们占据各个职业固定工或长期合同工岗位的比重都非常高。”[6]通过以上几位学者的研究,可以看出,教育程度影响着个体的择业机会、工资待遇、工作环境甚至于幸福感,其对于新生代农民工频繁更换工作的影响也就不言而喻。

在关于就业稳定性方面,陈昭玖、艾勇波、邓莹及朱红根在他们的研究中曾提过,“新生代农民工的就业特征与传统农民工相比存在较大的差异,普遍表现出就业稳定性差的现象。”[7]也有人说过,“80后”“90后”喜欢根据自己的兴趣、爱好来选择工作,而这个兴趣、爱好又是经常变动的,这无疑增加了就业的不稳定性。甚至一些年轻人家庭和社会责任感不强,心情不好工作说换就换,在有些时候还会选择待业在家——成为“啃老一族”。

综上所述,学术界对于“工漂族”的相关研究已经进行了积极的探讨,诸多学者的研究已取得了理论和经验上的研究成果。本文基于上述理论研究的基础上,以华东地区七城市流动人口作为研究对象,通过对数据的分析和解释,探究“工漂族”的受教育程度与其更换工作频率之间存在显著的相关关系,从而为流动人口就业现象的解释和管理建言献策。并且本文的目的也是通过对《2013年七城市人口流动调查》的数据进行统计分析,运用reg模型对自变量受教育程度与因变量更换工作频次之间的关系进行分析,同时将性别、户籍、民族、政治面貌、现在就业类型、职业类别、专业技术层级纳入框架,进行全面的分析,希望对于“工漂族”未来的职业发展规划提出可行性的建议。

三、数据描述

1.数据来源

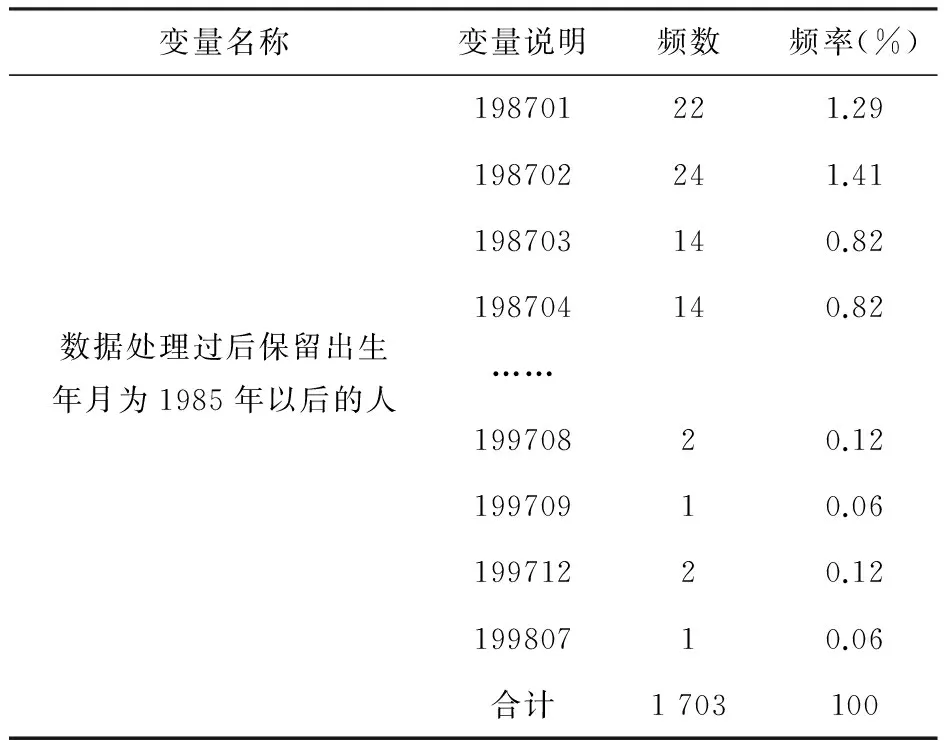

本次使用的数据来源于由华东理工大学所主导的关于2013年七城市流动人口调查的原始数据,根据研究目的对其原始数据进行删减,主要对问卷中被访者的出生年月这一变量进行处理后,只保留了1985年以后出生的人群作为本次研究的样本,共有1 703个有效样本。

在数据分析方面,根据提出的研究问题,本次分析以受教育程度这一变量作为自变量,以被访者更换工作频次作为因变量,并运用reg模型来探讨二者的关系,其中加入了性别、户籍、民族、政治面貌、现在就业类型、职业类别、专业技术层级作为控制变量,加入控制变量与其做回归分析进一步探讨二者之间的相关关系,本文主要关注的是1985年以后出生被访者的受教育程度与更换工作频次的关系。

2.数据描述

统计资料的整理是统计分析的前提,也是对统计调查的进一步深化,其实质是对统计数据的整理。将所收集到的大量、零星分散的原始资料进行科学加工与综合,使之经过科学、认真地归类整理,并以适当的形式表达出来,才会使统计资料系统化、条理化,才能反映出事物的整体特征。由于“工漂族”主要是“85后”的新生代工人,故此对原始数据进行处理只保留出生年月在1985后的人作为本文的研究样本,由表1可知1985年以后出生的人数为1 703人作为有效样本,也就是现在主要的“工漂族”组成人员(见表1)。

表1 原始数据处理后“85后”的描述统计

经过数据整理,通过频数分布表可以看到每组的频数分布状况,而且可以直观地看出这组数据的变化规律。而对变量进行详细描述不仅是我们清楚了解所用数据的一个基础,也是让读者清晰地看到我们所用变量和数据信息。同样地,通过软件做出的统计表能够系统地组织和合理地安排大量数字资料,可以使描述的对象显得紧凑、简明,并且给人以一目了然、简洁、清晰的印象,也为数据的比较分析提供了便利。

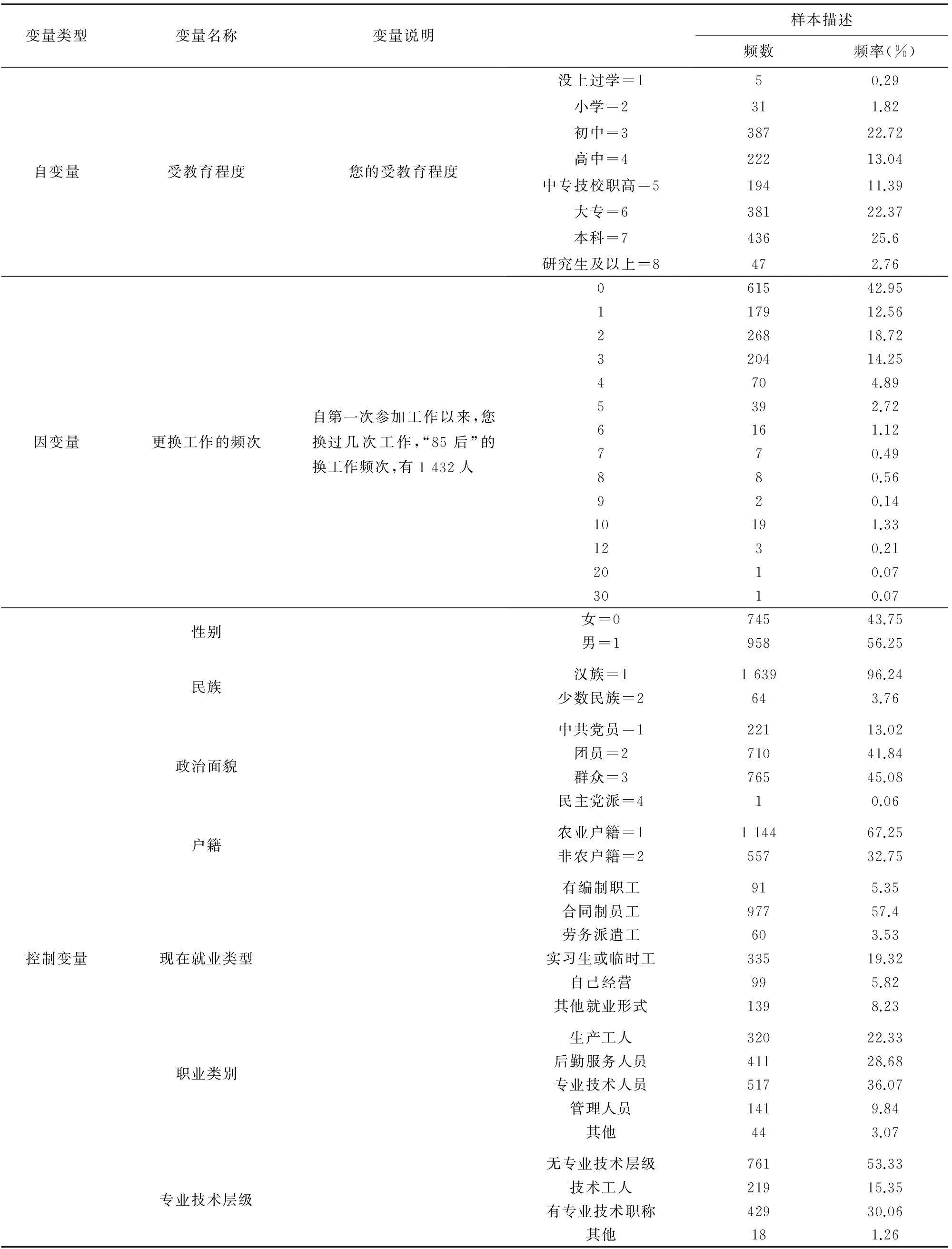

下面笔者就对相关变量进行描述分析,表2为主要变量的描述统计,通过表2可以看出在自变量受教育程度中没上过学的有5人,所占比例是0.29%,小学程度有31人,比例为1.82%,初中文化水平是387人,所占比重是22.72%,而高中水平的有222人,比例是13.04%,文化水平为中专技校职高的194人,所占比重是11.39%,大专水平的有381人,所占比重是22.37%,本科的436人,比重是25.6%,研究生及以上学历的人有47个,所占的比例是2.76%。通过数据总体看来“85后”人群的文化水平是比较高的,受教育程度大专以下的比例是71.63%,而本科以上的学历占了28.36%左右,据此可以看出,此次调查的七城市的流动人口整体文化素质并不是很高,有一半以上的流动人口的学历仅到大专而已。

然后看一下,因变量部分就是关于更换工作的频率的分布所反映的状况,可以看出更换0次的人有615人,所占比重是42.95%,是所占比重最大的,更换为1次的人数为179人,其所占比重是12.56%,更换次数为2的人数是268人,所占比重是18.72%,更换次数为3的人数是204人,其所占的比例是14.25%,更换次数为4次的人是70人,所占的比例是4.89%,更换次数为5次的人是39人,所占比例是2.72%,更换次数为6次的人是16人,所占比例是1.12%,更换次数为10次的人是19人,所占比例是1.33%,至此,一次都没有更换工作的被调查者的比重也是比较大的,而更换次数在1次以上的是人数多于一次都没有更换的,占总数的57%左右,这说明部分被调查者的更换次数是特别频繁的,总体说来更换工作的频率还是比较高的。

接下来是控制变量部分,在性别的分析中男性比重明显高于女性,而且汉族人比较多,对于政治面貌这一部分中大多数是群众。关于户籍的数据显示,农业户籍人数为1 144人,比例是67.25%,非农户籍有557人,比重为32.75%,从中可以看出农业户籍所占比例是最高的,这说明外来农民工是流动人口的主要组成部分。在现在就业类型中,有编制职工的人数是91人,其所占比例是5.35%,合同制员工977人,其所占比例是57.4%,劳务派遣工60人,其所占比例是3.53%,实习生或临时工335人,其所占比例是19.32%,自己经营99人,其所占比例是5.82%,其他就业形式139人,其所占比例是8.23%。可以看出,大部分人现在的就业类型还是比较稳定的,不稳定的就业状态中的人所占比相对来说是小的,其比重大概是33%,可以说从整体来看现在的就业状态是稳定的。而在职业类别中有生产工人320人,后勤服务人员411人,专业技术人员517人,管理人员141人,其他44人,其中生产工人和后勤服务人员所占比例最大,为51.01%,这说明一半以上的农民工处于低层次的、技术水平要求低的行业里。在专业技术层级方面,无专业技术层级的是761人,技术工人有219人,有专业技术职称的有429人,其他类型有18人,这一影响因素里无专业技术层级的所占比重最多,为53.33%,这明显地说明了大多数流动人口专业技术方面严重缺乏。

综上,受教育程度普遍偏低的新生代农民工已成为现代城市建设的主要群体,但是不管其职业类别还是专业技术层级,都表明他们处于等级较低的工作中,且这种工作是不需要专业技术的或者是需要具备初级专业技术水平的。低层次的、无技术的工作引起新生代农民工的不满、厌烦,由此导致他们频繁更换工作,也就形成了“工漂族”。

表2 主要变量的描述统计

四、数据分析

通过对数据进行相关分析和回归分析,来验证前面的假设。相关分析可以判断两个或两个以上变量之间是否存在相关关系、相关关系的方向、形态及相关关系的密切程度;而回归分析是对具有相关关系现象间数量变化的规律进行测定,并对其有效性进行分析、判断,以便进一步进行估计和预测。

首先对数据进行了皮尔逊线性相关性检测。在表3中可以明确地看出,关于被调查者的受教育程度与其更换工作的频次的相关性是在0.01双侧检验水平下呈显著相关。这说明被调查者的受教育水平会影响其更换工作的频次,也就是说“工漂族”的形成与其受教育水平有关。

表3 受教育程度与更换工作频次间的相关性

注:**. 在 .01 水平(双侧)上显著相关

其次,运用多元线性回归模型对数据进行分析,在reg模型下可以看出各个变量之间的密切程度。表4的模型结果显示,受教育水平与更换工作频次之间是具有相关关系的,可以看出本科、研究生及以上学历与更换工作频次显著相关,推断出学历越低也就越更换工作,学历越高也就不易更换工作;而在加入控制变量政治面貌这一变量可以看出共青团员与普通群众更容易更换工作。

根据此模型的数据可以清晰地看出,打工群体的受教育程度对其工作变换频次有一定的影响,这也就证实了前面的假设。

五、结论与思考

总的来说,通过数据分析明显的看出被访者的受教育程度与更换工作频次之间是显著相关的,这说明被访者的受教育程度影响着其工作的选择。首先,“工漂族”的受教育程度会影响其更换工作的选择,受教育程度低的“工漂族”更换工作的频次是越来越高的,但是当达到一定的学历高度时又呈现着下降的趋势。其次,在“工漂族”的受教育程度与专业技术层级方面的显著相关的情况下,可以得出随着受教育程度越来越高,获得专业技术层级职称的人也越来越多的结论,这说明教育对于“工漂族”工作的选择以及更换工作的频次有着一定的影响。再次,对于“工漂族”是否遭受学历歧视与更换工作频次之间呈显著相关,对于更换工作的频次的多少与是否遭到学历歧视的情况呈现随着更换工作的频次的增加人数逐渐降低的趋势,大部分人倾向于还是不更换工作的。最后,在专业技术层级与更换工作频次之间的显著相关下,呈现“工漂族”的专业技术层级越来越高与其更换工作频次逐渐降低的趋势。

表4 受教育水平与更换工作频次之间的多元线性回归模型

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1

通过数据可以看出“工漂族”的受教育程度的高低、是否遭受学历歧视以及专业技术层级的高低都影响着其更换工作的频次的高低,而受教育程度的高低又影响着其专业技术的层级。总之,这几个因素相互影响,同时又影响着新生代农民对工作的选择。但是新生代农民工频繁更换工作,并不意味着必然能找到更好的工作。

由此,在未来几年里,教育程度在工作选择中仍将是一个重要的影响因素,仍然会继续制约着新生代农民工的发展,而“工漂族”这一现象在短时间内也不会消失。就研究结果来看,增强农民工的教育培训,提高其专业技术能力,就像某些企业提出的“打造蓝领精英”,让新生代农民工真正体会到“技进乎道”的乐趣,是改变现状的唯一出路。

[1]张汝立.农转工人员的受教育程度与城市工作的适应性[J].市场与人口分析,2004(2):7.

[2]王春光.新生代农民工城市融入进程及问题的社会学分析[J].青年探索,2010(3):5.

[3]翁秋怡,蒋承.教育能够促进工作转换吗——基于 CHNS 数据的实证分析[J].教育与经济,2013(3):31.

[4]赖显明.新生代农民工受教育程度与城市融入关系的统计分析——以广州市为例[J].南方农村,2014(1):74.

[5]黄嘉文.教育程度收入水平与中国城市居民幸福感——一项基于CGSS2005的实证分析[J].社会学,2013(5):183.

[6]田小青.教育程度在劳动力市场中形成的职业分割研究[J].中国市场,2014(28):94.

[7]陈昭玖,艾勇波,邓莹,等.新生代农民工就业稳定性及其影响因素的实证分析[J].江西农业大学学报,2011(1):6.

Education Level and Job Transformation: An Explanation of “Drift Race”

XU Lijuan

(Social and Public Administration School, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China)

As “Spring Festival transportation tide” fades, “seasonal laborers” or “drift race” do happen frequently, which intensifies the “shortage of migrant workers”. Choosing the new generation migrant workers after 1980s and even 1990s as object, the influence of education level on the transformation of the new generation migrant workers was discussed by adding in gender, household registration, ethnicity, political outlook, current employment type, occupational category and professional technical level as control variables. The study finds that the level of education affects the transformation of work, the frequency of replacement work for the low level education “drift race” is getting higher and higher, but it declines when the degree reaches a certain height. What’s more, the professional category and professional technical level also have a certain impact. Therefore, the government and enterprises should strengthen the education training of new generation drift workers and improve their professional skills.

new generation migrant workers; education level; job transformation; drift race

2016-08-24

徐立娟(1990-),女,山东德州人,华东理工大学社会与公共管理学院社会学专业硕士研究生,主要从事社区治理研究。

C916.2

A

1008-469X(2016)05-0083-06