“一带一路”推动卫星遥感应用合作常态化

·文|北京空间科技信息研究所 罗雨微

“一带一路”推动卫星遥感应用合作常态化

·文|北京空间科技信息研究所 罗雨微

遥感技术是20世纪60年代兴起的一种探测技术,随着世界航天技术的发展,遥感技术的应用领域发生了翻天覆地的变化,为人类生活和发展贡献了巨大力量。目前世界上只有少数具有航天能力的国家完全掌握了航天遥感技术,但是全世界各个国家和地区在对航天遥感数据的需求都是巨大的,主要体现在防灾减灾、气象气候观测、水资源、海洋资源、地形观测等领域。为了满足世界各国和地区在生产活动及国家决策方面对航天遥感技术与服务的迫切需求,遥感合作成为了多数国家的选择,目前国际上已形成了多个多边国家对地观测合作组织,本文介绍四个我国参与的、在国际上具有较强影响力的对地观测合作组织。

多边国家对地观测领域国际合作适应了当今世界发展趋势,催生了航天遥感数据共享机制,是促进世界各国和平稳定、生产发展的必然要素。对地观测领域国际合作不但建立了国际和地区繁荣稳定和平发展的新模式,同时为遥感卫星数据和技术应用开拓了广阔的应用空间。同时 ,“一带一路”也为我国航天遥感参与更多的国际遥感合作奠定了良好的环境基础,引领中国航天为世界范围内的繁荣与发展贡献一份力量。

防灾减灾组织:空间与重大灾害国际宪章(CHARTER)

空间与重大灾害国际宪章组织全称是在发生自然和技术灾害是协调使用空间设施的合作宪章(Charter on Cooperation to Achieve the Coordinated Use of Space Facilities in the Event of Natural or Technological Disasters),简称CHARTER或“宪章”,最初由欧洲空间局、法国国家空间研究中心、加拿大航天局在1999年共同发起,2000年10月20日签订并于同年11月1日正式颁布实施。CHARTER的基本宗旨是通过利用成员机构提供的卫星资源,向遭受重大自然灾害的国家和地区无偿提供相关卫星数据和信息,用以进行灾害监测与管理、紧急救援与灾后重建。其成员由各航天组织组成,目前拥有21个组织成员。截至2016年8月26日CHARTER已为世界范围内发生的洪灾、滑坡、森林火灾、地震和飓风等503次重大自然灾害提供遥感卫星影像和相关技术支持。

想要加入该组织的成员必须签署“宪章”,“宪章”的有效期自其生效之日起为5年,并在以后自动延期五年。CHARTER组织运作的经费主要来源于组织成员缴纳的会费,当新成员加入,该成员应当承诺承担其共同费用份额,帮助实现组织内各方的目标;同时不损害已就位系统的正常部署。

CHARTER各成员全部在自愿的基础上展开各项合作,各方之间没有资金交换,每个成员机构都提供了各自相应的航天资源来支持CHARTER的防灾减灾任务。各方成员组成委员会负责CHARTER的管理、运行和协调工作;组织内设有轮值主席国主持CHARTER委员会的各项工作;秘书处主要负责实施组织内具体工作;秘书处下设应急办公室,应急办公室由值班员(ODO)、应急值班官(ECO)、项目经理(PM)、数据增值者(VAR)组成,共同完成CHARTER对全球各个最终用户(EU)的灾害(危机)响应。CHARTER的授权用户(AU)是代表成员国的救援及民事保护、防御和安全机构,具有向宪章申请服务的资格,并且知道宪章唯一的值班电话号码,也是CHARTER成员及合作机构;CHARTER的最终用户(EU)可以是世界上任何一个发生危机(灾害)的国家或地区的相关组织机构,在灾害发生后通过授权用户(AU)请求启动宪章机制;如果最终用户(EU)为CHARTER授权用户(AU),则可自行请求启动宪章应急机制。

自2007年中国国家航天局代表我国作为正式成员加入宪章以来,先后20次启动CHARTER应急机制,为我国各项重大自然和人为灾害监测、救援提供数据资料。例如,中国国家航天局在2014年3月11日针对马航失联客机申请启动了CHARTER应急机制,协调多成员国卫星资源,共获取了近700景卫星数据,为马航失联客机的搜救工作提供支持。我国作为成员国也多次响应了CHARTER的应急请求,为世界其他国家和地区的危机(灾害)提供了提供了大量卫星遥感数据。

区域国际合作组织:亚太空间合作组织(APSCO)

亚太空间合作组织(Asia-Pacific Space Cooperation Organization)是由亚太地区联合国成员国组成的政府间国际组织,简称APSCO,总部设在中国北京。该组织的宗旨是通过推动成员国之间空间科学、技术及其应用多边合作,并通过技术研发、应用、人才培训等事务在成员国之间开展互助,提高成员国空间能力,促进人类和平利用外层空间[2]。2015年举行了主题为“‘一带一路’促进空间能力建设的亚太国家”的首届亚太空间合作组织发展战略高层论,此次论坛发布的《北京宣言》提及了未来APSCO发展方向,其中包括空间能力建设、提高共享服务能力、提高快速反应能力、提高产业驱动能力、提高信息交互。

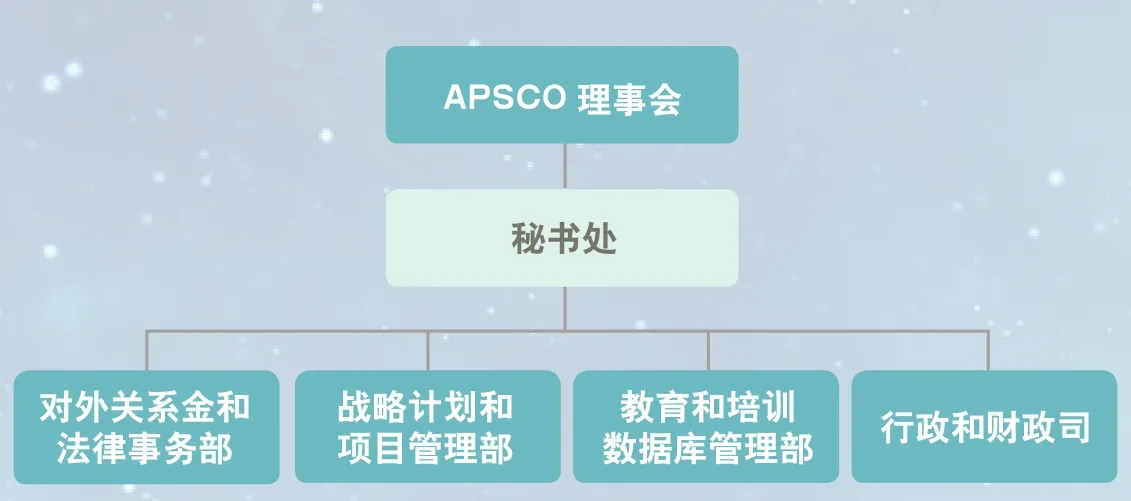

目前亚太空间合作组织有8个成员国,分别是:中国、孟加拉、伊朗、蒙古、巴基斯坦、泰国、土耳其、秘鲁,其中中国是亚太空间合作组织的东道国。亚太空间合作组织的依托文件是《亚太空间合作组织公约》。APSCO理事会是由成员国授权的代表组成的最高决策机构,每年至少需要举行一次会议,法定参会国数应超过全体成员国数量的三分之二,会上理事会通常以协商一致的方式通过各项决定,参加该会议的成员国都享有一票的表决权;理事会主席任期2年,由理事会选举产生。

APSCO的经费来源包括:各成员国缴纳的会费;东道国政府和成员国的自愿捐助;其他组织的捐赠或补助;以及向第三方提供服务获取的收益。每个成员国每年需缴纳的会费主要取决于理事会确定的年度财政安排,会费分摊比例通常由理事会根据成员国的经济发展水平和人均国内生产总值的平均值加以协商决定。

图1 APSCO理事会组织机构结构图

APSCO致力的项目十分丰富,目前已在计划和开展的项目有:① 国际全球导航卫星系统监测与评估项目(iGMA)项目;② 数据共享服务平台项目;③兼容全球导航卫星系统终端应急管理与灾害救援项目;④北斗/全球定位系统接收机软件项目;⑤ 建立灾害监测空间技术应用研究框架项目;⑥ 通过地基电离层探测确定地震先期电离层特征研究项目;⑦通过基于无线电波传播和太阳活动研究进行电离层建模项目;⑧Ka频段雨衰建模项目;⑨地基光学空间目标观测系统项目;⑩遥感卫星传感器辐射定标项目等。

数据共享合作组织:地球观测组织(GEO)

地球观测组织(Group on Earth Observations),简称GEO,成立于2005年2月,是地球观测领域最大和最权威的政府间国际组织。地球观测组织的目标是建设一个综合、协调和可持续的全球综合地球观测系统,获取大气、海洋和陆地的观测信息,使人类更好的理解地球系统,为决策者提供从原始观测数据到信息的服务。目前有102个国家、欧盟和103个国际组织成员加入GEO(截至2016年9月23日)。当前GEO的联合主席国是中国、欧盟、美国和南非。

GEO的管理类似于联合国机构管理模式,组织内部管理角色可大致分为决策机构、执行机构、项目实施机构、以及观察监督成员。决策机构包括GEO部长级高峰会和GEO全体成员会议;执行机构包括执行委员会、秘书处、工作计划实施委员会和监测评估工作组。GEO内所有的组织成员国都有各自归属的区域会议,GEO的五个区域会议分别是:非洲、美洲、亚洲和大洋洲、独联体、欧洲,区域会议负责提名执行委员会成员。GEO成员和参与组织被要求考虑为GEO秘书处提供借调人员,借调人员在GEO秘书处处长的指导下工作。

GEO的资金主要通过鼓励各成员捐助或为组织内各项目贡献金融资源。GEO的大部分工作以项目形式进行,出资资助该项目的成员国家或组织为项目资助人,其他参与该项目的成员为贡献人。项目通常由资助人领导,招募和带领贡献人共同完成。资助人会依托自有的项目,提供相关的资金与空间资源,带领贡献人共同分析、研讨、研究完成所认领的GEO项目内容,资助人会把项目中的各个领域分成若干个分项任务分别完成,每个任务参与的贡献人可以不同。项目成果最终以数据库、图像、信息平台、相关产品、政策建议或数据服务等形式输出,并提供给最终用户。这些输出的最终用户包括:联合国公约、环境机构、科学团体、国家测绘机构、气候团体、GEO内部需要相关数据的任务(项目)等。

GEO组织正在创建一个全球系统的地球观测系统(GEOSS),该系统是GEO开展各项工作的中心,它将全球地球观测资源连接到多个社会福利领域,以期利用这些资源做出更明智的决策。GEO第四次部长级峰会发布了《墨西哥城宣言》,明确通过了“GEO十年战略执行计划(2016-2025)”,正式开启了GEO新十年的发展阶段,力求建立和完善全球地球综合观测系统的地球观测数据库,主要涵盖8个重点领域:生物多样性与生态系统可持续性、灾害恢复力、能源与矿产资源管理、粮食安全与可持续性农业、基础设施与交通管理、公共卫生监测、城市可持续发展、以及水资源管理。

我国是GEO创始国之一,同时也是代表亚洲大洋洲的联合主席国,在GEO的成立和发展中发挥着重要作用。目前由科技部代表中国政府参加GEO活动,并在科技部设立GEO中国秘书处,具体依托单位是国家遥感中心。中国资源卫星应用中心在《GEO 2012-2015年计划》和《GEO 2016-2025年计划》中承担了机构发展和个人能力、基础设施建设项目、全球森林观测计划等项目。

国际信息支持援助组织:联合国灾害管理与应急反应天基信息平台

联合国灾害管理与应急反应天基信息平台(United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response),简称UN-SPIDER,是隶属于联合国太空司(UNOOSA)的一个新计划。该组织在2006年12月14日由联合国大会正式批准成立。UN-SPIDER的使命是确保所有国家、国际及区域组织获得利用空间信息进行灾害管理的能力。目前UN-SPIDER开展的活动主要包括四方面,宣传和能力建设、空间信息救助、知识普及、技术咨询;其中知识的获得、处理与转让被视为天基平台活动的核心要素,技术咨询支持是联合国天基信息平台的一项国家级别的重要活动。

UN-SPIDER在中国北京、德国波恩和奥地利维也纳分别设立项目办公室,同时建立了一个全球性网络,包括17个区域支持办事处和与所有国家之间建立网络的国家协调中心。区域支持办事处的工作目的是通过其作为空间信息支持灾害管理的手段,充当灾害管理界与空间技术界联系的桥梁,并作为尤其是发展中国家能力建设的促进者,为所有国家、相关国际和区域组织提供全面灾害管理天基信息和服务;国家协调中心是国家机构,由相关国家政府制定,其目的是通过国家协调中心,建立与所有国家之间的网络。UN-SPIDER的区域支持办事处包括阿尔及利亚、阿根廷、日本、哥伦比亚、匈牙利、伊朗、尼日利亚、巴基斯坦、肯尼亚、罗马尼亚、乌克兰、西印度群岛和巴拿马等17个区域的助办事处(截至2015 年6 月),国际水管理研究所(总部设在科伦坡,以及国际农业研究协商小组中心)已于2015 年2 月加入该网络。

UN-SPIDER还参与了国际应急测绘工作组(International Working Group on Standards for Emergency Mapping, IWG-SEM),该工作组于2012年4月成立,主要致力于发展图像解析(判读)和测绘标准,从而加强全球卫星应急测绘供应商之间的专业知识和能力共享,促进沟通合作。国际应急测绘工作组是一个涉及卫星应急测绘的自愿团体,目前拥有39个成员,成员包括NASA、GEO、世界银行(WB)等各类组织和大学。该工作组每年举行两次会议,同意一年制轮值主席轮流主持会议议程。国际应急测绘工作组是开放的非营利性组织。”

[1]第31届空间与重大灾害国际宪章会议在北京召开高分一号、风云三号C星正式列为中方宪章值班卫星[J].卫星应用,2014,(5):57-58.

[2]赵海峰.《亚太空间合作组织条约》评析[J].黑龙江社会科学,2008,(1):168-172.

[3]中国科学报.多国将共同建立“一带一路”空间信息走廊[J].科技传播,2015,7(21):封 2.

[4]http://www.most.gov.cn/kjbgz/201511/t20151127 122510.htm;2015-11-27/2016-09-23