能力为本模式在专业课程开发中的探索应用

谭璐++王晓霞++韩世梅

【摘 要】

在专业课程体系的开发中,借鉴“能力为本”教育思想及课程开发方法成为专业人才能力培养的有效途径。我国几所不同类型高等院校在能力为本专业课程体系开发上进行了各具特色的探索性实践,包括以传统的DACUM法开展以职业能力为本的专业课程建设、以“实践专家研讨会”提炼典型工作任务进而形成专业课程标准、设计并验证基于BAG法的专业课程体系开发的DECDA模式等。进一步介绍了北京开放大学融合各类方法构建专业能力谱系的情况以及香港高校基于资历架构的“成效为本”课程改革经验,为院校层面深入实践能力为本教育模式、强化专业人才的能力培养,乃至国家或地区层面统一课程标准、搭建人才成长“立交桥”,提供了可资借鉴的路线图和方法论。

【关键词】 能力为本;专业课程体系;能力分析;课程标准

【中图分类号】 G423 【文献标识码】 B 【文章编号】 1009—458x(2016)09—0057—08

2014年,国务院常务会议上提出“崇尚一技之长、不唯学历凭能力”,加强大学生适应社会职业需求的能力培养,成为近年来高等教育关注的焦点之一。按需办学,以市场需求为导向,改善学生的知识和能力结构,培养学习者的专业实践能力和综合素质,不仅是职业教育关注的范畴,也为普通高等院校和远程教育院校的人才培养模式改革指明了方向。

针对目前高等教育设计的课程和课程体系与学生必须掌握的重要技能不大相关,甚至毫无关系的突出问题(戴尔蒙德,2006),我国高等教育工作者意识到,源自职业教育领域的“能力为本”教育思想和课程开发方法对于专业人才的能力培养很有应用价值,尤其是对于面向社会实践、以培养应用型人才为目标的专业领域,以及面向成人、以培养职业发展能力为导向的继续教育领域更是如此。而且,能力培养不仅应渗透到特定课程的教学设计上,更应作用于整个专业课程体系的统合设计。冯晓英等(2013b)提出,“好的课程体系应当是连贯、系统的,对实践能力的培养则应当成为连接各门独立课程的线索。”在此思路下,我国不同类型的高等院校开展了能力为本模式在专业课程建设中的应用研究,以改造原有的基于学科知识系统的专业课程体系,使教学内容不仅包含某一学科领域的专门知识,还能够充分体现专业相应的社会职业对大学生的能力要求。笔者对北京几所院校所进行的能力为本课程改革实践进行了调研,发现不同院校以专业能力培养为目标,根据自身办学性质、功能和具体专业特性,在能力为本专业课程体系开发上进行了各具特色的实践探索,为应用能力为本课程体系开发模式提供了可资借鉴的案例。进一步介绍了北京开放大学融合各类方法构建专业能力谱系的情况以及香港高校基于资历架构的“成效为本”课程改革经验,以上位指标为指引所构建的课程体系将更具科学性和普遍性,为突破院校单点改革局限、深化专业人才实践能力培养提供了可行路径。

一、“能力为本”教育及其

课程体系开发模式

能力为本教育(competence-based education,CBE)是从职业普遍规律和需求出发,以从事某种职业应当具备的认知能力和活动能力为主线实施教育的模式,通常作为重视学科知识(discipline-based knowledge)传授的传统教育的相对概念来使用(黄福涛,2012)。能力为本教育兴起于美国,逐步在英联邦国家、欧洲大陆和亚洲得到重视和推广。从教育界的影响范畴来看,能力为本教育从中等教育逐渐向高等教育拓展,从职业教育向普通教育和专业教育领域延伸。

传统的能力为本教育价值观是20世纪60年代以英美为代表的行为主义导向(behavioristic approach),强调按照不同的职种或职务将教育内容设计为相应的单元,提供完成工作任务所需的职业训练。这样的理念后来又发展为将职业能力与一般基本能力(又称为软技能(soft skills))相结合,为学生继续升学或进入劳动力市场提供多种选择的机会。20世纪90年代,出现了以德国和荷兰为代表的综合能力导向学说(holistic or integrated approach),强调学生能力培养中认知能力、知识创造能力、团队意识和终身学习能力等综合能力的建构,故又称建构主义导向。能力为本教育在各国教育制度设计中曾体现为两大类型,即以英美为代表的盎格鲁·萨克逊型和以德国、荷兰为代表的欧洲大陆型,这两种类型的主要区别是大学机构和非大学机构在人才培养的针对性与专门性方面是否存在着明确的划分(后者存在明确的划分)。虽然关于能力为本教育的制度设计及其实施方法,在不同时期和不同国家呈现出不同的形态和特点,但是总体上,行为主义导向和建构主义导向两种模式之间,近年来出现了相互交融的趋势。例如,德国著名的“双元制”职业教育体制体现了能力为本教育的核心理念,通过现代学徒制将学校教育和传统学徒制相结合,培养了大批专业技能突出的职业人才。如今,“双元制”已不局限于职业教育领域,正在实现与高等教育的贯通,具有“双元制”教育属性的高等院校可以颁授硕士等高等教育学历,这反映了终身教育视野下学习途径多元化发展的态势。

我国一些以专业教育为主要办学功能的高等院校,为了填补社会实践需求与专业人才培养的鸿沟,在专科、本科以至硕士层次的专业教育课程改革中引入能力为本的课程开发方法,通过专业课程建设内容和手段的创新,实现学校教育与人力资源市场的有效衔接。

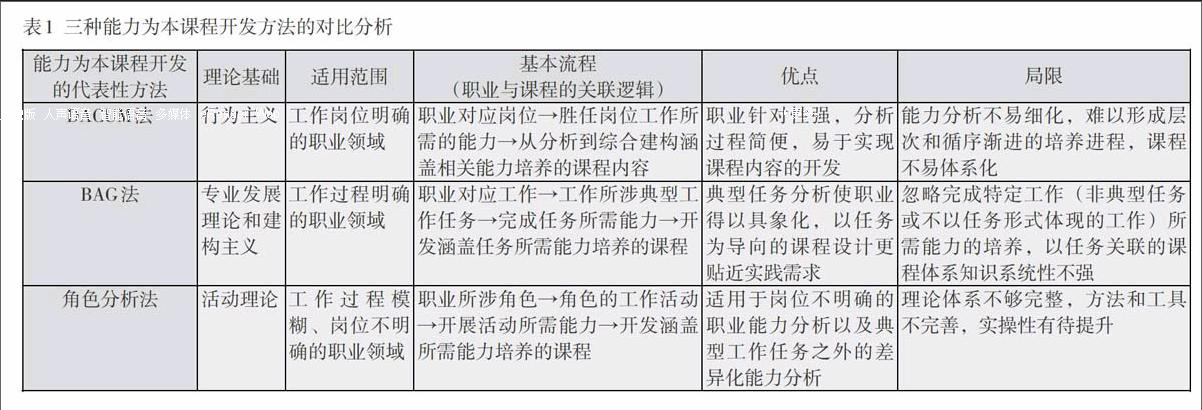

在调研和分析专业能力的过程中,主要借鉴了三种最具代表性的能力为本课程开发方法(冯晓英,等,2013a):DACUM(Develop A Curriculum)法、典型工作任务分析法(Berufliche Arbeitsauf Gaben, BAG)和角色分析法。DACUM法是北美能力为本教育提出的方法,以行为主义为基础,是基于某一特定职业或行业的岗位工作任务进行职业能力分析的课程开发模式,适用于工作岗位明确的职业课程或专业培养方案的开发。BAG法是近年来欧美职业教育和培训领域广泛应用的方法,以专业发展理论和建构主义为基础,是基于某一特定职业或行业的典型工作任务进行能力分析的课程开发模式,适用于工作过程明确的职业课程或专业培养方案的开发。角色分析法是我国学者近年来提出的一种方法,以活动理论为基础,是基于某一特定职业或行业的典型角色进行能力分析的课程开发模式,适用于工作过程模糊、岗位不明确的专业领域课程的开发。这三种方法在下述高校能力为本教育的实践中,有着不同侧重、不同程度的应用。笔者结合实际应用中的体会,对这三种能力为本课程开发方法进行了对比分析(如表1所示)。

值得一提的是,与一般职业技术教育强调职业岗位工作能力不同(如模块式技能培训,MES),能力为本教育侧重于职业基础通用能力的培养,尤其基于专业课程体系开发的目的,其能力概念选择了更为宽广的外延,是受教育者(主体)从事职业所需掌握和运用的知识、技能及态度、价值观等综合特征(Hubball & Burt, 2007),包括“能够利用技能或态度在内的各种心理的、社会的资源,去解决特定环境下的复杂问题”(吴国强,2009)。这样的概念拓展,使得高校的能力为本教育在注重发展学生技术技能的同时,能够满足传承学科知识和提升综合素养的专业人才培养要求。

二、建构“能力为本”专业课程

体系的几个案例

下面几所院校在建构“能力为本”课程体系时,各自采取DACUM法和BAG法进行专业能力分析,从职业需求推导出能力需求,进而按照能力培养目标开发相应课程。其中,北京师范大学提出的DECDA法在BAG法的基础上融入了角色分析思想,并用职业生涯的概念将能力设置为一个“时间函数”,不同的职业成长阶段对应着不同的能力发展要求。

(一)北京青年政治学院:开展以职业能力为本的社会工作专业课程建设

社会工作作为一种直接作用于社会的实践活动,十分强调学生职业能力的培养。北京青年政治学院的社会工作专业是北京市级高职示范性专业,其课程体系建设采取了传统的以职业能力为主线的能力为本课程开发模式——DACUM法,即通过分析和确定某种职业或职业方向所需职业能力来开发课程教学计划。袁光亮(2012) 团队遵循“确定职业岗位或岗位群→分析岗位职业能力→建设专业课程”的思路,首先确定社会工作专业学生出口对应的职业岗位或岗位群——街道、社区工作者,社会福利机构工作人员,社会服务组织工作人员;分析胜任上述岗位工作所必备的知识和技能,得出由横向结构层面的基本职业能力和综合职业能力,以及纵向结构层面的基础能力、专业能力和社会能力等构成的岗位职业能力;进一步,以职业能力为导向设计专业课程和教学内容,并在教学过程中将传授专业知识与培养职业能力融为一体,课程考核环节重点考查的是学生的应用能力,强化了学生的职业技能训练和专业能力培养。课程开发的主要流程如图1所示。

图1 北京青年政治学院以DACUM法建设专业课程体系的主要流程

北京青年政治学院社会工作专业的人才培养出口十分明确,属于专科层次的应用型人才培养,故适宜采用DACUM法构建专业课程体系,突出了对胜任特定工作岗位的职业能力培养的专门性和针对性,课程开发的效率也比较高。但是,人才培养存在口径相对较窄、缺乏发展性和适应性等问题,劳动力市场变化、个人职业发展或工作转岗等带来的能力需求变化都难以很好地体现在此模式中。由于不强调学科内容,在向上衔接本科教育时,可能会出现部分知识基础的结构性缺失。

(二)北京大学医学网络教育学院(简称“北医网院”):以“实践专家研讨会”提炼护理学专业典型工作任务并形成课程标准

在护士职业迈向专业化、国际护理教育的课程和教学研究视角发生巨大变化的背景下,北医网院高澍苹院长带领的课题组(高澍苹,2015)自2011年起启动了护理学专业课程体系的改革,根据工作领域的实证研究在国内首创了基于典型工作任务的护理学(专升本)课程标准。

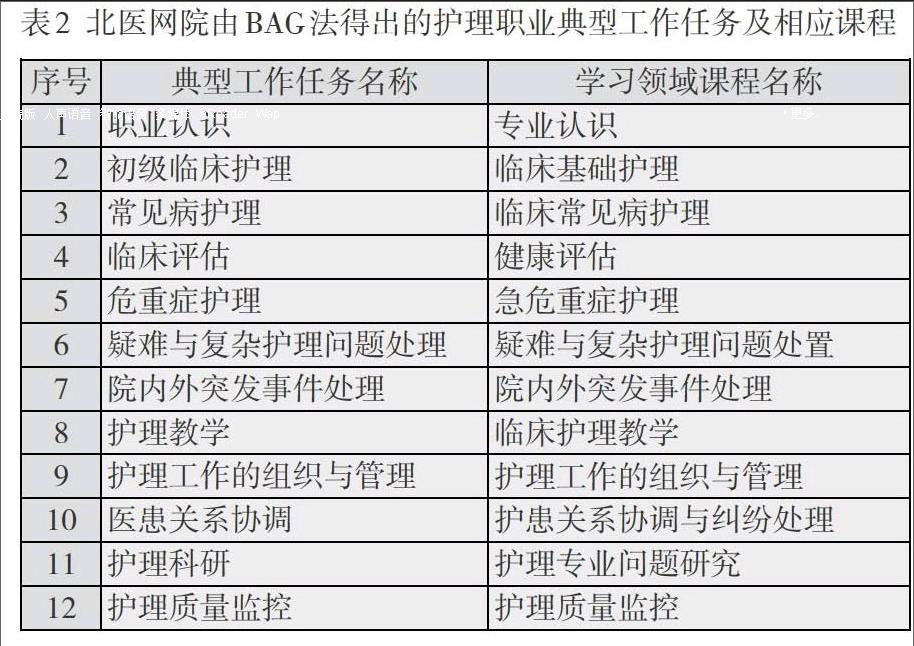

北医网院在开展政策、文献、岗位能力需求、改革方法等多维度的调研之后,摒弃了传统的从社会和学科两个角度来阐释的教育目标,改为注重综合职业能力发展的专业培养目标,并依据该培养目标,应用BAG法进行了基于护士职业发展规律和职业能力培养的专业课程设计。根据对学习者的分析和专业培养目标的要求,在完成护理职业分析后,学院召开了“护理临床实践专家研讨会”,来自北京各级医院的持本科学历且临床工作10年以上的13位专家参会,经过实践专家的梳理和归纳初步确定了护理职业的12项典型工作任务,又经来自行业领域、教育领域、专业学术领域等多方面专家的审核与论证,以及护理学专家、临床实践专家的多轮研讨交流,最终完善了这12项典型工作任务,将其按照护理职业发展阶段进行排序,作为确定护理学专业本科层次课程门类和序列的直接依据,由此搭建了护理学专业的核心课程体系(高澍苹,2015),如表2所示。按此课程体系确立了相应的教学计划和专业人才培养方案,符合学院应用型人才的培养目标,满足了社会需求及行业需求。

表2 北医网院由BAG法得出的护理职业典型工作任务及相应课程

[序号\&典型工作任务名称\&学习领域课程名称\&1\&职业认识\&专业认识\&2\&初级临床护理\&临床基础护理\&3\&常见病护理\&临床常见病护理\&4\&临床评估\&健康评估\&5\&危重症护理\&急危重症护理\&6\&疑难与复杂护理问题处理\&疑难与复杂护理问题处置\&7\&院内外突发事件处理\&院内外突发事件处理\&8\&护理教学\&临床护理教学\&9\&护理工作的组织与管理\&护理工作的组织与管理\&10\&医患关系协调\&护患关系协调与纠纷处理\&11\&护理科研\&护理专业问题研究\&12\&护理质量监控\&护理质量监控\&]

北医网院依据典型工作任务形成的护理学专业课程体系是BAG法的直接应用,以“实践专家研讨会”的方式,能够有效地提炼出切合实际的典型工作任务,并以此构建对应于任务名称的课程,这样构建的核心课程体系适合在职成人网络学习及职业发展的需要。但是,由于该课程体系是基于典型工作任务得到的课程集合,忽视了工作的连贯性和学科专业知识的系统性,缺乏统一的知识架构和一个渐进式的专项能力提升路径,而且课程开发过程耗时较长、成本较高、投入较大。

(三)北京师范大学:设计远程教育专业课程体系开发的新模式

作为一所综合性院校,北京师范大学从能力为本教育实施方法的研究和改进入手,在远程高等教育专业课程体系开发上进行了新模式的探索,并以远程教育专业为实践案例,对改进后的模式和流程进行了应用与检验。

早在2008年,李爽和陈丽(2008,2009)采用DACUM法构建了中国远程教育专业人员能力模型,作为北京师范大学“远程教育专业”硕士生课程的开发依据,这是国内最早把基于岗位的能力为本开发模式应用于高等教育领域的实践成果。

冯晓英和路广欣(2013b)在远程教育专业人员能力模型基础上,构建了一套针对远程高等教育的专业课程体系开发方法——DECDA(Distance Education Curricula Development for Adults)模式。该模式以“社会实践需求为主、能力为本,兼顾学科与学生需求”为开发理念,将专业课程体系的开发分为职业分析、学习者分析、实践能力需求分析、课程体系规划,以及实施、评价与修订5个阶段(如图2所示),并将DECDA 模式开发流程和方法在面向远程教育从业人员的课程体系开发中加以应用,通过分析课程设计人员、学生支持人员、教师和技术人员四类关键角色在其职业发展四个典型阶段(入职、独立工作、项目主管和部门主管)不同的能力需求,为课程体系开发提供依据,应用效果证明DECDA法有良好的操作性和实效性(冯晓英,等,2013c)。

图2 北京师范大学以DECDA模式建设专业课程体系的主要流程

北京师范大学基于BAG法的DECDA模式对能力为本课程开发的核心环节——实践能力需求分析的方法进行了改良,即以广泛采用的典型工作任务分析法为基础,引入角色分析的思想和职业发展阶段的观点,考虑了学习者特征,通过判断专业所对应的职业领域的关键角色和职业发展线索,得出不同角色在每个职业发展阶段的典型工作任务描述,据此提炼出更为精准的实践能力需求,将其转化为专业课程需要体现的发展性能力培养目标。这样的课程建设模式符合人的职业成长逻辑和职业生涯发展规律,即本纳(Benner)和德莱福斯(Dreyfus)等人提出的人的职业成长是“从完成简单工作任务到完成复杂工作任务”的能力发展过程,必须经历从新手、生手、能手、高手到专家的发展阶段,循序渐进、有针对性的能力培养模式能够把学生从较低发展阶段有效提升到更高的发展阶段,更好地匹配了远程高等教育专业人才能力培养的现实需求。然而,DECDA模式对职业发展典型阶段的划分只是离散、单一的(业务熟练后成为不同级别的管理者)一种方式,难以体现职业发展的连续性和多元性,而且没有强调学科知识系统在(本科/硕士层次)专业课程体系设计中应有的指导地位,使得该模式的推广受到一定的局限。

三、开发上位标准指引的

“能力为本”课程体系

专业是“根据社会专业分工需要所分成的学业门类”,“处在学科体系与社会职业需求的交叉点上”(冯向东,2002)。由此可见,专业课程体系的开发必须考虑学科知识结构这一维度。然而,上述案例都没能充分体现学科知识系统在构建专业课程体系中应有的作用和影响。同时,对于能力的分析缺乏上位指标的指引,除了北京师范大学的案例具备一定的时间属性外,均没有考虑能力的层次属性,从而限制了成果迁移应用的空间。下面介绍的北京开放大学案例,综合了三种能力为本课程开发方法构建出专业人才培养的能力谱系,并试图引入上位层次的能力指标进行能力分析,继而与学科知识系统并行考虑构建专业课程体系,形成了开发“能力为本”专业课程体系的一套清晰、完整的思路和方法。香港高校基于资历架构开发的“成效为本”课程,为国家和地区层面形成由上至下、学历和非学历贯通、统筹设计的能力培养指标体系提供了有效的参照。

(一)北京开放大学:构建专业人才培养的能力谱系

北京开放大学作为一所开展远程开放教育的新型大学,在学校开展国家教育体制改革试点项目“探索开放大学建设模式”期间,不断创新人才培养模式,试行“能力为本”专业课程体系建设,意在将专业教育和学科教育中强调的内容结合在一起。北京开放大学融合了行为主义和建构主义能力导向的特点,设计出一套符合自身办学目标和专业特点的“能力谱系”分析方法。具体而言,从专业人才培养定位出发,通过行业实践需求调研和能力推演分析得出一系列专业核心能力和子能力,形成专业层面的能力培养框架,称之为“专业能力谱系”。在构建专业能力谱系的过程中,既注重工作情境的创设与学习者胜任职业所需专门能力的习得,又强调学习过程中知识的主动建构和学习者适应社会发展的综合职业能力的形成。

按照不同的标准,人的能力可以有不同的划分。例如,按照能力的功能属性,可以分为基础能力、通用技能和职业能力等;按照能力存在的时间属性,可以分为现实能力和潜在能力;按照能力的适用活动范围,可以分为一般能力和特殊能力;等等。在以北美为代表的能力为本教育研究中,对于能力不仅有按照内容属性做出的横向划分,还有按照从抽象描述到具体描述的层次结构所做的纵向划分(Gruppen, Mangrulkar, & Kolars, 2012; Dilmore, Moore, & Zuleikha, 2011; Malan, 2000),即从能力簇、能力域到特定能力和从属能力。这样的划分应用于专业课程体系开发过程中,有着很强的实用性,能够清晰地说明专业教育的能力分析层次和指代范围,有效地确定人才培养的能力目标。能力谱系分析运用了这样的层次结构划分方式(如表3所示)。

北京开放大学能力为本教育实践中,在能力簇层次上,通过分析学校的人才培养目标,确定包含知识结构目标、技能结构目标和态度情感目标的“人才培养框架”。之后,考虑学校人才培养规格,提取出能力域层次的知识基础、必备技能和价值观等培养要求,形成各专业通用的学校上位的“学生能力发展标准”,具体包含知道和理解、分析和综合、评价和反思、沟通与协作、信息素养、自主学习、实践技能和职业道德、个人发展和职业规划八个维度的能力目标描述。能力发展标准反映了《国际教育标准分类法》中6级本科教育对课程内容复杂程度和专门化程度的要求。进一步,在学校总体的人才培养框架和学生能力发展标准指导下,各专业通过聚集学科专家和行业专家的力量,分析、描述专业人才培养的核心能力和子能力,构建专业能力谱系,结合对学科知识系统的分析,作为专业课程体系建设的直接依据,并用于专业课程的一体化设计与评价。图3呈现了北京开放大学“能力为本”专业课程建设的主要流程。

图3 北京开放大学基于专业能力谱系建设专业课程体系的主要流程

构建专业能力谱系的关键是将行业企业对专门人才的需求转化、落实成外显的、可衡量的专业能力培养目标。根据市场用人需求的调研结果,明确专业人才培养定位,并确定专业所面向的岗位群或角色群,进而对行业专家和有着丰富实践经验的从业人员进行调研,灵活应用BAG法和角色分析法,描述完成专门工作所涉及的典型工作任务或典型活动,并按需将任务/活动层层分解,分析支持完成这些任务/活动的能力(从现有文献资料中获取充足准确的职业能力信息,也可直接进行能力分析);按表3的层次结构将能力分解和排序,得出专业核心能力和子能力,如此构建专业能力谱系,作为制定专业培养方案和课程教学目标的依据。在课程开发时,没有按照传统方式简单地将典型工作任务/活动与开设的课程直接对应,或将能力培养的知识点直接组合为课程,而是将学科知识系统与能力培养要求进行深入、有效的融合,以建构主义的思想,整合非线性的知识和能力关系,将能力培养与知识建立真正落实到专业课程体系的设计之中。

关于“谱系”一词的使用也有充分考虑。谱系(Spectrum)指演化的系统,源于深刻的哲学观点,作为一种思想与分析方法在能力为本教育中加以使用,包含了两层意义:其一,专业人才培养是为解决行业企业的用人之需,其研制的专业能力与专业对应的实际工作领域有内在渊源,专业能力体系与职业背后的知识体系之间相互支撑,有着密切的相关关系;其二,专业能力的获得是一个推理演变的过程,由专业定位、工作分析,逐步推导得出不同层次的专业能力,即“特定专业—岗位/角色—典型任务/活动—专业核心能力—子能力”,其中存在明显的推演关系。内在的相关和可溯源的演变,正好符合谱系分析的特征,故称能力分析得出的一系列能力为“专业能力谱系”。专业能力谱系描述了胜任相关职业领域所需的特定层次(相应的复杂与细化程度)的专业能力培养要求,该方法自2013年在北京开放大学自主本科专业建设中加以应用,取得了良好的效果。

北京开放大学构建的专业能力谱系较好地融合了DACUM法、BAG法和角色分析法的理论和分析工具,并将能力在纵向层面上加以细分,使得能力分析的层次更为清晰,为人才培养上下阶段的衔接奠定了基础;同时,北京开放大学的课程体系建设流程中考虑了学科知识结构的影响,专业人才培养所涉及的要素更为完整。其局限性在于,能力分析虽然考虑了学校的通用标准,却缺乏国家/地区通用能力标准的指引,而香港资历架构给出的分层级通用能力指标,成为弥补其不足之处的有效武器,成功经验值得借鉴。

(二)香港高校:基于资历架构开展以“成效为本”的课程改革

上述高校能力为本专业课程建设研究与实践,是在学校的中观层面或专业的微观层面上开展的,与学校办学定位和培养对象尤其是与专业的特性密切相关,使模式或方法的推广受到一定限制。当然,对特定专业,尤其是应用型专业基于能力分析形成课程标准的研究本身很有现实意义,而DECDA模式和专业能力谱系分析方法的提出,对原有能力为本课程建设模式是很好的发展和补充。在宏观层面上,即国家和地区的能力为本教育实践中,我国香港地区的高校以成效为本(outcomes-based)教育范式作为教育革新的手段,建立“以学生为中心,以目标为导向,以能力为本位,以学习成果为证据”(章玳,2014)的课程体系,其理论基础与“能力为本”课程建设模式异曲同工,强调了以职业能力建构为导向的课程设计思路。

香港高校成效为本的课程改革源自英美等国推行的成效为本教育思想。成效为本教育(OBE)往往与能力为本教育(CBE)等同使用,其微妙的区别在于“成效”较之“能力”在表述教育结果时更为具体和可度量(Gruppen, Mangrulkar, & Kolars, 2012)。以成效为本教育思想为基础,香港建立了资历架构(又称“资历框架”,Qualifications Frameworks)①,为各级各类课程的评审提供了统一的成效标准,也为学历和非学历教育、正规和非正规教育成果之间的分流、衔接和融通搭建起桥梁。香港高等院校借助资历架构给出的能力标准,通过分层级(按照以成效为本原则编订的《资历级别通用指标》划分为七级)描述的教育目标,权变的课程体系和指向能力发展、细化的课程学习目标,开发成效为本的课程体系,确保学生的学习成效。同时,通过资历架构将普通教育、继续教育和职业培训的各种课程,通过所颁发的证书的种类(学位、文凭、职业资格、荣誉等)定义在不同层次的资历上,称其为资历名衔,资历名衔之间形成了相互衔接的自下而上的体系(如表4所示),为终身学习者搭建了持续进修的阶梯,形成了香港继续教育、职业教育与正规教育既并行又衔接的终身学习体系。

资历架构为成效为本课程体系提供了各级资历下通用的能力指标,即通用指标②,以及根据通用指标由不同行业制定的“能力标准说明”③。“能力标准说明”从介绍行业背景及其人力需求开始,给出行业的主要职能范畴,进而给出不同资历级别和职能范畴的“能力标准单元”,每一能力单元代表一组最小而不可分割的工作能力要求,即胜任一件完整而独立的工作所要求的能力。能力单元可以直接应用于不同层级的“成效为本”课程设计,通过能力单元的组合,确立课程学习者的专业技能培养目标(成效标准)及学习内容。除了行业“能力标准说明”外,香港地区还制定了涵盖四种基础能力(英语、中文、运算及资讯科技)的“通用(基础)能力说明”,与专门技能及知识相辅相成,可以作为通用/通识课程的设计依据。

英国、香港等地推行的资历架构,实际上也有学习德国“双元制”的成分。“双元制”因为建立了全国统一的职业培训标准,使得不同企业在培养人才职业能力与实践技能时能够达到一致要求,确保专业人才培养质量的同时,还搭建起人才成长的立交桥(“双元制”职业教育成果已经与高等学历教育相融通)。资历架构亦是国家层面的将学历教育与非学历教育衔接起来的标准,可供开发国家通用的对应特定职业名称的课程,不管学生在哪里接受学习,通过考核后将具备胜任某一职业领域多个具体岗位的综合职业能力,获得劳动力市场的承认。

我国高校能力为本教育的研究与实践,针对职业性较强的专业构建其课程体系,由下至上地开启了在特定专业领域建立职业课程内容标准的探索。由此可见,能力为本教育在资历架构下的实现将更具普遍意义,这不仅是教育系统和劳动力市场之间相互认证的途径,而且是国家终身教育体系制度建设的基础(陈丽,等,2013)。一方面,教育机构可以参照通用的能力指标和各行业的能力标准来设计和评估所提供课程的层次水平和实用性,促进专业人才培养与职业实践需求的有效衔接;另一方面,能力标准的统一有助于高校之间特定课程的流通和学分互认,也有助于社会了解某一资历的毕业生具备何种能力及其程度,便于教育系统与行业系统、用人单位、学生及其他利益相关者之间的信息流通。进一步讲,资历等级搭建了学习者能力终身发展的阶梯,是目前国际上广泛采用的、鼓励和支持终身学习最有效的制度保证。

[参考文献]

陈丽,郑勤华,谢浩,等. 2013. 国际视野下的中国资历框架研究[J]. 现代远程教育研究(4):9-18.

冯向东. 2002. 学科、专业建设与人才培养[J]. 高等教育研究(3): 67-71.

冯晓英,路广欣. 2013a. 能力为本的专业培养方案暨课程体系开发模式分析[J]. 现代远程教育研究(4):54-60.

冯晓英,路广欣. 2013b. 面向成人学习者的远程高等教育专业课程体系开发模式[J]. 现代远程教育研究(5):69-75.

冯晓英,刘月,解晶晶,等. 2013c. 远程教育从业人员的职业发展阶段和典型工作任务分析[J]. 现代远程教育研究(6):85-91.

高澍苹. 2015a. 基于典型工作任务的护理学专业远程教学实践[M]. 北京:北京大学医学出版社.

高澍苹. 2015b. 网络环境下成人在职教育教学改革探索——来自北京大学医学网络教育学院的实践报告[J]. 中国远程教育(9):51-57.

黄福涛. 2012. 能力本位教育的历史与比较研究——理念、制度与课程[J]. 中国高教研究(1):27-32.

李爽,陈丽. 2008. 中国远程教育关键专业角色的工作分析研究[J]. 中国电化教育(12):38-43.

李爽,陈丽. 2009. 中国远程教育关键专业角色能力需求和现状调查研究[J]. 中国电化教育(2):35-40.

[美]罗伯特·M·戴尔蒙德. 2006. 课程与课程体系的设计和评价实用指南[M]. 黄小苹,译. 杭州: 浙江大学出版社.

吴国强. 2009. 大学生职业通用能力测量及与就业绩效的关系研究[D]. 复旦大学.

袁光亮. 2012. 职业能力为本的社会工作专业课程建设的探索——以北京青年政治学院为例[J]. 中国职业技术教育(19):77-80.

章玳. 2014. 香港高校基于成效为本的课程改革与启示[J]. 现代远程教育研究(1):79-84.

Dilmore, T. C., Moore, D. W., & Zuleikha, J. B.. 2011. Implementing Competency-Based Education: A Process Workbook. University of Pittsburgh: CBE Resource Group.

Hubball, H., & Burt, H. 2007. Learning Outcomes and Program-level Evaluation in a 4-Year Undergraduate Pharmacy Curriculum. American Journal of Pharmaceutical Education, 71(5): 1-8.

Gruppen,L. D., Mangrulkar, R. S., & Kolars, J. C. 2012. Competency-based education in the health professions: Implications for improving global health. Human Resources for Health, 10(1) : 1-25.

Malan, S. 2000. The ‘new paradigm of outcomes-based education in perspective. Journal of Family Ecology & Consumer Sciences, 28(1): 22-28.

收稿日期:2016-03-21

定稿日期:2016-06-24

作者简介:谭璐,博士,助理研究员,北京开放大学党政办公室主任助理(100081)。

王晓霞,博士,副教授,北京开放大学远程教育与开放学习研究院院长(100081)。

韩世梅,博士,助理研究员,北京开放大学社会教育学院(100081)。

责任编辑 韩世梅

——依托《课程标准》的二轮复习策略