非瓣膜性心房颤动与脑梗死的相关因素分析

宋广++杨晓君++尹雪艳

【摘要】目的 研究非瓣膜性心房颤动患者左心房内径(LAD)、血小板平均体积(MPV)和纤维凝血蛋白原(FI)是否是导致患者继发缺血性脑梗死的因素。方法 选择本院2013年8月~2015年4月收治的170例患者,分为实验组(心房颤动合并脑梗死85例)和对照组(单纯心房颤动85例),对其CHA2DS2-vasc评分和一般资料、血生化指标、心脏指标等进行检测统计和比较;结果 实验组患者的脂蛋白(a)、MPV、FI、LAD和CHA2DS2-vasc,五项指标与对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05),经logistic回归分析,MPV、FI、LAD和CHA2DS2-vasc是作为独立危险因素存在的;结论 MPV、FI、LAD三项指标在非瓣膜性心房颤动患者发生脑梗死的预警中是重要的评价指标。

【关键词】非瓣膜性心房颤动;血小板平均体积;纤维凝血蛋白原;左心房内径

【中图分类号】R541 【文献标识码】B 【文章编号】ISSN.2095-6681.2016.17.0.02

心房颤动作为一种常见的心律失常类型,极易导致缺血性脑卒中和其他器官的血管栓塞[1]。目前临床上常使用CHA2DS2-vasc预测非瓣膜性心房颤动导致缺血性脑卒中的可能性,然而这一评价系统只是根据临床病史的危险因素进行风险评估,尽管这一评价系统经过临床实践证明是可靠的,但是患者生理结构和血液流变性质的变化也是引起血栓形成乃至进一步导致血管栓塞的原因之一[2],本科室为了探究左心房生理结构即LAD、血液流变性质即MPV和FI是否具有评价非瓣膜性心房颤动患者发生脑梗死的危险性的能力,现对170例患者进行了临床观察和统计,结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2013年8月~2015年4月本院收治的非瓣膜性心房颤动合并脑梗死患者85例作为实验组,并选择收治的单纯心房颤动患者85例作为对照组,诊断标准来自于中华医学会神经科学会第四届全国脑血管病学术会议[3]。其中,男123例,女47例,平均年龄(67.2±10.4)岁,排除严重肝肾功能不全、急性感染、风湿性心脏病、血液系统疾病、肥厚性心肌病、急性左心衰竭、急性心肌梗死、曾发脑出血等患者。两组年龄、性别等基本情况对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 临床观察项目

记录所有入选患者入院时的年龄、性别、血压等基本资料并于入院2天内空腹抽取静脉血,进行血常规以及FI、FPG、TG、TC等血生化指标监测。对两组患者进行临床调差并依据CHA2DS2-vasc评价标准对其进行评分。

1.3 心脏指标观察

对入选的两组患者进行超声心动图检查,患者采平卧位或左侧卧位,探头置于胸骨左缘第三、四肋间,声束与长轴平行,观察并计算患者舒张末期的LAD和射血分数(EF)。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0软件进行数据分析,计量资料以“x±s”表示,采用t检验,计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基线临床资料

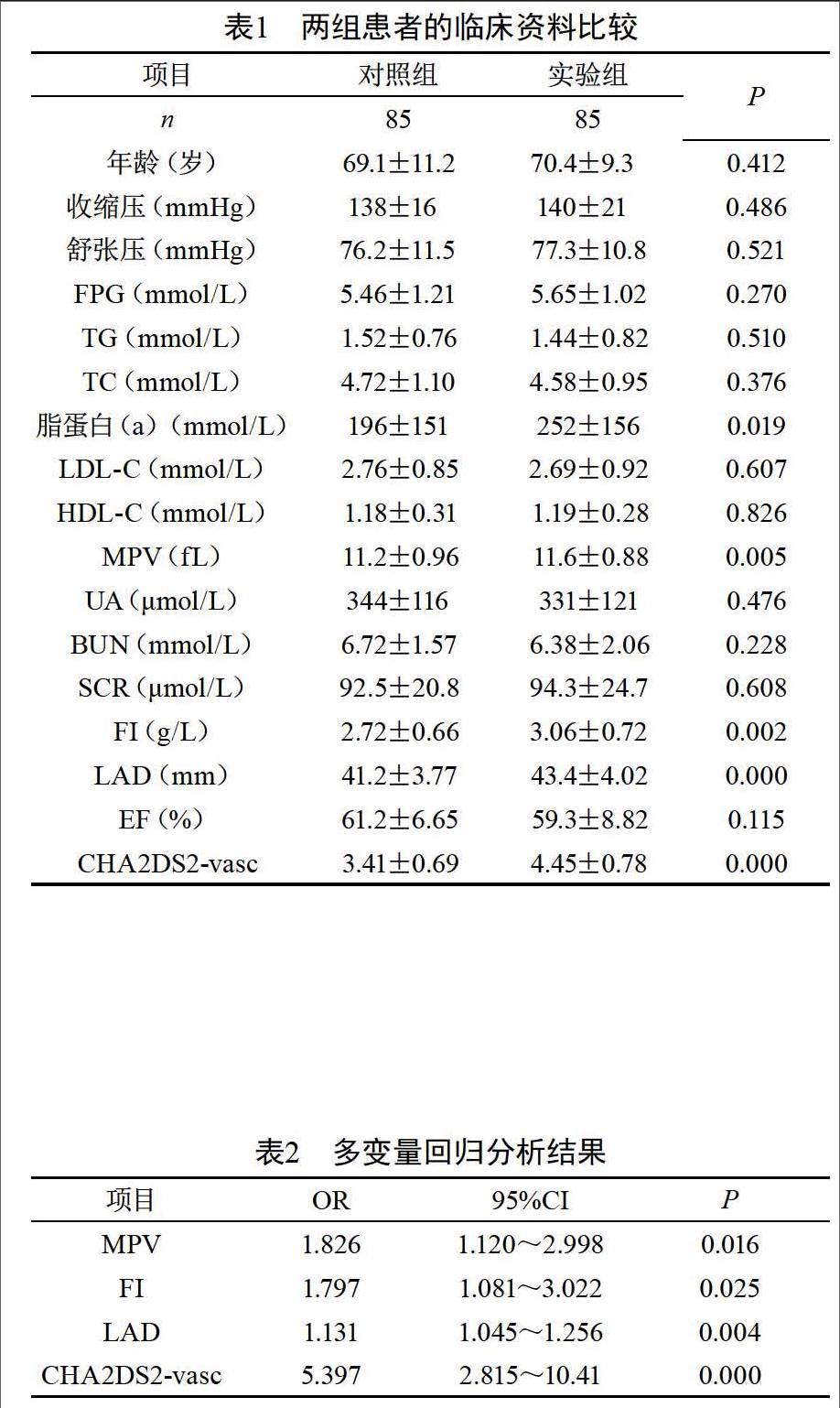

两组患者的临床资料基线特征及比较:脂蛋白(a)、MPV、FI、LAD和CHA2DS2-vasc,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 多变量回归分析

将2.1中统计出的脂蛋白(a)、MPV、FI、LAD和CHA2DS2-vasc进行logistic回归,发现这些参数中(CHA2DS2-vasc除外)MPV、FI和LAD能够作为独立危险因素预测非瓣膜性心房颤动患者发生脑梗死的危险性。见表2。

3 讨 论

心房颤动是临床上常见的心律失常类型,心房颤动患者常继发一系列临床症状,最常见的即脑卒中。有研究显示,心房颤动在老年人中的发病率为7.2%,然而随着我国人口老龄化程度的增加,心房颤动在老年人中发病的几率越来越高,心房颤动导致的脑卒中等血管栓塞疾病严重影响了我国老年人的身体健康和生活质量[4]。因此,寻找可靠的心房颤动患者发生栓塞风险的评估机制成为了临床研究人员的研究热点,在本次研究中我们发现,实验组患者与对照组患者在脂蛋白(a)、MPV、FI、LAD和CHA2DS2-vasc评分这几项指标的数据出现了显著的、具有统计学意义的差异。根据logistic回归结果,MPV、FI、LAD和CHA2DS2-vasc评分是心房颤动患者继发脑梗死的独立危险因素。

由于心房颤动患者的左心房常无规律颤动,因此在患者的左心房,尤其是左心耳处由于血流速度较慢的原因一般较易形成附壁血栓,同时左心房如果出现增大,更容易使得患者心房内血流速度变缓,导致血栓形成,进而发生脱落形成血管栓塞。因此患者的LAD越大,说明血栓越有可能形成,发生脑梗死的几率也更高。相关研究显示,MPV的增大往往伴随着心梗和脑梗死的发生。,MPV增大也意味着血小板功能的活化,而血小板在凝血机制中发挥着重要作用,血小板活化后的凝集和相关细胞因子的释放常导致血栓的形成。FI作为一种由肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质前体,能够在凝血酶作用下转变为纤维蛋白单体,继而交联形成纤维蛋白,纤维蛋白可以吸附在红细胞表面或者沉积在血管壁;同时FI还能够与血小板膜上的相关受体结合造成血小板的凝集,增强血液黏度,加速动脉粥样硬化过程和血栓的形成[5-7]。

脂蛋白(a)是一种低密度脂蛋白的类似蛋白,是由载脂蛋白A、B组合成的二聚体蛋白。研究显示虽然脂蛋白(a)在血栓和动脉粥样硬化的形成中起着一定的作用,但是脂蛋白(a)与脑梗死的发生不存在一致性关系[8-9]。本次研究中,虽然脂蛋白(a)在实验组和对照组间表现出了差异,然而在logistic回归分析中,脂蛋白(a)并不是心房颤动患者继发脑梗死的独立危险因素。

综上述,MPV、FI、LAD三项指标与心房颤动患者发生脑梗死的可能性密切相关,与CHA2DS2-vasc评分一样是心房颤动继发脑梗死的独立危险因素,这几项指标的检测对临床上心房颤动患者继发脑梗死的预防存在重要意义,应当受到临床医师的重视。

参考文献

[1] 李小鹰,丁文惠,华 琦,等.老年人心房颤动诊治中国专家建议(2011)[J].中国实用内科杂志,2012,(04):260-270.

[2] 宋笑凯,王文静,李淮玉,等.CHA2DS2-VASc评分法对非瓣膜病性心房纤颤患者继发脑梗死的风险评估作用[J].临床神经病学杂志,2013,(03):183-186.

[3] 吴长鸿.第四届全国脑血管病学术会议[J].中华医学信息导报,2006,(06):4.

[4] 曾静妮,李 华,连 珍,等.心房颤动患者医学应对方式特点及策略[J].心脑血管病防治,2013,(02):161-162,

[5] 林明宽,刘 浩,何喜民,等.左心房内径与心房颤动的关系[J].中国循证心血管医学杂志,2015,(03):414-415.

[6] 于有泽.血小板平均体积对脑梗塞患者诊断价值研究[J].现代诊断与治疗,2014,(08):1722-1723.

[7] 梁 晨,高社荣,梁晓安,等.同型半胱氨酸、超敏C-反应蛋白、纤维蛋白原与脑梗死严重程度及复发的相关性分析[J].中华脑血管病杂志(电子版),2013,(05):257-260.

[8] 宋胜斌,王营光,吴永刚,等.老年糖尿病性脑梗死患者血清脂蛋白(a)水平的变化[J].临床神经病学杂志,2011,(01):53-55.

[9] 王立园,卢恒聪,曹志恺,等.血清脂蛋白(a)浓度与无症状脑动脉硬化关系的经颅多普勒超声研究[J].中国现代药物应用,2013,(24):38-40.

本文编辑:徐 陌