20世纪80年代以来大学人文地理学课程改革研究

俞万源,吴镇宣

(嘉应学院 地理科学与旅游学院,广东 梅州 514015)

20世纪80年代以来大学人文地理学课程改革研究

俞万源,吴镇宣

(嘉应学院 地理科学与旅游学院,广东 梅州 514015)

在文献综述的基础上,回顾20世纪80年代以来我国大学人文地理学课程改革历程,梳理改革轨迹,总结改革内容,探索改革发展方向.我国大学人文地理学课程改革经历课程恢复,课程体系建设和精品课程建设3个阶段.人文地理学课程改革由课程体系向教学体系不断延伸,由课程资源向教学方法不断深入.目前,在完善教学内容体系,深化教学方法改革,加强实践教学,加快教材建设以及完善考核评价等方面取得成效.

人文地理学;课程改革;课程体系;教学体系

人文地理学是地理学的重要分支学科,是地理专业的核心课程.20世纪80年代,我国高校恢复了人文地理学在大学课程体系中的地位.伴随人文地理学复兴,中学地理教育改革态势,高校地理教育教学改革发展,人文地理学课程面临课程体系设置、教学内容与教学方法改革等问题,人文地理学课程改革成为高校地理课程改革研究的重要任务.回顾20世纪80年代以来我国大学人文地理学课程改革历程,系统梳理人文地理学课程改革轨迹,勾勒人文地理学课程改革全景图,有助于探索人文地理学课程改革发展方向.

1 课程改革历程

我国人文地理学走过了曲折的发展道路.近代,我国人文地理学自西方引进,沿袭了其人文地理学术的思想和模式.新中国成立后,受前苏联学术思想的影响,我国也否定人文地理学的学科地位,进入销声匿迹时期.1979年,地理学界重新评价了人文地理学的地位与作用,发出了“人文地理学复兴”的呼声,我国人文地理学得以恢复和发展.大学人文地理学课程改革伴随着人文地理学科的发展和人才培养需求的发展而不断深入,自20世纪80年代以来大致经历了3个阶段(见表1).

表1 我国大学人文地理学课程改革发展历程

1.1 1980—1995年:课程恢复阶段

1979年,李旭旦教授首倡“人文地理学复兴”[1-2],人文地理学思想开始得以解放,20世纪80年代人文地理学进入复兴阶段[1,3].1982年被列为国家“六五计划”重点发展学科,其二级学科的地位和作用也得到广泛认同[4].20世纪90年代,人文地理学开始蓬勃发展,各分支学科纷纷发展壮大.这一阶段课程改革贯穿于人文地理学复兴和学科发展之中,首要任务是实现人文地理学课程恢复.随着学科地位的重新确立,人文地理学重新走进了我国高等院校的地理课堂和课程体系[2]66.20世纪80年代中期人文地理学概论进入高等师范院校地理科学专业课程体系[5],20世纪80年代中后期,人文地理学课程在我国高等院校相继开设,各高校也陆续编写出版了教材[4]27,实现了人文地理学课程在高校课程体系的恢复与发展.

1.2 1996—2002年:课程体系建设阶段

为适应素质教育发展需要,1996年教育部教委提出了“高等教育面向21世纪教学内容和教学体系改革计划”,实施了“新世纪高等教育教学改革工程”,明确提出了新世纪高等教育教学改革工程的核心内容是课程建设[1,6].1996年教育部高等学校地理教学指导委员会确定了人文地理学的地理科学专业主干(核心)课程地位,教育部高校专业目录也明确了人文地理学作为地理专业主干课程的地位[3,7].高等师范院校首先进行课程改革,构建起以人文地理学、经济地理学为主干课,由世界地理、中国地理等区域地理及人口地理、城市地理、旅游地理等部门地理构成的人文地理学课程体系[2,5].经过20世纪90年代末高校专业课程调整,我国高校人文地理学课程设置格局基本形成,课程体系日趋完善,并确立了人文地理学课程群在地理专业课程体系中的地位[1]300,人文地理学成为人文地理学课程群的核心课程[1-2].在素质教育的推动下,人文地理学课程作为文史类、经济类和艺术类的基础课程,理工类选修课程在我国高校陆续开设.

1.3 2003年至今:精品课程建设阶段

为推动教育创新,提升教育教学质量和人才培养质量,2003年,教育部开始实施“高等学校教学质量与教学改革工程”,启动了高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作,开始了以课程资源建设和教学方法改革为核心,“五个一流”(师资队伍、教学内容、教学方法、教材、教学管理)为标志的精品课程建设[8-9].2011年7月,教育部、财政部《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(教高[2011]6号)和教育部《关于国家精品开放课程建设的实施意见》(教高[2011]8号)的出台,启动了国家精品开放课程(精品视频公开课和精品资源共享课)建设工作[9]18,把精品课程建设升级为精品资源共享课建设[9-10].伴随着精品课程建设发展,人文地理学课程也进入了以课程资源建设和教学方法改革为核心的精品课程建设阶段,并由精品课程向精品资源共享课程发展,形成了多类型、多层次的精品课程体系,实现了课程建设由课程体系向教学体系的不断延伸,由课程资源向教学方法的不断深入.

2 课程体系改革

人文地理学在高校课程体系中占有十分重要的地位,对于人才培养具有重要意义.在人文地理学课程改革中,其课程体系随着地理学科功能发展和人才培养目标的转变而不断完善[11-12].

2.1 课程性质与地位

人文地理学是地理学的重要分支学科[13-14],是国内外高等教育的重点学科[15].人文地理学复兴以后,课程地位逐渐得到确立,其与自然地理学、经济地理学、地理信息学和环境学并列为高师地理专业五大主干课程[3]107.1996年国家教育部高等学校地理教学指导委员会确定人文地理学、现代自然地理学、经济地理学、地图学与地理信息系统、区域分析与区域地理等5门课程为面向21世纪地理科学专业人才培养的主干(核心)课程[7]29.围绕“宽基础、强专业、重实践”[12-13]的人才培养目标,按照基础课、专业课、选修课3个层次[3]110,人文地理学课程分为地理科学专业课、地理学基础课和人文社会学选修课[14,16],最终确立了适应研究生教育、高等师范教育和普通本科教育等不同类型层次的人文地理学课程性质与地位.

2.2 课程群与课程体系

人文地理学具有知识体系的驳杂性、研究内容的综合性及研究方法的多样性等特点[17-18].构建多层次的课程体系,完善课程群是人文地理学课程改革研究的重要内容[7,15].

人文地理学是研究地球表面人文现象的时空分布及其发展规律的学科,人地关系理论、文化理论和可持续发展理论是基本理论和核心内容[16,19].随着研究内容不断深入和研究领域不断扩展[20-21],部门人文地理学也不断丰富和发展,课程群日益丰富、完善,形成多样化的大学人文地理学课程体系[1,2,15,9,22].

3 教学体系改革

课程教学体系是人才培养的路径和保障,课程教学改革的核心目标在于学生能力与素质的提高和创新型人才的培养.在素质教育和创新教育发展的背景下,人文地理学课程教学面临“重要素轻体系”、“重识记轻创新”和“重内容轻方法”等问题[23],教学体系改革集中于教学内容、教学方法、实践教学、教材建设和考核评价[14,24-26],并不断朝精品课程建设的目标和方向发展[13]158.

3.1 教学内容改革

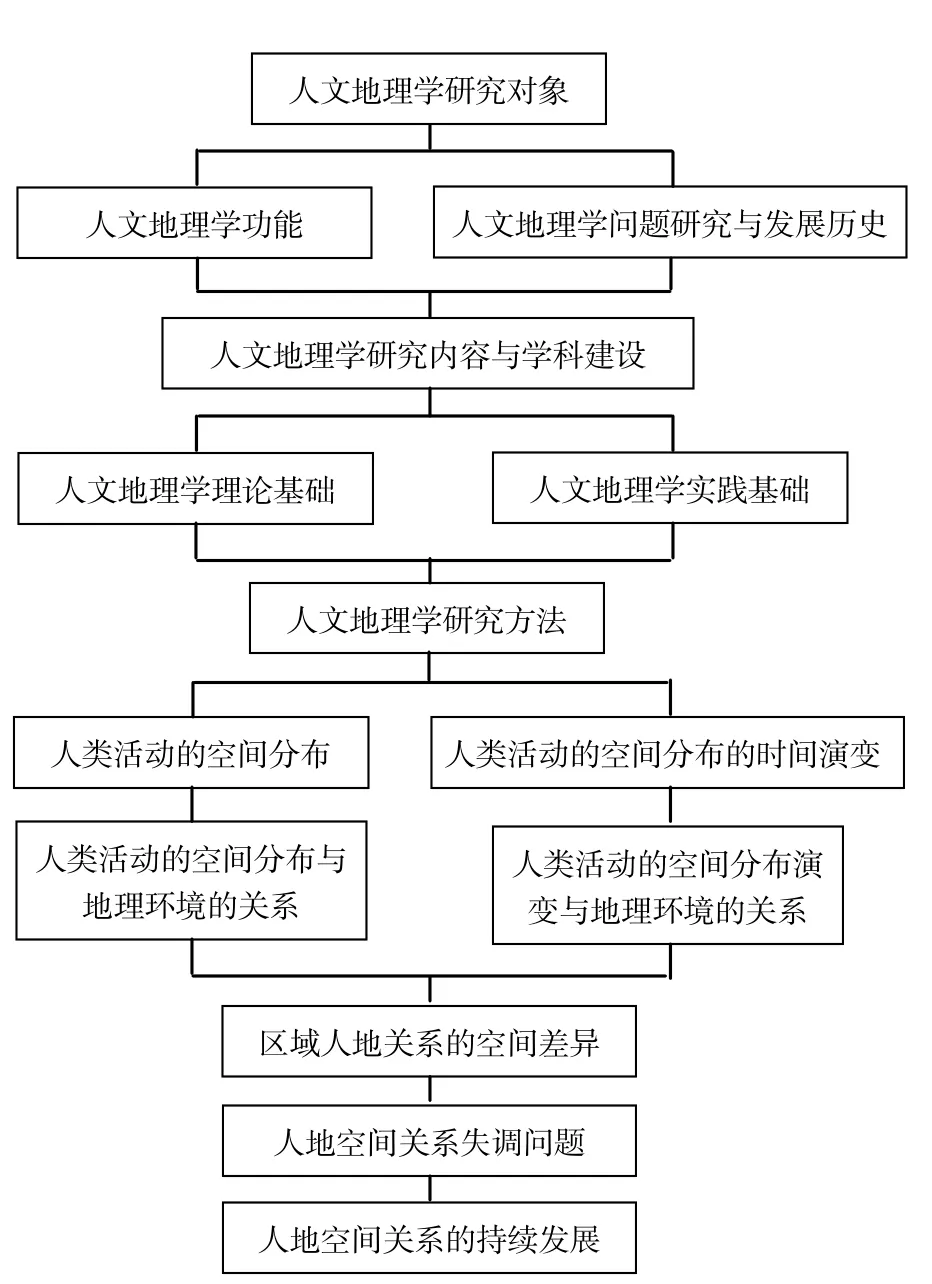

教学内容是教学体系的基础.解放以后形成的重“地”轻“人”,重“经济”轻“人文”[4]30的观念阻碍了我国人文地理学理论体系和内容体系的构建.20世纪80年代以来,在素质教育和创新教育的背景下,人才培养需求[14]74以及全球 PRED问题背景下的重大课题挑战[19]329深刻影响人文地理学教学内容改革.人文地理学学科体系复杂,分支学科众多,各学科相互交叉,构成了人文地理综合体[16]49.在人文地理学课程群的基础上,根据课程模块化知识结构,以人地关系为主线,以可持续发展为核心,增强教学内容的系统性和理论性,创新“总论—分论”通识的教学内容体系[14-15,18,27],加强与自然地理的融合,打破传统,与时俱进,优化理论教学内容,加大实践教学内容[7,14-15,18,27-28],逐渐构建起完善的人文地理学教学内容体系[16,19,28](见图1).

国1 人文地理学内容体系

3.2 教学方法改革

教学方法是实现教学目标的有效手段,是课程教学体系改革的重点.人文地理学具有人文事象复杂性和人地互动与社会经济复杂性的特点,自然地理研究的“越来越专”与人文地理研究的“越来越泛”2种极分化以及研究方法多样性的不足[29]给人文地理学课程教学改革带来较大的挑战.我国人文地理学课程教学存在的“以课堂为中心、以教师为中心、以教材为中心”[30]和“重必修轻选修、重理论轻方法、重课堂轻实践”[5]89的教学方法不利于实用型和创新型人才的培养,实现人文地理学课程教学目标必须深化课程教学方法改革.注重创新教学思维,强调学科方法论[26-27,31],构建“教师主导、学生主体”的“引导—学习”的开放教学模式和互动导学模式[14,16,32],探索自主学习、启发式教学、研究性教学、互动教学、多媒体网络教学及案例与实践教学等多样化教学方法[3,5,14,16,26,32-33],强化学习能力和创新能力的培养[27,34],不断深化人文地理学课程教学方法改革.

3.3 实践教学改革

实践教学是实施素质教育,培养学生综合素质和实践能力的有效途径[35].相对理论教学,其更能体现素质教育的本质.实践教学又是人文地理教学不可或缺的重要环节.相对于自然地理,人文地理实践教学尤为薄弱[2]69.加强人文地理学实践教学对提高学生综合素质和创新能力具有重要意义[2,5,7,14-15,18,27-28,36].

完善体现人文地理学课程特色的实践教学体系设计,构建符合人才培养目标的实践教学模式是人文地理学教学体系改革的一个重要任务.制定实践教学培养方案,完善实践教学环节设计,丰富实践教学内容安排[37-39].采取教学实验与集中实习相结合,课程论文与课外调查相结合,短途实习与综合实习相结合,课外科技活动与毕业论文相结合[14,37,38]的实践教学形式.构建由课堂探究、考察实习和社会调查三大模块组成[40],由实践形式多元化、实践基地多元化、实践教学师资队伍多元化和实践教学考核多元化[14,37-38]构成的多元化实践教学体系,不断加强人文地理学课程实践教学.

3.4 教材建设

教材是重要的课程资源,是课程教学组织和安排的主要依据,是课程教学的核心要素之一.20世纪80年代以来,我国人文地理学教材建设取得了重大成果,先后出版了多版本各具特色的人文地理学教材和人文地理乡土教材,对人文地理课程教学起到了极大促进作用[2,27].2000年7月出版的《人文地理学》[41]是我国人文地理学教材建设的一个重要里程碑.2006年5月出版的《人文地理学》[42]使我国人文地理学教材建设又迈上了一个新台阶.

人文地理学的研究对象是人文现象的时空分布规律,不仅研究对象错综复杂,而且与社会经济发展联系密切,具有较强的时效性[16,19,28].因此,教材内容的理论性、系统性和时效性是人文地理学教材建设的重要评价指标.以人地关系为核心,注重人地关系理论、文化理论、可持续发展理论三大基本理论和学科前沿发展动态[43],注重学生空间意识和全球视野的培养,注重教材内容革新与最新研究成果的有机结合,不断加快人文地理学课程教材建设.

3.5 考核评价改革

基于应用型人才培养的学习效果形式化,评价主题单一化,考核标准片面化[36]163的考核形式不利于创新人才培养.以学生发展为本,重视人文地理思维过程的培养[26]104.注重素质教育和情感态度与价值观的培养,完善教学互动反馈机制[34]119.注重学习管理与课程考核评价[14]76,加强对学生理解知识和应用知识考核,鼓励学生对基础理论知识融会贯通和综合应用.探索包括闭卷、开卷、笔试、口试、课程论文、读书报告、调查报告、案例分析以及文献综述等多样化课程考核形式[25]88.构建包括认识态度、实习过程以及总结过程的评价指标体系[36]164,加强实践教学评价[38],建立科学的考核机制,不断完善人文地理学的课程考核评价.

4 结语

总体上,人文地理学课程改革研究在主体上局限于高校阵地,科研系统的研究涉及较少;在对象上集中于课程体系和教学体系的研究,对教学方法和实践教学给予足够的重视,而对教学内容的研究仍显不足,没有充分利用学科前沿研究成果成为促进课程改革的有效课程资源;在方法上注重框架体系的构建和模式方法的总结,对课程改革的理论提升及模式创新相对薄弱.围绕学科发展方向和人才培养目标不断深化课程改革是人文地理学学科发展的时代要求.

(1)面向国家未来的战略需求是人文地理学研究的基本方向.人文地理学作为一门应用性很强的社会科学,具有显著的社会性和时代性.DRED发展问题是人地关系研究的核心.深化人地关系理论及研究方法,加强人地系统调控机理及应用研究,加强人地关系地域系统演进过程中的全球变化及区域响应研究,是深化人文地理学课程改革的方向.

(2)人文地理学的边缘性与综合性决定了人文地理学的融合发展方向.强调学科交叉融合,注重多元化发展,加强人文地理学学科理论和方法创新,是深化人文地理学课程改革的另一个方向.

(3)21世纪是信息时代、网络时代.随着多媒体与互联网的发展,学习模式和学习方法发生了根本性的变化,课程网络化将成为教育多样化的重要组成部分,对课程改革提出了新的命题和挑战.因此,适应网络时代开放教育发展新浪潮,建设网络课程成为人文地理学课程改革的重要方向.

参考文献:

[1]赵春雨,陆林.高等师范院校人文地理学课程体系改革研究[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2002,25(3):300-303

[2]陆林,凌善金,王莉.试论高校地理专业人文地理学的教学改革[J].人文地理,2003,18(5):65-69

[3]汤茂林,沙润,石高俊.我国高师人文地理学课程体系改革设想[J].世界地理研究,2000,9(3):107-120

[4]张小林,石诗源,王亚华.改革开放以来中国人文地理学发展的回顾与展望[J].云南师范大学学报:哲学社会科学版,2009,41(1):26-34

[5]袁天凤,李宏芸.高师人文地理教学改革探讨[J].内江师范学院学报,2008,23(2):88-91

[6]杨载田,邱国锋.新世纪高师人文地理学课程建设新思维[J].嘉应大学学报:自然科学版,2001,19(3):91-94

[7]刘继生,丁四保.面向21世纪优化人文地理的课程体系和教学内容[J].高等理科教育,2000(6):28-32

[8]许坦,石长征.精品课程发展现状综述[J].中国电化教育,2007(5):53-56

[9]董洪日.精品课程建设的现状、问题及走向——兼谈精品资源共享课建设[J].齐鲁师范学院学报,2012,27(6):17-22

[10]何明昌.基于学习者创新能力培养的精品资源共享课程建设:途径与原则[J].创新与创业教育,2014,5(5):7-10

[11]杨胜天,张晶香,朱良,等.北京师范大学地理学课程体系的百年嬗变研究[J].高等理科教育,2010(5):121-125

[12]蔡运龙.地理学人才结构与课程体系[J].中国大学教育,2007(9):19-20,28

[13]刘云刚.21世纪高校人文地理学教学改革与实践——中山大学的探索[J].人文地理,2012,27(2):156-160

[14]李孝坤,尹珂,陈建国,等.高等师范院校人文地理课程教学内容与方法改革探讨[J].教育教学研究,2012(3):74-77

[15]郑耀星.人文地理学课程建设与高校跨世纪教学改革[J].人文地理,2000,15(5):54-57

[16]赵媛,嵇昊威,陆丽云.“人文地理学”课程网络化建设思路与体系结构[J].中国大学教育,2012(2):49-51

[17]袁书琪,王晓文,彭俊芳,等.再谈精品课程的功能与持续建设——以人文地理学课程为例[J].中国大学教育,2009(2):48-50

[18]陈孝杨.人文地理学的课程知识体系与教学定位——以资源环境与城乡规划管理为例[J].滁州学院学报,2010,12(1): 115-117

[19]郑耀星.高校人文地理学课程改革与建设研究[J].辽宁师范大学学报:自然科学版,2000,23(3):328-330

[20]顾朝林.转型中的中国人文地理学[J].地理学报,2009(10):1175-1183

[21]方创琳.面向国家未来的中国人文地理学研究方向的思考[J].人文地理,2011(4):1-6

[22]刘杰.新建本科院校课程建设研究——以人文地理学为例[J].中国成人教育,2013(23):151-153

[23]高军波.人文地理学专业课程教学体系重构[J].实验室科学,2011,14(2):29-34

[24]高素芳.基于创新教育的高校人文地理学教学改革探索与实践[J].兵团教育学院学报,2012,22(6):63-65

[25]邱国锋.论人文地理学课程建设与教学改革[J].嘉应学院学报:哲学社会科学,2008,26(5):85-88

[26]冯年华.人文地理教学改革与创新教育[J].南京晓庄学院学报,2001,17(4):102-106

[27]蒋梅鑫,舒晓波,曾峰海,等.高师地理课程改革研究[J].海南师范学院学报,2002,15(3/4):162-165

[28]王富喜,孙峰华,隋干城.21世纪人文地理学教材内容体系革新研究[J].山东教育学院学报,2003(4):1-3

[29]汤茂林.我国人文地理学研究方法多样化问题[J].地理研究,2009,28(4):861-882

[30]尹珂,李孝坤.高校人文地理教学方法改革初探[J].科教文汇,2011(1):50-52

[31]周尚意,朱华晟.人文地理学本科教学创新体系的构建与实践[J].中国大学教育,2008(11):55-59

[32]刘燕.高校人文地理教学方法改革的探究[J].教育教学论坛,2015(8):134-135

[33]吴攀升.关于大学人文地理课程研究性教学的探索实践[J].忻州师范学院报,2012,28(5):83-86

[34]米文宝,朱志玲.人文地理学课程体系改革和学生创新能力培养的研究与实践[J].高等理科教育,2007(4):118-121

[35]张理华,周葆华.人文地理学实践课程教学改革初论[J].安庆师范学院学报:社会科学版,2010(29):26-29

[36]张海鹰.人文地理野外实践教学成绩动态评价的研究[J].黑龙江高教研究,2012(7):163-165

[37]李孝坤,冯维波,翁才银,等.人文地理实践教学体系构建与实现路径探讨[J].教育与教学研究,2011,25(4):83-86,93

[38]马玉香,高素芳,王玲.基于创新人才培养模式的的高校人文地理课程群实践教学体系构建研究[J].兵团教育学院学报,2013,23(3):62-64

[39]万年庆,苏华,王义民.对精品课程实习教学的研究——以地理科学《人文地理学》课程为例[J].实验室科学,2009(4):29-31

[40]王国梁.高校人文地理学探究式教学模式实践[J].中国大学教育,2010(7):51-54

[41]王恩涌,赵荣,张小林,等.人文地理学[M].北京:高等教育出版社,2000:7

[42]赵荣,王恩涌,张小林,等.人文地理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2006:5

[43]顾朝林.人文地理学导论[M].北京:科学出版社,2012:9

Study on the curriculum reform of human geography in Chinese universities since the 80s in the 20thcentury

YU Wan-yuan,WU Zhen-xuan

(School of Geographical Science and Tourism,Jiaying University,Meizhou 514015,China)

On the basis of literature review,the ims at exploring the development direction through reviewing the process in Chinese universities since the 80s in the 20thcentury,sorting out the path and summarizing the contents of curriculum reform in human geography.The curriculum reform of human geography in China has experienced three stages,courses restoration,curriculum systems construction and excellent courses construction.It extend continuously from the diversified curriculum systems with established nature and status to teaching systems and penetrate from the curriculum resources to the teaching methods.The teaching system reform of human geography has got great results in improving the teaching content system,deepening the reform of teaching methods,strengthening the practice of teaching,speeding up the construction of teaching material and perfecting the effective evaluation,etc.Around the goal of subject development direction and the talents training,deepening curriculum reform is the requirement to adapt epoch for human geography.

human geography;curriculum reform;curriculum system;teaching system

K901∶G642.0

A

10.3969/j.issn.1007-9831.2016.10.029

1007-9831(2016)10-0099-06

2016-07-09

广东省教育厅省级质量工程精品课程建设项目(粤教高函[2015]69号);嘉应学院高等教育“创新强校工程”南粤重点学科提升计划项目(嘉院科[2015]6号)

俞万源(1972-),男,广东平远人,教授,硕士,主要从事人文地理与区域开发方面的研究.E-mail:yuyuwanyuan@163.com