《中庸》考辨

黄效

(华中师范大学文学院,湖北 武汉 430079)

《中庸》考辨

黄效

(华中师范大学文学院,湖北 武汉 430079)

《中庸》历来是一篇充满争议的文献,其作者和成书问题非常复杂。由于特殊的历史形态,它不能算是一篇成于一人一时之手的文献。它是儒家学派思想累积而成的,只不过是大部分经子思之手而已。所以它只能算是一篇历经了几代人、成于一个学派的文献,且其中还包含着被秦汉人篡改的成分。正是如此,《中庸》的文本也体现出先秦文献的四个基本特性:作者的集体性;成书的历时性;文献的学派性及传播的篡改性。

《中庸》;作者;成书年代;文献传播;文献特性

关于《中庸》的成书及其作者问题,自从宋代开始,聚讼千年,莫衷一是。其争论的主要焦点为《中庸》的作者、篇数、章数、成书时代、行文特点等问题。近来由于地下文献的发掘,特别是《郭店简》和《上博简》中出现了大量被认为和子思相关的著作,于是关于《中庸》问题的争论再次被点燃,一些学者,如郭沂[1]423-442、梁涛[2]261-286等人纷纷对此发表看法,其中不乏创见。但是也引来不少的批评,如杨少涵[3]381-430等人就不认同梁涛等人的看法。因此,关于《中庸》篇的作者及成书时代等问题,似远未达到曲终奏雅的地步,还有待进一步澄清。

一、《中庸》问题的历史回顾

宋代之前,大多数人认为《中庸》是出自子思之手。司马迁在《史记·孔子世家》中记载:“子思作《中庸》。”[4]331这是关于《中庸》作者问题的最早论述,且并未言及具体的篇数。而在《汉书·艺文志·礼》中有关《中庸》的记载为:“《中庸说》二篇。”[5]212这里虽然只有简单的五个字,但却引出了一个非常重要的问题,即这里的《中庸说》和《礼记·中庸》篇的关系问题。这两者是否为同一篇文献,是否都出自子思之手,《汉志》里并没有明确提及。

围绕着这个问题,历史上主要存在着以下几种说法。第一种是以唐代的颜师古为代表。其主要看法是:“今《礼记》有《中庸》一篇,亦非本礼经,盖此之流。”[5]212言下之意,无论《礼记·中庸》篇或《中庸说》二篇,都非古礼经的《中庸》,有异于今传本的古本《中庸》的存在,今传本的《中庸》与《汉志》中的《中庸说》都是与其相关的文献而已。

第二种说法是以宋周寿昌为代表,认为:“今《中庸》原在《礼记》中,自宋仁宗以是篇赐新及第王尧臣,高宗复御书《中庸》,遂以专书颁行学宫,程朱大儒,详加注订,至今学者遵之。”[6]47意思即是,《礼记·中庸》单行,自宋开始。但据《隋志》中记载:“《中庸义疏》一卷,梁武帝撰。……《礼记中庸传》二卷,宋散骑常侍戴颙撰。”[7]74-75可见《中庸》单行,并非自宋始。张舜徽据《汉志》中所记载的《中庸说》认为:“重视《中庸》而表章之,初不自宋儒始。”[5]212言下之意,在《汉志》之前,《中庸》已出现单行本,故其认为《中庸说》与《中庸》是“讲说其义”的关系。《礼记·中庸》何时单行,这个问题非常重要。如果汉时《礼记·中庸》尚未单行,那么《中庸说》非《礼记·中庸》,亦非其解说,而是作为独立著作《中庸》的“说”。但是参照今天郭店等地的出土文献来看,篇章单行,似乎在当时为常态,如上博简中出现了应不属于同一书的《孔子诗论》篇、《性情篇》篇等。故《礼记·中庸》单行,在当时应该是很自然的事情。

第三种说法是以王鸣盛、姚振宗为代表。王鸣盛在《蛾术编·说録》中认为:“《汉志》《中庸说》二篇与上《记》百三十一篇各为一条,则今之《中庸》乃百三十一篇之一,而《中庸说》二篇其解诂也。”[8]27两者之间乃解诂关系。姚振宗则与其相似,对颜氏的观点持明确的反对意见:“颜《注》殆以《礼记》之外别有此《中庸》之书,不知此乃说《中庸》之书也。”[6]47言下之意是,今传本《中庸》与《中庸说》乃经与说的关系,别无另外与今传本内容大异的《中庸》存在。近人顾实也得出了一个相似的观点:“以《志》既有《明堂阴阳》又有《明堂阴阳说》为例。则此非今存戴《记》中之《中庸》明也。”[9]49其言下之意也是《中庸》与《中庸说》虽不同,但却是“经说”的关系。今人李零在《兰台万卷——读<汉书·艺文志>》也认同此说:“《中庸说》,今《礼记》有《中庸》,此其说。”[10]35可见,他们都认为除今传本《中庸》之外,没有另一与之大异的古本《中庸》存在,《中庸说》与《中庸》只不过是“解诂”或“经说”的关系。

那么,是否在今传本《中庸》之外,有另一《中庸》版本存在呢?颜师古等显然还认为有一另属古经的《中庸》存在。今人郭沂认为古本《中庸》部分存在于今本《中庸》之中,言下之意是古本《中庸》与今本《中庸》不是同一文献。[1]423-442而考《礼记》的成书,则颇为复杂,其自是删取各家的集成之作。《汉志》载:“《记》百三十一篇。(注云:七十子后学者所记也。)”[5]210张舜徽在其《汉书艺文志通释》一书中认为,今本《礼记》有取诸《明堂阴阳》《大戴礼记》《乐记》《孔子三朝记》《仪礼》等篇章。[5]210那么今传本《中庸》是否也是汉人的杂糅之作呢?毕竟据沈约所言,子思所遗著作,于《礼记》中仅存四篇,与《汉志》所载《子思》二十三篇相去甚远。而《白虎通》称今传本《中庸》为《礼中庸记》,不为《中庸》,虽说古书称谓没有统一规范,但《礼中庸记》与《中庸》则有明显区别。《礼中庸记》的指向非常明确,即是指《礼记》中的《中庸》;而《中庸》则泛指,其在当时可以指向今传本《礼中·庸记》,似也可以指向作为子思全部著作的《中庸》和古本《中庸》(假如存在的话)。故,这里的《中庸说》与今传本《中庸》是否同一文献或是“经说”关系,还得看当时的“中庸”一词的具体指向。如果《中庸说》中的“中庸”是指向子思的全部著作或古本《中庸》,则《中庸说》与今传本《中庸》当大异;如果不是,则它们之间至少是“经说”的关系。但考察《汉书·艺文志·诸子略·儒家》中对子思的全部著作称为“《子思》”,不称“《中庸》”。一书之中,对同一文献似无二称之可能,故其不可能指向作为子思全部著作的“《中庸》”。而至于是否可能指向古本的《中庸》,于今文献不传,无从可考。

这个问题又很容易牵扯到《中庸》的作者问题。如果《中庸》和《中庸说》为同一文献,别无它本,那么其极有可能如《史记》中记载,乃出自子思之手。如果两者为不同文献,那么问题就来了,到底有多少个版本的《中庸》?颜师古显然认为还有一个礼古经的《中庸》存在。那么子思所作的《中庸》又是哪个版本的《中庸》呢?其是否就是《礼记》中的《中庸》?《中庸说》又是何物?

关于子思所作的《中庸》是否为《礼记》中《中庸》的问题,郑玄在《三礼目录》中认为:“名曰《中庸》者,以其记中和之为用也。庸,用也。孔子之孙子思伋作之,以昭明圣祖之德也。”[8]27明确认为《礼记》中的《中庸》为子思所作。南朝沈约对此也曾有过论述:“《中庸》《表记》《坊记》《缁衣》,皆取《子思子》”[5]257(《隋书·音乐志》),也间接认为今传本《中庸》乃子思所作,但其说法也存在较大的疑问。《汉书·艺文志》著录:“《子思》二十三篇。(注云:名伋,孔子孙,为鲁缪公师。)”[5]257但是《汉志》所称的,只是《子思》,并非沈约所称的《子思子》。后世的《子思子》是否即是前面的《子思》,《子思》与司马氏所称的子思作《中庸》之间是什么关系,都是个问题。《孔丛子》中谓子思作“《中庸》四十九篇”;李翱在《复性书》中说:“子思,…述《中庸》四十七篇。”晁说之、郑樵皆主四十七篇。[11]260-261而明王应麟则在《二十五史补编·汉艺文志考证》说:“孔子之孙,子思伋作《中庸》,程氏曰,《中庸》之书是孔门传授,成于子思,传于孟子。《白虎通》谓之《礼中庸记》,《孔丛子》云:子思年十六撰《中庸》之书四十九篇。东莱吕氏曰:‘未冠既非著书之时,而《中庸》亦不有四十九篇也。此盖战国流传之妄。'”[7]74-75而《汉志》所录《子思》仅二十三篇,《隋志》所录《子思子》仅“七卷”。故在名称上有“中庸”、“礼中庸记”、“子思”、“子思子”之说,而在篇数上有“一篇”、“二十三篇”、“四十七篇”、“四十九篇”之说。关于这个问题后人不乏论述,窃以为由“中庸”、“子思”、“子思子”之间的名称变化反映了后世的学术思潮的变化。至于其内容有无变化,除了知道有不少篇章遗失外,余则皆无从考证。但显然,《礼记》中的《中庸》与司马迁所称的子思所著的《中庸》不是同一的关系,而是其中的一部分。

关于今传本《中庸》是否为子思所作的问题,在沈约之后,陆德明、李翱、朱熹等人相继认为,今传本《中庸》即子思所作。但是,自从欧阳修开始,便不断有人怀疑今传本《中庸》非子思所作。欧阳修在《进士策问》中便质疑《中庸》“虚言高论”;陈善亦认为其参入“汉儒杂记”;王柏亦质疑《中庸》部分引孔子语“似非孔子之言”[11]262;俞樾认为其乃“孔子之徒为之”,日籍武内义雄、近人蒋伯潜、冯友兰对此认同;袁枚则认为其出自汉儒之手;[3]384崔东壁认为“《中庸》不但非一篇也,亦不似出于一手者”[12]398-399;钱穆认为《中庸》染有老庄习气,所以晚出;而徐复观等人则反对钱说。[3]394劳思光在其《新编中国哲学史》中认为:“其用字造语,无一处可证其早于战国末期者;另一面可证其为晚出者则甚多。”[13]45可见关于《中庸》作者及成书问题的争论异常热闹。正是如此,近人杨少涵在《中庸哲学研究》中甚至认为从文献学角度去研究《中庸》的作者及成书问题已进入死胡同了,要从哲学概念的发展史角度去考证,其得出的观点是,今传本《中庸》至少部分是子思所作。[3]381-430但观其对《中庸》问题的论述则似乎连今传本《中庸》与《汉志》所载《中庸说》是否同一篇的问题都未曾关注到。

二、今传本《中庸》的文本特点及其争议

(一)《中庸》的体裁及引文特点

关于《中庸》的文本特点,学者们多有分析。其中最主要的是上下篇说,其分界点就在文中第二十一章(按:下文涉及《大学》《中庸》《论语》《孟子》部分,俱参照朱熹的《四书章句集注》),宋王柏首开其端:

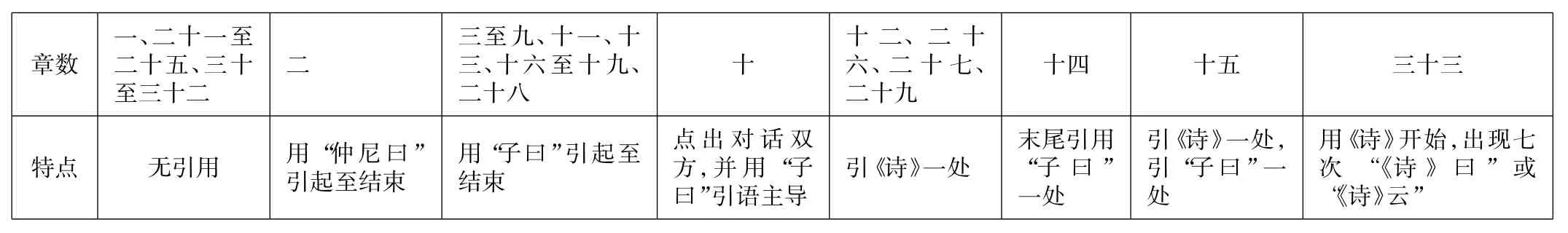

《中庸》者,子思所著之书,……愚滞之见,常觉其文势时有断续,语脉时有交互。一日偶见《西汉艺文志》有曰:《中庸说》二篇。……惕然有感,然后知班固时尚见其处为二也。合而乱之,有出于小戴氏之手乎?[3]392-393

可见其“二篇”说主要依据《汉志》所录的《中庸说》二篇。今人梁涛,认同其两篇说。然冯友兰则颇为反对其说法:“以《中庸》之后段,分为一篇,名之曰‘诚明',殊无根据。”[14]210-211但冯友兰也把《中庸》分为两部分,一部分出自子思、一部分出自孟学。其余如日籍武内义雄,认为是子思及子思后学所作;徐复观大致认同武氏意见,但认为《中庸》至少在孟子之前。[2]266郭沂则把“子曰”部分全归为孔子所作、门人所记:“子曰”以外则归为子思所作,其甚至还自己动手,把《中庸》按照自己的意思重新组合了一番。[1]423-456但事实是否如此呢?我们还是要从文本的具体分析出发。先看文中各章的体裁分析(见表1):

表1 摇《中庸》文体特点表

详细分析表1,我们不难发现,其体裁无非三种形式:无引用、引用“子曰”、引用《诗》。而《中庸》行文,也无非三种形式:纯用以上一种形式,杂用以上两种形式,杂用以上三种形式。虽然如此,就整体而论,全文都没有过多地跳出这几种形式,则不能不说文风存在一致的地方。特别是,像《大学》、甚至是对话体的《论语》都有对《书》的引用,而考察沈约所称的存在于《礼记》中其它三篇《子思子》佚文的引文特点我们不难发现,其它三篇《表记》《坊记》《缁衣》除引“子曰”和“《诗》曰”之外,还大量引了《书》《易》等著作,这就反过来说明了《中庸》一文引文的特殊性。

马银琴在其《子思及其<诗学>思想寻迹》中认为,从《中庸》引《诗》的浑融度及其逐渐内转的思想历程来看,《中庸》属于子思后期的作品。[15]12-21但是其显然没有注意到以下几点现象:第一,现存本《中庸》风格复杂,就像上文论述,存在几种形式,以致有人把它分为上下两篇,即其文风似欠老练;朱熹认为《中庸》自第二章以下十章“文虽不属,而意实相承也”,虽巧为穿凿,但其应也注意到了这些篇章文意的转承显然远未达到浑融的程度。如果像马氏一样认为其是子思晚年所作的某一篇章,晚年应该是文章老练的时候,但《中庸》缘何会是如此呢?第二,马氏认为,子思一开始需要借助“子曰”与“诗云”来提升自己的权威性,故那些全篇大部是如此结构的《表记》《坊记》等是前期作品,而《中庸》后半部分已开始脱离此种形式。但是,目前学界对后半部分的作者是否为子思还存在较大的争议。有人认为借助权威开始是为了成名。这点在子思那里似乎动机并不太强,因为其本为圣人之后,其先引其祖之言,再来发挥自己观点来显示自己的卓识似乎才应该是初学者应该做的,而不是全部照搬前人之说,如果全部照搬前人之说,那么其又如何成名呢?不过是一个记录者而已。故其大量借助前人之说,可能恰恰是出现在其自己之道不断受到质疑之后,为了使大家相信或为了更好地推销自己的见解,才需大量借重。第三,马氏所引的子思著作中引《诗》不浑融部分,其原因也有待考明。因为据出土《缁衣》和现传本《缁衣》的研究情况而言,研究者质疑现传本《缁衣》存在大量错简现象,其中就包括有引《诗》位置、有无今传本引《诗》等问题,焉知其作为证据的部分不是乱简造成呢?第四,其认为《中庸》和《五行》都是子思内转思想的代表。但是详细对比两者我们不难发现,《中庸》的思想倾向比《五行》要复杂得多,《五行》是完全内转,但《中庸》则明显有内有外,就像其文中所说“成己,仁也;成物,知也。性之德也,合内外之道也,故时措之宜也。”不仅如此,《中庸》所主张的“三达德”乃“智、仁、勇”,《五行》中的五行乃“仁义礼智圣”,连“勇”的影子都没有,如果《中庸》与《五行》为同一时期的作品,对德行种类的认识如何会差距这般大呢?故,笔者认为,马氏的研究虽然发人深省,也有不少值得商榷的地方。

那么回到关于《中庸》的成书时代的问题,《孔丛子》中宣称:“子思年十六撰《中庸》之书四十九篇。”[8]27这个说法就像前文所述,遭到了许多人的质疑。但依据人的学习的一般规律而言,人所掌握和熟练的知识领域总是遵循由少到多,由生到熟的规律。《中庸》的引文特点,只引了《诗》而其它的《书》等文献都没有看到,让人怀疑作者当时的知识程度。而《诗》,往往是孔门的入门之学:

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣。”(《论语·八佾》)

子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。”(《论语·泰伯》)

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。”(《论语·季氏》)

按照上述《论语》中这三段话,《诗》都是排在《礼》前面。这是否印证了《中庸》的作者刚刚学《诗》不久,而对《书》和《易》还不甚熟悉呢?这不得而知,但至少说明,假如是子思所作的《中庸》,则极有可能是子思早年、甚至是青少年时期的作品。笔者认为,子思的著作一开始被称为《中庸》而不是《子思》或《子思子》,一是可能由于《中庸》的影响力,二是可能因为其早出。其一开始就是称为《中庸》,只不过后来把子思其它作品及其后学著作录入,方才称作《子思》或《子思子》,清郭嵩焘在《四书笺义纂要序》中就有过这种怀疑。

(二)“中庸”的含义及首章的作者问题

接着我们再来分章看看《中庸》的用词特点。《中庸》的第一章完全没有提及“中庸”而只有“中和”。朱熹在《四书章句集注》中注解“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和”句中的“中”及“和”时说:“喜、怒、哀、乐,情也。其未发,则性也,故谓之中。发皆中节,情之正也,无所乖戾,故谓之和。”[16]18而《中庸》的第一章首句是“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”如果按照朱熹所解释的,“中”为“未发”,是“性”的层面,“和”则是发而中节,是“率性”层面,那么“修道”又对应文中什么呢?后文也没有出现现代意义上的“教”的内容。依据第二十七章“故君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸”,这里的“道中庸”似乎是方法论的层面,也似乎正对着“修道”一语。

关于“中庸”应作何解,郑玄的解释是:“名曰《中庸》者,以其记中和之为用也。庸,用也。”朱熹的解释是“中者,不偏不倚、无过不及之名。庸,平常也。”今人梁涛认为其都有偏颇,认为“中庸一词实是由礼转化而来,是礼的理论化和哲学化。”笔者认为,“中庸”一词应作何解,还是应该回归到《中庸》的语境中去。原文“中庸”一词一共出现了十次:

1.君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而时中;小人之中庸也,小人而无忌惮也。(第二章)

2.子曰:“中庸其至矣乎。民鲜能久矣。”(第三章)

3.子曰:“人皆曰予知,驱而纳诸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也;人皆曰予知,择乎中庸而不能期月守也。(第七章)

4.子曰:“回之为人也,择乎中庸,得一善,则拳拳服膺而弗失之矣。”(第八章)

5.子曰:“天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。”(第九章)

6.君子依乎中庸,遯世不见知而不悔,唯圣者能之。(第十一章)

7.故君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸。温故而知新,敦厚以崇礼。(第二十七章)

在以上7条材料之中,第1、2、5、6条的“中庸”更像是一种高尚的德行观念。这一点也可以从《论语》中得到验证,“子曰:中庸之为德也,其至矣夫!民鲜久矣。”(《雍也》)与第2条不同,这里明确把“中庸”称为一种“德”。而第3、4、7条的“择乎中庸”和“道中庸”则更像是相对一种参考标准和修道的途径和方法而言。从这两个层面上,笔者认为“中庸”一词应该是兼“中和”与“修道”而言的。《中庸》第六章“子曰:‘舜其大知也与!……执其两端,用其中于民……'”这里的“用其中”则明显是一种手段和方法,而不是一种“德行”,但舜能“用其中”而不是用极端,则是一种德行。所以文中出现了“中庸”“择乎中庸”及“道中庸”三种说法。故郑玄的解释实质上只解决了“择乎中庸”“用中于民”“道中庸”的层面,朱熹的解释只是点出了“道中庸”的结果状态,梁涛的解释则更多地偏向“中庸”的德行层面。实质上“中庸”应该是兼而有之。

那么,既然“中庸”之义包涵如此精到,为何文中第一段没有出现“中庸”而只出现了“中和”呢?朱熹在解释第一章时说,这是“子思述所传之意以立言”。即这段话本来就不是子思所作,只不过是子思所传。而且“中庸”一词,《论语》中只出现过一次。子思之后的诸子百家,也不见称引“中庸”者,但“中”“和”的论述,却是常见词语。许多人据此怀疑《中庸》乃汉人所作。笔者认为,《中庸》的第一段,或确像朱氏所宣称的那样,只是子思述其所闻,而不是子思所作。子思只不过是据此立言,阐发自己的“中庸”之道。《荀子·非十二子》中批判思孟学派道“案往旧造说”,此处也应属“造说”的一种方式。[17]110而且任何一种“造”出来的概念,要获得主流认可,恐非一朝一夕的事情,而且先秦根本就没有一个称引的规范,有时只是把其意思借过来,但也不会像今天一样标明出处。就像上文中提到的冯友兰所论说的,《中庸》有一大部分似为孟学,其又焉知不是孟学从《中庸》中偷思?

(三)历来关于今传本《中庸》文本争议

今传本《中庸》文中似存在诸多疑点及矛盾的地方。历史上对《中庸》原文的疑点非常多。如怀疑原文有缺漏的地方。元陈天祥在《四书辨疑》中认为“道其不行矣夫”疑有缺文,还说:“自‘天地之大'以下,义多难晓,其间或有脱误衍文。”[18]520-522考今传之《中庸》文意多有断续和突兀之处。如上文的“道其不行矣夫”,朱熹把它单列一章,显得非常突兀。这一个可能是和今传本《中庸》的顺序错乱有关;另一个可能是和原文有所缺漏有关;也极有可能是和《中庸》是早期的作品有关。除此之外,文中似也有前后矛盾的地方。如文中第十七章“故大德必得其位,必得其禄,必得其名,必得其寿。”此处所说的“大德必得其位”尤其值得商榷,因为其后第二十八章歌颂孔子云:“仲尼祖述尧舜,宪章文武;上律天时,下袭水土。譬如天地之无不持载……”此处孔子,德比天地,功配日月,应为大德,但其明显不得其位。故此章尤不似子思所作,当为儒家后学或经汉人所篡改,因为在汉武独尊儒术之后加上当时谶纬之说的兴盛,往往把人夸张成神。

至于其它语句字词方面,则更是聚讼纷纭。如文中“车同轨、书同文、行同伦”这一句,宋王十朋就开始怀疑了,“是书(按:即《中庸》)乃曰:‘书同文、车同轨。'孔子之时,天下何尝同车书乎?”[19]704孔子之时,礼崩乐坏,诸侯各为其政,相继变革,确实存在车异轨,书异文的可能。故后来同意王氏的怀疑者甚多。俞樾就是其中一个,其认为《中庸》“虽孔氏遗书,要是七十子后学者所为。”[20]372后来他在《湖楼笔谈》中更进一步地认为:

子思作《中庸》,汉时已有此说,太史公亦信之。然吾谓《中庸》或孔氏之徒为之,而非子思所自为也。《中庸》盖秦书也。何以言之?……当是时,天下大乱,国自为政,家自为俗,而《中庸》曰:“今天下车同轨、书同文、行同伦”,此岂子思之言乎?吾意秦并六国之后,或孔氏之徒传述绪言此书。秦始皇二十八年,《琅琊刻石》文曰:“普天之下,传心一志,器械一量,书同文字”,二十九年之《罘刻石》文曰:“黔首改化,远迩同度”,皆与《中庸》所言合。故知《中庸》作于此时。[20]356

武内义雄继承此说,并增加两条证据:一是《史记·秦始皇本纪》里记载,始皇二十六年“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文字。”二是许慎在《说文解字·序》中提到当时的情况:“分为七国,田畴异晦,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。”近人崔东壁、蒋伯潜及冯友兰认同此种说法。[2]384

但是,针对这种质疑,朱熹在《中庸》或问中有过较为直接的批驳:

或问:子思之时,周室衰微,礼乐失官,制度不行于天下久矣,其曰“同轨同文”,何耶?曰:当是之时,周室虽衰而人犹以为天下之共主,诸侯虽有不臣之心,然方彼此争辩,不能相尚,下及六国之未亡,犹未有能更姓改物,而定天下于一者也。则周之文轨,孰得而变之哉?曰:周之车轨书文,何以能若是其必同也?曰:古之有天下者,必改正塑,易服色,殊徽号,以新天下之耳目,而一其心志,若三代之异尚,其见于书传者详矣。……古语所谓“闭门造车,出门合辙”,盖言其法之同;而《春秋传》所谓“同轨毕至”者,则以言其四海之内政令所及者,无不来也。……《周礼》司徒教民道艺,而书居其一,……是以虽其末流,海内分裂,而犹不得变也。[21]601-602

按照朱熹的说法,“三同”不是非得秦统一六国之后才有,而是每个朝代为了统治方便,都会对社会的习俗制度作出统一的规定。而无论是孔子或子思,其生活时虽然礼崩乐坏、诸侯各自为政,但是其无疑都对没落的周朝持认可的态度。孔子曾说:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。”(《论语·八佾》)子思作为孔子之孙又是儒家学说的坚定维护者,说出此类话语,似乎合于情理,况朱熹所说,又似无空言。《史记·五帝本纪第一》载:“于是帝尧老,命舜摄行天子之政,以观天命。……遂见东方君长,合时月正日,同律度量衡,……”[4]3可见,早在舜之时已经对制度进行过较为统一的规范,何况经过周公变革的周朝。故朱熹此说,获得了大量的认同者。如明人胡友信、近人王国维、今人郭沫若。李学勤还曲变其说,认为《中庸》中的“今”当训为“若”,“三同”之说只是子思所说的一种新的统一景象。

笔者认为,朱氏所说似较合实际。这涉及到战国当时的变革的内容和程度问题,最彻底的要算秦国的变法,其它的变革似乎大多停留在政治和经济、军事制度等层面,似对车轨、文字的变革极少,且就伦理而言,子思之时,诸侯虽都失礼,但大致都在。如果当时的社会变革真如一些人所宣称的彻底和广泛,则各国的兵车使节,通讯往来岂不都无从谈起。而且,就像上文所述,在孔子及子思等人眼里,周仍是自己的价值取向所在。故这句话虽可疑,但似乎不能作为确论。

再如《中庸》中“载华岳而不重,振河海而不泄”句。袁枚在《又答叶书山庶子》中转述叶氏的看法说:

《中庸》填砌拖沓,敷衍成文,手笔去《论语》《大学》甚远,尚不如《孟子》。是汉儒所撰,非子思作也,其隙罅有无心而发露者。孔、孟皆山东人,故论事就眼前指点。孔子曰:“曾为泰山,不如林放”,曰“泰山其頹”,孟子曰:“登泰山而小天下,挟泰山以超北海”。就所居之地,指所有之山,人之情也。汉都长安,华山在焉。《中庸》引山称华岳而不重,明明是长安之人,引长安之山,此伪托之子思之明验,已无心而发露矣。[22]163

叶氏“眼前指点”一说,确有其合情合理的地方。故引来一片支持者,如袁枚、俞正燮、武内义雄、蒋伯潜、冯友兰等人。[2]388但是,若说作书言事只能陈言眼前,似又非确论。《楚辞》中屈原上天入云,此又何说?故此说亦不乏众多反驳者,如郭沫若、徐复观等人[2]389。

最后,《中庸》中一些字词用语常被人怀疑带有秦汉痕迹。如杨泽波先生在《孟子评传》中认为:

今本《中庸》前后两个部分在使用复词方面有很大的不同,相对而言,前19章较少,首章和后13章较多,其中不少复词,在前19章中从没有出现过。为了方便说明问题,我们选取化育、经纶、洋溢、成己、成物、中和、温柔、妖孽、悠久、高明等10个复词进行分析。[23]36

其得出的结论是把前19章定为子思所作,把后13章定为秦汉人士所为。而依据同样的原理,郭沂却认为“凡此种种,皆证明今本《中庸》必在《孟子》之前”。笔者认为,这两种近乎截然相反的结论恰恰反映了《中庸》成书的复杂性,不能简单武断地把它定为何人何时之作。除了上述纷争之外,《中庸》的章数及顺序,历来也是大家争论的焦点。宋人朱熹、今人郭沂、梁涛等都将今传本《中庸》重新排序及分章。

由上述可知,假如是成于一人一时之手的一篇文献,存在如此多的怀疑点,这是令人无法想象的。尽管每一个怀疑点,历史上都有人跳出来为其辩护,但是相对怀疑者来说,都有充足的理由相信这不是一篇成于一人一时之手的文献,而更像是跨越了几代人某一学派集体以及后世不断修饰过后之作。但到底是不是,还要看其它方面。

三、《中庸》与先秦文献之间的关系

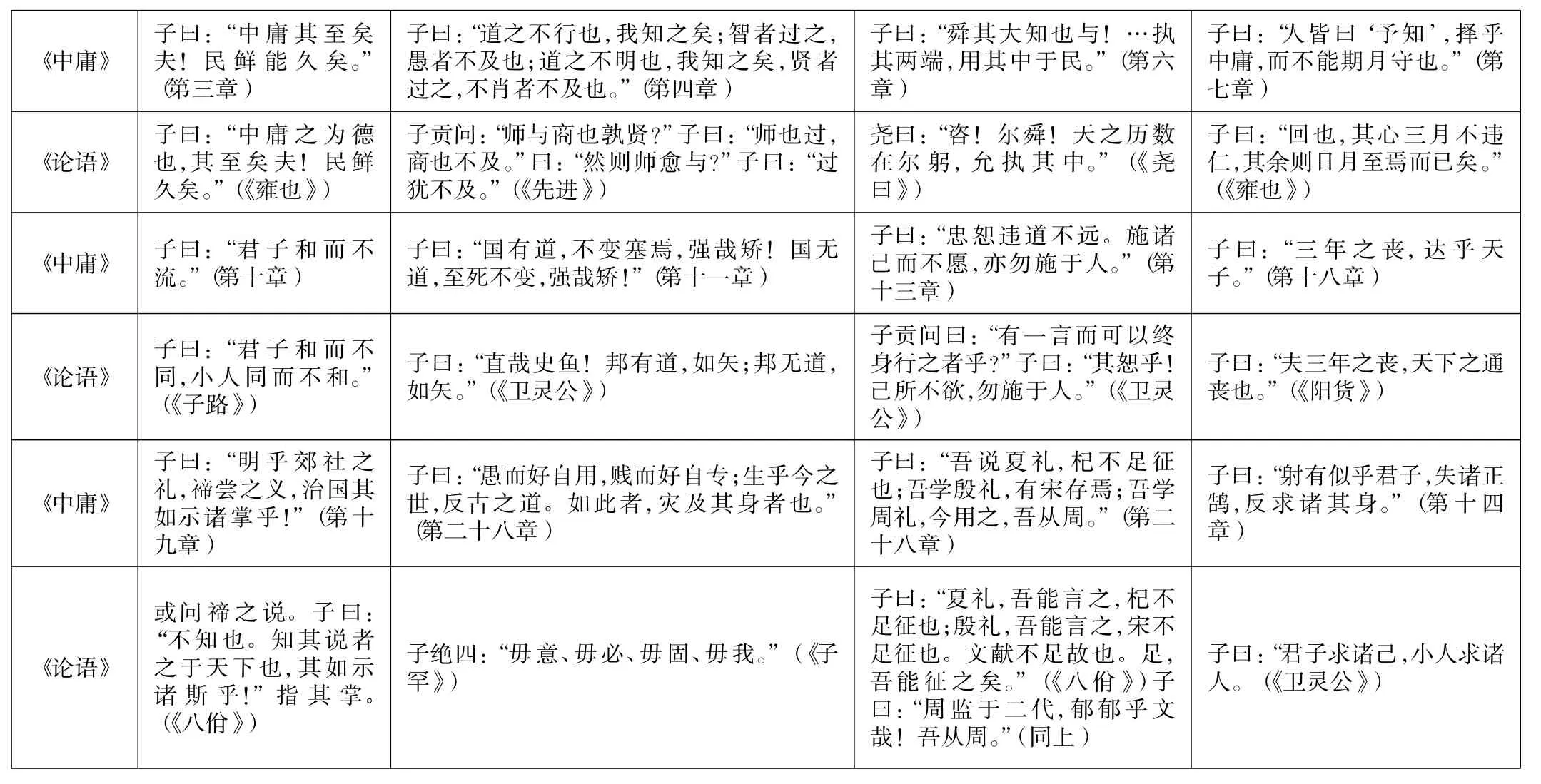

表2 摇《中庸》《论语》相似部分对比表

(一)《中庸》与《论语》之间的关系。

《中庸》与《论语》相似部分见表2。

据表2中《中庸》里“子曰”与《论语》中相似文献的对比,我们不难发现,其思想上都比较相似,如第一条,几乎一模一样。但是其中的区别也是显而易见的。笔者认为,表2文献大致可以分为以下几类:首先一类为几乎相同,如第一条,但这在《中庸》中极少。其次一类为《中庸》比《论语》更为抽象化。如表中的第二条,《论语》只是提到孔子对“师”与“商”的评价;而在《中庸》里,其变成了抽象化的概念“智”与“愚”。但其思想的实质似乎没有改变,都是要求刚刚合适。再一类是,《中庸》和《论语》似乎是转借关系。如第四条,《论语》中只是具体地论述颜回在坚持“仁”与大众的区别,但到了《中庸》却是被用来讨论对“中庸”的坚持,具体的对象发生了变化。还有一类是《中庸》与《论语》有出入的地方。如第十一条,《中庸》说:“吾学殷礼,有宋存焉”与《论语》中的“殷礼,吾能言之,宋不足征也。”差异甚大,前人多有怀疑。譬如王十朋等人。但阎若璩又认为这是间接证实子思作《中庸》于宋之说,因为其要避宋讳。笔者认为,假如像《论语》中所述,不用“殷”礼自是顺理成章。但若是像《中庸》中的说法,则马上会产生另一个疑问:既然“殷”礼为“有宋存焉”,那么为什么不用殷礼呢?于是《中庸》中说“吾学周礼,今用之,吾从周。”这句话的意思是说,“从周”的原因就是“今用之”。那么这就间接可以证明,至少这句话,不似成于秦汉。为什么呢?因为秦汉都不用周礼,且《论语》中都没有这样的说法,这里完全可以照搬《论语》的说法、或将《论语》中语句稍作变化即可,又何用造出一句与时代大异的话来呢?子思却不一样,子思虽然生于礼崩乐坏的时代,但周礼在其时尚未彻底瓦解,况尊周又向来是儒家的传统。最后一类,就是笔者没列出部分,即两者相差甚远的部分。

由上述对比不禁让笔者想起了《孔丛子·公仪》中的一段话:

穆公问子思曰:“子之书所记夫子之言,或者以谓子之辞。”子思曰:“臣所记臣祖之言,或亲闻之者,有闻之于人者,虽非其正辞,然犹不失其意焉。其君之所疑者何?”[24]164

假如真如上述子思所言,那么《中庸》中“子曰”部分的作者是谁呢?说是孔子,则和《论语》毕竟差异甚大,有些地方看似相同,但所陈对象似又根本不是一回事。说是子思,但是其和《论语》又有明显相同的地方,其中有部分不属子思原创,明矣。如果细看上述内容,其还有一点是值得注意,即“闻之于人者”。这里的“人”又有多少个呢?孔子的话在他们的口中有无变味呢?如果没有又如何会出现上述和《论语》明显差异的地方?所以笔者认为,《中庸》中“子曰”部分不能像以前学者那样把它简单地定为某人所作,它包含着子思思想的成分,也包含着孔子弟子思想的成分,更包含着孔子思想的成分。它是儒家学派思想累积而成的,只不过是经子思之手而已。

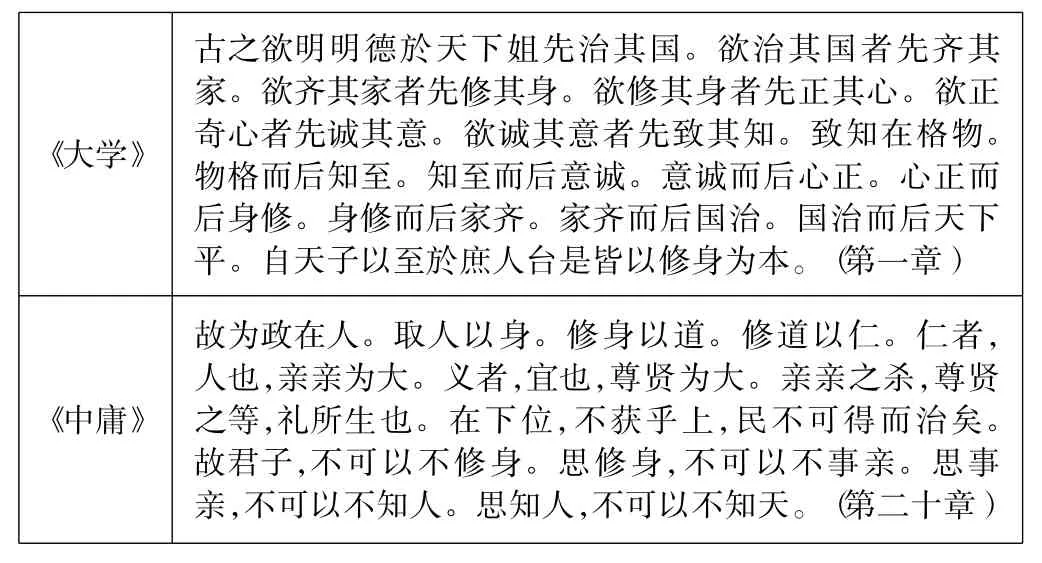

(二)《中庸》与《大学》《孟子》及《荀子》之间的关系

先看《中庸》与《大学》中相似的部分(见表3)。

表3 摇《中庸》《大学》相似部分对比表

由表3可知,《大学》中把“治国”与“修身”及“齐家”联系起来。且顺序是先“修身”,后“齐家”和“治国”。而《中庸》里讲如何为政时也基本遵循以上程序,只不过在此基础上有所扩展:修身——事亲——知人——知天——为政。所不同的是,《中庸》里明确提出“修身”的内容是“修道”,而“修道”则以“仁”为核心,并初步阐述了“仁”“义”与“礼”的关系,即“礼”兼“仁”“义”。但这里值得注意的是,“仁”虽然与“人”联系到一起,但与“心”却还没有联系在一起。下文中出现在《孟子》中将“仁”与“心”联系在一起则应是这种思想的进一步发展。而《大学》中的“齐家”这里变成了“事亲”,实质相同;“治国”则分成了“知人”和“知天”两部分。在《大学》中,即使是后文对“治国”的详细解释,也未见强调“知天”的部分,故这部分当为《中庸》对《大学》的发展。因此,其应比《大学》晚出。

接着我们再看《中庸》与《孟子》之间的关系(见表4)。

由表4我们可以看出,对“仁”的定义,《中庸》“仁者,人也,亲亲为大。”只是初步把“仁”与“人”联系在一起,并带有《论语》中特色。《论语》中强调“仁”常与家庭伦理结合起来。如《论语·学而》:“有子曰:‘其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!'”而《孟子》论“仁”则由此进了一大步,直接抛开外在的伦理和社会关系,认为“仁”不“仁”只关乎人心。这明显带有孟氏自己的思想成分。孟子由于世变俗易,思想进一步内转,故而强调人心的作用。

表4 摇《中庸》《孟子》关系表

关于《中庸》与《孟子》的第二条材料,众人引述较多。崔东壁认为这是《中庸》抄袭《孟子》的明证。而郭沂得出的观点恰恰相反。但从出土的极有可能是子思所作的《五行》来看,《中庸》中第二条材料有“诚者,不勉而中不思而得;从容中道,圣人也”对“圣”的强调,《五行》中对“圣”等德行,都强调“形于内”,和这里的“圣”形于“诚”有内在一致的地方。但《孟子》第二条材料中则明显没有这样的论述。当然《孟子》中其它地方也有对“圣”的论述,如“孟子曰:‘伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。'”把“圣”与“清”“任”“和”“时”联系起来,与《五行》中强调“形于内”的思想相去甚远。故,此处为《孟子》继承《中庸》明矣。且《史记·孟子荀卿列传》中说:“孟轲,驺人也。受业子思之门人。”这也说明,这里应该是学生继承老师的思想。故《中庸》中“哀公问政”部分也应该比《孟子》早出。

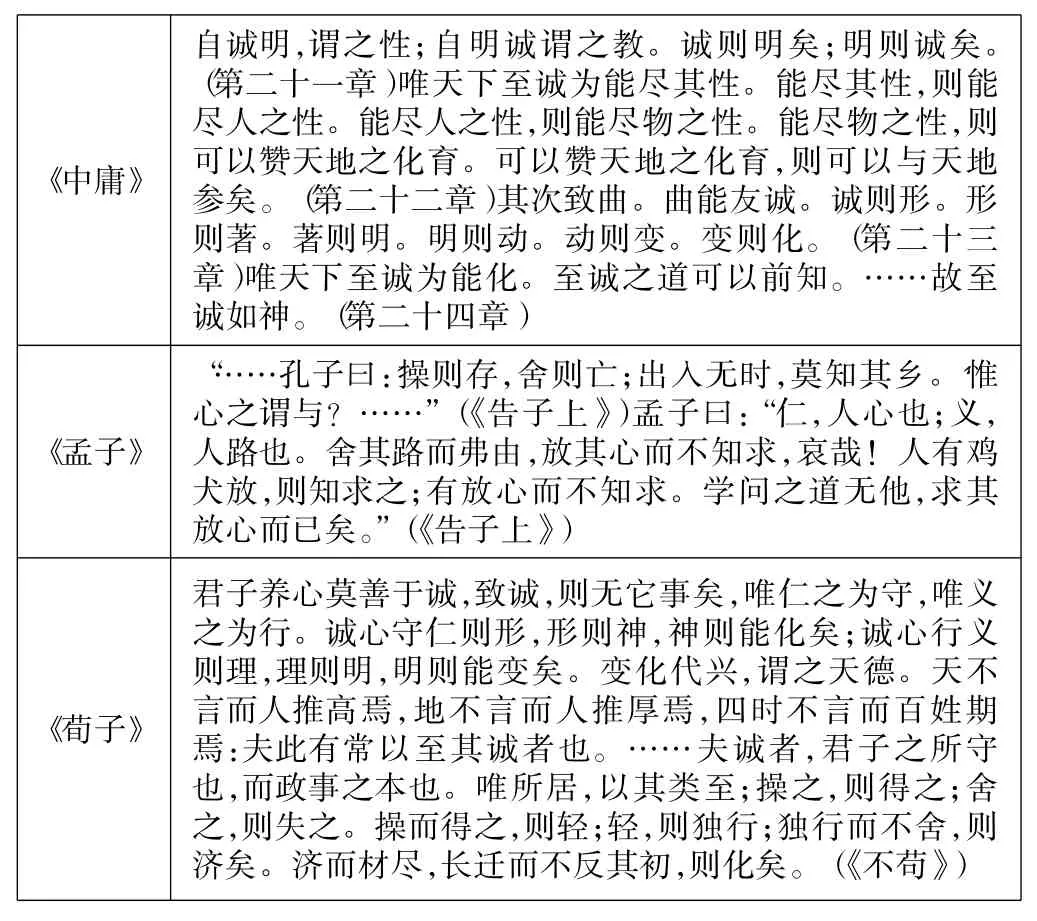

表5 摇《中庸》《孟子》《荀子》关系表

最后,我们再来看《中庸》《孟子》《荀子》的关系(见表5)。

对“诚”的强调,《论语》基本没有,但已经出现了类似的词语,如“忠恕”等。而真正把“诚”当作一种修道必备的要从《大学》开始。由表5可以看出,荀子所谓的“诚心守仁”一方面强调“诚”与《大学》《中庸》有一致的地方;另一方面又与孟子的“仁,人心也”也有暗合。荀子正是对二者思想的继承,才能沟通“诚”“人心”与“仁”,得出“诚心守仁”的结论,似乎这样才符合思想由简单到复杂的基本逻辑。其“慎独”之说,不正是从《大学》中来吗?荀子在《非十二子》中对同门人非议甚多,但似乎未见对曾子有所非议。其论述“操”与“舍”的“关系”不也和《孟子》存在一致的地方吗?故由此可知,《荀子》或确如后世所宣称的那样,是集大成之作。其也理应比《中庸》论“诚”部分后出。

四、《缁衣》篇出土献对解释《中庸》问题的启示

《缁衣》与《中庸》本为两篇不同的文献,但是两者也有一系列相似的地方。比如它们都被沈约等人视作子思的作品,都被认为源自《子思子》,都在戴圣所编的《礼记》之中,都有大量的“子曰”存在,都存在较大的争议。所不同的是,《缁衣》篇有两个战国版本的出土,这为我们认识《缁衣》篇在当时的形态提供了可能,而《中庸》篇还没有出现这样的古本。由于它们在作者等问题上存在较大的一致性,故我们还是可以借助其对《中庸》进行进一步的猜想。

关于《缁衣》篇的作者问题,一直存在着较大的争议。其中最主要的有两种观点,一种是认为其是子思所作,另一种是认为其是刘瓛所作。李零却指出:

前人的两种说法,它们都可信,也都不可信。我们说可信,是说当时的《子思》或《公孙尼子》,它们可能都有这一篇,而且沈约、刘瓛也完全可能看到它;不可信,是说子思子和公孙尼子,他们都不是该篇真正的‘作者’或直接的‘作者’。因为我们所见到的《缁衣》,它的所有的章节都是按同一格式编写,即‘子曰’加《诗》、《书》引文。如果我们承认,这里的‘子曰’是记孔子之言,《诗》、《书》用来印证或发挥孔子的话,那么我们就找不到任何子思子和公孙尼子的言论,我们也没有任何理由说它是子思子或公孙尼子的作品。我个人认为,也许更稳妥的说法倒是,《缁衣》是记孔子之言,子思子和公孙尼子都是传述者。《缁衣》可能被子思子和公孙尼子同时传述,并且分别收入以他们名字题名的集子。[25]70-71

当然这里所陈述的只是李零个人对《缁衣》的看法。而且,《缁衣》篇中大量的“子曰”能否简单地视作是“记孔子之言”则有待商榷。但是,李零在这里却点出了一个重要的事实,即儒家文献传播的学派性,即先秦的许多文献的传播,并非一人之手,而完全可能是经多人之手。《缁衣》篇的篇章形式比《中庸》篇简单尚且如此,况《中庸》?

不仅如此,自从《郭店简》及《上博简》出现了一个楚地战国时期版的《缁衣》之后,今传本《缁衣》的作者问题则显得更为复杂。出土竹简本《缁衣》和传世本《缁衣》在字数、章数、顺序、用字习惯、有无传世本首章等问题差异巨大。其差异主要表现在:传世本的字数要比竹简本的字数多得多,其中包括文中的一些引文的字数以及篇名;而章数也是如此,且竹简本《缁衣》没有传世本的首章;在顺序上,竹简本与传世本差异更大,这也包括一些引文的位置问题。在具体的用字习惯上,更表现出较明显的差异,如郭店本首句用“好美如好缁衣”,而传世本是“好贤如缁衣”。而且竹简本《缁衣》,无论是在用字习惯、书写风格、选词用语上都表现出了强烈的楚地特点。

那么,《缁衣》的文本历经漫长的历史时段,到底发生了哪些变化呢?一些学人纷纷对此发表看法。如郜同麟等人通过《缁衣》版本比较,认为造成其中差异的原因是后世儒家思想的增强,且传世本的外在形式要比简本优越。[26]96-100与其相似的还有胡治洪,其在《原始儒家德性政治思想的遮蔽与重光——<缁衣>郭店本、上博本与传世本斠论》一文中,从儒家思想的发展角度去探讨其中的差异,[3]认为主要是儒家思想在后世的加强反映到了文本上。[27]30-41周泉根在《原<缁衣>古本初探》一文针对《缁衣》各本顺序差异的问题尝试作出解释,其主要观点认为竹简本与传世本顺序都有错误。竹简本顺序存在错误的原因,可能是因为竹简本所依据的底本本身就存在着错误;而传世本顺序存在错误的原因,则可能是因为后世整理时,所据的底本的顺序已经错乱。[28]22-31国外的研究如美国汉学家夏含夷,其在《重写中国古代文献》一书中,通过所谓的合理性假设,认为竹简本与传世本在顺序上所存在的巨大差异,是刘向编书时所见底本已经散乱了造成的。[29]58-82笔者认为,就竹简本《缁衣》而言,无论是在用字习惯、书写风格、选词用语上都表现出了强烈的楚地特点,即竹简本的《缁衣》,是被楚人改造过的《缁衣》。那么,这是否就说明传世本的《缁衣》没有被修改呢?并非如此,而是传世本的《缁衣》也可能存在着被修改的现象。这主要说明,《缁衣》篇的传播受着时空因素的制约。

那么,《中庸》篇是否也遭遇了像《缁衣》一样的命运呢?笔者认为完全有可能。《隋书·音乐志》载南北朝梁沈约奏曰:“汉初典章灭绝,诸儒捃拾沟渠墙壁之间,得片简遗文与礼事相关者,即编次以为《礼》,皆非圣人之言。”[2]15况且,就像前文所述,《中庸》无论在顺序、用语、各章形式、与其它文献的关系等都存在着那么大的争议。其中后世对其参入不少秦汉人语一条怀疑,在参照《缁衣》的遭遇情况下显得尤其合理。其存在前后两种不同的体裁形式,是否也是由于汉人编书造成的呢?《汉书·艺文志》记载《子思》有二十三篇。而沈约则说《礼记》中只有《中庸》《表记》《坊记》《缁衣》这四篇是取自《子思子》。那么这其它篇章有无杂糅在其中篇章、特别是在《中庸》中的可能呢?完全有可能,因为《史记》中所载子思著作最早的名称即为“中庸”,《礼记》中的《乐记》即是被怀疑综合了多篇的作品。故《中庸》也极有可能遭遇相似的命运,毕竟它们都是位于戴圣所修订的《礼记》之中。

五、《中庸》的成书与作者问题

由上述可知,关于《中庸》的作者及成书问题非常复杂。由于特殊的历史形态,它不能算是一篇成于一人一时之手的文献,只能算是一篇成于一个学派的文献,且历经了几代人,其中还可能包含着被秦汉人篡改的成分。根据以上的研究,笔者认为,《中庸》具体篇章的作者如下:

第一章为子思传述之作。这一点从“中庸”与“中和”的差异就可以判断。用“子曰”,包括“仲尼曰”开头部分,是子思参照孔子或孔子门人,并经过子思发挥之作。其余部分,或为子思所作,或为子思门人所作。至于其详细哪部分是子思所作,哪部分是子思门人所作,除个别篇章,如第三十、三十一章对孔子的溢美之词与第十七章产生矛盾,显然是子思门人所作,以及上文中确定比《孟子》《荀子》还早出部分应是子思所作外,其余则无从考定。而依据用语上与秦汉人相似,似也只能与《缁衣》一样,只能证明其被秦汉人士加工或篡改过而已,并不能就此否定该章不出自子思之手。

由以上对《中庸》问题的分析可以看出,《中庸》这一篇充满争议的先秦文献大概存在以下几个特性:一是作者的集体性。这一点也是由于当时特殊的历史状态造成的。西周末年,由于传统的文化体制逐渐被社会新兴的士阶层瓦解,官学逐渐被私学代替。而私学的传承,大都有自己的传统及特色,且非常强调自己的门派和家学特点。但是由于当时私人著述初兴,对著作权尚未有多大的自觉,故门派和家学的学术传承特点也反映到了文本上来。先秦的许多著作,大多不是成于一人一时之手。如《庄子》《孟子》《荀子》,它们都是庄、孟、荀本人及其后学集体著述而成的。二是作品的历时性问题。像上述《中庸》,横跨祖孙三代以上。当时的社会形势,日新月异,思潮纷涌,虽然各人都怀着学派或家学的使命,但是时代也赋予了属于他们自己的使命,故其思想极有可能出现与其前人不一致的地方。像上述《中庸》中的“子曰”部分,就极有可能参入了子思个人的思想,而荀、孟等人对子思的思想也有批判与继承的部分。故其虽然往往是一篇文献,如《中庸》,却可能横跨几代人,这反映到了文献上,则可能出现前后矛盾的地方。三是文献传播的学派性。由于世乱俗异、学派纷起,不同学派之间以及学派的内部,难免会产生这样那样的争鸣,这样的历史形态往往也会反映到具体的文本上。如在《中庸》中,有大量对孔子极度推崇的地方,这显然是出于推崇本学派的需要。四是,由于各种因素,特别是政治因素,其在流传的过程中,往往会遭受到各种不同的篡改。最明显的莫过于今传本《缁衣》,由于秦火、独尊儒术、地方习俗的差异等等,《缁衣》篇呈现出了多种历史形态。那么《中庸》有无类似的遭遇呢?这也是极有可能的,因为现在学界怀疑《中庸》中存在大量的秦汉人语。那么这些秦汉人语又从何而来呢?这就极有可能意味着它受到了秦汉人的篡改。

由于以上种种对《中庸》问题的分析,以及《中庸》中所体现的几个文献传播的特性可以看出,我们在处理先秦文献时,一定要综合考虑,不能把问题简单化,不能过度利用一两点证据或默证而对其进行整体性的否定;而是要在具体分析文本的各个特点的基础上,充分考虑当时的历史背景。只有这样,我们才可能不断推进对其的认识。

[1]郭沂.郭店竹简与先秦学术思想[M].上海:上海教育出版社,2002.

[2]梁涛.郭店楚简与思孟学派[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[3]杨少涵.中庸哲学研究[M].台湾:花木兰出版社,2013.

[4](汉)司马迁.史记[M].北京:中华书局,2010.

[5]张舜徽.汉书艺文志通释[M].武汉:华中师范大学出版社,2004.

[6]陈国庆.汉书艺文志注释汇编[G].北京:中华书局,1983.

[7](清)姚振宗.二十五史补编·隋书经籍志考证[M].上海:开明书店,1936.

[8](清)姚振宗.二十五史补编·汉书艺文志条理[M].上海:开明书店,1936.

[9]顾实.汉书艺文志讲疏[M].上海:商务印书局,1927.

[10]李零.兰台万卷——读《汉书·艺文志》[M].上海:三联书店,2011.

[11]蒋伯潜.诸子通考[M].长沙:岳麓书社,2010.

[12]崔东壁.崔东壁遗书[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[13]劳思光.新编中国哲学史[M].上海:三联书店,2015.

[14]冯友兰.中国哲学史[M].上海:华东师范大学出版社,2011.

[15]马银琴.子思及其《诗学》思想寻迹[J].文学遗产,2012(5).

[16](南宋)朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,2010.

[17](清)王先谦(撰).荀子集解[M].北京:中华书局,2015.

[18](元)陈天祥.四库全书·经部196·四书辨疑·15[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[19](宋)王十朋.王十朋全集·文集·策问[M].上海:上海古籍出版社,1998.

[20](清)俞樾.續修四庫全書.子部·湖楼笔谈·卷二[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[21](南宋)朱熹.朱熹全书(6)·四书或问[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[22](清)袁枚.袁枚全集(五)·小仓山房盡牘·又答叶书山庶子[M].南京:江苏古籍出版社,1993.

[23]杨泽波.孟子评传[M].南京:南京大学出版社,2004.

[24](汉)孔鲋.孔丛子校释[M].北京:中华书局,2011.

[25]李零.郭店楚简校读记(增订本)[M].北京:北京大学出版社,2002.

[26]郜同麟.试论早期儒家经典的文本歧变——简本《缁衣》与传世本《礼记》再对比[J].浙江社会科学.2010(11).

[27]胡治洪.原始儒家德性政治思想的遮蔽与重光——《缁衣》郭店本、上博本与传世本斠论[J].孔子研究.2007(01).

[28]周泉根.原《缁衣》古本初步[J].文学遗产.2012(5).

[29]夏含夷,著.重写中国古代文献[M].周博群,等译.上海:上海古籍出版社,2012.

[责任编辑:张瑜东]

Textual Research on The Doctrine of the Mean

Huang Xiao

(Central China normal university,Wuhan Hubei 430079)

The Doctrine of the Mean has always been a controversial piece of document concerning its author and compilation.Due to special historical elements,it can't be written by one man.It is the accumulating thoughts of Confucian,but most was sorted out by Zisi.So it only can be thought of as a work of generations,and a school of scholars,and it also contains ingredients of people from Qin and the Han dynasties.Therefore,the text also reflected four basic characteristics of the pre-Qin literature namely:multiple authorship,diachronic formation,literary factionalism and being revised during transmission.

The Doctrine of the Mean;author;time of compilation;literature transmission;literature characteristic

B 222

A

1672-402X(2016)10-0072-12

2016-05-16

2016年度华中师范大学研究生教育创新资助项目“子思著作与先秦文化研究”(项目主持人:黄效,项目编号:2016CXZZ192)阶段成果。

黄效(1989-),男,广西平南人,华中师范大学2014级硕士研究生。专业方向:中国古典文献学。