“译”与“道”

路斯琪

(四川大学 外国语学院,四川 成都 610000 )

“译”与“道”

路斯琪

(四川大学 外国语学院,四川 成都 610000 )

《道德经》是我国道家文化的经典。作为开篇之笔“道可道非常道,名可名非常名”传达出思维、语言、表达之间的内在联系,和翻译有共通之处。这篇文章对“道”进行研究,从“道”与“译”的关系入手,尝试从另外一个角度对“译”及有关“译”的问题做出解答,并将翻译研究上升到文化层面,用文化的多样性丰富翻译的内涵,从而更好地认识翻译的本质以指导翻译实践。

译;道可道非常道;名可名非常名;道;文化视角

在西方,古罗马凭借强大的军事实力征服希腊,为了丰富发展自己的文化,展开了大规模的翻译活动。在中国,根据史料记载早期的翻译活动与宗教文献的传播息息相关,很久以前就有专门从事翻译管理的官员,翻译活动在我国历时久远。谭载喜在《西方翻译简史》中写道:“无论在中国还是在西方,翻译都是一项极其古老的活动。事实上,在整个人类历史上,语言的翻译几乎同语言本身一样古老。[1]但是,翻译的发展也并非一帆风顺。尽管翻译活动极其复杂,古今中外的研究者们从未停止对其探索的脚步,关于翻译的各种争论也从未休止。无论是西方翻译的语言学派和文艺学派,还是对翻译的直译与意译之争,再或者是对“异化”与“归化”的讨论,其目的都是力求译文与原文在内容与风格上最大限度地保持一致。显然,翻译活动不仅复杂且困难重重,甚至有可能很难完成。翻译的不易引发了“可译与不可译”甚至到底该不该“译”的争论。那么“译”是可行的吗?“可不可以‘译’”这一命题又是建立在何种评判标准上提出的?“译”是怎样一个过程?《道德经》被奉为道家文化经典。该著开篇对“道”和“名”的论述点出了思维、语言与表达之间的一系列矛盾,此经典之句引发了作者对“译”这个命题不同于以往的思考。因此本文另辟蹊径,尝试对《道德经》中的“道”是否“可道”及“名”是否“可名”做出回答,并结合对《道德经》中一些言论的理解来解决上述有关“译”的三个设问,用“道”丰富“译”的内涵,更深刻地理解翻译活动的本质。

一、译可行吗

“译”在古汉语字典中注解有四:其一为解释;其二为翻译;其三为古代翻译北方民族语言的官。《礼记·王制》中有载:“五方之民,言语不通,嗜欲不同;达其志,通其欲,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。”;其四为解释经义。[2]由“译”的释义可见,在我国古代,“译”是一种行之有效地进行宗教传播与互通文化的方式,既有自发性,又有干预性,还与今天我们理解的翻译的含义、目的有着千丝万缕的联系。例如张泽乾教授对翻译的一些本质特征归纳思考并指出“翻译不但是一种活动,而且也是一种产品。翻译活动是特殊的、复杂的社会活动,它是一种社会现象,一种社会工具。作为社会现象,作为社会工具,它不但是异语交际的工具,而且是异语思维的工具”。[3]从古到今,由“译”的定义可见,无论从实践的层面还是从理论的层面,没有人可以否认“译”的真实存在性和“译”的可行性。

这一点与《道德经》中“道”可以“道”,“名”可以“名”的论述不谋而合。老子认为道可以被认识,可以用语言文字来解说,名称也可以由人来命名。人是能动的,“可道”“可名”也是客观存在的事实。反映在翻译上就是“言”是可以被解说,是可以被“译”的。又如《道德经》“道”的内涵丰富,法译中可以将其翻译为la Voie道路;la Vertu道德;或者音译为le Dao或者le Tao。由此可见即使是难译的“道”,仍可以有若干种译法。所以从古到今,生生不息的翻译活动与翻译多样的事实证明:翻译确实是可行的,也是客观存在的。

然而,不可能“译”的论调并未随着翻译活动的蓬勃发展而销声匿迹。事实上,所谓的不能“译”,其实质就是我们在翻译过程中遇到的难以解决的“异”的总和。这种“异”构成“译”的核心。只有在“译‘不能译’”的过程中,才能更好地审视比较语言文化的“异”与“同”。与“同”相比,“异”才是更有意义的信息的载体,它才能诠释“译”的维度,“异”越多的文本,才越值得去翻译甚至复译。“道”可道,“名”可名,道不同途,名中有异,“可道”与“不可道”,“可名”与“不可名”这两对看似矛盾的关系可以让自身在探寻他人的不同的过程中弥补自身的缺失,以达到自我完善的境界。“道”中蕴含着“大象无形,厚德载物”的精神气质,与“译”的“和而不同”精神本质有异曲同工之处。

二、可不可以译这一命题又是建立在何种评判标准上提出的

《道德经》开篇完整的第一句话是:“道可道非常道,名可名非常名”。整句话的意思是:可以说出来的东西,就不是恒常的,可以用名去称谓的,就不是恒常的名称。虽然老子认为,道可以被认识,也可以用语言文字来解说,但是所有人们认识到和用语言文字表达出来的道,都已经不是永恒不变、自然而然的道本身;名称是可以由人来命名的,但是,所有的命名都是人为规定,都不是永恒不变的名称。换句话说就是“言出意失”。如果以老子的观点类比翻译,这显然是对上文诠释的“译”这种行之有效地沟通方式做出了否定。则虽然“译”是可行的,但是被“译”后的原文已经不是原来的样子,用今天的话说:无论从内容上还是从风格上,原文都会发生形变,译文就会成为“译后意失”的产物。

再来看有关这句话的两个法译例子。译者Liou Kia-hway将这句话译为“Le Tao qu'ontente de saisir n'est pas le Tao lui-même; le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat.”[4]而译者Stanislas Julien把这句话译为 “La voie qui peut être exprimée par la parole n'est pas la Voie éternelle; le nom qui peut être nommé n'est pas le Nom éternel.”[5]第一种译法Liou Kia-hway将“道”音译为le Tao,“常道”、“常名”译为 le Tao lui-même(道本身)和son nom adéquat(适合的名称);而第二种译法Stanislas Julien把“道”赋予了译入语的意义,译为 la voie(在法语中有道路、方法、途径的意思), 又按照译者的理解把“常道”、“常名”译为la Voie éternelle(永恒的道路或途径)和le Nom éternel(永恒的名称)。两个翻译的例子已经证明了即便是与现代汉语差别巨大的文言文也是可以“译”的,那么“不可译”的观点又是从何而来?显然,这个问题提出是从对翻译效果的评价而来的。

以上面两个法译为例,第一种翻译侧重“等值”,而第二种翻译倾向“等效”。众所周知,在西方翻译史中,翻译研究分为两大学派:一是翻译的结构语言学派,主张把翻译理论和语义、语法功能的分析紧密结合起来,强调文本对等的重要性。如前苏联的费道罗夫的“等值”论提出:“翻译的等值,就是表现原文思想内容的完全准确和作用上、修辞上与原文完全一致。”[6]二是翻译的文艺学派,认为翻译实为一种文学艺术,追求翻译的等效和文学的再创作。如奈达的功能对等理论即等效翻译理论, 强调以读者为中心。这与结构语言学派以文本为中心的等值翻译理论出发点截然不同。在中国,从早期大多采用直译法翻译的佛经,到鲁迅和赵景深有关“牛奶路”引发的争论;从严复的“信”、“达”、“雅”,到林纾的文学再创作,再到上世纪50年代的“神似说”和“化境说”,可见我国的翻译研究虽无明显的学派划分,但也难逃对“直译”与“意译”,“异化”与“归化”等问题争辩,与西方的翻译学派遥相呼应。一味地强调“等值”,字字照翻原文,可能会造成交流或理解地障碍,有损翻译的效果;一味地追求“等效”,尽管字句尽美,但却缺失了原文的滋味,是为遗憾。从这个层面讲,道出的“道”的确“非常道”,名出的“名”实为“非常名”。所以才出现可不可“译”这样的命题。

三、译是怎样一个过程

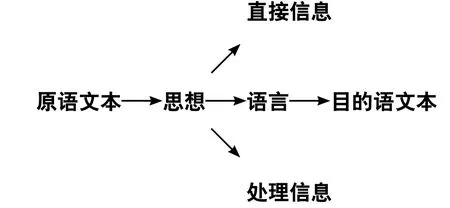

在西方“逻格斯”(logos)一词同时具备了思想和言说的含义。张隆溪教授在其《逻格斯与道》一书中提出“汉语中确实有一个词恰恰抓住了思想语言说的二重性”[7]这个词就是“道”。即道兼具了思想和言语的二重性。理想情况下,如果思想和言语完全匹配,反映出来的结果就是“可道”和“可名”。在现实中,只有思想和言语无限地契合,“非常道”和“非常名”才能无限地向“常道”和“常名”靠拢。思想和语言也恰恰是“译”的过程中最重要的两个因素。原语文本经过大脑加工(思想)转化成语言生成目的语文本。在思维向语言转变的过程中,大脑会把传递来的原语信息分为直接信息和处理信息。直接信息就是原有信息直接性地传递。处理信息有可能是对原信息的增添,也有可能是对原信息的减少。由于对信息的加工增减的不确定性,才会出现从思想到语言的不协调现象,也就是平时所说的“言出意失”或“书不尽言,言不尽意”,在翻译上具体表现为若仅保留直接信息,则“信言不美”(les parolessincères ne sont pas élégantes),若只传递加工信息,则“美言不信”(les parolesélégantes ne sont passincères)。

综上所述,在对直接信息保留完好的情况下,处理信息的增减程度会极大地影响翻译的效果。处理信息在量上的增减,除了和译者的主观性密不可分,还离不开复杂的社会因素。自20世纪90年代末以来,布迪厄社会学理论的提出,使越来越多的“翻译学者不再将翻译视为简单的语言间的转换,而是两个社会空间之间的权利抗衡。”[8]与社会因素结合紧密的就是“文化语境”。其“所涉及的各个层面,与翻译的关系是极为紧密的,因为就本质而言,翻译文本本身就是原文文本在新的文化语境中的生命的延续与拓展”。[9]当翻译学与文化学两股思潮发生碰撞时就产生了翻译的文化学转向,将翻译的研究转入的更广阔的领域。

“道”有度,是指维度。从不同的维度阐释“道”,会有不一样的领悟;“译”亦有度,这个度是指限度。翻译难“译”但仍“可译”,虽然可译但有限度。翻译的文化转向可以减轻语言对文本的束缚,使原作和译作,原作者、译者和读者在不同的文化背景下达到精神的共鸣。亦如《道德经》中的经文距今已过千年,虽然文字晦涩难懂,但依然可以译为现代汉语,又从现代汉语译入英、美、法、日等多个国家。该籍从文言文到现代汉语的翻译中,不可避免地会出现信息或意义地流失。从语言的角度讲这种损失是不可弥补的。但从文化的角度讲,这种流失会留后读者更大的想象空间,更具有研究的价值,使“道”从简单的字面语言变成读者心中海纳万物的本原,遐想无限。

四、结语

老子的“道”博大精深,是对万事万物系统性、整体性地概括。即使他认为“道”是不可道的,因为说出来就已经丧失了一些意义,“名”是不能被命名的,命名的就已经不再是原有的事物,他仍然写出了《道德经》。也正是因为不可道不可名,才更要去道去名,以供后人参悟。“译”亦是如此。倘若把翻译置于广阔的文化空间中,“译”与“道”尚且有共通之处,可见文化是处处相通的。即使书不尽言,言不尽意,但在文化视阈下,即便言已尽,而意却可以无穷。让“译”跳出语言的层面,让语言的可译与不可译的问题化解在文化的“译”上,让表象的语言走向内在精神的契合。所以,“译”可译,只有去译,才能“信译”“达译”“雅译”,才能对“译”有更加多元化的理解。

[1]谭载喜.西方翻译简史[M].北京:商务印书馆,1991.

[2]刘明涛.新编古汉语常用字字典(修订版)[Z].黑龙江:黑龙江人民出版社,2003.817.

[3]张泽乾.翻译经纬[M].湖北:武汉大学出版社,1994.2-3.

[4]Liou Kia-hway.Lao-tseu.Tao-t king[Z].France:Folio,2016,11.

[5]Stanislas Julien.Lao-tseu.Tao-te king[Z].France:Edition Mille et une nuit,2006,7.

[6]许钧.翻译论(修订版)[M].江苏:译林出版社,2014.41.

[7]张隆溪.冯川译.道与逻各斯[M].江苏:江苏教育出版社,2006.37.

[8]张伟平.图解翻译学[M].世界图书出版公司,2001.17.

[9]严绍.“文化语境”与“变异体”以及文学的发生[A].北京大学比较文学与比较文化研究所.多边文化研究[C].新世界出版社,2001.85.

“Translation” and “Taoism”

LU Si-qi

(French Department, College of Foreign Languages and Cultures, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610000,China)

When people make a research on translation, firstly they should solve several basic questions related to translation, i.e., whether a literary work can be translated, how to translate, and how to assess the result of translation. These questions also belong to the central issues which have been debated in the translation circle for a thousand years. Tao Te Ching is the cultural classic of Chinese Taoist school. As the beginning sentence, “The divine law can be known, but it may be not the law well-known to you; things may be named, but names are not the things” expresses the inner connections between thoughts, languages and expressions and has some common points with translation. In this way,proceeding from the relationship between “Taoism” and “translation”, this paper makes a research on “Taoism”, tries to answer the questions of “translation” and the issues related to “translation” from another angle and elevates translation study to the cultural level, and enriches the meaning of translation with cultural diversity. As a result, with the help of this paper, readers can have a better understanding of the nature of translation. A better understanding of translation can guide the practice of translation.

translation; “The divine law can be known, but it may be not the law well-known to you; things may be named, but names are not the things.”; Taoism; cultural approach

H059

A

2095-3763(2016)04-0125-04

2016-06-30

路斯琪(1988- ),女,四川成都人,四川大学法语语言文学专业硕士在读,研究方向为翻译理论。