组织支持感与组织承诺——基于职业成长与组织公平的研究

周 霞 曹桂玲(华南理工大学,广州 510641)

组织支持感与组织承诺——基于职业成长与组织公平的研究

周霞曹桂玲

(华南理工大学,广州 510641)

本文以25个省份400名员工为样本,从员工感知角度评价组织支持对组织承诺的影响,并引入职业成长和组织公平作为中介变量和调节变量构建研究模型。实证结果表明:组织支持感直接对组织承诺产生显著正向影响;职业成长在组织支持感与组织承诺之间起到部分中介作用。深入研究显示,组织公平在组织支持感与职业成长及组织支持感与组织承诺之间均发挥调节效应,且在组织支持感与职业成长之间的调节效应更显著。研究结论对提高组织支持有效性、促进员工职业成长、维持员工内心公平有重要意义。

组织支持感 职业成长 组织承诺 组织公平 中介作用 调节效应

引 言

2015年前三季度仅上市公司高管就发布2483份辞职公告[1],全年员工整体流动性较上年增长,平均离职率达17.7%,其中“对目前工作不满”成离职主因[2]。可见,在新经济时代员工工作态度与职业价值观均发生改变,组织承诺呈降低趋势[3]。然而,高组织承诺通常会使员工产生较多对组织发展有积极作用的行为,如高敬业度、高工作绩效[4-6]。因此,组织承诺是企业关注的热点。但是,随着组织扁平化和无边界职业生涯的出现[7],员工的职业成长可通过职业轮换和工作流动实现。当前工作流动[8]、职业转换[7]更是变得极为常见。在这样的职业环境下,欲增强员工组织承诺,组织必须转变思维,加大对员工的支持,才能促使员工产生有利于组织发展的行为[9,10]。同时,张凤华[11]、苏雪[12]和卢纪华[6]等多名学者研究发现,当员工感知到组织提供的支持时,他们会倾向于产生与组织发展一致的行为,即清晰感知组织支持有助于提升员工对组织的承诺。查阅现有文献可知,此前学者们的研究主要有两个特征:(1)通过理论研究分析组织支持感相关研究的进展[13-15]和组织承诺的理论成果[16,17];(2)探究组织支持感对职业成长的作用[18],关注职业成长与组织承诺的关系[8]。但是,梳理这些文献可以发现,现有研究存在以下不足:(1)组织支持感与组织承诺内部机制的分析仍有待加深,系统性研究较少,且对职业成长在组织支持感与组织承诺关系中的作用关注不足;(2)基于社会交换理论,企业员工的组织公平对员工行为的影响值得探究。因此,本研究尝试从员工感知的角度出发探讨职业成长和组织公平在组织支持与组织承诺中的作用机制,并运用社会交换理论对此做出解释,以期为人力资源管理的理论研究做出一定的补充,并为企业实践提供一定的借鉴。

1 理论基础与研究假设

1.1组织支持感与职业成长的关系

组织支持感是Eisenberger等基于社会交换理论提出的,主要反映员工对组织重视其贡献、关心其福利的感知[19],Mcmillin认为其具体表现为不止一个方面,工具性支持和社会情感支持是组织支持必不可少的两个维度[20]。国外学者Grane等指出,职业成长指员工依照个人职业规划,选择有助于个人发展的工作类别进行流动的速度[21]。为使得职业成长便于衡量[22],翁清雄将职业成长划分为组织内职业成长与组织间职业成长两个方面[9],而本文仅探究员工组织内职业成长。组织内职业成长指员工在当前企业中职业的发展速度,具体包括职业能力发展速度、职业目标进展速度、晋升速度与报酬增长速度[23]。晋升速度和报酬增长速度在样本的晋升与报酬高度相关时能够合为一个维度——组织回报增长[10]。

组织支持感传达了组织的期望和对其成员价值的认可[24]。Kahn发现,当员工感知组织提供的支持较低时,他们并不明确组织的期望[19]。那么,出于自我保护的考虑,员工在投入工作角色时会有更多顾虑[25],并倾向于从工作中抽离。司琴的研究表明,组织支持感较低的员工认为他们的价值和能力认可度较低,很难在工作角色中体验到意义,投入工作角色的意愿也更低[26];相反组织支持感较高的员工能够通过减弱紧张感并减少其退却行为,进而增强责任感和义务感[27]。同时,基于心理可获得性和工作资源的角度,组织支持感较低的员工获得的工作资源较少,用于完成工作目标和应对工作需求的资源不足[28],自然较难获得职业成长,而组织支持感较高的员工则不同。因此,组织在自身发展的同时,应当注重员工的发展,以实现员工的职业目标,在职业晋升和薪酬福利提升的基础上,促进员工的职业成长[18]。基于此,提出本研究的第一个假设:

H1:组织支持感与职业成长正相关。

1.2组织支持感与组织承诺的关系

Becker最早提出组织承诺的概念,指员工对所在企业付出增多时,内心会形成一种情愿参加企业工作的情感[29]。员工对所在组织的认同和卷入程度[30],对企业宗旨、目标及角色的认同,并由此形成对企业的情感依附[31]均为组织承诺的表现形式。Wiener认为,在规范性认同的基础上,组织承诺对员工行为产生主观规范压力,使其与所在组织发展方向和利益追求相一致[32],从而传达了职工维持组织成员资格的渴望与需求[33]。

Eisenberger认为,职工长久留在组织中且勤勉工作主要是因为组织的关心和重视[34]。这种关心和重视更多的表现为组织对员工的支持,进而可作为一种工作资源影响员工在工作中的表现,如员工的组织承诺[25]。究其原因主要在于以下3个方面:(1)组织支持感能够满足员工的心理需求,当员工感知到组织乐于为其工作提供支持且带来相应回报时,会形成组织期望的行为,为组织目标达成投入更多努力[6];(2)社会交换理论表明,组织支持感处于较高水平,员工更可能从组织的角度出发,产生有利于组织的行为,而组织支持感水平较低时,员工则更愿意循规蹈矩地完成工作,对组织的情感依附性较弱[35];(3)员工感知到组织提供的多方面支持时,他们倾向于维持组织成员的身份与资格,故而非常有可能形成较强的组织承诺[36]。由此,提出假设2:

H2:组织支持感与组织承诺正相关。

1.3职业成长与组织承诺的关系

在探究职业成长与组织承诺相互关系时,学者Weng发现职业成长对组织承诺有很好的预测作用[9]。本研究深入分析其内部作用机制,主要归纳为以下3点:(1)当员工需求能够在组织中满足,并且个人才能有平台施展时,员工将表现出更多积极的工作态度,同时情感上也会更依附组织[37];(2)如果员工在组织中可以获得晋升机会和丰厚薪酬,意味着他在组织内获得很好的职业成长,而这类职工的离职成本很高,因此为保持已有职位和待遇等,他们可能更倾向于留下来继续工作[38];(3)此外,员工觉察组织为其个人发展提供了帮助,基于社会交换理论,他们会产生回报组织的意愿,进而员工在社会责任与规范的共同作用下加强对组织的承诺[33]。基于以上分析,提出如下假设:

H3:职业成长与组织承诺正相关。

翁清雄等指出员工在组织内的职业成长实质是企业与员工之间的互惠行为与内在心理契约[8]。他们感知到在组织内获得的培训体系、激励体系、晋升体系和职业发展规划体系等组织支持是促使其实现职业成长的核心要素[39],助推他们在各方面得到长足发展。既然员工的职业成长得益于组织提供的支持,那么作为回馈,将体现为员工对组织目标与政策的进一步认同与支持,从而加强组织承诺。因此,Ballout认为,在心理契约的作用下,员工感知的组织支持是其职业成长非常重要的因素[40],职业成长又是组织承诺很好的预测因素。如果员工在组织内能够获得工作上的支持和自身价值的认可,那么,他们的职业成长一般会更快,进而员工会加深对组织的认可,在完成面临的工作任务时也更投入[38]。基于上述分析,做出如下假设:

H4:职业成长在组织支持感与组织承诺之间起到中介作用。

1.4组织公平的调节效应

组织公平源于公平理论,亚当斯最早提出时旨在强调分配公平,之后逐步引入程序公平[41]和互动公平。分配公平反映了分配结果带给组织成员是否公平的直观感受[42];程序公平指发言权,即组织成员在关心企业分配结果是否公平的同时,也会对分配的过程是否公平作出主观评价[41];互动公平指在分配报酬时员工对于执行人员对待自己的方式、方法和态度等的公平直觉[43],也可细分为人际公平与信息公平[44]。本研究接受组织公平的三维结构。尽管孙健敏等指出组织支持感会影响员工在工作中的表现,且员工对组织支持的清晰感知能够促进其职业成长[25],但是,申晓红、肖鹏等学者认为,企业中存在社会比较过程[45-47]。若员工在企业内的横向和纵向对比均使员工感到公平,他在工作中会更加努力[42];否则就可能减少工作投入,甚至消极怠工。因此,当员工感知到组织对其公平时,他的职业成长会更快,相反,当员工感觉受到不公平对待时,他的职业成长会受到一定影响[24]。基于上述分析,做出如下假设:

H5:组织公平在组织支持感与职业成长关系之间发挥调节效应,若组织公平程度高,那么组织支持感与职业成长之间的正向关系较强,若组织公平程度低,那么组织支持感与职业成长之间的正向关系较弱。

韩励指出,企业是社会的缩影,组织公平是员工与组织交换时应该遵循的基本原则[48]。即使企业会为内部所有员工提供组织支持,也不一定能使每位员工感到满意[49]。因为员工对于组织所提供的支持并不只是看重其绝对值,而是会将自身获得的组织支持与周围同事获得的组织支持进行对比,同时也会对比自己在公司就职以来的组织支持程度变化情况[46]。如果遇到不公平的情形,个体会产生紧张感,从而促使个体采取一系列行动以平衡自身感受到的不公平感[50]。因此,不公平的心理作用会对他们的行为产生影响,进而减少组织承诺[6]。反之,员工如果觉得组织在不同员工之间的支持是相对均等的,就会激励他们更好地为组织服务,增强组织承诺[51]。基于上述分析,做出如下假设:

H6:组织公平在组织支持感与组织承诺关系之间发挥调节效应,若组织公平程度高,那么组织支持感与组织承诺之间的正向关系较强,若组织公平程度低,那么组织支持感与组织承诺之间的正向关系较弱。

1.5研究模型

基于职业成长的中介作用与组织公平的调节效应,本文构建研究模型如下:

图1 研究模型

2 研究设计

2.1研究样本

本研究样本来自北京、上海、广东、河南等25个省份。在取样上,对各省份、行业的样本数进行控制,尽量保持相对均衡。本次调查时间为2015年8月25日至2016年2月25日,期间共发出问卷400份,回收357份,回收率为89.25%,其中有效问卷272份,有效率为76.19%。

2.2研究工具

本研究包含4个待测概念,故引用了4个量表,计分时遵循Likert五点测度,由“非常不同意”到“非常同意”依次给予1~5分。

2.2.1组织支持感的测量

本文参考Eisenberger开发的含有8个项目的问卷,后经因子分析抽取出对工作的支持和对生活的支持两个因子[53]。

2.2.2职业成长的测量

按照Weng的测量方法,从职业目标进展、职业能力发展、组织回报增长3个方面来测量。量表包括15个题项,职业目标进展和职业能力发展均为4个题项,组织回报增长有7个题项[10]。2.2.3 组织公平的测量

本研究使用刘亚[54],李骏峰[49]等编制的组织公平量表,分别从分配公平、程序公平和互动公平3个维度对组织公平进行了测量。此量表是在Niehoff[42]所编制的组织公平量表的基础上,结合中国的实际修订而成的。

2.2.4组织承诺的测量

本文主要参考我国学者刘小平的组织承诺量表[55]。该量表包括3个维度:情感承诺、继续承诺和规范承诺。

3 数据分析与研究结果

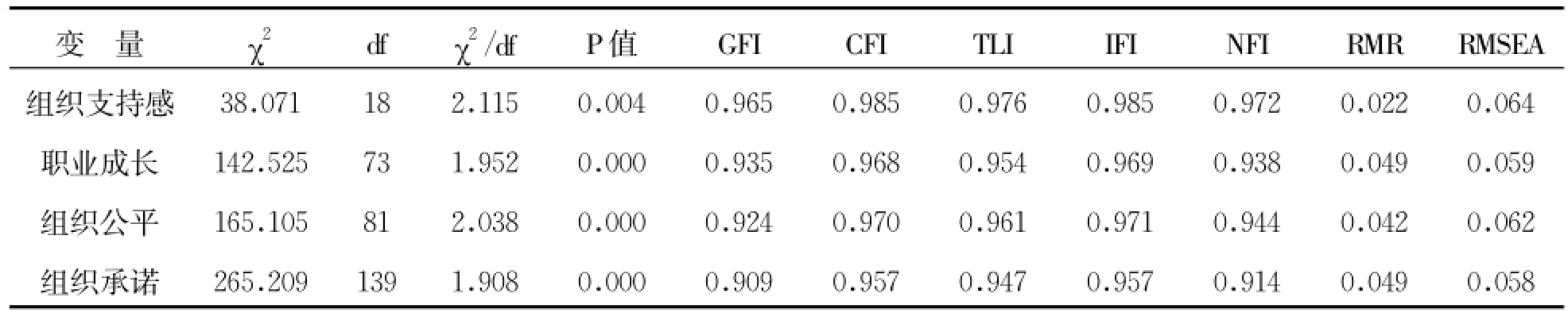

3.1信度与效度分析

本研究运用SPSS对组织支持感、职业成长、组织公平、组织承诺的测量模型进行信度分析,其内部一致性信度系数结果如表2所示,依次为0.918、0.901、0.940、0.930,4个变量的α系数均在0.9以上,说明各变量具有较好的信度;同时,本文通过AMOS 20.0对4个变量的测量模型进行效度分析,具体拟合指标如表1所示。其中,χ2/df<3,RMSEA<0.08,RMR<0.05,GFI、CFI、TLI、IFI和NFI均大于0.9,表明4个变量的模型的拟合度良好。故本研究中的变量模型是不可拒绝的。

表1 各变量验证性因素分析(N=272)

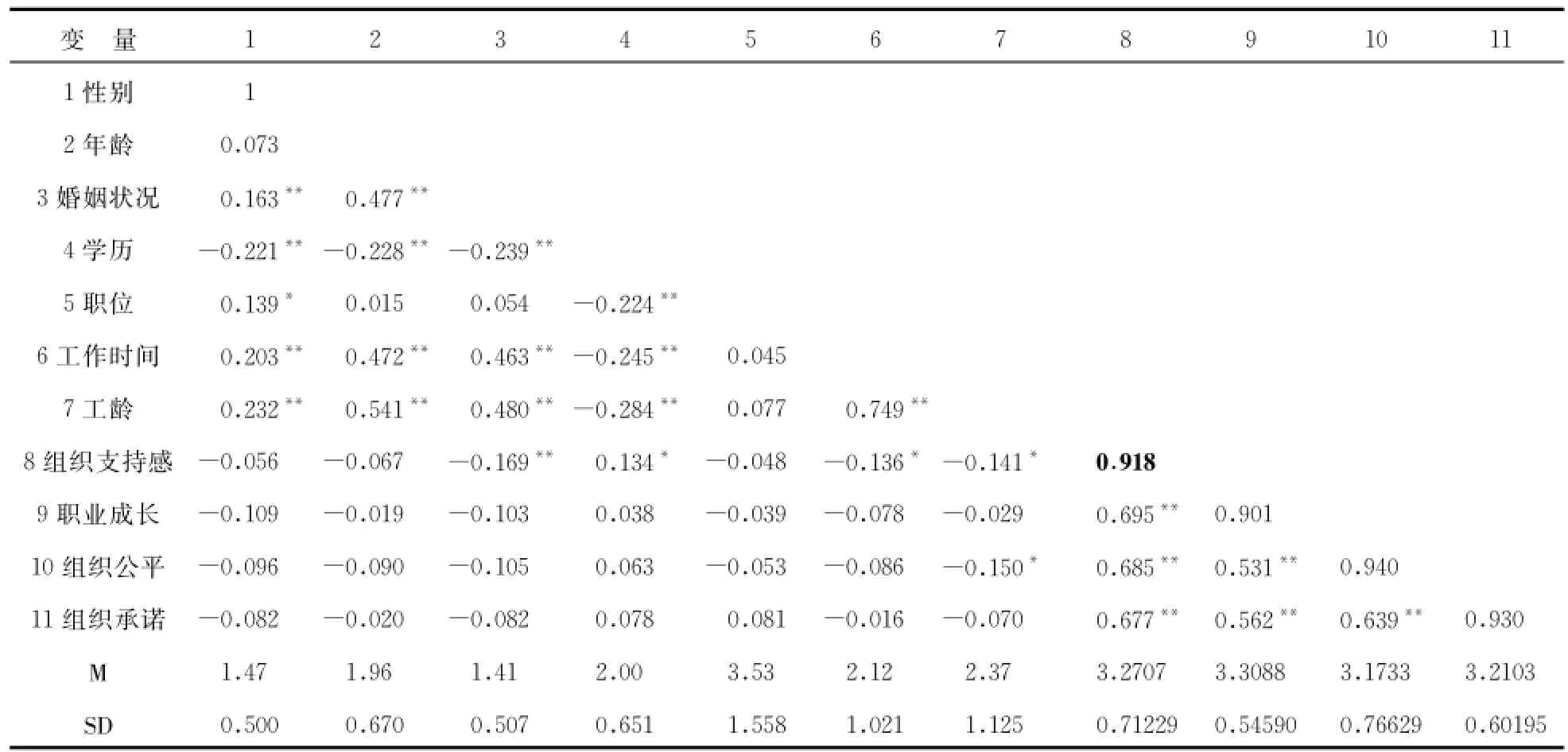

3.2描述性统计分析

运用SPASS19.0做描述性统计分析,各变量的均值、标准差、相关系数如表2所示。由表3内相关关系可知:组织支持感与职业成长(r= 0.695,p<0.01),职业成长与组织承诺(r= 0.562,p<0.01),组织支持感与组织承诺(r= 0.677,p<0.01)均显著相关,与研究假设一致。此外,组织支持感与婚姻状况(r=-0.169,p< 0.01)、学历(r=0.134,p<0.05)、工作时间(r =-0.136,p<0.05)和工龄(r=-0.141,p<0.05)相关;组织公平与工龄(r=-0.150*)相关,因此在做回归分析时,需要对部分人口统计学变量进行控制。另外,组织公平与组织支持感(r=0.685,p<0.01)、职业成长(r=0.531,p<0.01)和组织承诺(r=0.639,p<0.01)均相关,因此,在做回归分析时,应对变量进行控制。

表2 各变量的均值、标准差、相关系数及内部一致性信度系数(N=272)

3.3 回归分析

本文运用SPSS19.0通过层级回归对所提出的假设进行检验,回归分析结果如表3所示:表3中,M1和M2为组织支持感对职业成长的回归模型,首先将职业成长设为因变量,其次加入控制变量(性别、年龄等),最后将自变量组织支持感放入回归方程中,M1中,R2为0.01,F值为1.022,未通过显著性检验,证明控制变量的解释力度很低;M2中,R2为0.487,F值为33.159,通过显著性检验,组织支持感的系数为0.706,且在0.001的水平下,假设1得到验证。M5和M6用来检验组织支持感对组织承诺的作用机理,回归结果显示,模型M6的R2为0.469,F值为30.975,通过显著性检验,组织支持感的回归系数为0.688,且在0.001的水平下显著,假设2通过验证。M5和M9汇报了职业成长与组织承诺的回归结果,在M9中,R2为0.328,F值为17.529,通过0.001水平的显著性检验,职业成长的回归系数为0.569,且在0.001的水平下显著,说明职业成长对组织承诺有正向影响,假设3验证通过。

表3 层级回归分析(N=272)

3.4结构方程模型

利用变量间相关系数矩阵建立结构方程模型,以检验组织公平的中介作用。

表4 中介作用模型验证性因素分析(N=272)

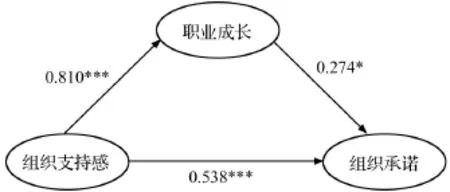

表4给出了部分中介模型与完全中介模型的对比。由表4中的模型拟合指标可知,完全中介模型的RMSEA=0.082>0.08,故该模型不成立;而由部分中介模型拟合度分析结果可见,χ2/df<3,RMSEA<0.08,RMR<0.05,GFI、CFI、TLI、 IFI和NFI均大于0.9,表明部分中介模型成立。故假设4通过检验,即职业成长在组织支持感与组织承诺之间起到部分中介作用。部分中介模型的各变量间标准化路径系数见图2,组织支持感对职业成长影响显著(b=0.810,p<0.001);同时职业成长对组织承诺影响也显著(b=0.274,p<0.01)。

图2 职业成长的部分中介作用模型

3.5调节效应检验

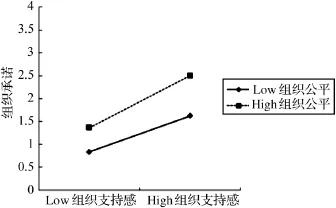

为研究组织公平对组织支持感→职业成长关系的调节作用,本文构建以职业成长为因变量的回归模型,运用层级回归进行分析。在M1、M2、M3和M4中,以职业成长为因变量,组织支持感为自变量,然后加入交互项进行回归,回归结果如表3所示。在M1中,只考虑性别等人口统计学变量对职业成长的作用,其解释力度很低(R2=0.001);在M2中,考虑人口统计学变量和组织支持感对职业成长的作用,其中组织支持感在0.001的显著性水平上对职业成长有明显影响,F值为33.159(p<0.001),回归方程显著;在M3中,考虑人口统计学变量、组织支持感和组织公平对职业成长的作用,F值为30.520(p<0.001),回归方程显著;在M4中,将组织支持感与组织公平的交互项引入回归方程,组织支持感×组织公平在0.05的显著性水平上发生作用,F值为28.440(p<0.001),回归方程显著,即组织公平使组织支持感与职业成长的关系得到加强,故组织公平在组织支持感与职业成长关系之间发挥调节效应。图3给出组织公平对组织支持感与职业成长关系的调节模式,由图3可知:随着员工组织公平的增加,组织支持感对职业成长的作用逐渐增强。因此,接受假设5。

同理,M5、M6、M7和M8是用于探究组织公平对组织支持感→组织承诺关系的调节作用构建的层级回归模型,回归结果见表3。模型M5显示性别等人口统计学变量的解释力度很低(R2= 0.007);M6中组织支持感在0.001的显著性水平上对组织承诺有明显影响,F值为30.975(p<0.001);M7结果显示,F值为35.455(p<0.001),回归方程显著;由M8可知,组织支持感×组织公平在0.05显著性水平上发生作用,F值为32.662(p<0.001),回归方程显著,即组织公平使组织支持感与组织承诺的关系得到加强,故组织公平在组织支持感与组织承诺关系之间发挥调节效应。图4给出组织公平对组织支持感与组织承诺关系的调节模式,由图4可知:随着员工组织公平的增加,组织支持感对组织承诺的作用逐渐增强。因此,接受假设6。同时,对比图3与图4,组织公平在组织支持感与职业成长之间的调节作用更为显著。

图3 组织公平对组织支持感与职业成长关系的调节作用

图4 组织公平对组织支持感与组织承诺关系的调节作用

4 研究结论与启示

本文借鉴扎根理论的思想精髓,从源头入手,顺应组织承诺发展趋势[56-58],依据社会交换理论,阐释组织支持感、职业成长与组织承诺的影响机制,主要得出以下结论:(1)组织支持感能够正向影响员工职业成长和组织承诺;(2)员工职业成长正向影响组织承诺,并在组织支持感与组织承诺关系之间起到部分中介作用;(3)组织公平在组织支持感与职业成长关系之间以及组织支持感与组织承诺关系之间均发挥调节效应,且在组织支持感与职业成长关系之间的调节效应更为显著。本研究有助于深入理解组织承诺的作用机制,同时能够丰富组织承诺前因变量研究。此外,本文将组织公平整合到组织承诺的研究中,这对组织公平理论有一定的启示,也为未来研究方向的拓展提供了新思路。

本研究对管理实践有3点启示:(1)根据社会交换理论,职工感知到的组织支持将以个人实际表现回馈组织,因此,欲增强内部职工的组织承诺,管理人员应通过培训、晋升等多种方式加强对职工的支持;(2)企业在进行人才招聘时,可适当考核员工的中长期目标和职业规划,如果员工的中长期职业目标与规划和组织整体目标以及所提供的职位较为吻合,那么员工可以在组织中获得较长远的职业发展,对组织的承诺也会更高;(3)企业在进行管理时应注意到员工之间存在相互比较的过程,所以既要分析对员工所提供支持的实际供给量,又要从职工个人的角度出发,了解他们对组织所提供支持的感知程度,尽量避免不公平的心理效应。

[1]胡潇滢.莫让离职潮演变成减持潮[Z].2015

[2]前程无忧.2015员工整体流动性小幅上升 企业调薪幅度维持弱势[Z].2016

[3]ARTHUR D.The Future of Advisor in the New Millennium[C]. Washington:National Association of Insurance and Financial Advisors Service Corporation,1999,94(7)14~15

[4]杨利平.组织承诺、薪酬结构与工作绩效的关系研究[D].太原:山西大学,2007

[5]吴林.组织承诺对员工绩效影响的实证研究[D].济南:山东大学,2009

[6]卢纪华,陈丽莉,赵希男.组织支持感、组织承诺与知识型员工敬业度的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2013,34(1):147~153

[7]江欣.基于EQC框架的无边界职业成长机理研究[D].杭州:浙江工商大学,2015

[8]翁清雄,席酉民.动态职业环境下职业成长与组织承诺的关系[J].管理科学学报,2011,14(3):48~59

[9]WENG Q,MCELORY J C,MORROW P C,et al.The Relationship between Career Growth and Organizational Commitment[J]. Journal of Vocational Behavior,2010,77(3):391~400

[10]WENG Q,MCELORY J C.Organizational Career Growth,Affective Occupational Commitment and Turnover Intentions[J].Journal of Vocational Behavior,2012,80(2):256~265

[11]张凤华.基于心理资本的组织支持感对知识员工创新行为的影响研究[D].济南:山东财经大学,2013

[12]苏雪.女性高层次人才组织支持感、心理资本和职业成功关系研究[D].长春:吉林大学,2013

[13]凌文辁,杨海军,方俐洛.企业员工的组织支持感[J].心理学报.2006,38(2):281~287

[14]许百华,张兴国.组织支持感研究进展[J].应用心理学,2005,11(4):325~329

[15]杨海军.企业员工组织支持感探讨[D].广州:暨南大学,2003

[16]马飞,孔凡晶,孙红立.组织承诺理论研究述评[J].情报科学,2010,(11):1741~1745

[17]戚振江,朱纪平.组织承诺理论及其研究新进展[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007,37(6):90~98

[18]邱春焱.核心员工组织支持感对职业成长的影响研究[D].杭州:浙江工商大学,2013

[19]WILLIAM A,Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work[J].Academy of Management Journal,1990,33(4):692~724

[20]R M.Customer Satisfaction and Organizational Support for Service Providers[D].University of Florida,1997

[21]GRAEN G B.Best Papers Proceedings:Making Global Partnerships Work Association of Japanese Business Studies[N].Washington,Washington D.C.,1997

[22]翁清雄,席酉民.职业成长与离职倾向:职业承诺与感知机会的调节作用[J].南开管理评论,2010,13(2):119~131

[23]翁清雄,席酉民.企业员工职业成长研究:量表编制和效度检验[J].管理评论,2011,23(10):132~143

[24]郭文臣,杨静,付佳.以组织犬儒主义为中介的组织支持感、组织公平感对反生产行为影响的研究[J].管理学报,2015,12(4):530~537

[25]孙健敏,陆欣欣,孙嘉卿.组织支持感与工作投入的曲线关系及其边界条件[J].管理科学,2015,28(2):93~102

[26]司琴.角色压力、组织支持感对知识型员工组织承诺的影响研究[D].济南:山东大学,2014

[27]段锦云,田晓明,孔瑜,等.组织支持感对员工进谏行为的影响机制[J].心理研究,2011,4(2):65~69

[28]杨连杰.组织支持感对员工心理所有权的影响研究[D].沈阳:辽宁大学,2013

[29]BECKER H S.Notes on the Concept of Commitment[J].American Journal of Sociology,1960:32~40

[30]PORTER L W,STEERS R M,et al.Organizational Commitment,Job Satisfaction,and Turnover among Psychiatric Technicians[J]. Journal of Applied Psychology.1974,59(5):603

[31]BUCHANAN B.Building Organizational Commitment:The Socialization of Managers in Work Organizations[J].Administrative science quarterly,1974:533~546

[32]WIENER Y.Commitment in Organizations:A normative View[J].Academy of Management Review,1982,7(3):418~428

[33]MEYER J P,ALLEN N J.A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment[J].Human Resource Management Review,1991,1(1):61~89

[34]RHOADES L,EISENBERGER R.Perceived Organizational Support:A Review of the Literature[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(4):698~714

[35]李金波,许百华,陈建明.影响员工工作投入的组织相关因素研究[J].应用心理学,2006,12(2):176~181

[36]黄海艳.非正式网络对个体创新行为的影响——组织支持感的调节作用[J].科学学研究,2014,32(4):631~638

[37]HACKMAN J R,OLDHAM G R.Motivation Through the Design of Work-test of a Theory[J].Organizational Behavior and Human Performance,1976,16(2):250~279

[38]翁清雄,席酉民.职业成长、组织承诺与离职倾向:集群内外比较[J].预测,2013,32(1):23~30

[39]CHEN Z,WAKABAYASHI M,TAKEUCHI N.A Comparative StudyofOrganizationalContextFactorsforManagerialCareer Progress:Focusing on Chinese State-owned,Sino-foreign Joint Venture and Japanese Corporations[J].International Journal of Human Resource Management,2004,15(4-5):750~774

[40]BAILOUT H I.Career Success:The Effects of Human Capital Person-environment Fit and Organizational Support[J].Journal of Managerial Psychology,2007,22(8):741~765

[41]Thibaut.J W,WALKER L.Procedural Justice:A Psychological Analysis[Z].1975

[42]于扬眉.工作倦怠在组织公平与离职倾向间的中介效应研究[D].北京:中国人民大学,2013

[43]BIES F.Interactional Justice:Communication Criteria of Fairness[R].Greenwich,CT JAI Press,1986

[44]GREENBERG J,CROPANZANO R.The Social Side of Fairness: Interpersonal and Informational Classes of Organizational Justice[C]∥CROPAN ZNAO R.Justice in the Workplace:Approaching Fairness in Human Resource Management,Lawrence Erlbaum Associates,Hillsdale,NJ,1993:79~103

[45]申晓红.新生代员工组织公平感与反生产行为的关系研究[D].徐州:中国矿业大学,2014

[46]肖鹏.组织公平、组织信任与员工沉默的关系研究[D].天津:天津师范大学,2014

[47]徐雯.事业单位劳务派遣工组织公平组织认同与工作绩效相关性研究[D].合肥:安徽大学,2014

[48]韩励.中国文化背景下组织公平感对员工敬业的影响机制研究[D].杭州:浙江工商大学,2014

[49]李骏峰.组织公平、工作倦怠与情感承诺的关系研究[D].厦门:厦门大学,2008

[50]苗仁涛,孙健敏,刘军.基于工作态度的组织支持感与组织公平对组织公民行为的影响研究[J].商业经济与管理,2012,251(9):29~40

[51]陆玲玲.基于组织支持感的组织公平感与组织承诺的关系研究[D].苏州:苏州大学,2010

[52]史会斌.非对称联盟中组织公平感对承诺影响差异的实证研究[J].工业技术经济,2014,(8):139~146

[53]凌文辁,张治灿,方俐洛.影响组织承诺的因素探讨[J].心理学报,2001,34(3):68~72

[54]刘亚,龙立荣,李晔.组织公平感对组织效果变量的影响[J].管理世界,2003,(3):126~132

[55]刘小平,王重鸣.组织承诺影响因素的模拟实验研究[J].中国管理科学,2002,10(6):97~100

[56]王林林.个人——组织价值观匹配对组织承诺的影响研究[D].济南:山东大学,2009

[57]闫燕.海归知识员工组织支持感和主动性人格对组织承诺的影响研究[D].成都:西南财经大学,2012

[58]张旭,樊耘,黄敏萍,等.基于自我决定理论的组织承诺形成机制模型构建:以自主需求成为主导需求为背景[J].南开管理评论,2013,16(6):59~69

Perceived Organizational Support and Organizational Commitment——Based on the Research of Career Growth and Organizational Justice

Zhou Xia Cao Guiling

(South China University of Technology,Guangzhou 510641,China)

With samples from 400 employees of 25 provinces,this paper evaluates the impact that organizational support has on organizational commitment from the perspective of employees’perception and brings in career growth as mediating variable,organizational justice as moderating variable to build a theoretical research model.The empirical results show that:perceived organizational support applies positive influence on organizational commitment directly;moreover,career growth has partial mediating effect between perceived organizational support and organizational commitment.Further research shows that organizational justice plays a moderating role on the relationship between perceived organizational support and career growth,perceived organizational support and organizational commitment.And the moderating effect on the relationship between perceived organizational support and career growth is more significant.The conclusion has important practical significance to improve the effectiveness of organizational support,promote employees’professional growth and maintain employee inner justice.

perceived organizational support;career growth;organizational commitment;organizational justice;mediating effect;moderating effect

10.3969/j.issn.1004-910X.2016.11.018

F272.92

A

2016—05—23

广东省软科学项目“新型工业化进程中广东省民营科技产业发展战略研究”(项目编号:2009B080701027)。

周霞,华南理工大学工商管理学院教授,博士,博士生导师。研究方向:人力资源管理与技术创新。曹桂玲,华南理工大学工商管理学院硕士研究生。研究方向:人力资源管理与技术创新。

(责任编辑:史 琳)