贵州省南北盘江石灰岩地区水土保持工程对农村社会经济的影响

孙泉忠 宁茂岐

(1.贵州省水土保持技术咨询研究中心 贵阳 550002)

贵州省南北盘江石灰岩地区水土保持工程对农村社会经济的影响

孙泉忠 宁茂岐

(1.贵州省水土保持技术咨询研究中心 贵阳 550002)

为研究贵州省南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理工程对当地农村社会经济的影响,采用典型农户调查的方法,对项目区25条小流域2008年至2010年流域社会经济变化情况进行分析。结果表明:随着项目区水土保持综合治理工程效益的持续发挥,农村产业结构逐步得到调整,特色林果业逐步发展壮大,农村社会经济状况得到了改善。

贵州省;南北盘江;石灰岩地区;水土保持工程;农村社会经济

贵州省地处世界喀斯特发育最复杂、类型最齐全、分布面积最大的东亚喀斯特区域中心,也是我国碳酸盐岩分布面积最大、岩溶最发育的省区。全省碳酸盐岩出露面积占全省土地总面积的73.6%,具有环境容量低、生态环境脆弱、地形崎岖破碎、地貌镶嵌的自然景观[1]。而珠江上游南北盘江涉及贵州省的地区石灰岩广泛发育,山地土壤土层浅薄,加之坡度大,土壤流失速度快,陡坡耕地面积大,农民生活水平低[2]。为此,国家在先期开展试点工程的基础上,积极推动珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理工程,其中贵州项目区治理任务规划为2006-2010年完成,按照小流域为单元进行综合治理,进而提高区域生态容量,促进农村社会经济发展[3]。在积极开展治理工作的同时,要求积极推进水土保持监测工作[4~5],因此,通过对项目区25条小流域2008年至2010年的水土保持监测,分析治理工程对农村社会经济的影响情况,以期为石灰岩地区生态治理工程综合效益研究提供参考。

1 研究区概况

1.1 自然和社会经济情况

研究区为贵州省涉及珠江上游的南北盘江区域,大部分地区山高坡陡,地面起伏较大,海拔高度在1200m以上,相对高差400~600m。沉积了自震旦系至三叠系以碳酸盐层为主的浅海相沉积盖层,其中碳酸盐最大厚度占覆盖层厚度的85%,且有砂岩、页岩、玄武岩互层发育。区内土壤类型多样,主要有红壤、黄壤、黄红壤、石灰土、水稻土、红泥土、黄红泥土、黑泥土、潮土等。主要天然植被类型为亚热带针阔叶常绿、落叶混交林,但原生植被大多已遭人为破坏,现存植被多为次生植被。研究区涉及我省20个县,辖353个乡、4954个村,2007年共有人口1898603户,812.08万人,其中少数民族人口334.38万人,占总人口的41.18%,是我国少数民族集中地区。

1.2 治理工程概况

珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理工程贵州项目区涉及兴义、安龙、册亨、六枝、盘县、水城、威宁、关岭、紫云、西秀、镇宁、惠水、平塘、罗甸和长顺等20个县(市、区、特区),实施年限为2006年至2010年。项目区地处珠江上游,位于贵州省的西南部,国土总面积41949.30km2,水土流失面积17462.02km2,占国土面积的41.63%。工程实施植被恢复措施主要有封山育林、人工造林(水土保持林、经果林)、人工种草及陡坡退耕还林还草等,工程措施主要有坡改梯、蓄水池、拦砂坝、排灌沟渠、便道和植物护埂等。

2 调查研究方法

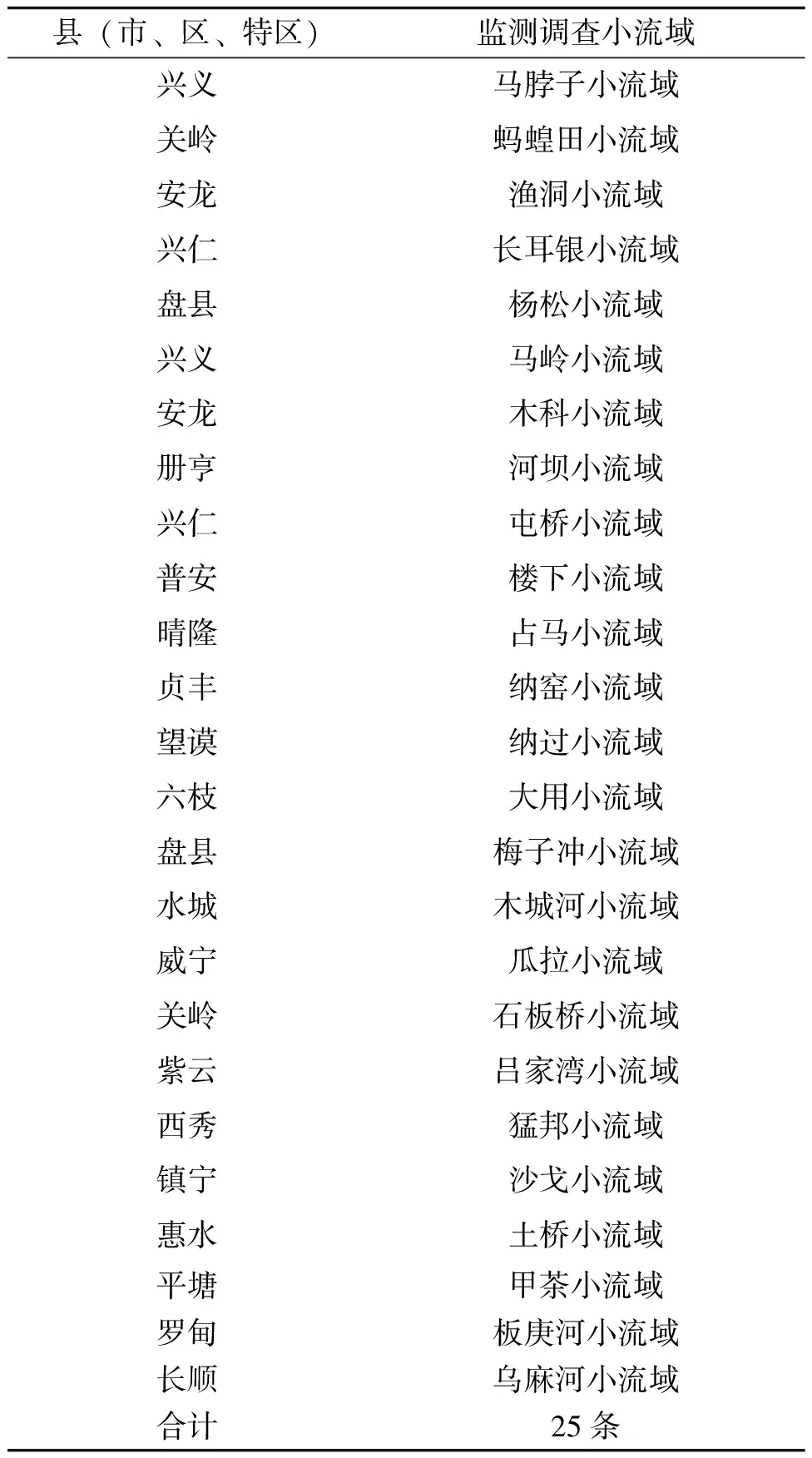

根据治理流域分布情况,选择了25条监测小流域(如表1),在每条小流域内按农户经济条件分为好、中、差三个档次,各档次抽取1户构成1个抽样组,每条小流域随机抽取3组共9户农户进行调查,共选择了225户典型农户进行跟踪调查。调查内容主要包括土地利用情况、产业结构、家庭人口构成、家庭总收入、人均纯收入、收入和粮食的来源与构成等。监测调查时段为2008年至2010年,每年进行社会经济调查一次。

表1 监测调查小流域情况

3 工程对农村土地利用和生产结构的影响

3.1 农村土地利用结构变化情况

通过实施坡改梯、人工造林和封山育林等措施,对农村土地利用结构进行了调整。工程实施后,坡耕地面积减少5828 hm2,相比治理前降低0.14%。通过实施人工造林等植被恢复措施,林地面积增加38710 hm2,相比治理前增加0.92%,荒山荒坡面积减少32890 hm2,相比治理前降低0.78%。对坡耕地进行坡改梯及经果林治理使得坡耕地面积有所下降,配套坡面水系工程后,使土地抗旱能力得到提升。在提高耕地生产力的同时,促进了特色林果业的发展,减少了水土流失。对荒山荒坡进行封禁及栽植水保林等措施,使得林地的面积有所增加,荒山荒坡的面积有所下降。通过工程的实施,土地利用结构得到调整,农村传统种植业逐渐向特色农林业过渡,在提升农民经济收入的同时,也有力促进了生态恢复。

3.2 农村产业结构变化情况

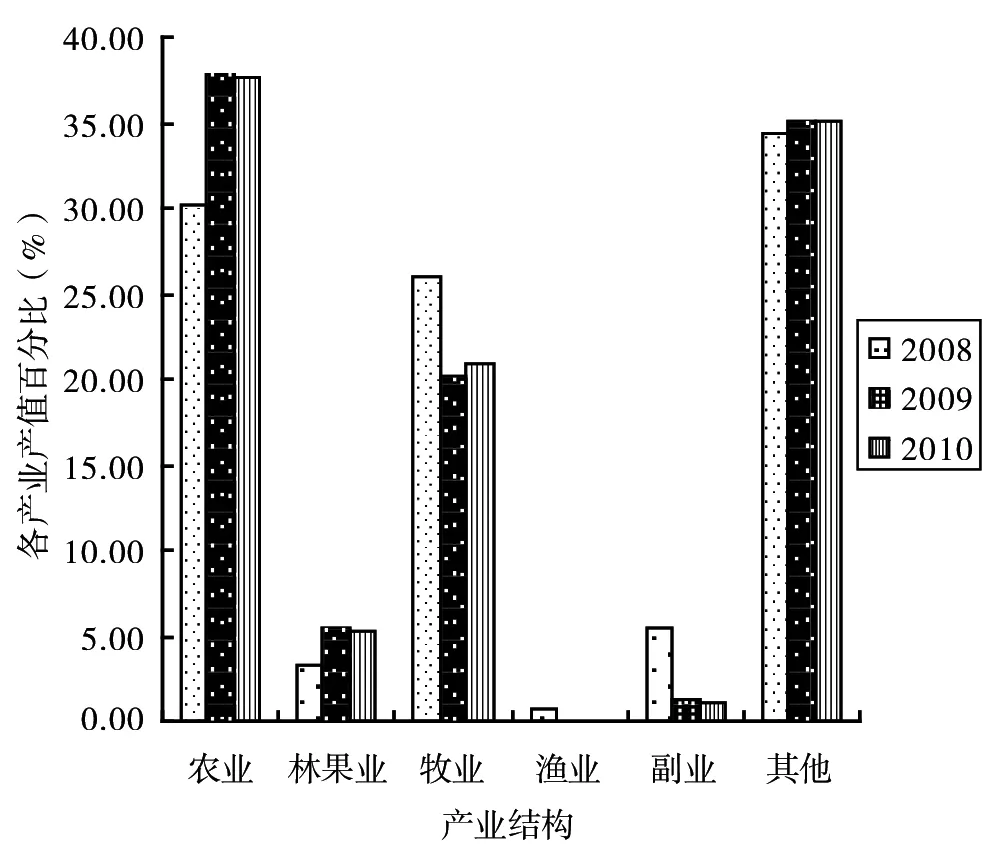

区内调查农户2008年、2009年及2010年各产业平均年产值如图1。由于在耕地区域实施小型水利水保工程,提升了耕地生产力,从2008年至2010年,农业所占比重有所提升,由2008年的30.18%提升到2010年的37.56%,增长7.38%,同时由于特色经济(果)林产业逐步发展,林果业所占比重也由2008年的3.27%提升到2010年的5.35%,增加2.08%。牧业在2008占总产值的26.04%,2009年有所下降,占总产值的20.25%,但2010年牧业产值有所增加,占总产值的20.96%,三年中副业的比例逐渐减少。治理工程实施后,耕地生产力的提高和经济(果)林产业的逐步发展,农村产业结构逐渐发生变化,促使农业及林果业的增长,副业逐渐向农林业转移。因此,通过实施坡改梯,并配置相应的引水沟渠、蓄水池等措施后,提升了耕地生产力,林果业比例逐渐提升,说明实施工程后,产业结构正在趋于多元化,逐渐改变原先单一的农业产业结构。

图1 农村各产业年产值比例变化图

4 工程对农村收入及收入结构的影响

4.1 家庭年均总收入和人均纯收入

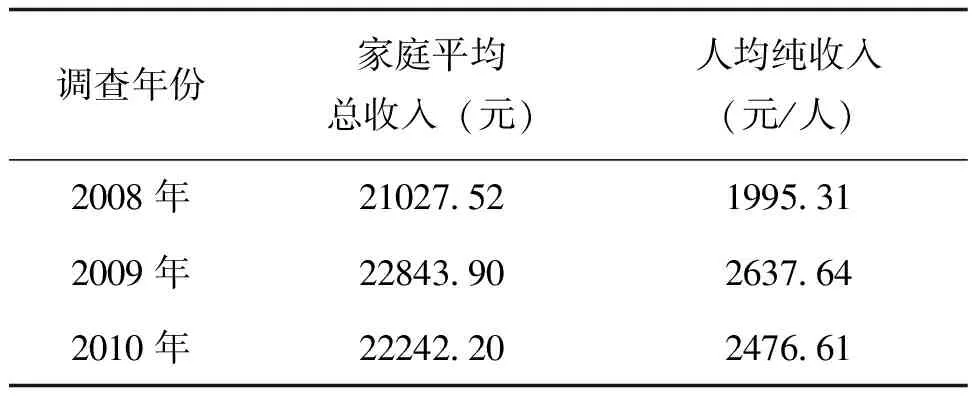

根据对监测小流域的家庭经济情况调查结果(如表2),2009年项目区家庭平均总收入相比2008年增长8.64%,人均纯收入相比2008年增长32.19%;2010年项目区家庭平均总收入相比2008年增长5.78%,相比2009年降低2.63%,人均纯收入相比2008年增长24.12%,相比2009年降低6.11%。在家庭年总收入和人均纯收入方面,2010年相比2009年有所下降,主要是由于2010年春季西南地区旱灾情况严重导致农林业减产所致。总体上,随着各项工程效益逐步发挥,产业结构的逐步调整,农村家庭收入和人均纯收入逐渐有所增加。

表2 农户家庭收入及人均纯收入情况

4.2 农户收入构成

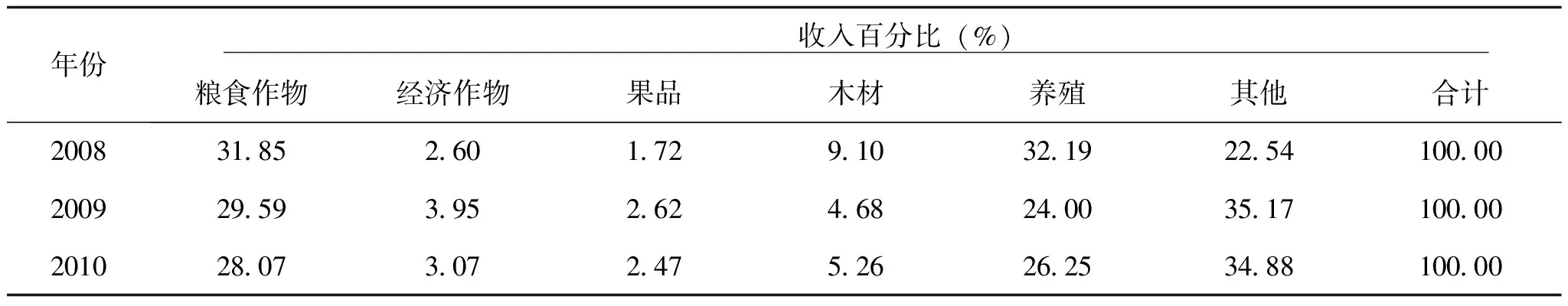

根据调查结果(如表3),2008年项目区农户平均收入中,粮食作物占总收入31.85%,养殖占32.19%,而经济作物和果品仅占2.60%和1.72%;2009年粮食作物所占比例有所下降,为29.59%,养殖为24.00%,由于项目区实施综合治理工程,进行了产业结构的调整,发展经济作物和栽植经果林,使得经济作物和果品所占总收入的比例有所上升,分别为3.95%和2.62%。2010年由于春季干旱的缘故,粮食作物、经济作物和果品所占总收入的比例均比2009年有所下降,但下降幅度较小,分别为28.07%、3.07%和2.47%,而养殖所占总收入比例相比2009年有所增加,为26.25%。

表3 农户收入构成

4.3 农户投入与支出

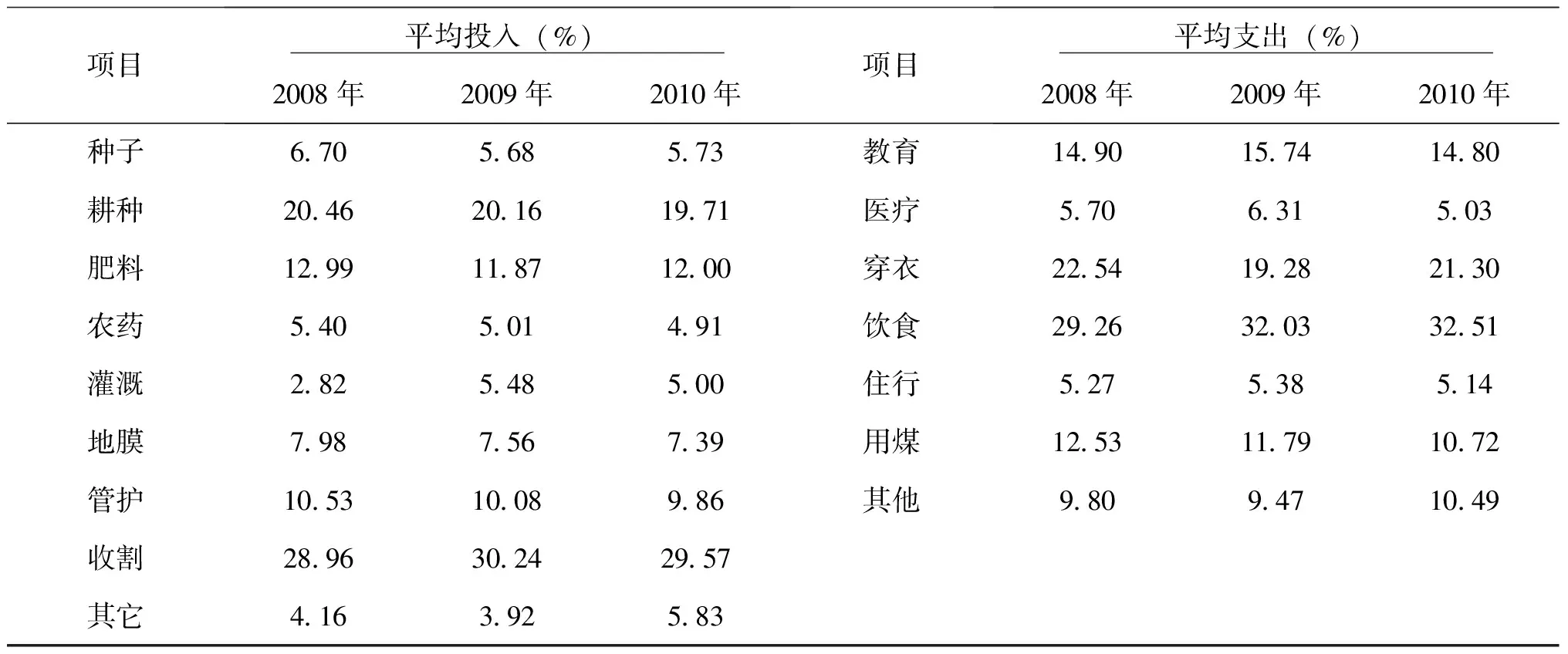

如表4, 2008年在项目区平均每户生产投入项目中,收割和耕作所占比例较大,分别占总投入的28.96%和20.46%,支出中饮食(包括农村婚丧嫁娶送礼)和穿衣所占比例较大,分别为29.26%和22.54%。2009年收割和耕作投入分别占总投入的30.24%和20.16%,耕作投入相比2008年有所下降,支出中饮食和穿衣所占比例较大,分别为32.03%和19.28%。2010年收割和耕作投入分别占总投入的29.57%和19.71%,耕作投入相比2008年有所下降,农药投入最少,占总投入的4.91%,支出中饮食和穿衣所占比例仍然较大,分别为32.51%和21.30%。

表4 农户投入支出比例状况

从2008年至2010年,在投入方面,耕作和收割所占比例较大,是农业投入的主要方面,特别是收割方面,年轻劳动力外出务工是导致收割投入较大主要因素。但随着产业结构调整,特色经济(果)林业的逐步发展,传统耕种的投入出现逐年下降的趋势。由于治理工程的实施,农田有效灌溉面积的增加,农户在灌溉配套设施上(输水管、水桶等)的投入提高,导致灌溉投入的比例稍有增加。在支出方面,饮食和穿衣为主要支出项目,其中饮食支出出现逐年增加的趋势,这与农民经济情况好转,可支配金额增加,农民消费水平升高有关,也与农村人情送礼方面的单位金额和送礼频率有关。在教育方面,由于国家实行义务教育,家庭在教育投入方面基本保持稳定,在医疗方面,由于国家实施农村医疗合作制,三年中医疗支出比例相对降低。

5 结论

(1)工程对坡耕地进行坡改梯改造及种植经济(果)林,使得坡耕地面积有所下降,对荒山荒坡进行封禁及栽植水保林等措施,使得林地的面积有所增加,荒山荒坡的面积有所下降,土地利用结构得到了一定的调整。通过实施坡改梯、并配置相应的引水沟渠、蓄水池等措施后,大大的提升了耕地生产力,林果业比例逐渐提升,传统种植业为主的产业结构逐步转向特色经济林产业为主的产业结构转变。

(2)随着各项工程效益逐步发挥,产业结构的逐步调整,农村家庭总收入和人均纯收入逐渐有所增加,但受2010年春季西南地区旱灾情况严重导致农林业减产所致,农户收入有所降低。在农户收入构成中,粮食作物和养殖业一直占主导地位,但随着特色林果业的逐步发展,经济作物收入呈逐渐增加的态势。在农户投入和支出方面,传统种植的投入逐渐降低,支出方面以穿衣和饮食为主,其他投入有所增加。总体上,项目区主要经济收入来源集中在农产业上,农村产业结构调整和家庭经济收入提升需要一个过程,随项目区治理工程效益的初步发挥,农户的经济状况得到了改善,从而使得他们拥有更多的资金用于改善自己的生产、生活条件,提高生活质量以及生产效率。

[1] 何腾兵.贵州喀斯特山区水土流失状况及生态农业建设途径探讨[J].水土保持学报,2000,14(5):28~34.

[2] 安和平,周家维. 贵州南、北盘江流域土壤侵蚀分区与评价[J].贵州林业科技,1995,23(2):1~7,21.

[3] 孙治仁,邓抒豪.珠江上游南北盘江喀斯特地区土地石漠化的成因及生态恢复模式[J].人民珠江, 2005, (6):1~3,12.

[4] 珠江流域水土保持监测中心站.珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理试点工程水土保持监测的思路与安排[C].全国第二届水土保持监测学术研讨会论文集, 2005.

[5] 水利部珠江水利委员会.珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理试点工程总结报告[J].人民珠江, 2007,(2):1~5.

Effect of Soil and Water Conservation Engineering on Rural Social Economy in Limestone Area of North and South Pan River Region,Guizhou

SUN Quan-zhong NING Mao-qi

(1.Soil and Water Conservation Technical Consulting and Research Center of Guizhou Province, Guiyang, Guizhou 550002)

In order to study the effect of comprehensive management of soil and water conservation engineering on rural social economy in limestone area of north and south pan river region, Guizhou, the social economic changes of the 25 small watersheds in the project area from 2008-2010 were analyzed through the typical household survey method. The results showed that: with the continuous benefits of comprehensive treatment of soil and water conservation engineering in the project area, the rural industrial structure has been gradually adjusted, the characteristic fruit industry has been growing steadily and the rural social economy has been improved.

Guizhou province; North and South Pan River; Limestone Area; soil and water conservation engineering; rural social economy

2016-05-21

孙泉忠(1983-),男,(汉族),甘肃靖远人,硕士,工程师,主要研究方向喀斯特地区土壤侵蚀与石漠化。E-mail:sqzdx1983@163.com

贵州省水利厅科技经费项目 (KT201311);水利部公益性行业科研专项经费项目(201401050);珠江上游南北盘江石灰岩地区水土保持综合治理工程贵州省项目区水土保持监测项目。

S19

B