在他乡:走近“上海写作计划”驻市作家

文/丁 黎

在他乡:走近“上海写作计划”驻市作家

文/丁黎

9月开始的两个月,几乎是上海一年里最好的季节了,随着道路两边的树木开始参差变色,整个城市仿佛被衬上斑斓油画的底色;随着日夜温差的拉大,早桂也开始在墨绿的树影里透露出点点金光,街道和公园里暗香浮动;气温就更是适宜了,用作家陈丹燕的话来说,“不是太冷,也不是太热,祝愿大家都能在上海找到乐趣。”她说这番话,是在欢迎一群远道而来的客人们——参加“2016上海写作计划”的10位驻市作家,他们和早秋一起到来,这也标志着一年一度的上海国际写作计划正式拉开帷幕。

旨在搭建文学沟通平台,促进中外作家交流的“上海写作计划”,自2008年启动以来,共有来自30余个国家的60位外国作家来到上海,驻市生活。“2016上海写作计划”的10位作家来自阿根廷、波兰、西班牙、美国、以色列、丹麦、新西兰、俄罗斯,在驻留上海的两个月时间里,他们将参加上海作协组织的多项文学活动、拜访上海作家家庭、与大学生交流等,但其中最重要的部分是,他们将在上海独立地生活2个月,没有酒店,没有导游,除了获得一间市中心的独立房间,其他所有的生活相关都由他们自己安排——这也是“上海写作计划”的核心思想,让他们真正地在上海感受“生活”。

如今,10位参与“上海写作计划”的驻市作家已经在这里生活了一个多月,他乡的生活是新奇还是寂寞?他们在这座城里遇到了什么?收获了什么?有没有一颗文学的种子就此埋下?作家们都有故事要说。

Frode:语言是最强大的武器

虽然在“上海写作计划”中,从来都没有对参与者提出过任何方面的创作要求——唯一的要求就是感受这个城市,但丹麦作家Frode对自己却是有要求的:在上海的这一个多月里,他坚持每天写作6小时,就在不久之前,他刚完成了自己一部写了三年的作品,关于九个参与了中国革命的年轻丹麦人的纪实文学——能在中国完成这部作品,虽然并不是刻意为之,但也是Frode的一个愿景,亦是他参与这次写作计划的一个出发点,如今圆满达成了。

之所以第一个就拜访Frode,说起来也是有点小八卦,因为在官方的介绍资料中,他在成为作家之前的另一个身份实在很吸引人,是一名在北京工作了五年的国际警察。然而当我在百乐门旁边的酒店式公寓见到“国际警察”本尊时,他看起来倒并不是我想象的“詹姆斯邦德”,而是一身北欧人特有的“冷淡范儿”,高瘦挺拔,有一双清透灰蓝的细长眼睛,仿佛从来就是个艺术家。听说了我的“失落”,Frode哈哈大笑,为了表示“安慰”,他特意打开电脑找出了年轻时候一身制服靠在警车边的英武照片与我分享——虽然那明明看起来比较像猫王。“是什么原因让你从警察成为一个作家?”面对照片里那个长发长鬓角的年轻警察,我的问题脱口而出,而Frode回答得比我还要顺溜:“因为我退休了呗。”

玩笑归玩笑,Frode认真的解释说,其实很多人都会觉得警察和文学是风马牛不相干的两个领域,但其实就他自己的经历来说,作为警察的四十年职业生涯中,每天都要阅读大量的案件报告,那些充满生活化的叙述或者令人完全想象不到的案情,每一篇都堪比纪实文学或者小说;而他自己更是要亲手书写各种案件报告,在书写的过程中对细节的准确叙述和对过程的如实记录也犹如一次又一次的“写作训练”——就这样,作为警察的Frode不知不觉中就进行了长期的“阅读”与“写作”训练,以至于有一天当他发现自己想要写点什么的时候,一切都显得水到渠成。

“从另一方面说,正是因为人们总有这样的误区,我也想为警察这个职业写点什么。”Frode说到兴头,站起来摆了个詹姆斯邦德的经典端枪造型,“人们一提到警察就想到电影里那种乒乒乓乓的枪战形象,不是说没有这一面,但那毕竟是极少发生的。大部分时候,警察就是个普通人,和你喝咖啡聊天,和你say hi,也有亲朋好友,也有七情六欲,也会有软弱的时候,也会担心害怕。”在Frode看来,“警察首先是个人”,这正是他最初开始写作的原由。“所以你也开过枪么?”我并没有忽略他这个一看就很专业的端枪造型,Frode笑着摇头:“在作为警察的四十年里我只拿出枪一次,但是从来没有开过火——我总是先跟人们用语言交流,语言是最强大的武器。”

语言胜过武器,因为这样的观念,Frode把自己工作中遇到的案件陆续写成小说,“但不是传统意义上的犯罪小说,我更愿意书写的是案情之外的部分,那些不能或‘不值得’被写进案件报告的部分,我会用一种虚构的手法将它们记录下来”。然而,在出版了若干虚构小说之后,有一天,Frode遇到了一个让自己充满探索欲的现实题材,这让他从此与中国这个遥远的国家结下了缘分。事情发生在2012年,这一年,Frode正在北京的丹麦大使馆担任“国际警察”职务,因为母校的100周年纪念活动而回到丹麦,却在学校的校友纪念碑上发现了一个特殊的信息,“那是一个年轻的丹麦男孩,他生活的街区就在我家附近,我发现他的生平上写着1941年12月8日逝于中国香港,只有28岁,是因为参加了香港的抗日联盟而死于日军的枪下。”Frode说,其实这个校友纪念碑一直都是存在的,但在此之前他对中国一无所知,这条信息也从没有引起他的注意;但当时他已经在中国工作了四年,对这个国家产生了足够的感情,这使他马上对这条信息产生了联想:这个年轻的男孩为什么会去中国香港?他在那里遭遇了什么?“这里面一定有个非常吸引人的故事。”

于是,Frode开始从这个校友的身上寻找蛛丝马迹,经过漫长的查询和寻访,Frode联系上了男孩的家人,阅读了他当年的信件,渐渐知道了一段被尘封的历史——原来,曾经有九个丹麦人,在中国香港参加过当地的反日联盟,在那个特殊的时代,还有更多像他们一样来自世界各地、各种阶级的年轻人,他们为了自由和信仰奉献了年轻的热血。在挖掘历史的过程中,Frode也自然而然地开始了一段全新的创作:“这是我的第一本根据真实事件书写的非虚构作品,为此我用了三年时间去接近那段历史,接近中国。”也正是因为如此,当他得知“上海写作计划”后,马上就积极地作出了申请——在他看来,能在上海完成这部与中国息息相关的作品,是非常有意义的事情。“这不是结束”,Frode在上海腹地这间虽然小却拥有一整面落地窗的房间里,透过玻璃俯瞰这座城市:“这里是另一个开始。”

Margaret:生活中只有这一刻是重要的

与丹麦作家Frode几乎闭门不出每日埋头写作不同,波兰作家Margaret几乎把每天的时间都花在了上海的大街小巷上,她因此对上海的地铁充满了赞叹:“你不知道上海的地铁有多么神奇,那么复杂,又那么简约,即使我不认识一个中文,也能够轻而易举地利用换乘渠道到达任何一个地方。哦,这简直是不可思议的。”

事实上,为驻市作家们选择一个什么样的住宿地,作协的工作人员也是花了心思的——因为希望他们能够真正深入这个城市的生活中去,但又要兼顾他们作为外国人的生活障碍和局限,最终帮他们选择这个位于静安寺边老百乐门旁的酒店式公寓,正是看中了这里既怀旧又摩登,既繁华又便利,近有静安公园可以接触各色市民,远有2号线、7号线地铁可以四通八达让他们探索城市。而Margaret显然没有辜负工作人员的用心,她甚至在入住这里的第一天就去探索了一下地铁:“你知道我们波兰并没有那么繁华,更没有那么多人,所以第一天我走出大楼,整个人都惊呆了,那么多的人,那么多的车,那么多的楼,我几乎立刻就迷失在这个城市里了。”那天,她就在这种“迷失”的状态下无意中走进了静安寺地铁站,却在那里“一下子就找到了自己的位置”,从此就迷上了上海的地铁。“我在地面上总是迷失,在地下却总能找回自己。”Margaret感性地说。

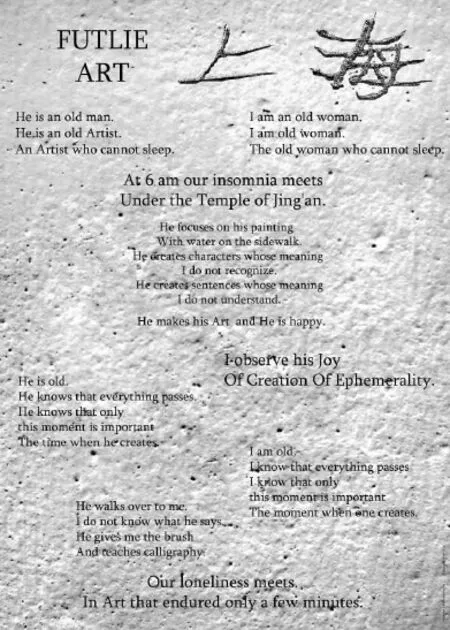

事实上,Margaret除了是作家还是一位诗人,这一点显而易见。当她凌乱地挽着一头棕红头发,披着黑色披肩为我打开房门,看见我就大呼一声“上帝啊太好了是个女孩”然后立马踢掉脚上的高跟鞋换上酒店拖鞋时,不知为何我一下子想到了杜拉斯——并不是因为她俩都叫“玛格丽特”,而是她们都有那种与年龄无关的天真劲儿,和一颗时刻都活在充沛的情绪里的诗人的心。而Margaret也几乎是这一批驻市作家中最早在上海创造出作品的,那是一首小诗,她在作协的第一次交流活动上就曾经用她的母语波兰语朗诵过,虽然听不懂,但那种音乐般的旋律感和她陶醉而投入的神情都给我留下了深刻的印象。听我提起这个,Margaret马上给我展示了她为这首诗制作的英文版电子诗笺——除了是诗人和作家,她还是一位视觉艺术家。在这首叫做《徒劳无功的艺术》的小诗里,诗人述说了一个自己在异国他乡的奇幻经历:有一位老艺术家,他清晨无法入睡,而我是一个年老的女人,我的清晨也无法入睡,然后我来到静安寺脚下,在那遇到了这个老人,他非常专注地在用水练习他的书法,他写出的字句我都不懂,但是我知道他沉浸在自己的艺术当中,而且深深为自己的这种创造感到某种乐趣。“我想他已经很老了,所以他知道一切事物进行的程序,而我也很老了,我也知道一切事物进行的程序,我也知道生活中只有这一刻是重要的。然后这位老人向我走来,我不知道他在说什么,但是他递给了我他的大毛笔,而且教我写字,这一切都是徒劳无功的艺术。”

Margaret的诗

有时候我们不得不承认,艺术家有不一样的灵魂,当Margaret用那种真心惊叹的语气向我讲述这个故事的时候,有那么一瞬间连我都觉得这一幕变得魔幻起来——然而在此之前我至少在公园里或者广场上见过十个以上用清水在水泥地上写书法的老人,从来就没有把他们和诗意做过任何联系。“其实这样的老人还蛮多的,这对于他们大约就是一种健身方式。”我不得不实话实说,但Margaret连连摇头,不不不,你想象一下,那是在凌晨六点,马路上几乎空无一人,寺庙的大门紧闭,但在门前却有这样一位老人在认真地书写那么美妙的中文——更美妙的是,下一秒它们就消失了。事实上那正是Margaret刚到上海的第一周,因为时差关系,她几乎每个晚上都睡不着,“我就每天躺在床上,睁着眼睛看那里的天空一点一点亮起来,”她用手里的一支烟遥遥指了一下整面墙的落地窗,“然后我就起床去静安公园了,因为那里总是最早出现人群的地方,她们在那么早的时间里练功、唱歌、跳舞、吹乐器,我觉得积累了一整夜的孤独感立刻就消散了。”于是,在最初的那两个星期里,Margaret每天都五点钟出门去静安公园,在那里待一个小时,然后回来继续睡觉。有一天,在回来的路上,她遇见了那位“徒劳无功的艺术家”。

“你知道那块空地,地上的砖是一个一个的方块形,”Margaret比划着:“那个老人身边不远处有一个小桶,他拿了一把细长的刷子——那时候我还没有意识到这就是他的毛笔,蘸了点水,就在一个一个的方格里写上一个一个的方块字,我觉得他的动作像某种舞蹈,又或者是中国功夫,那些字也非常美丽。”这一幕深深吸引了Margaret,特别是当一个个清晰的新字被书写出来的同时,一个个之前书写的字迹却在渐渐模糊、消失,这一幕充满了玄机,更充满了诗意,“那一刻我觉得我和他都参透了这种神秘的规律——生活中只有这一刻是重要的”。写字的老人显然也注意到了Margaret,“他向我走来,和我说了什么,我也和他说了一些话,但我们都听不懂对方,然后他把笔递给了我。”于是,在老人的帮助下,Margaret也用这支神奇的毛笔在地上的“方格”里写下了一个又一个“上海”“上海”,当这些“上海”全部消失无痕后,她告别了老人,回到屋里,写下了那首诗。“我几乎迫不及待要把我的下一个小说的背景定在中国,” Margaret兴奋地说起自己的写作计划,那将是一个一半波兰血统一半中国血统的女孩儿借助一个神奇的斗篷穿梭时空,来到中国寻找从未谋面的父亲的故事。不知道那个故事里会不会有一个“徒劳无功”地书写着会消失的汉字的老爷爷,但我想这正是“上海写作计划”的意义所在——从此这一段在上海的生活将在作家们的心里种下一粒种子,之后不知道遇到哪一场雨,哪一束阳光,哪一阵风,它就会发出芽来。

Jennifer & Heidi:在他乡重新发现母语

今年是“上海写作计划”的第九年,虽然并没有明确的写作要求,但每一年的活动都会有一个大的主题,今年的主题叫做“母语在他乡”。之所以选择这个主题,是希望来自世界各地、拥有不同母语的作家们能在上海感受彼此母语的魅力,更能在不同的语言环境里对自己的母语产生不同的敏感。对此,“上海写作计划”发起人、作家王安忆在欢迎仪式上殷切表示:“别看这世界很喧哗,事实上,声调简单,在同一频率上进行。所以,我无比期待,期待听到你们用母语朗读,母语是孕育文学的胎床,在这全球化的时代,亦成为文学的飞地,让许多许多声音在上海的天空中飞行。”

Jennifer

Heidi

作为回应,这一次参加活动的十位作家都用自己的母语朗读了自己的作品,在经历了一番阿根廷语、波兰语、西班牙语、俄罗斯语等等如音乐般充满节奏的陌生语言的洗礼之后,两位分别来自美国和新西兰的作家说起了自己的母语——英语,反倒让众人一下子产生了莫名的亲切感。于是话题便从这里展开——拥有一个能通行世界的母语,是一种怎样的体验?对此,来自新西兰的Heidi笑言“真是种幸运”,正因为母语是英语,当她想要去世界上任何一个国家走走看看的时候,几乎都可以很轻易地通过“教英语”这种方式自给自足的逗留很长时间。比如在参加这次活动之前,她就曾经在惠州的一所国际学校里作为英语老师和戏剧老师生活了很长一段时间。这一段经历给了Heidi很好的接触中国的机会:“因为我教的孩子年龄跨度很大,从3岁到18岁,我常常在教学的过程中对他们产生敬意——其中一个5岁的孩子甚至之前都没有见到过白人,但至少对我来说他们会说的英语已经比我能说的中文要多得多。”

说到为什么会来中国,Heidi说,这里面的渊源还与上海有关。原来,Heidi有一位情同祖母的友人,是位英国老太太,却也是位地地道道出生在上海的“老上海”。因为这个缘故,Heidi从小就听了很多关于上海、关于中国的故事,这让她渐渐地在脑海中形成了一个想象中的东方,所以当有一天她有能力靠母语远行时,她顺理成章的来到了中国。“现在你来到了上海,这座城市符合你的想象么?”“完!全!不!一!样!”Heidi夸张地直摇头:“我的那位友人是1925年在上海出生的,她的记忆里的一切都变样了。”毫无疑问在这么长的时间维度里,上海的变化是巨大的,但Heidi通过这一个多月在上海的生活,却也惊喜的发现,即使是100年前的上海,竟然也能在这个城市里找寻到影子,“比如外滩,还有豫园一带的老城区,上海的确是一个神奇的地方,在这里,新的城市和旧的城市同时存在。”而这无疑也给Heidi带来了激发创作的灵感,据说她正在构思的一个小说,就发生在“浦江饭店”——这也是她十年前曾经来上海短暂旅游时居住过的地方,十年过去了,记忆里的一切都发生了翻天覆地的变化,而“浦江饭店”竟然还是老样子,“那地方太适合发生点故事了”。

对于Heidi来说,母语是她走遍世界的通行证,让她与世界的沟通变得便利;但同样以英语为母语的美国人Jennifer,对此却有另一种感受——即使拥有了一门在任何地方都可以使用的母语,但在异乡使用母语却是不一样的感受,会增加对母语的敏感度,这是非常有意思的感受,这种感受某种程度可以拓展对母语的使用能力。Jennifer是那种很典型的美国人,热情开朗,当她弯起蓝眼睛笑看着你时,看起来很像《成长的烦恼》里的麦琪,让人很愿意倾听她的想法。Jennifer这份对母语的敏感来自于她大三那年在法国留学时的一段经历,“回首在图卢兹的那年,我印象最深刻的就是孤独。”虽然她有很多法国朋友,但语言的隔阂使她难以全身心融入各种关系,“所有人际关系都是由语言组成的。在法语中,我是另一个我,说法语时,我感觉更年轻、单纯、天真,也不会讥讽了——这并非因为我的性格改变了,而是因为有限的法语词汇让我难以传达语言的精妙之处。”而“孤独”亦唤起了年轻的Jennifer对“母语”阅读和创作的如饥似渴,那一年她超重的背包里装满了小说,有狄更斯的大部头,也有凯瑟琳·曼斯菲尔德、詹尼特·弗雷姆的著作,“语言成了我的归宿地。”Jennifer回忆说:“在外语环境中用英语创作是一种深刻的经历。我为了慰藉、为了愉悦、为了内心的陪伴而创作。在纸上我可以用母语完整而准确地传达我的所见所闻所感所想,我可以沉浸在文字游戏中,或者像腹语者一样发出我的声音。一时兴起我可以或有趣、或抒情、或夸张、或善于解析。正是这一年的经历让我走上了现在的路。”

有趣的是,当Jennifer在法国待了一段时间再回到美国之后,她有时候会在写作过程当中很想念有些法语中的词。“这些词要表达的意思在英语当中是没有的,譬如在法语当中‘YOU’也是个有点骂人的口语,这种表达很容易在写作中产生某种双关的效果,但类似的词在英语当中却找不到,这时候我就会觉得,虽然我的母语可以走遍天下,但如果要真正了解一个地方,学会当地的语言还是必须的。”“所以你打算学习中文了么?”我开玩笑问她,Jennifer连连表示中文太难,但她非常高兴的是,就在明年,她的一本书将被翻译成中文在中国出版,“这是我的第一本中文书!”而在上海的这一个月生活也让她产生了新的灵感,“虽然我在得知要来上海之前用了一个夏天的时间阅读了好些关于这个城市的书,但我必须承认,它还是超出了我的想象!”如今,她正在构思一篇以上海为背景的短篇小说,我们期待早日看到她用母语书写的上海。