射频消融联合无水乙醇局部注射对原发性肝癌的生命质量及预后的影响

牛剑祥(内蒙古医科大学附属医院普通外科,内蒙古 呼和浩特 010055)

我国每年肝细胞癌发病约有30万人,肝细胞癌死亡也约为30万,其病死率与发病率之比高达0.98。肝细胞癌的特点是发病及恶化速度快、复发率高、当前治疗方法效果较差、致命率高等,在肿瘤学界是非常棘手的难题之一[1-3]。对大部分不能切除的晚期肝癌患者进行有效的微创治疗对于改善患者的生命质量,延长患者生存期具有重要意义。目前的微创治疗方法主要包括乙醇注射、射频消融、激光和微波等方法,超声引导经皮无水乙醇注射术的特点是通过超声引导,利用细针进行穿刺手术具有安全、可靠及微创等优点,特别是无水乙醇可以促进血管的栓塞,具有很好的疗效[4-5]。近年来,射频消融和微波等物理热凝固方法在临床应用治疗中报道较多[6-7]。同时在治疗中晚期肝细胞癌的过程中,综合上述两种方法进行治疗能够取得较好的效果,能够弥补独立治疗的缺陷[8]。该方法被认为是最具前景的肿瘤中晚期治疗方法之一[9]。近年来,学者也在不断寻找该病预后的相关影响因素,了解其危险因素对于防治方案的制定具有重要意义[10-11]。本研究探讨射频消融联合无水乙醇局部注射对原发性肝癌患者的生命质量及预后的影响,为原发性肝癌防治提供新方法和新思路。

1 资料与方法

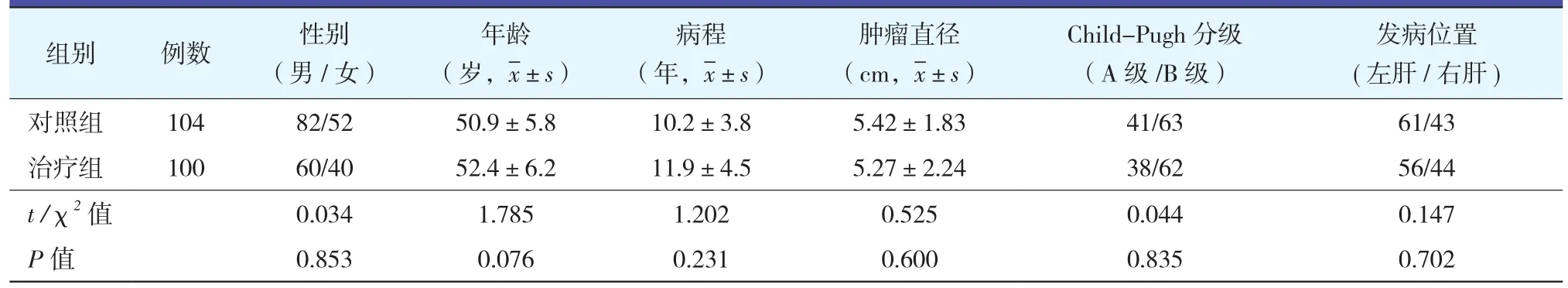

1.1 一般资料:纳入204例(男142例,女62例)内蒙古医科大学附属医院2011年1月至2014年12月射频消融联合无水乙醇局部注射治疗的原发性肝癌患者,年龄为42~78岁,平均年龄为(51.3±6.4)岁;病程为1~16年,平均病程为(11.5±4.3)年。纳入标准:原发性肝癌通过肝穿刺检测确诊;肿瘤直径小于10 cm;生存期估计超过3个月;无下腔、门静脉栓塞现象;无其他严重的合并症,如活动性初学、腹腔积液、严重感染等;病灶没有发生转移现象;Child-Pugh分级显示肝功能是A、B级;根治性切除后剩余功能性肝体积不足30%,可能发生肝功能衰竭;知情同意且得到医院伦理委员会的批准。排除标准:肝内良性肿瘤、胆管细胞来源肿瘤或转移瘤;术前病理检查为混合细胞性肝癌、非肝细胞性肿瘤、肉瘤;手术标本诊断尚未明确或者缺如;出现严重的脏器功能衰竭,肝脏明显萎缩,肿瘤体积过大,无法进行进一步临床治疗;合并严重的基础疾病;死亡原因非肿瘤相关,既往有其他部位肿瘤,患者出院后失访。根据随机数字表法分为对照组104例,治疗组100例,两组性别、年龄、病程、肿瘤直径、Child-Pugh分级、发病位置比较,差异均无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。

1.2 治疗方法:给予对照组患者超声引导下经皮无水乙醇注射治疗,注射用的无水乙醇由广东光华化学厂有限公司提供,无水乙醇注射针为日本八光20G PTC针。使用超声体表进行定位,局部麻醉剂为2%利多卡因,通过探头指引开始穿刺,使肝肿瘤被注射针穿刺,无水乙醇存放在注射针之中,一个疗程注射6~8次无水乙醇,每周注射2次。注射时使肿瘤内部被逐渐注满无水乙醇,肿瘤回声不出现改变后,将注射针退出,每次注射1~3个病灶,采用多点、多方向穿刺注射,使乙醇均匀浸润于整个瘤体。

给予治疗组患者射频消融联合无水乙醇局部注射治疗,使用射频消融仪迈德肿瘤射频治疗系统(上海迈德医疗科技),阻抗状态由能量反馈系统自动控制,外接循环泵,冷却注射用水使射频电极尖端温度保持低于20℃。射频各项指标:温度为105℃,保持5~150 W的脉冲功率和5~10 min的消融时长。治疗过程中通过CT的指引找到恰当的进针方向与穿刺位置,在肿瘤靶区位置处插入射频电极,开启消融针,使其以恰当的直径张开,手术时要按照病灶体积和形状及时调节电极的部位,进行叠加式的多针治疗,保证消融过程中手术区域比病变区域多0.5~1.0 cm的距离,保证肿瘤细胞被彻底杀死。治疗后密切观察患者各项生命体征,给予局部和全身止血及抗感染预防治疗,对于疼痛的患者应给予止痛治疗。两组治疗的观察周期均为3个月。

1.3 观察指标:分别记录患者的一般资料及肿瘤情况,包括肿瘤分期、肿瘤大小、肿瘤部位、手术切除方法、手术出血量、术中输血情况、病理诊断、淋巴转移、病毒性肝炎病史、各项实验室指标、术后的治疗及转移复发情况以及死亡时间等,记录总生存时间。

治疗前及治疗后检查患者的肝功能〔丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、总胆红素及清蛋白〕、肿瘤标志物——甲胎蛋白(AFP)及影像学(CT、MRI)的表现,并在治疗后1个月复查以上项目。使用欧洲癌症研究与治疗组织生命质量测定量表(EORTC QLQ-C30)评价患者生命质量的改变,EORTC QLQ-C30是面向所有癌症患者的核心量表,共有30个条目。其中,条目29、30分为7个等级,根据其回答选项,计为1~7分;其他条目分为4个等级:从没有、有一点、较多至很多,评分时直接评1分至4分[1]。治疗前及治疗后第5天分别使用EORTC QLQ-C30评价患者生命质量的改变。观察复发率及生存期。

表1 对照组与治疗组一般资料比较

1.4 统计学方法:采用SPSS17.0统计软件对资料进行分析,全部数据建立数据文件。计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用成组t检验;计数资料比较采用χ2检验;预后影响因素分析采用多因素Logistic回归分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者治疗前及治疗后肝功能、AFP比较(表2):治疗前,对照组与治疗组患者ALT、AST、总胆红素、清蛋白、AFP水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,治疗组患者ALT、AST、总胆红素、清蛋白、AFP水平较对照组降低,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

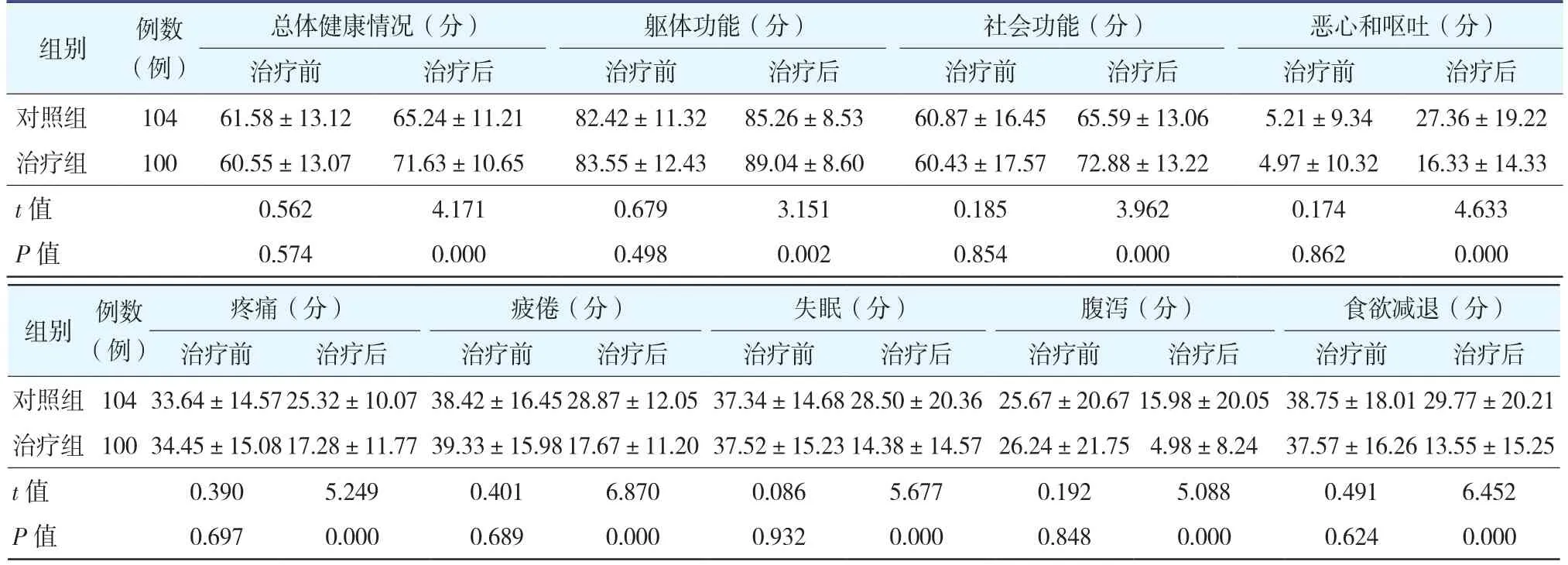

2.2 两组患者治疗前及治疗后生命质量比较(表3):治疗前,对照组与治疗组患者生命质量无统计学差异(P>0.05);治疗后,治疗组患者EORTC QLQ-C30总体健康情况、躯体功能、社会功能评分较对照组升高,恶心和呕吐、疼痛、疲倦、失眠、腹泻、食欲减退评分较对照组降低,差异均有统计学意义(均P<0.05)。

2.3 复发情况:截至2015年6月30日,共随访了190例患者,随访率为93.14%(190/204),健在的患者有108例,死亡的患者有82例,平均生存时间为29.2个月。

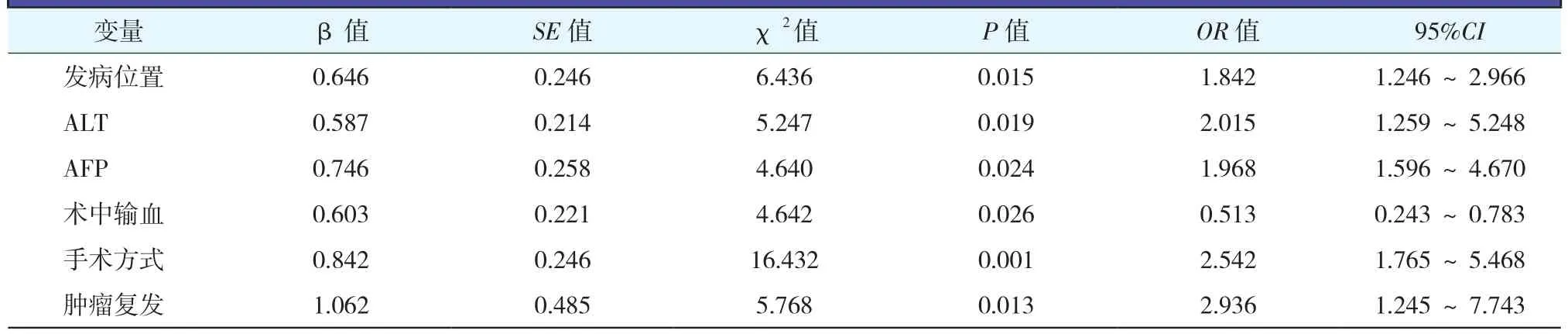

2.4 射频消融联合无水乙醇局部注射治疗原发性肝癌预后相关的多因素Logistic回归分析:以预后为因变量,以性别、年龄、病程、肿瘤直径、Child-Pugh分级、发病位置、治疗前ALT、AST、总胆红素、清蛋白、AFP水平、术中输血、手术方式、肿瘤复发为自变量,结果显示发病位置、治疗前ALT、AFP水平、术中输血、手术方式、肿瘤复发与射频消融联合无水乙醇局部注射治疗原发性肝癌后预后相关(表4)。

表2 两组患者治疗前及治疗后肝功能、AFP比较(±s)

表2 两组患者治疗前及治疗后肝功能、AFP比较(±s)

ALT(U/L) AST(U/L) 总胆红素(μmol/L) 清蛋白(g/L) AFP(μg/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 104 51.15±23.45 39.56±20.48 63.52±15.74 40.44±21.56 17.21±5.23 9.54±3.25 35.56±6.89 40.24±6.87 2038±528 223±107治疗组 100 52.43±22.66 30.16±18.55 61.43±13.38 32.25±19.48 17.48±5.35 5.40±2.57 34.32±6.24 42.54±6.89 2042±543 154±82 t值 0.396 3.432 1.020 2.843 0.364 10.066 1.346 2.387 0.075 5.155 P值 0.692 0.001 0.309 0.005 0.716 0.000 0.180 0.018 0.940 0.000组别 例数(例)

表3 两组患者治疗前及治疗后生命质量比较(±s)

表3 两组患者治疗前及治疗后生命质量比较(±s)

总体健康情况(分) 躯体功能(分) 社会功能(分) 恶心和呕吐(分)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 104 61.58±13.12 65.24±11.21 82.42±11.32 85.26±8.53 60.87±16.45 65.59±13.06 5.21±9.34 27.36±19.22治疗组 100 60.55±13.07 71.63±10.65 83.55±12.43 89.04±8.60 60.43±17.57 72.88±13.22 4.97±10.32 16.33±14.33 t值 0.562 4.171 0.679 3.151 0.185 3.962 0.174 4.633 P值 0.574 0.000 0.498 0.002 0.854 0.000 0.862 0.000组别 例数(例)组别 例数(例)疼痛(分) 疲倦(分) 失眠(分) 腹泻(分) 食欲减退(分)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 104 33.64±14.5725.32±10.07 38.42±16.4528.87±12.05 37.34±14.68 28.50±20.36 25.67±20.67 15.98±20.05 38.75±18.01 29.77±20.21治疗组 100 34.45±15.0817.28±11.77 39.33±15.9817.67±11.20 37.52±15.23 14.38±14.57 26.24±21.75 4.98±8.24 37.57±16.26 13.55±15.25 t值 0.390 5.249 0.401 6.870 0.086 5.677 0.192 5.088 0.491 6.452 P值 0.697 0.000 0.689 0.000 0.932 0.000 0.848 0.000 0.624 0.000

3 讨 论

原发性肝癌是恶性的消化道肿瘤,作为常见的肝胆肿瘤之一,其发病率呈逐年上升趋势,65岁以上人群是该病的高发年龄段,目前,手术切除是原发性肝癌治疗的主要手段,但是大多数患者就医时已经发生转移,无法进行手术治疗,同时手术患者的肝癌复发率也相当高,且预后不良[12-13]。肝细胞癌的首选治疗方法包括肝移植术、肝切除术、热消融术等,其中肝切除术的应用也比较多,但是手术切除在去除患者荷瘤的同时,也打击了患者的免疫功能,增加了肿瘤的转移和复发率,使得术后复发肝细胞癌在临床上比较常见。且大多数患者就诊时已经错过了手术治疗的时机,且其复发率相当高[14-15]。因此,寻求手术治疗以外的有效治疗方法显得尤为关键。无水乙醇局部注射治疗当前是保守治疗肝细胞癌比较常见的方法,病灶内碘化油存在的时间能够被无水乙醇延长,并且碘化油与无水乙醇结合发挥作用,可以使血管的栓塞程度降低,从而有效发挥治疗效果[16]。而射频消融治疗的基本原理是利用热能损毁肿瘤组织,电极针发出电磁波,产生热量,肿瘤部位吸收热量温度升高,在到达一定温度区间后保持特定的时长,对癌细胞产生不可逆转的破坏,将癌细胞杀死[17]。

射频消融技术是一种微创的肿瘤物理治疗技术,该项技术自1995年首次报道以来对于原发性肝癌的治疗已取得了良好的临床疗效,对于早期肝癌的根除及中晚期肝癌的姑息治疗都发挥着积极的治疗作用,该项技术已经成为继手术治疗、肝移植治疗之后的第3种根治原发性肝癌的治疗方法[17]。治疗前,对照组与治疗组患者ALT、AST、总胆红素、清蛋白、AFP水平比较,差异均无统计学意义;治疗后,治疗组患者ALT、AST、总胆红素、AFP水平较对照组降低。同时,本研究结果显示,治疗后,治疗组患者EORTC QLQ-C30总体健康情况、躯体功能、社会功能评分较对照组升高,恶心和呕吐、疼痛、疲倦、失眠、腹泻、食欲减退评分较对照组降低,生命质量明显提高。

了解射频消融联合无水乙醇局部注射治疗原发性肝癌的治疗效果和预后的影响因素对于准确评估并发症及预后效果具有重要作用,进而保证治疗的安全性[19]。既往研究显示,原发性肝癌的预后取决于治疗方式、肿瘤大小、肿瘤数目和肝功能等方面,了解影响预后的因素对于临床上选择和治疗患者具有重要的实用价值[20-22]。本研究多因素Logistic回归分析结果显示,发病位置、治疗前ALT、AFP水平、术中输血、手术方式、肿瘤复发与射频消融联合无水乙醇局部注射治疗原发性肝癌后预后相关,提示需要关注治疗前患者的肝功能情况,以评估肝脏的储备能力,AFP对肝癌诊断和评价疗效具有较好的特异性,治疗前AFP水平越高,预后越差。

综上所述,射频消融联合无水乙醇局部注射治疗原发性肝癌是一种安全有效的治疗手段,原发性肝癌相关的危险因素对于手术预后的判断具有一定参考价值,同时与发病位置、治疗前ALT、AFP水平、术中输血、手术方式、肿瘤复发具有相关性。治疗前的肝功能储备在不同程度上反映了原发性肝癌的预后情况,这也为今后的肿瘤防治提供一定的参考。

表4 射频消融联合无水乙醇局部注射治疗原发性肝癌后预后相关因素的多因素Logistic回归分析