林长民,一身傲骨的民国政治家

刘占青

提及林长民,在当下一般人眼里显得极为陌生,纵使今日还有人知道林长民这个名号,多半也无外乎因他是民国才女林徽因的父亲,建筑学家梁思成的岳父。而林长民的生平好似过往的烟云,湮没在历史尘埃中鲜有问津。可是在百年前,意气风发的林长民绝对算得上是一位叱咤风云的政治人物,他曾在晚清和民国政治舞台上,凭借耿介、执拗与担当,为自己的人生留下了浓墨重彩的一笔,更为那个纷乱的时代增添了一抹鲜明的亮色。

东渡日本求“真经”

林长民(1876~1925)出生在福建闽侯一个书香门第家庭,家资巨富。说起闽侯的林氏大家族,在中国近代上地位十分显赫,涌现出了一大批文化政治名人,可谓是名副其实的“林家铺子”:如报人林白水,翻译家林纾,黄花岗起义林氏三英烈林觉民、林尹民、林文,民国政府主席一代“政治完人”林森等。林长民成长过程中,他的父亲林孝恂对其影响颇大,林孝恂是进士出身,做过翰林,还做过杭州知府。作为封建大家长,林孝恂却没有士大夫的顽固不化,十分开明。譬如在教育问题上林家没有“女子无才便是德”的条框束缚,子女不分性别都要去识字读书,林孝恂特意邀请好友林纾、林白水给孩子们上课,这二人不仅中学了得,对西学也多有关注,这使得林家的孩子在学习中能中西兼修拓展眼界和知识面。最为难得的是,为了让子女们更好地了解外部世界,林孝恂还花重金聘请加拿大和日本籍的教师教授孩子们英文和日文,加强子女的外文功底。在当时的政治环境下,能如此看重外文教育的中国家庭是着实少见的。可想而知在这样包容开放的家庭氛围中长大,林长民是耳濡目染,收获良多,少年时代视野就已极为宽广,读书也甚为博杂,良好的语言功底还让其在二十七岁时就翻译出了《西方东侵史》一书。

林长民在二十一岁时考中了秀才,按照那时多数读书人的想法依然是参加科举考试,求取功名光宗耀祖。不过林长民对于求取功名一类事情并不上心,因为他所处之时代,国家正是多事之秋,尽遭列强欺凌,从甲午战争到八国联军侵华,天朝上国被打得体无完肤伤痕累累。相较于日益没落的老大帝国,蕞尔小国东方日本的国势正隆。自明治维新后,日本大踏步迈入了近代社会,成功“脱亚入欧”,一扫过往的落后和愚昧,并逐渐与欧美强国并驾齐驱。20世纪初期日俄战争一役,小鼻子打败了大鼻子,黄种人打败了白种人,日本更令世界刮目相看。日本翻天覆地的国家变化让那些为国家前途担忧的中国热血青年们纷纷到日本求取“真经”,希冀为祖国找到一条富强的正途。于是从19世纪末开始赴日留学方兴未艾,官费自费留学者络绎不绝。加之1905年清廷废除了科舉,通过科举考试进入仕途的大门被关闭,留学海外成了许多年轻人的不二选择。

在此背景下,林长民决定乘桴桴于海,东渡日本求学长见识,对于儿子的这个想法林孝恂很是支持,于是林长民在1906年告别了家乡父老,开启了赴日留学的征程。他进入了日本早稻田大学政治经济科学习,早稻田大学是日本一所颇为知名的私立大学。它的创立者是日本政坛元老明治时代的风云人物大隈重信,该校自创立伊始就以“学问的独立”、“知识的实际应用”以及“造就模范国民”为办学方针,为日本培养了大量政经人才。在这所大学学习生活的三年时间里,自由探讨学术的气氛和刻苦钻研的学风让林长民受益匪浅。每日上课之余,林长民经常是泡在图书馆里,如饥似渴地阅读政治类和法律类书籍,知识面得到不断提升。在学习之余,林长民依靠着超强的组织和演讲才能,很快成为了留日学生中的一颗耀眼明星,被推举为留学公会的会长。虽说是个留日学生,但林长民没有把自己关进象牙塔中,不问世事。他积极投身于政治,广泛结交中日政治名人,集聚了雄厚的政治人脉,这为其后来的从政奠定了基石。

1909年林长民怀着满腔的政治热情学成归国,当时他面临一个重要的抉择即要不要参加清政府组织的留学生归国考试。此考试是在清末新政时制定的,以此检验留学生的学业优劣。留学考试分为学成考试和廷试,学成考试合格者按照成绩的高低被授予进士、举人等称号,通过此考试者才可以参加廷试,类似于今天的公务员考试,廷试成绩也分多等,并结合学成考试成绩授予相应的官职。其实参加留学归国考试是许多留日学生都梦寐以求的,起码能谋个差事,不用为生计前途担忧。按照父亲林孝恂的愿望也是希望林长民参加这个考试来光耀门楣的,但林长民却有自己的想法,他不想通过考试进入官场,这实非其所愿。

留日几年,林长民深感祖国政治、经济、文化的积弱让人触目惊心,而究其原因归根到底是民智未开,急需大力普及教育,以唤醒公民意识法律意识,唯有此才能为将来的宪政夯实基础。为此他到了福建官办法政学堂担任了学校教务长,革新学校教育。后来他又亲手创办了私立法政学堂以及附属中学,并担任校长,从出资到教学再到日常管理,林长民事无巨细都亲力亲为。之后他又创办《法政杂志》,该刊主要是介绍欧美日本等国宪法、行政学方面的知识。对于办刊的目的,诚如林长民所言:“国之中有一人明法政,则国之中多一劲旅;有数十人明法政,则多数十劲旅;有千百人明法政,有亿万人明法政,则多千百亿万之劲旅;举全国之人尽明法政,则全国皆劲旅也。”除了投身于教育办刊,林长民密切关注着国家的政治走向。

梦碎宪政之梦

此时正直清末的预备立宪时期,按照预备立宪的要求须仿效西方政制建立权力机构。地方应设立谘议局,中央设立资政院,类似于今天的全国人大和地方人大。1909年各省纷纷成立了代表省级民意的机构谘议局,林长民担任了福建省谘议局的书记长。作为立宪派的一员,林长民对国家高层的革新魄力还是抱有很大期许的,他希望当权者能够通过自我革新来完成国家的一次政治救赎。面对风起云涌的革命风潮,立宪派希望清廷高层能尽快召开国会,走上君主立宪之路。否则政权极有可能被推翻,那将付出极为高昂惨重的政治成本。然而早在1908年8月清政府就宣布预备立宪以9年为限,高层的拖延态度这让立宪派颇为失望。为了速开国会,1910年立宪派掀起了四次大规模的国会请愿运动,各省谘议局代表齐聚北京要求政治改革提速。迫于政治压力,以载沣为首的清廷决定缩短预备立宪的年限,宣布在1913年召开国会,并先行在1911年建立内阁,这一政治表态让立宪派欢欣鼓舞,以为看到了国家的未来。然而随着1911年皇族内阁名单的出台,立宪派看到中央决策层丝毫没有变革旧体制的决心。这让林长民这样的王朝拥护者好似冷水泼头一般,对清廷是彻底失望,觉得这个腐烂政权已无可救药,毫无改革的诚意,他们转而支持革命。

1911年10月10日,辛亥革命的隆隆炮声宣告了满清王朝丧钟的敲响,革命党人也好,立宪派也罢,无不欢呼雀跃。一时间全国云集相应,十七省宣布独立,中华民国南京临时政府成立。作为福建省代表的林长民当选为南京临时参议院的秘书长,熟悉法律的林长民参与制订了《中华民国临时约法》。不久南北和谈成功,孙中山让出大总统的位子,袁世凯取而代之。紧接着南京临时参议院迁至北京,民国进入北洋政府时代。1913年初,民国举行了第一次国会选举,林长民当选为国会议员兼秘书长。按照《临时约法》的规定,中华民国的宪法由国会制定,于是制定中华民国第一部正式宪法被摆上了议事日程,林长民担任了宪法起草委员,宪法草案在1913年10月完成。

由于当时宪法起草委员会的办公地点在天坛祈年殿,该草案又被称为“天坛宪草”,此宪法草案继承了《临时约法》的法治精神和理念,肯定了《临时约法》的责任内阁制,总统处于虚权地位,并限定了总统任期为五年,并只能连任一届。作为法律人,林长民为这部民国宪法草案的制定倾注了太多的心血,在他眼中议会共和制不啻于一剂政治良方,将让中国免受独裁专制之苦。可理想很丰满,现实很残酷。热衷于揽权的袁世凯拿到草案后鼻子都气歪了,眼见自己的权力被架空,成了政治花瓶,老袁哪里受得了。为了把“天坛宪草”这个头顶上的紧箍咒摘掉,袁世凯靠武力强行解散了中华民国的第一届国会,使得“天坛宪草”流产。然后袁世凯另起炉灶,利用自己控制的约法会议,在1914年5月强行颁布了《中华民国约法》,《临时约法》被废止。《中华民国约法》按照袁世凯的意志扩大了总统权力,废除了责任内阁制,以立法院取代国会,总统不对立法院负责,立法权受制于总统,后来袁世凯又对《中华民国约法》进行了修订,总统任期变成了10年,还可以无限期连任,这为袁世凯在1915年称帝做了很强的政治铺垫,共和宪法变成了粉饰帝制的遮羞布。

在林长民心中一直有一个宪政民主梦想,可当他目睹利令智昏的袁世凯倒行逆施复辟帝制的行为,内心失望至极。眼见自己的政治理想不能实现,他迷茫不已,只能是在国务院法制局长的位子上荒度政治时光。

三个月的司法总长

1916年6月在护国运动的一片声讨声中,“民贼”袁世凯做了八十三天的皇帝梦最终忧惧而死。之后北洋的政治舞台是风云变幻,新上台的总统黎元洪和国务院总理段祺瑞在人事任免和对德参战等一系列问题上产生了激烈矛盾,双方是剑拔弩张互不相让。1917年5月黎元洪干脆强行撤消了段祺瑞的总理职务,而段祺瑞是拒不服从黎元洪的免职令,总统府和国务院的“府院之争”是越演越烈。为了缓和“府院之争”,总统黎元洪电令江苏都督清朝遗少张勋来京调停。哪知张勋率领辫子军一到北京,竟然把总統黎元洪赶下了台,和康有为一起把末代皇帝溥仪重新抬了出来,搞起了帝制复辟,一时间遭到了各界的声讨。段祺瑞见此形势,举起了驱张的大旗,率领“讨逆军”把张勋赶走,获得了“再造共和”的美誉。1917年7月段祺瑞二次担任政府总理,他任命熟悉司法事务的林长民为司法总长,至此林长民成为了部级大员,这也是林一生担任的最高官职。

踌躇满志的林长民原本打算在司法总长位子上干出一番政治事业,然而他一到任,就面临着一个棘手的政治案子。案件的当事人名叫张镇芳,此人也属于前清遗老之列。张勋复辟时,他属于铁杆支持者,还被拟任为议政大臣兼度支部尚书,哪知复辟闹剧12天便烟消云散,张镇芳被以煽动内乱的逮捕,并被判处了无期徒刑。不过张镇芳倒是神通广大,竟然派人拿着一张十万的银行支票找到了林长民,希望林能放自己一马,将来还会有重谢。对于张镇芳的贿赂行径林长民是嗤之以鼻,就是不买张镇芳的账,愣生生给挡了回去。孰料为张镇芳说情开脱者大有人在,结果张镇芳在监狱没呆几天便被保释了出来。这让林长民很是愤懑,觉得这是对国家司法的极大践踏和侮辱,愤而辞职,他这个司法总长仅干了三个月。

五四烽火的点燃者

1918年10月徐世昌成为大总统后,爱惜林长民是个人才,就让其担任了总统顾问。恰逢一战结束,为便于中外交流,北洋政府设立了外交委员会,林长民任委员兼事务长。1919年初,作为战胜国一方的中国派出了以外交总长陆征祥为首的五人谈判团参加了巴黎和会,对于这次和会,国内各方都给予很大关注,大家都希望在这次和会上中国能扬眉吐气,收回列强在中国的种种特权,特别是德国在山东的权益。为了配合中国代表团在巴黎和会上的外交努力,1919年2月在林长民、梁启超等人的倡议下一个民间组织——国民外交协会成立,该协会推举林长民、梁启超、蔡元培、张謇、王宠惠等十人为理事。此外林长民还向徐世昌推荐好友梁启超担任了中方巴黎和会代表团的会外顾问兼记者,打算凭借梁在国外的政治声望,与各国人士交流联络声援中国。

在和会上,中方代表提出了收回德国在山东主权的主张。结果几个掌控和会的政治大国英法美意对此是置若罔闻,毕竟中国在他们眼里依然是一个可以任人宰割的弱邦,甚至给予其发言权都是恩赐。中国作为战胜国却遭受了战败国的待遇。大国们的政治算盘早已明确,就是把山东的权益统统转交给日本,并纷纷与日本签订了密约,只等和会结束之时,让中国政府签字同意了事。身在巴黎的梁启超得知此事后,马上在4月24日给林长民拍来了电报:“对德事闻将以青岛直接交还,因日使力争,结果英、法为所动。吾若认此,不啻加绳自缚,请警告政府及国民,严责各全权,万勿署名,以示决心。”。

林长民手握电报,内心的悲愤无以言表,正所谓弱国无外交,他马上把梁启超的电报送到了徐世昌手上,并给中国代表团拍去了一份电报,在电报中,林长民说道:“无论如何吾等不能承认,诸公切勿签名。否则,丧失国权之责全负诸公之身,而诸公当受无数之谴责矣”。

为了将此事告知国人,林长民在5月2日的北京《晨报》上发表了《外交警报告国民书》,这篇文章虽仅有377字,却写得铿锵有力字字带血,不啻于在中国社会投下了一枚重磅炸弹。“昨得梁任先生巴黎来电,略谓:青岛问题,因日使力争结果,英法颇为所动,闻将直接交于日本云云。呜呼!此非我举国之人所奔走呼号,求恢复国权,主张应请德国直接交还我国,日本无承继德国掠夺所得之权利者耶。我政府我专使非代表我举国人民之意见,以定议于内折冲于外者耶。今果至此,则胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣!此恶耗,前两日仆即闻之。今得任公电,乃证实矣。闻前次四国会议时,本已决定德人在远东所得权利,交由五国商量处置,惟须得关系国之同意。我国所要求者,再由五国交还我国而已,不知因何一变其形势也。更闻日本力争之理由无他,但执一九一五年之二十一款及一九一八年之胶济换文及诸铁路草约为口实。呜呼!二十一款出于胁迫,胶济换文以该路所属确定为前提,不得迳为应属日本之据。济顺、高徐草约,为预备合同,尚未正式订定。此皆我国民所不能承认者也。国亡无日,愿合我四万万众誓死图之。”

此文堪称五四运动的导火索,之后如火如荼的五四运动蓬勃开展起来,“外争国权,内惩国贼”“中国的土地可以征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”的口号响彻北京城。林长民在报纸写文章的做法遭到了北洋政府内部亲日派的记恨,日本公使更是向北洋政府提出了强烈抗议,指责林长民有煽动中国人闹事之嫌,说什么“北京散布之传单,多以林长民文中之语‘胶州亡矣,山东亡矣为题,传播各省,煽动实行排斥日货。”要求北洋政府对林长民进行严惩。林长民迫不得已在5月25日辞去了外交委员会的一切职务,但他依然关注着巴黎和会的一举一动。

五四爱国运动,唤醒了每一位有担当的中国人的爱国情感,然而软弱的北洋政府却依然向中国代表团发出了签字训令,要求陆征祥在和约上签字,这让国人激愤不已。林长民给梁启超拍去了电报,请他将政府准备签字的消息告知巴黎留学生和华侨,想法设法阻止中国代表团去签字。6月28日签字当天,巴黎留学生和华侨包围了中国代表团驻地,警告中国代表“如敢出门,当扑杀之”,最后代表团发表声明拒签和约。

殒命流弹之下

20年代初,直系军阀曹锟的势力如日中天,控制了北洋政府。他先是在1922年6月赶走了大总统徐世昌,让黎元洪二次上台。一年之后,也想过过总统瘾的曹锟把黎元洪又一次轰下了台。为了能够让自己当选上总统,曹锟以5000元的价格四处收买国会议员的选票,让其成为了自己的“猪仔”。作为议员的林长民自然也在曹锟收买之列,在林长民眼中,议员的选票是不容亵渎的,他坚决不卖。为了怕曹锟报复,林长民只得带着全家老小到天津靠卖字度日,他还自题打油诗:“去年不卖票,今年来卖字。同以笔墨换金钱,遑问昨非与今是。”十几年宦海的摸爬滚打,让屡在官场遭受打击的林长民对政治多了些心灰意冷,如果此时他能够当个“书生逸人”,远离政治风雨或许不会有后来的悲剧发生,但他偏偏不是一個对政治熟视无睹的人。

1925年11月在奉军内部不得志的名将郭松龄扛起了反奉的大旗成立了东北国民军,率领七万大军在滦州起兵,浩浩荡荡杀向东北。一时间东北国民军势如破竹,让张作霖的奉军毫无招架之力,张作霖和手下的一帮铁哥们甚至做了逃亡日本的打算。

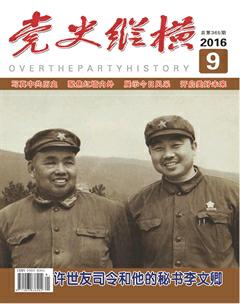

当时的郭松龄算得上是自信满满,他相信凭借自己的军事实力用不了多长时间就可以直捣奉天“改朝换代”,在行军途中他已经开始谋划如何建设“新东北”,延揽人才成了当务之急,很快林长民就进入了郭松龄的视野。对于林长民的大名,郭松龄是早有耳闻的,知道这是一位有大才的儒雅之士,熟谙法律的政治精英。为此,他专门派人到了林长民的住处,盼望林长民能够担任自己的智囊,助自己一臂之力。对于“叛将”郭松龄伸出的橄榄枝,林长民并没有推辞慨然应允。

其实做出如此的政治选择林长民有着很大的苦衷。自从1909年归国之后,林长民的政治抱负始终没有得以实现,政治舞台上的争权夺利军阀混战让其厌倦不已,他不知自己未来的政治方向在哪里。而郭松龄反奉事件的发生,让林长民看到了新的政治曙光。他听闻郭松龄此人文武全才,郭松龄之所以造反就是反对张作霖与直系的曹锟和吴佩孚、皖系的段祺瑞进行民不聊生的军阀混战,主张东北军应退出关内保境安民建设东北。林长民设想如果郭松龄能够反奉成功,自己照样可以在东北施展拳脚。怀着太多的美好愿望,林长民独自一人坐上火车去了东北,甚至去之前和他最好的朋友梁启超都没有打招呼。东北一去让林长民走上了一条不归路。

眼看郭松龄大有取代张作霖的架势,在东北浸淫多年的日本为了拉拢郭松龄,派人与郭松龄会谈,让其承认日本在满蒙的特殊权益,如其答应,日本人将是郭松龄的坚强后盾。对于日本人提出的条件,郭松龄曾和林长民商议过,对日本人的侵略行为早就痛恨无比的林长民主张全然拒绝,郭松龄采纳了林长民的建议,让日本人吃了闭门羹。郭的政治态度改变了后来的军事态势,由于身处“危难”的张作霖接受了日本人的漫天要价,张作霖重新得到了日本人的支持。12月,当郭松龄的军队行进到辽宁新民县的巨流河与奉军对峙时,日本关东军向郭松龄的军队发动了袭击,日本飞机对郭松龄的部队事轮番轰炸,郭松龄的军队不多时就被打垮。而在郭松龄部队的后方,张作霖的手下吴俊升部对郭松龄进行了后方包抄,将在新民白旗堡车站郭松龄指挥部附近的弹药车打着。一时间火光冲天,指挥部人员不明原因,纷纷下车躲避,在下车躲避时,林长民殒命于流弹,年仅49岁。

回首林长民短暂的一生,政治上可谓是郁郁不得志。作为一个留日海归,林长民有理想有抱负有才干,面对国家的积贫积弱,他希望用自己的力量为这个国家的前途尽一份绵薄之力。可在动荡黑暗的政治现实面前,根本就没有其施展才能的空间,只能是空怅惘。最终意外命丧战场,如此结局着实让人唏嘘不已。