后单位制时代的社会基层组织研究

庞 强

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

后单位制时代的社会基层组织研究

庞 强

(南开大学 周恩来政府管理学院,天津 300350)

中国社会基层组织的演变经历了三个阶段,随着近代经济形态的转变与原有家庭要素的减弱,单位制瓦解,形成了社区制。新形态的社区治理具有独特的管理优势,但同时出现了治理悖论与社会服务生态的问题。转变政府观念、回归居民自治、孕育公共服务的生产与购买能力、引导社区自我服务生态的建立成为了解决问题的方向。

社区;组织研究;单位制;悖论;自治

一、引言

中国的社会状况与结构不断发生变革,因此,社会管理成为了缓解利益冲突与社会矛盾的重要政治与社会内容,本文聚焦中国社会管理的基层组织。中国的社会管理经历了三个发展阶段:宗族管理、单位管理与社区管理。尽管组织学与社会学等理论是现代社会的产物,但中国在古代便重视通过组织进行社会管理,因此,基层组织在中国的社会管理过程中发挥了重要作用。

社会具有组织性,社会基层管理的组织作用更加显著。从中国古代的“井田制”、郡县制到乡亭制,区别最大的在于由于“皇权不下县”[1]87-105,中央官员不直接管理县级以下,县以下通过“自治组织”进行管理,县一级通过乡亭组织或半行政组织进行松散的治理,宗族组织在基层治理中发挥强大的作用,扮演了最基本的组织单位。但是,封建社会的基层组织远不能实现社会管理的任务,基层治理与基层发展缓慢,由此中国古代社会呈现出社会发展缓慢的趋势,封建制度在中国持续长达几千年。基层治理是中央政策的首要执行者,也被称为“第一抓手”,在这一时期,第一抓手长期处于疲软与松散的状态。

新中国成立后,通过城市的单位与农村的人民公社组织,社会基层管理能力迅速提升,相比封建社会,社会的组织化水平迅速提高,中国特色单位制形成。与此同时,随着社会的发展,社区作为新兴的基层组织管理组织也相继诞生,并逐渐取代单位制。具有现代管理模式、框架与理念的新型社会基层组织如何发挥其社会管理的优势?在后单位制时代,以社区为主要基层组织的新模式面临何种发展问题、应如何发挥作用?本文将重点研究以上问题。

二、近代社会基层组织演变分析

考夫曼认为:“组织并不都像有机体一样,经历年轻、成熟、衰老直到死亡,许多组织在现实中不断成长、壮大,只要组织不断适应环境,防止能量流失便不会死亡。”[2]作为社会基层管理的组织,经历近代到现代的经济政治变迁,一旦组织不适应环境,就会导致原有组织的死亡与适应环境的新型组织出现。

中国近代的城市基层管理体制以改革开放为界划分为两个阶段:20世纪80年代以前的单位制,与之后的社区制。[3]118

(一)计划经济特点的单位制

1949年,基于高度集中的计划经济体制,中国效仿苏联模式构建与强化了“国家——单位——个人”的纵向联结控制机制,形成了中国特色的单位制度。[4]17因此,这里所说的单位不局限于现在所说的“机关单位”的含义,特指由于计划经济体制而形成的“家长式单位”的基层管理组织。国家通过利益机制和强制机制,使单位成为国家管理社会的桥梁和纽带,[5]150单位成为将各职员分散的社会利益有效集结、组合并传输给国家的“社会机制”。[6]城市形成了单位组织,农村则对应形成了人民公社,可以说“单位制”是在特殊的经济体制下形成的临时提升社会组织化的病态化模式,尽管在这一时期社会基层组织表现出了强大的整合与治理能力,但也极大地破坏了经济发展规律,对基层组织化发展具有同样的破坏。

(二)单位制瓦解与家庭要素减弱

一方面,随着改革开放的推进,中国社会迅速转型,单位制趋于瓦解,社会基层组织进入后单位制时代。

由于不能适应改革开放后的社会需要,作为中国社会管理的基层组织——单位制逐渐解体。市场经济取代计划经济体制,原有封闭、严格的基层管理开始松绑,城市的“单位人”脱离“单位”控制,成为了“社会人”。[7]10具体表现为城市的社会基层组织无法通过改革后的单位体制提升社会管理能力,甚至表现为管理能力极大降低,与新的社会环境格格不入。由于市场经济的发展,许多单位本不应该承担的社会功能自然分解出来,单位已经丧失了实现社会基层管理的能力,比如劳动再就业、基层医疗、住宅服务、犯罪矫正、感化服务、孤老残幼等基层服务工作。在政府力量不足,社会组织发育不够成熟的情况下,单位制分离出的社会功能便落到了社区层面,原本通过聚居形成的生活集聚地慢慢地发展成为地方单位、政府机构、社会组织与个人的多方利益整合体。这个实体被认为是具有社会功能的城市基层社会实体,但是,仍旧有部分学者认为单位制对社会管理的影响并未完全消除,“单位”的利益主体只是在行政和社会职能弱化的过程中逐渐形成利益内部化、独立化[8]47与隐蔽化的特征,尽管改革开放以来,社区的发展步入正规,但是社区发展面临的问题依旧表现出原有“单位制”的色彩,社区现在的背景也因此被称为“后单位时代”。

另一方面,宗族或称为家族作为治理要素的地位在社会基层组织中逐渐降低。具体原因如下:

1. 人口的迅速流动对中国传统的代际继承、家庭伦理教化产生剧烈的冲击。

2. 政治运动对传统的家族文化产生冲击,以家庭为核心价值的传统观念发生潜移默化的改变。

3. 在市场经济作用下,以家庭为代表的组织逐渐呈现规模减小、影响力减弱、稳定性下降等实际变化,传统的宗族对大家庭的影响与控制也随着大家族实力减弱、经济利益导向与现代生活方式而丧失对于社会基层的治理能力。

(三)社区治理新形态出现

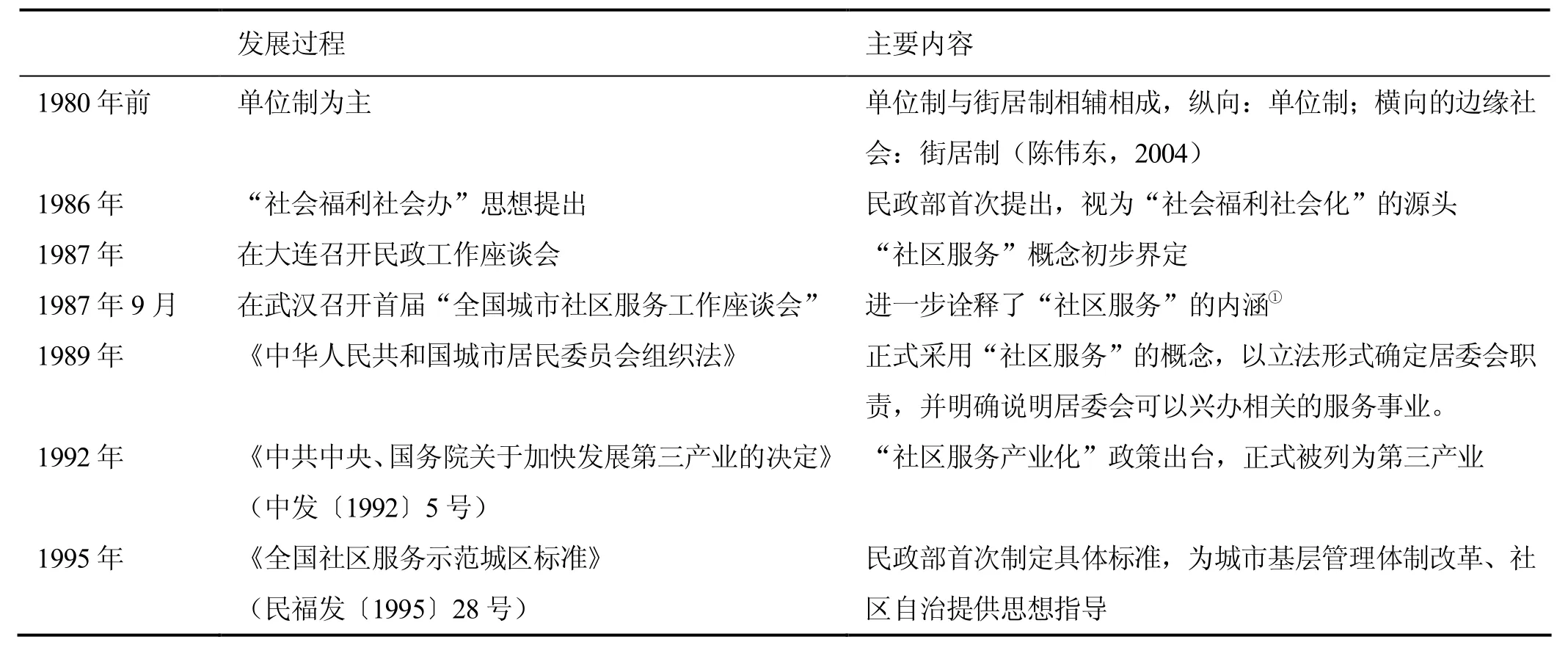

表1 社区概念发展历程(根据各文献、文件资料整理)

改革开放初期,国家经济发展模式开始转型,政府原先承担的社会公共服务的职能与地位发生改变。社会基层组织的固有治理模式失灵,单位制逐渐弱化,在这一时期,国家民政部在1986年提出“社会福利社会办”的思想,即动员社会各方力量,从改革开放前全部由国家包办的、单一的福利体制向国家、集体、个人一起办的体制转变[9]4,以街居体系作为中心构建[10]35新的社会基层管理组织。在此之后,社区的概念逐渐清晰(见表1)。

“社区”作为城市基层管理组织在1989年正式取代原有的“单位制”,承担社会基层的社会服务与管理职责。至此,以市场导向的社会政策逐渐成形,社区治理模式逐渐发展壮大。但是依旧存在“单位制”的历史影响与其他问题存在,以此称为后单位制时代的社会基层组织研究。

三、社区组织的管理现状

(一)社区研究的两个视角

社区组织承担了城市最为基础与草根的管理环节,关于社区组织的研究,学术界主要围绕在两个方面:街区权力的行政运行研究;社会发展与政治建设研究[11]23。

街区权力的行政运行研究主要是对国家最微观的基层组织——居民委员会运行的研究。作为中国自治制度的创新举措,居民自治的行政运行效率、运行规律与运行问题成为了对社区管理研究的重要内容。作为国家政权的最底层建设,广泛的群众服务、基层建设与政策推进成为了国家执政的根基,也成为了城市最底层的管理网络。社区治理能否将落实上级政策、确保政策执行与实现社区自治相结合,成为了社会良性发展的关键。

社会发展与政治建设研究思路更加关注中国的基层政治建设,费孝通认为社区建设应该着眼于以群众自治为核心的基层民主建设,社区治理的有效性取决于是否以民主的方式形成居民自治的管理模式。可以粗浅地将这两种研究思路总结为:行政建设与政治建设,效率与公平的对比研究。前者强调行政机构的效率研究,后者强调政治建设的公平研究,对社区组织的研究离不开这两个视角,社区组织的管理优势与出现的问题也根源于此。

(二)社区组织的管理优势

社区作为由聚居而形成的社会生活共同体,是社会现代化的基层组织管理模式,具有天然的有利优势。

1. 高效的管理平台

社区管理是对民众的居住空间管理,在人口迅速流动的今天,把控住对人群的居住空间管理,促进对民众居住空间的组织化管理是实现社会管理最有效、最直接的方式。通过直接的户籍管理,间接的服务型管理,不管是固定的居住人群,还是流动性人口,通过社区的管理是最为高效的管理平台。

2. 互动效率提升

在古代中国,由于“皇权不下县”的治理思想,历朝历代忽视对社会基层的治理,出现政令不达,民意不听的现象,也成为了地主阶级剥削民众的政治土壤。现代社区治理的出现弥补了中国基层政权治理的空白,由于社区上承街道办事处指令,下接居民需求,因此成了国家与基层的互动纽带,从而实现社会管理与基层治理。社区的传递行为直接避免了政府失效与市场失效的问题,社区通过自治形式发挥民众自主管理、市场调控的优势,又通过政府管理行为减弱市场弊端,发挥政府管理效能。互动效率提升,从而带动管理效率。

3. 社会资源集聚

社区是组织资源和人力资源等社会资源的富集之地。[12]30社区具有丰富的社会资源一定程度在于它是民众的生活聚居区,涵盖了全部人群。一方面,人力资源丰富,不管是知识分子、精力充沛的老年人、社会志愿者,各行各业的人力资源可以被成熟的社区充分发掘;另一方面,由于社区具有官方背景与社会组织、企业、事业单位等一系列组织力量的支持,能够配合政府开展相应的社会公共服务活动,提供所需的社会服务。例如深圳的桃园居社区通过企业的赞助开展大量社区优质服务;最后,社区作为空间的管理者也是空间的提供者,配合社会服务的开展提供一系列的空间服务,例如:老年练歌房、秧歌广场、游泳馆、社区图书室等大量公共空间。

(三)社区治理的问题研究

社区治理中突出的问题表现为两方面。一者,在民众更多的社会公共服务的需求不被满足的情况下,社区反而成为加强管控的政府基层触角有明显的不合理性。二者,公平与效率责难在社区治理中问题突出,社会公平正义问题在原有的社会生态上显得格格不入。

1. 社区治理悖论

居委会在制度设计的层面上具有双重性,表现为管理与自治的悖论。

一方面,社区被定义为城市居民自治组织,在居民委员会的指导下进行自我管理、自我服务与自我监督,具有明显的自治属性;另一方面,居委会作为国家末梢政权,承担了上级机构交付的大量行政任务,担负起基层行政管理职责。两个方面的工作重心侧重点不同,一个强调管理,一个要求自治,由于基层社会组织的工作能力具有一定的局限,为了完成行政管理职责,居民自治工作效果较差。举例而言,笔者走访了天津市区较为完善的居委会,居委会的工作大多通过行政方式服务于上属街道办的行政指令,进行社区环卫、城市文明建设、户籍管理、老弱病残的扶持工作等,真正通过居民自治的形式开展工作不是很普遍。因此,居委会如何应对自治性质与行政性质的冲突成为了社区管理工作的难点。

2. 社会服务生态问题

社会公平正义问题突出表现在社会各阶层的公共资源占用上,这是良性社会服务生态未能形成的原因。新时期的人口流动模式具有一定的局限性,表现为“流动快,差异大,公平问题突出”。由于人口的迅速流动,人口迁徙人群和实现阶层跨越的人群仍旧受到例如户籍制度等因素限制,无法获得公平的社会服务。加上代际继承、家庭合作环境受到破坏,原有的中国传统生态遭到破坏,新兴的社会服务生态又未形成。频繁的人口流动,原有社会道德、文化传统改变,需要现代化的配套社会服务,但是良性的社会生态又未形成,由此造成下图所示问题:

社区在这样的社会背景下出现了阶层流动、贫富差距、农民工、教育与医疗等系列问题,从而引发了相应的社区工作症结与社会病症,公平与效率问题突出。

四、社区治理问题的解决路径

解决社区治理的悖论问题与社会服务生态问题,需要分别回答两个问题:

问题1:社区应该是服务的提供者还是行政职能的管理者?

社区应该回归居民自治,更好地提供居民需求的服务。服务的提供者更多地迎合市场的需求进行服务供给,在社区行为决策过程中会自觉形成自下而上的居民自治;行政职能的管理者更多的是指令性的贯彻落实,具有一定性质的强制性,强调自上而下的管理服务。早在1989 年颁发的《中华人民共和国城市居民委员会组织法》便明确规定了社区居民委员会的性质为自治机构,但是现实中的调查发现,居委会通常会将行政上派任务排到自主开展活动前,通常会形成:先完成任务,再解决既有问题,最后进行自主创新的优先顺序。解决管理与自治的悖论途径需要从三方面着手:

首先,地方政府转变观念,合理配置基层事务性辅助单位,减少委派给社区的行政任务,降低居委会的强制压力,解放居委会的自主自治能力。国家应逐步对基层行政事务进行疏导,并出台相关法律法规,对具有事务性质的基层工作明确分工,配置独立的执行机构,履行诸如计划生育、环卫、统计等可以分离的事务,居委会应该是事务性工作的辅助、配合机构,而非执行机构。

其次,社区居委会去行政化,逐渐形成具有公益性质的社会工作机构。社区居委会一旦去行政化才能真正同上级管理任务相分离,但并非完全的割裂。同时,建构自治框架结构,定期选举委员会,并进行公共基金统一筹募与管理。

最后,提升社区居民的参与意识是社区自治的重点。通过政府宣传、社区机构重组来实现社区居民对居民自治的再认识。再认识的过程一方面是对居委会的性质认识,另一方面对新型社区承担更为广泛的公共服务内容加以了解。例如,台湾社区的意识构建体现在方方面面上,社区的大人会利用周末时间带领孩子参加社区的义工工作,以此寓教于乐提升孩子们的公益意识与劳动习惯。对社区工作的全面了解与信心重建是提升居民自治的捷径。

问题2:社区工作的最终目的是提供源源不断的服务还是促使形成自我服务的健全机制?

社区工作具有一定的公益性,因此当面对历史与现代化的加减法问题时,我们需要回归到社区问题本原上。提供公共服务是社区的主要任务,但是,社区的工作应该围绕促使社区组织形成自我服务机制为最终目的,因此需要从以下几个方面努力。

一方面,由于政治运动与现代化发展,社区所逐渐丧失的传统家庭文化观念与治理方式需要重新建构。社区是由众多家庭组成,每一个家庭的观念与价值没有集合,社区的文化价值也就难以建构,因此重塑家庭观念是提升社区认同的有效途径。传统中华文化尊老爱幼,注重睦邻友好,相携相助,这对于社区形成良性的社区文化,互助的生活方式具有重要作用。

另一方面,尽管代际继承具有一定的历史局限性,但是文化的传承性与民族凝聚力对于社区服务生态的构建有一定积极意义。通过对“陌生社区”的文化改造,逐步加强社区的组织化建设,形成社区的隐形公共公约,维护良好的社会秩序,通过服务完成管理任务。

最后,孕育政府购买与社区生产公共服务的能力。社区服务生态需要有再生能力,能够通过一定的方式进行服务再造,政府在其中并不是无为而治,比如,政府购买公共服务,乃至逐渐孕育出社区提供公共服务产品的能力。学者大多将视角集中在政府购买公共服务,为社区提供帮助。但是长久来看,社会应该形成“大社会小政府”的格局,在“大政府小社会”的状况下政府可以为社会买单,一旦形成“大社会小政府”,社区便发展成为具备购买公共服务的能力,甚至社区具备生产公共服务的可能,社区便成长为具备再生能力,形成良性的社会服务生态系统。

五、小结

步入后单位制时代的社会基层组织——社区,承担了更多的基层服务与管理职能。受到原有单位制与中国传统治理理念的影响,社区发展出现了一系列的问题,在新时期,政府应逐步调整社区政策,将强管理转向以服务为导向;转变治理理念,减少社区承担的过多行政压力,逐步探索出社区自治的服务模式;利用政府购买公共服务的扶持政策,逐步培养社区的社会服务生态,为“大社会小政府”的发展奠定物质基础与生态环境。

总之,在后单位制时代的社会基层组织建设不应是单纯的管理机构,社区治理应该从转变理念开始,从国家层面到个人层面,再从社区层面到家庭层面,通过科学的社会政策不断推动社会治理模式的创新与变革。在当下公共服务社区化的浪潮中,政府、社区、社会组织、企业与居民都应充分认识社群生活的重要性,积极参与到社区文化建构中,主动推动与倡导新型社区的自治管理与服务。

[1]费孝通. 中国士绅:城乡关系论集[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2011.

[2]Herbert Kaufman. Time, Chance and Organizations: National Selection in a Perilous Environment, Chatham.[M]. Chatham House,1987.

[3]范明林、程金.城市社区建设中政府与非政府组织互动关系的建立和演变——对华爱社和尚思社区中心的个案研究[J]. 社会,2005(5).

[4]田毅鹏,吕方. 单位社会的终结及其社会风险[J]. 吉林大学社会科学学报,2009.

[5]武中哲. 社会转型时期单位体制的政治功能与生存空间[J]. 文史哲,2004(3).

[6]张静. 利益组织化单位:企业职代会案例研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2001.

[7]李路路. 社会变迁:风险与社会控制[J]. 中国人民大学学报,2004(2).

[8]孙立平,王汉生,王思斌,等. 改革以来中国社会结构的变迁[J]. 中国社会科学,1994(2).

[9]多吉才让. 关于社会福利社会化的几个问题[J]. 中国社会工作,1998(4).

[10]余冰. 政策意涵与价值导向——中国城市社区政策30年[J]. 社会工作,2015(1).

[11]陈辉. 城市基层治理的双重困境与善治的路径选择[J]. 南京师大学报:社会科学版,2013(2).

[12]张秀兰. 社区:微观组织建设与社会管理——后单位制时代的社会政策视角[J]. 清华大学学报:哲学社会科学版,2012(1).

(责任编辑:苏红霞 校对:李俊丹)

C936

A

1673-2030(2016)01-0121-05

2015-11-05

庞强(1991—),男,河北邯郸人,南开大学周恩来政府管理学院2015级行政管理专业硕士研究生。