鸦片战争前英国客邮邮费变化及其影响

冷 东,何咏天

(广州大学 十三行研究中心,广东 广州 510006)

鸦片战争前英国客邮邮费变化及其影响

冷东,何咏天

(广州大学 十三行研究中心,广东 广州 510006)

鸦片战争前,广州和澳门成为英国来华人士的商贸中心和居住地,政治外交、商贸往来、文化交流、生活后勤等各种动因促使了英国客邮的萌芽与发展。与此同时,英国客邮邮资的变动与中英邮路的变化、英国邮政的扩张、珠江流域民信局的萌芽有着千丝万缕的关系,它不仅反映了英国在华客邮逐渐发展壮大的过程,而且揭示了中英贸易关系的深层次变化。

英国客邮;中英邮路;邮资;民信局

乾隆二十二年(1757年)至道光二十二年(1842年),广州被清政府指定为与西方国家进行海路贸易的唯一合法口岸,非贸易季节澳门则成为外国人士的指定留居地。大量外国人士往返停留于广州与澳门,经贸往来、政治外交、文化交流及个人需求催生了巨大的信息流动,这对承载信息传递的邮政业提出了更多的要求。为了严格控制信息流动,避免造成不利专制统治的影响,清朝政府在乾隆二十四年(1759年)颁布的“防夷五事”中明令规定“夷商在省住冬应请永行禁止[1]2012”、“由内地民人代为传赍信息,请永行停止[1]2019-2020”。而中国传统邮驿体系只传递官方公文信函,不受理民间和海外邮件,清政府拒绝与通商各国建立平等的邮政联系,主要依靠十三行行商作为与外商联系的中介,转达官府对外商的谕令、告示和外商的公函书信,承担中外邮政的功能,这根本满足不了外国与中国贸易、文化和个人信息交流的需求。英国作为来华贸易中最强大的西方国家,也在技术、法律、体制上不断尝试突破清朝政府的限制,这直接推动了英国在华客邮的发展。

一、英国客邮邮路与邮资

客邮邮资的产生与邮路密切相关,邮路的距离、时间、往返频率、邮局效率等都是影响邮资变动的重要因素。

(一)中英海路邮路的演变

鸦片战争之前,中英之间的海上邮路与海上贸易的线路相一致,即围绕中国、印度、英国三个贸易点展开。在19世纪以前,英国东印度公司在中英海上贸易处于垄断地位,因此也控制着远东的邮路。当时东印度公司来华的航线大致分为两种:第一种是伦敦与中国之间的直达航线,船只出程时偶尔会停留东南亚,大多直达广州,回程时会经过圣赫勒拿岛进行补给再回到伦敦,称为“直达船”;第二种航线出发时会中途停靠印度港口孟买、马德拉斯或孟加拉,然后才到广州,回程时不经印度,在圣赫勒拿岛短暂停留后回到伦敦[2]262-263。因为上述的两条航线回程时既可绕过非洲南端的好望角航行,又可以走南半球纬度40°的巨风航道(绕过南美洲南端的角城,再北上到美国,最后东渡大西洋回到英国),故称之为“两角邮路”[3]。

在澳门的英国邮局成立前,英国东印度公司广州委员会是在华英商邮件的主要管理者[4]。在东印度公司实行贸易货监驻华政策后,“直达船”负责运送信件,执行管理权则交由广州的特选委员会负责[5]439。对于东印度公司而言,内部雇员免费收发邮件一直都是被默许的[6]344,至于其他非东印度公司内部员工的人想邮递信件,就只能指望服务于本公司的船长或散商的私船了,不然就要冒信件被严重拖延收发的风险。毕竟出于商业竞争的考虑,这是不能为了一点助人的好意而随便冒险从事(递交信件)的[7]344。

到了18世纪末,中英之间的航线发生了一些变化。这首先是得益于中印港脚贸易的繁荣,中印之间形成一条相当重要的“中印航路”,它是英国散商频繁来回中印两地贸易而形成的,散商在贸易形成的初期受东印度公司监管;其次,在澳大利亚成为英国的殖民地后,出现了回程跟“直达船”航线一样的“英-澳-中”航线[2]105-107。

虽然印度很早就成为英国的殖民地,又是中英航路上的一个重要中转站;但在18世纪末之前,东印度公司管治下的印度并没有建立起系统的公共邮政服务。直到1774年,首任英属印度总督沃伦·黑斯廷斯(Warren Hastings)才在印度正式开通了公共邮政服务。印度邮政建立的初期,邮递的主要目的是为了东印度公司的商业利益,海外邮件大多仍旧依靠东印度公司的商船来运送。不过随着港脚贸易的繁盛,港脚商船逐渐成为邮递信件的主要力量,有时就连东印度公司也要依靠港脚商船来运送中印之间的邮件。印度方

面,人们首先会将信件邮递给在澳门的东印度公司驻地,再用小船把信件送到东印度公司特选委员会主席部楼顿在广州的住处,再行分拣和派发。在中国这边,则是在趸船上或在贸易监督驻所设一信箱,以“备侨民之通信[8]”,再由港脚商船运至印度各港口的邮局。而港脚商人之间的信件大多由各散商通过自己相熟的船长免费送递,故并不存在邮费问题。只有当他们从印度或中国寄信回英国,信件到达英国后才会收取邮费。

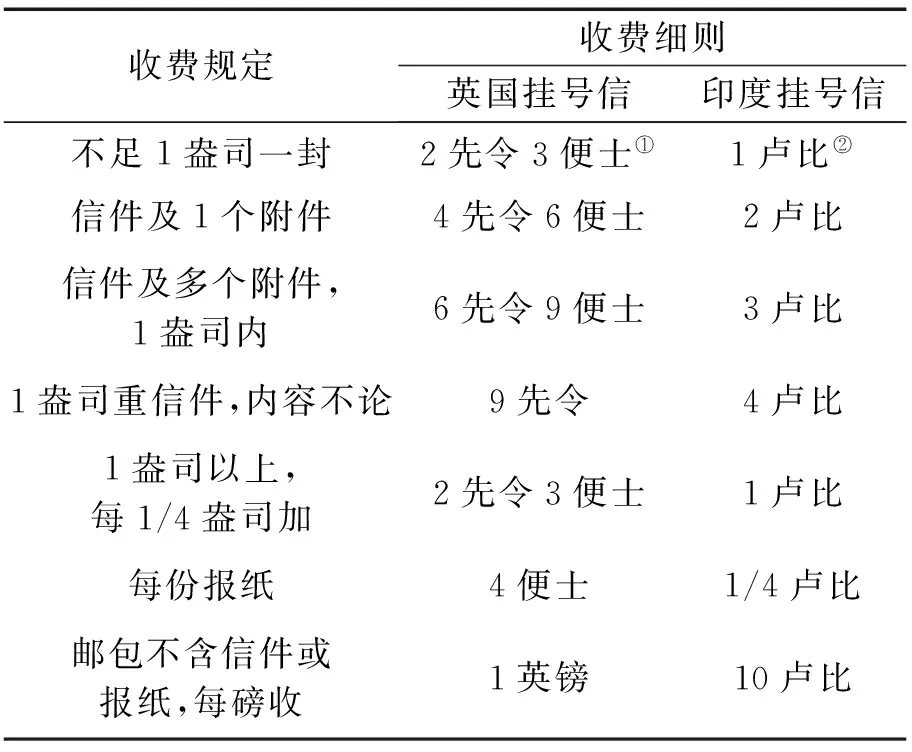

进入19世纪后,英印航路出现了重大变化。在19世纪之前,英印之间的邮船服务甚少,且多亏本经营,但到了19世纪30年代,蒸汽轮船的发明使船运更加快捷,船运邮递盈利成为可能。在1835年,半岛东方邮轮公司(P&O)得到了前往伊比利亚半岛和到埃及的亚历山大港口的邮件运输合同,这使得跨陆邮路的实现逐步成为可能。另一方面,英国与东印度公司签订协议,由东印度公司负责把由半岛东方邮轮公司运至地中海的邮件运送到远东,邮资为单件2先令6便士,包括中国在内的所有远东殖民地都实行此邮资标准[9]169。与此同时,一位英商托马斯·瓦格霍恩(Thomas Waghorn)开始对改善英印间邮递线路进行调研,力促阿历山大和苏伊士之间陆路邮递线路的建立。1837年5月30日《广州纪事报》(Canton Register)通告一种新的邮政制度——托马斯·瓦格霍恩建立的印度经埃及开罗寄往英国的邮路,并公开了英印之间的邮资(见表1)。

表1 英印之间的邮资

①1英镑=20先令=12便士

②1先令=0.5通行卢比

(二)中国内陆邮路的开辟

相比海邮而言,内陆邮路则要更困难得多。原本英商可以通过通事和传教士两种渠道进行内陆通信,但“防夷五事”颁布后,以上两种途径都被禁止了。与此同时,中国的古代通信却把民间通信排斥在外,所以我们可以把它看做是一种纯粹意义上的官方通讯。官方的邮驿专为皇帝服务而排斥民间书信,富人尚能雇人传书,一般人平时就只能靠托人捎带,但通常是“乡书十寄九不达”。清廷对来华夷商的公务性质的通信有相当严格的规定,“洋人不得呈递秉帖;如有陈述,必须由行商转呈[7]70”。

在这种情况下,广州与澳门之间被视为“贸易生命线”的通邮状况主要经历了三个阶段。

第一阶段是禁令最严厉的时期。在17世纪,“没有一个中国人,敢于翻译和传送这些信;该国法律对这种人是处以死刑的;或能通过另外愿意带信前往的基督徒,否则,便无其它妥善办法送往该处”[5]10。唯一能安全而又免费传递的只有通过行商转呈或通过通事传递给行商的公务信函。在风声比较紧的时候,夷商及其通事们会铤而走险,通过非法渠道通邮,而违法者往往因报酬丰厚*如1801年一封美国商人委托中国人从澳门寄至广州的信件,邮费当时高达3元。,愿意亲身犯险。如1828年番禺县令便抓获一名叫陈亚志(Chünache音译)的土匪,在他身上发现了一封外国人的信,经查问他说是买办杜华英(Towaying音译)把信交给他的[9]79。

相比较外商而言,行商则懂得利用更为隐秘的民信局与外商进行私信,其邮费也相对低廉。

进入第二阶段的标志出现在1828年。“陈亚志事件”的真相查明后,两广总督李鸿宾即向行商颁布谕令,今后外国人通信往来只允许将信交给买办传送。随着越来越多不受约束的散商的出现,在道光十一年(1831年)李鸿宾总督更是新颁布了《防范夷人八条章程》,其第四条:“夷商雇倩民人服役,应稍变通也。……应请嗣后夷馆应需看货守门及挑水挑货人等,均由买办代为雇倩民人,仍将姓名告知洋商,责成该管买办及洋商稽查管束。如此等民人内有教诱夷商作奸,洋商买办即随时禀请拘究。”[1]2076-2077其第七条:“夷商不得在粤住冬,应变通旧章,随时防范也。……现在夷船既倍多于前,而收泊之期复无定,且其在粤经理商务,年久相安,自不必拘定以九十月间回国。”[1]2081-2084这表明之前“防夷五事”的禁令已明显有所松动,利用中国人传递信件的情况变得普遍,地方对于外商私自传递信件的政策也从“严禁”过渡到“部分禁止”的阶段。在这段时期,在英商身边的买办和通事*通事、买办在清代同时存在,后来两者身份逐渐重合。是传递信件的重要角色,虽然清政府对广州的外商商馆雇佣中国人有严格规定,除买办或外,“无论住居夷人多寡,祇准用看门人二名、挑水夫四名,夷商一人雇看货夫一名,不许额外多用[1]2095”,然而实际人数是没有限制的[10]。因此,外商通过买办另雇中国人来通信的现象也越来越多见了。

不过中国始终缺乏合法健全的邮政系统,英商在中国内陆建立邮递服务的任务最终落到了英商自己承办的船运公司身上。早在1826 年,英商爱德华兹(Robert Edwards)就创建了广州与澳门之间的第一条客船航运线路[9]75。1830年3月17日的《广州纪事报》上刊登了上述航线信件邮资的通告:

“西尔夫号”也可租予团体出游,以每件1毫运送信件,每包信件相应地收费。可运送小件包囊,但绝不运送行李、贸易商品、家具或家畜。任何乘客只允许携带1件重量不超过1担的旅行箱。

不久,航运公司出台更详细的规定:广州与澳门之间,小包囊收2毫5分,小包袋收5毫,2平方英尺的包裹收1元*1元(银元)=0.72两=7.2钱=720厘(文)。。爱德华兹利用他的三艘纵帆船在广州和澳门之间建立了前所未有的邮递服务。

随着“船舶邮局”的不断发展,1834年英国驻华贸易总监律劳卑与在华夷商召开了一次会议,会议上提出了第一份英国邮政局章程并对邮局的邮资作出规定[9]97:每封海运信件收费5分;重量不超过1磅的每件包裹收费2毫,包裹每超重1磅,加收5分,最高收费1元;报纸和报纸包裹免费投送。

关于信件的发送规定如下:准备从黄埔港或从虎门港外出发的英国船只应把出发时间通知邮局,以便邮局准备好邮袋,以最方便的方式送交船长或其代理人。来往澳门的信函,运送时间为星期三和星期六,船只出发事件根据潮汐潮落来调整,并及时发出通知和在邮局张榜公布,每封信收费1毫,于投送时支付。

在英国驻华贸易监督的管辖下,还出现了所谓“署理邮政局长”,此事标志着英商在华通邮已经进入第三阶段。虽然得到英国驻华贸易监督的支持,邮资也逐渐被规范起来,但由于受到东印度公司和葡萄牙殖民地当局的干扰和抵制,再加上实质支撑“船舶邮局”运营的船运公司内部的变动,导致后来邮局经营管理陷入了混乱与失序。

中英“海上邮路”与中国“内陆邮路”的衔接非常重要。1798年,一艘英国商船船长携带信件来到鸡颈洋面,欲向一位来华大班送信,却被驱逐[11],此时的“海上邮路”与“内陆邮路”尚处于中断状态。至19世纪初,无论是“海上邮路”还是在中国的“内陆邮路”,两者都发生了深刻的变化,这种变化使两条邮路逐渐完善并开始对接。只有当“海邮邮路”与“内陆邮路”能无缝连接和畅通无阻时,外国客邮才能真正称得上在中国被完整地建立起来。

二、影响英国客邮邮资变化因素

19世纪以前,通过私船运送与自身船运货物无关的信件是非法的,许多海外商人为了逃避高昂的邮船邮费,会通过私船运送信件;因为按传统,寄信者只需支付海外信件的船长1便士作为报酬[6]343;私船邮递由于影响了英国的邮政业务,一直被英国邮局视为“违法行为”。同时,因为英国邮政在远东缺少邮船,所以所有来自远东的信件都要依靠东印度公司收发运送,在远东邮政相关政策上,东印度公司长期掌握着话语权。但到了18世纪末,散商的“私船”逐渐取代了东印度公司商船,成为远东邮递的“主力军”,利用私船运送邮件来往于英国和远东的现象变得越来越常见。

随着远东航线的繁荣,英国邮政获得了“对外扩张”的机会。1799年,英国议会通过一项法案,授权英国邮局可以通过雇佣私船运送邮件或邮包[12]124;1815年英国议会又通过一项法案,船主在邮局的命令下有义务携带邮件[12]154。这样,所有英国私船开始被纳入英国邮政服务的体系,而英国亦开始在远东建立起邮政服务。法案同时规定,由非正规邮局邮船运至英国的单一封信需邮资为6便士,而由这些船运出英国的邮资则固定为邮船费率的1/3。但如果由东印度公司所属的船只运送,则跟正规邮船邮费一样,在好望角、毛里求斯、东印度的东印度公司控制地区与英国之间的一封信邮资是42便士(3先令6便士);来往于这些地区之间的邮资则是21便士(1先令9便士)。报纸则收取每磅3便士。另外,由并非受雇于邮局的私船所运送的一封信件从英国到好望角或东印度的邮费是14便士(1先令2便士),如果从好望角或东印度运送回英国则收取8便士[12]153。

1837年,英国邮局出台了一份更为详细的针对远东而来的信件的邮费表[12]157(见表2)。

表2 远东的信件邮费表

尽管从远东寄信回英国可以选择东印度公司的商船或散商的私船进行邮递,同时邮费也在逐步下调,但人们还是对这些全都要委托给邮局的、不是通过正规邮船就是通过受雇于邮局的私船运送的邮件收取的高额邮费感到不满[12]154,非法邮递、逃避邮资的情况也时有存在。

值得一提的是,在19世纪30年代之前,英国邮政把印度和中国都视为“远东”,从两地寄发邮件到英国的邮资计算并无区别;但随着英国邮政在印度设立的邮局服务日渐完善和邮局所属邮船航线的开辟,针对印度邮递的规定也日渐明晰。比如,在1819年,一份议会法案对所有来自印度的信件规定了一个特别低的邮资规定:不超过3盎司重的信件统一收取4便士,若超过1盎司则每盎司收取1先令[12]154。

相比较而言,英国邮局在中国缺乏专属的邮政服务,邮资的收取则显得比较混乱。

1833年,英国议会通过《特许状法案》,结束了东印度公司长久以来的对华贸易垄断权,这使得东印度公司直接面对其他散商的竞争,其中包括邮政体系的竞争。1834年,首位英国驻华贸易总监律劳卑试图在广州建立起一个英国邮局[7]344,并免收邮费,后转为利用船舶邮局来建立代表英国邮政的机构,意图打破东印度公司对邮递运输的“垄断”。从1834年开始,“船舶邮局”由私人客运公司向英国政府在华邮政代表机构转变,这是英国邮政真正迈出的向中国“扩张”的第一步,同时也为后来往来中英的邮费规范化奠定了基础。

从上述可知,远东与英国之间的邮政服务经历了一个从无到有、从单纯依靠东印度公司商船邮递到增加雇佣私船进行邮递、从混乱收取邮费到统一规范合理地收取邮费的过程。这一切根本上都得益于英国邮政服务在远东的“扩张活动”。

电力输送是能源发展与配置工作开展的基础。在规模较大、距离较远的输电技术应用过程中,与交流输电方式相比,直流输电方式更具有输送容量大、输送距离远的优势,其单位容量的造价以及相应的能源损害程度也比较低,但同时,该输电方式的技术要求也比较高。鉴于此,针对柔性直流电网串联直流潮流控制器及其控制策略这一课题进行深入研究具有重要的现实意义。

(二)珠三角地区民信局的萌芽与发展

在清朝的前半期,我国国家邮政曾经发展迅速,就连马戛尼访华期间都对中国的邮件传驿制度大为赞叹,“在同一时代,英国邮政创下的最辉煌的成绩远远比不上中国驿传”[13]。但这种邮政发展受制于封建专制王朝的兴衰,其辉煌是短暂的。

随着明清商品经济的发展和资本主义的萌芽,商人开始经营传递书信、物品兼带现金的机构,这就是近代民信局的雏形。最早提及民信局起源的是民国十年中华民国交通部邮政总局在《邮政事务总论》开首写的《置邮溯源》一文,里面写到“民局:为民间使用的邮政——以区别为政府及官吏使用的——其产生似乎不更早于明朝永乐大帝年间”,“他们利用各种运输工具……尽一切可能便利公众。……服务的取费总是很低廉的,按路程远近,酌收二至二十分(即制钱二十至二百文),但往往要讨价还价;按年结账,折扣优待,也不少见。如须快递,寄信人在信面上注明较平时为高的资费,于投递时由收信人付给”[14]。

以往学界对民信局的研究往往集中在晚清时期的江浙地区,对珠三角地区民信局的萌芽与发展研究甚少。其实,在19世纪初,商业繁荣的珠三角地区已经形成类似民信局的从属于商业的私人邮递系统。比如佛山和广州之间,“某个公众人物开设一间接收信件和包裹的邮局,并且他定期地将这些信件与包裹通过特殊的运送人员发送到另外一座城镇的通信员手中……这种物品的运输方式是商业的一种独立分支”[15]。不过碍于政府禁令,对于夷商的送信服务是地下的、秘密的。

后来,由于禁令的松动,越来越多的船夫也加入了为夷商提供邮递服务的行列,陆上邮递走向公开,邮费也在逐步下降。“因为路途遥远,人们总是盼望着有去那里的旅客,但更多的是把信给予一位船夫,算好邮资然后把它写在信封上。清政府对以这种方式来传递信件也没有颁布任何的公告,既不对其征税也不加以限制。广州与佛山之间的邮资,(15英里),4分或30文;广州与澳门之间,(90英里),5到6分左右*6分银圆约为0.43钱。。澳门与江门,(16英里),30文……英商群体对这些送信者是非常信任的。”

显然,在华英商贸易的繁荣间接推动了珠三角地区民信局的萌芽与发展,珠三角地区民信局的存在又促进了来华英商贸易信息的流通。另外,早期民信局低廉的邮费规定,也使其在与英国建立的客邮的竞争中占据先机。

(三)时局的影响

由英国散商主导的对华鸦片走私贸易日趋兴盛,伶仃洋逐渐成为走私鸦片的中转中心。当散商新发明的“飞剪船”到达伶仃洋后,鸦片走私商通过民信局的船夫,在珠三角地区穿梭传递与鸦片贸易相关的信件就变得司空见惯了。

随着中国输入鸦片的急剧增加,吸食鸦片所带来的社会问题引起了清政府的重视。1839年,清廷委派钦差大臣林则徐来粤进行了著名的虎门销烟。不久,中国与英国因鸦片问题关系走向恶化,中英贸易也因此中断,这直接影响到在华英商的邮政服务。下面为“船舶邮局”在1839年6月23日《广州纪事报》刊登的最后一份班船通告[16]:

下列客船船东敬告公众,由于乘坐的旅客人数稀少,不足以支付客船的各项费用,由即日起乘坐“阿尔法号”(Alpha)、“联盟号”(Union)和“海盗号”(Rover)纵帆船的每位乘客收费如下(目前尚不知道在现有的形势下,客船还可以营运多长时间):

来往广州、伶仃和澳门20元

来往金星门和香港25元

寄自澳门的信函邮资1毫5分

其他信函和海外信函邮资1毫

由于大量英商转移到澳门,广州商馆也人去楼空。客运情况的不理想也对船舶邮局邮费的价格产生了间接影响,因此广州与澳门之间、海外信函的邮资都比以前有所提高。鸦片战争爆发后,广州、澳门一带的邮政服务一度陷于瘫痪,“船舶邮局”亦也停运。不久迫于外界压力,英商在澳邮局服务的实际主管义律指派了约翰·斯顿(A. R. Johnston)负责英商在澳门的邮政服务,后者在1940年12月被正式任命为澳门邮政局长。直到开埠后,为维护英商在华利益,无论是澳门邮局还是璞鼎查爵士在香港开设的邮局,直至有大英轮船公司组织邮轮班船服务前,在华邮递服务都实行免收邮资的政策[7]344。

三、英国客邮邮资的影响

邮资是否合理,不仅会影响邮件的传递,而且会影响信息的传递和经贸活动的效益。要具体评估英国客邮邮资的影响,就必须对其资费水平与同期来华英国商人的收入水平做对比分析。

1840年,英国邮政改革之前,对于大部分英国国民来说,无论是英国本土或海外邮政的邮资都是比较贵的。从爱丁堡寄一封信到伦敦的邮资要花费一个英国人一天的工资,约3/4便士[17],而海外邮政由于航运时间漫长、往返航班很少、邮政管理落后等原因,导致邮递的安全性、稳定性偏低。每遇上国家之间战争爆发,信件往往需一式三份,甚至四份交给不同船只发送[18]。另外,使用邮船邮递的邮资比私船贵得多,但即使用私船邮寄,如果要寄送包裹而非信件,其费用也是惊人的。比如,在1834年,从中国邮递八份《中国丛报》到伦敦,按包裹计算每份要支付2先令6便士的邮资[19],这比刊物的售价还要高。

英国东印度公司内部职员和外雇员工的薪酬存在巨大的差异。比如,货监一职单从对华进出口货物中抽取佣金就能获得高薪,级数最高的大班“离职回英后,均可购置田产,甚至庄园”[2]31。相反,刚刚来华的东印度公司外聘员工的经济压力则比较大,如1802年,年仅18岁的渣颠(William Jardine)刚进入东印度公司充当船医助手的月薪仅为5英镑[20]。处于来华贸易船队最底层员工如船员、水手的工资更少得可怜,1770年,一个在英国商船上工作的水手一个月薪酬仅在23到26先令之间[21]。悬殊的工资比例使不少原来属于东印度公司的外雇员工选择离开公司,成为不受约束的散商;但成为散商后,他们就不能享受东印度公司内部免费邮递的待遇了。在来华贸易的过程中,散商往往拜托熟悉的船长亲自携带信件回英国,借机逃避所有的邮资。

总的来说,初期来华外国人士寄信的成本还是比较高的,禁令下邮递的风险较大,夷商只能通过非法渠道传递信件,这就容易出现以“元”为计算单位的高额邮资费用。直到19世纪初,珠三角地区的船运业因各种走私贸易发展起来,邮资普遍下降到以“分”、“厘”*1两=10钱=100分=1 000厘(文)。计算,费用才真正显得“轻微”[22]。

英国客邮邮资的收取变化,表面上取决于邮路的开辟、邮政的发展,但实质上与英国资本主义的发展程度息息相关。18世纪,英国资本主义发展尚未成熟,在远东实行东印度公司垄断贸易政策,远东的邮递服务主要为东印度公司服务。此时中西方信息的传递渠道单一、短缺,邮资呈现被垄断、不稳定、费率高的特点;而对于中国内陆的邮递,东印度公司也大体遵从中国的禁令,邮政服务无从谈起,邮资呈现非法、秘密、昂贵的特点。进入19世纪后,英国工业革命逐渐深入,航海技术也逐步改善,散商开始主导中英贸易的发展,要求包括贸易信息在内的各种信息自由流动,于是“自发”地建立起各种客邮。此时邮资呈现出选择增多、价格趋低的特点。19世纪30年代后,英国开始在远东推行自由资本主义的经济政策,东印度公司在华贸易特权被废除,此时的英国邮政也开始陆续在各殖民地建立起为自由贸易的英商服务的邮政系统。1840年,英国邮政改革后,无论是中英之间还是中国内陆的客邮邮资都大幅下降,此时已属英国国有性质的英国客邮的邮资呈现制度化、规范化、合理化的特点。

第二次鸦片战争后,中英签订的《天津条约》规定:“大英钦差大臣并各随员等,皆可任便往来,收发文件,行装囊箱不得有人擅行启拆,由沿海无论何处皆可送文。”[23]自此,来华英商建立的客邮,在各种不平等条约的掩护下,在中国得到快速发展,而其合理低廉的邮资标准显然为在华英商及其亲友带来了前所未有的方便。在1877-1878年期间,来到广州生活了14个月的英国人格雷夫人(Mrs. Gray)竟写下了长达16万余字的44封信件,这证明了此时英国客邮发展的成熟,邮资的进一步下降使得信件的流通量大大增加[24]。特别值得注意的是,在马士所著的《中华帝国对外关系史》中,描述了19世纪中,英国客邮对邮递报纸的收费规定长期是免费或只收1便士[7]344-345,这不仅为英国本土了解中国大开了方便之门,更为英国殖民者窃取中国情报、军事侵略中国提供了有利的物质条件。在英国在华设立客邮后,西方其他列强通过“利益均沽”相继在华建立客邮,加剧了近代中西信息了解的不对称,严重侵犯了我国的邮权。因此,英国客邮反映了英国资本主义野蛮、非法的殖民扩张和经济侵略本质。

科学技术是一把双刃剑,近代化的英国客邮也一样。它在政治、经济、军事、外交上有力地“辅助”了西方列强侵略的同时,也推动了先进中国人向西方学习的步伐。郑观应曾在《盛世危言》对客邮作出评论:“自常年用费外,年入之款岁有赢余。可知邮政一端,其益甚宏,其效甚速。轻而易举,无耗费之虞;远而可通,无濡滞之虑。所谓上下均利而无所不利者也。”[25]

邮资是邮政重要的组成部分,英国客邮邮资的变动也间接反映了早期英国客邮的发展过程。邮资走向规范与低廉使英国“客邮”对中国社会的积极作用逐渐显露,展示了通信便利所带来的巨大好处:信件的大量流通使得普通人之间的交流和联系更为紧密,团体交流的日益频繁促进了贸易的繁荣,信息的广泛传播对教育、科学和文化的普及起到了重要的作用,邮政的社会效益亦由此体现[26]。

[1]梁廷柟.粤海关志//沈云龙.近代中国史料丛刊续编[G].台北:文海出版社,1975.

[2]游博清.安全与效率:1786-1816年间英国东印度公司对华的船运管理[J].清华学报,2013(2).

[3]区德仁.中国早期邮政史:上[J].上海集邮,2009(7):35.

[4]张坤.澳门的英商邮政与鸦片战争前的中英关系[J].澳门研究,2009(1):130.

[5]马士.东印度公司对华贸易编年史(1635-1834):第1/2卷[M].区宗结,译.广州:中山大学出版社,1991.

[6]SMITH A D. The Development of Rates of Postage An Historical and Analytical Study[M].London: George Allen & Unwin LTD,1917.

[7]MORSE H B. The International Relations of the Chinese Empire:volumeⅠ[M].New York: Paragon Book Gallery,1900.

[8]楼祖诒.中国邮驿发达史[M].昆明:中华书局,1940:389.[9]范笙禄.从海邮到邮票创始期(1768-1884) [M]∥澳门邮政与电讯的历史和发展: 第 1卷.澳门: 澳门特别行政区邮政局,2001.

[10] 亨特.广州番鬼录·旧中国杂记[M].冯树铁,沈正邦,译.广州:广东人民出版社,2009:194.

[11] 刘芳辑. 葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编:下册[G]. 澳门:澳门基金会,1999:769.

[12] HEMMEOM J C. The History of The British Post Office[M]. Cambridge:Harvard University,1912.

[13] 佩雷菲特.停滞的帝国——两个世界的撞击[M].王国卿,毛凤支,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1995:385-386.

[14] 刘广生,赵梅庄.中国古代邮驿史[M].北京:人民邮电出版社,1999:617-618.

[15] Conveyance of Letters[J].中国丛报,1840(8):篇七.

[16] Canton Register[N].广州纪事报,1839- 06-23.

[17] EUNICE,SHANAHAN R. The Penny Post[EB/OL]. (2013-12-30)[2015- 02-10].http://www.victorianweb.org/history/pennypos.html.

[18] 格林堡.鸦片战争前中英通商史[M].康成,译.北京:商务印书馆,1961:76.

[19] Postage on pockets from the east[J].中国丛报,1835(1):篇六.

[20] 刘诗平. 洋行之王:怡和与它的商业帝国[M].北京:中信出版社,2010:4.

[21] 马士.东印度公司对华贸易编年史(1635-1834):第4/5卷[M].区宗华,译.广州:中山大学出版社,1991:576.[22] NATHAN D, WILLIAM B, LANGDON. Ten Thousand Chinese Things [M]. London: Printed for the Proprietor, 1842:120.

[23] 王铁崖.中外旧约章汇编:第1册[G].北京:生活·读书·新知三联书店,1857:97.

[24] 冷东,沈晓明.1877-1878年客邮在广州的发展[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2013(4):57.[25] 郑观应.盛世危言[M].北京:华夏出版社,2009:491.[26] 刘学谦.论十九世纪英国邮政系统的改革[D].北京:首都师范大学,2012:1.

(编辑:段明琰)

The Development of the Postage of British Postal Service in China before the Opium War

LENG Dong, HE Yongtian

(ThirteenHongStudiesCenter,GuangzhouUniversity,Guangzhou510006,China)

Guangzhou and Macao became the business center and a settlement for the British merchants. Some factors, including polity, diplomacy, commerce, culture and society, prompted the British postal service to develop in China by itself. Meantime, the change of the postage was influenced by Sino-British trade route, the development of the British Post, the germination of the private postal office in the Pearl River. Not only did it illustrate the process of the development of the British postal service in China, but also reflected the profound change between China and Britain.

British postal service aboard; Sino-British postal route; postage; private postal office

10.3969/j.issn.1673- 8268.2016.05.016

2015- 08- 09

《广州大典》与广州历史文化研究课题:清代广州十三行大事记(2014GZY0)

冷东(1953-),男,吉林长春人,教授,广州大学十三行研究中心主任,主要从事明清史、岭南文化、十三行等研究。

K253.9

A

1673- 8268(2016)05- 0089- 07