中国人力资本积累与国际竞争力比较

向 晶

(中国社会科学院 人口与劳动经济研究所, 北京 100028)

中国人力资本积累与国际竞争力比较

向晶

(中国社会科学院 人口与劳动经济研究所, 北京100028)

从国际视角对全球129个国家的人力资本结构进行了比较分析。研究发现:中国人力资本存量国际综合排名第92位,位于第4梯队。人力资本存量(健康性人力资本、技能性人力资本)对经济增长有显著的正向影响机制。经济增长通过对教育性人力资本的再投入推动创新性人力资本的提升。比较中国和世界发达国家之间的人力资本结构差距,可以看到:未来15年中国人力资本将面临国际适应性和竞争性的重大挑战。应当通过提升职业与产业结构的匹配度,增强教育性人力资本与技能性人力资本的深化,从而为提升我国创新性人力资本做准备,增强我国国际竞争力。

人力资本; 国际竞争力; 结构方程

一、理论基础和研究设计

(一)人力资本理论及测量维度

舒尔茨最早系统地提出人力资本这一概念,并将其引入到经济增长理论当中。他提出:人力资本不仅仅包含劳动力规模,还包括劳动力所具备的知识、能力、技术等一系列属性[1]。1998年,OECD给人力资本概念作出进一步概述,即“人力资本是每个人所有的与经济活动相关的知识、技能、能力为形式的个人属性”。人力资本的重要性不断得到重视。但是,有关人力资本研究最难的部分就在于如何对其进行度量。

现有的研究对人力资本度量主要采用4种不同的方法:一是通过教育水平作为代理指标。如人口平均受教育年限、高等教育劳动者的比例等等[2-4]。二是教育年限法。通过对各年龄段人口的教育年限进行加权计算而来。三是Jorgenson-Fraumeni终生收入法。如李海峥等通过该方法测度中国1985—2007年的人力资本年度总量及各年度人均人力资本水平[5]。四是结构分析法。通过不同维度综合考察人力资本水平。

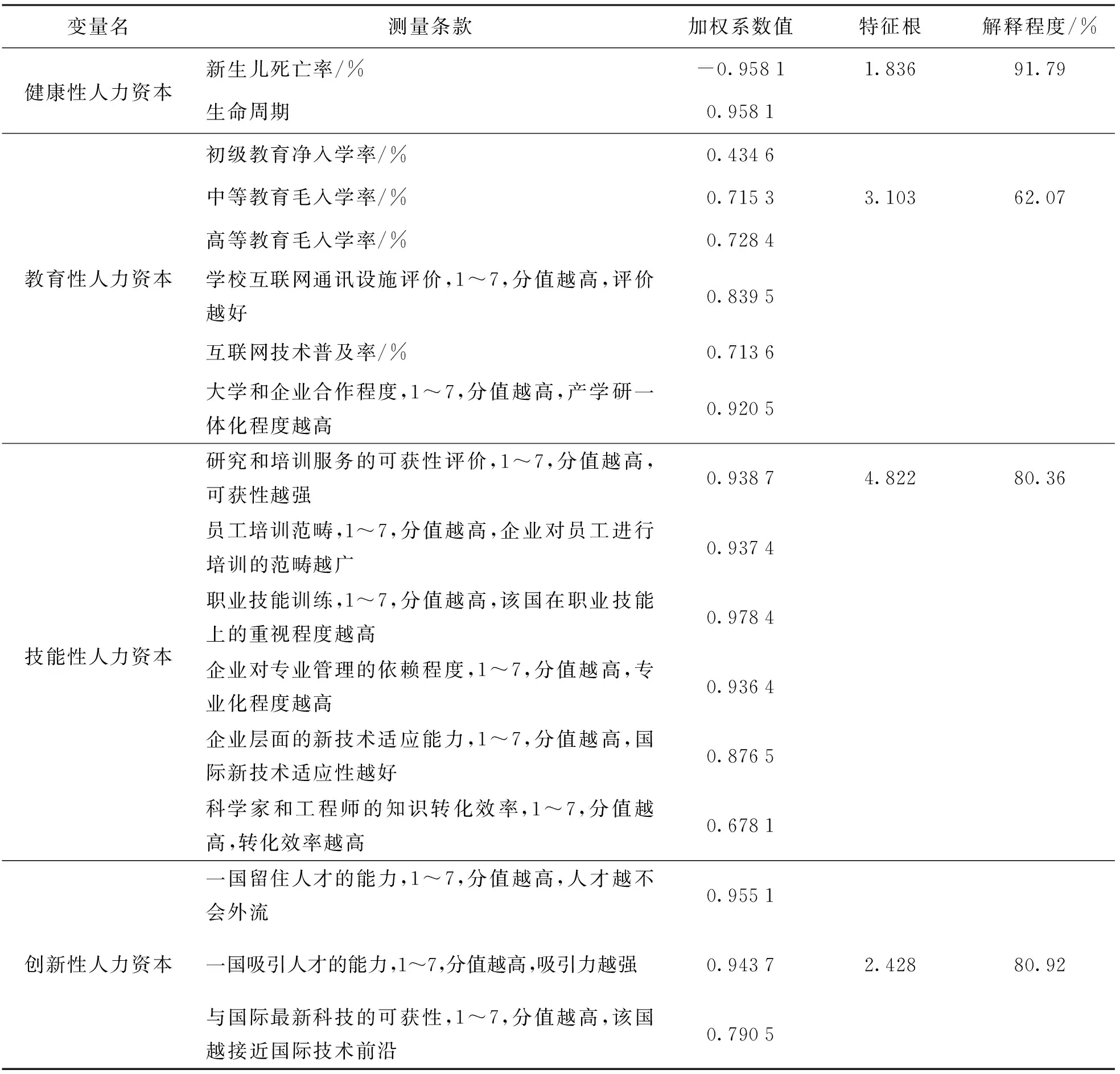

本研究拟采用第4种方法,通过对人力资本指标进行因子分析降维至4维指标,结合世界经济论坛和世界银行数据库来测度人力资本结构变化。考虑到国际通行的人力资本指标,我们将人力资本存量划分为教育性人力资本、健康性人力资本、技能性人力资本和创新性人力资本4维共计17项测量指标,来推演人力资本、经济增长和国际竞争力之间的关系,并对我国人力资本水平和不同维度的国际比较,进而就提升我国人力资本给出政策建议。

(二)分析框架

有关人力资本对经济增长的研究非常丰富,且总体而言人们已经普遍接受人力资本提升将对经济增长有促进作用。有研究从微观角度出发,研究教育对收入增长的作用,并证实人力资本对缩小地区和城乡之间收入差距,促进经济均衡发展具有重要作用[6]。也有研究从国家层面出发,指出劳动力是通过向新技术学习并通过技术创新实现对经济增长的正向效应[7]。然而,整理现有的研究可以看到,有关人力资本对经济增长的影响机制还处于不断探索阶段。一个很重要的原因在于人力资源丰富的内容,其可以通过劳动力的教育水平、技能水平、健康以及创新能力等对经济社会的发展产生影响。

比如,舒尔茨在观察农业生产效率的时候,发现劳动力技能和经验是非同质的,这使得同样地块上农业产出存在显著差异,进而提出人力资本对经济增长的贡献。Wolf研究健康人力资本对经济增长的作用时发现,忽视健康人力资本将导致单纯地用教育作为人力资本的代表变量会造成经济增长估计的偏误[8];也有研究指出:在中国预期寿命每延长1年,GDP增速相应提高1%以上[9]。从历史发展的经验看,健康和劳动者技能提升是产出增长的首要条件,且得到各国经济增长的反复验证。因此,我们提出假说一:健康性人力资本和技能性人力资本对经济增长均有显著的正向影响。

教育性人力资本和创新性人力资本与经济增长的关系相对复杂得多。首先,教育性人力资本不是经济增长一开始就存在的。更多的历史经验表明:在跨过低收入水平陷阱之后,人们为了获得更高的收入回报才开始对教育有投资的动机。接着,在经济不断增长,且劳动者知识积累以技能经验为载体,往往可以有技术创新,并不断拉大其与其他国家经济增速和国际竞争力差距[10]。教育性人力资本与经济增长本身可能是存在正向相关性的,但是教育性人力资本提升既是经济增长的原因,也更多的是经济增长的结果。且创新性人力资本是教育性人力资本的升华,其发展的前提是经济发展已经跨过低收入水平阶段,从中等收入阶段向高收入阶段迈进。创新性人力资本体现在一国国际先进技术在国际竞争中的优势地位,也囊括了其对国际人才吸引和挽留的水平。因此,我们提出待验证的假说二:在经济增长到一定阶段,持续的教育性人力资本和经济增长会一起推动本国创新性人力资本的提升。

东海2号机组是一座1978年3月首次并网发电的1060 MWe沸水堆。在2011年3月11日导致福岛核事故的地震和海啸发生期间,虽然丧失了场外电力供应,且1台应急发电机因海啸受损,但该机组仍然实现自动停堆,进入并保持在冷停堆状态。运营商日本原子能电力公司(JAPC)2014年5月向规制委提交该机组的重启申请。

(三)测量指标与数据来源

本研究涉及的关键变量分别为:经济增长变量、人力资本存量以及人力资本4个维度的分指标变量。其中,人力资本4个维度的分指标变量分别为:健康性人力资本、教育性人力资本、技能性人力资本和创新性人力资本,而人力资本存量是这4个维度人力资本的总合。经济增长是一个国家或地区在一定时期内生产和服务的增加值,本文利用世界银行(World Bank)数据库2015年各国的人均国内生产总值进行测度。

人力资本存量指的是通过一国内各教育、培训、经验积累等方式形成的社会劳动力的知识、技能、智慧和创新等无形资产的总和。按照人力资本获取的途径和包含的具体内容,本研究具体划分为教育性人力资本、健康性人力资本、技能性人力资本和创新性人力资本4个维度。其中,教育性人力资本是人力资本中通过教育所获得的各种知识。按照知识的传播方式,教育人力资本包括学校教育以及现代科技对教育方式的改良。具体的指标包括初级教育入学率、中级教育入学率、高等教育、互联网普及率、大学和企业的合作程度这6个具体指标。

健康性人力资本包含的是先天存在和后天通过医疗健康服务而获得的资产。本研究对健康性人力资本的测度指标主要有新生儿死亡率和预期寿命2项指标。

技能性人力资本包含在职培训、经验积累以及最新技术使用3个层面。具体的测量指标包括研究和培训服务、员工培训、职业技能训练、专业知识使用、新技术使用程度以及知识转化效率这6项指标。

创新性人力资本指的是劳动力经过知识和经验积累之后,具有设计、创新等原创性的智力资产。具体包括最新科技国际接轨程度、人才吸引程度和人才挽留程度3个指标。本研究对各个国家人力资本存量计算具体步骤如下:首先,通过主成分分析法计算出人力资本存量4个维度的单一指标;接着,利用数学公式human=100/(1+e-x),将所有指标转换成百分制;最后,将人力资本存量4个维度转化为百分制分数加总后求均值,分值越高,则该国人力资本存量水平越高。

二、数据来源和结构方程分析结果

本研究的数据主要来源于“世界经济论坛发布的全球竞争力报告(2015—2016)”和世界银行发布的“世界发展指标(2016)”。世界经济论坛发布的“全球竞争力报告(2015—2016)”从制度、基础建设、教育水平、劳动力市场效率、创新等12个方面165个测量指标对全球151个国家的竞争力进行分析和排名。本研究中人力资本的各项指标均来源于此。世界各国经济数据则来自世界银行的发展指标数据库。

通过对上述数据库进行统计整理,剔除缺失数据的国家,最终形成129个有效样本国家。根据变量设计,人力资本结构指标和因子分析法分析结果见表1。从表1中可以看出:健康性人力资本的特征根值为1.836,解释变异量为91.79%;教育性人力资本特征根值为3.103,解释变异量为62.07%;技术性人力资本特征根值为4.822,解释变异量为80.36%;创新性人力资本特征值为2.428,解释变异量为80.92%。这说明本研究所构建的人力资本存量4个维度指标对人力资本存量解释的变异性方面均很高。由此可见,本研究所构建的4个维度人力资本指标能有效地解释各国人力资本存量的差异性。

表1 人力资本结构指标及因子分析法结果

数据来源:世界经济论坛,全球竞争力指数数据库(2015—2016),2016。

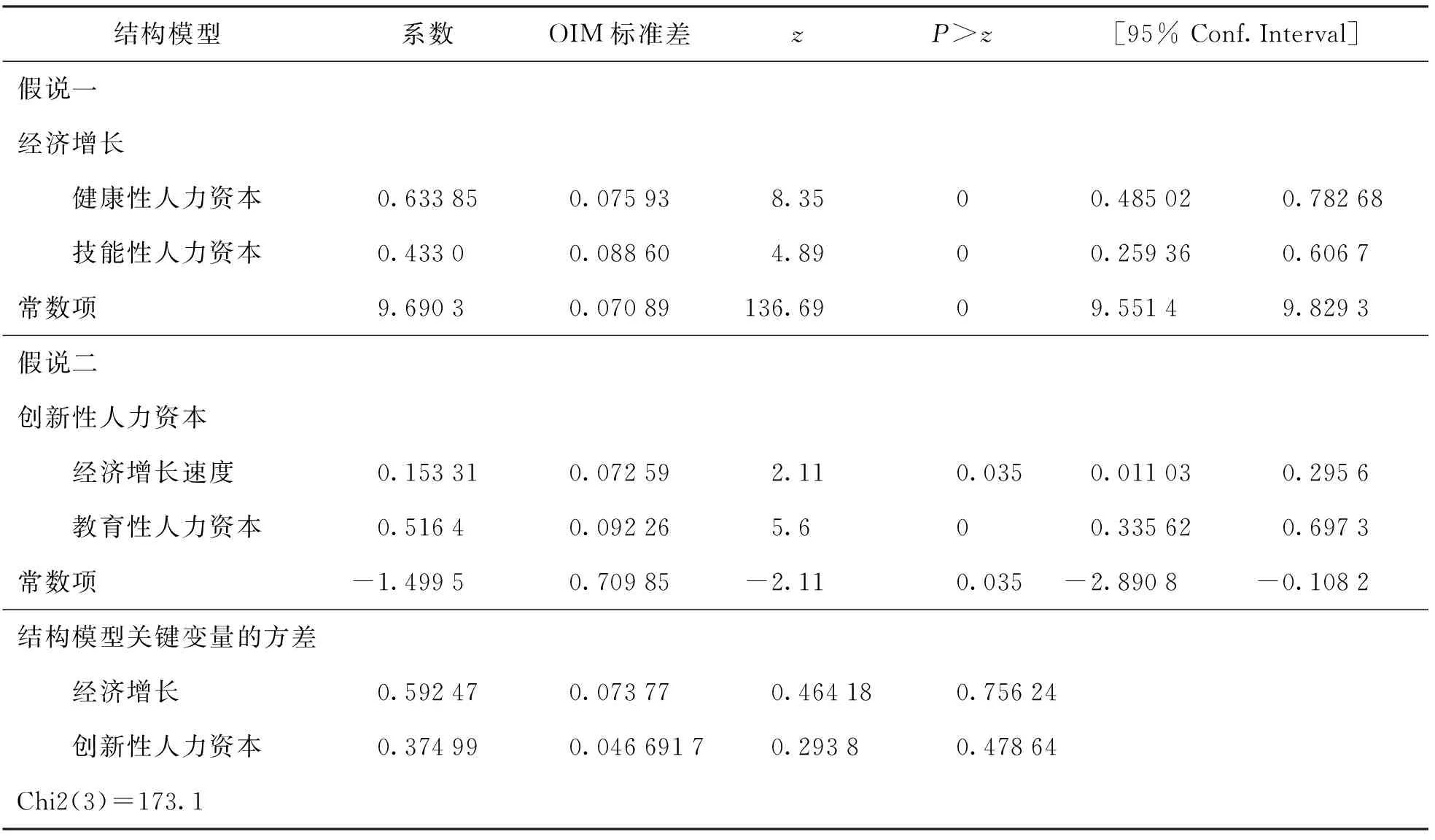

表2显示的是对研究假设进行的结构模型检验结果,拟合值较高,检验结果符合要求。本文假定的人力资本4个维度与经济增长关系的理论模型是可以接受的。图1中人力资本的4个维度、经济增长和竞争力的模型路径分析结果显示:假设1的2个子假设均在1%的显著水平上得到验证,即健康性人力资本、技能性人力资本对促进经济增长具有显著的正向影响。

假设2提出在经济增长得到有效提高的同时,随着人们对教育性人力资本投资的重视,将可以有效地提升该国创新性人力资本的形成和积累,进而有效地形成国际竞争优势。结构方程的统计结果再次证实了这一结论。即在经济增长到一定阶段,教育性人力资本影响力逐渐凸显,其表现为创新性人力资本的提升。实证结果显示:在第二关系阶段,教育性人力资本与创新性人力资本的相关系数达到0.516。

表2 结构方程分析结果

与前人的研究相比,本研究的假说更有效地解释教育性人力资本、经济增长和创新之间的关系。世界银行(2005)和孙东生等曾假定教育性人力资本与流动性人力资本存在直接的正相关性,但实际研究显示这一关系不存在,且两者关系相反[11]。对此,这些研究给出的解释是:劳动力教育程度越高,其获得的社会资源越多,相应的工作也就越稳定,因此主观和客观上讲,人力资本的流动性均会表现不足。虽然这些研究流动性人力资本指标内容和本研究的创新性人力资本指标来源和内容一致,但是正如本研究指出的那样,人力资本的吸引和挽留这一指标显示的是一国对国际上优秀人才吸引及落地上的聚集能力。其往往通过知识精英间相互切磋、智慧碰撞来推动的一系列创新并形成无边界的创新社群,并实现吸引更多的精英到一国或地区形成稳定的创新园地,且创新发展是在扎实的教育性人力资本和经济增长的推动下实现的。换句话说,创新是经济发展的成果之一,并逐渐成为新一轮经济增长的源泉。

三、我国人力资本结构的国际比较

根据因子分析和结构方程的模拟结果,将129个国家的4个维度人力资本进行排序,并比较中国的人力资本结构在全球范围所处的位置(具体结果见图2)。可以看到:中国目前的人力资本整体与世界发达国家存在差距,且创新性人力资本是人力资本4种维度中最落后的1项。根据人力资本存量排名,在129个国家中中国仅排在第92位。其中,健康性人力资本排在世界第80位,教育性人力资本排在世界第86位,技能性人力资本排在世界第83位,而创新性人力资本排在世界第103位。值得肯定的是,随着我国居民收入水平的提高,国家在医疗技术和服务上的进步,将会进一步提升我国居民的预期寿命,我国健康人力资本已经取得巨大的成功,且还会不断提升国际排名。但是,教育性、技能性和创新性的人力资本是我国人力资本结构中的弱项。

同日本这一转型成功的国家相比,我国目前的教育人力资本存在明显的教育不足和人力资本深化不够的问题。日本于1970年代中后期开始进行经济增长转型,并加快高层次人才对中低次人才的替换。数据显示:1975—2010年间,20~34岁劳动年龄人口接受过中等教育的人口比例从55%下降到30%,但是该年龄组受过高等教育的人口比例从18%上升到70%以上。虽然我国人力资本教育在过去的10多年里也有了大幅度的提升,但是青壮年劳动力的教育结构仍然处于中等教育阶段。1980—2010年,我国20~34岁年龄组中具有中等文化程度的劳动力比例从30%上升到72%,而具有大学学历的劳动者比例仅从2%左右的水平上到23%。中等文化程度劳动力的增速远快于高等教育人口的增速。由此可见,我国的教育和人力资本积累路径与日本明显不同,且现阶段的教育性人力资本层次也相对较低。

袁富华等人在梳理东南亚实现经济赶超并且获得成功的国家,其人力资本结构变化规律时发现,像日本、韩国和新加坡这些国家在工业化时期,就已经开始高等教育的普及,同时政府还强力支持创新环境、改善收入分配等配套政策措施。使得这些国家从中等教育水平利用15年的时间就实现了人力资本向高级人力资本的迈进。一旦突破了人力资本梯度升级就能实现人力资本到产业结构升级再到可持续发展的良性经济循环发展[12]。我国目前的教育性人力资本水平以及我国在与教育高度关联的技能性人力资本培养方面与发达国家也存在显著差距的现实,决定了目前我国代表国际竞争力的创新性人力资本严重不足。且根据本研究技能性人力资本、教育性人力资本和创新性人力资本的影响路径结构分析可以明确地看到,教育性人力资本和技能性人力资本是实现国家竞争的前提。比较中国和世界其他国家的发展路径和人力资本结构,可以清晰地了解到:要推动我国国际竞争力提升,创新人力资本的积累其首先要做的是进一步推动我国教育性人力资本的升级,加快教育性人力资本和技能性人力资本的融合度,提高知识和职业对市场的匹配度。

四、提升我国人力资本的政策建议

2010年起,我国开始全面推进和落实教育和人才中长期规划的各项工作。从国家战略上讲,人力资本发展逐步开始从规模向质量转变。2010年连续发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》和《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》标志着我国开始重视发展高中阶段教育。国际对比发现:中国大规模的教育提升计划呈现出以教育性人力资本为主体的特征。与欧美发达国家相比,教育性人力资本差距正在不断缩小。但是参照日韩的经济赶超之路,中国80%以上的中等文化普及率正阻碍着工业化所需要的技术创新能力。有研究指出:中国劳动力市场充斥大量的初级和二级人力资本,这导致中国的综合生产率只有日本的1/10[12]。虽然我国已经成为世界第二大经济体,但是人均收入水平却只在中等收入阶段,相对于日韩这些转型成功的国家,中国必须突破自身的人力资本结构问题,积极探索人力资本升级的路径。相应地,本研究对人力资本提升做出如下政策建议。

第一,进一步加强职业技术培训,完善职级竞争激励机制。未来15年是中国转型的关键时期,中国人力资本要在短时期内实现高级人力资本的深化,必须推动研发型精英规模的扩大。国家目前对与人力资本密切相关的科研设备给予了大量的投入,但是专业技能是人力资本创造性的重要载体。因此,实现人力资本创造力提升,首先要做到进一步扩大熟练技术工人的规模,其次建立起与国际接轨的技术和人才对话体系,最后进一步完善职级竞争的激励机制,弱化各层次人力资本的身份特征,增强职业能力就业评价中的权重。

第二,进一步消除制度障碍,增强产业与人力资本深化的匹配度。长期以来,我国的产业发展具有很强的行政计划指导,而人力资本积累则由教育系统管理运行。在经济发展早期阶段,劳动力原有的技能和经验积累,加上劳动力规模的扩大可以有效地将简单劳动力的规模效用发挥出来,提高产出增长。但进入工业化发展后期,产业技术发展在全球一体化过程中,市场化程度的加深也不断改变着产业的发展趋势和生产模式,原有技能性人力资本如果不能有效地在教育性人力资本载体基础上,实现技术原创突破,增强劳动力的科技水平,将无法实现新增长模式的转换。要激活人力资本的创新性,就要消除人力资本因户籍、地区经济差异导致的人力资本积累的急功近利心态,加快完善政府和事业单位用工制度和社会保障制度来打破人力资本市场的分割。

第三,积极正面应对人力资本结构升级成本。无论如何改变创新模式,教育始终是人力资本培养的基础。人力资本结构升级既要短期合理,也要使之长期可持续。单纯地追求创新人力资本深化进行国际竞争,虽无法有效地服务于经济增长和提高居民福利,却会造成社会资源配置的扭曲。应当充分考虑经济发展水平、各职业技术进展,尽可能地使用全国统一的参数,设计一套科学合理的高端人才吸引和挽留计划,同时避免给本国培养的高端人才带来明显的负面效应。

[1] 舒尔茨. 论人力资本投资[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1990: 92.

[2] 胡鞍钢. 从人口大国到人力资本大国: 1980—2000年[J]. 中国人口科学, 2002(5): 1-10.

[3] 陈钊, 陆铭, 金煜. 中国人力资本和教育发展的地区差异: 对于面板数据的估算[J]. 世界经济, 2004(12): 25-31.

[4] 姚先国, 张海峰. 教育、人力资本与地区经济差异[J]. 经济研究, 2008(5): 47-57.

[5] 李海峥, 贾娜, 张晓蓓, 等. 中国人力资本的区域分布及发展动态[J]. 经济研究, 2013(7): 49-62.

[6] ACEMOGLU D, AUTOR D. What does human capital do? a review of goldin and katz’s the race between education and technology[J]. Social Science Electronic Publishing, 2012, 50(2): 426-463.

[7] BENBABIB J, MARK M S. The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data[J]. Journal of Monetary Economics, 1994(34): 143-173.

[8] WOLFF E N. Human capital investment and economic growth: exploring the cross-country evidence[J]. Structural Change & Economic Dynamics, 2000, 11(4): 433-472.

[9] 罗凯. 健康人力资本与经济增长: 中国分省数据证据[J]. 经济科学, 2006(4): 83-93.

[10] 李平, 许家云. 基于国际人力资本流动视角的中印技术创新模式比较研究[J]. 中国人口科学, 2011(3): 54-63.

[11] 孙东生, 易加斌. 人力资本存量与经济增长关系——基于国际比较视角[J]. 商业研究, 2013(9): 7-15.

[12] 袁富华, 张平, 陆明涛. 长期经济增长过程中的人力资本结构——兼论中国人力资本梯度升级问题[J]. 经济学动态, 2015(5): 11-21.

(责任编辑刘健)

China’s Human Capital Accumulation and International Competitiveness

XIANG Jing

(Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Science, Beijing 100028, China)

Compared with 129 countries’ human capital structure at the global perspective, this paper found that China ranked the 92th on the global competitiveness of top 100, being the bottom of the fourth tiers grouped. Human capital accumulation (especially, health and skill human capital) has a positive impact on economic growth. When arrived at the middle income level, economic growth will promote the innovation human capital progressiveness according to the investment in education. Compared with advanced nationals, the result shows that China would face great challenge of global adaption and competition in the next 15 years. It is important to improve the matching degree between occupation and industry structure, and strengthen the education and skill human capital, in order to promote our innovation level and international competitiveness.

human capital; global competition; structure model

2016- 06- 02

国家自然科学基金项目资助(71361140370);国家社会科学基金项目资助(14CJY014);中国社会科学院创新工程项目资助

向晶(1985—), 女, 湖北武穴人, 中国社会科学院人口与劳动经济研究所助理研究员, 博士

C 96; F 24

A

1671-0398(2016)05-0013-07