容美调查:土家族地区方言电视传播的受众分析*

罗翔宇 彭 晨

(湖北民族学院文学与传媒学院 湖北恩施 445000)

容美调查:土家族地区方言电视传播的受众分析*

罗翔宇彭晨

(湖北民族学院文学与传媒学院湖北恩施445000)

方言是民族地区具有独特文化价值的语言符号系统,在电视传播的文化框架下,方言的存续与传播失去了传统的原生态传播格局,受众接受状况成为民族地区方言传播研究的关键。湖北省恩施自治州鹤峰县容美镇是有着典型的武陵山区土家族文化特征与媒介生态的民族聚居区,具有进行土家族地区方言电视传播受众研究的样本意义。本文通过问卷和访谈,对容美镇居民进行了方言电视传播的受众调查,从而剖析土家族地区方言电视传播的现实困境,希望引起对少数族群聚居区方言电视传播策略的思考。

土家族方言电视容美镇受众分析

一、 方言:土家族地区的文化遗存与濒危现状

(一) 语言:民族文化的符号

语言是人类最伟大的创造之一,语言对于人类社会和文化具有的意义是怎么估量都不过分的。所以,存在主义哲学创始人海德格尔(Martin Heidegger)作了充满诗意的总结——语言是存在之家。海德格尔反对把语言仅仅看成是人类的工具,认为语言就是存在本身。语言表达了人和世界的一切关系,人总是以语言的方式去拥有世界。作为现代西方哲学中影响最大、成果最为丰硕的一个学派,西方的语言哲学把语言看作哲学的基础。维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)认为:“语言是人类思想的表达,是整个文明的基础,哲学的本质只能在语言中寻找。”*[英]维特根斯坦:《哲学研究》,陈嘉映译,上海世纪出版集团,2001年,第11页。如果对此做一个引申,我们可以进一步说,人类的每一种语言其实都代表着一种特殊的世界观。所以陈嘉映指出:“哲学归根到底是对语言的思考。”*陈嘉映:《语言哲学》,北京大学出版社,2003年,第14页。在语言学史上著名的萨丕尔-沃尔夫假说(Sapir-Whorf hypothesis)有一个重要论断:“文化只能存在于语言中,任何文化的特性只能在自己的语言中展示出来,要认识一种文化,只能从语言特性出发。”*《辞海》编辑委员会:《辞海·语言文字分册》,中国大百科全书出版社,1988年,第406页。正是在这个意义上,语言学家和文化学者达成了基本共识:语言是文化的载体。

语言不仅是人类文化的载体,同时也是民族的重要标志。按照斯大林对于民族的经典定义,民族是指“人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”*[苏]斯大林:《斯大林全集》,第2卷,人民出版社,1953年,第294页。。在这个定义中,斯大林把共同语言作为认定民族的首要标志,语言在事实上也构成了民族最重要的特征。这不仅在于语言可以超越时间和空间的限制,在民族的诸多特征中是表现最为稳定的一种,同时也在于民族的其他几项特征往往也离不开语言的支撑——比如共同心理素质需要通过语言来体现,共同经济生活也需要借助语言的传播功能来实现。

我们可以说,语言是民族文化的符号。语言能够反映一个民族的特征,它不仅包含着该民族的历史和文化背景,而且蕴藏着该民族的人生观念、生活和思维方式。在民族文化的形成过程中,语言起到了显著的作用。而在民族文化的传承与传播中,语言也是不可或缺的重要基础。英国语言学家帕默尔(Palmer)指出:“语言忠实反映了一个民族的全部历史、文化,忠实反映了它的各种游戏和娱乐,各种信仰和偏见。”*[英]帕默尔:《语言学概论》,李荣等译,商务印书馆,2013年,第139页。可见,要认识、研究一个民族的历史文化,首先和必要的路径就是从语言入手。洪堡特(Wilhelm von Humboldt)也直截了当地指出:“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言,二者的同一程度超过了人们的任何想象。”*[德]洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚小平译,商务印书馆,1997年,第50页。洪堡特的判断揭示了民族语言与民族精神之间的同构关系,保护民族文化至关重要的一个路径就是要从保护民族语言开始。

(二) 方言濒危现象与民族文化传播困境

从语言学角度来看,中国是一个多方言的国家。从民族学的角度来看,中国是一个多民族的国家。地域辽阔,历史变迁,地理阻隔,多民族共处,多种因素共同形成了我国悠久而丰富的方言文化。在我国,方言是一种重要的语言现象,俗称“地方话”,是现代汉民族共同语的地域性分支。“方言是共同语的地域分支或地方变体,是某个社会内某一地区的人们所使用的语言。”*邢福义:《现代汉语》,高等教育出版社,2002年,第6页。在我国,方言的形成有着深厚的社会基础和文化基础。

然而,不容乐观的是,虽然已知的世界语言有6000多种,但各种语言正以极快的速度“死亡”。尤其是当代,由于经济全球化的加剧和大众传媒的作用,弱势语言在强势语言的渗透和影响下,消失的速度不断加快,范围不断扩大,语言濒危成为一种全球现象。联合国教科文组织2009年发布的世界濒危语言图谱显示,全世界现存的6000多种语言中,有一半以上的语言濒临消失的危险。

在现代汉语的分布中,普通话为官方方言,占有绝对优势,属于“强势话语”。其他的方言虽然也有着各自生存的地域空间,但是相对于普通话来讲显然属于“弱势话语”。在普通话“强势话语”对方言“弱势话语”的冲击下,一些方言正在逐渐式微甚至消失,方言的消失说到底就是强势文化对弱势文化的冲击。

语言是文化的载体,它反映了使用这种语言的民族的特殊文化。语言的消失意味着信息的丧失,意味着语言使用者的特殊民族文化的断裂和消亡。20世纪70年代,国外语言学界开始关注语言的濒危现象,濒危语言的研究和保护工作在许多国家得到了关注。澳大利亚语言学家克里斯托夫指出:人类应该像关心世界动植物物种消失以及生物多样性那样关心濒危语言。1993年,联合国教科文组织确定该年为“抢救濒危语言年”。

作为一种文化现象,方言的形成有其独特的文化背景和地理背景,各个相对独立的区域,由于有相对独立的风俗习惯、宗教信仰、生产方式、思维方式,在语言上也就有相对的独立性,并以此形成了各自的方言圈。方言是在地域文化中进行交流的基本语言工具,也是理解和认知一种民族文化的必由路径和基本能力。然而,“我国目前已经有至少8%到10%的孩子一出生就只会讲普通话,不会讲方言,他们逐渐失去了方言能力”*李宇明:《当代中国语言生活中的问题》,《中国社会科学》,2012年第9期。。

语言不仅是文化的载体,也是民族的重要标志,濒危语言保护是少数民族文化权利实现的重要组成部分。土家族地区的方言在我国少数民族地区濒危语言中具有突出的代表性。土家族地区的方言存续已经成为一个亟待关注的重要问题。土家族的语言是土家语,有语言而无文字,属藏缅语族——土家语支,主要分布在武陵山区。改土归流后,汉语强势进入这一地区,使土家语不断衰弱式微,形成了土家族地区的方言。土家语已经成为一种濒危语言,而且濒危化的速度将会进一步加快*江佳慧:《方言语汇与民俗——以景阳镇为例》,华中师范大学出版社,2015年,第3页。。以这一地区的恩施为例,恩施的方言独具特色,属于西南官话成渝片,是四川方言的一种。恩施和川渝有着基本相同的文化土壤,基本可以直接用方言交流。

近年,受武陵山区经济、政治、文化、教育、人口迁移以及语言社会心理等各方面因素的影响,土家族的人际传播环境和媒介传播生态发生了深刻的变化,使得土家族地区方言成为深度濒危的语言。观察我国少数民族地区濒危语言传播现状,土家族地区具有标本意义。

(三) 方言电视节目的文化功能

人类早已进入媒介社会,大众传媒尤其是广播电视媒介已经成为人类语言使用与传播的主要平台,同时对社会语言应用形成了标准和规范,从某种意义来说,大众传媒主导了今天的社会语言生活。而对于现代社会中民族文化的传承与传播来说,大众传媒是一个不可忽略的重要平台。在学术界基本达成了这样一个共识:语言是民族文化的载体。法国18世纪哲学家孔狄亚克认为:“语言真实地记录了每一个民族的性格和特点。它就像一面镜子,人们可以从中看到各种观念是如何按照偏见和热情组合起来的,可以看到一个民族是如何形成一种与其他民族不同的精神。”*转引自申小龙:《汉语与中国文化》,复旦大学出版社,2008年,第40页。不可否认,作为观察与认识世界的独特视角,语言在民族精神的构建中起着至关重要的作用。“在所有可以说明民族精神和民族特性的现象中,只有语言才适合于表述民族精神和民族特性最隐蔽的秘密。”*[德]洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚小平译,商务印书馆,1997年,第50页。

众所周知,方言是地方性知识和地域性文化的承载者。方言能否在现代社会有效传播实际上构成了地域文化能否活性存留的前提。由于广播电视媒介在现代大众传媒中的主流地位,广播电视节目中的语言选择也在相当大的程度上影响着方言的存在状态。基于这样的判断,方言电视节目就成为我们思考和观察地方民族文化传承的一个有效样本。

方言电视节目“是指各地电视媒体以所在地区为目标市场,以区域性观众为主要定位,以方言这一独特语言为表达形式所推出的一系列的电视节目”*李小寅、王秒秒:《也谈方言电视节目》,《当代电视》,2006年第6期。。方言电视节目是方言在电视媒介中的一个传播载体,在某种程度上,方言电视节目可以看成是在大众传媒媒介平台上一种弱势文化对强势文化的抵御和反抗,是方言的“弱势话语”与普通话的“强势话语”话语权的争夺的体现之一。用方言来播报节目,本身就是对本地域文化这种处于弱势的文化的扶持,也是对于普通话这种强势文化的一种拒斥或者说有意识抵御。

二、 容美调查:从电视媒介到方言受众

(一) 容美调查概况

1. 容美镇概况

武陵山区由于山地地形造成交通不便,历代的人口迁移又冲击了本土文化,经过漫长的时间形成了独特的文化沉积地带——巴文化带。“北起大巴山,中经巫山,南过武陵山,止于南岭,是一条又宽又长的文化沉积带。古代的许多文化事象,在其他地方已经绝迹或濒临绝迹了,在这个地方却尚有踪迹可寻。”*曹毅:《土家族民间文化散论》,中央民族大学出版社,2002年,第5页。恩施土家族苗族自治州正处于这个文化沉积地带的中央。恩施位于湖北西南部,是湖北省唯一的少数民族自治州,全州人口403万,是一个多民族居住地,有土家族、苗族、侗族、汉族、回族、蒙古族、彝族、纳西族、壮族等29个民族,少数民族人口占比达54%。

鹤峰县位于恩施自治州东南部,总面积2892平方公里。鹤峰是以土家族为主体的多民族聚居区,全县除了土家族、苗族外还有蒙古族、白族等少数民族。土家族有语言而无文字,今天,鹤峰除了一些地名尚有土家语的痕迹外,日常语言使用中,土家语已逐渐消失。人们所说的鹤峰方言也不是土家语而是鹤峰境内的汉语方言。“因位于湘、鄂交界处,历史地理复杂,方言环境也比较特殊,鹤峰方言的语音系统主要来自三个方面,即四川成都方音、湖南石门方音和湖北五峰方音。”*杨雪梅:《湖北鹤峰方言语音研究》,湖南大学硕士学位论文,2011年,第22页。

2. 容美调查基本情况

(1) 研究目的

通过对容美镇发放问卷调查和焦点访谈的方式,对容美镇的方言电视节目受众进行详细的了解和分析,从而剖析土家族聚居区方言电视传播的现实状况。

(2) 问卷设置

本次调查共发放问卷500份。问题分为3个板块:方言电视节目的受众接受方式、受众对方言电视节目的接受度和受众基本情况。问卷共设置了15个问题,据此我们试图了解被调查者对于方言电视节目的接受度和认知度,以及被调查者的基本情况。

(3) 样本发放原则及构成

容美镇辖26个行政村,5个农林场圃,160个村民小组,4个社区居民委员会,全镇12494户,共计4.2万人。我们以容美镇常住人口作为主要研究对象。

武陵山区国土面积111565平方公里,人口2018.24万,其中乡村人口1473.49万,占总人口的73%*陈德祥、吕学芳:《武陵山区农村小康社会建设进程中的人口贫困化问题研究》,《西北人口》,2009年第2期。。在容美镇调查中我们根据这个比例进行了抽样。对城市人口发放问卷117份,对农村人口发放问卷365份。因此我们在容美镇的26个行政村中,有25个行政村各发放问卷14份,1个行政村发放问卷15份。在4个社区居民委员会中,共发放问卷135份,3个社区居民委员会发放问卷34份,1个社区居民委员会发放问卷33份。

(4) 问卷发放、回收

本次调查发放问卷500份,回收问卷419份,回收率为83.8%,其中有效问卷为395份,有效问卷回收率为94.2%。

(二) 定量分析:容美镇方言电视节目的受众接受

通过对回收的395份有效问卷调查进行分析,我们得到容美镇方言电视节目受众的以下信息:

1. 关于方言电视节目的接受度和接受方式方面

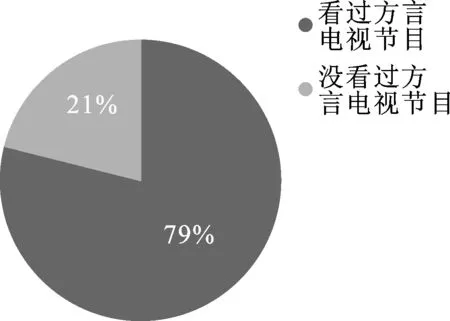

图1 容美镇方言电视节目的受众比例

图2 容美镇居民接受方言电视节目的媒介分布

通过图1可以发现在容美镇有近8成被调查者收看过方言电视节目。而在图2中,我们发现,在收视的媒介选择上,超过一半的被调查者通过电视收看方言电视节目,使用手机和电脑的收视人群加起来占到40%,另有少部分人选择用平板电脑。不难发现,电视依然是容美镇居民收看方言节目的主要渠道,但不可忽视的是通过网络平台收看的居民也占了近一半,尤其是通过手机和平板电脑等移动终端收看的比例超过了1/4,说明新媒体在民族地区的电视传播中已经占据了不可忽视的比例。

2. 受众对方言电视节目的关注情况

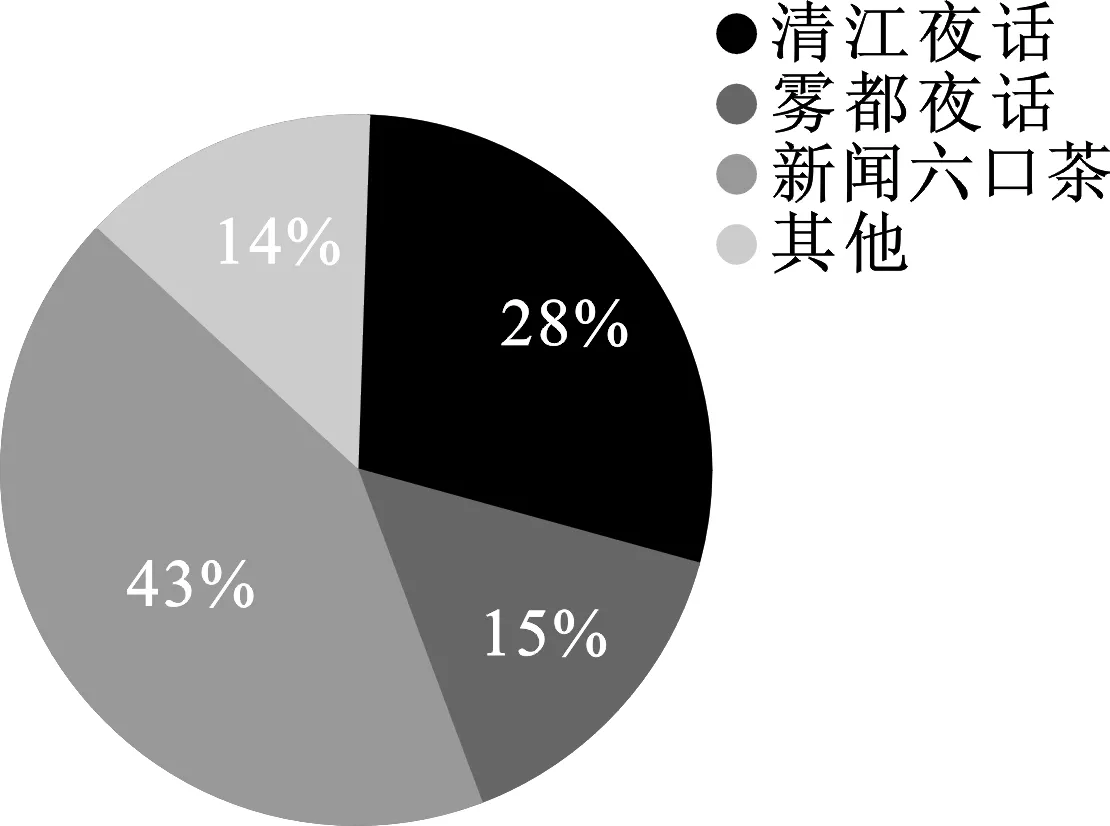

图3 容美镇居民方言电视栏目收看比例

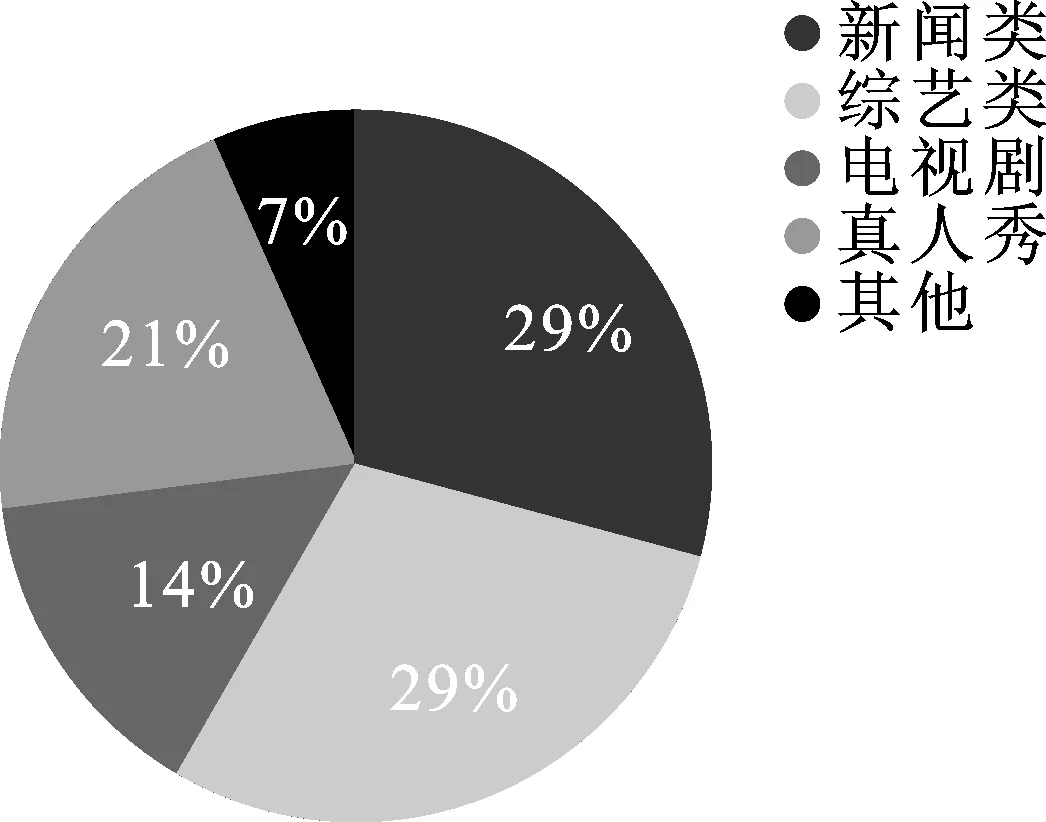

图4 容美镇居民收看方言电视节目类型分布

图3显示容美镇居民对本地能够收看的方言电视栏目的收视情况。我们可以看到恩施电视台的《新闻六口茶》栏目在此地得到了居民最高的关注,恩施电视台推出的本土方言剧场《清江夜话》占据次席,而重庆卫视著名的方言短剧栏目《雾都夜话》在本地的影响力有限,很明显,容美镇居民对于基于本地方言的电视节目有着更高的热情和兴趣。而图4显示容美镇居民对于新闻类和综艺类的方言节目更加追捧,两者获得了相同的支持,而真人秀节目次之,电视剧最少。这其中当然有不同栏目制作水平的差异所致的因素,但似乎也可以理解为,容美镇居民对于提供身边资讯的新闻和提供娱乐的综艺节目更加关注和易于接受。

3. 容美镇受众对方言电视节目的认知和感受

图5 容美镇居民的方言电视节目接受态度

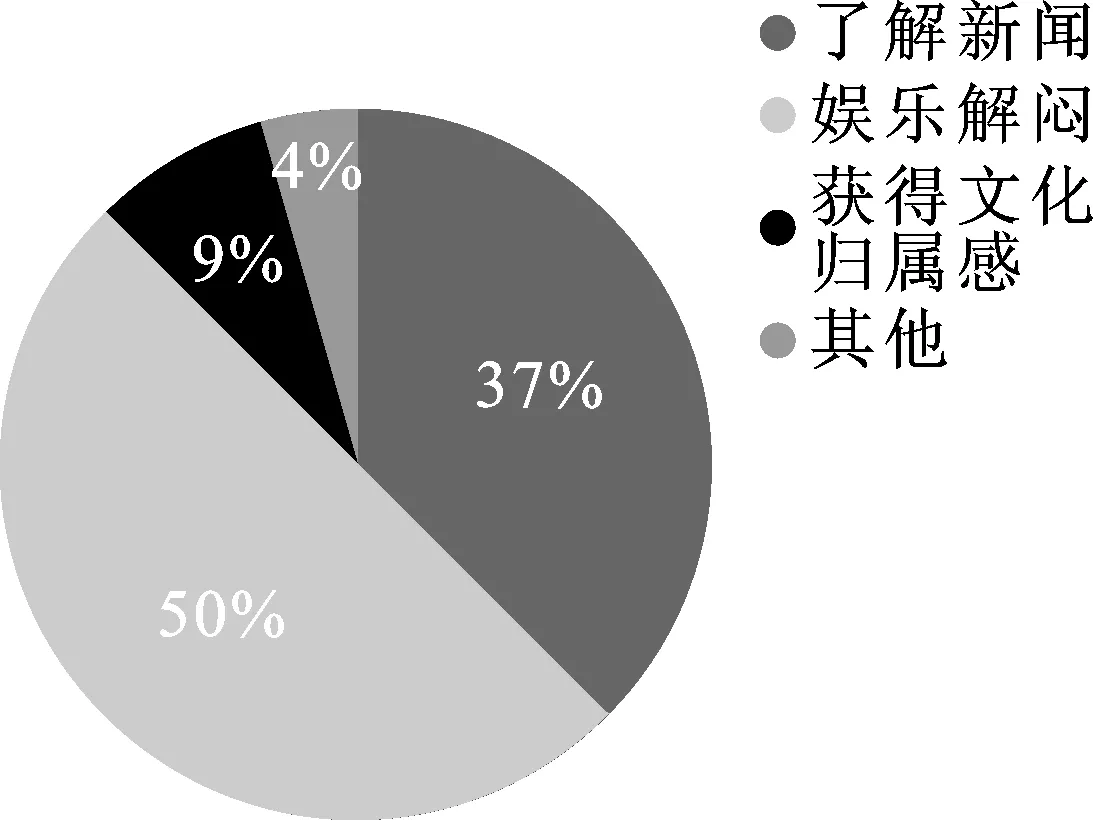

图6 容美镇居民方言电视节目的收视目的

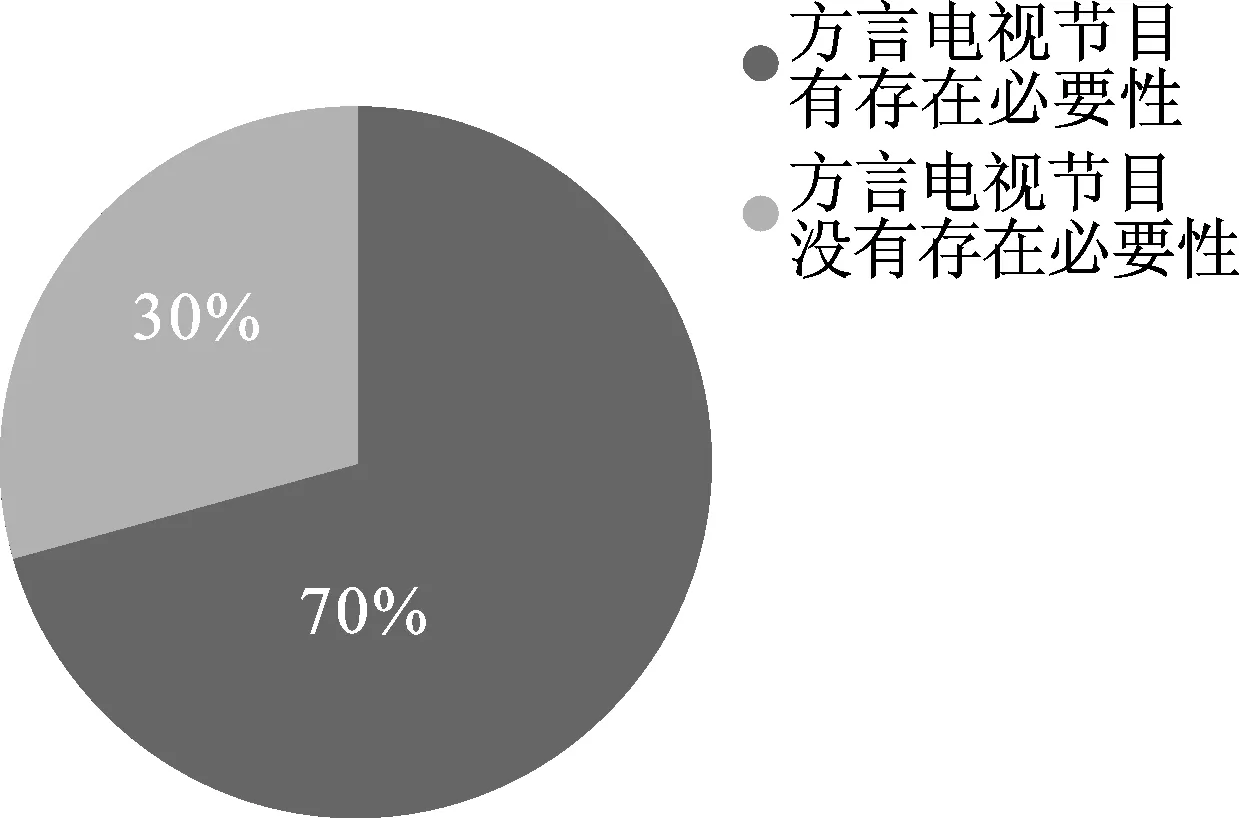

图7 容美镇居民对方言电视节目存在价值的态度

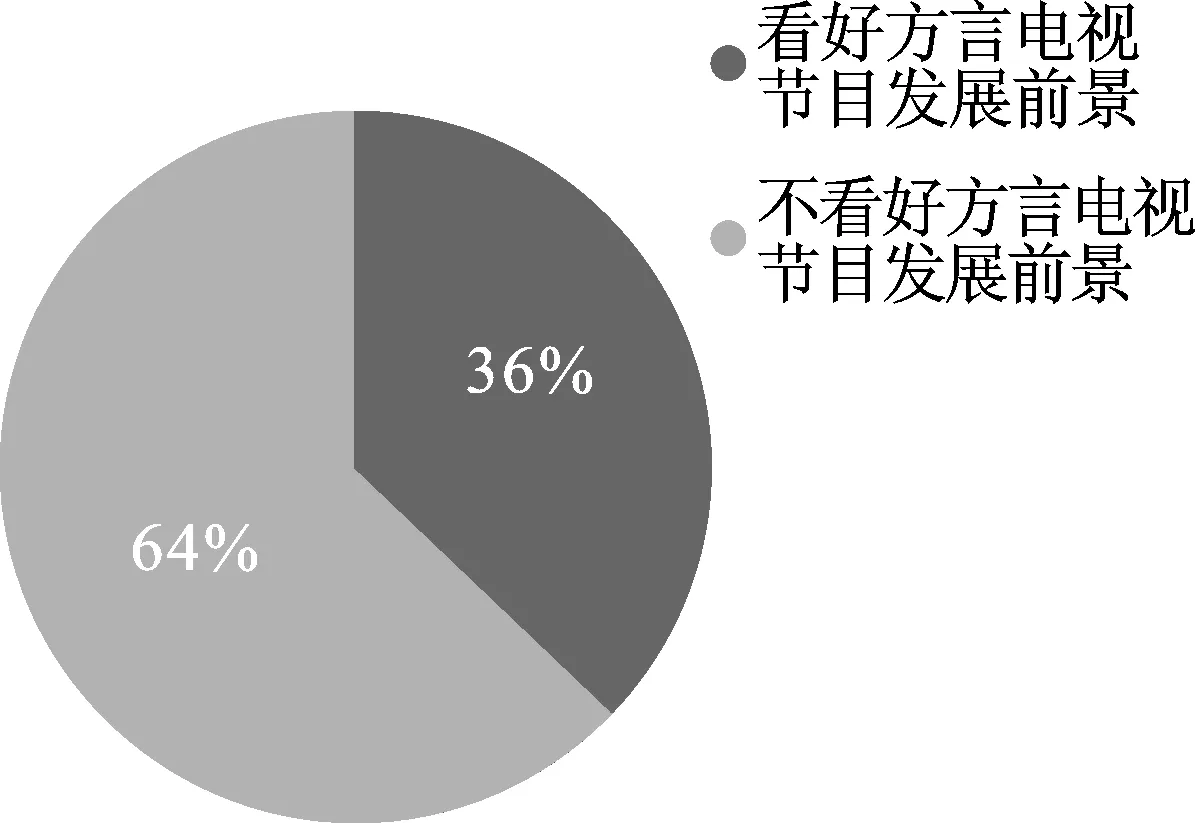

图8 容美镇居民对方言电视节目前景的态度

图9 方言电视节目对容美镇居民的归属感统计

从图5—图9可以看出,绝大多数人能接受方言电视节目,这说明方言电视节目在容美镇有很高的接受度,拥有大量潜在或确定受众。70%的被调查者表示方言电视节目有存在的必要性,说明容美镇居民对方言电视节目持认可态度。并有64%的被调查者表示看好方言电视节目的发展前景。方言电视节目在容美地区总的来说得到了人们的认可,并有较高的期望。50%的被调查者表示观看方言电视节目是为了娱乐解闷,37%的被调查者表示观看方言电视节目是为了了解新闻,小部分人观看方言电视节目是为了寻找归属感和其他。在被调查者中,81%表示能从方言电视节目中找到归属感。

4. 容美调查的对象基本情况

图10 调查对象的年龄分布

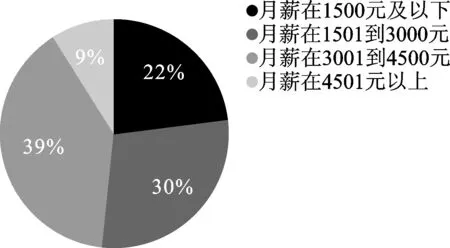

图11 调查对象的收入分布

图12 调查对象的教育程度

图13 调查对象的职业分布

通过图10—图13,可以清晰地看到采访年龄集中在11岁到50岁,月薪收入在3000—5000元的被调查者居多,大多受过初中以上教育,而职业则以企业职工、事业单位职工和自由职业者居多。

(三) 容美调查的访谈实录与分析

在调查后期,我们也采用焦点访谈的形式对容美镇居民进行了访谈。分别在早中晚三个时段进行了为期一周的采访,在城乡多个区域进行踩点并选取对象访问,访谈对象的职业和年龄段涉及较全面。本次访谈一共选取了55位访谈对象,下面选取几个代表人物的访谈实录摘录到文中。

王新华(68岁,农民):方言电视节目很符合我们的口味,就是没有很好的节目,有时候还能听到一些丑话,这方面电视台还是要花力气好好抓一下。

田冬荷(女,62岁,退休员工):方言电视节目啊,我每天都看王栋(恩施电视台方言节目主持人——笔者注)主持的《新闻六口茶》,他说的是恩施方言,我们都听得懂,看到电视上有人和我们说一样的话很有意思,我们老头子也很喜欢看。

在采访的15位老人中,有10位表示平时喜爱和关注本土频道,尤其对方言电视节目很感兴趣。

宋小晴(女,8岁,小学生):方言电视节目啊?我们从来不看!我们都喜欢看少儿频道。

王维(12岁,小学生):没在电视上看过方言电视节目。

在对儿童的采访过程中,我们发现他们对方言电视节目的兴趣很小,几乎不感兴趣。之后我们对小学的其他学生进行采访,也多表示不喜欢看方言电视节目,这从媒介传播的角度说明了方言文化在青少年中影响力下降,方言的未来更加值得我们担忧和关切。

王峰(43岁,公务员):方言电视节目我们看过一些,《清江夜话》有点意思,比较好笑,方言电视节目有个问题,就是名气都不大,毕竟不如普通话节目的数量多。

刘春梅(女,45岁,私营店主):我觉得方言电视节目还是很亲民的,有存在的必要,《新闻六口茶》也很有趣嘛,丰富了我们的生活,有时候看普通话节目看累了,再看一下方言电视节目也很有意思。主持人很幽默,老百姓嘛,都喜欢看点身边的故事,蛮好。

陈明斌(45岁,初中教师):方言电视节目的发展空间还是挺小的,主要是恩施的方言电视节目没有太多新意,不过也还做得算是不错,我也偶尔看一下《清江夜话》,感觉草根演员很有意思,我还有个同学参演过《清江夜话》,我感觉身边的方言电视节目观众一般都是中老年人,很少有年轻人喜欢看。

中年观众对方言电视节目的关注源于对身边生活的关注,对电视节目的质量期望较高。

甘梅(女,23岁,自由职业者):我不喜欢看方言电视节目,感觉节目都做得不是很好,我还是喜欢看湖南卫视、江苏卫视之类的卫视普通话节目。

唐颂(女,28岁,舞蹈演员):我没什么机会看电视,一般都是用手机看电影,方言电视节目以前在家里陪爸爸他们看过一点,但是自己一般都是看电影或者综艺节目。

可见,青年受众对方言电视节目的关注度在儿童之上在中老年人之下。这种比例似乎和不同年龄层的受众受本土方言本身影响的程度呈现正相关。

通过整个访谈,我们发现,方言电视节目的收视人群一般是中老年人,儿童和青年人偏向看普通话节目。在收视年龄层次上集中在30到70岁,特别是45岁左右的男性偏爱看方言电视节目。从收视群体的职业上看,家庭主妇和退休人员,公务员较多。在访谈中,人们大多表示能接受方言电视节目,能从方言电视节目中找到归属感和亲切感,并表达了希望方言电视节目发展越来越好的愿望。

三、 土家族聚居区方言电视传播的文化困境

语言是人类文明的表征。随着一种语言的消亡,人类损失的不仅仅是一套符号系统,而是跟这门语言相关的一切:族群历史、风俗习惯和文化信仰。全球传播的时代推动着全球化进程,强势语言的马太效应越来越突出地显现。方言作为少数族群聚居区文化身份的重要象征,对于现代社会保持文化多样性具有关键性意义。保护方言也就是在保护人类不可复得的语言样品,保护不可再生的文化基因和珍贵的历史记忆。在这个极具挑战性的文化系统工程中,电视媒体的传播功能使其理应担负更为重要的使命。但是,从容美调查显示的结果来看,土家族聚居区的方言电视传播其实面临着不可忽视的文化困境。

(一) 政策制约:电视传播的语言制度壁垒

共同语是与方言相对的一种语言系统,现代汉民族的共同语是普通话。所谓普通话,是中国不同民族间进行沟通交流的通用语言,它以北京语音为基础音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。《中华人民共和国宪法》第十九条规定“国家推广全国通用的普通话”。宪法的权威表述对于确定普通话在我国语言制度中的法律地位起着决定性的作用。据此,《中华人民共和国国家通用语言文字法》第十二条更为明确地规定了广电媒体的语言规范——“广播电台、电视台以普通话为基本的播音用语”。

除了法律层面的明确条文,自2000年以来,国家广电总局也连续出台对广播电视媒介具有强制性的管理文件来强化普通话的权威地位。《广播电视管理条例》第三十六条规定:“广播电台、电视台应当使用规范的语言文字。广播电台、电视台应当推广全国通用的普通话。”2004 年 10月《广电总局关于加强译制境外广播电视节目播出管理的通知》中指出:“方言节目有违广播电视推广普通话的重要任务和使命”,要求“各级广播电视播出机构一律不得播出用地方方言译制的境外广播电视节目”。2005 年 2 月,广电总局下发《中国广播电视播音员主持人职业道德准则》,要求电视节目主持人在节目中“避免滥用方言词语”。 2005 年10 月,广电总局进一步针对“电视剧在语言使用上存在的一些问题”发布《广电总局关于进一步重申电视剧使用规范语言的通知》,重申“电视剧的语言(地方戏曲片除外)应以普通话为主,一般情况下不得使用方言和不标准的普通话”的规定。2009 年 7 月 20 日,广电总局下发《广电总局办公厅关于严格控制电视剧使用方言的通知》,这个通知引起了从传媒到公众的广泛关注,最后演变为一场针对一切方言类大众文化产品去留问题的社会讨论。

从我国关涉方言的立法与政策发展历程中可以看到,对于大众传媒使用方言的限制措施表述越来越明确,管制越来越具体,这对于方言电视节目的存在产生了极大的影响。大众传媒形成并引导着公众的语言习惯。无论是国家层面的法律条文还是管理部门的政策措施,都使普通话的权威地位不断得到强化,与此同时,方言电视节目的生存空间则被不断压缩。就此次调查的样本而言,容美镇尽管属于民族自治地方,但集中体现民族地方文化的方言电视节目依然要遵循国家语言文字法规和广电管理规定。从民族文化权利的角度来看,方言在大众传媒中被排斥的现象其实体现了少数民族文化权利被轻视的总体态势。“少数民族文化权利除了普通公民的这些文化权利以外,还有其特定的内涵,是指少数民族按照自己特有的文化传统生活、学习和工作的权利。”*司马俊莲:《中国少数民族文化权利法律保护的特点、问题及完善对策探讨》,《中南民族大学学报》,2013年第1期。因此,方言的使用与传播的权利应该构成少数民族基本文化权利的重要组成部分。

(二) 文化缺席:全球化视野中的本土化误区

在全球化的浪潮中,全球的文化趋同现象日趋严重,而强势文化在整个文化生态中有着强大的同化能力。就中国而言,少数民族的汉化程度在与日俱增,而这又集中体现在语言的强弱对比中。以土家族地区为例,土家族有语言无文字,但是在现代化的进程中,除了少量村落外,土家语几乎已经失去了实际使用的空间。

方言是一种民族的记忆,语言符号中承载了诸多历史文化内容。但从容美调查中,我们发现,还有很多人没有意识到方言本身就是文化,把用来交流的方言与以这种方言为载体的歌谣戏剧、民风民俗等文化割裂开来,认为前者是语言,后者才是文化。这是一种误解。按照海德格尔的观点,人在进入一种语言的同时进入了一种文化。我们学习、传授,运用我们的母语,本质上是在进行着生生不息的文化认同工作。我国语言学家戴昭铭也认为:“语言是一种文化、风俗和习惯,语言的运用是一定的文化、风俗和习惯的行为表现。”*戴昭铭:《规范语言学探索》,上海三联书店,1998年,第39页。

方言电视节目正是植根于地方文化中的一种语言大众传播应用的范例。本土化是方言电视节目的前提,然而对于民族地区方言电视传播而言,如何理解和看待本土文化才是其成败的关键。

在容美调查中可以看到,方言电视节目作为一种地域文化的载体,给受众带来极强的地域归属感,更容易使本土受众产生强烈的文化认同感,这使它拥有一批稳定的收视群体。但与此同时,方言电视节目又普遍存在着对方言文化的矮化甚至丑化。或者以方言作为简单搞笑的工具,或者让说方言的人物扮演“反角”或“丑角”。在与共同语的比较中,人们往往认为方言代表的民族地区本土文化是相对落后的。德国学者伊里亚斯在《文明的进程》中提出,“文化”是使民族之间表现出差异性的东西,它时时表现着一个民族的自我和特色,因此,它没有高低之分。从这个意义上来说,方言电视节目的传播者首先应该树立一种对于本土文化的自信,从而自觉地在方言节目中传播本土文化的美学价值和文化价值。本土化不仅仅是方言的应用,更重要的是要体现本土文化特色。只有植根于本土文化,方言电视节目才会拥有更加坚实的文化根基。

(三) 市场迷思:大众文化时代的小众困惑

传媒经济是眼球经济,注意力成为信息时代的稀缺产品。在收视率代表市场的前提下,市场占有率很大程度上决定了一个节目的存在。普通话作为共同语,在传播中具有覆盖广谱受众的能力,对于以全球传播为优势的电视媒介来说,无疑更具拓展收视市场的诱惑力。而方言节目天然地属于小众传播,主要面向基于共同地域文化的小的受众群体,这也就从根本上决定了方言节目的受众在地域范围上受限。市场拓展空间小,受众规模难以突破等先天性不足制约方言电视节目的发展。

电视是当代大众文化的重要推手。大众文化与乡土文化有着本质区别,乡土文化具有明显的原生性和自发性,而大众文化则是在大众传媒的引导下发生、发展和变化的。在法兰克福学派看来,电视媒介构成了文化工业的重要组成部分。因此,电视必须按照文化工业的思维来选择最大限度迎合文化市场的产品。方言电视节目尽管在文化传承的层面具有独特价值,体现了一种文化自由发展的诉求,但是,在市场价值的导向中无疑是缺乏竞争力的。阿多诺指出:“文化工业的绝对规则不再与自由有任何共同之点。它宣示于众的是:你应该循规蹈矩,即使是在未被告之任何规矩的情况下;应该与任何已经存在的东西保持一致。像其他任何人那样思考。”*[德]阿多诺:《文化工业再思考》,《文化研究》第1辑,天津社会科学出版社,2000年,第204页。

尽管在容美调查中,多数被调查者表达了对本土方言电视节目的肯定,对于方言电视节目的发展持乐观态度。但是,如果跳出这个样本的个案视野,从全国的视角来观察,我们依然可以发现,方言电视节目在电视市场逻辑的多重制约下,始终举步维艰。

四、 结 语

方言电视节目在具有共同语言文化背景的地区具有较好的传播效果,民族聚居区的居民对于方言电视节目基本持认可和接受的态度,也有着较大的收视期待。通过以鹤峰县容美镇为样本的方言电视节目受众调查,在问卷调查统计与访谈的基础上,我们可以大致地看到方言电视节目在武陵山区的传播效果和受众的认知状况。方言电视节目对于民族地方的文化传承具有重要而不可替代的价值,因此,作为民族地区的一种电视传播语言策略,方言传播应该得到应有的重视。同时,电视传播者也应该不断深化方言电视节目的文化内涵,以期在大众传媒的普通话话语霸权中真正发挥方言的传播价值。

罗翔宇,湖北民族学院文学与传媒学院教授,硕士生导师;彭晨,湖北民族学院文学与传媒学院新闻与传播专业硕士研究生。