我国城镇化与土地集约利用关系的计量研究

摘 要:城镇化的发展是不可逆转的过程,城镇化水平能够反映出一个地区经济水平的高低。城镇化发展带动了城市区域面积的扩大,同时也带动了城市对土地的需求。文章参考专家学者的观点,采用动态计量经济模型探讨我国城镇化与土地集约利用关系,并探讨城镇化进程中土地集约利用的的策略,以期为我国城镇化进程中土地的可持续发展研究提供参考。

关键词:城镇化;土地集约利用;关系;计量研究

近些年来,我国城镇化的发展对加强城市土地集约利用提出更高的要求,我国城镇化与土地集约利用关系成为各领域广泛研究的重点,在理论和实践上充分研究我国城镇化水平和发展特征是土地集约利用的前提基础;城镇化与土地集约利用关系的研究具有重要的现实意义,有利于使土地管理部门更加科学地制定城市土地利用的指导方针和对策,正确引导城市土地的使用方向[1]。文章采用动态计量经济模型探讨我国城镇化与土地集约利用关系,以期为我国城镇化进程中土地集约利用策略的研究提供参考。

1 我国城镇化与土地集约利用的关系

1.1 城镇化与土地集约利用的因果分析

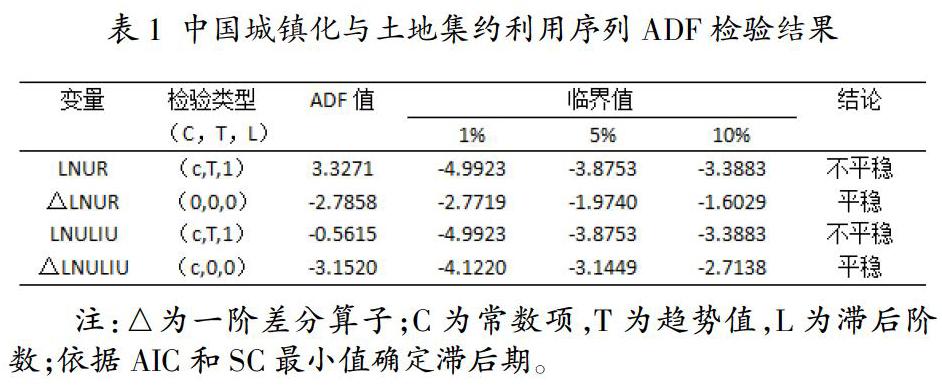

采用ADF检验[2]城镇化(LNUR)与土地集约利用水平(LNULIU)的平稳性,检验结果显示在三种不同临界值下,LNUR单位根检验为-4.9923,-3.8753和-3.3883,而ADF检验值大于这三个临界值,这表明LNUR和LNULIU均为不平稳序列;根据阶差分检验,这三项;临界值的ADF检验相比于临界值本身较小,这说明这两个序列的一阶差分都是较为平稳的序列。综上,LNUR与LNULIU是两个一阶单整序列。

其次,采用以VAR模型为基础的回归系数[2]检验城镇化与土地集约利用间的协整关系,建立LNUR与LNULIU间的VAR模型,通过实验得出最终模型,此时AIC与SC的值均较小,效果较好;以2为滞后阶数进行协整估计,检验结果显示,将置信度设置为95%的情況下,我国城镇化与土地集约利用之间具有一定的协整关系,在长期发展下二者会逐渐均衡,并保持一致性发展趋势。

最后,采用Granger检验[2]城镇化与土地集约利用的因果关系,可以总结出城镇化是促进土地集约利用的主要动力,但土地集约利用水平的提高并不能促进城镇化水平,这可能是因为城镇化发展的多元化因素。

1.2 城镇化与土地集约利用的相关性分析

首先,采用ECM模型[3]分析城镇化与土地集约利用的动态关系。运用软件Eviews 6.0,将变量LNUR与LNULIU建立OLS回归模型,得到:LNULIUt=-7.7563+3.126 5 LNURt+et,其中t=-6.54,3.126 5 LNURt=9.57。运用OLS法估算其参数,并进一步修正模型为:△LNULIUt=0.2823-4.9251△LNURt-0.1898et-1,根据模型验证结果可以看出:城镇化的快速发展在短期内有利于促进城市用地面积的增加,但并不能提高土地集约利用水平;在长期发展过程中,二者会逐渐均衡发展、一致发展,是共同发展的关系。

然后,采用方差分解方法[3]研究不同结构冲击的重要性。构建预测方差分解模型,我们可以发现,城镇化发展受到其自身波动的影响程度较大,影响值保持在98%左右,而受到土地集约利用的影响较小,但随着时间的发展,从第一期到第三期的过程中,受影响的程度逐渐增加,最后保持在90%左右。这表明,土地集约利用可以作为城镇化冲击较大的重要解释,解释水平约为90%左右;而土地集约利用的冲击对城镇化的解释水平仅保持3%左右。综上,城镇化的冲击对土地集约利用具有较大的影响力,但土地集约利用的冲击对城镇化不具备显著影响力。

2 城镇化与土地集约利用的关系

2.1 城镇化要求土地集约利用

自然资源经济供给原理提出,当资源的不同用途发生变化时,自然资源就会趋向于向收益较高的用途方向转移。一般来说,我国农村土地利用比较效益相对于城镇较低,特别是在城镇郊区这种比较差异尤为显著,大量的农业用地快速转变为非农业用地。随着我国城镇化的发展,城镇土地可以说“寸土寸金“,因此要求高校集约利用城镇土地。再加上城镇化造成区域土地利用结构的变化、城镇用地的激增,人地矛盾必然日益加剧,但高质量的城镇化不会浪费土地,而是加强土地资源的集约利用[4]。城镇规模与人均土地占用建设用地之间联系紧密,城镇人均占用建设用地远远低于农村,城镇用地的单位面积产出显著高于农村地区,这表明城镇化将分散的人口、产业集中在一起,有利于提高土地的规模经营和集约经营程度,大大提高土地利用的比较效益,进而加强对土地资源的保护和节约,使土地利用从粗放型转变成为集约型,提高城市土地集约利用的综合效益。

2.2 土地集约利用有利于城镇化进程

加强对城镇化进程中的土地集约利用,能够满足不同产业部门在城镇化进程中对土地的需求,有效地解决各部门对土地的矛盾,促进城镇各部门生产效益的提高,进而促进城镇经济水平的整体提高。城镇化进程中,城镇人口和城镇产业不断扩张,城镇土地面积不断增加,城镇空间范围不断扩大,这些都是城镇化的必然结果。但如果无计划的、盲目的增加城镇面积,扩大城镇空间,则会造成城镇土地面积供过于求,当城镇土地面积达到饱和程度就会超出城镇经济发展的实际水平,造成城镇土地资源利用率不高、土地资源闲置和浪费现象[5]。因此土地集约利用不仅能够确保城镇化进程中土地规模的适度扩大,并且促进土地利用的合理性,还有利于土地综合效益的提高,实现城镇经济的可持续发展。

2.3 土地集约利用是城镇化发展的最终目标

土地集约利用和优化配置,有利于实现城镇不同产业的合理布局,避免城镇企业因为不合理的布局而造成的土地资源浪费、破坏和污染,使城镇化进程中形成良好的生态环境。城镇化水平是社会进步和经济发展的重要标志,只有通过土地集约利用才能理清生态、环境、经济、社会等各种关系,促进城镇经济的发展和城镇人民生活水平的提高,保障我国城镇和农村地区经济、社会、生态效益的稳步提高,促进我国城镇化水平和质量的提高。

3 城镇化进程中土地集约利用的策略

3.1 制定科学的城镇发展规划和土地利用总规划

我国城镇化的发展需要以整体发展规划为科学指导,制定科学的城镇发展规划和具有前瞻性的土地利用规划,有利于城镇区域土地资源的集约利用和优化配置。城镇规划是对城镇各项用地和建设的合理组织和协调,使城镇物质文明和精神文明相互协调,城市各项用地都体现出社会发展。土地规划主要是控制土地用途和利用程度,合理调整城镇建筑与环境之间的关系,保证城镇发展速度的合理性,不能偏离城市区域的现实发展水平。在区域规划和城镇体系规划指导下,科学合理的规划城镇建设和发展,明确城镇的功能,注重城镇化发展的经济效益,实现城镇土地资源的优化配置。土地利用总规划要坚持生态合理性、经济可行性和社会可接受性,协调好城镇建设用地与耕地的关系,指导城镇土地资源的合理运用。

3.2 注重城镇内涵的发展

城镇化的发展要与经济、社会和环境相协调,避免盲目的城镇化。我国当前所秉持和践行的城镇化是一种新型的城镇化,是对西方城镇化和传统城镇化的超越,也是逐渐完善我国城镇化的实践过程。城镇内涵注重“以人为本“,大力发展城镇新型工业,在发展中始终坚持统筹兼顾原则,兼顾现代城市、生态环境、农村城镇等多方面的发展,将提升城镇化的质量和水平作为发展目标,坚持科学合理的发展路径,建设资源节约型、环境友好型的现代城市,推进我国大中小城市和城镇的共同发展,实现城镇内涵的发展。

3.3 加强土地利用监督管理

重视土地市场监测与监管系统平台的建设,做到“监管、服务、预警、督办“四位一体,供地服务与批后监管双管齐下。加强对城镇化进程中各项基础设施建设的监督,依法管理道路、城市绿化、公共设施、建筑物等各项用地集约程度;实施动态化的监督手段,实时监控城市用地,并做到实时监控城市建设后的运行情况,避免土地资源浪费。要嚴格控制城市建设用地,切实保护耕地,改善土地生态环境,确保耕地总量的动态平衡;重视土地环境的整治和保护,重点加强土地的法制管理,保证城镇土地在生态环境上的良性循环,实现土地资源的可持续利用。

4 结束语

综上所述,长期来看,我国城镇化与土地集约利用是共同发展变化的;但从短期来看,城镇化与土地集约利用存在失衡。我国城镇化和土地集约利用存在显著的相互关系,土地集约利用对城镇化的冲击作用较为明显,城镇化的冲击对土地集约利用的解释水平较高。城镇化的快速发展在短期内有利于促进城市用地面积的增加,但并不能提高土地集约利用水平;在长期发展过程中,二者会逐渐均衡发展、一致发展,是共同发展的关系,实现我国土地资源的可持续利用。

参考文献

[1]彭冲,陈乐一,韩峰.新型城镇化与土地集约利用的时空演变及关系[J].地理研究,2014,33(11):2005-2020.

[2]郑华伟,丑建立,刘友兆.江苏省城市土地集约利用与城市化关系的计量分析[J].长江流域资源与环境,2013,22(8):112-114.

[3]肖曙露,李姣姣,陈莉.新型城镇化进程中基于主成分分析的我国土地集约利用研究[J].江西农业学报,2015(9):89-93.

[4]林娟.新型城镇化与建设用地集约利用的耦合关系研究[D].江西师范大学,2014,15(24):123-126.

[5]李晓玲,修春亮,孙平军.新型城镇化下中国城市土地集约利用格局与机理研究[J].世界地理研究,2015(1):10-13.

作者简介:蒲文芳(1989,6-),女,籍贯:湖南省怀化市,现职称:讲师,学历:硕士,研究方向:土地资源管理。