血管“青春”保卫战(下)

王震元

LDL受体“浮出水面”

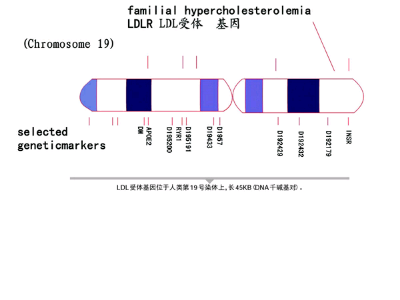

在人体细胞膜上,有一种被称为“受体”的蛋白质分子。“受体”就好像是一道关卡,生物活性物质到了那里,就必须受到严格检验,完全合格才能发挥生物作用。“受体”还具有高度专一的识别能力。戈德斯坦和布朗由此推测,血清中低密度脂蛋白(简称LDL)对正常成纤维细胞的“高亲和性”,提示相应“受体”(简称LDL-R)的存在。1974年,他们运用放射性碘标记LDL,果然在正常细胞中发现了这种高亲和性的LDL-R。1982年,戈德斯坦和布朗所在的实验室从牛的肾上腺中分离提取了LDL-R,并于1984年克隆了人体LDL-R的DNA互补链。1985年,他们更进一步,成功地分离出了该受体的编码基因。

此外,戈德斯坦和布朗又通过实验发现了LDL的代谢过程:LDL首先与细胞膜小凹中的LDL-R结合,形成一种“小泡”,并以“内吞”方式进入细胞。之后,“小泡”中的LDL与LDL-R解离。解离后的LDL-R回到细胞表面,与LDL再度结合进行下一轮循环。解离后的LDL则被一种“溶酶体”所吞噬,其中蛋白质成分降解为氨基酸,而胆固醇酯被水分解成游离胆固醇和脂肪酸。游离胆固醇是构成各种细胞膜的重要成分,在肾上腺、卵巢和睾丸等细胞中还用以合成类固醇激素,在肝脏中则可转化为胆汁酸,这是最主要的代谢去向。戈德斯坦和布朗的实验还表明,LDL-R在细胞内外往返循环一次,大约需要10分钟。在细胞一个生命周期内,循环总数多达数百次。这种高效的机制,确保了大量的LDL(平均每个LDL中含有1600个胆固醇分子)能被正常细胞及时摄取并代谢。

这两位年轻学者又对家族性高胆固醇血症(简称FH)患者进行了对照检测。早在1964年,美国科学家卡恰尔就发现,FH实际上存在两种遗传类型,即杂合子型和纯合子型。所谓杂合子型,是患者通过遗传,从双亲中获取了任何一方的某种突变基因;纯合子型,是患者获取了父母双方的某种突变基因。这种突变实际上就是LDL-R基因的突变。杂合子型在人群中比较常见,概率约为1/500;纯合子型极为罕见,概率仅为1/1000000。前者患者血清中LDL水平并不太高,约为正常人的2~3倍,后者则高出正常人6~10倍之多。戈德斯坦和布朗的检测还表明,纯合子型FH患者细胞完全缺乏LDL-R,这就进一步确认了患者的LDL-R基因发生了突变。

1985年,年仅45岁的戈德斯坦和44岁的布朗,由于“发现有关胆固醇代谢的调控机制”,荣获诺贝尔生理学或医学奖。

那么,LDL-R的发现对临床医学有何重大指导意义呢?

得不偿失的“换肝”、

“洗血”疗法

人体正常动脉壁是坚实、光滑并富有弹性的。当动脉内膜的内皮细胞受到多种危害因子影响导致内皮破损后,血液中富含胆固醇的LDL就会源源不断地进入动脉壁内,沉积下来并被氧化。与此同时,侵入内皮下的单核细胞,也变成了巨噬细胞,继而过量吞噬氧化后的LDL,最终形成黄色(胆固醇酯的颜色)的泡沫细胞。泡沫细胞坏死后,进一步形成黄色小米粥那样的脂质核,并且逐渐被由平滑肌细胞和胶原构成的“纤维帽”包裹,变成酷似水饺的粥样斑块。LDL越多,斑块就越大,动脉也就越容易狭窄。如果冠状动脉狭窄,心肌就会由于缺血而引发心绞痛。由于“饺子皮”很薄,极容易破裂,因而内部的“馅”(胆固醇酯)越多,就越容易形成血栓堵塞血管,引发严重后果。本文开头提及的那位5岁小男孩虽经积极治疗,但3个月后还是由于冠状动脉完全堵塞,“心梗”而亡。这类纯合子型FH患者的病因,显然是功能性LDL-R的缺失。

肝脏是人体合成胆固醇的主要器官,因而移植肝脏应该是“治本”的医疗措施。首例接受这种手术的患者是美国一个名叫斯托米·琼斯的女孩。1983年9月1日,琼斯被送进美国得克萨斯州达拉斯的一家医院。她的手背和膝关节都布满了LDL沉积的黄色瘤。琼斯在医院期间,病情迅速恶化,且心绞痛多次严重发作,虽经两次冠状动脉搭桥手术,但症状仍无法缓解。她的生命危在旦夕!1984年2月14日,著名的斯塔祖教授对琼斯实施了心脏-肝脏联合移植手术。该台手术长达16个小时。术后琼斯的LDL值下降了80%,全身的黄色瘤急剧消退。几个星期后,琼斯便康复出院,坚强生活了6年之久。

但是,这种手术的局限性也非常明显。一方面,对供体的肝脏要求十分严格,既必须符合配型,又要具有正常LDL-R功能;另一方面,移植后患者需终生服用抗排异药物,这大大削弱了患者机体正常的抵抗力。

20世纪80年代,一种“洗血疗法”开始流行。44岁的克里斯特尔·R是这种疗法的第一个“吃螃蟹”的患者。R夫人虽然也是FH患者,但幸运的是她属于“杂合子型”。由于她血浆中的LDL含量虽高于正常值,但却低于琼斯的水平,因而能幸运地存活下来。这位贵妇在接受“洗血疗法”后,每周三都会驾车去德国慕尼黑的一家医院治疗。这种疗法是在患者的两只手臂的静脉中各插一根针,一只手臂输出血液,另一只手臂输入去除血脂的正常血液。输出的血液先经过一个血浆分离器,然后再通过一种聚碳酯滤器发生沉淀,排出有害脂肪,而分离出来的血细胞被原封不动地送回体内。3小时后,人们便可以看到乳白色的沉淀器里充满了黄色的油……

R夫人经过“洗血疗法”治疗后,血浆中的LDL虽然降至正常值,但一周之后又恢复到原来的高水平。这是可以理解的,因为“洗血”并不能“洗掉”R夫人的LDL-R基因缺陷。这样的反复治疗,不仅费用十分高昂,而且增加了感染艾滋病、病毒性肝炎的风险,可谓得不偿失。那么,是否有其他更好的办法,例如用药物控制胆固醇代谢呢?

他汀类药物传福音

于是,日后将名垂青史的又一位年轻人登场了,他就是日本的远藤章。其实,远藤章既非医生,也不是药物学家,而是一位农学博士,主修的是应用微生物学。1971年,38岁的远藤章从美国留学归来后,选择霉菌和蕈菌这两种真菌作为提取胆固醇合成抑制剂的原料。据远藤章回忆,选择这两种真菌的“灵感”来源于弗莱明发明青霉素的启发。既然青霉菌分泌的青霉素能够抑制细菌体内的一种酶,从而使细菌的细胞质外溢而死亡,那么真菌中很可能也含有抑制胆固醇的活性物质。

但是,这种“土法冶金”的风险很大,因为联想未必能成为现实,何况即使确有这种活性物质存在,也不能简单地与药物划上等号。幸运的是,远藤章在第一三共株式会社的支持下,立即成立了4个研究小组,日以继夜地进行了6000多次实验,终于从一种叫做桔青霉的霉菌中提取出了首个活性物质,并命名为Mevastatin,中文译名为“美伐他汀”,商品名定为“康百汀”。接着,远藤章开始进行小鼠实验,结果却令人失望。“康百汀”并不能显著降低小鼠的血浆中的总胆固醇水平。其原因在于这种小鼠的基因特殊,LDL所占总胆固醇比例极小,而“康百汀”的主要药理作用就是降低LDL。远藤章他们又改用狗为实验对象,结果发现“康百汀”能明显降低其血浆中总胆固醇的水平。接着,他们又在鸡、兔子、猴子等动物实验中都获得了同样满意的结果。美中不足的是,由于在实验过程中实验狗的癌症发生率增加了,尽管当时并无直接证据表明“康百汀”具有致癌性,但第一三共株式会社的高层仍因此犹豫不决,加之小鼠实验的不尽如人意,最终决定停止开发该药物。

“墙内开花墙外香” 。远藤章的发现,却引起了另一家国际著名的制药公司——美国默克制药公司的高度重视。公司高层富有预见地察觉到了这种降脂药物的巨大潜力,决定与第一三共株式会社合作。美国默克制药公司的研发人员索取了“康百汀”样品进行实验,最终确认了这种药物具有降低胆固醇的有效性。1978年,在美国默克制药公司首席科学家奥勃脱斯的率领下,研发团队仅用了不到一年的时间,就从土曲霉发酵液中提取并研制成功了新产品,命名为“洛伐他汀”。而此时,已离开第一三共株式会社的远藤章也独立研发出了“洛伐他汀”。在同一年,“洛伐他汀”这种药物分别在美国和日本获得了专利号。1987年,“洛伐他汀”作为美国FDA第一个批准上市的他汀类药物面市。紧接着,“美伐他汀”、“辛伐他汀”和“普伐他汀”等他汀类药物也相继研发上市。

早在1980年,远藤章等人就发现,“康百汀”能显著降低高胆固醇血症患者的LDL水平,这是第一个他汀类药物的临床试验。其作用机理也是由远藤章、戈德斯坦和布朗三人一起研究阐明的。他汀类药物通过抑制HMG-COA还原酶的活性,使肝细胞内的游离胆固醇减少,从而反馈性地增加肝细胞表面LDL-R数量,促进肝细胞从血液中摄取更多的LDL颗粒,加速LDL分解代谢,进而降低血液中LDL水平。

但是,他汀类药物在临床应用过程中,曾被质疑可能会增加患者罹患癌症的几率,或是增加患者自杀及车祸等意外事件发生的风险。为此,从1987年开始,北欧国家进行了一次大规模的“斯堪的纳维亚‘辛伐他汀生存研究”(简称4S研究),研究对象多达4444人,全部都是冠心病合并高胆固醇血症患者。从1994年公布的研究结果表明,这种风险纯属“杞人忧天”。“4S研究”的结论成功拉开了他汀类药物降脂治疗安全性循证的序幕。2008年,年届75岁高龄的远藤章荣获了有诺贝尔奖“风向标”之称的拉斯克医学奖。

应当指出的是,他汀类药物虽然对降低LDL,防治心脑血管疾病具有明显的疗效,但是它与胰岛素降低血糖一样,都是从发病机理着手,因此必须坚持长期服用,一些不良反应也就在所难免。因而,要使人体血管 “一劳永逸”地恢复健康并永葆青春,还需科学家从分子生物学层面进行更为艰苦卓绝的探索……