城镇化进程中进城务工人员城市融入研究

刘芳娜

(韶关学院政治与公共事务管理学院,广东韶关 512005)

城镇化进程中进城务工人员城市融入研究

刘芳娜

(韶关学院政治与公共事务管理学院,广东韶关 512005)

在城镇化进程中,进城务工人员难以融入城市社会问题阻碍了社会主义和谐社会的建设,是我国社会需要重点解决的问题。研究表明,目前,我国进城务工人员面临户籍制度改革不彻底、文化素质及思想观念存在差异的问题,使得进城务工人员很难融入城市社会中。因此,改革户籍制度,建设城乡统一的劳动力市场和完善社会保障制度,有助于促进进城务工人员顺利融入城市。

进城务工人员;城市融入;户籍制度

由于新中国成立初期的主要任务是发展工业,对城镇化建设的认识不足,长期以来过于重视工业建设而忽视城镇化建设,所采取的一些措施也限制了城镇化的发展,使我国城镇化水平滞后于发达国家甚至一些发展中国家。一直以来,城乡二元化的管理体制不仅导致了农村与城市的分割,也导致了农民与居民在待遇上的不平等。改革开放之后,我国经济飞速发展,城镇化步伐不断加快,同时城乡之间的差距愈来愈大[1]。近年来,进城务工人员数量增长较快,他们已经成为城市建设的重要力量,他们生活、工作在城市,却无法真正融入城市社会。这一现状如不改变,会给社会稳定带来隐患。因此,我们要认清进城务工人员所面临的问题并找到合理可行的解决方法,使他们真正融入城市,安心和城市居民一道,为城市建设贡献力量。

一、进城务工人员及城市融入的含义

为了更加深入地研究和解决进城务工人员所面临的问题,就必须要了解清楚进城务工人员群体的含义及进城务工人员城市融入的含义。

(一)进城务工人员

进城务工人员是指从村镇进入城市务工的人员。一般有建筑行业、搬运行业、家政行业等技术含量较低,体力劳动为主,且工资待遇较低的职业。他们户籍在农村,常年工作在城市而又不是常住城镇居民户口。进城务工人员既是农民也是工人,他们亦农亦工,流动性强,是长期介入城市和农村的“边缘人”。进城务工人员虽然已在城市工作和生活,有的甚至举家迁移到城市,但是他们的身份还是农民,并没有真正的融入城市中,不能和城市的市民们享受同样的公共服务和社会福利[2]。

(二)城市融入

城市融入是移民社会融入的具体表现,在西方研究界,对于移民社会融入的概念内涵存在着多重界定,如同化、文化适应、社会吸纳等等。而移民的社会融入又主要包含经济融入、社会-文化性融入、政治性融入等维度。从移民社会融入的角度出发,进城务工人员的城市融入即进城务工人员在城市确立经济地位,适应城市社会互动规范,并获取市民身份、享受市民待遇,最终实现在城市舒适生活的融入过程。

城市融入所涉及的内容包括政治、经济、文化、社会等多方面,城市融入过程更多地体现为一种由结构融入到内核融入的动态进程,即由外在的经济地位提升、就业空间扩大、消费模式转变等外在表现,逐步过渡到在文化、价值、观念上对城市环境的认可。进城务工人员在城市里种种奋斗、困惑,其实质是融入城市的问题,是在自我不断适应城市并最终成为城市一员的问题[3]。

二、进城务工人员融入城市面临的主要问题

改革开放30多年来,我国的国民经济一直在飞速地发展,城镇化进程也在快速地推进,大量的农村剩余劳动力进入城市务工,他们面临如何融入城市社会的现实问题。据2014年末统计,从城乡结构看,城镇常住人口74 916万人,比上年末增加1 805万人,乡村常住人口61 866万人,减少1 095万人,城镇人口占总人口比重为54.77%。全国居住地和户口登记地不在同一个乡镇街道且离开户口登记地半年以上的人口(即人户分离人口)2.98亿人,比上年末增加944万人,其中流动人口为2.53亿人,比上年末增加800万人[4]。我国的城镇化是一种非常具有中国特色的“半城市化”现象,主要表现在农民已经离开乡村到城市就业与生活,但他们在劳动报酬、子女教育、社会保障、住房等许多方面并不能与城市居民享有同等待遇,在城市没有选举权和被选举权等政治权利,不能真正融入城市社会。进城务工人员难以融入城市主要体现在以下几点。

(一)收入水平偏低使得进城务工人员难以融入城市社会

在我国有些地方,存在就业和升学等方面的地方保护政策。这种地方保护政策带来的是城镇的本地人优先就业,这就导致了进城务工人员就业与城市市民就业的差别。进城务工人员大多数工作环境相对较差,工资水平低,福利待遇不好,而城市市民的工作环境相对比较好,工资水平高,福利待遇好。进城务工人员的就业一般都是非正规化就业,有些进城务工人员从事的劳动没有得到相关部门的承认、记录、管理和保护,所以进城务工人员应有一些的权利难以得到保障,比如就业保障、生产保障、劳动力市场保障、收入保障、工作保障等。进城务工人员与工作单位很少签订劳动合同,以致他们的劳动就不能受到劳动合同法的保护。这种情况下他们的工作就可以随便被工作单位处置,当遇到单位经营不善时期和公司对内部员工做调整的时期,进城务工人员总是最先被辞退的对象。在公司内部进城务工人员的地位也一直处于底层,得不到相应的尊重。进城务工人员的工资也一直受不公平的待遇,相关调查显示了一个现象:即使进城务工人员与市民都从事着相同的工作,进城务工人员的工资水平还是低于城市居民员工。《2014年进城务工人员监测调查报告》显示,2014年外出进城务工人员月平均收入为2 864元,比城镇工低1 012元,在工作时间方面,进城务工人员平均每月工作25.2天,每天工作9.3个小时[5]。

根据以上进城务工人员的现状可知,进城务工人员在城市工作一般都是从事城市市民不愿从事的最脏、最苦、最累的活,主要靠出卖劳动力获取报酬。而且工作没有保障,工资水平低下,工作不稳定,经常更换工作等等。在这种情况下进城务工人员很少能有机会参与单位的晋升培训,也使得进城务工人员丧失了很多的发展机会。

(二)参与社会保险程度低阻碍进城务工人员融入城市社会

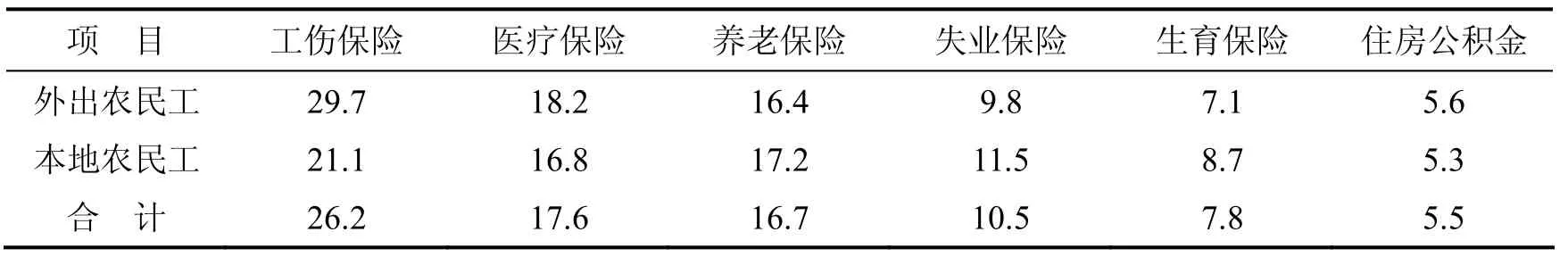

社会保险制度创立初期的规定是进城务工人员不算在城市保险辐射范围内,而是按照城乡二元制结构的户籍制度把农村和城市分开来进行保障。因此,没有城市户口的进城务工人员在社会保障的方方面面都落后于城市市民,不能得到城市市民在医疗、养老、失业、生育、住房等方面的平等待遇。由于工作没有保障,在社会保险方面的参与度又低,进城务工人员随时有可能成为三无人员即无收入、无工作、无保障人员。表1的数据显示①资料来源: 参考文献[5].,我国进城务工人员参保人数只在少数,大部分的进城务工人员还处在无保障状态。

表1 2014年农民工参加“五险一金”的比例(%)

从表1中的数据可以看出,即使国家规定把部分进城务工人员纳入城市保险范围,进城务工人员的社会保险情况还是不太乐观。社会保障程度低限制了进城务工人员融入城市社会。

(三)随迁子女的受教育保障不足制约进城务工人员融入城市社会

随着进城务工人员越来越多的是,跟随父母一起来到城市的子女也逐渐增多,这些子女的教育成为了比较突出的问题。我们可以从两个方面分析进城务工人员子女的受教育问题。

第一,在公办学校,进城务工人员子女入读面临着收费不公的现象。由于我国实行的城乡二元制度,户籍的不同导致身份上的差异,现在我国很多的地方的公办学校依然主要接收本地户籍的学生,对于进城务工人员的子女没有办法完全容纳,因此学校就对进城务工人员子女入学设置了一些门槛,如进城务工人员子女想要入学必须缴纳一定的择校费,也就是比普通学生每学期多交一笔学费。择校费一般在3 000左右,虽然这笔钱不是太高,但对于本身工资水平较低的进城务工人员来说却是一笔不小的数目。择校费显然阻挡了一部分进城务工人员的子女入学,限制了他们正当受教育的权利。

第二,进城务工人员的子女入读民办学校,教育质量得不到保证。由于种种原因有些进城务工人员子女不得不选择民办学校入读。而民办学校存在着教学设施不齐全、师资力量有所欠缺等问题,与公办学校相比有一定的差距。进城务工人员子女入读民办学校所受的教育质量不能保证。

(四)住房保障缺失阻碍进城务工人员融入城市社会

进城务工人员到城市工作面临着买房住房问题。如果进城务工人员不能有一个安身立命之所就很难融入城市生活。但是近年来房地产市场一直蓬勃发展,房价居高不下,就连城市中部分市民都没有能力买房,更何况是与市民相比处于更艰难地位的进城务工人员。现在大多数城市还没有将进城务工人员纳入城市的社会保障体系,因此进城务工人员是没有资格申请城市的保障性住房的。他们买房只能选择商品房,可是他们微薄的工资却无力支付高房价,所以进城务工人员大多只能住在简易的工地或工棚,或者几十人挤在狭小的宿舍,居住条件非常艰苦。根据2014年的进城务工人员住房数据我们可以看到,在所有缴纳住房公积金的人数中进城务工人员的比例仅有5.6%;在进城务工人员中解决居住问题需靠用人单位提供工棚简易房的人数占65%;居住在城中村的进城务工人员比例为34%;而自己拥有住房的进城务工人员所占比例不足总数的1%[5]。

(五)进城务工人员受自身文化素质的限制难以融入城市社会

由于条件的限制,进城务工人员受教育水平相对偏低,一般只有初中文化,比全国的平均水平低。很多进城务工人员没有受到过任何职业技能培训,显然不利于他们的就业和发展。所以文化程度比较低使进城务工人员很难融入城市。

近代以来我国大力推进工业化,城市化发展十分迅速,也大大的压缩了进城务工人员素质提升的时间,这使得他们不能充分具备在城市中的生存竞争技能,而我国政府也未能承担相关责任,缺乏一套完整的机制来对进城务工人员进行技术技能职业的培训,企业也因进城务工人员的流动性大,而不愿投入,已有的社会或个人培训机构又良莠不齐[6]。因此进城务工人员在现代社会高强度的就业压力下,始终处于弱势,他们从事的工作多数是耗费体力和时间的,没有技术含量,工资水平难提高。这也制约了他们文化素质的提高,让他们很难融入城市社会。

(六)观念的巨大差异阻碍进城务工人员融入城市社会

城市居民的生活水平总体要比农村居民高,有一些进城务工人员素质比较低,所以一些城市市民会带上有色眼镜来看待进城务工人员,造成了对进城务工人员的偏见和歧视。而且进城务工人员和城市居民在就业上存在一些竞争,会占据一部分就业岗位,这更加剧了城市居民对进城务工人员的不满,所以他们会做出一些排挤进城务工人员的举动,使得进城务工人员在城市的生活更加不好过。农村居民和城市居民从小受的教育不一样,导致了他们在生活习惯、价值观念和待人接物方面有很大的差别,这些观念从小养成,根深蒂固,城市居民很难认同农村居民的一些习惯。这个观念问题不解决,他们很难能够融合在一起。

三、推进进城务工人员融入城市社会的对策建议

推进城镇化建设,势必面临诸多难题。其中,进城务工人员如何融入城市当是重中之重,应当给予足够的重视。当然,这是一个漫长的过程,必须精心规划、循序渐进地实施。本文对进城务工人员如何融入城市提出了几点对策建议。

(一)以居住证和积分入户制度促进进城务工人员融入城市

我国长期实行的城乡二元结构的户籍制度限制了进城务工人员的自由流动,是进城务工人员融入城市的最大障碍。建议把户籍改革的重点从小城镇转移到大中型城市上来,因为小城镇经历了多年的户籍改革,其容量和吸引力已经降到了较低程度,进城务工人员大多在中等以上的城市务工,因此,改革也要考虑他们的感受。改变人才偏好和吸引投资的城市户籍准入原则,进城务工人员本身属于弱势群体,原本的城市户籍准入原则只是针对了少部分的人,而把大部分人排除在外,这会严重影响社会和谐。

2015年10月21日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,通过了《居住证暂行条例(草案)》,并于2016年1月1日起施行。目的在于落实户籍制度改革,用法治方式完善居住证管理,保障持证人合法权益,取消城乡居民的身份差别,建立城乡统一的户籍登记管理制度,实现公民身份和权利的平等,是推进以人为核心的新型城镇化、推动农业现代化、促进社会公平正义的重要举措。居住证制度是在户籍制度改革过程中的一项过渡政策,居住证持有人还可以通过积分等方式落户城市。完善进城务工人员的积分入户政策,应扩大积分入户的指标、完善积分标准、降低有用的分值,缩小能帮助进城务工人员发展的分值差距。

(二)以城乡统一的劳动力市场促进完善进城务工人员就业服务体系

建立城乡统一的劳动力市场有许多好处:首先,消除了身份上的差别,无论是农民还是市民在就业上就是平等竞争的关系,不会有歧视进城务工人员的现象发生;其次,消除了管理上的差别,统一的劳动力市场去除了内外部劳动力市场和一级、二级劳动力市场之间的壁垒,建立起统一的就业管理制度,不会在农民和市民上差别对待;最后,消除了信息差别,使城乡间形成完整的劳动力市场信息网络,为城乡居民就业提供准确的信息,保证城乡居民拥有同等信息权。

健全进城务工人员就业服务的体系要做到几点:第一,增加进城务工人员就业服务的投入,使进城务工人员在就业方面得到更多的帮助;第二,开发一些常规的就业服务项目,可以提供给进城务工人员更多的就业机会。

进城务工人员在城市就业想要更好的发展必须要提升自身的职业技能,政府首先应加大对进城务工人员职业技能培训的资金投入,同时减免进城务工人员参加培训的相关费用,使进城务工人员能够担负得起相关费用来接受职业技能培训;其次要督促企业对进城务工人员进行岗位技能培训,合理使用进城务工人员教育培训经费,以此形成进城务工人员职业技能培训经费投入的长效机制[7],让更多的进城务工人员能有机会接受职业技能培训。

(三)完善社会保险制度

完善社会保险制度可为进城务工人员的将来做出保障,解除进城务工人员的后顾之忧。首先,要针对进城务工人员的不同类型来分层处理社会保险问题,把进城务工人员按照他们的能力分成几类,进行不同的社会保险覆盖处理;其次,要减轻支付社会保险带给进城务工人员的负担,降低保费标准,让进城务工人员有能力承担社会保险费用;再次,要强化用人单位为进城务工人员承担保险的责任,使进城务工人员能够减轻一点缴费负担。

(四)加大对进城务工人员子女教育的投入

随着城镇化进程的不断加快,越来越多的进城务工人员到城市打工,他们的家人也随着一同进入城市。目前还存在进城务工人员子女受教育不公的现象,这一现象带来的影响十分严重,由于一些进城务工人员子女没有受到良好的教育,这些子女年龄比较小,启智未明,是非对错的边界无法辨清,造成青少年犯罪率上升,严重影响社会和谐。因此为了改变这个现象,应对进城务工人员子女和城市居民的子女一视同仁,保障进城务工人员子女能够享受到与城市居民子女同等的受教育权利;改革义务教育学籍管理体制,将学前教育、九年制义务教育和高中教育纳入城市教育体系;建立全国统一的电子学籍卡系统,通过学籍卡的网络化来实现教育公平;同时,政府应加强监测,使政府在促进教育公平方面能起到切实的作用[8]。

(五)多方面多渠道改善进城务工人员的居住条件

改善进城务工人员居住条件要坚持多方面多渠道的原则。第一,要强化政府的主导地位,把进城务工人员的住房问题纳入城市发展来规划;第二,要让企业担起部分责任,为进城务工人员提供必要的住房;第三,要完善进城务工人员的住房保障制度,政府投入资金帮助进城务工人员缴纳住房公积金,逐渐把部分符合条件的进城务工人员纳入住房保障体系,使他们有权享受政府提供的经济适用房和廉价住房。

(六)培养进城务工人员的市民意识

面对城市居民和农村居民有着不同的思想意识,政府首先要做好示范,同等对待城市居民和进城务工的农民。同时要利用好社交媒体举办的社区活动来使城市居民逐步接纳进城务工人员,让进城务工人员能更加了解城市生活习惯、价值观念以及城市文化,能与城市居民更接近一步,逐渐培养起他们的市民意识。

进城务工人员的素质高低直接影响着我国的和谐社会建设,要重视进城务工人员的综合素质培养。输出地政府应组织好进城务工人员的输出培训,增强进城务工人员的法律知识、基本权益认识、就业技能等,提高进城务工人员的维权意识和遵纪守法的意识。企业应对进城务工人员进行相关的岗位知识及技能培训。政府还要充分的利用城市资源委托培训机构对进城务工人员以各种知识技能培训。通过培训提高进城务工人员的市民意识,使他们能更快更好地融入城市生活中。

[1] 席雪红. 农民工市民化进程中存在的问题与对策[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2009(4): 115-118.

[2] 欧阳力胜. 新型城镇化进程中农民工市民化研究[D]. 北京: 财政部财政科学研究所, 2013: 5-6.

[3] 梁波, 王海英. 国外移民社会融入研究综述[J/OL]. 甘肃行政学院学报(电子版), 2010(2): 18-27[2015-12-16]. http://wenku.baidu.com/link.

[4] 国家统计局. 2015年中国城镇人口数量[EB/OL]. [2015-12-16]. http://www.renkou.org.cn/countries/zhongguo/ 2015/2646.html.

[5] 国家统计局. 2014年全国农民工监测调查报告[EB/OL]. [2015-12-16]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201504/ t20150429_797821.html.

[6] 杨丹娜. 广东城市化转型中农民工市民化的困境及政策分析[J]. 广东行政学院学报, 2012(1): 55-59.

[7] 李仕波, 陈开江. 农民工市民化面临的制约因素及破解路径[J]. 城市问题, 2014(5): 74-78.

[8] 黄贞贞. 城镇化进程中农民工市民化的主要障碍及解决对策[J]. 北方经济, 2014(1): 92-93.

The Study on Urban Integration of Migrant Workers in Urbanization Process

LIU Fangna

(Political and Public Affairs Management College, Shaoguan University, Shaoguan, China 512005)

This paper probes into the issue of urban integration for migrant workers in the process of urbanization. The problem of farmers working in cities hinders the construction of socialist harmonious society,which is a key problem for our society to deal with. Researches show that the migrant workers in present China are faced up with The imperfect form of the household registration system, the differences of cultural quality and ideology, which makes very hard for the migrant workers to integrate the urban society. Therefore,the measures like the reformation of the household registration system, the construction of the unified urban and rural labor markets and the establishment of the perfect social security system contribute to the formation of urbanization of rural migrant labors.

Migrant Worker; Urban integration; Household Registration System

C931

A

1674-3555(2016)05-0105-06

10.3875/j.issn.1674-3555.2016.05.017 本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

(编辑:朱选华)

2015-11-20

2014年韶关学院校级科研课题(20141107091850535)

刘芳娜(1981- ),女,河南新乡人,讲师,硕士,研究方向:行政体制改革