多任务环节的团队合作知识流动网络研究

赵健宇,李柏洲,袭 希,苏 屹

多任务环节的团队合作知识流动网络研究

赵健宇1,李柏洲1,袭 希2,苏 屹1

(1.哈尔滨工程大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨 150001;2.哈尔滨商业大学管理学院,黑龙江哈尔滨 150028)

为进一步得出任务背景下团队合作知识流动网络演化的特征,建立了多任务环节的团队合作知识流动网络模型,选用Netlogo软件进行智能体仿真。研究结果表明:增加网络中的合作团队数量,增大网络的集聚系数,减小网络的平均路径长度,提高团队间的知识交流频率能够促进网络的知识流动。网络演化过程中,团队平均连接数量先增后减,每个团队的平均连接数量与任务的合作规模呈正相关,与网络的邻域阈值大小,以及团队自身的知识能力无直接关系;关系强度与网络的平均路径长度呈负相关;知识流动收益与平均路径长度呈指数形式增长;小世界效应能够帮助组织识别网络中的核心团队,拉近团队间的社会距离,促进动态核心能力的形成与提升。

多任务环节;团队合作;知识流动;无标度网络;小世界效应

0 引言

知识经济时代,许多组织选择将任务进行模块化分解,采用团队协作的形式进行知识生产。如Apple公司就将iPhone的制造任务分解为市场分析、工业设计、部件识别、平台搭建和外包等10个子模块,通过团队合作的形式进行产品生产[1],类似的情况也发生在Faw-Volkswagen、KMPG等国际知名企业中。针对此现象,Wuchty[2]通过统计分析得出了团队生产模式比个体独立完成更具效率的结论,Becke[3]则认为这是个体知识精细程度加深而使知识产生分立后组织的必然选择。随后,Sorenson[4]以知识为视角整合了前人的观点,将团队协作更具生产效率的原因归纳为两点:首先,以团队形式进行知识生产能够整合个体的知识资源;其次,团队可以通过任务的执行弥补知识结构的差异或缺陷,进而形成具有流动效用的知识网络。而他所提出的“团队协作是未来组织知识创造的主要生产力”也与Choi[5]“研究多任务环节的团队合作知识网络对组织持续发展具有重要意义”的观点不谋而合。然而从现有文献来看,关于合作知识流动网络的研究主要集中在产业层面和企业层面,鲜有文献涉及更为微观的团队层面。在团队协作逐渐成为组织知识生产首选的今天[2],如何建立这种基于任务的团队合作知识流动网络?网络演化具有哪些特征,具有什么特殊效应?在反复的任务执行过程中团队间的关系怎样变化,是否会对生产绩效产生影响?这些都是本文试图回答的问题。

本文围绕合作网络的演化模型展开研究,相关文献可以追溯至1998年。Barabàsi[6]的无标度模型和Watts[7]的小世界模型分别给出了关于合作网络演化的数学分析框架,对不同类型的合作网络判定依据(绝对指标)进行了分析。承袭他们的观点并根据实际需求改进模型,Goyal[8]以寡头垄断市场为对象提取了此类合作网络的部分特征。类似地,Ramasco[9]通过建立RDP模型捕捉了合作网络的度相关性、集聚相关性及拓扑距离在网络演化中的变化情况。进一步,Fenner[10]设定了合作网络节点选择条件,通过考察指数节点的幂律分布得到节点分布具有厚尾特征的结论。Nicolau[11]计算了多种合作网络的激活阈值,在对特定数值予以统计后得到部分网络特征数据的分布区间。但是,上述文献只关注了网络中特征变量等绝对指标的变化,没有考虑相对指标(关系强度、网络绩效等)在网络演化中的作用。部分学者发现,相对指标同样会影响合作网络的演化,Ortiz[12]证明,调整基础网络的密度会改变合作网络中相关知识活动的社会行为和绩效产出。Gilsing[13]的研究显示,关系强度的变化直接影响网络的演化方向和个体的创新选择。梳理后发现,虽然以上文献对合作网络的研究做出了贡献,但两类研究都存在同一个问题,即多数学者秉承物理学中的纯粹结构主义思想,倾向于将绝对指标和相对指标分立后,集中对某个单一变量展开研究。这种研究范式虽然能够对所关注的问题进行分析,但无法通过相对比较考察变量间的关系及其网络发展的综合作用。考虑到这点,本文将两类指标整合并统一纳入合作网络的演化模型中,侧重讨论演化过程中两类指标的变化情况。

团队合作知识流动网络的一类研究也与本文密切相关。Cowan[14]证明了合作网络的演化对知识流动和创新扩散有促进作用。相似的结论也见于Dong[15]的研究,他进一步从组织如何设计和使用团队合作知识流动网络建立了一个混合规划模型,认为网络中个别团队的桥梁作用对于团队间的知识流动和网络的整体演化能够产生影响。与本文最为相关的是Zhuge[16]的研究,他通过建立适用于团队合作的知识流动模型,探讨了任务背景下的知识流动网络连接机制与任务分配问题。结果表明,合理的任务划分是团队合作知识流动能够获得较高收益的原因。与Zhuge不同的是,本文进一步考虑到网络中团队自身知识结构的变化和外部性因素对知识流动网络的影响,将团队的知识创造能力和知识吸收能力设定为仿真的内生变量,将改变网络连接机制的因素视为外生变量,重点考察网络在动态演化过程中,绝对指标和相对指标的关系及其对网络演化的影响。此外,Zhuge在研究中没有对这种网络本身进行仿真形式的刻画和分析,仅在任务模块的适用性和团队知识流动的关系上展开讨论,而且忽视了任务更迭对团队知识流动网络的影响。本文则根据任务划分的实际情况建立了适用于多任务环节的知识流动网络模型,采用智能体仿真的相关理论对不同团队的属性和行为加以区分,不仅能够完整地对网络的形成和演化予以描述,而且实现了对重连和断连等网络结构动态变化的设定,研究情境更符合实际。

与文本较为相关的是Kratzer[17]关于产品开发任务中团队合作网络效率的研究。一方面,Kratzer在研究中规定团队通过对成本的估算后选择是否加入网络,而在本文中团队则根据任务需求通过学科领域、能力等方面的匹配后,根据收益预期选择是否加入网络。另一方面,Kratzer选取的样本是研发团队,但相比其它类型的团队,研发团队本身具有较强的知识吸收和创造能力,加之分析对象在平台市场中是极具竞争力的跨国公司,因此研究更贴近于对成熟期团队合作知识流动网络的讨论。而本文的背景环境面向参与任务的所有团队,对网络变量的观测也从演化伊始直至稳定阶段,使得研究对象、结论和相关启示更具普适性。

本文在运用平均路径长度和集聚系数等绝对指标构建网络结构的同时,将关系强度等相对指标纳入研究体系中,通过改进BA模型[6]建立多任务环节的团队合作知识流动网络模型。在对团队进行属性赋值和行为规则设计的基础上,采用智能体仿真的形式模拟网络的演化过程,围绕网络的连接机制解释网络的形成和演化机理,分析主要指标的变化及其相互作用关系,实现对团队合作知识流动网络进行全面、深入、系统的研究。

1 模型的建立

多任务环节的团队合作代表不同团队执行组织任务时的知识所需,以及投入自身知识资源的时间顺序,对应每个团队与其它团队的任务关系和进入网络的时刻,决定了组织知识流动循环的效果,以及团队知识的共享和再利用程度。本文旨在运用无标度网络数理建模及智能体仿真的研究方法,揭示任务背景下团队合作知识流动网络的本质及演化规律。故团队合作的知识流动网络除具有一般社会网络的特征外[18],还需满足任务执行中团队合作的现实状况,由此提出假设:

假设1:网络中不同团队的知识具有竞争性与差异性;

假设2:以任务的实际需求为基础,网络中团队间合作关系的数量以及知识的流动速率呈非线性增长;

假设3:在任务的执行过程中,若某一团队的知识内容被反复提取和使用,或内容没有被多次提取,但具有较强的资源优势且利于知识创造的实现,则该团队可以借助知识的重复性流动提高自身在网络中的地位;

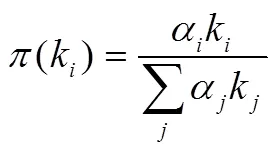

1.1 度分布

根据BA模型[6]建立知识流动的无标度网络:

(2)

目前,为了应对不可控性极高的外部环境变化,许多组织已经采取了多元化的发展战略。因此组织内同一职能的多个团队可能面临不同类型的合作任务,一个团队也可能同时进行几项任务。如果将一个完整的任务流程视为一个构成组织知识流动网络的完全图,那么多任务环节的团队合作知识流动网络则是由许多不同的完全图构成。据此,引入Ramasco[9]的RDP模型,并结合章忠志[20]对于无标度合作网络模型的改进,认为单位时间内,新团队进入知识流动网络并与现有团队产生连接时,增加一个单位。假定为连续实变量,在动态时间变化下,合作团队间产生知识流动,满足方程:

(4)

团队间的选择存在适应性与匹配性的问题。根据式(3),择优连接条件写为(其中随着多任务团队合作的深入,):

(6)

化简后得到度分布的表达式:

当演化时间趋于无穷大时,可得度分布:

(8)

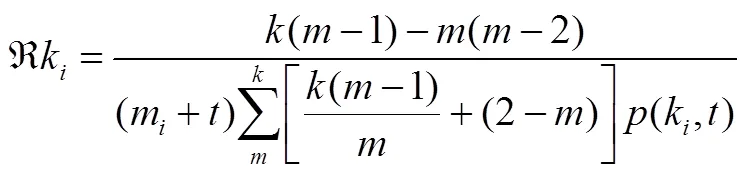

1.2 网络集聚系数

(10)

集聚系数的大小反映任务执行过程中团队的关联性和匹配程度。集聚系数越大,基于任务的团队匹配程度越高,团队间的知识流动更容易;反之,集聚系数越小,团队的匹配程度越低,团队间的知识流动便愈加困难。

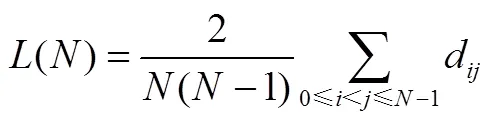

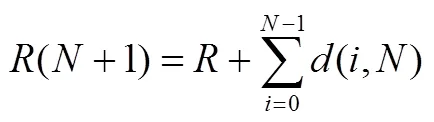

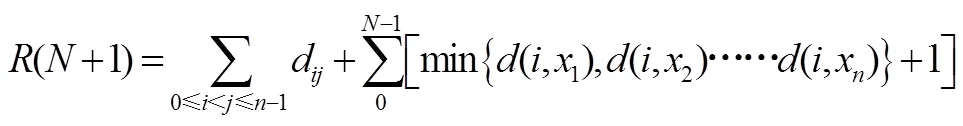

1.3 平均路径长度

团队合作的知识流动网络中,团队间的知识联系即为网络中的边。网络中任意节点间边的距离定义为连接两个团队最短路径上的边数,即团队和团队产生知识流动必须与其中间团队进行联系的次数最小值。两个团队知识流动的距离最大值为网络的直径,即。由此得到平均路径长度为:

(12)

根据假设4,当新的团队与现有团队产生连接时,式(13)改写为:

借鉴Nicolau[11]的网络拓扑算法将网络整体进缩放为单个节点进行求解,得到:

(15)

整理后得到:

(17)

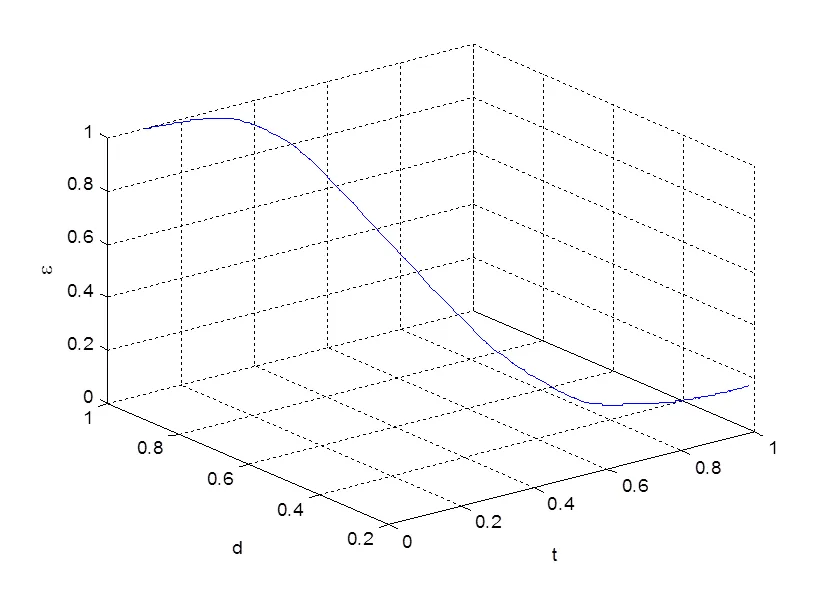

1.4 知识流动频率

根据邓丹[21]基于小世界网络对团队交流的分析,知识流动频率与最短路径长度间近似存在倒数关系:

任务交替过程中,团队间可能产生新的知识流动关系,进而缩短两个节点间的最小距离,加快知识的流动速率。新的知识流动关系虽然不会影响网络的原有联系,但会缩短个别团队间的平均路径长度,由此得到:

(19)

图1 平均路径长度、时间与知识交流频率的关系

2 仿真设计

智能体仿真中Agent是基本的单元,具有一定的属性和规则,多个Agent基于特定的网络环境进行交互产生仿真结果。据此,为使仿真思路更明确且具针对性,承袭Lazer[22]的仿真思路,将仿真设计分为Agent主体设计和仿真环境设计两个环节。

2.1 Agent主体设计

2.1.1主体属性

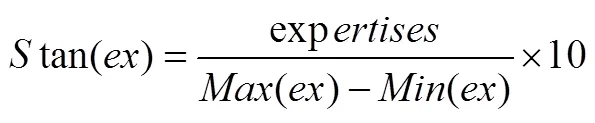

考虑到团队自身的知识属性由职能、特征和任务关系等因素组成,为了对不同团队加以区分,引入Gilbert[23]研究体系中kene(知识基因)的理念,改进孙冰[24]等的仿真框架并展开论证。将组织中每个团队拥有的知识禀赋,即团队蕴含的知识信息内容置于三维知识空间中并用kene表示,每个维度分别代表团队的学科领域(capabilities)、核心能力(abilities)和水平(expertises),记做

2.1.2行为规则

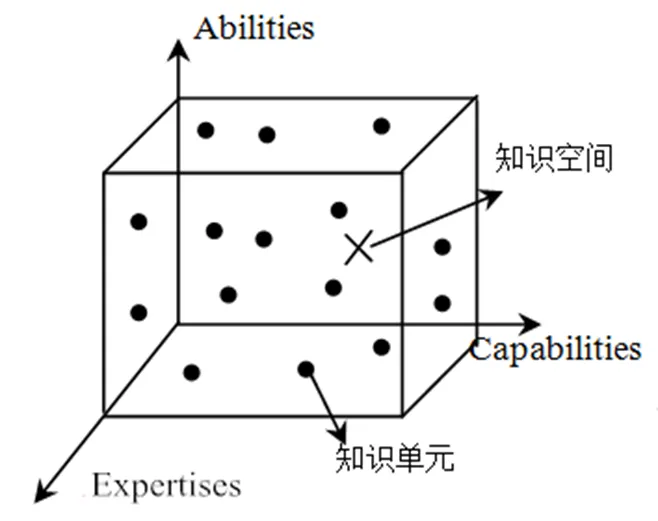

(1)基本连接规则

根据Afacan[27]的观点,虽然知识流动代表任务中多个主体的知识能够基于任务需求与知识差异产生的流通与互动,但只有匹配程度最高主体间产生的知识流动效率和流量才能达到最优。据此,设定主体的行为规则如下:

a.参考Liu[28]对团队知识流动特征的分析,设定网络遵守度优先原则。

b.在遵守度优先原则的基础上,用

首先,主体与度值最高,且capabilities相对应的其它主体匹配任务范式(1到10的次序连接)。例如在手机研发任务中,工业设计团队与主要部件识别团队的匹配,以及汽车生产任务中,焊接团队与冲压团队的衔接等;

其次,在capabilities匹配的主体范围内,选择与abilities相近的主体建立联系,即与具备合作能力,能够共同完成任务的团队组成任务链,形成合作网络;

最后,一旦多个主体的capabilities或abilities过于相似,则对比主体的expertises,expertises绝对指标相近的主体间产生合作关系。若此时双方形成最短路径长度,则知识由expertises较高的一方流向expertises较低的一方。

(2)更新连接规则

团队间建立合作关系时需要消耗一定的成本,当任务结束后,组织为节约成本通常采取建立新任务链的形式改变当前的团队合作状态[29]。相应地,在每个时间单元中,不同团队会根据任务需要建立新的合作关系,并可能断开现前连接。此时规定:

a.对于已建立连接的团队,当任务重新分配时,在遵守基本连接规则的基础上,采用预期效用值法进行新任务的交互计算,如果知识流量为正(),即判定任务可执行,团队保持连接,否则断开连接。

b.对于需要重新建立连接的团队,采用拓扑距离法设定一个邻域集合[30]:将与团队间的拓扑距离小于最短路径长度的其它团队均视为团队的领域。用表示团队的邻域集合,得到:

c.一个时间单元中,规定每个Agent在重新连接时必须遵守capabilities优先匹配的连接机制,即以组织的任务需求为先。其次,为减少任务成本,Agent只要找到一个abilities满足的对象即可建立或断开连接,而无需在邻域中找到效用最大或最小的对象。

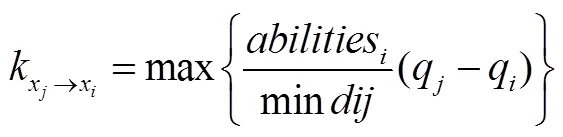

(3)知识存量与网络收益的变化规则

知识流动的流量不仅取决于合作关系中主体的匹配程度,而且受两者间关系强度的影响[31]。关系强度反映了团队间情感认知、信任、互惠性及知识资源的交互频率,直接决定团队能否进行有效合作。仿真中用代表单个团队的知识存量,根据式(11)规定仿真中主体间的最大距离为网络直径,则团队的关系强度表示为:

考虑到每个团队主体拥有一定的知识创造能力和知识吸收能力,加之知识存量在网络的演化过程中并非一味增长,在知识积累的同时也选择性地进行知识淘汰,故引入知识创造系数和知识衰减率计算单位时间的团队知识量。将知识创造与知识衰减后的个体知识存量表示为:

(22)

知识流动网络的收益源于组织中的团队在知识流动网络中对知识进行吸收、转化与创造[32]。由于知识流量与网络收益(绩效)呈正相关[5],同时为排除知识流动中知识溢出对网络收益的指数影响,将测量知识流动网络平均收益的公式写为:

2.2 仿真环境设计

在定义主体属性和行为规则的基础上设计主体的活动空间,即知识流动网络。网络结构是影响知识流动绩效的关键因素,可以通过一系列的数学表达式和属性界定予以刻画,主要包括网络的基础环境和网络规模[13]。以Gilbert[23]的研究体系为依据,首先设计网络的基础环境:

(1)仿真中的turtle代表组织中的团队;

(2)仿真为二维视图。横轴为网络规模,纵轴为连接密度,视图方向从

(3)仿真瓦片(patch)为10000,即网络视图的设置取值为100*100,对每个团队的

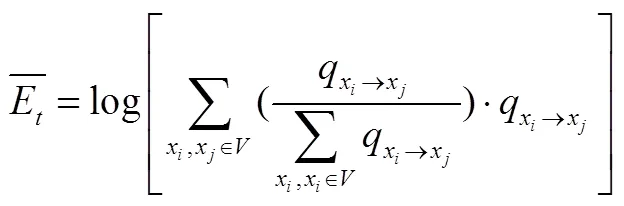

(4)expertises对应团队的知识水平。每个团队均能通过知识流动获取所需的知识内容,并以此改变绝对指标变化。根据公式(24),将expertises标准化,和分别对应节点expertises的最大值和最小值,为标准化结果,为保证expertises初始取值范围,标准化结果以10倍计算。

其次,设计网络规模,包括网络节点数和连接密度(网络演化过程中,节点的连接由于Agent属性和知识存量变化导致的连接数目变更)。具体步骤为:

(1)仿真网络为多任务环节的知识生产环境,用以控制主体的

(2)为了观测不同的网络形态,对比不同团队数量对网络相关变量的影响,对式(3)中的变量分别进行赋值,取值为50、80及100并对每个团队进行编号;

(3)引入Zhang[33]的方法,选取节点连接数量的标准差测度连接密度和更新连接的情况。

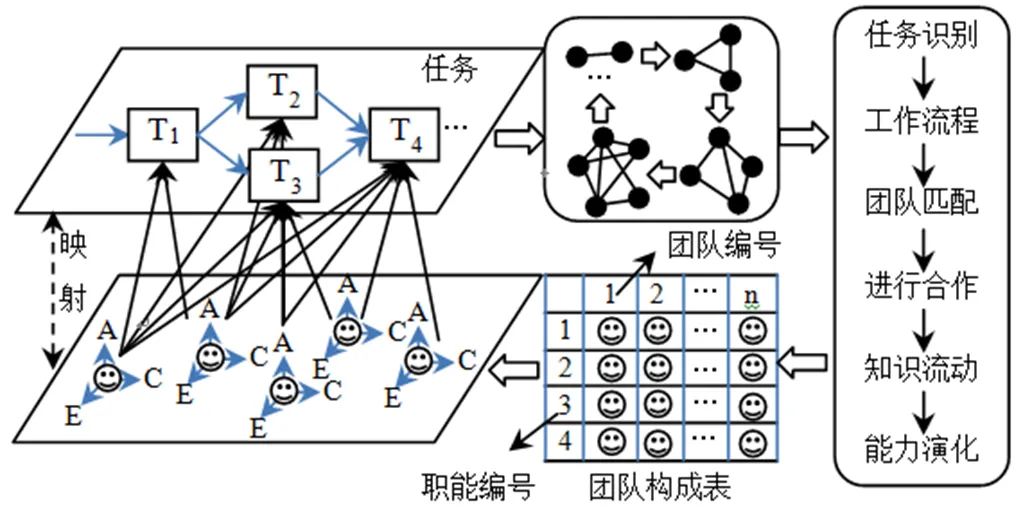

综上,根据Agent网络拓扑机理,建立研究的原理模型和仿真框架(见图3,图4)。

图2 仿真主体的CAE结构

图3 研究的原理模型

图4 仿真宏观系统模型图

3 仿真实验

模型预测试后发现,在步长达到50次后演化基本趋于稳定,故设定仿真步长为50,对模型中主要考察的变量进行结果输出:

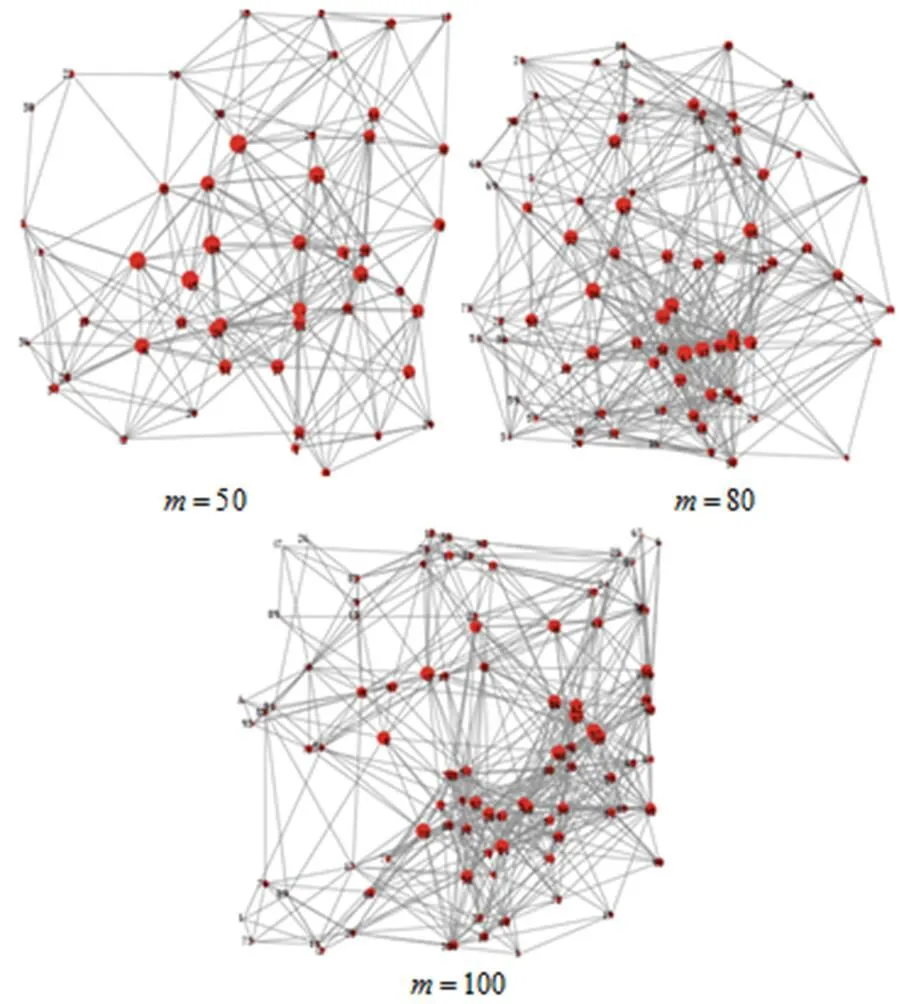

图5团队合作知识流动的网络形态

图5所模拟的情境为多任务环节团队合作的知识流动网络现象,其中每个最小完全图由个团队组成。通过图5可知,在任务的交替进行中,团队间借助知识流动产生了更加紧密的连接,由于结构的推拉作用,团队主体间发生了集聚效应。同时,考虑团队合作的知识流动网络具有典型复杂网络的时序特征,故为了考察状态变量和控制变量间的关系,引入系统科学中相轨道的概念(将时间用步长进行替换)对仿真中的相关变量进行分析。

3.1 绝对指标分析

表1网络的绝对指标数据

团队数量集聚系数平均路径长度平均节点连接数量知识流量极大值 0.9442.0315.48288.0625 0.9532.1526.62461.425 0.9612.2327.74583.8775

*注:数据为Netlogo随机生成的3种规模网络形态运行50步长的结果。根据Barabàsi[6]对无标度网络中小世界效应的数据判断标准,3个网络均已产生小世界效应。

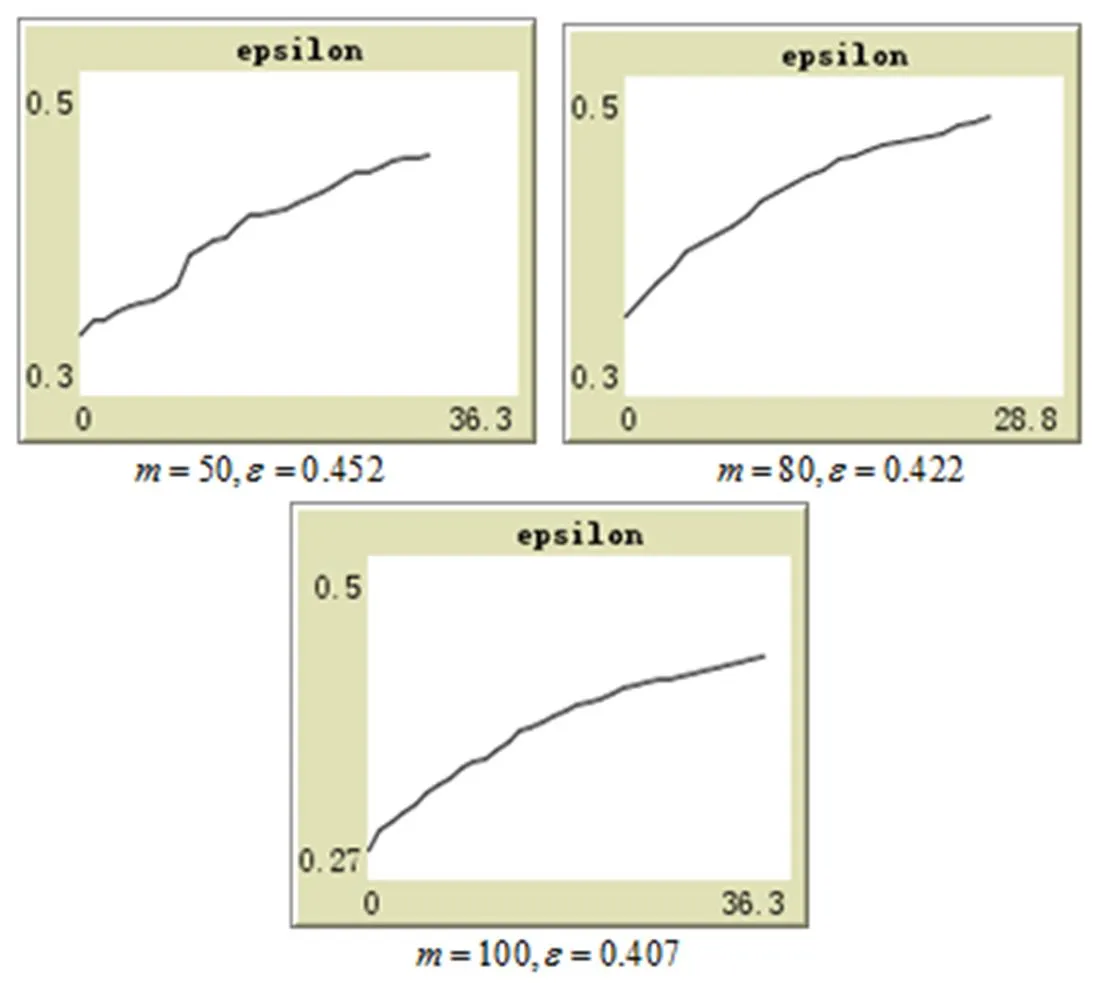

(1)集聚系数

图6 团队合作知识流动网络的集聚系数

根据表2的数据和图6的仿真曲线反映了不同团队数量下,知识流动网络整体的集聚系数与网络邻域值间的变化关系。可见,虽然网络的集聚系数呈波动式增长,但仍会随邻域范围的扩大而增加。同时,网络能够在较小的网络基数设定下产生较高的集聚系数,不仅与演化时间的增加而提高,而且随团队数量呈正相关关系。说明在任务的反复执行过程中,团队间的适应能力得到加强,达成任务共识的时间缩短,并逐渐以核心团队为中心执行任务。

进一步地,如果组织试图在任务中提高网络整体的知识水平,就必须倡导并加强团队间的沟通与交流。交流过程中,团队间知识结构的匹配程度更高,任务的合作效率加快,网络的集聚系数也会在高效的任务执行中得以增加。同时,由于网络中较大的集聚系数利于知识流动,因此适当增加团队的连接数量是可供组织选择的规划策略之一。在实际组织的团队合作中,组织可根据任务的模块划分和完成情况,采用抽调等形式适当地增加合作对象的选择空间,即使团队的职能和参与任务的时间可能存在差异,但通过提高团队间的联系程度促使网络中频繁地产生知识流动。

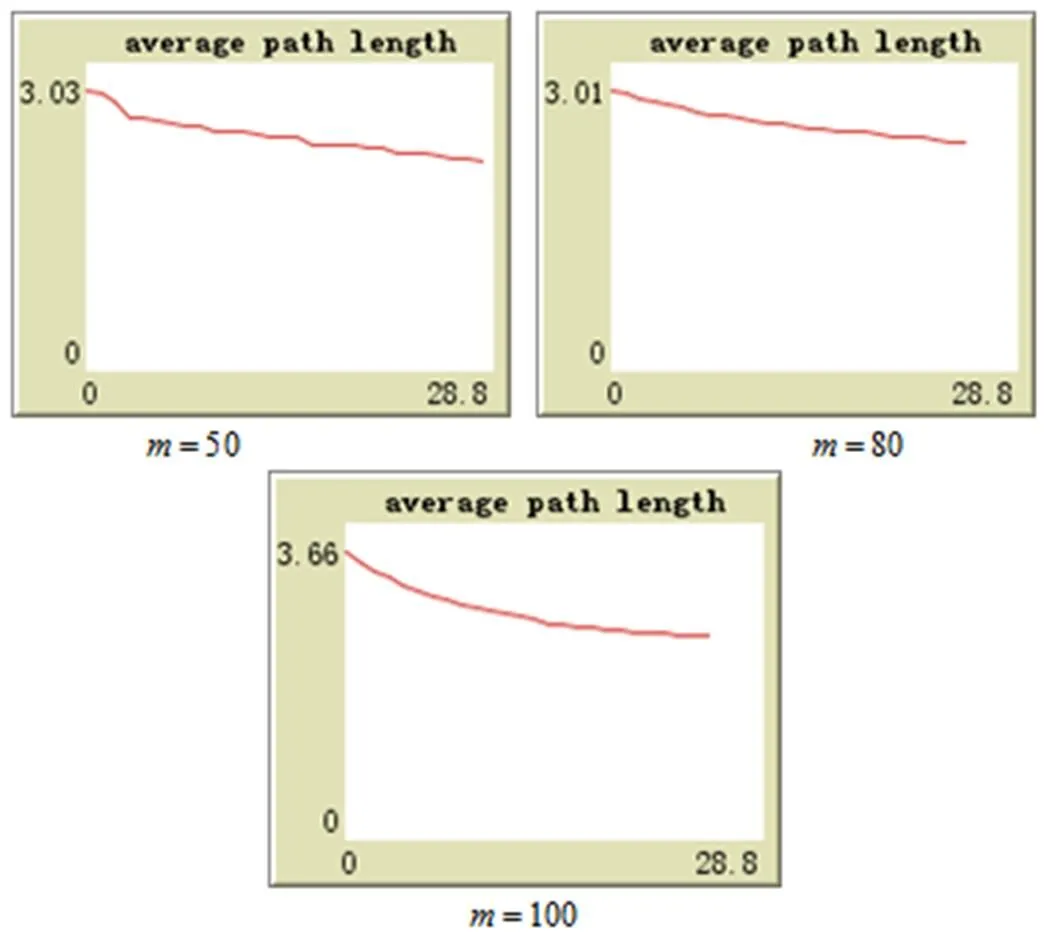

(2)平均路径长度

图7 团队合作知识流动网络的平均路径长度

图7显示,团队合作知识流动中,当某一团队的近邻数一定时,网络的平均路径长度始终保持在较小的范围内。根据表2的计算结果,团队合作知识流动网络产生小世界的平均路径长度,与电话网的平均路径长度相似[6]。对比3个网络的数值及仿真图样发现,网络节点的基数越大(越大),对应各自网络的平均路径长度值越大,减缓自身网络的知识流动速度并造成知识流动停滞的概率越高,可能的原因包括:较多的团队数量使得网络中不同团队的空间距离增大,团队间达成共识与默契需要在更多的任务执行中选择性地形成,需要甄别哪些团队与自身能够在较短的时间内高效地完成程度,达到效用的匹配。综上,团队合作的知识流动与网络平均路径长度,以及网络基数呈负相关关系。

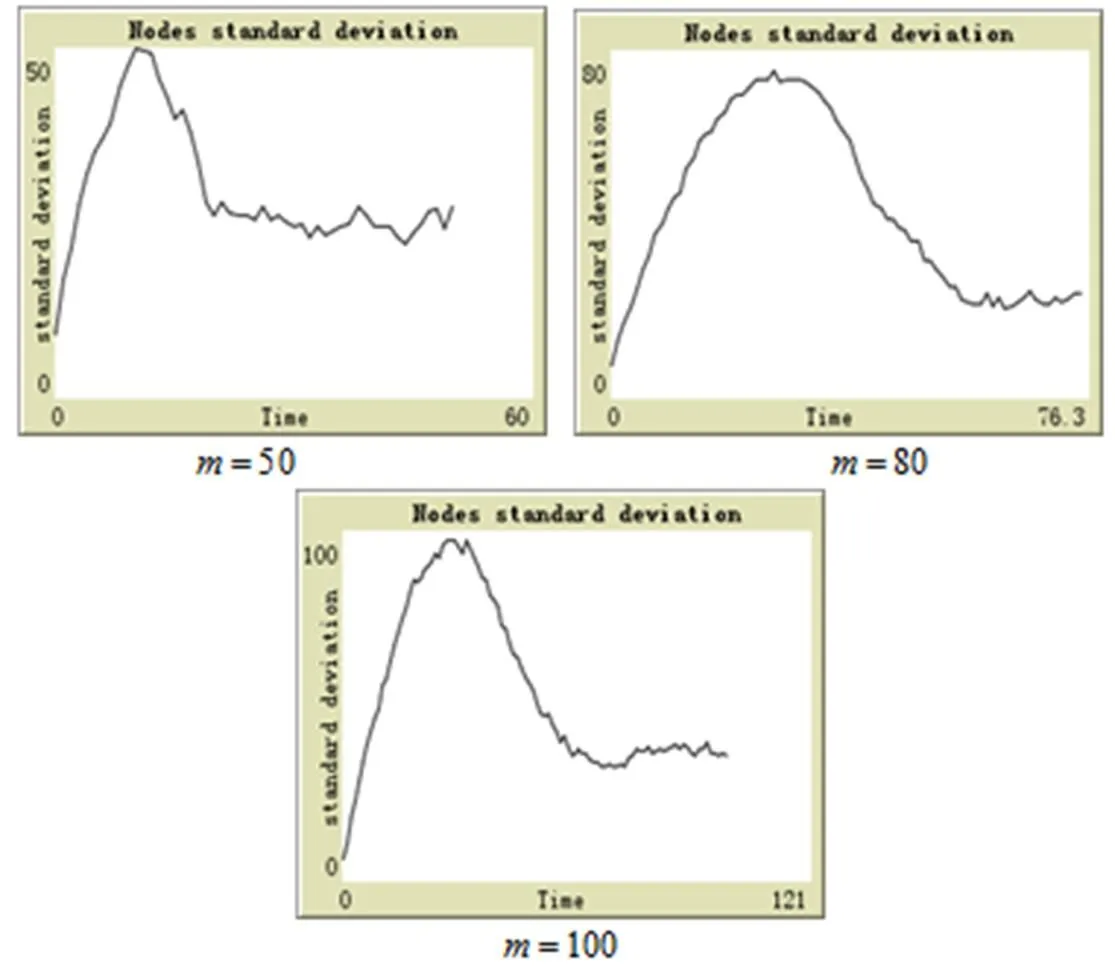

(3)平均节点连接数量

图8团队合作知识流动网络中的节点连接数量标准差变化

表2的数据说明网络基数与平均节点连接数量呈正相关关系。但观测图8后发现,虽然不同的团队数量会对网络中节点的连接分布产生影响,但3组实验得到的仿真曲线均显示,在团队合作的知识流动网络中,节点的连接数量仍出现了“低—高—低”,最后呈相对饱和的态势。曲线的上升说明随着任务的执行及团队合作的深入,网络中节点的连接数量持续增加,且同一节点可能与多个节点产生了连接,意味着一个团队可能从事多项任务,并与多个团队产生合作关系。曲线的下降说明,当网络内的团队关系相对稳定后,新的任务要求团队改变现有的合作关系时,团队能够在较近的范围内找到新的适应对象,不需要使用第三层或更远的团队资源。

进一步地,该现象也在一定程度上说明两个问题:首先,网络领域阈值的大小与节点的连接数量没有直接关系。可能的解释为,由于网络在演化中连通性的提高,团队间的拓扑距离逐渐缩短,因此无论领域的选择范围如何设定,团队始终能够在允许的范围内找到与任务匹配度最高的伙伴进行合作。其次,团队的知识创造与知识吸收能力不会直接影响节点的选择。原因在于,知识创造能力和知识吸收能力只能决定团队在知识流动过程中可以获得和创造知识数量的绝对指标,加之组织任务普遍具有强制性特征,因此对于团队间是否建立连接没有决定性作用。

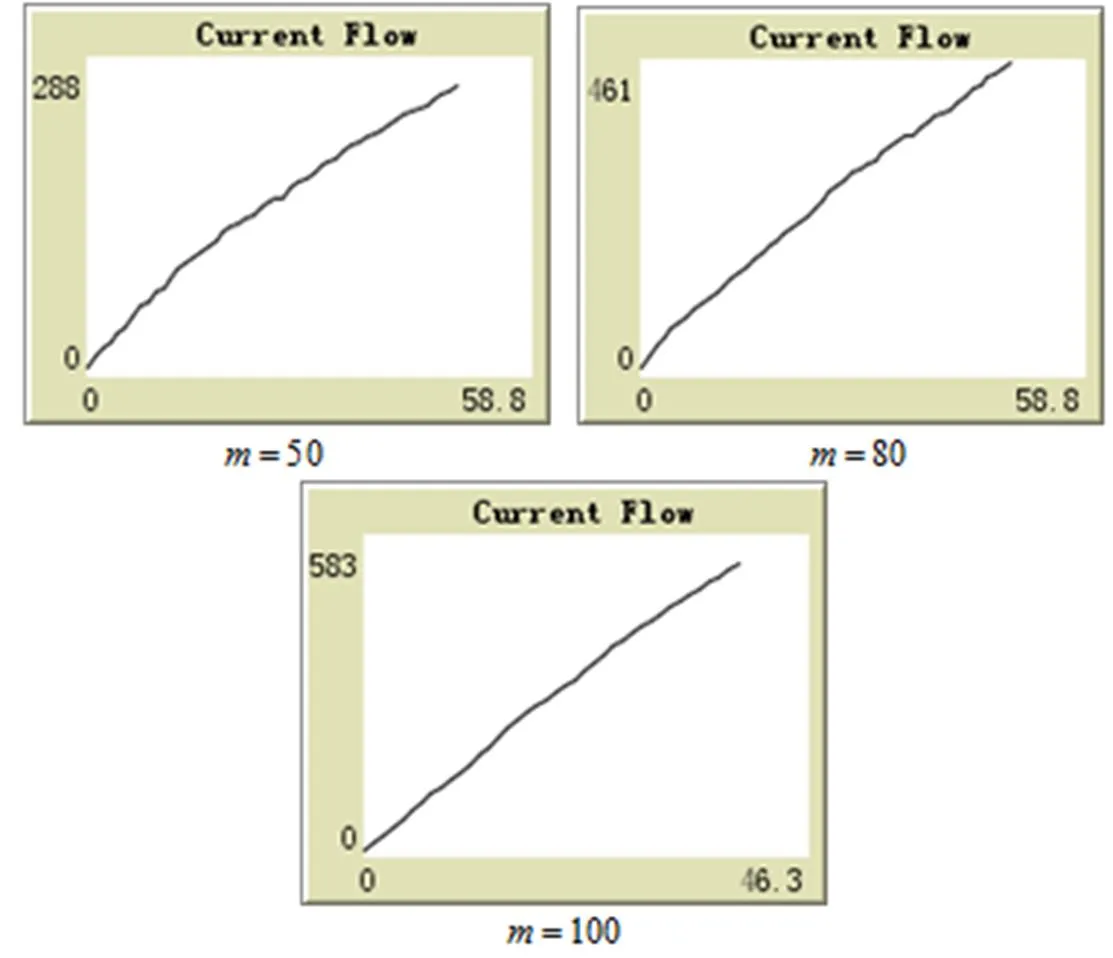

(4)知识流量极大值

图9团队合作知识流动网络的知识流量

结合图9分析可知,在仿真的50个步长中网络中知识流量呈波动增长,网络基数越大,知识流量越多。可能的原因在于:①Aladwani[34]提出,网络中每个团队的学习能力在网络演化过程中会非线性提高。因此在多次的任务执行过程中,团队能够学习和流动的知识存量逐渐增加,导致网络中知识流量的增大。②团队连接数量的增多。初始阶段,网络处于较低的水平,团队间的连接相对较少甚至独立。随着演化的进行,网络的平均连接数量增加,团队所能触及的资源由此增多,资源的日趋富足直接为团队提供了广泛的学习与交流机会,使得网络中溢出的知识流量呈现较高的态势。但值得注意的是,当网络规模和节点连接数量增加至一定程度后,虽然团队的可利用资源更多,但过多的资源可能超出了团队本身需要的范畴,此时剩余资源并不会为网络带来收益,知识流量也会趋于稳定不再有明显的增长。

3.2 相对指标分析

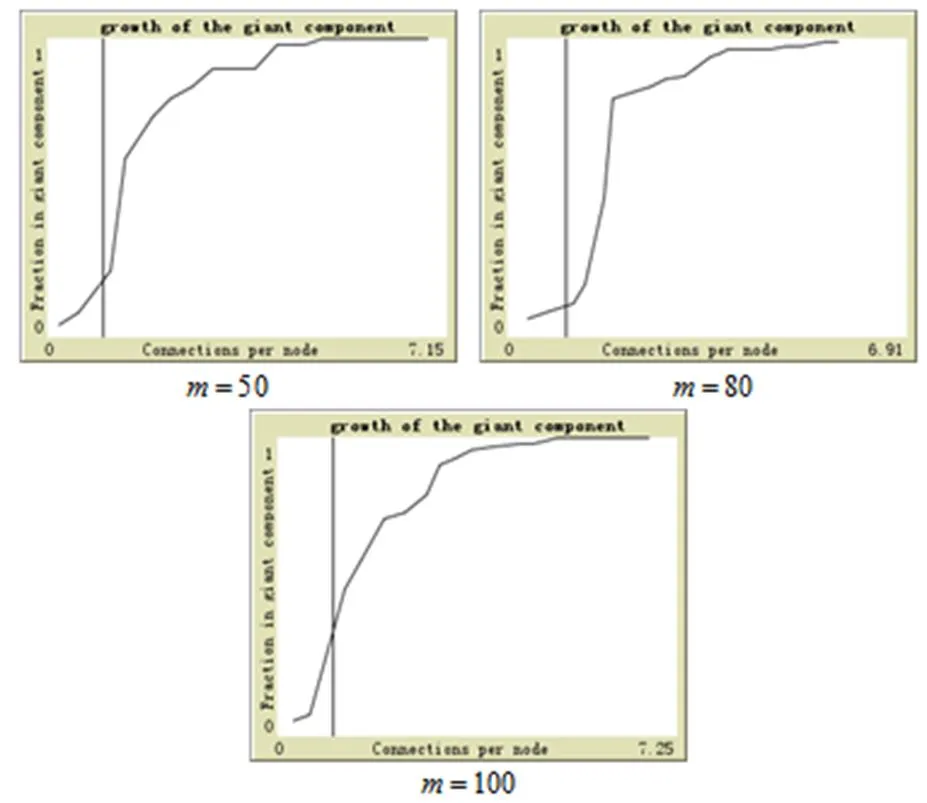

(1)合作规模

图10平均节点连接数量与合作规模的仿真曲线

图10中横轴代表随机分布对应每个团队连接数量的均值,纵轴为知识流动网络中的团队合作规模分隔情况,可见曲线呈波动式上升直至相对平稳的态势,故认为二者存在正向关系。但观察图10可以发现,无论团队数量大小如何设定,合作规模在演化初期均以较慢的形式增长,演化中期的增长速度显著上升,后期则相对平稳。可能的原因是,根据Bollobás的研究[35],对于网络的合作规模而言,当网络初始状态处于一个较低的水平时,意味着网络初具雏形,团队与其它团队建立连接时也处于相互摸索与适应阶段,此时团队与其它团队建立合作关系的积极性并不高。随着演化的深入,团队间的相互了解与适应性提高,更倾向于建立更多的连接,致使合作规模产生明显的递增。当网络结构趋于稳定后,网络中的客观条件对于团队建立合作关系已经处于最优水平,仿真中设定的新增节点均与原有的完全图发生关联,合作规模也逐渐饱和,曲线在纵轴为1处保持水平。

(2)知识流动频率

图11 团队合作知识流动网络的知识流动频率

图11说明,随着网络演化的进行,知识流动频率逐渐增大。结合的数据可知,知识流动不仅与平均路径长度近似存在导数关系,而且与网络基数呈负相关关系。实际上,知识流动效率之所以与平均路径长度相关,关键在于知识流动受到团队间交流方式与知识相似度等因素的影响。Nguyen[36]的研究表明,团队间的交流方式越规范、知识相似度越高,对应的知识交流频率就越大,尤其体现在具有相似工作背景、经历和学科领域的团队间。而造成知识交流频率与网络基数呈负相关关系的可能原因是,网络规模越大,知识交流频率越可能由于团队冗余、循环断层和知识流动渠道闭塞等原因产生停滞,此时为了改善知识交流效果,组织可以采取任务分配中建立团队间新的交流、改变现有任务链和工作结构(增加连接或断开连接)等方式,使知识在网络中快速准确地传播。

(3)关系强度

图12平均路径长度与关系强度的仿真曲线

图12说明,知识流动网络中团队的关系强度与平均路径长度近似呈负相关关系,团队数量越多的网络,关系强度对平均路径长度的敏感性越低。由此推断,网络中节点间的平均路径长度越短,团队间的联系越紧密,关系强度值越大,知识流动越通畅,任务顺利执行的可能性越高,网络达到均衡状态的速度越快。因此在现实情况中,组织期望团队在任务的执行过程中借助频繁的互动产生共同认知,加强对彼此的信任,进而通过提高团队间的紧密程度缩短网络中知识流动的平均路径,实现改善团队间知识及有形资源现有状态和结构的目的。而对于每个团队,较高的关系强度能够更有效地从其它团队处获取创新资源,故关系强度与知识流动存在正相关关系。由此验证了Renko[37]的观点,即主体应与其伙伴维持较高的社会互动性,这对于降低成本,促进产品创新进而形成竞争优势更为有利。

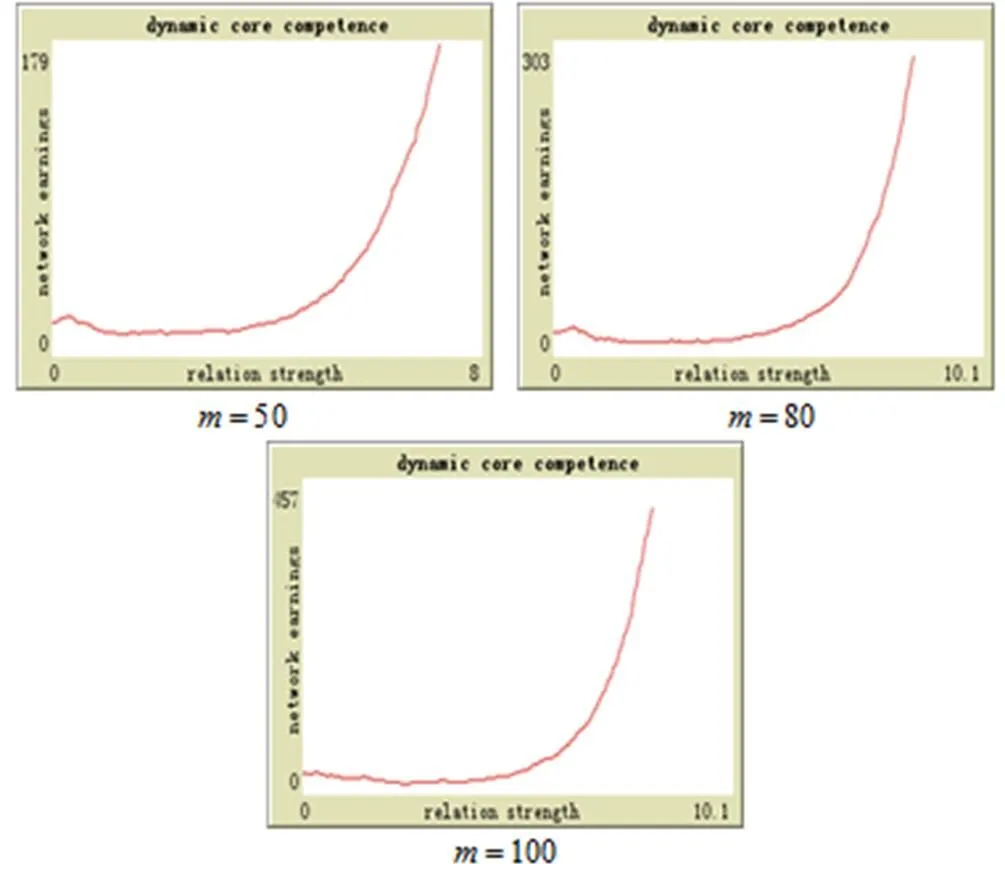

(4)网络收益

图13说明,平均路径长度与知识流动收益呈正相关关系。根据社会网络资源理论将这种关系近似抽象为:,其中为增长系数。可见,增长系数越大,说明关系强度的增加对网络收益增长的作用越明显,即越大,网络收益的增长速度越快,仿真曲线的凹度越明显。据此,可以解释图13中两个特别现象:

图13关系强度与网络收益的仿真曲线

首先,网络收益曲线是由初始的平缓增加演变至近指数形式增长;其次,网络基数越大,知识流动获得的效益值越高。结合König[38]的观点,认为造成上述两个现象的根本原因在于,在演化初期,网络中团队存在的连接数量非常少,加之资源分布并不均衡,导致此阶段的网络知识流量较少,网络收益的变化限于极小的范围内。随着不同任务的执行,团队的连接逐渐增多,网络关系更加复杂,多向的联系逐步提高了网络的知识流动效率与知识流量。当网络演化至较为成熟的阶段后,较高的知识流量帮助组织快速整合网络的现有资源,网络中可能会涌现出某种组织独有的特征,网络收益迅速提高,由此收益曲线以近指数形式增长[39]。

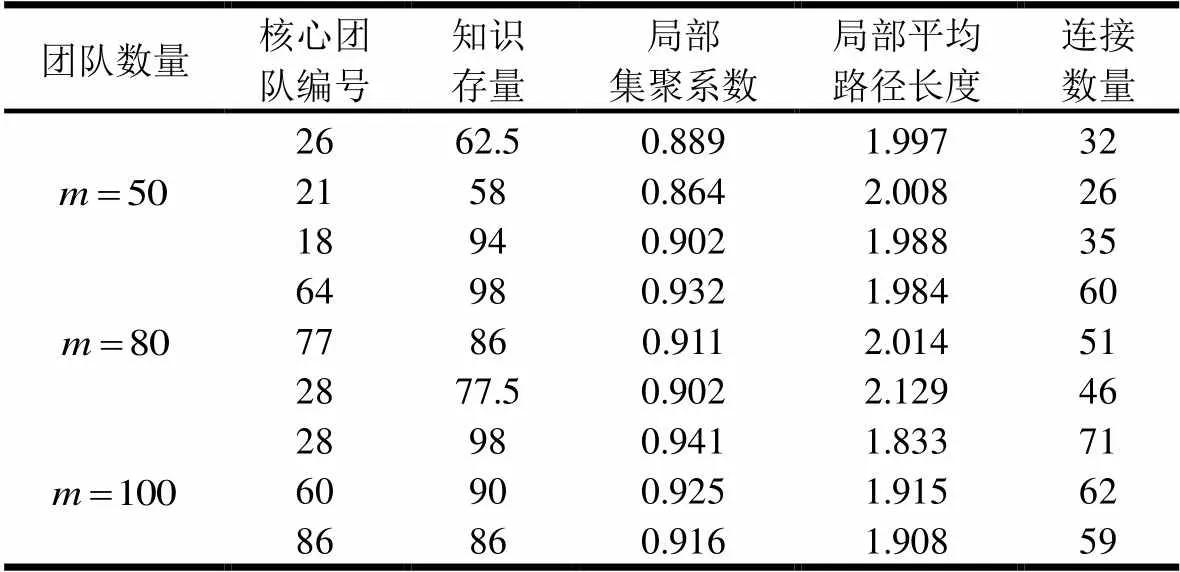

3.3 小世界效应分析

从仿真的计算结果上看,小世界区域中团队的知识存量高于其它区域的团队,同时该区域的合作伙伴关系也多于其它团队。例如,在的网络中,编号为28的团队共有71条连线,产生了最多的合作关系。而在以团队28为核心的局部网络中,集聚系数为0.941,平均路径长度降至1.833,已经形成了局部知识流动极为有效的小世界效应。

表3 核心团队的仿真计算结果(以前三位为例)

从生成的网络结构上看,小世界效应的产生使得网络中出现了“群聚”和“桥接”现象,部分团队紧密地联系在一起,也有部分团队间产生了间接关联。其中核心团队不仅扮演了网络中各聚簇间“桥梁”的角色,而且则占据了网络结构洞的位置[40]。根据Burt[41]的结构洞理论,当核心团队占据结构洞位置后,网络中将溢出更多有价值的知识信息和资源。通过核心团队的桥接,其它团队能够在任务的执行过程中开辟知识流动的捷径,进而缩短网络的平均路径长度。可见,核心团队在知识流动网络中占有重要的作用,组织不仅需强调核心团队在网络中的关键地位,而且应对核心团队予以适当的激励与管理。尤其是在任务合作的动态环境中,知识流动产生的知识传导使得处于任务链末端团队的知识汇聚程度升高,任务风险及网络演化的不确定性随之增加。此时,组织要充分发挥核心团队的影响力与社会联系,通过加强合作团队的互动与交流形成密集度更高的网络,促使网络中产生更加适用的合作规范,以此降低任务执行的风险,达到网络稳定演化的目的。

从网络的生成机制上看,

进一步地,小世界效应对组织的动态核心能力同样产生影响。对组织而言,核心能力的培养与提升需要花费大量的成本和稀缺的知识资源,因此组织普遍选用团队合作的方式,在任务的执行中整合分散于不同团队的知识资源,通过降低知识的获取成本,促进网络形成动态核心能力[5]。一旦合作网络产生了小世界效应,网络便具有较高的集聚系数和较短的路径长度。在集聚系数相对稳定的情况下,短的团队间平均路径便于合作团队更具效率地搜集和解析任务所需的知识,在提高自身知识存量的同时增加网络中的知识溢出,进而实现对动态核心能力的提升。在平均路径长度一定的情况下,高的集聚系数能够令合作团队保持对自身学科领域,所处任务环节及关键技术的高度关注,推动了创新网络的形成及团队新知识的涌现。根据Phelps[45]的观点,网络中的知识创造与网络主体对所处领域(学科)高的关注度是组织实现核心动态能力的前提。由此认为,在多任务环节的团队合作知识流动网络中,小世界效应是组织动态核心能力形成与提升的重要保障。

3.4 实践启示

结合仿真结果,从团队视角和组织视角两个层面提出可供借鉴的管理对策:

对于团队而言,努力提高自身的知识相关能力和知识水平,对于帮助自身完成任务并从网络中获益具有更为切实的作用。同时,团队也应具备根据任务需求及时调整自身知识结构的适应能力,充分利用可调度资源,合理选择适合自身学科领域的工作模块,有的放矢地发挥自身优势。在此基础上,团队应提高相互间的沟通效率,建立更多的团队联系。如此,团队不仅能够获得充足的知识支持,获取更多的资源,而且可以有效地降低组织任务执行的成本,促进团队合作生产绩效的提升。

对于组织而言,首先需在任务分解过程中合理地划分任务模块,选择适宜地团队进行任务分配,最大限度地发挥团队的协同效应。其次,针对性地推进网络中的知识流动机制,如采用制度引导的方式,量体裁衣地建立一个知识流动平台,通过完善和改进激励制度全面鼓励团队间的交流与相互学习,倡导相关团队的网络化发展提升资源配置效率,降低合作成本。再次,及时调整团队结构,借助裁减规模膨胀的团队,重组冗余团队等管理手段避免合作中社会惰化现象的产生。最后,提高自身的开放程度,及时汲取其它组织的先进经验改善自身缺陷。同时,培养居安思危的意识,将任务合作和知识流动提至更高的战略层面进行审视,结合所处环境的前沿领域帮助团队找到知识差距,主动检视不足并增强知识的学习意识。

4 结论

基于复杂网络的相关理论,建立了由度分布、网络集聚系数、平均路径长度及知识流动频率组成的多任务团队合作的知识流动网络模型。运用Netlogo软件进行智能体仿真,通过对主要指标、相关变量及小世界效应的分析主要得到以下结论:

(1)参与合作的团队数量与网络的集聚系数、网络中的知识流量、平均路径长度呈正相关,验证并强化了Goyal等的研究结论;

(2)网络的演化过程中,平均节点的连接数量先上升后下降,网络中团队的合作规模越大,每个团队的平均连接数量越多,网络领域阈值的大小与团队的连接数量没有直接关系;

(3)平均路径长度和团队间的知识流动频率决定了合作网络某一时刻的知识流量,因此,选择适宜的合作对象,加强彼此的互动与交流是团队高效完成任务的有效途径。

(4)知识流动网络中团队的关系强度越强,网络的平均路径长度越短,团队数量越多,关系强度对平均路径长度变化的敏感性越低;

(5)团队合作知识流动网络的平均路径长度与知识流动收益以指数形式增长,增长系数越大,关系强度的增加对网络收益增长的作用越大,收益曲线的凹度越明显。

(6)复杂的网络结构和频繁的知识流动有助于小世界效应的产生。小世界效应帮助组织识别网络中的核心团队,对拉近团队的社会距离和形成动态核心能力也具有积极影响。

研究进一步诠释了任务背景下的团队合作知识流动网络演化机理和特征,仿真模拟了模型中指标的变化规律,讨论了指标间的相互关系。实践启示对于组织整合不同属性、职能的团队进行合作,优化组织知识结构和揭示动态核心能力的形成具有一定的普遍适用性。

研究的主要扩展有:

(1)引入知识创造成果应用到实际技术创新的效用函数,细分知识流动的种类,以此精确核心能力形成过程中不同知识的变化形式;

(2)引入更多或更加细微的变量,考虑如组织文化和领导者社会资本等因素对知识流动网络的影响;

(3)将不同形式的组织作为实证样本,更具针对性地对不同类型的组织进行仿真模拟,确认其知识流动网络的形式和演化规律;

(4)选择基于R语言的计算机仿真方法消除Netlogo软件的随机性,使仿真结果更具普适性,提高研究对组织任务团队知识流动网络的解释力。

[1] Fagerjord A.Between place and interface: Designing situated sound for the iPhone[J].Computers and Composition,2011,28(3):255-263.

[2] Wuchty S,Jones B F, Uzzi B.The increasing dominance of team s in production of knowledge[J].Science,2007,316(5827):1036-1039.

[3] Becke G S, Murphy K M. The division of labor, coordination costs, and knowledge[J].The Quarterly Journal of Economics,1992,107( 4):1137- 1160.

[4] Sorensen O,Rivkin Jan W,Fleming L.Complexity network and knowledge flow[J].Research Policy,2006,35(7):994-1017.

[5] Choi H, Kim S-H, Lee J.Role of network structure and network effects in diffusion of innovations[J].Industrial Marketing Management,2010, 39(1):170-177.

[6] Barabàsi A L,Albert R.Emergence of scaling in random networks[J].Science,1999,286(5439):509-512.

[7] Watts D J,Strogatz S H.Collective dynamics of “small-word” networks[J].Nature,1998,393(6684):440-442.

[8] Goyal S, Joshi S.Networks of collaboration in oligopoly[J].Games and Economic Behavior,2003,43(1):57-85.

[9] Ramasco J J,Dorogovtsev S N,Pastor-Satorras R.Self organization of collaboration networks[J].Physical Review E,2004,70(3):036106.

[10] Fenner T,Levene M,Loizou G. A model for collaboration networks giving rise to a power-law distribution with an exponential cutoff[J].Social Networks,2007,29(1):70-80.

[11] Nicolau M,Schoenauer M.On the evolution of scale-free topologies with a gene regulatory network model[J].Biosystems,2009,98(3):137-148.

[12] Ortiz M G R,Hoyos J R C,López M G R.The social networks of academic performance in a student context of poverty in Mexico[J].Social Networks,2004,26(2):175-188.

[13] Gilsing V,Nooteboom B.Density and strength of ties in innovation network:an analysis of multimedia and biotechology[J].European Management Revies,2005,2(3):179-197.

[14] Cowan R. Network structure and the diffusion of knowledge[J].Journal of Economic Dynamics and Control,2004,28(8):1557-1575.

[15] Dong S,Johar M,Kumar R. Understanding key issues in designing and using knowledge flow networks: An optimization-based managerial benchmarking approach[J].Decision Support Systems,2012,53(3):646-659.

[16] Janhonen M,Johanson J-E.Role of knowledge conversion and social networks in team performance[J].International Journal of Information Management,2011,31(3):217-225.

[17] Kratzer J,Leenders R Th A J,Van Engelen Jo M L.The social network among engineering design teams and their creativity: A case study among teams in two product development programs[J]. International Journal of Project Management,2010,28(5):428-436.

[18] Toivonen R,Kovanen L,Kivelä M,Onnela J P,Saramäki J,Kaski K.A comparative study of social network models: Network evolution models and nodal attribute models[J].Social Networks,2009,31(4):240-254.

[19] Zhang Z Z,Sheng Y B,Jiang Q.Monomer–dimer model on a scale-free small-world network[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications,2012,391(3):828-833.

[20] 章忠志,宋莉莉,周涛.一类无标度合作网络的演化模型[J].系统工程理论与实践,2005,11:55-60.

[21] 邓丹,李南,田慧敏.基于小世界网络的NPD团队交流网络分析[J].研究与发展管理,2005,17(4):83-93.

[22] Lazer D,Friedman A.The network structure of exploration and exploitation[J].Administrative Science Quarterly,2007,52(4):667-694.

[23] Gilbert N, Ahrweiler P, Pyka A.Learning in innovation networks: Some simulation experiments[J].Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2007,378:100-109.

[24] 孙冰,袭希.知识密集型产业技术的适应性演化研究—基于kene视角的仿真探索[J].科学学研究,2012,30(8):1272-1280.

[25] Camisón C, Forés B. Knowledge creation and absorptive capacity: The effect of intra-district shared competences[J].Scandinavian Journal of Management,2011,27(1):66-86.

[26] Lo˝rincz A,Gilbert N,Goolsby R.Social network analysis:Measuring tools,structures and dynamics[J].Physica A:Statistical Mechanics and its Applications,2007,378(1):11-13.

[27] Afacan Y,Demirkan H.An ontology-based universal design knowledge support system[J].Knowledge-Based Systems,2011,24(4):530-541.

[28] Liu D R,Lin C W,Chen H F.Discovering role-based virtual knowledge flows for organizational knowledge support[J].Decision Support Systems,2013,55(1):12-30.

[29] Bae J,Koo J.Information loss,knowledge transfer cost and the value of social relations[J].Strategic Organization,2008,6(3):227-258.

[30] Morone P,Taylor R.Knowledge diffusion dynamics and network properties of face-to-face interactions[J].Journal of Evolutionary Economics,2004,14(3):327-351.

[31] Ahuja G,Coff R W,Lee P M.Managerial foresight and attempted rent appropriation: insider trading on knowledge of imminent breakthroughs[J].Strategic Management,2005,26(9):791-808.

[32] Yeh Y-C,Yeh Y-L,Chen Y-H.From knowledge sharing to knowledge creation: A blended knowledge-management model for improving university students’ creativity[J].2012.7(3):245-257.

[33] Zhang G,Xu Q,Liu X.Knowledge diffusion within the datang sock-manufacturing cluster in china[J].Regional Studies,2011,45(7):977-996.

[34] Aladwani A M.An integrated performance model of information systems projects[J].Journal of Management Information Systems,2002,19(1):185-210.

[35] Bollobás B,Riordan O.Asymptotic normality of the size of the giant component via a random walk[J].Journal of Combinatorial Theory(Series B),2012,102(1):53-61.

[36] Nguyen H T. Social interaction and competence development: learning the structural organization of a communicative practice [J].Learning, Culture and Social Interaction,2012,1(2):127-142.

[37] Renko H Y,Autio E,Sapienza H J. Social capital: Knowledge acquisition,and knowledge exploitation in young technology-Based firms[J].Strategic Manament Journal,2001,22(6):587-613.

[38] König M D,Battiston S,Napoletano M,Schweitzer F.Recombinant knowledge and the evolution of innovation networks[J].Journal of Economic Behavior & Organization,2011,79(3):145-164.

[39] Hu M C.Knowledge flows and innovation capability: The patenting trajectory of Taiwan's thin film transistor-liquid crystal display industry[J].Technological Forecasting and Social Change,2011,75(9):1423-1438.

[40] Wasserman S,Faust K.Social network analysis:Methods and applications[M].New York,Cambridge:Cambridge University Press,1994.

[41] Burt R.Structural holes and good ideas[J].American Journal of Sociology,2004,110(2):349-399.

[42] Amaldoss W,Staelin R.Cross-function and aame-function alliances: How does alliance structure affect the behavior of partnering firms?[J].Management Science,2010,56(2):302-317.

[43] Singh J.Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns[J].Management Science,2005,51(5):756-770.

[44] Schilling M,Phelps C.Interfirm collaboration networks: The impact of large-scale network structure on firm innovation[J].Management Science,2007,53(7):1113-1126.

[45] Phelps C C.A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition firm exploratory innovation[J].Academy of Management Journal,2010,53(4):890-913.

Research on Knowledge Flow Network of Team Collaboration in Multi-Task Links

ZHAO Jian-yu1, LI Bai-zhou1, Xi Xi2SU Yi1

(1.School of Economics and Management,Harbin Engineering University Heilongjiang Harbin, 150001 China;2.School of Management, Harbin University of Commerce Heilongjiang Harbin, 150000 China)

In the knowledge economy, many organizations usually disassemble workflow and divide tasks in order to produce knowledge in the form of team-work. This production mode has obvious positive effect on knowledge flow and knowledge creation in organizations. This paper establishes the knowledge flow network model of multi-tasks by improving BA model and extending relevant theories on social network. We use NetLogo to do agent-based simulation, and analyze the characteristics of knowledge flow’s network revealed in multi-tasks in order to interpret the various impacts of different indices on network’s income.

Section 1 is model establishment. To adapt to the actual condition of teamwork in tasks, we propose relevant research hypotheses, and use the BA model to (1) establish scale-free network model of knowledge flow, (2) make some improvement to the model according to the actual conditions in multi-tasks teamwork, (3) take deductions, and (4) obtain 4 characteristic variables of network. Four variables, including degree distribution, network cluster coefficient, average path length, and knowledge flow’s frequency, are used as the conditions of simulation design.

Section 2 is simulation design. Considering the agent characteristics of knowledge flow in teamwork, we choose NetLogo to do the simulation. To make the simulation more specific and targeted, this paper divides the simulation design into agent design and simulation context design, in which agent design includes design on agent’s capabilities as well as behavior. Simulation context design contains basic context of network and scale.

In agent’s capabilities design, to differentiate factors like function and characteristic of different teams we use the triple

In designing network’s basic context, to have more intuitive view of network we assign and standardize values to each team’s triple

Section 3 is simulation experiment. According to the pre-test result, when setting the tick in the simulation as 50, we obtain different forms of knowledge flow’s network based on different teams’ number, as well as respective variations of the absolute and relative indicators. Results of the research show that in order to improve the knowledge flow in the network the simulation has several countermeasures, such as increasing the cooperative teams’ number in the network, enlarging the clustering coefficient of the network, reducing the average path length of the network, and improving the knowledge communication’s frequency among teams. In the evolution process of the network, the average connecting number of teams first increase then reduce. Every team’s average connecting number has a positive correlation with tasks’ cooperative scale, whereas there is no direct relationship with network’s neighborhood threshold, or the knowledge level of the team itself. There is negative correlation between relationship strength and the average path length. There is an exponential increase between knowledge flow’s income and average path length. The small-world effect could help organizations identify the core team in the network, close the social distances among teams, engage the formation, and improve dynamic core competence. This research addresses relevant managing suggestions from two levels, namely the view of team and the view of organization. This paper provides new thoughts and theoretical reference for the deepening development of knowledge flow.

multi-task links; team collaboration; knowledge flow; scale-free network; small-world effect

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

C93-0

A

1004-6062(2016)01-0061-11

10.13587/j.cnki.jieem.2016.01.008

2013-07-03

2013-12-17

国家自然科学基金资助项目(71073034);国家软科学资助项目(2012GXS4D114);高等学校博士科学点专项科研基金资助项目(20122304120021);中国博士后资助项目(2013T6035);中央高校基本科研费专项资助基金(HEUCF120914)

赵健宇(1986—),男,黑龙江哈尔滨人,博士研究生,研究方向:知识流动与知识创造。