GPA规制下中国政府采购安全体系构建

张堂云

GPA规制下中国政府采购安全体系构建

张堂云

西方发达国家早已将政府采购作为维护国家安全的有力武器。政府采购的功能目标决定了政府采购安全的内涵与外延。政府采购安全作为国家经济安全的重要组成部分可以细分为政府采购经济功能安全、政策功能安全和信息安全。研究表明,加入GPA不仅会削弱我国政府采购政策功能,还会加剧我国政府采购信息安全威胁。建议基于端正认识、转变理念、完善立法、创新机制、健全保障系统等角度而构建中国政府采购安全体系。

GPA;政府采购;政策功能安全;信息安全

GPA(Government Procurement Agreement),《政府采购协议》)是WTO管辖下的诸边协议,由WTO成员自愿签署,旨在促进政府采购市场国际化。截止2016年3月,共有17个成员方、45个国家和地区签署了该协议;同时,还有30个WTO成员在该协议下拥有观察员地位,其中包括中国在内的10个国家和地区正在进行加入GPA的谈判。截止2015年年底,中国政府已向WTO政府采购委员会提交了6份出价清单,出价水平已与GPA参加方相当。可见,我国政府采购的国际化趋势已经不可逆转。加入GPA意味着我国与各成员国之间对等开放政府采购市场。这种开放,一方面有利于中国企业开拓国际政府采购市场,有利于降低政府采购成本,有利于完善中国政府采购制度等;另一方面,中国将面临政府采购信息泄密、政府采购政策功能被削弱等安全威胁。我国如何在GPA的规制下按照“总体国家安全观”的要求构建政府采购安全体系?这是一个迫在眉睫的问题。从根本上来看,它是一个要求我们基于国际经济运行规则和相关法律规制来认识我国改革开放的深层次推进问题,不仅属于应用经济学和法学的范畴,一定程度上还从属于政治学范畴。

一、政府采购安全体系的界定

(一)政府采购安全的内涵

在英语词汇里,“security”被译为“安全”,意为从小心、不稳定和自制中解脱出来的状态,引申为脱离了危险的一种状态,即安全状态。在汉语表达中,“安全”通常是指一种稳定的、没有危险的、不出事故的、不受威胁的状态。在理论界,不同的学者基于不同的认知对安全进行了解释,使得安全成为一个多义性综合概念,但关于安全的内涵有两点被广泛接受:(1)安全的意义因行为主体存在而存在,离开了主体就无所谓安全了。也正是根据主体差异,通常将安全划分为个体安全、群体安全、产业安全、国家安全等。(2)安全具有主客观二元属性。客观上,安全行为主体所拥有的价值不存在现实的威胁;主观上,安全行为主体不存在价值受到攻击的恐惧感。通过对已有的安全定义进行辩证思考,笔者将安全阐释为:行为主体在客观上处于没有外来要素攻击,或者虽然存在攻击但能够有效消除和化解危机,以确保所追求或拥有的利益不受侵害的现实状态,以及行为主体在主观上处于一种不用担心遭到外来冲击、免于恐惧的心理状态。其中,客观上的安全状态是主观心理上安全状态的基础与前提。

从语义逻辑来看,政府采购安全其实是将安全的内涵与外延在政府采购这一特定活动上进行拓展。既然安全是行为主体利益在主客观上不受侵害和威胁的一种状态,那么,政府采购安全指在政府采购市场开放的条件下,政府采购主体在实施政府采购行为的过程中能够有效消除和化解潜在风险、抵抗外来冲击,以确保政府采购功能目标能够不受侵害,并得以最大程度实现的主客观状态。由于政府采购与普通购买行为在功能上存在较大差异,这决定了我们不能用普通购买行为的安全诉求来界定政府采购安全的具体内容。遗憾的是,现有关于政府采购安全的研究,除了特别指出要保障信息安全、避免在采购过程中泄露国家安全信息外,基本上都是基于购买行为的构成要素将政府采购安全细分为政府采购行为、标的、资金安全等,认为政府采购安全就是要实现购买主体的经济效益和国家安全信息得到保障、不受威胁[1]。显然,这主要是从一般采购的经济功能属性来讨论政府采购安全问题,未能注意到政府采购的独特性,是不够充分和完整的。

(二)政府采购安全体系的构成

政府采购的功能目标决定了政府采购安全的内涵与外延。政府采购作为一种购买商品或劳务的交易行为,自然具有类似于私人和企业采购的一般经济功能,即追求采购资金的经济效益,要求以适当财政资金获取质量更优、数量更多的商品或服务,这是政府采购的基本功能属性。然而,政府采购还具有独特的政策功能属性。从国内外政府采购实践活动来看,政府通常将采购作为调控宏观经济运行、弥补市场失灵的重要工具与手段。它们在采购决策过程中往往并不局限于一般购买行为中的经济效益追求,还包含对诸如促进自主创新、扶持民族产业、增加就业、推广节能环保产品、协调区域经济发展等多维目标的追求。国际政府采购协议TPP(Trans-Pacific Partnership Agreement,跨太平洋伙伴关系协定)第15章第21条明确提出考虑到中小企业对经济增长和就业的贡献,规定可以通过合同分包等方式便利中小企业参与政府采购市场。GPA中也通过“例外条款”和“发展中国家发展条款”体现政府采购的政策功能。我国《政府采购法》第九条也赋予了政府采购政策功能的法定地位。

从理论上,政府采购具有保护国内市场、提升产业竞争力和优化产业配置等经济政策功能[2],因此政府采购通常作为保护国内市场以免受到国外竞争的威胁的政策手段[3]。政府采购是基于现有市场、政府需求和国际需求的采购,是创新的源泉[4],发展中国家应充分利用复杂和多层次的产业政策空间,在GPA的规制下,发挥政府采购促进产业创新的引领作用[5]。政府采购被广泛地应用于各种社会公共事业的管理中,被视为政府履行职能的一项创新机制和方法[6]。章辉认为政府采购除了效率功能外,同时还具备调控功能、协调功能和规范功能[7]。这里的调控功能、协调功能和规范功能归纳起来就是运用政府采购政策导向和政策支持,对经济、政治和社会的运行进行必要干预。政府采购功能的多元化决定了政府采购安全是一个涵盖多维目标的体系,既包含政府采购经济功能安全,又包含政府采购政策功能安全。

此外,政府采购行为中还会涉及到大量政府行为信息、甚至国防安全信息,与国家安全息息相关。虽然“政府透明度则是对政府信设的程度进行的评价”[8],但在GPA规制下,政府采购透明化要求更高、信息公开也更严格,必须高度重视解决好涉及国家安全信息的管理问题,尤其是需要不断强化国防、军事等与国家安全紧密相关的政府采购项目信息的保密工作。因此,政府采购信息安全也是政府采购安全体系中不可或缺的一部分。

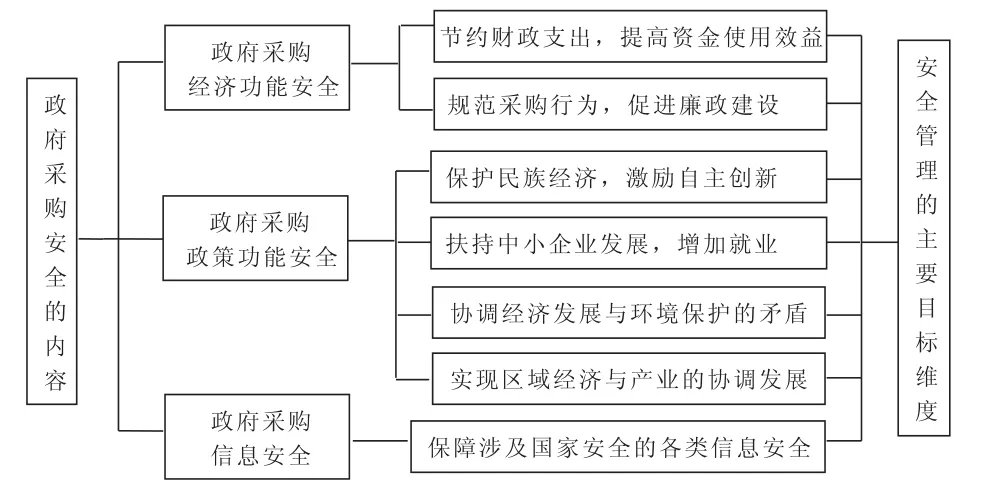

基于上述分析,笔者针对政府采购的主要目标诉求,将政府采购安全细分为政府采购经济功能安全、政府采购政策功能安全和政府采购信息安全,构建出相关的体系图,如图1所示。

图1 政府采购安全体系构成图

二、加入GPA对中国政府采购安全的挑战

加入GPA意味着我国必须在GPA的规制下规范政府采购市场,遵循国民待遇和非歧视原则,建立公开、公平、公正的市场竞争环境。而通过充分的市场竞争可以有效防止腐败,并有利于帮助我国政府获得质优价廉的产品和服务,提升技术引进的档次,合理利用国家财政资源。同时,GPA要求成员国对等开放政府采购市场,有助于我国优势企业开拓国际合作新领域,进入巨大的国际政府采购市场。从长远来看,充分的市场竞争机制还可以倒逼国内企业努力提升技术水平、盈利能力和综合竞争实力,最终提高我国政府采购效率。从政府采购的经济功能角度而言,加入GPA将有利于规范中国政府采购市场与采购行为,提高政府采购资金的使用效率,对于政府采购经济功能的进一步发挥存在利好。因此,加入GPA对中国政府采购安全的威胁主要是来自于政府采购政策功能安全与政府采购信息安全两个方面。

(一)削弱我国政府采购政策功能

在GPA规制下,国民待遇原则和非歧视性原则将会进一步削弱我国政府采购政策功能。以产业保护与扶持为例。目前,国内具备较强国际竞争力的产业是劳动密集型的制造业,而知识密集型、技术密集型行业与国外同业巨头相比,既缺乏自主核心技术,又缺少独立的品牌和完善的管理体系,研发创新能力也比较薄弱,导致国际竞争力不强。一旦加入GPA,来自国外的大企业在政府采购市场的开放范围内获得与国内企业平等竞争的机会。发达国家的知识密集型、技术密集型产品、现代服务产品涌入国内政府采购市场,失去保护的国内企业在国内市场遭遇国际竞争,极有可能减少或失去原有的政府订单。

考虑到发展中国家的经济和社会发展的目标、国际收支状况的特殊性,尽管GPA也规定为其提供特殊待遇和差别待遇,但是,这些规定能否得到有效利用,或者说能够为政府采购政策功能的发挥创设多大的空间,最终要取决于我国与GPA成员国的谈判。从公布的我国加入GPA的第五份出价清单来看,结果并不乐观,仅仅只笼统规定了为扶持中小企业、促进少数民族和贫困地区发展进行的采购和有可能损害国家重要政策目标的特殊采购为例外,政府采购政策功能的其他目标诉求均未能列入。

(二)加剧我国政府采购信息安全威胁

在GPA规制下,基于电子政务的政府采购信息安全,除了政府采购项目本身涉及的信息保密和安全问题(比如国家重要大型基础设施、核心建设项目和工程的数据信息保密与安全)外,还包括政府采购信息产品的安全可靠性问题、政府采购信息服务项目涉及的信息流安全和网络的可控性问题;政府采购项目本身涉及的信息保密和安全问题[9][10]。加入GPA后,中国政府采购信息安全面临的挑战主要有:(1)政府采购信息安全环境发生变化,采购信息本身安全空间受到严重挤压;(2)信息网络技术的隐蔽性、复杂性增强,政府采购信息处理系统安全受威胁程度进一步加大;(3)信息传输的快捷性、社会性、广泛性、公开性增强,政府采购信息传输安全防护的难度增加。

三、GPA规制下中国政府采购安全体系建设

(一)认识上更加注重实现政府采购政策功能的有效发挥

政府采购制度成熟国家的发展历程呈现出一个共同的特点:在制度发展的早期,政府更注重政府采购资金节约、防治采购腐败这一经济功能的发挥;发展到一定阶段后则会更注重发挥政府采购在支持技术创新、节能环保、中小企业发展等方面的政策功能。这表明,随着政府制度的不断完善与发展,政府采购的功能侧重点将会由单一财政支出管理手段实现向宏观经济调控工具的转变。在GPA规制下,政府采购作为公共管理制度,汇集对外贸易政策、产业政策与财政政策于一体。我国当前正处于经济新常态形成过程中,应当将政府采购作为宏观调控的重要手段,从认识上更加重视政府采购政策功能,有效利用规模巨大的政府采购资金服务于当下的去库存、去产能与供给侧改革等重要决策,较好地体现政府的战略意图和政策导向,让政府采购发挥比节约财政资金本身效应更大的政策功能。

(二)理念上从追求政府采购过程控制与成本控制向追求综合效益转变

与侧重于政府采购经济功能相对应的是,我国政府采购管理部门在理念上一味注重节约开支与控制成本,并且在管理上偏重于过程控制。的确,采购过程会对采购结果产生重大影响,但是,过度强调过程控制,“只见树木不见森林”,就有可能使得整个采购过程陷入形式化。在实践中,层出不穷的“天价”采购事件,程序上往往都是按部就班、符合要求的。只追求程序合格、过程规范,而忽视了对采购结果的综合效益评价,最终反而导致政府采购成本增加、采购效率下降的结局。政府采购活动应遵从财政支出原则,以支出绩效最大化为导向。不过,这里的支出绩效应该是基于综合效益的评价,而不是单纯的经济效益。在GPA规制下,片面强调节支,把节约多少采购资金作为对采购成效的主要评判标准甚至唯一目标,是有失偏颇的,更会扭曲政府采购政策功能的发挥。我国的政府采购管理部门需要转变理念,遵循“物有所值”原则,从一味注重节约资金转到注重实效、质量和公共服务效率上来,综合考虑经济、社会效益和国家宏观经济政策的执行。

(三)立法上修改完善《政府采购法》

一旦加入GPA,按照国际条约优先适用的原则,届时在GPA成员方之间的政府采购问题上,应当优先适用GPA的有关规定,然后才适用《政府采购法》,这将会为我国政府采购安全建设带来不利影响。首先,《政府采购法》只规定了涉及适用国际组织和外国政府贷款进行政府采购时我国承担的国际义务问题,不能全面涵盖GPA规制下我国政府应该承担或者可能承担的国际义务。建议在《政府采购法》增加类似于“优先适用国际条约的规定,但我国声明保留的条款除外”的规定。其次,我国加入GPA之后,我国采购人与外国供应商之间订立的合同就属于涉外合同。而我国《民法通则》与《合同法》均规定“涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所使用的法律,除法律另有规定的除外”。如果允许涉外政府采购合同自由选择法律适用,就有可能出现排除中国法律而选择外国法律的情况。因此,应当在《政府采购法》中增加“涉外政府采购合同适用中华人民共和国法律”的规定。同时,考虑到由中国法院对中国法律和公共政策进行适用和解释会更符合我国公共利益,还应该明确中国法院的专属管辖权。

(四)机制上设计并贯彻“国货优先”做法

作为一种非关税贸易壁垒,政府采购制度一直是各国保护本国产业的有效手段。加入GPA本身与国货政策并不冲突,如果制度设计得当,加入GPA甚至有可能强化国货政策。我国在加入GPA后,要深入挖掘该协议的例外条款和关于发展中国家的特殊待遇及技术援助规定所蕴含的政策空间,巧妙设计“国货优先”的政府购买政策机制,从而有效保护和促进国内产业的发展,最大限度地实现政府采购安全目标。具体措施有:(1)对于购买的国外产品,适当规定本国劳动力和原材料的含量,间接地促进本国劳动力和原材料的出口,保护国内工业的发展。(2)在国内外产品性能相同的情况下,给予国内产品适当的价格优惠。(3)运用国家安全、环境保护等“协议例外”的正当理由,禁止或者限制外国厂商进入我国政府采购市场的某些领域,也可以达到保护国内工业的目的。

(五)建立健全政府采购信息安全保障系统

政府采购开放程度越高,政府采购政策和管理机制就越透明,建立健全政府采购信息安全保障体系,有效地维护国家利益的必要性就越凸显。因此,在GPA规制下,首先,必须强化各级政府采购主管领导的信息安全意识,帮助相关工作人员树立政府采购信息安全是保障国家信息安全甚至国家安全的重要观念。其次,建立加强国家信息安全保障体系的组织领导、管控查处等机构,制定和完善可执行、全面细化的政府采购信息安全体制流程,并出台相关法律、规章、标准,使得政府采购信息安全保障工作有法可依、有据可查、有标可对。再次,充分培育发展国产可控的各种信息技术产业。自主的信息产业或信息产品国产化是保证政府采购信息安全的根本。最后,加强政府采购信息安全专业人才队伍建设。培养一支在采购过程中能够进行安全测评、在信息安全灾害发生后能够应急响应和有效处理的专家团队,为加入GPA、保障政府采购信息安全做好人才储备。

[1]沃晨亮.对政府采购安全问题的思考[J].中国政府采购,2014,(1).

[2]Claude Jeanrenaud.Public Procurement And Economic Policy(1)[J].Annals of Public and Cooperative Economics,1984,55(2).

[3]马海涛,姜爱华.我国政府采购制度研究[M].北京:北京大学出版社,2007.

[4]Riccardo Vecchiato,Claudio Roveda.Foresight for Public Procurement and Regional Innovation Policy:The Case of Lombardy[J].Research Policy,2014,43(2).

[5]Rainer Kattel,Veiko Lember.Public Procurement as an IndustrialPolicyTool:AnOptionforDeveloping Countries?[J].Journal of Public Procurement,2010,10 (3).

[6]覃冠文.刑事法援律师与受援人法律关系之正本清源——以国家责任为视角[J].山东警察学院学报,2016,(1).

[7]章辉.政府采购风险及其控制[M].北京:中国财政经济出版社,2009.

[8]张建.论政府透明度研究的理论维度[J].求实,2015,(9).

[9]白志远.我国政府采购信息披露存在的问题及根源[J].财会通讯(理财版),2007,(3).

[10]刘慧.当前我国政府采购中的信息安全问题[J].中国信息安全,2013,(6).

[责任编辑:索原]

张堂云,中南财经政法大学2013级财政学专业博士研究生,梧州学院副教授;湖北武汉430073

D60

A

1004-4434(2016)07-0028-04

2014年度中南财经政法大学博士生科研创新课题“我国西部地区政府采购市场开放研究”(2014B0307);2013年度广西高等学校科学研究项目“基于政府采购视角的区域经济协调发展研究”(SK13YB105);2015广西高校科学技术研究项目“珠江-西江经济带政府采购促进自主创新的政策功能研究”(KY2015YB295)