走马楼吴简所见“女户”

赵宠亮

(四川省文物考古研究院,四川 成都 610041)

走马楼吴简所见“女户”

赵宠亮

(四川省文物考古研究院,四川 成都610041)

走马楼吴简所见“女户”,为目前已知该词的最早使用实例。男性户主去世后,无男性或无合适的男性继承人,只得由女性担任户主,当为吴简“女户”产生的基本原因。当时存在赘婿是有可能的,但他们又不能成为户主,因而由妻子等女性来担任户主,这应为“女户”产生的另一原因。“女户”在吴简中较为常见,但不能据此推测“女户”在整个户籍中占有过高比例。“女户”的户品多为“下品”“下品之下”,因无力也就无需承担政府徭役。《嘉禾吏民田家莂》中所见“女户”佃田状况,可以想见“女户”生活的不易。

走马楼吴简;嘉禾吏民田家莂;女户;户主

一、引言

1996年出土的长沙走马楼三国吴简,为史籍记载极其有限的三国孙吴研究提供了数量巨大、内容丰富的重要历史数据。走马楼吴简属于地方官署档案文书,其中的大量材料为世人呈现了孙吴地方社会的诸多方面。本文即拟以走马楼吴简所见的“女户”为研究对象,探讨当时基层社会的这一重要现象,希望有助于增进我们对于当时社会历史情状的认识。

已经有学者注意到吴简中“女户”现象,并作了一定的研究。高敏曾据《嘉禾吏民田家莂》所记,指出其中“以妇女为户主者不少”,并据其不完全统计,“四年田家莂中以妇女为户主者凡20户;五年田家莂中以妇女为户主者59户”。进而又对“女户”出现的原因稍作了说明:一是长沙郡气候致使“丈夫早夭”,“存在男女的性别比例失调的状况”;二是“妇女也参加主要生产劳动”。①高敏《从嘉禾年间〈吏民田家莂〉看长沙郡一带的民情风俗与社会经济状况》,载《中州学刊》2000年第5期,第130页;后改为《从〈嘉禾吏民田家莂〉看长沙郡一带的民情风俗与社会经济状况——读长沙走马楼简牍札记之五》,收入《长沙走马楼简牍研究》,广西师范大学出版社2008年版,第36-43页。高凯根据吴简讨论长沙郡吏民的社会生活,认为《嘉禾吏民田家莂》“以‘大女’作为户主租种国有土地者”共有87户,其分析产生“女户”的原因与高敏的基本一致。[1]其后他在讨论长沙郡人口性比例问题时,又对该问题作了进一步的研究。首先,前面所提到的87户中,其中有一人出现2次,她“可能为同一人”,故“在已公布的吴简中至少有……86户”。其次,对“女户”出现的原因又作了详细的分析,但主要还是在论述长沙郡存在性比例失调的问题。[2]此外,在其他学者的论著里也仅有极其简单的涉及。②如王子今、王心一著《走马楼竹简女子名字分析》,载《吴简研究》第一辑,崇文书局2004年版,第264-265页;王佩良《走马楼吴简中的长沙风貌》,载《文史博览(理论)》2008年第11期,第87页;李均明《走马楼吴简人口管理初探》,载卜宪群、杨振红主编《简帛研究(2006)》,广西师范大学出版社2008年版,第268页,等等。

以上研究明显存在着一些问题,首先,这些研究主要是基于《嘉禾吏民田家莂》[3]以及《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》进行的,而现在《竹简〔贰〕》《竹简〔叁〕》《竹简〔肆〕》《竹简〔柒〕》《竹简〔捌〕》③长沙市文物考古研究所等编著《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》,文物出版社2003年版;长沙简牍博物馆等编著《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》,文物出版社2007年版;长沙简牍博物馆等编著《长沙走马楼三国吴简·竹简〔叁〕》,文物出版社2008年版;长沙简牍博物馆等编著《长沙走马楼三国吴简·竹简〔肆〕》,文物出版社2011年版;长沙简牍博物馆等编著《长沙走马楼三国吴简·竹简〔柒〕》,文物出版社2013年版;长沙简牍博物馆等编著《长沙走马楼三国吴简·竹简〔捌〕》,文物出版社2015年版。引用简文时简号前分别加标“壹·”“贰·”“叁·”“肆·”“捌·”,不再注明页码。已陆续出版,又公布了一些相关资料;其次,所得出的结论还有商讨的余地;最后,以上成果均非专文讨论,关于吴简所见“女户”的诸多方面亦未能展开论述。鉴于此,我们尝试对走马楼吴简中所见的“女户”进行较为全面细致的分析研究。

二、走马楼吴简所见“女户”

走马楼吴简可见“女户”的简文,如:

3.其七户□□女户不任调下品之下(叁·4301)关于“女户”,《辞源》“女户”条定义为:“唐宋时家无男丁由妇女为户主的民户。”[4]729《中国历史大辞典》“女户”条的解释为:“宋时无男丁、由妇女当家长的户。不服差役,自王安石实行免役法后,须纳助役钱。”[5]210除去朝代不论,两者强调的是以妇女为户主的家庭(民户)。检索文献,可知“女户”一词最早出现在《后汉书·章帝纪》的李贤注中,相关内容为:

(元和二年)五月戊申,诏曰:“……其赐天下吏爵,人三级。高年、鳏、寡、孤、独帛,人一匹。《经》曰:‘无侮鳏寡,惠此茕独。’加赐河南女子百户牛酒。”

对于诏书中的“女子百户牛酒”,李贤注曰:“此女子百户,若是户头之妻,不得更称为户;此谓女户头,即今之女户也。”[6]卷三这里李贤以唐人“女户”的说法,来注解“女子百户牛酒”中的“女子”,认为她们应是“女户头”,即女性户主。与前面工具书的解释不同,李贤所说的“女户”更为强调的是“女性的户主”。

综上可知,“女户”的定义大致有以下两种:一、以女子为户主的家庭(民户);二、女户主。①脱脱等《宋史》卷一七八《食货志上六·役法下》曰:“单丁、女户及孤幼户,并免差役。凡无夫无子,则为女户。”(中华书局1977年版,第4 334页。)按:《宋史》中“女户”一词凡见13次,亦为正史正文中最早出现用例,且已见于所载诏书。此“凡无夫无子,则为女户”的解释,与我们要讨论的先秦两汉三国时的“女户”定义不同,明显欠妥,亦不符合宋代的实际。关于宋代“女户”研究,可参见李智萍《宋代女户研究》,硕士学位论文,河南大学,2004年。在本文中,“女户”一词是具有这两种含义的,如笼统指民户,则为第一种含义;若仅指户主,则用第二种含义。

虽然目前我们尚未在先秦两汉的史料中见到“女户”一词,但“女户”这种现象显然在当时是存在的。先秦时期赘婿家庭,户主应为妇女,即为“女户”。②参见申欢欢《汉代“女户”研究》,硕士学位论文,北京师范大学,2010年,第8页。又,高凯《从居延汉简看汉代的“女户”问题》(《史学月刊》2008年第9期)认为居延地区自然环境恶劣导致男性死亡率较高,故出现了女户。该文的论证方法存在诸多问题,其结论也值得商榷。里耶户籍简也可见女户主的家庭。③其中多次见有“户人大女子”“户人大夫寡”的记载,参见张春龙《里耶秦简所见的户籍和人口管理》,载《里耶古城·秦简与秦文化研究——中国里耶古城·秦简与秦文化国际学术研讨会论文集》,科学出版社2009年版,第188-195页。前引汉代诏书中多次出现的“赐……女子百户牛酒”即为赏赐女户的内容。[7]张家山汉简《二年律令·置后律》的有关规定为汉代“女户”的出现提供了法律前提;[8]59-60高台汉墓出土的木牍则是汉代“女户”最好的事例。④湖北省荆州博物馆编著《荆州高台秦汉墓》,科学出版社2000年版,第222-229页。高台木牍虽非为户籍实物,但从中可反映汉代户籍的样式,尤其是“新安户人大女燕”的表述,确切无疑地证明此为一“女户”。另外,敦煌悬泉置汉简也有“骊靬武都里户人大女高者君”(V1210③: 96)的记载,但该简亦非户籍。参见胡平生、张德芳编著《敦煌悬泉汉简释粹》,上海古籍出版社2001年版,第61页。而走马楼吴简所见“女户”,当为现在所见的最早实例。

走马楼户籍类简文中还有大量女性户主的记载,如:

4.宜阳里户人大女胡□年五十七(壹· 3271)⑤整理者注:“‘胡’下右半残缺,左半从‘亻’。”

5.宜都里户人大女李思年□□訾五十(叁·4334)

6.高迁里户人大女烝肥年卌□訾五十(叁·4411)

7.平乐里户人大女番妾年卌八(壹·9006)

9.东阳里户人大女娄妾年七十二踵两足(壹·8399)

10.义成里户人大女石舞年卅三(壹·8430)

13.常迁里户人大女五儿年卌二筭一肿两足(叁·2953)

14.平阳里户人大女刘妾年卅七訾五十(叁·4292)

15.富贵里户人大女谢烝年卌二筭一(叁· 5729)

16.吉阳里户人老女赵妾年八十一(壹· 10111)

17.民大女郭思年八十二(壹·8471)根据吴简中大量户籍类简文的分析,可知以上简文中的“××里户人大女”“民大女”均为户主,亦即“女户”。简1-3即应为对以上户籍简的小结性说明文字。

《嘉禾吏民田家莂》是吴地的一般家庭佃田赋税的记录。其格式通常为“××丘男子”佃田如何、赋税怎样。佃田者除“男子”外,尚可见到的身份还有县吏、郡吏、州吏、复民等,尤其值得我们注意的是其中的80余例“××丘大女”的记载,如:

三州丘大女谢领,佃田三町,凡十亩,皆常限。其四亩一百廿步旱不收布。定收五亩百廿步,为米六斛六斗,亩收布二尺。其米六斛六斗,五年十二月十日付仓吏张曼、周栋。凡为布一丈一尺,准入米六斗六升,五年十二月廿日付仓吏张曼、周栋。其旱田不收钱。其熟田亩收钱八十,凡为钱四百卌,准入米三斗,五年十月十日付仓吏张曼、周栋。嘉禾六年二月廿日,田户曹史张惕、赵野校。(5·10)

这些大女也应为户主,即女户。由此可知三国孙吴“女户”的数量是很可观的。①吴简中还有大量“××丘大女”缴纳赋税的记载,如叁·2772:“入广成乡三年子弟限米五斛冑毕嘉禾元年十一月六日横丘大女娄□付三州仓吏谷汉受已中。”这些大女也应当为女户。另外,“郡士张□僦钱月五百大女王汝僦钱月五百大女郑汝僦钱月五百”(壹·4601)以及“大女□□取禾一斛”(壹·997)的“大女”恐亦当为女户。

三、吴地女户产生的原因

吴简中如此多的女户,其产生的原因有哪些呢?

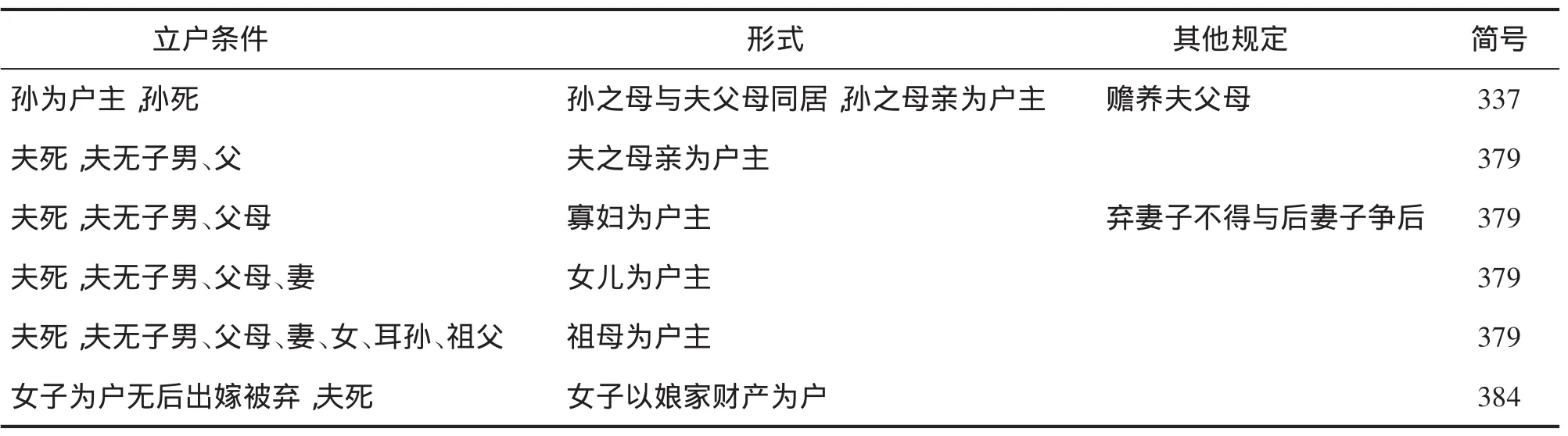

根据我们对张家山汉简《二年律令》相关法律条文的研究,可知汉初女户有多种立户情况,具体见表1。从表1可以看出,《二年律令》规定,只有在无男性继承人的情况下,女子才能成为户主。[9]那么吴简女户是否也是由于这种情况呢?由于走马楼吴简原有简册编绳已腐朽,户籍复原极为困难。为妥当起见,只能根据有限相关简文对女户家庭的情况稍作探讨。

目前所见的吴简女户简文,尚未见到其丈夫的情况,但却有关于聟(婿)的简文,如:

聟(婿)蔯年卅五筭一给县卒(贰· 3035)

仓女聟杨□年十八以嘉禾四年三月十八日叛走(叁·1788)

“聟”为“婿”之俗体写法。以上几位女婿都附属于妻子名下,他们很可能为赘婿。这与先秦两汉以来的赘婿不能成为户主的传统是一致的。尤其是最后一简“仓女聟杨□”的说法,年十八的杨□很可能即仓女儿的丈夫。然而,女户赘婿的简文尚未能够判明。即使存在女户的赘婿,但他们又不能立为户主,所以还需妻子等女性来担任户主。

从现有简文来看,虽然不能排除有赘婿的可能性,但吴简中的女户,其丈夫大多应已物故。从目前所知女户的年龄来看,最小者为24岁(贰·2026),最大者为89岁(柒·6059),多数为40-60岁。如果丈夫与妻子年龄大体相仿,则男子正处于中壮年,而这一阶段的男性死亡率要高于女性。除了与“江南卑湿,丈夫早夭”[10]卷一二九的现实有关,当时徭役、战事的繁重也应为造成成年男子死亡的重要原因。夫死,作为妻子的女性才有可能成为户主。

表1 汉初“女户”之立户条件表

女户家庭成员的情况不易从凌乱的简文中获知,但有几枚简却留下了有关家庭成员的珍贵记录,相关简文如下:

18.民大女郭思年八十三思子公乘□年六十一给子弟(贰·1818)①前引简21“民大女郭思年八十二(壹·8471)”,不知是否与此所指为同一人。

19.阳贵里户人大女□□年八十子男公乘卒年廿四卒妻思年廿一(捌·5447)

如女户有未成年儿子者:

20.万岁里户人大女菅妾年卌八子男难年十一难男弟符年九岁(柒·202)

如有儿子但年龄不详者:

21.民大女唐 聿年七十三聿子男徐年十□……年九岁(贰·1892)

如有女儿者:

22.民大女唐 四年□六田子女呙(?)年一岁(贰·1915)

如有孙子者:

23.阳贵里户人大女马□年八十一孙子男名年廿一妻婢年十五(捌·5348)

如果我们前面关于男性户主已经去世的推测无误,那么以上女户也应属于丈夫已去世的情况。在简18、19中,女户的成年儿子却非户主。简18中身为儿子的“公乘□”在年61岁时依然未能成为户主,究其原因,似与“给子弟”有关。②关于“子弟”“给子弟”,可参见孟彦弘《吴简所见的“子弟”与孙吴的吏户制——兼论魏晋的以户为役之制》,载《魏晋南北朝隋唐史资料》第24辑,第1-22页,2008年。在吴简中“给子弟”者尚未见为户主者,即使其已成年且娶妻生子,却依然需依附于家庭其他成员的户籍上。简19中的情况则颇难解释,成年儿子亦未成为户主,原因不明。简20、21记录女户之子,若按《二年律令》的规定,均应为户主。这似与时代不同,法律条文或已发生变化有关。③里耶秦简也见到女户家中有儿子的记录,如简⑧237:“南里户人大女子分”的家庭成员尚有“子小男子施”。参见张春龙《里耶秦简所见的户籍和人口管理》,第191页。简22中可知女户主还育有一女,按《二年律令》的规定,在夫死以后,无子男、父母的话,则寡妇即成为户主。简23女户的孙子已成年并娶妻,但也未成为户主,原因不详。

在吴简户籍记录中,还有大量“寡”之女性,如“寡姑”“寡嫂”“寡姊”“寡女弟”“寡侄”等称谓。④关于“寡嫂”等称谓,可参见王子今《三国孙吴乡村家族中的“寡嫂”和“孤兄子”》,载《古史性别研究丛稿》,社会科学文献出版社2004年版,第266-283页。她们未能成为女户,而是依附于夫家或娘家的父、子、兄弟等。正是由于有这些男性,她们才未能独立成为女户。

另外,女户家庭成员的姓氏也可以成为推断女户产生的原因。但由于吴简户籍中仅记载户主的姓,而对其他家人则仅记载名字,所以不能据此推断女户产生的原因。

由于数据有限,我们对吴简中女户出现的原因作了很粗浅的分析,由此可知吴简女户出现的原因是比较复杂的。首先,通常情况下,男性户主死亡当为女户出现的前提或者说基本原因。其次,无男性继承人或合适的男性继承人,女性(一般为母亲)因而成为了户主。

四、女户占总户数比例的蠡测

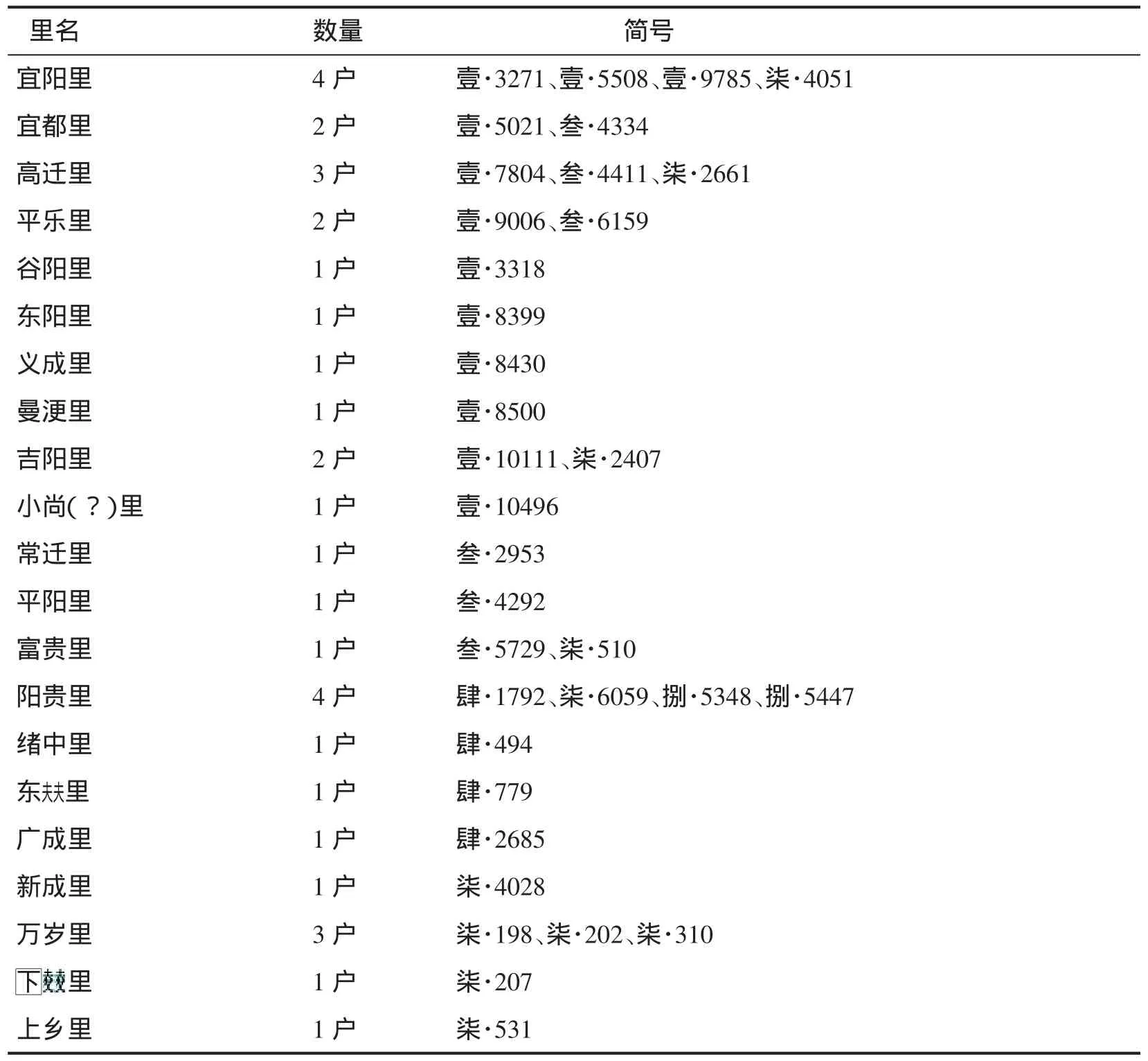

综观吴简中女户的资料,我们发现女户还是有一定数量的。虽然现在我们尚不能得出确切的数字,但探讨女户占总户数的比例,应当是有意义的。据已经公布的简文,可明确判定存在女户的里,现列表如下页表2。

当然还有一些女户记录因简残断,而不明其所属里,如:

《嘉禾吏民田家莂》中的大量女户只标明了所居住的丘,丘与里的关系比较复杂,所以这里也就不再讨论其所属里的情况。

吴简中可以见到有关乡里规模的简文,如里的情况:

·集凡五 唐里魁周□领吏民五十户口食二百八十九人(肆·380)

乡户口的情况:

而与我们这里要讨论的女户所在里的相关简文是以下数简:

右宜都里领吏民户□□口一百七人(壹· 4808)

右高迁里□□□领吏民五十户……口食二百五十七人(叁·4460)

表2 走马楼吴简所见存在女户的里

·右高迁里领吏民卅八户口食一百八十人(壹·10229)①整理者注:“‘右’上原有墨笔点记。”今统一将“右”前加“·”,凡再遇此种情况,径改,不再说明。

·集凡高迁里魁黄樯领吏民五十户口食三百八十一人(捌·1686)

·右吉阳里领吏民卅六户口食一百七十三人(壹·10397)

右吉阳里魁番羊领吏民五十户口食三百八十四人(柒·5865)

集凡常迁里魁黄春领吏民五十户口食四百廿一人(柒·5454)

·右平阳里领吏民卅六户口食□百□□人(壹·10248)

·集凡富贵里领吏民五十户口食合二百六十三人魁陈鲁主(柒·290)

·集凡富贵里魁郑理领吏民五十户口食二百五十九人(柒·5593)

·集凡阳贵里领吏民五十户口合二百卌四人魁潘主(柒·256)

右广成里领吏民五十户口食二百九十□人(贰·1671)

右新成里魁谢三领吏民五十户父母妻子合二百一十七人(柒·4016)

·集凡上乡里领吏民五十户口食二百卌人魁周(?) 鹊(?) 主(柒·427)

以上高迁里、吉阳里、常迁里、平阳里、富贵里、阳贵里、广成里、新成里和上乡里的户数完整。从上列各简可知,大多数里为50户,似乎当时多以50户为1里。高迁里、吉阳里、富贵里的户口数情况比较复杂,数量存在不小差异,这或因时代不同,或为重名里。

这样,女户占里总户数的比例,或可大致计算如下:

高迁里:6%或8%

吉阳里:5.6%或4%

常迁里:2%

平阳里:2.8%

富贵里:3.1%或2%

阳贵里:8%

广成里:2%

新成里:2%

上乡里:2%

仅从以上的数据来看,里中的女户在各里所占比例不一,且似乎比例不算甚高。

以上对于女户占里户数的计算完全是一种蠡测,我们只是想提供一个大致的比例,得出一个极其粗浅的初步印象。当然,更加精确的数字还有待更多资料的公布。

五、女户的社会经济地位

女户在当时的社会生活状况如何呢?吴简给我们提供了一些有价值的历史信息。下面就女户具有爵位、女户的户品、赋役以及女户的劳作问题稍作分析。

(一)女户的爵位

在吴简中,我们很惊奇地发现个别女户竟然具有爵位,相关简文如下:

小尚(?)里户人公乘大女五西年□□筭一……(壹·10496)

吉阳里户人公乘大女郑妾年五十七(柒· 2407)

阳贵里户人公乘大女邓汝年八十九买妻珠年卅四筭一(柒·6059)

嘉 禾 六年东夫夫里户人公乘大女李范(?)年六十(肆·779)

以上6简所记的女户均拥有“公乘”的爵位。“公乘”为秦汉二十等爵制的第八级,《汉书·百官公卿表上》曰:“爵:一级曰公士,二上造,……八公乘。”师古注曰:“言其得乘公家之车也。”[11]卷一九上

在吴简中,男性户主的爵位通常为公乘。女户具有公乘与一般男性户主的爵位相同。高敏已经注意到个别女户拥有爵位的现象,他指出:“这一情况,根本不见于汉代史籍及出土汉简,可以说是孙吴时期赐爵制实行过程中所独有的现象。”接着他有分析了出现这种情况的原因,认为“妇女既然可以用户主的身份向官府佃田而且承担租税缴纳任务”,则她们已“获得了在家庭中‘为父后者’的地位”。而据汉制,“为父后者”是可以赐爵的。因此女户“自然可以通过给‘为父后者’赐爵的惯例而获得赐爵”。并且进一步指出:“果如此,则妇女之拥有‘公乘’爵应当是孙吴时期长沙郡地区推行赐爵制的显著特征之一。”[12]

高敏的以上论断似有商榷的余地。首先,从目前已经公布的吴简来看,女户具有爵位也仅见于以上6例,属于个别事例,占已知女户的比例不高,似乎可以说明这种现象不是普遍的。自然也不会是孙吴“推行赐爵制的显著特征之一”。其次,不能判断女户“为父后者”,即父亲的继承人,那么所谓女户“自然可以通过给‘为父后者’赐爵的惯例而获得赐爵”的说法就站不住脚。张家山汉简《二年律令·置后律》“寡为户后,予田宅,比子为后者爵”[8]61的规定,或能给我们某些提示,但吴简中的女户拥有爵位的原因还有待我们探索。而个别女户具有爵位的现象,我们在分析相关问题时值得给予必要的重视。

(二)女户的户品

吴简中可以见到大量有关户等的简文。户等分上品、中品、下品和下品之下四种。①关于吴简户等的论著,可参见张荣强《吴简中的“户品”问题》,载《吴简研究》第一辑,第190-202页;于振波《略论走马楼吴简中的户品》,载《史学月刊》2006年第2期;高敏《吴简中所见孙权时期户等制度的探讨》,载《史学月刊》2006年第5期,收入《长沙走马楼简牍研究》,第92-102页。

关于女户的户等记录,除简1-3外,其他相关简文如:

25.其十六户老顿穷独女户下品(贰· 634)

26.·其二户老□女户下品(贰·781)

27.□老顿穷独女户八户下品(贰·799)

29.其卌户各穷老及刑踵女户下品之下不任调役(叁·6375)简2、24-27,女户的户等均明确标为“下品”,简1、3、28、29则为“下品之下”。有学者指出:“所谓‘下品之下’是说财产最少,或者说最贫穷那种人。”[13]196

另外,关于女户的记载还可见这样的简文:

·其五户尪羸老顿贫穷女户(贰·1705)

(三)女户的赋役问题

在上文中,我们注意到“不任调”“不任调役”的说法,“不任调”“不任调役”指的是什么呢?这就牵涉到女户的赋役问题。

首先看口算钱。通过考察吴简的相关记载,我们知道孙吴继承了两汉以来的征收口算钱的制度,但也有某些具体的变化。[12]109-116在简11、12和15中都有“筭一”的记载,这些女户的年龄分别为50、□□、42岁。吴简中年60岁为老,①高敏认为61岁为老,似与吴简的实际情况不符。参见其《吴简中所见“丁中老小”之制》,载《新乡师范高等专科学校学报》2006年第3期,并收入《长沙走马楼简牍研究》,第103-108页。而于振波则认为:“吴简中‘老’的起始年龄为60岁。”参见其《略说走马楼吴简中的“老”》,载《史学月刊》2007年第5期。笔者同意于振波的观点。则无需缴纳算赋。虽然不知简12女户的年龄,但其亦当不会到60岁。其他女户的算赋情况不明,但据此3简所记,则一般情况下,可能60岁以下的女户均需缴纳算赋。

其次,在简5、6、14中,还有“訾五十”的文字,这应为缴纳家赀(户赋)的数量。在吴简中,有关“訾××”的记载较为常见。其大约分为訾二十、訾五十、訾一百、訾二百、訾三百、訾一千、訾五千等多个等级,其中“訾五十”最为常见。②吴简中尚可见“訾十”的记载:“·右溺家口食二訾十。”(壹·1626)仅此一条记录,无法判定为漏写还是为一等级。于振波将其视为一个等级,参见其《从走马楼吴简看其时长沙民户的贫富差别》,载《史学月刊》2008年第6期。简5、6、14的女户承担“訾五十”的财产税,说明女户还需缴纳一定的财产税。至于缴纳的数量当与家庭的财产状况有关。

关于按户等出钱的例子,现在尚未见到有女户出钱的记载,但也不能完全排除这种可能性。

第三,吴简中还可以看到有关女户缴纳米布的记录,如:

简30所交的为税米,简31为子弟限米,简32为入调布的记载。除“调布”外,吴简中还有大量的“调皮”的记载。这里的米、布、皮等应为税收的组成部分。“调”为动词,意为征发。③关于“调”,参见高敏《长沙走马楼吴简所见“调”的含义——兼与王素同志商榷》,载《中华文史论丛》2007年第3期,并收入《长沙走马楼简牍研究》,第131-142页。杨际平则认为“调”是政府出钱购买。参见其《析长沙走马楼三国吴简中的“调”——兼谈户调制的起源》,载《历史研究》2006年第3期。这里采取高敏的意见。前引简文中所谓“不任调”“不任调役”中的“调”或即指此事。④张荣强认为:“‘不任调’,也理应有无需征行徭役之意。”参见其《吴简中的“户品”问题》,第199页。

第四,女户的徭役负担。吴简中多可见有关复除的文字,如:

33.富贵里户人公乘李平年卌□筭一盲右目复(壹·3048)

34.宗妻大女妾年卅二筭一八十一复(壹· 2971)

“复”,即免役。[15]简33中的户人是由于身体的原因而被复除,简34的“宗妻大女妾”则因家有81岁的老人而被复除。⑤家有高龄老人复除家人的徭役,汉代即已施行。《急就篇》第三十一所谓“长乐无极老复丁”,即指此事。关于“老复丁”颜师古注:“家有高年,则蠲其子孙免赋役也。”(参见管振邦译注,宙浩审校《颜注急就篇译释》,南京大学出版社2009年版,第284页。)实际上仅是免除徭役,而对于“赋”则未能复除。这反过来说明孙吴时期成年女子是要服徭役的。“下品之下”的“女户”无力承担政府徭役,所以政府也就免除其徭役负担。“不任调役”的“役”似即应指此。

六、《嘉禾吏民田家莂》所见“女户”的佃田状况

《嘉禾吏民田家莂》中有80多例“女户”佃田以及缴纳钱米布的记录。分析相关简文,对于我们深入认识女户的生活状况,进而加深对吴简中女户的了解应当是有帮助的。

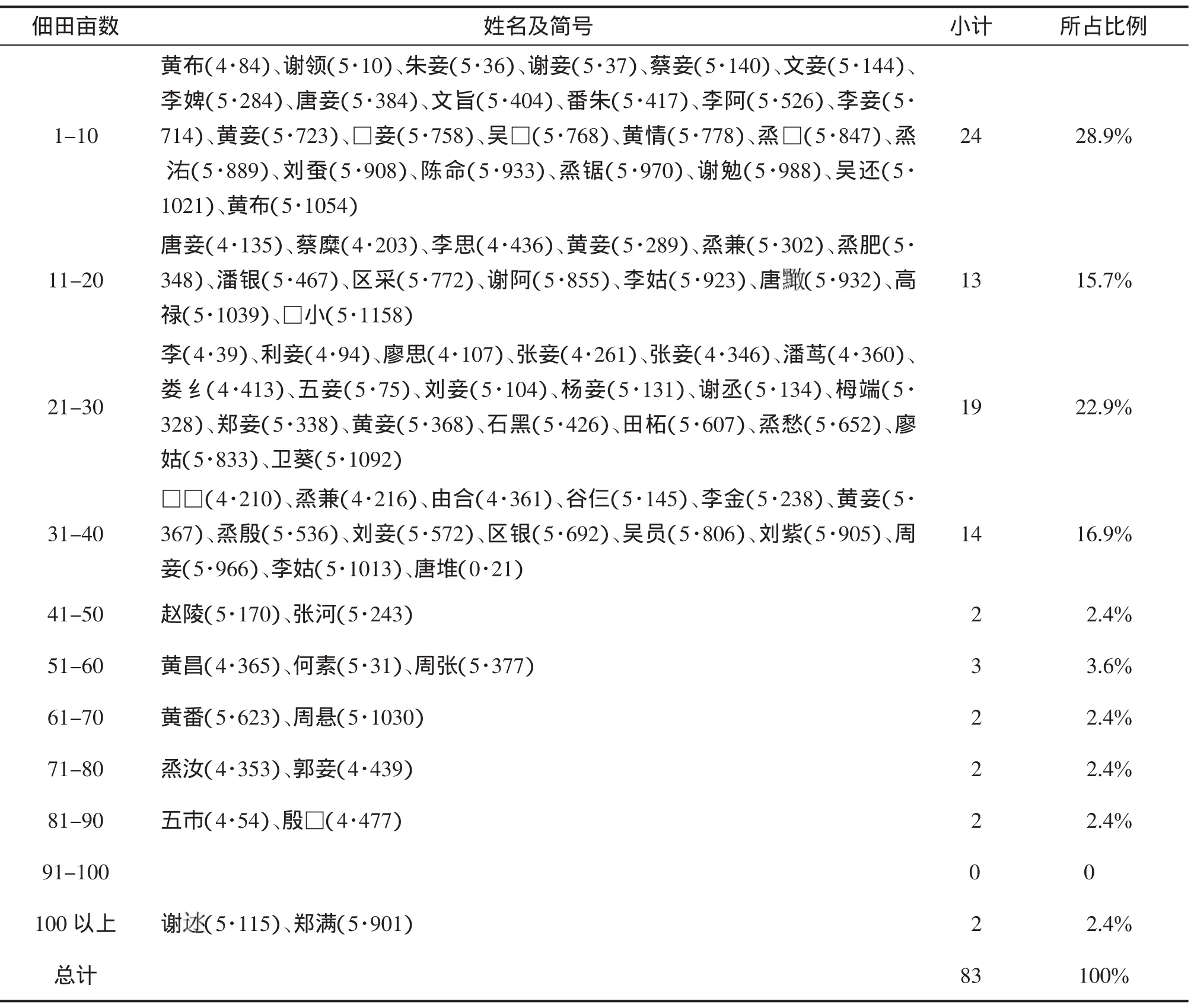

《嘉禾吏民田家莂》凡可见女户佃田87例,其中“利丘大女烝兼”分别在嘉禾四年(4·216)和嘉禾五年(5·302)各出现一次,但佃田数额不同。有学者认为“可能为同一人”[2]。

从这80余例的简文中,可知她们的佃田情况。除4·132、5·220、5·624、5·625外,其余均清楚其佃田数额和佃田性质。佃田绝大部份属于“二年常限”,只有5·104“上俗丘大女刘妾”为“佃田三町,凡廿五亩。其廿亩二年常限。其九亩旱败不收布。其五亩余力田”,其所佃田可分为两种:既有“二年常限”,又有“余力田”。同样的情况,还见于5·37:“上丘大女谢妾佃田二町,凡九亩。其一亩二年常限,旱败不收布。其八亩余力田。”而5·623“区丘大女黄番”佃田的性质未写明,推测也应属于“二年常限”;另外,也不明5·970“龙丘大女烝锯”的佃田性质,估计也应为“二年常限”。

女户佃田的数额不一,差距很大。最少者仅2亩(5·417、5·889),最多者为5·901“刘里丘大女郑满”所佃之田,其数额竟然达到“一顷八十一亩”。另外,5·115“夫丘[大]女谢”的佃田数为“一顷一十一亩一百廿步”,亦相当惊人。为方便了解女户佃田情况,现将已知佃田数额的83户列为表3。

从表3可以很明显地看出,以41亩为界限,女户租佃土地的数额可分为两部分。女户佃田的数额大多在41亩以下。租佃田地在41亩以下者共有70户,占总户数的84.3%。其中佃田10以下最多,有24户,所占比例达到28.9%。这似乎可以说明,大多数女户由于家庭劳动力有限,所能租佃土地的数量也不多。至于那些租佃了五六十亩,甚至达到百亩以上者,推测应该是家庭劳动力较多(而且不能排除其中有男性家庭成员的可能性),所以能够耕作如此多的土地。

表3 《嘉禾吏民田家莂》所见女户佃田情况表

然而,大多数女户的生活境况还是不容乐观的。大多数女户家庭当无成年男性家庭成员,农活的繁重对于女户来说可想而知。然而,她们辛勤劳作的结果,常会由于天气等自然因素的影响而所获有限。在古代农业社会,农业收入的减少,在很大程度上会影响农民的生活。女户所租佃的土地经常“旱败”,对于她们生活的影响应当是很大的。另外,还有各种赋税和徭役负担,女户生活的艰辛由此可见一斑。如此,吴简中“女户下品”“下品之下”的简文,也就容易理解了。

七、结语

走马楼吴简所见的“女户”,是目前已知该词最早使用实例。虽然先秦两汉时期“女户”已经存在,但走马楼吴简为我们提供了有关女户的更多历史信息。孙吴时期长沙地区女户出现的原因,大致可总结为:男性户主死亡后,家中无男性或无合适的男性继承人,寡妇因此成为户主。这当是产生女户的基本原因。另外,赘婿婚可能是女户出现的另外一个原因,但只是有这种可能性,还需要相关材料来证实。吴简中的女户虽有一定的数量,但其占总户数的比例似不高。个别女户拥有爵位的现象值得注意,各种原因尚有待探讨。女户的户品多为“下品”“下品之下”,属于当时的弱势群体,受到政府的关注。女户需承担算赋、家赀税和缴纳米布等赋税义务,也可能需要承担徭役。但她们可能会在一定程度上得到优复,即因无力亦即无须承担徭役。《嘉禾吏民田家莂》展示了女户的佃田情况,我们从中也可看出女户生活的艰辛,对于当时女户生活状况的理解也有了初步的认识。

(附记:本文写作得到马怡、曾磊、徐畅、杨芬、申欢欢等的帮助,谨并致谢忱!)

[1]高凯.从走马楼吴简看孙吴初期长沙郡吏民的社会生活[N].光明日报,2004-05-18.

[2]高凯.从走马楼吴简看孙吴时期长沙郡的人口性比例问题[J].史学月刊,2003,(8):25-29.

[3]长沙市文物考古研究所.长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂[M].北京:文物出版社,1999.

[4]广东、广西、湖南辞源修订组,商务印书馆编辑部.辞源(修订本):第一册[K].北京:商务印书馆,1979.

[5]中国历史大辞典编纂委员会.中国历史大辞典:上卷[K].上海:上海辞书出版社,2000.

[6]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[7]于琨奇.“赐女子百户牛酒”解——兼论秦汉时期妇女的社会地位[J].中国历史博物馆馆刊,1999,(1):37-45.

[8]张家山二四七号汉墓竹简整理小组.张家山汉墓竹简〔二四七号墓〕(释文修订本)[M].北京:文物出版社,2006.

[9]尹在硕.秦汉妇女的继产承户 [J].史学月刊,2009,(12):115-125.

[10]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[11]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[12]高敏.从《长沙走马楼三国吴简·竹简[壹]》看孙权时期的赐爵制度实况[J].中州学刊,2005,(4):163-165.

[13]张荣强.吴简中的“户品”问题[G].吴简研究:第一辑,2004.

[14]李均明.走马楼吴简人口管理初探 [M]//卜宪群,杨振红.简帛研究(2006).桂林:广西师范大学出版社,2008.

[15]张荣强.说“罚估”——吴简所见免役资料试释[J].文物,2014,(12):57-65.

(责任编辑程铁标)

The Female-headed Households in Zoumalou Slips of Wu Dynasty

ZHAO Chong-liang

(Sichuan Institute of Cultural Relics&Archaeology,Chengdu,Sichuan 610064,China)

The term of"female-headed households"was earliest used in Zoumalou bamboo slips according to the present findings.If the male head of a household died and left without a legitimate male inheritor,there was no choice but to make a woman as the head,which should be the main reason for the appearance of female-headed households.It was likely that,at that time,the marriage did exist in which the husband was married into and lived with his bride's home,yet the man was not justified to be the head of the households,so the wife or other qualified woman had to be the head,which is another reason for the femaleheaded households'appearance.The female-headed households are indeed commonly seen in the slips,but it is illogical to conclude that the female-headed households shared a much high proportion in the whole household register.Most of the female-headed households had a low status.Therefore,they could not as well as should not pay the tax.From the field tenancy condition of the female-headed households in the slips titled Jia He Li Min Tian Jia Bie,we can see the tough life of those female-headed households.

Zoumalou Slips of the Wu Dynasty;female-headed households;heads of households

K207

A

1673-1972(2016)05-0026-09

2016-06-27

赵宠亮(1982-),男,河北永年人,副研究馆员,博士,主要从事秦汉史、秦汉考古研究。