中亚地区非传统安全潜在风险的多元化趋势*

许 涛

中亚地区非传统安全潜在风险的多元化趋势*

许涛

【内容提要】苏联解体后,中亚地区的安全问题一直成为国际舆论关注的焦点。20世纪90年代,中亚地区在国际社会和相关大国的协助下实现了无核化,并与中国、俄罗斯等国成功解决边境地区军事安全问题。当以军事威胁为主的传统安全问题大大缓解后,中亚地区的非传统安全问题就突出地呈现在各国政府面前。中亚地缘结构的特殊性,决定了非传统安全因素生成的跨国性和地区性,仅凭个别国家能力很难有效治理。而中亚各民族国家曲折的发展历史,尤其是苏联时期遗留下来错综复杂的关系,制约着地区各国建立起有效的地区治理机制,致使中亚地区非传统安全问题一直存在、发酵、升温。这一趋势如仍不能引起中亚各国和国际社会予以足够重视并采取有效措施,势必成为威胁地区安全的重要隐患。独立25年来,中亚各国高度警惕宗教极端主义和国际恐怖主义渗透和蔓延的危险,积极参与国际合作打击毒品走私、跨国犯罪等联合行动,“典型意义”上的非传统安全因素得到有效治理。但存在于各国高度关注之外的民族关系、人口膨胀、生态恶化等“非典型意义”上的非传统安全因素仍然不断积累,并正在对地区安全形势产生负面影响。

中亚地区;非传统安全;多元化

20世纪90年代初,脱胎于五个原苏联中亚共和国的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦,正式宣布成为五个独立主权国家。这既是欧亚地区地缘政治版图的颠覆性改写,也是这一地区安全格局的重大变化。这种变化对于地区各国国家安全意义在于 :第一,新独立的中亚各国不可避免地从苏联继承了冷战遗留下来的地缘政治遗产,其中包括失去超级大国地位后陷入国家政治“权力真空”的危险和社会秩序初建时面临的紊乱期。第二,虽然中亚各国通过国内和国际的政治努力,分别成为了法律意义上的主权国家,但它们却并不具备完全国家行为体的责任能力,能否被国际社会接受和认可还是个未知数。第三,原以莫斯科为主导的强权中心消失后,域外全球性、地区性、次地区性力量迅速填补进来,地区宗教极端主义抬头、一些周边国家觊觎和域外大国迅速确立利益存在,对中亚各国主权安全和政治稳定构成威胁。为解除这些重大安全威胁,获得正常国家身份和安全地位,中亚各国在国际社会和相关国家的协助下首先进行了以下两方面的努力 :一方面,1992年5月,参加俄罗斯等独联体国家与美国共同签署的《里斯本议定书》,承诺履行美苏第一阶段《削减核武器条约》,同意在美俄专家监督下拆除战略核武器,以无核国家身份加入《防止核扩散条约》。*Sharyl Cross and Marina A. Oborotova, eds., The New Chapter in United States-Russian Relations: Opportunities and Challenges, London: Praeger Publishers Inc., 1994, P. 32.另一方面,分别于1996年、1997年与中国签署《中、俄、哈、吉、塔关于在边境地区加强军事领域信任协定》和《中、俄、哈、吉、塔五国关于在边境地区相互裁减军事力量的协定》,彻底结束20世纪60年代以来在与中国边境地区形成的军事对峙和战争临界状态,*参见中国现代国际关系研究所民族与宗教研究中心 :《上海合作组织——新安全观与新机制》,北京 :时事出版社2002年版,第139页。以一种积极姿态,同冷战时代的对手将原有传统安全指数降至最低。

然而,当以军事安全为主要内容的传统安全问题基本解决后,中亚地区的非传统安全威胁骤然凸显起来。其实,这些非传统安全问题在苏联时期大多都已经产生,但在中亚各国独立后,这些因素引发问题的影响力却远不能与苏联时期同日而语。究其原因,其一,苏联解体后,强大的权力中心消失后,原本处于次要地位的安全威胁因素上升为主要影响。其二,由于苏联这个庞大国家机器的解体,原有的统一、协调、全面安全治理能力基本丧失。其三,中亚国家独立后百废待兴,根本无暇顾及对政权尚构不成现实威胁的潜在和隐性非传统安全因素。在中亚各国独立初期,曾对地区安全形势造成重大影响的宗教极端主义问题,虽也属于非传统安全范畴,但由于这一领域一直是中亚各国政府和国际社会长期关注的领域,中国中亚问题研究学界也已有长足研究,故本文中不对这一“典型意义”上的非传统安全问题作赘述,而将重心放在极端主义和恐怖主义之外的非传统安全问题上。

一 民族国家重构与碎片化的民族文化

中亚地区处于欧、亚、非三大地理板块和中国、印度、埃及、巴比伦四大文明以及基督教、伊斯兰教、佛教三大宗教文化区的中间地带,独特的地缘特性注定了这一地区受到不同民族文化不断塑造的命运。希腊—马其顿、波斯帝国、匈奴帝国、突厥汗国、阿拉伯帝国、喀喇契丹、蒙古汗国、沙俄帝国、大英帝国等等,数次外族征服不仅充斥着杀戮、劫掠、占领和征服,同时也贯穿着渗透、结盟、联姻和融合。这样复杂的历史过程造就了中亚成为世界上民族成分最复杂和民族问题最严重的地区之一,也奠定了这个地区安全格局中独特非传统因素的地位。近代中亚地区民族人口分布和民族关系格局基本定型,基于帖木儿帝国的解体。当这个版图从德里到大马士革、从咸海到波斯湾的大帝国因乌兹别克汗国兴起而开始分裂,其影响并不亚于这个帝国的建立。帖木儿帝国的分裂对中亚地缘格局变化带来的直接后果,一是乌兹别克和哈萨克人两个重要的中亚民族共同体开始形成;二是原来受制于帖木儿帝国的卫拉特蒙古分裂为准噶尔、和硕特、土尔扈特和杜尔伯特四部,其中准噶尔部逐渐强盛,为其后来在中亚建立强势统治和沙俄帝国势力借机进入中亚埋下了伏笔;三是奥斯曼土耳其趁机崛起,土耳其苏丹借助于地处欧亚结合部的地缘优势,与北上和南下的英、俄殖民势力开始对抗,间接地影响了中亚地区民族格局的形成。

准噶尔汗国称霸中亚和俄罗斯征服中亚两大重要事件,使帖木儿帝国解体后中亚民族格局的最终定型。17世纪中叶建立的准噶尔汗国,最强盛的噶尔丹策零时期(17世纪末至18世纪中期)曾据有蒙古高原西部、今乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗和中国的新疆、青海等广大地区,统治下的人口达到500余万。在这一历史时期中,除了准噶尔、土尔扈特等蒙古各部的主动迁徙和塔里木盆地农业人口被动迁往伊犁、七河地区外,留下的更重大影响是藏传佛教在中亚地区的推广。这次大规模的非伊斯兰教文化在中亚地区广泛传播,强化了中亚宗教文化和民族文化的多元性特征。而18世纪初至19世纪末沙俄帝国对中亚地区的全面征服,产生的社会性影响却是更加直接、强势和全面的。这主要体现在以下几方面 :第一,斯拉夫民族人口的大量迁入,这一移民过程是与俄罗斯对中亚地区的军事征服同步而行的。在这场近半个世纪的大规模移民行动中,沙俄当局有计划向当时刚刚占领的西伯利亚、外高加索、中亚、克里米亚等边疆区迁徙了900多万人,其中迁往中亚地区的达162.92万人,占当时俄罗斯向各边疆区发送移民总数的18%以上。这一措施的直接后果是中亚民族人口结构的重大改变 :1870年时,中亚北部的哈萨克族人口占72.86%,俄罗斯等斯拉夫民族人口仅占24.86%,到1919年时,哈萨克族人口降至43.27%,而俄罗斯和乌克兰人口升至56.71%。*孟楠 :《俄国统治中亚政策研究》,乌鲁木齐 :新疆大学出版社2000年版,第155页。第二,东正教文化的传入对中亚地区传统的宗教文化构成产生了强大冲击。从18 世纪上半叶开始,沙俄政府改变了原来沿伏尔加河进入里海沿东岸进入中亚的策略,开始从哈萨克草原北部建立奥伦堡—乌斯季卡缅诺戈尔斯克要塞线,进而向草原腹地步步推进。伴随着一处处城堡、要塞的建立,最早一批东正教堂也开始出现在中亚地区。到19世纪40年代,被沙俄帝国作为“国教”的东正教在殖民当局有组织地安排下,于塞米巴拉金斯克、乌斯季卡缅诺戈尔斯克、彼得罗巴夫斯克等城市正式开设了教区(如哈萨克草原西部设立了奥伦堡主教区,草原东部设立了托木斯克主教区)。*萧净宇 :《俄罗斯东正教在中亚五国》,载《俄罗斯研究》,2009年第6期,第132-143页。在后来的苏俄政权和苏联时期,对包括东正教、伊斯兰教在内的宗教政策曾发生多次起伏,中亚地区的宗教文化与民族社会政治构成了复杂的共生关系。到中亚各国独立时,统一的宗教文化并没有在中亚地区形成。东正教作为非主流宗教虽没有产生全局性的影响,但由于它的历史存在和作用却强化了中亚地区多元宗教文化的特点。第三,沙俄在中亚地区推行的民族政策产生的制度性影响,在中亚民族关系中留下了深刻的印迹。虽然从沙俄进入中亚初期与后期所采取的民族政策不同,但前后几乎都包含了这样几种基本要素 :(1)以强大的军事征服为后盾;(2)民族文化上以俄语和东正教为中心的斯拉夫化;(3)以分化、弱化各民族聚合力为目标的区别性政策。这些沙文主义特征明显的民族政策在“十月革命”后以另外一种政治文化形式出现,而同样的作用却继续加剧了中亚民族关系的复杂性。

苏联的解体成为现代世界民族史上第三次民族主义浪潮的主要标志和动力之一。独立后的各民族国家间和国内各民族间的关系,成为独联体地区(尤其是中亚、高加索地区)影响安全与稳定的主要社会因素。有人甚至将苏联解体后的中亚地区民族关系形势与前南斯拉夫地区和中东地区相提并论,将中亚地区视为世界因民族关系紧张而面临潜在安全危机的“民族火药桶”。*李琪 :《中亚的民族关系与地区安全》,载《中国边疆史地研究》,2007年第2期,第137页。诚然,独立后的中亚各国从苏联继承了过于沉重的民族关系遗产,人口有1 700万的哈萨克斯坦有140个民族,人口已达3 100万的乌兹别克斯坦有134个民族,人口只有560多万的吉尔吉斯斯坦有90多个民族,人口810万的塔吉克斯坦有86个民族,就连人口仅有680多万的土库曼斯坦也有120多个民族。*参见中华人民共和国外交部官网,更新日期为2015年4月,http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604210/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604762/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604258/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604618/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604690/。这些于20世纪20年代建立苏联时进行民族划界人为衍生出来的数字,尽管已有众多学者质疑其科学性,但接近一个世纪的既成事实已经长期强化了各民族的文化心理和政治意识。

自苏联解体以来,中亚国家因国内和国家间民族关系发生的大小冲突不计其数,但包括2010年发生的奥什事件在内的民族冲突,基本被控制在一国或局部的范围内,至今尚未发生导致国家间民族仇杀和地区性骚乱的大规模冲突。其主要原因是 :第一,多数中亚民族之间在共同的民族发展历史中已经形成了太多的共性因素,如共同的语言、共同的宗教、共同的习俗等等,具备了相对成熟的交流和共处条件。第二,独立后的中亚各民族国家高层在建国后很快就形成了共识(这种共识多是在经历惨痛教训后形成的),将各国民族主义思潮严格控制在保障国家政治安全和社会稳定的范畴之内,高度警惕一损俱损的大规模民族冲突发生。第三,大国博弈虽然在独立后的中亚地区已经展开,但是域外大国势力同样对维持该地区安全与稳定(哪怕是脆弱的稳定)有共同需要,无论美国还是俄罗斯都不愿看到极端主义(以民族为特征的也好,以宗教为特征的也好)掌握国家权力和地区话语权的悲观前景,甚至将这种危险等同于大规模杀伤性武器扩散、毒品生产和走私、跨国有组织犯罪失控等地区性安全危机,故而均未将中亚民族关系作为与对手竞争的谋略工具,甚至始终谨慎回避着这一话题。

如此看待中亚民族问题在苏联解体后地区政治、安全形势中的地位和影响,并非否定其特定条件下引发中亚地区严重安全危机的可能性。中亚各国独立后1/4世纪的政治发展历史证明,因国内和国家间民族关系引发的群体性冲突和安全危机都处在各国政权可控范围内。例如独立初期乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦边境地区民众因争水、争地引发的冲突,又如至今仍然不断发生的吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦三国交界地区的小规模武装冲突,从中都能看到各国当局的克制立场和管控能力。而且在一些敏感的领域中,相关各国间已经建立了长期、长效的危机预防和干预机制。而真正可以使中亚民族关系问题上升至威胁一国乃至地区全局性安全危机的条件,并不产生于各国和各民族之间,而在国家发展模式均不稳定的国内政治范畴内。从政治学层面看,民族主义向来是国内政治的要素之一,无论对单一民族国家、还是对多民族国家而言都是如此。尤其在苏联解体后各国建立独立民族国家政权时,执政集团也好、反对派也好,都将民族主义作为重要的政治资源。这两种情形都具备了一个关键的条件,就是无论多么嚣张和过激的民族主义叫嚣都牢牢控制在国家权力核心决策之中。一旦破坏了这一条件,失控的民族主义思潮则将会像隙间引燃的烈火,不仅危及被加害的民族和国家,也会殃及整个地区和本民族自身。2010年发生在吉尔吉斯斯坦的奥什事件就是典型案例,由于利益集团忙于争权夺利,国家政权和国家机器处于瘫痪状态。吉尔吉斯民族主义狂热被恶性炒作,利用一起并不严重的族际纠纷导致吉尔吉斯族对当地乌兹别克族的残忍仇杀,几乎酿成影响全国及周边国家稳定的重大安全危机。*Ошские события-2010: Еще один взгляд на трагедию на юге Кыргызстана, 27.06.2012, Фергана, http://www.fergananews.com/articles/7404.

由此可以看出,复杂的中亚地区民族问题既非不可控和不可解决,也不是一定会导致各国间和各民族间发生冲突进而影响国家间关系和地区安全的必然条件。避免中亚民族问题恶性发展为重大地区安全危机,必须加强几个关键要素 :第一,各国的政治稳定,尤其在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦等国家最高权力面临更迭期时,寻求一种适合于本国、本民族政治传统的交接方式,防止民族国家政权出现真空,实现安全着陆十分重要。第二,完善和加强正在构建中的地区安全危机应急机制,从边境冲突、水地争端、移民管理等微观领域入手,逐渐向化解民族矛盾与建立民族和睦措施推动,形成具有一定协调能力、甚至干预能力的长效机制。第三,相关的域外大国施加良性影响,避免为提升自身的地区影响力而借助于民族问题和炒作民族问题,为中亚地区保持稳定与发展施加积极的影响。

二 有限的国土与失控的人口

由于中亚大部分地区属于干旱的沙漠、半干旱的荒漠草原和地势起伏的山区,人类的生存需要适应于特殊的生态环境。因此,从考古资料看,公元前七千年中亚古人类已开始出现明显的牧业文化特征。到公元前四千年完成了第一次社会大分工后,虽然在花剌子模、费尔干纳和阿姆河三角洲等地区出现了若干定居的农业文化区,但与分化出来向草原和荒漠发展的游牧部落相比只是一小部分。*马大正、冯锡时 :《中亚五国史纲》,乌鲁木齐 :新疆人民出版社2005年版,第5页。此后的中亚各民族历史上传统的生存方式主要是流动的游牧生活,或者说游牧历史占居中亚历史的绝大部分内容。公元前二千年左右统治中亚的巴克特里亚王国,在兴都库什山以北兴建灌溉系统,农业文明曾一时繁盛,但其主要的势力范围还是靠被征服的游牧部落维持着。而且,巴克特里亚王国最终还是被游牧的月氏人和塞族人攻灭了。

由于游牧部落控制地域面积对牲畜数量有着严格的制约关系,进而也制约着游牧部落的人口数量,自然法则千百年来维系着中亚人类与环境的平衡。比重上占少数的定居农业在中亚据有很少的资源份额,同时古代中亚的农业技术尚不可能为更多的人口聚居提供必需的生存条件。更重要的是,中亚地区古老农业的发祥地基本都是在山地(特别是高原)与沙漠之间的绿洲上,高山上长年不化的冰川夏季融水渗入这两种地貌的中间地带,为有限的植被和农作物提供了生存条件。这种在兴都库什山南麓、河中地区及中国的新疆广泛分布并长期发展的绿洲经济,在严酷的地理环境下形成了自身独特的自然属性和社会属性。这些特殊性包括 :第一,脆弱的生态体系仅构成有限的人畜承载力,一旦超过了这种自然的限度,必然会产生灾难性的后果。第二,必须有一个强大的专制政权(可以是本土产生的,也可以是外来的征服势力),有能力组织领导(多数是强迫)当地民众修建适用的水利工程,使冰川融水能够用于灌溉农业。第三,建立足够强大的军队或严密的社会组织,形成足以抵御周边游牧部落常态性袭扰的国家能力。中亚定居农业对历史上人口变化(既包括增加,也包括减少)的贡献远远小于流动游牧部族的活动,这本身也体现了中亚特殊生态环境与人类社会发展的特殊关系所在。从公元前到18世纪前,在中亚地区的大片草原和各主要绿洲上的基本生产方式和生活方式没有发生根本性变化,中亚各民族人口状况也未发生重大起伏。然而给中亚地区带来人口分布变化和数量激增的,是18世纪以来俄罗斯征服中亚各汗国后将欧洲生产方式在这里的移植和有计划的人口迁入。

沙皇俄国对中亚地区征服的主要目的,除了与当时正在北上的大英帝国殖民势力争夺势力范围和抢占地缘战略优势外,在这一幅员辽阔、物产丰富的广袤地区进行商业殖民开发是另一重要企图。无论从殖民统治的需要出发、还是从商业开发的角度考虑,在中亚各新占领地区快速建成具有相当人口规模的要塞、城镇是刻不容缓的。*吴宏伟 :《中亚人口问题研究》,北京 :中央民族大学出版社2004年版,第19页。尤其是1861年沙皇亚历山大二世颁布了《农民法令》,农奴制瓦解后获得自由的俄罗斯农民大批移入西伯利亚、远东和中亚。从而大量斯拉夫民族农业人口进入中亚,由此带来的变化不仅是人口基数的增加,而且将不同的生产方式带到中亚,影响大批当地民族也转向定居农业。俄罗斯在18世纪初到19世纪中叶,主要实施的是军事移民,区域集中在中亚地区北部。19世纪中期以后,随着对中亚地区军事征服的基本完成,为扩大占领中亚的经济效益,种植业、纺织业、商业的移民活动成为主体。前后相比,后一时期的移民数量大大超过前一时期。从1871-1896年的25年中,沙俄政府向中亚地区迁移农业人口32.78万人。1897-1916年的20年中,从俄罗斯中心地区向中亚移民达130.14万人。*孟楠 :《俄国统治中亚政策研究》,乌鲁木齐 :新疆大学出版社2000年版,第156页。大量的外来移民不仅使中亚地区的民族人口结构发生变化,更使得人口总数大大增加。而让中亚地区人口发生跨越式增长的,是“十月革命”后的苏维埃俄国和苏联时期。

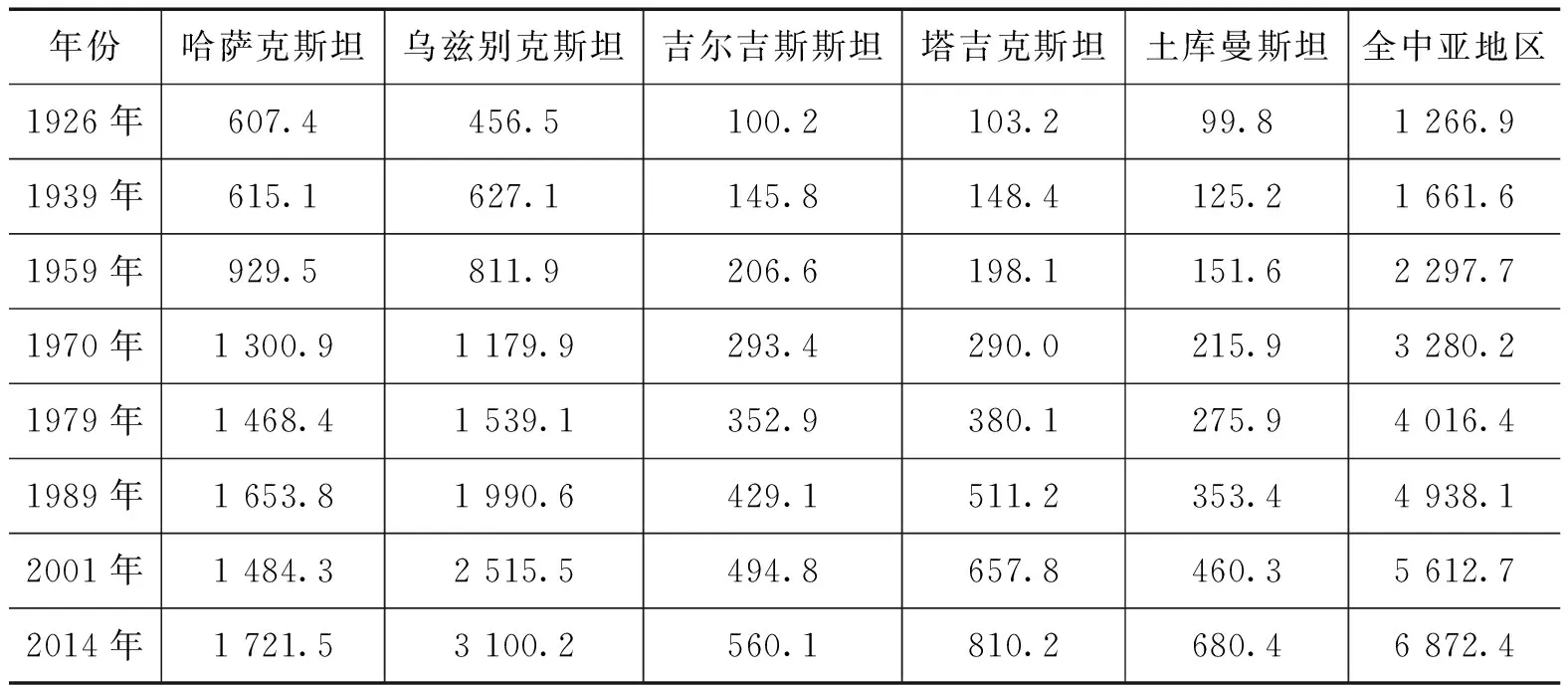

中亚苏维埃政权建立后,虽然进行过几次人口调查,但都不够完整。较完整的数据在1926年以后出现(见表1),也就是说俄共(布)中央开始为建立苏联进行民族国家划界时,中亚地区按国别的统计数字逐渐健全起来。

表1 中亚地区及各国人口变化表(1926-2014年)*参见吴宏伟 :《中亚人口问题研究》,北京 :中央民族大学出版社2004年版,第31页;许涛 :《哈萨克斯坦民族宗教概况》,载《国际资料信息》,2002年第7期,第27页;许涛 :《吉尔吉斯斯坦民族宗教概况》,载《国际资料信息》,2002年第8期,第24页;许涛 :《塔吉克斯坦民族宗教概况》,载《国际资料信息》,2002年第9期,第25页;徐晓天 :《乌兹别克斯坦民族宗教概况》,载《国际资料信息》,2002年第10期,第18页;徐晓天 :《土库曼斯坦民族宗教概况》,载《国际资料信息》,2002年第11期,第29页;中华人民共和国外交部网站 :http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604210/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604762/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604258/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604618/;http://www.fmprc.gov.cn/mfa_chn/gjhdq_603914/gj_603916/yz_603918/1206_604690/。 单位 :万人

从表1中可以看出三个值得关注的问题 :一是在不到90年的时间里中亚地区人口增长,在开始建立苏联的各民族共和国时、20世纪70年代、中亚各国独立20年后均为突出的峰值期,在这些时间的节点上中亚地区总人口分别突破了1 000万、3 000万和6 000万;二是人口绝对数量最大的是乌兹别克斯坦,从20世纪70年代末就开始超过所有中亚国家成为第一位人口大国;三是人口增长幅度最大的是塔吉克斯坦,在88年的时间里人口增长了7.9倍(乌兹别克斯坦和土库曼斯坦同期人口增长率均为6.8倍,吉尔吉斯斯坦为5.6倍,哈萨克斯坦为2.8倍),全中亚地区人口增长率为5.4倍。

苏联时期的经济政策使中亚地区人口快速增加,基本与追求世界强国的工业化建设、资源能源开发、扩大农业种植面积等措施相同步。到20世纪70年代时,以游牧为主要生活方式的中亚各民族居民已经发生了彻底的变化,各共和国城市人口与全苏联一样首次超过了农村(牧区)人口。这种巨大的变化对中亚地区的生态环境影响是非常严重的,甚至是灾难性的。到中亚各国独立后,这些严重的问题开始直接影响各国经济发展和居民生活,甚至殃及各国乃至整个地区的安全与稳定。具体的影响包括以下几方面 :第一,有限的水源供不应求。中亚地区处于远离海洋的北温带,沙漠戈壁和荒漠草原广泛分布。尤其在土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦,戈壁和沙漠占据国土面积的60%-80%,夏季沙漠腹地气温可达到45°C-50°C。而且降雨极少,年降水量不足100毫米,可蒸发量却在2 000毫米以上,处在零星绿洲靠冰川融水滋养着农作物和人畜。生产方式颠覆性的改变大大提高的水源消耗,从20世纪70年代开始的咸海急剧萎缩,至今已成为危害中亚各国的重大生态危机。第二,严重的工业和生活污染短时间难以恢复。苏联时期在中亚地区大力发展采矿、冶金、发电等工业企业,如哈萨克斯坦北部、东部,乌兹别克斯坦塔什干、安格连、纳沃伊等地,围绕这些企业形成了若干新城市,在中亚地区原本脆弱的生态链上留下大量工业和生活污染,却无相应的治理方案。各国独立后急于恢复经济,更无能力解决这些遗留问题,且愈加积重难返。第三,大量开垦荒原导致植被严重破坏。1954年3月,苏共中央全会通过了关于进一步增加粮食生产和开垦荒地的决议,一场声势浩大的全民垦荒运动在苏联境内展开。来自俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰等共和国的干部、工人、知识分子和学生等50万人来到哈萨克共和国,用几年时间开垦2 550万公顷荒地(占全苏同期开垦荒地的61%)。从此,哈萨克共和国成为了苏联的大粮仓之一(1979年收获粮食3 453万吨),但垦荒破坏了大片草原的原始植被,引起土地严重沙化,土壤风蚀,草场退化。这一影响至今正明显加剧,哈萨克斯坦独立后耕地面积大大减少(由1990年的3 518万公顷降至1998年的1 861万公顷),但退耕后的土地很难恢复。*蒲开夫、王雅静 :《中亚地区生态环境问题及其出路》,载《新疆大学学报》(哲学、人文社会科学版),2008年第1期,第107页。工农业跨越式的发展,以企业和垦荒营地为依托出现大批新城市,使中亚地区的人口负担继续加重。

在农耕传统悠久的费尔干纳地区,现在的人口密度高得惊人。目前,在费尔干纳盆地生活的各国各族人口已达到1 130万人,占整个中亚地区人口总数的30%左右。其中,吉尔吉斯斯坦在费尔干纳地区的人口占本国人口总数的50%,塔吉克斯坦占到了31%,乌兹别克斯坦达37%。据统计,1959-1989年,费尔干纳地区人口增长率高达140%,预计到2020年将保持33%的增长率,到40年后这一地区的人口将超过2 000万。*Сакеева Венера: Укрепление безопасности человека как инструмент предотвращения водных войн в ферганской анской долине, 《Центральная Азия и Кавказ》, Швецаля, 2013, №4, С. 20.目前,中亚地区人口问题最严重的是乌兹别克斯坦,在44.74万平方公里的国土上养活着3 100万居民。例如只有0.42万平方公里的安集延州,就居住着216万人,平均每平方公里有514人,其人口密度超过了俄罗斯的莫斯科州、列宁格勒州等独联体相对发达地区。已有专家预测,如果中亚各国现有人口政策不变,到2025年乌兹别克斯坦的人口总数将接近3 500万,*苏畅 :《乌兹别克斯坦的人口现状及发展趋势》,载《俄罗斯中亚东欧市场》,2003年第5期,第27页。塔吉克斯坦可能突破1 100万。*新华社阿拉木图2010年7月27日消息 :塔吉克斯坦国家统计局局长穆罕马季耶娃27日在新闻发布会上说,根据2010年4月1日的统计结果,塔吉克斯坦人口为756.2万人。届时,国民生计与生活资源之间的矛盾将会更加突出,且在未来15-20年间将呈不可逆转的趋势。由此对中亚地区安全形势产生的影响在于 :一是国内经济发展受到严重拖累,社会生活水准下降,进而波及社会稳定和制度安全;二是由于中亚地区资源链的跨国家分布,各种重要战略资源不均衡分配必然成为影响国家关系的重要因素;三是各国人口国内就业条件越来越恶化,目前乌兹别克斯坦公民在境外工作的人数超过550万,塔吉克斯坦超过100万(侨汇占年GDP的45%),*中华人民共和国驻塔吉克斯坦大使馆经济商务参赞处,2015年6月10日,http://tj.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201506/20150601008274.shtml。吉尔吉斯斯坦在俄罗斯移民也有100万左右,*2014年5月,吉尔吉斯斯坦总统办公厅新移民政策工作组主任雷斯库洛娃认为,在俄罗斯的吉公民人数可能达到100万。Айгуль Рыскулова стала и. о. вице-мэра Бишкека по социальным вопросам, http://www.vb.kg/doc/269215_aygyl_ryskylova_stala_i._o._vice_mera_bishkeka_po_socialnym_voprosam.html。这就使各国的经济发展和社会稳定严重受制于相关国家(尤其是对中亚地区设定有地缘战略目的的大国)的内外政策和地区经济形势波动的影响。仅从这三个视角来看,中亚各国人口问题的影响将成为一个地区性的发展制约因素,甚至会波及整个地区的政治稳定。

三 日益萎缩的冰川与无度的水耗

中亚地处欧亚大陆腹地,远离海洋,属于典型的大陆性气候,炎热干燥,沙漠面积超过100万平方公里,占全地区总面积的1/4以上,是一个水资源严重不足的地区。尽管有多条发源于东部山区的河流(如阿姆河、锡尔河、楚河、塔拉斯河、伊犁河、额尔齐斯河等)注入西部平缓地带,但由于中亚大部分地区的地理与地质特性,这些河流的利用率差别很大。而且自20世纪20年代苏联民族国家划界后,使这些河流多数都成为流经两个国家以上的国际河流。苏联时期因为中央政府统一的管理和调配,这一问题并未不突出。中亚各国独立后,对跨界水资源的分配问题很快成为中亚国家关系的焦点之一。

历史上曾孕育中亚文明的阿姆河和锡尔河,以每年近千亿立方米的巨大流量滋养着费尔干纳盆地灌溉区、阿姆河沿岸农业区等中亚人口最稠密、物产最丰富的地区。除了对中亚社会发展的重要经济贡献外,这两条中亚最大内陆河的另一个重要存在意义还在于,两河最终汇入中亚的最大内陆湖——咸海,用来自于帕米尔高原和天山山脉的冰川融水,通过在咸海的渗漏和蒸发调节着中亚最大、最干旱地区的气候和生态平衡。但是随着近百年来中亚居民生活方式的转变,定居农业人口不断增多。尤其是在近现代利用阿姆河和锡尔河水源支持原有定居农业区人口持续膨胀的前提下,又开发出大量经济新区,从而大大增加了对阿姆河和锡尔河的水源开采量。根据20世纪80年代的统计数字,阿姆河流域水源总量为579亿立方米/年,而用水量这时已达到489亿立方米/年,一年的用水量已占当年水源总流量的84.5%。锡尔河流域的水源总量为352亿立方米/年,同期的用水量已达323亿立方米/年,年用水量竟占总流量的91.8%。*鲍敦全、何伦志 :《经济全球化与21世纪中亚经济》,乌鲁木齐 :新疆大学出版社1997年版,第66页。尤其是在1954年开工、到1981年建成的卡拉库姆运河(早期称“列宁运河”),全长1 100公里(阿姆河全长仅为1 415公里),不仅全程通航,而且使1 500万亩耕地受益,并新开垦750万亩耕地,改良2.25亿亩牧场,对阿姆河水源的使用量大大增加。锡尔河的开发也在20世纪50-90年代进入巅峰期,各国利用上下游落差修建水电站。吉尔吉斯斯坦境内有1965年动工的托克托吉尔水电站,塔吉克斯坦境内有1956年动工修建的凯拉库姆水电站。锡尔河流经乌兹别克斯坦纳曼干、塔什干地区时,进入发达的灌溉系统和城市给水系统。在哈萨克斯坦境内建有恰尔达拉水电站,并在下游的绿洲区建立灌溉系统,使哈萨克斯坦拥有了220万公顷的灌溉农业区,锡尔河水流在城乡被大量使用。由于上述对阿姆河和锡尔河水源的过度开发和开采,加之气候变暖使费琴科冰川等主要水源体萎缩,两河流入咸海的水量大大减少。*张文敬 :《费琴科冰川是中亚最大河流——阿姆河的主要源流,它的地位堪称中亚的母亲冰川》,载《中国国家地理》,2015年第10期,第146页。在20世纪50年代,阿姆河、锡尔河两条河流域每年近上千亿立方米的流量,到80年代流入咸海的水量只有57.1亿立方米。原本两河流入量与咸海蒸发量和渗漏量基本平衡的生态关系,从60-90年代出现严重失衡。在70年代,咸海出现了极具戏剧性的变化 :从乌兹别克斯坦境内的西北岸和哈萨克斯坦境内的东岸,湖岸线急剧向中心萎缩。最严重时竟在一个月内后退了数十公里,使当时苏联建在湖边的一些渔业合作社的上百吨级的渔船来不及开走而搁浅至今。同样分布在湖边的一些上千人规模的鱼类加工厂,也从此开始萧条、停工、废弃。1960年,咸海的面积是6.8万平方千米,仍是世界第四大内陆湖。到1998年,已经缩小到2.9万平方千米,并且被分割成了两个小湖。到2014年,咸海已经萎缩了74%,水量减少近85%。*[法]拉菲尔·柔松、夏荷乐·波穹 :《疯狂的棉田灌溉让咸海变成“咸沙漠”》,载《中国国家地理》,2015年第10期,第91页。当年烟波浩渺、百舸争流的壮观场面,与努库斯(乌兹别克斯坦卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国首都,咸海沿岸城市)博物馆中的丰富咸海水族标本一同成为历史。

阿姆河、锡尔河水资源的过度开采引起咸海生态环境的灾难性变化,仅仅是中亚地区水资源问题的一个缩影。中亚各国独立后,水资源状况仍在继续恶化,这一似乎不可逆转的趋势对地区经济和政治乃至安全形势造成严重的负面影响。首先,中亚各国居民的生存条件持续恶化。据国际机构统计,中亚国家每年人均用水量仅为2 800立方米,已经远远低于人均7 342立方米的世界平均水平。其中,乌兹别克斯坦为每人702立方米,而土库曼斯坦仅为每人217立方米,已大大低于水资源危机的临界线(以人均年占有水资源量1 000立方米为界线)。而独立后的中亚各国采取各种政策强化新建民族国家发展指标,人口增长仍然保持上升趋势。随着人口增长,水资源问题的恶化还要继续加剧。其次,中亚各国社会经济发展受到严重制约。苏联解体后,中亚各国为在短时期内走出经济低谷,加速开动苏联时期遗留下来的优势经济发展部门。如 :哈萨克斯坦加强发挥粮食生产、矿业冶金、石油石化等方面的优势,使原本就属于高水耗的选矿、冶炼、化工等行业优先发展,继续加大水源消耗;乌兹别克斯坦和土库曼斯坦在独立后大规模发展棉花种植和纺织业,甚至将其列为国家发展战略,同时为了打破苏联时期遗留下来的产业单一性弊端,分别扩大粮食生产以解决本国粮食安全问题,这些措施均使用水量增大(其中还包括粗放型生产方式和陈旧灌溉系统泄漏严重造成的水资源严重浪费);*Roy Allison and Lena Jonson, eds.,Central Asian Security-The New International Context, Washington D.C: Brookings Institute Press,2001,p.70.吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦则继续发挥水力资源丰富的优势,在让苏联时期建成的水电站全负荷运转的同时,积极续建和再建新的水电站项目,以此弥补本国能源资源匮乏的弱势。这些缺乏长远考虑的临时性措施,继续加剧着水资源问题的严重性,并形成了一种生态环境与经济发展相互关系上的恶性循环。再次,给地区内外国家关系造成裂隙。中亚各国独立后,在跨界水资源领域发生的纠纷已成为影响国家间关系的最主要矛盾之一。乌兹别克斯坦长期以来一直坚决反对塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦在阿姆河和锡尔河上游修建大型水电站,反对泽拉夫尚水利项目和罗贡水电站项目的强硬态度,成为这些工程长期拖延的重要国际因素。1992年,因跨界河流纠纷,乌兹别克斯坦空降部队竟兵临吉尔吉斯斯坦边界以武力施压。1997年年末,由于哈萨克斯坦没能履行原先商定的能源运输、付清所欠款项的协议,1998年5月,吉尔吉斯斯坦对哈萨克斯坦停水10天。处在中亚绿洲农业集中地区的乌兹别克斯坦,与上游的塔吉克斯坦和下游哈萨克斯坦之间在水源问题上都曾发生过严重纠纷。乌兹别克斯坦曾经威胁要使用武力夺取锡尔河哈萨克斯坦境内的托克托古尔大坝,*B.Roberts,“More on Water in Central Asia,” Cenasia E-mail Discussion Group,April 14, 1996.而对于以水电立国的塔吉克斯坦,乌兹别克斯坦方面则以停止供应天然气进行报复。塔吉克斯坦曾扬言将锡尔河作为“在与乌兹别克斯坦任何领土争端中的一种进攻武器”,使乌塔关系一直处于紧张状态,双方均曾以对方为假设敌进行过针对性的军事演习。*S.Akiner,“Conflict,Stability and Development in Central Asia,” in C.J.Dick,ed.,Instabilities in Post-Communist Europe, Portsmouth :Carmichael and Sweet,1996,p.14.中亚各国政府在跨界水资源的纷争中互不相让,各执一词,个别政要已不止一次地发出“中亚水资源争夺势必引发战争”的威胁。尽管各国专家已经提出了多种解决方案,但在目前中亚各国之间的政治互信水平前提下,跨界水资源问题将继续成为影响中亚各国关系的痼疾。

中亚地区跨界水资源长期存在矛盾和纠纷,而且时时有演化成政治和安全的危机,这为利益相关的域外大国插手地区战略博弈提供了契机。地理环境、战略资源、获取手段,向来是各国际政治主体占据有利战略地位的条件,也是影响一个特定地区安全形势的重要参与因素之一。美国前国务卿沃伦·迈纳·克里斯托弗(Warren Minor Christopher)1996年撰文《环境政策和国家利益》,称“环境对美国的国家利益具有深远影响。例如,在尼罗河流域、阿拉伯半岛以及中亚和西南亚等地,水资源问题可能导致地区冲突。由于美国在这些地区具有重要的国家利益,这将促使我们介入其中,并实施干预。”*崔凤山 :《话说环境与国防》,载《中国国防报》,2001年10月15日。刚刚独立后的中亚各国家综合实力尚不强盛,在严重的水资源纠纷和国家关系危机面前,急需寻求外部力量在政治、经济、安全方面的支持与援助。美国、俄罗斯等大国以及大国主导下的国际组织和金融机构,近年在解决中亚地区跨界水资源争端中发挥着重要作用。如世界银行、欧盟、欧安会等国际组织的中亚经济援助项目,都将水资源作为重点,并以此为杠杆介入中亚地区事务。大国力量介入中亚地区水资源纠纷,无疑有助于从多边层面上解决中亚水资源危机问题,为协商解决中亚跨界河流利用问题提供更多的对话渠道,搭建综合性多边磋商平台。但同时也使中亚地区总体稳定和安全环境更加复杂,影响地区各国的政治、经济发展的非传统安全因素更趋多元。

四 结论

随着经济全球化进程的深入,国际社会和各国家主体面临的共性问题越来越突出。一方面,由这些共性问题引发的影响和风险是广泛的,它将不受国家和地区的局限,也不特别针对某一两个国家主体,成为多数国际社会成员不得不认真面对和解决的课题;另一方面,由于全球化发展是产生这些共性问题的时代背景,仅仅靠一国或少数几国的力量和行动基本无助于自身安全问题的解决。而且,当解决这类非传统安全问题的意愿与行动不能成为多数国家主体和主流国际社会自觉行为或制度性安排时,缺乏普遍性的效果对解决这类全球性问题和区域性问题将无济于事。于是,全球治理和区域治理的概念被广泛接受。

独立近25年的中亚各国目前仍处于制度转型期内。在全球化深入发展引起的国际环境急剧变化和国际社会继续分化的形势面前,政治安全和社会稳定被视为各国内政和外交的基本目标。由于短期内尚未充分健全起来的国家职能引起的政治上不自信,全球治理和区域治理的概念难免被忽视或无暇顾及,需多国密切协作才有望解决的一系列非传统安全问题尚处于搁置状态。这种地区性的滞后不仅在短时期内难以得到根本性的改变,而且从这个意义上看将对地区整体安全形势积累着更多变数。对此,我们应对以下三个问题有所认识 :第一,虽然从目前中亚总体地缘政治格局和主要安全风险指标来看,这种积累尚处于潜在状态和可控范围之内,但是就地区非传统安全因素产生的影响力来看,这一进程已经形成不可逆转趋势。第二,中亚各国在独立后一直未形成彼此间的良性国家关系,相互防范的政治互信水平和以邻为壑的经济协作关系,在独立25年来不仅没有出现好转的势头,而且在近期显示出进一步恶化的趋势。第三,随着2014年北约国际安全援助部队主要作战力量从阿富汗撤出,大国在中亚地区的战略博弈进入了一个新阶段,直接的军事存在和针锋相对的地缘对抗让位于制度影响和软实力竞争,民族关系、人口膨胀、生态危机等多元化的非传统安全因素有可能成为大国中亚博弈的新抓手。从这一层意义上推论,中亚地区非传统安全问题将成为备受关注的领域。对此,中亚各国有必要在努力维护自身主权独立和继续推动现代国家建设的进程中,开始探索有效的地区治理模式,并通过已有的地区合作平台(如上海合作组织、亚信会议等)协调立场、增进共识,在政策、法律、技术等领域开展交流,最终形成应对非传统安全共同威胁的合作机制。

【修回日期 :2016-07-06】

【责任编辑 :苏娟】

许涛,中国现代国际关系研究院研究员,中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事,中国上海合作组织研究中心常务理事(北京邮编 :100081)。

D815.5

A

2095-574X(2016)05-0079-16

2016-05-13】

*感谢《国际安全研究》杂志匿名审稿专家和编辑部给予的修改意见,文中错漏之处由作者承担。

【DOI】10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2016.05.005