中缅跨境安全复合体及其治理*

封 顺 郑先武

中缅跨境安全复合体及其治理*

封顺郑先武

【内容提要】近年来,随着缅甸政府与民族地方武装频发军事冲突,中缅边境安全问题愈发受到人们的关注。中缅两国因经贸往来、基础设施等合作,已在边境地区形成了一种“安全相互依赖”的格局。对中缅边境而言,“安全”不再是一个单维度概念。厘清其“不安全”的扩散机制,需从“安全复合体”角度审视中缅边境。在中缅边境这一“跨境安全复合体”中,军事、政治、社会、经济、环境各安全领域通过各自的发展互动形成了消极的安全外部性,并透过中缅边境向两国扩散了跨境的安全影响。目前,缅甸全国民主联盟虽已开始执政并加速民族和解进程,但尚有民族地方武装尚未签署全国停火协议。当军事、政治冲突难以在短期内解决的情况下,如何有效应对中缅边境在经济、社会及环境方面的安全影响就显得极为重要。中缅边境现存的边境联络官办公室机制,不仅在治理领域整合了经济、社会、环境等多元议题,更取得了不俗的治理效果。随着未来边境安全问题的复杂化,中缅边境亟须治理领域更广、制度框架多边、治理主体多元的治理机制来应对更大的挑战。

中缅边境;跨境安全;安全复合体;治理机制

2015年3月至5月间,随着缅甸民族地方武装与政府军冲突愈演愈烈,中缅边境中方境内的人员财产安全愈发受到关注。事实上,这并不是缅甸国内局势第一次影响到中缅边境的安全现状,早在2009年,缅甸掸邦“第一特区”的果敢地方武装和缅甸政府军发生交战便导致大量难民非法涌入中国境内。对中缅边境来说,安全概念已经超越了边境本身,而具有了“跨境性”,其不仅表现为安全威胁在物理意义上的“跨境”,还包括安全领域上的“跨境”(比如从军事安全到社会安全),与影响层次上的“跨境”(比如从国家层面到社会、个人层面)。

从地理条件看,中缅边境在地域范围上由两部分组成 :在中国一侧,主要包括与缅甸领土相接的云南省与西藏自治区,其中以云南省为主要门户;在缅甸一侧,主要指与中国接壤的北部与东北部地区,具体而言,其范围包括克钦邦的东南部、掸邦的北部及东北部。由于自然条件与历史原因,生活在中缅边境缅方境内的居民以少数民族为主,且多为农民。由于宗族、血缘、族群相近,近年来随着缅甸的经济改革,中缅边境开始成为了边境贸易、边民往来及缅甸与外国能源合作的主要建设地之一。因此,厘清中缅边境“不安全”源头与跨境扩散途径是对其进行治理的必要前提,也赋予了学界对于中缅边境安全研究以极大的理论与现实价值。

从国内来看,对中缅边境的安全研究有五大特点 :一是以传统安全为视角探讨缅甸国内局势对中国及中缅边境的影响。比如罗圣荣的《缅北果敢冲突与中国西南安全》、谢念亲的《缅北民族冲突与中国西南边境安全》、刘新生的《缅甸大变革及其对中缅关系的影响》,上述研究主要侧重于考察缅北地区民族地方武装冲突对中缅边境的安全影响;二是从经济、环境等非传统安全视角考察中缅边境的研究。比如潘一宁的《非传统安全与中国—东南亚国家的安全关系——以澜沧江—湄公河次区域水资源开发问题为例》、钟贵峰的《中国边疆治理中的缅甸难民问题》,上述研究主要从非传统安全视角考察中缅边境安全与中缅关系;三是从毒品、跨国犯罪视角考察中缅边境执法合作及安全治理的研究。比如刘稚的《“金三角”毒品形势的变化及国际禁毒合作》《中国与东盟禁毒合作的现状与前景》等,虽然其研究范围主要针对缅甸在内的整个“金三角”地区,但是对中缅边境的毒品犯罪问题也有所触及;四是通过对缅甸国内政治形势、民族矛盾与边境治理的分析,判断其对中缅边境与中缅关系的影响。比如贺圣达的《缅甸 :军人执政的20年(1988-2008)的政治发展及趋势》、陈霞枫的《缅甸改革对中缅关系的影响及中国的对策》、马燕冰的《缅甸局势及其发展趋势》等;五是中缅边境安全研究的专著较少。比如贺圣达和李晨阳的《列国志·缅甸》从宏观的角度对缅甸的历史、地理、民情等做出了详细的阐述,并介绍了中缅边境的安全现状。*中缅边境的相关国内研究成果,可参考贺圣达、李晨阳 :《列国志·缅甸》,北京 :社会科学文献出版社2009年版;罗圣荣、汪爱平 :《缅甸果敢冲突及其影响》,载《现代国际关系》,2009年第12期,第22-47页;罗圣荣 :《缅北果敢冲突与中国西南安全》,载《世界民族》,2011年第1期,第20-26页;谢念亲 :《缅北民族冲突与中国西南边境安全》,载《亚非纵横》,2013年第1期,第29-34页;刘新生 :《缅甸大变革及其对中缅关系的影响》,载《东南亚纵横》,2013年第1期,第36-40页;潘一宁 :《非传统安全与中国—东南亚国家的安全关系——以澜沧江—湄公河次区域水资源开发问题为例》,载《东南亚研究》,2011年第4期,第34-54页;钟贵峰 :《中国边疆治理中的缅甸难民问题》,载《云南行政学院学报》,2012年第6期,第66-68页;刘稚 :《“金三角”毒品形势的变化及国际禁毒合作》,载《当代亚太》,2001年第1期,第41-45页;刘稚 :《中国与东盟禁毒合作的现状与前景》,载《当代亚太》,2005年第3期,第34-38页;贺圣达 :《缅甸 :军人执政的20年(1988-2008)的政治发展及趋势》,载《东南亚纵横》,2008年第8期,第3-12页;陈霞枫 :《缅甸改革对中缅关系的影响及中国的对策》,载《东南亚研究》,2013年第1期,第43-47页;马燕冰 :《缅甸局势及其发展趋势》,载《亚非纵横》,2009年第5期,第5-10页。

相较于国内,国外对于中缅边境的研究有两大特点 :一是更关注非传统安全领域,二是更注重边境安全的比较研究。*中缅边境安全的相关国外研究成果,可参考Kevin Woods, “Ceasefire Capitalism: Military-Private Partnerships, Resource Concessions and Military-State Building in the Burma-China Borderlands,”The Journal of Peasant Studies, Vol. 38, No. 4 (October 2011), pp. 747-770;Ralf Emmers, “ASEAN and the Securitization of Transnational Crime in Southeast Asia,”The Pacific Review, Vol. 16, No. 3 (June 2003), pp. 419-438; Kai Chen, Comparative Study of Child Soldiering on Myanmar-China Border, Evolutions, Challenges and Countermeasures, Heidelberg: Springer, 2014。前者主要体现在对跨境交易、人口贩卖、毒品流动和童军问题的研究;后者主要体现在中缅、中泰或泰缅等其他边境的比较研究上。

总的来看,上述研究多从单一安全领域(政治、军事或民族)出发,缺乏对于其他安全领域(环境、经济等)的分析及各安全领域互动联系的综合认识,并且尚未能针对中缅边境特征建立起安全研究的学理性分析框架。本文将借助“安全复合体”理论框架,将中缅边境视为一个跨境安全复合体,通过对各安全领域发展与互动的分析,厘清其安全问题跨边境扩散的影响与特征,在此基础上考察中缅边境现存安全治理机制的效果与不足,并试图提出相关治理路径设计。

一 中缅跨境安全复合体的构成与内涵

冷战结束后,美苏争霸的国际格局逐渐瓦解,国家间冲突开始向区域层面转移,而全球化与区域化的趋势又开启了区域作为管理自身事务行为主体的可能性。其后,“新区域主义”在全球范围内蓬勃发展,并催生了将全球、区域、次区域及微区域(micro region)数个不同区域层次作为基础集合的安全研究,*余潇枫、魏志江等 :《非传统安全概论(第二版)》,北京 :北京大学出版社2015年版,第180-183页。而“安全复合体”概念也由此诞生。

(一)安全外部性与安全复合体

从概念看,学者们对“安全复合体”的定义各有不同,这主要源于其对“区域”概念的认知差异。威廉·R. 汤普森(William R. Thompson)认为,“区域”概念应该有四个要素构成 :一是至少有两个以上的行为体;二是行为体具有地理相邻性;三是行为体有一定程度上的互动联系;四是行为体内部及外部将其视为一个“区域”。*William R. Thompson, “The Regional Subsystem: A Conceptual Explication and a Propositional Inventory,”International Studies Quarterly, Vol. 17, No. 1 (March 1973), p. 101.随着建构主义理论的发展,对“区域”概念的认识也开始偏向观念主义一端。哥本哈根学派的代表人物巴里·布赞(Barry Buzan)不仅通过“安全领域分析方法”为理解安全复合体提供了一种“安全多维度定义的出发点”,还引入了“非安全化”理论、“主体间性”安全以及“言语—行为”概念,从而将其区域安全复合体理论(RSCT)提升到了又一高度。*余潇枫、魏志江等 :《非传统安全概论(第二版)》,北京 :北京大学出版社2015年版,第180-183页。布赞将“安全复合体”定义为,“一组单元,它们的安全化、非安全化的主要过程或者两者被紧密地联系在一起,以致其安全问题不能彼此分开地合理分析或解决。”因此,安全复合体内任何国家的行为都会对彼此产生一定的安全影响,军事、政治、经济、社会和环境五个安全领域的密切互动将使得区域安全复合体最终从“友好—敌对”模式光谱上的“冲突形态”一端,经由“安全机制”走向“安全共同体”的另一端。*“安全复合体”理论具体内容参见 :[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等 :《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐等译,上海 :上海人民出版社2010年版,Ⅳ;[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等 :《新安全论》,朱宁译,杭州 :浙江人民出版社2003年版,第1-38页。中国学者相关研究代表性作品参见郑先武 :《“安全复合体”与区域秩序建构 :一种理论阐释》,载《欧洲研究》,2004年第3期,第39-53页;郑先武 :《安全区域主义 :建构主义者解析》,载《国际论坛》,2004年第4期,第44-50页;郑先武 :《安全复合体理论与东亚安全区域主义(上)》,载《现代国际关系》,2005年第1期,第34-40页。

区域安全复合体理论的创造性价值在于,其在物质主义一端继承了国家间体系结构、权力分配的观点,同时在建构主义一端又将安全视为行为体社会建构的产物。值得指出的是,由于哥本哈根学派将安全视为行为体的社会建构产物,国家间的安全影响便更多地依赖于单位之间的“友好—敌对”模式实践,复合体内部国家通过对于强制、利益和对合作的信任态度建构出了不同的安全相互依赖形式,从而将区域安全复合体塑造成了一个竞争与共同利益并存的相互依赖体。

与哥本哈根学派不同的是,戴维·莱克(David A. Lake)更多地从物质主义出发,将安全复合体内国家间的安全相互影响视为一种“安全外部性”(security externality)。*David A. Lake, “Regional Security Complexes: A Systems Approach,” in David A. Lake and Patrick M. Morgan, eds., Regional Orders: Building Security in a New World, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1997, pp. 45-67.莱克指出,安全外部性分为积极(positive)与消极(negative)两种,前者能带来收益,而后者会付出损耗。此外,由于安全外部性具有外溢性(spillover),国内(internal)安全外部性会通过相邻效应(neighborhood effects)扩散至区域层面并对其产生积极或消极影响。但莱克认为,安全外部性的这种外溢性并非毫无节制,在国际关系现实中,一个区域行为体的安全外部性最多投射到该区域相邻国家范围之内。正是通过这种“跨境(transborder)作用”,各个相邻国家的积极或消极安全外部性构建了一个竞争与共同利益并存的安全复合体。因此,莱克将安全复合体定义为“一组国家,至少受到一个跨境、本地(local)安全外部性影响,且来源限于一个特定地理范围之内”,即如果一个本地安全外部性产生了跨境扩散,对另一个国家的政府、个人等产生了实际或潜在的安全威胁,那么这组国家就形成了一个区域安全复合体。*David A. Lake, “Regional Security Complexes: A Systems Approach,” in David A. Lake and Patrick M. Morgan, eds., Regional Orders: Building Security in a New World, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1997, pp. 45-67.

可见,莱克在明确区域安全复合体内积极与消极安全外部性并存的同时,进一步阐明了其安全影响发生跨境扩散的基本途径,并将安全外部性的跨境扩散视为构建区域安全复合体的关键基石与区分区域体系与全球体系的重要标尺。

基于上述分析,本文认为布赞的“安全领域分析方法”与莱克的安全复合体理论对理解跨境安全复合体具有十分重要的意义。一个跨境安全复合体由五要素构成 :一是跨境安全复合体由至少两个相邻国家组成;*构成一个区域安全复合体的行为体数量要求在学界仍有争议。汤普森、布赞认为,至少包含两个国家;莱克倾向于采取区域的最小定义。本文倾向于采用汤普森、布赞与莱克的意见,认为至少两个国家就能构成一个区域安全复合体。二是其本质仍是一个区别于全球或地区间层次的区域层次安全复合体;三是其本地安全外部性的来源及外溢范围集中于边境地区(不包括后续安全影响);四是安全不再是单维度的概念,其本地的军事、政治、社会、经济、环境安全领域会频繁互动;五是各安全领域交织下的安全外部性产生了跨境扩散效应,并对另一个国家产生了实际或潜在的安全影响。因此,“安全领域互动”与“影响跨境扩散”是一个跨境安全复合体的两大基本内涵。通过这两大内涵的有机结合,跨境安全复合体形成了与区域安全复合体不同的理论关注点 :后者注重区域内行为体的整体安全互动,而前者则凸显行为体围绕边境所进行的安全领域互动及其安全影响的跨境扩散效应。

从历史及自然条件看,中缅边境居住有傣族、掸族等多个少数民族,其“大杂居小聚居”的特点使中缅边境具有民族成分的多元性与民族文化的多样性,从而增加了边境安全的复杂性;*寸晓红、李宁 :《中缅边境跨境民族的认同研究》,载《人民论坛·学术前沿》,2010年第6期,第192-193页。同时,由于中缅双方在边境贸易、边民往来及能源上愈发紧密的合作,中缅两国在边境安全上呈现出相互影响的态势;除此之外,近年来缅方境内民族地方武装与缅甸政府军的武装冲突也常常影响到边境地区中方边民的人身及财产安全。可见,中缅边境的国—族关系与接壤性特征使其边境安全外部性愈发呈现出外溢(两国边民的跨国流动)与内隐(两国边民的国家认同)两种实现途径的跨境特征。*余潇枫、徐黎丽、李元正等 :《边疆安全学引论》,北京 :中国社会科学出版社2013年版,第9-15页。因此,军事、政治、社会、经济和环境五大安全领域互动所形成的消极安全外部性正透过中缅边境对两国扩散出安全影响。*[英]巴里·布赞 :《人、国家与恐惧——后冷战时代的国际安全研究议程》,闫健等译,北京 :中央编译出版社2009年版,第153-161页。据此本文认为,将中缅边境视为一个跨境安全复合体具有较强的理论适宜性 :中缅边境不仅符合区域安全复合体的构成条件,其两大特征“安全领域互动”与“影响跨境扩散”也体现了跨境安全复合体的理论内涵。

本文认为,将中缅边境视为一个跨境安全复合体具有极强的理论价值与现实意义 :其一,安全不可分割,中缅边境安全相互依存的基本特征决定了考察视角的整体需要;其二,“安全复合体”理论“安全领域分析方法”直指不同安全维度之间联系互动却又共为一体的要害,军事、政治、社会、经济和环境的安全领域分析方法对于中缅边境传统安全与非传统安全之间的联系、互动、扩散研究提供了一个极富解释力的框架。

(二)各安全领域分析

借助“安全复合体”的理论框架,可以简单勾勒出中缅跨境安全复合体的基本结构 :中缅两国围绕边境地区形成了一种“安全相互依赖”的格局。通过对其中军事、政治、经济、社会与环境各安全领域发展与互动的分析,是厘清其安全影响跨境扩散的关键所在。

1.军事安全

“安全复合体”理论认为,军事安全的概念主要有两个维度,其一是任何威胁到统治者自身地位的内部或外部军事威胁;其二是任何使用军事手段保护了的非军事威胁。缅甸军事安全领域受到的威胁主要来自其国内的民族地方武装。

1948年缅甸独立后,包括掸族、克伦、克钦等少数民族团体在内的执政党缅甸反法西斯自由人民同盟(AFPFL)就因为利益冲突而走上了不同的道路。克伦、掸邦、克钦分别于1949年、1959年和1961年开始了旨在脱离缅甸的武装斗争运动。*贺圣达、李晨阳 :《列国志·缅甸》,北京 :社会科学文献出版社2009年版,第147-148页。1962年奈温政权在同各少数民族武装团体谈判无果的情况下,开始动用武力打击民族地方武装。*贺圣达、李晨阳 :《列国志·缅甸》,北京 :社会科学文献出版社2009年版,第148-158页。2009年,缅甸政府根据2008年的新宪法草案,要求将民族地方武装收编为地方治安力量,但此举遭到了大多数民族地方武装的反对,导致军事冲突重新爆发。*罗圣荣、汪爱平 :《缅甸果敢冲突及其影响》,载《现代国际关系》,2009年第12期,第22-47页。此外,2009年8月爆发的果敢冲突,2010年民主克伦佛教军(DKBA)、2011年北掸邦军队(SSA-North)残余势力及掸邦进步党(SSPP)、克钦独立组织(KIO)、佤邦和孟族同政府军的军事冲突以及2015年3月在果敢地区重燃的战火,都对中缅边境地区造成了不小影响。目前,缅甸国内仍有包括若开、果敢、佤族在内的少数民族地方武装未和政府军实现停火。可以预见的是,在各民族地方武装与政府军签署全面停火协议之前,缅甸的军事安全外部性仍会对中缅边境产生一定的安全影响。

缅甸政府在长期打击叛军与民族地方武装的过程中,主要使用了“四切断战略”(Four Cuts Strategy)。具体方法上,它将缅甸分为了白区(政府控制区)、棕区(叛军与政府军各半)与黑区(叛军控制区);目标方面,注重步步推进、稳扎稳打地清除叛军窝点,直到全国统一;实施细则上,首先划定一个叛军区域,随后出动军队集中力量予以打击,同时在四周架起警戒线并搜寻附近村庄,通过威逼利诱的手段逼迫整个村庄迁移,达到掐断少数民族武装食品、资金、情报、兵源的目的。*Ardeth Maung Thawnghmung, Beyond Armed Resistance: Ethnonational Politics in Burma(Myanmar), Honolulu: East-West Center, 2011, pp. 1-33.

从理论上看,缅甸作为一个“弱国家”,既缺乏有效机制保障其对暴力工具的独占,又尚未形成对于国家概念的共识,因此对强制能力的过分使用反而会加强其安全威胁。托马斯·卡罗莱(Thomas Caroline)在区分了一个国家所拥有的专制力量(动用武力强制统治的能力)和基础建设力量(运用合法性及共识来统治的能力)后认为,弱国家越是动用其专制力量,其基础建设力量将愈发缺失,从而更加趋向国家“强—弱”光谱上的弱端。*Richard Jackson, “Regime Security,” in Alan Collins, eds., Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 161-176.事实证明,缅甸政府虽然通过这一手段加紧了对少数民族武装的清剿运动,但其军事安全状况并没有好转 :政府虽然收复了大片缅甸腹地,却并未解决少数民族武装问题,反而使其愈演愈烈。

从上述分析来看,缅甸军事安全领域的指涉对象是缅甸政府;在威胁与脆弱性的源头上,源自少数民族地方武装的军事割据。同时,“四切断战略”等军事打击手段的使用迫使部分本不居住在缅甸山区的少数民族为了生存逐步向缅北山区迁移,最终盘踞在中缅、泰缅等边境地区,从而导致了消极安全外部性的跨境扩散。*Ardeth Maung Thawnghmung, Beyond Armed Resistance: Ethnonational Politics in Burma(Myanmar), Honolulu: East-West Center, 2011, pp. 1-33.

2.政治安全

政治安全在概念上,凸显了一种“去军事化”。它关注的是国家组织的稳定性,即有没有影响到国家组织稳定的政治威胁。目前,缅甸政治安全领域的主要挑战是,政府能否通过与各民族组织的政治对话尽早实现国内的民族和解,从而建立一个和平的缅甸联邦。

2010年,时任缅甸总统的吴登盛就提出了开启政治对话、各方停火的提议。2011年,昂山素季发表公开信,呼吁各方以和平方式解决缅甸内战问题。昂山素季的这一表态得到了各方欢迎,自此缅甸政府与各民族地方武装的谈判开始步入正轨。起初,双方的谈判多为一对一进行,从2012年年底开始,缅甸政府负责谈判的联邦和平工作委员会开始和缅甸各民族的代表组织——民族联合联邦委员会开展会谈,并开启了政治对话框架的预备会议。2013年,由于沟通不畅,双方停止了协商。不久之后,在双方的共同努力下,缅甸政府开启了同各民族的新一轮政治对话。从2013年年底开始,代表缅甸政府的联邦和平工作委员会与代表缅甸各民族的全国停火协调委员会(NCCT)重新开始会谈,但由于双方互不信任且时常伴有军事冲突,直到2015年10月缅甸大选前夕,仍有部分民族地方武装未与政府签订停火协议。*木宋 :《UNFC :全国全面停火协定与国内和平》,缅甸在线网,http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MzIwNjYzOA==&mid=401894980&idx=7&sn=a774192d44437c2346347a1110 bd8a27&scene=1&srcid=020255b7QoRjAe6NtWluPLzi#wechat_redirect。

缅甸大选后,昂山素季领导的全国民主联盟不出意料地获得压倒性优势,吴廷觉当选缅甸总统,昂山素季本人也被委任为国务资政。2016年4月,昂山素季呼吁各方在一二个月内举办联邦和平代表大会(即21世纪彬龙会议),在全面包容原则的指导下,为彻底解决缅甸政治僵局,实现永久和平而努力。目前,果敢、德昂、若开等民族地方武装仍时常与政府军爆发军事冲突,由于双方缺乏互信,民族地方武装拒绝政府军提出的“先缴枪,后谈判”方案,致使政治对话道路步履维艰。

米格德尔(Migdal)认为,国家力量是一种国家能力,即国家领导人是否能够成功通过国家机构命令其人民从事其应该做的事情。因此,缅甸在政治安全领域缺乏的,是阿约伯所说的“国家性”(stateness),即强制能力、基础建设力量和政府无条件的合法性。其结果就是,一方面,军政府无法垄断对暴力的独占;另一方面,军政府也无法说服各少数民族武装相信不应该拥有私有武装。政治制度的中心化缺失使得军政府和少数民族武装的不安全感呈螺旋式上升,在各自采取自助战略后,缅甸最终出现了中央力量与社会力量的对峙状态。*Richard Jackson, “Regime Security,” in Alan Collins, ed., Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 161-176.

从上述分析来看,缅甸政治安全领域的指涉对象是缅甸的国家组织性;在威胁与脆弱性的源头上,主要源于缅甸政府无法同各民族组织实现政治和解。近些年来,面对政治、军事两方面的威胁,缅甸政府加快了对民族地方武装的清剿行动,导致了中缅边境的不安全。

3.社会安全

社会安全的概念在最初提出时,只是五个(军事、政治、社会、经济和环境)可能影响到国家安全的领域威胁之一。随着安全研究朝“人的安全”转向,学者们意识到应从社会和国家的两重性来考虑。社会不仅牵涉到国家的生存,社会本身也需要生存,而其赖以生存的根本就是认同。因此,“社会”是一种以“认同”为纽带的共同体。*[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等 :《新安全论》,朱宁译,杭州 :浙江人民出版社2003年版,第160-161页。在此基础上,新的社会安全概念被定义为 :社会在持续改变过程中抵御实际或可能威胁的能力,即社会在面对可以接受的于传统语言模式、文化、团体、宗教、民族认同和习俗方面状态的变革时,是否具有持续性。*Richard Jackson, “Regime Security,” in Alan Collins, ed., Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 176-190.具体而言,缅甸的社会安全问题主要体现在族群认同、政治认同、文化认同这三个方面。

在族群认同方面,封建时期,缅甸核心(国王、缅族官员)—外围(王公贵族)—边缘(头人、山官)的统治模式种下了缅族与少数民族的隔阂。随后,英国殖民统治时期的“分而治之”措施又加剧了平原缅族与山区少数民族的互相敌视。*祝湘辉 :《山区少数民族与现代缅甸联邦的建立》,北京 :世界图书出版公司2010年版,第182页。其后,激烈的“国家建构”运动又导致原本各异的少数民族愈发对缅族抱有一种相同的族群不认同。

在政治认同方面,主要围绕各少数民族的分离权与自治权问题展开。从吴努政权开始,缅甸政府想要通过对少数民族的同化政策来创造一种由所有人共享的,平等的社会价值及新理念。*Alan Collins, “Burma’s Civil War: A Case of Societal Security,”Civil War, Vol. 5, No. 4(December 2002) , pp. 119-134.于是,缅甸立国的联邦主义被加以改造为具有单一制内涵的半联邦主义。*谢念亲 :《缅北民族冲突与中国西南边境安全》,载《亚非纵横》,2013年第1期,第29-34页。此时,感到不安的少数民族要求根据1947年宪法规定从缅甸分离。在缅族人看来,这是对缅甸的分裂。但在少数民族看来,剥夺分离权无异于否认缅甸统一的基础并威胁了少数民族的生存权利(无论这种威胁是否真的存在)。理论认为,当社会认同与领土联系起来的时候,社会认同会常常以军事手段来加以保护。*Paul Roe, “Societal Security,” in Alan Collins, ed., Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 176-190.事实印证了这一点,双方在此之后爆发了长达几十年的军事冲突。

在文化认同方面,社会安全领域所遭受的威胁来自移动、水平竞争、垂直竞争及削减人口。*[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等 :《新安全论》,朱宁译,杭州 :浙江人民出版社2003年版,第162页。对缅甸少数民族而言,其所遭受的社会安全威胁既来源于水平竞争,主要是少数民族由于缅族文化的压倒性影响力而被迫改变生活方式,又来自垂直竞争,主要是少数民族由于缅甸的同化政策被迫改变身份。比如,1952年,缅甸政府宣布所有的政府商业活动都要以缅语来进行;缅甸历史要以缅族民族主义斗争的线索来教授;缅甸的教育活动只能使用缅族语言进行。*Alan Collins, “Burma’s Civil War: A Case of Societal Security,”Civil War, Vol. 5, No. 4(December 2002), pp. 119-134.1961年,在吴努的努力下,国会通过了宪法第三修正案和《国教宣传法》,佛教被定为国教,并在全国范围内推广。*祝湘辉 :《山区少数民族与现代缅甸联邦的建立》,北京 :世界图书出版公司2010年版,第161页。

从上述分析可见,社会安全缺失是缅甸各安全领域“不安全”的源头所在。从安全指涉对象看,主要是社会认同,具体表现在族群认同、政治认同与文化认同三方面;从威胁与脆弱性的源头看,其受到威胁的来源主要是缅甸政府推行的同化政策与国家、民族建构运动。通过这些威胁,缅甸陷入了一种“社会安全困境”,其内部上升的社会安全反而降低了其国家的社会安全。遭到社会安全威胁的少数民族不愿被缅族所同化,为了保留自我认同与应得的“自治权利”,他们坚持在中缅、泰缅、印缅边境等山区中与缅甸政府进行军事政治对峙,其消极安全外部性随之在中缅边境产生了跨境扩散。

4.经济安全

经济安全关注的是无政府状态中政治结构和市场经济结构之间关系的本质。*[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等,《新安全论》,朱宁译,杭州 :浙江人民出版社2003年版,第129页。简单来说,就是市场力量是如何被政治或者治理问题所干扰从而形成了对经济安全的威胁。

经济安全的指涉对象不仅包括国家,还可以包括社会主体、个人、全球经济系统、国际经济机构、公司及公共机构等其他对象。对其威胁来自两个方面,其一是可预见或不可预见的干扰力量,这种力量不仅侵蚀了其组织或体系的正常功能,还影响到了个人已有的生活标准和发展状态;其二是社会现象的安全化,即组织或个人对于经济生活中不同风险间差异的识别。其脆弱性的源头也有两个方面,其一是经济活动在不同领域的脆弱性,比如在开采、生产、贸易、分配或者消费领域;其二是由国家的不当治理、风险或危险所带来的脆弱性。*Czeslaw Mesjasz, “Economic Security,” in Hans Günter Brauch, ed., Globalization and Environmental Challenges, Reconceptualizing Security in the 21 century, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 569-581.缅甸经济安全领域受到的威胁主要来自三方面 :政治对经济的干扰、经济的错误治理以及社会现象的安全化。

在政治干扰方面,缅甸经济的工具化特征严重,其经济政策常常随着政治改变,而威胁到了经济安全。根据2012年的数据,缅甸国内虽有62.25%的人口在15-59周岁之间,但仍是一个劳动力缺乏的国家。*肖建明、郭平 :《影响缅甸经济社会发展的几个主要因素》,载《东南亚南亚研究》,2013年第1期,第45-49页。这种情况的出现,不仅源于国内长期的动荡局面,而且缅甸当局出于政治考量而有意忽视少数民族的劳动力资源也是导致这一局面的重要原因之一。*Sean Turnell, “Fundamentals of Myanmar’s Macroeconomy:A Political Economy Perspective,”Asian Economic Policy Review, Vol. 6, No. 1 (June 2011), pp. 136-153.在经济治理方面,缅甸政府经常做出错误决定。首先,缅甸不仅通过大量印钞来支撑其庞大的军费开支,还长期存在极不合理的双汇率或多汇率制度。2010年,缅元与美元的官方汇率为5.7∶1,而自由市场的汇率已达900∶1。其次,缅甸税种、税目繁多,任意性大,制度落后。普通民众不仅需要缴纳国家的税,还要缴纳镇、乡一级和平与发展委员会(TPDCs, VPDCs)、缅甸军队和官办非政府组织(GONGOs)的税。最后,社会现象的安全化也对缅甸的经济安全造成了威胁。缅甸近50%的国内生产总值(GDP)来自农业,全国70%左右的人从事农业工作。但在现阶段经济改革的大背景下,政府并没有重视仍然属于缅甸支柱产业的农业,大量石油天然气出口获取的能源利润并没有作为农业补贴。这种在经济领域风险的识别差异使得缅甸的“轻农业”政策对于缅甸农民构成了巨大的经济安全威胁。*Sean Turnell, “Fundamentals of Myanmar’s Macroeconomy:A Political Economy Perspective,”Asian Economic Policy Review, Vol. 6, No. 1 (June 2011), pp. 136-153.

从上述分析可见,缅甸经济安全领域的安全指涉对象主要是缅甸的经济发展;其威胁与脆弱性的来源在于国家政治对市场的干扰、经济政策的错误治理以及社会现象的安全化。经济的长期落后,导致中缅边境地区缅方境内民众(以少数民族为主)长期处于贫困状态,为了摆脱生活困境,部分农民开始种植毒品,这引起了经济安全、社会安全的严重问题。

5.环境安全

环境安全的逻辑起点是,从全球视角来看,当今人类的生存状态已经超越了地球的承载能力,即地球的自然系统已经无法在不产生环境问题的情况下支撑起人类的消耗模式了。*Jaap H. De Wilde, “Environmental Security Deconstructed,” in Hans Günter Brauch, ed., Globalization and Environmental Challenges, Reconceptualizing Security in the 21 century, Heidelberg: Springer, 2007, pp. 595-603.

在环境领域,一般有两大种类的安全指涉对象。其一为环境本身的安全化,即环境威胁本身迫使环境被安全化。其二是文明生存标准的维持,即我们是否会因为环境威胁丧失现存的文明标准。布赞认为,环境安全关注的是,所有人类事业赖以维系的、作为必要支撑体系的对于本地与地球生物圈的保持。基于此,“安全复合体”理论认为,环境安全的终极指涉对象是,当我们拥有防止这种悲剧发生的能力或想法时,人类还会否回到原始无政府状态和社会的野蛮形式。具体到缅甸问题上,可以从安全指涉对象的三个层次来具体分析。

在国家层面,缅甸虽然与周边邻国进行了大量的能源合作项目,但其电力并没有被运用到国内的生产建设上来。对民众而言,这种做法既污染了环境,又影响了缅甸的国家事业发展,而且缅甸的电力问题并没有解决。

在少数民族层面,由于缅甸的能源设施大多建设在其生活的边境地区,施工建设对于缅甸少数民族有着较大影响。少数民族团体作为人的集体这一安全指涉对象,认为自己受到了环境安全的威胁 :首先,能源设施可能影响了他们的生活环境。其次,在少数民族团体看来,能源设施的建设并未缓解山区匮乏的能源供给。除此之外,卫生状况、环境污染也是边民担心的一个重要因素。最后,由于缅甸边境动荡,少数民族经常因为边境地区的大型能源设施建设而“被迁移”,此举大大加深了他们的不安全感。*Adam Simpson, “Challenging Hydropower Development in Myanmar: Cross-Border Activism under a Regime in Transition,”The Pacific Review, Vol. 26, No. 2 (February 2013), pp. 129-152.

在个人安全层面,边民不仅对于石油天然气管道建设的环境评估状况不满,还对石油天然气管道的质量不放心;同时,边民还担心当地土地、水源遭到污染,从而影响其生计;除此之外,边民还希望优先照顾本地居民,并要求外籍施工人员尊重当地风俗习惯。*《兰里岛居民关于丹瑞天然气项目、深水港、石油天然气管道的声明》,皎漂社会网络小组,http://blog.sina.com.cn/s/blog_803417c40101g5q1.html。

可见,环境安全的主要指涉对象是环境问题对个人或者集体安全与事业的影响;威胁与脆弱性逻辑方面来源于环境问题对人类事业的威胁。缅甸自经济开放以来,与许多邻国达成了能源合作项目,但由于大多数能源设施的建设均需经过边境地区,缅甸政府与缅甸边民(以少数民族为主)在决策、评估、征收、施工、运营和治污等阶段的利益博弈就极易通过中缅边境产生跨境扩散效应。

(三)各安全领域之间的互动与影响

目前,在缅甸经济开放的大背景下,边境不仅是边民生活、贸易、交往的家园,更是缅甸与邻国进行能源合作的场所。对边境地区的开发,在满足缅甸经济发展的同时,也会对边民生活产生积极影响。但民族地方武装与政府军的长期军事与政治对峙,使得边民生活、经济发展、设施建设等都受到了不同程度的影响。因此,中缅边境在军事、政治、经济、环境安全领域的“不安全”主要源自其社会“不安全”。民族地方武装的存在,是缅甸社会“不安全”的突出特征,其存在既是1947年《彬龙协议》精神在昂山将军遇刺后未得到彻底贯彻的后果,也是各少数民族争取身份与文化认同的存在表现,还是边境地区由于长期动荡而处于经济、教育、能源、环境等弱势地位的结果。

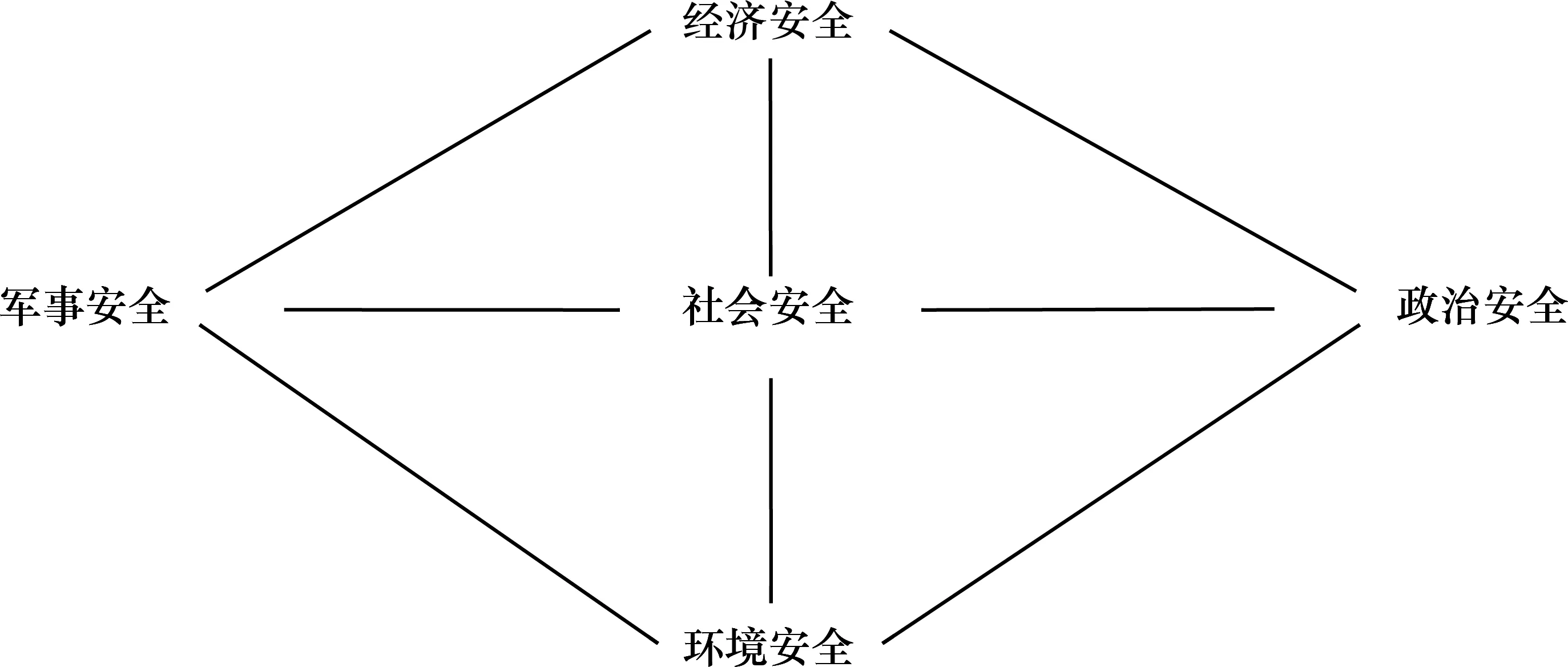

1.社会安全领域是各安全领域的核心

在缅甸进行民族与国家建构运动的过程中,各少数民族认为其族群、政治、文化认同遭到了不同程度的侵犯。于是,军事、政治、经济、环境诸领域的利益冲突便通过社会安全领域的不认同得以加剧,并最终成为中缅边境不安全的源头所在。军事、政治、社会、经济、环境领域的安全影响通过跨境扩散将中缅边境塑造成了一个自我维持的“跨境安全复合体”。其中,各领域并不是各自分立的独立王国,而是在单元中存在着紧密联系(见图1)。*见笔者自制的图1。图中各安全领域围绕“社会安全领域”这个核心发挥作用,并且通过中缅边境产生安全影响的跨境扩散。

图1 跨境安全复合体*文中共列举了八对安全领域之间的互动关系。本文认为,经济—政治领域与环境—政治领域的互动关系对中缅边境安全没有明显影响,不属于本文讨论内容,故没有列举。如“安全复合体”理论所说,五个领域内共有十对并矢量,但不一定每一对在具体案例中都有联系。具体可参见 [英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等 :《新安全论》,朱宁译,杭州 :浙江人民出版社2003年版,第220-253页。

具体而言,其安全影响共有五个方面 :第一,军事安全影响,源于军事—政治领域的互动。缅甸在中缅边境对掸邦、克钦等少数民族武装的军事行动会对中国造成炮弹误伤等军事安全威胁。第二,政治安全影响,源于政治—社会领域的互动。缅甸对长期盘踞在中缅边境的民族地方武装施行的越境抓捕与军事打击,会对中缅边境造成重要影响。第三,经济安全影响,源于军事—经济领域的互动。缅甸民族地方武装“以毒养军、以军护毒”的格局使其毒品、宝石走私对中国产生经济影响。据统计,缅甸的海洛因、冰毒产业规模达到了163亿美元与150亿美元。2014年,缅甸罂粟总种植量有98%来自中缅边境缅方境内的掸邦(北部15%、东部30%、南部44%)与克钦(9%)地区。*参见UNODC报告 :United Nations Office on Drugs and Crime, Southeast Asia Opium Survey 2014, pp. 11-17, http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/sea/SE-ASIA-opium-poppy-2014-web.pdf。第四,社会安全影响,源于军事—社会、经济—社会领域的互动。缅甸军方对少数民族武装的清剿行动引起的难民问题、童军问题(child soldiering)、人口拐卖问题、认同问题等长期困扰着边民生活。第五,环境安全影响,源于环境—社会、环境—经济、军事—环境领域的互动。近年来,随着联合国及包括中国在内的各国禁毒宣传与替代种植项目的顺利实施,缅北地区的毒品种植情况已经有了很大缓解。但是,民族地方武装对于“军费”的需求及边民对于提升经济生活水平的要求遏制不了毒品及各种走私活动。据统计,缅甸的木材、野生动物、电子废料、假药等非法走私活动的产业规模分别达到了170亿美元、25亿美元、37.5亿美元和50亿美元,*参见UNODC报告 : United Nations Office on Drugs and Crime, Supporting the Integration of Asia Through Effective Public Security: Views from Regional Leaders-2014, pp. 1-14, http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/border-management/2015.02.17_Conference_report_low.pdf。一旦通过中缅边境入境,将对中国造成极大危害。同时,缅甸的军事行动也会对中缅边境的生态环境造成不小的影响。

2.安全外部性的跨境扩散还会引起许多后续影响

由难民问题涌入中国所引发的社会问题;掸邦、克钦与缅军长期军事对峙带来的童军问题,与中国境内儿童安全与人口贩卖问题;少数民族武装为了招揽兵源,用免费教育吸引中国境内的贫困家庭赴缅甸山区接受教育从而引发的认同安全问题等等。

除此之外,在对国家安全造成影响的同时,其还会在区域及全球两个层面上扩散并发生作用。在区域层面,中、缅、泰、印等国边境地区地理情况的复杂性给各国的边境管控带来很大挑战。比如2009年果敢难民的涌入不仅影响到中国的边境安全,还对泰国的边境安全造成了影响;在全球层面,缅甸靠近中缅边境的地区已经成为了一个不安全发源地。它不仅对邻国持续产生安全威胁,更通过邻国架起了一条条跨国犯罪渠道,成为了影响国际安全的重要基地,因此近年来缅甸问题不仅引起了邻国及地区国家的关注,还吸引了如日本、澳大利亚及美国等域外大国的注意。

通过上述分析,可以发现中缅跨境安全复合体内安全外部性跨境扩散的三个特点。第一,缅甸各安全领域缺失源于其社会领域的“不安全”。缅甸独立前,缅族与少数民族就互有嫌隙,独立后,两者矛盾又因为政治、军事事务上的分歧而进一步激化,并常以军事、政治领域的冲突形式爆发出来。第二,其跨境扩散呈现出领域扩散的特征,即缅甸冲突的源头仍主要是认同问题,但有向其他领域扩散的趋势。社会安全缺失引发了对经济利益分配与环境安全威胁的担忧与恐惧,其不安全感又反过来加深了少数民族的“受害者认同”,而后通过缅甸政府的军事打击与政治挤压进一步“坐实”并体现出来。各安全领域的联系通过领域扩散,共同影响到中缅边境的安全状况。第三,目前中缅边境的安全影响已经超出了国家层面,开始向区域层面呈现一种层次扩散特征。

综上所述,中缅边境安全的性质是“安全领域互动”与“影响跨境扩散”,且持续受到缅甸国内局势发展的影响。中缅边境不安全的源头在缅甸国内,各安全领域发展互动所形成的安全外部性通过跨境扩散、领域扩散及层次扩散对中缅边境产生了直接和间接的安全影响,使得中缅边境地区的安全问题变得复杂化与自我持续化,并塑造了一种多层次、跨领域、广互动的中缅边境安全特征。

二 中缅跨境安全复合体的治理机制

从上述分析可见,中缅边境的安全特征是缅甸各安全领域互动联系并使其安全外部性发生跨境扩散的结果。因此,对中缅边境的安全治理需要针对各安全领域的安全外部性进行综合治理。目前,中缅跨境安全复合体中的治理机制在不同安全领域之中均有分布,而最为广泛采用的有效机制之一就是边境联络官办公室机制。

(一)边境联络官办公室机制*边境联络官办公室机制 :Border Liaison Office mechanism, 简称BLO机制。

1996年,边境联络官办公室机制在联合国毒品与犯罪问题办公室(UNODC)、东盟打击跨国犯罪高官会议(SOMTC)、东盟毒品问题高官会议(ASOD)、大湄公河次区域禁毒谅解备忘录(MOU)的大框架下诞生。*参见UNODC报告 : United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Regional Programme for Southeast Asia, Supporting Regional Integration with Effective Border Management: Border Liaison Offices, pp.1-16, http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2015/patrol/BLO_Brochure_web.pdf。

在结构上,边境联络官办公室机制由跨境地区两侧的办公室组成,并在办公室内进驻5到10名前线执法人员,其中包括边境警察、禁毒警察、关卡官员、移民官员与军事情报人员;在层次上,它注重建立办公室之间、国家内部及国家间的信息共享机制;在内容上,它不仅服务于禁毒功能,也是跨境地区边境管理的焦点机构;在管理中,其执法人员接受统一的训练、装备、工具及系统平台;在执法中,其机制包含正式及非正式两种途径的情报交换渠道,执法人员会定期通过上述渠道沟通边境情况。*参见UNODC报告 : United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Regional Programme for Southeast Asia, Supporting Regional Integration with Effective Border Management: Border Liaison Offices, pp.1-16, http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2015/patrol/BLO_Brochure_web.pdf。因此,边境联络官办公室机制的本质是建立在两国跨境地区内的执法协调办公室,通过情报的交流共享、行动的协调合作来打击边境地区的跨国犯罪,以及推动边境的良好管理。

边境联络官办公室机制在治理领域上的发展实际经历了一个由少到多、由浅入深的过程,该过程可以大致分为两个阶段。

第一个阶段为1996-2010年。这个阶段,边境联络官办公室机制主要在打击边境毒品贸易、边境管理方面发挥作用。从执法人员的构成来看,主要有司法、行政、军队三方力量组成,因此综合来看,其主要治理领域在经济安全方面,同时兼有对政治安全、军事安全的考量。

第二个阶段为2010年至今。这个阶段,边境联络官办公室机制被整合到了巡逻(PATROL)项目之中。*PATROL项目 :Partnership Against Transnational-crime through Regional Organized Law-enforcement,下文统称为PATROL项目。PATROL项目是由联合国毒品和犯罪问题办公室牵头,针对大湄公河次区域边境管理、边境合作与打击跨国犯罪而建立的一个项目,该项目以现有的执法站点为主,旨在实现对于非法移民、人口拐卖、毒品贸易、野生动植物走私、电子废料走私等目标的有效治理。因此,边境联络官办公室机制在该项目的引领下拓宽并加深了其治理领域。*参见UNODC报告 :United Nations Office on Drugs and Crime, Border Control in the Great Mekong Sub-Region, Baseline, Challenges and Opportunities to Build Effective Law Enforcement Response to Organized Crime along Land Borders, http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/01/patrol/Border_Control_GMS_report.pdf。目前,已包含有拓宽政策协调、加深执法合作、强化情报共享、优化犯罪预判、夯实联动网络等功能。可见,该机制当下已将其治理领域拓宽到了社会安全、环境安全等新兴领域。*参见UNODC报告 :United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Regional Programme for Southeast Asia, Supporting Regional Integration with Effective Border Management: Border Liaison Offices, pp. 1-16,http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2015/patrol/BLO_Brochure_web.pdf。

边境联络官办公室机制建立后,在东南亚国家、大湄公河次区域国家之间的边境管理中发挥了重要作用。目前,由于效果出众,东南亚地区共有超过70个站点,并且还在进一步持续增加中。*参见UNODC报告 :United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC Regional Programme for Southeast Asia, Supporting Regional Integration with Effective Border Management: Border Liaison Offices, pp. 1-16,http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/2015/patrol/BLO_Brochure_web.pdf。可以说,边境联络官办公室机制是多边框架下,为应对东南亚地区邻国间复杂边境安全治理而“量身定制”的一个治理机制。

(二)在中缅跨境安全复合体治理中的运用

在此大背景下,中缅跨境安全复合体的治理中也巧妙地运用到了“边境联络官办公室机制”,其在中缅跨境安全复合体治理中的作用主要体现在经济安全、社会安全两个领域之中,具体表现为中缅边境禁毒、打拐联络官办公室机制。

在制度框架与治理行为体方面,中缅边境禁毒、打拐联络官办公室机制既有多边又有双边框架,其治理行为体主要是在中央政府领导支持下的地方政府。

从中缅边境禁毒联络官办公室机制来看,其多边框架包括以下两个 :第一,东盟“10+1”和“10+3”框架下的禁毒合作。2000年,在第一届东盟和中国禁毒合作国际会议上,中国和东盟签署了有关禁毒合作的联合行动计划,以加强双方的禁毒合作。2005年,第二届东盟和中国禁毒合作国际会议在北京举行,会议通过《北京宣言》,再次确认“东盟和中国禁毒合作机制”作为涵盖东盟和中国的唯一的禁毒框架,并通过双方合作,帮助东盟实现到2015年成为无毒品地区的目标,确立了“东盟和中国禁毒合作机制”。从2000年开始,中国先后与老挝、缅甸、泰国、越南等国政府签署了禁毒合作谅解备忘录和禁毒协议,并通过双边禁毒合作打击毒品犯罪。*《中国参与大湄公河次区域经济合作国家报告(全文)》,中央政府门户网站,http://www.gov.cn/jrzg/2011-12/17/content_2022602.htm。第二,东亚次区域禁毒合作谅解备忘录(MOU)框架下的禁毒合作。1991年,联合国禁毒署(后改名为联合国毒品和犯罪问题办公室)倡议在“金三角”地区周边国家开展东南亚次区域禁毒国际合作项目。1993-1995年,中国、缅甸、老挝、泰国、越南、柬埔寨和联合国禁毒署共同签署了《东亚次区域禁毒谅解备忘录》和《大湄公河次区域禁毒谅解备忘录》。上述机制确定以联合国援助禁毒合作项目的形式开展区域合作,最终形成了六国七方的谅解备忘录(MOU)合作模式。在此框架下,联合国禁毒署在与各国禁毒机构密切协商下,制订了《次区域禁毒行动计划》,并决定每两年更新一次。双边框架方面,包括中国地方政府(主要是云南省)同缅甸进行的禁毒合作。比如从1996年起,中国云南省就与缅甸边境地区建立起了禁毒联络官办公室机制(也被称为缉毒执法合作联络官制度)。*刘稚 :《中国与东盟禁毒合作的现状与前景》,载《当代亚太》,2005年第3期,第34-38页。截至2014年,云南省在瑞丽、腾冲、南伞三地建立了边境禁毒联络官办公室,定期与缅方开展会晤,在信息交流、协查侦办、联合扫毒方面进行了多次合作。

从中缅边境打拐联络官办公室机制来看,其多边机制包括湄公河次区域合作反拐进程下的反拐合作。2004年10月,湄公河次区域六国在缅甸仰光签署《湄公河次区域合作反对拐卖人口谅解备忘录》,在联合国发展计划署支持下,六国政府紧密合作,先后召开了三届部长级磋商会和九次高官会,共同制定了三个次区域反拐行动计划,发布了北京和河内反拐联合宣言,全面加大了对拐卖犯罪的防范打击力度,加强了对拐卖受害人的保护、救助工作。2015年4月30日,中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国政府代表和联合国发展计划署亚太中心通过了湄公河次区域合作反拐第四个区域行动计划,签署了《湄公河次区域合作反对拐卖人口进程联合宣言》(金边宣言)。*《湄公河次区域合作反拐进程第四届部长级会议暨第十次高官会在柬举行 》,人民网,http://world.people.com.cn/n/2015/0430/c157278-26934026.html。双边框架方面,2008年11月,中缅两国签署了政府间《打拐谅解备忘录》,中国随后在云南省瑞丽、陇川、南伞相继建立了边境打拐联络官办公室,在此基础上,两国执法部门建立了定期的会晤机制,加强情报共享,共同打击人口拐卖犯罪。

从上述分析来看,现存中缅边境联络官办公室机制具有如下特点。第一,基于多边框架。边境联络官办公室机制是在大湄公河次区域谅解备忘录机制的大框架下建立的。大湄公河次区域六国的参与,使得边境地区的安全治理规模上升到了区域层次,更利于各国进行信息交流与平台合作。比如中缅边境的安全问题一旦通过层次扩散上升到了区域层面,就需要区域性的协调机制进行统筹治理。第二,始于双边合作。比如从中缅边境打拐、禁毒联络官办公室机制的建立过程来看,虽然基于多边框架,但是中缅两国具体合作的方向、步骤、办法都是双方通过签署双边协议进行商定的。可见,它不仅给予了区域国家以完全主导各自边境事务的权利,打消了各国对多边机制的戒心,又避免了多边机制容易出现的“雷声大、雨点小”的情况。第三,涵盖综合领域。随着安全问题的领域扩散,目前中缅边境在各安全领域都面临威胁,且互动频繁。因此,建立一个多议程的综合安全治理机制是应对目前复杂状况的题中之意。第四,突出引导模式。边境联络官办公室通过多边框架、双边合作的方式,要求边境执法人员定期会晤,交流信息、共享情报。这种调动执法人员主动性与积极性的做法,使得边境管理机制从“解决问题”的管控模式走向了“预防问题”的引导模式。

从效果来看,在禁毒方面,2009年以来,中缅跨境追逃、抓捕或遣返了60余名在逃刑事犯罪嫌疑人,其中包括李文华、潘军、韩亚明等毒枭。中缅、中老共开展边境联合扫毒行动130余次,抓获涉毒人员400余名,缴获各类毒品1 100余千克、易制毒化学品10余吨。除此之外,中缅两国在情报交流、追逃、人员递解、替代发展等方面的作用初见成效,建立完善了中缅中央、省邦、州县三级禁毒合作机制等。在打击拐卖人口方面,自2009年以来,仅云南省就解救送返被拐缅甸籍妇女257名、儿童42名。可见,中缅边境禁毒、打拐联络官办公室机制的确为维护中缅跨境安全复合体的安全发挥了重要作用。

目前,中缅边境禁毒、打拐联络官办公室机制仍有不足之处。第一,中缅两国国情不同、法律不同、经济发展水平不同、执法人员受教育程度不同,因此在信息交流,合作沟通上仍存在问题。第二,在实践中,由于种种原因,中缅双方定期会晤的次数并未达到预期效果。因此,其能够交流共享的信息有限。第三,缅方办公室在人员、技术水平、预算投入上还有待提高。第四,中缅边境地区的安全议题正在进一步增多,但是从目前来看,中缅跨境安全复合体内的安全治理机制主要还是集中在经济安全与社会安全领域,并没有将针对军事安全、政治安全、环境安全领域的治理整合入内。*参见UNODC报告 :United Nations Office on Drugs and Crime, Border Control in the Great Mekong Sub-region, Baseline, Challenges and Opportunities to Build Effective Law Enforcement Response to Organized Crime Along Land Borders, pp. 1-16,http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/01/patrol/Border_Control_GMS_report.pdf。

三 中缅跨境安全复合体的治理前景

借助“安全复合体”理论的四层组织框架,可以从安全动力的角度来考察中缅跨境安全复合体未来的发展趋势。

(一)中缅跨境安全复合体的发展趋势

首先,在国家层面。目前缅甸国内正处于一个特殊时期 :其一,政治上的民主进程影响了政局稳定,同时美国等域外大国势力也加强了与其互动;其二,经济上的日益开放带来了发展成果,却因为分配不公引起众多民众的不满情绪;其三,社会内部代表不同利益的各方围绕政治、经济、社会等议题的矛盾斗争进一步消解着缅甸的社会安全;其四,民族地方武装问题仍然突出表现在中缅、泰缅等边境地区,并进一步影响到双边贸易、多边经贸走廊及东盟共同体的建设。从缅甸来看,其正处于对外开放与民主化进程的关键时期,政治上的稳定能够为其带来周边国家丰厚的经济投资。虽然昂山素季领导的全国民主联盟在缅甸大选中获胜,但民族地方武装与政府之间的矛盾并未解除,一旦双方再次爆发冲突,缅甸很可能重新步入内战泥潭。同时,缅甸政府因为民族地方武装与中国在宗族及地理方面的联系而愈发紧张起来。因此,中缅跨境安全复合体可能在未来继续维持“安全相互依赖”格局,中缅跨境安全复合体将主要且持续受到缅甸军事安全、政治安全领域的影响。

其次,在区域层面。从东南亚来看,东盟已在2015年宣布建成东盟共同体。因此,东盟作为一个统一的市场和生产基地,其成员国的边境状况需足够满足货物流通自由、服务贸易自由、投资自由、资本流通自由、劳务流动自由这五大核心要素。*参见UNODC报告 :United Nations Office on Drugs and Crime, Supporting the Integration of Asia Through Effective Public Security: Views from Regional Leaders - 2014, pp. 1-14, http://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//Publications/border-management/2015.02.17_Conference_report_low.pdf。缅甸作为东盟中重要的成员国之一,其边境安全状况深刻地影响到东盟共同体是否能成功运转。从这个意义上说,东盟将在未来进一步加强对东南亚各国间边境安全治理机制的建设与探索。因此,未来的东南亚各国、东盟及其他地区组织会进行更多的双边及多边合作,一个更加开放的缅甸也会在经济安全、环境安全及社会安全领域对中缅跨境安全复合体带来更大的考验。

再次,在区域间层面。根据传统的“安全复合体”理论,缅甸作为一个地区“隔离行为体”,更大的地区安全态势之间在其周围背对背相持。*[英]巴里·布赞、[丹]奥利·维夫等 :《地区安全复合体与国际安全结构》,潘忠岐等译,上海 :上海人民出版社2010年版,第40页。但是随着缅甸国内的对外开放及民主化进程,其“隔离行为体”属性正在发生持续变化。其一,缅甸作为东盟内部的重要成员之一,是东盟能否顺利达成2015年共同体目标的关键因素之一,东盟各国将会进一步加强对缅甸的关注,周边东南亚国家也会进一步同缅甸在经济、民主化改革等各方面加强合作;其二,缅甸正成为印度东进战略中的重要节点,印度将会在未来进一步借助对缅甸的政治经济关系而介入亚太事务,从而提升自己的国际地位;其三,随着“一带一路”倡议地提出与实施,未来几年,“一带一路”的设计将会在东南亚进一步铺开,中国将会进一步扩大对外投资并参与到对相关国家的基础设施建设之中。因此,虽然目前“一带一路”在东南亚的开展是一种双边合作,但随着相关项目示范效应的产生,东盟、东南亚其他集团、东南亚区域或次区域很可能与中国合作共同推行“一带一路”,即一种趋向于“准区域主义”的区域间合作。因此,中缅跨境安全复合体在未来将会受到东南亚、南亚及东亚格局的重大考验。

最后,在全球层面。美国借助“重返亚太”战略同缅甸改善了双边关系,除了经贸利益,缅甸开始成为美国在东南亚地区“制衡中国”的重要一环。从近来不幸夭折的中缅战略铁路计划的经验来看,缅甸正处于经济开放的关键阶段,国内亟须大量的基础设施建设;但政治的民主进程又使其内部利益各异且矛盾不断,并随着美国、印度、日本等国的介入而愈发使其受到域外势力的影响。除此之外,美国、澳大利亚等域外大国还通过对联合国在东南亚的各种边境安全治理机制的培训及资助加强与缅甸的联系。

因此,未来中缅跨境安全复合体的结构并不会发生重大改变。但是,随着各个层面的变化,中缅跨境安全复合体内各安全领域对两国边境、边民、贸易的影响将进一步增大,需要治理的安全议题也将增多,对中缅跨境安全复合体治理机制的考验将进一步加深。

(二)治理前景与路径设计

从中缅跨境安全复合体现有治理机制的效果来看,其虽然取得了不俗成绩,但仍有问题亟待解决 :其一,中缅边境在经济、社会、环境方面的“不安全”活动虽然得到了有效抑制,但由于缅甸社会安全问题难以解决,其军事、政治安全领域跨境影响难以得到根治;其二,东盟共同体的建成与中国“一带一路”倡议的提出必将使东南亚区域内部的经济活动进一步升温,边境的经贸活动、项目合作在增加的同时,其安全态势也会日益复杂化,而需治理的领域与主体也会增多;其三,边境治理机制在治理的同时,也要加强与其他机构的合作,争取在源头解决“不安全”状况。因此,为了达成治理目标,未来中缅边境治理机制在路径设计方面需要分阶段在三个方面有所加强。

第一阶段,在治理领域方面,在继续将中缅边境的经济、社会与环境安全作为主要的治理领域之外,还需加强对可能在中缅边境出现的军事、政治安全影响加以提前预报与紧急应对。现存的治理机制主要针对中缅边境的非传统安全问题,但其源头的民族地方武装问题,及由其引起的与政府的军事、政治冲突还是要靠缅甸政府通过政治对话加以解决。目前,缅甸的民族地方武装问题还没有在短期内解决的迹象。因此,中缅边境亟需一种通过领域综合实现平台共享,信息共通的治理机制,以此对中缅边境现存的安全治理机制加以补充完善。

第二阶段,在制度框架方面,继续保持以“多边框架、双边合作”为主的治理机制设计。随着中缅边境各安全领域的影响正持续发生跨境扩散,未来中缅跨境安全复合体内的安全问题将不仅影响到中缅两国,而可能牵扯到区域邻国。因此,中缅边境的安全治理机制需要在制度框架上进一步多边化,以保证各安全领域的问题得到妥善解决。

第三阶段,在治理行为体方面,继续坚持以政府、区域组织为主的边境安全治理机制。但随着中缅边境各领域安全影响的层次扩散,未来中缅跨境安全复合体内的安全问题将对国家、区域、区域间甚至全球层面带来广泛影响。因此,对中缅边境的安全治理不仅应该局限于对现有问题的治理与解决,还应该将预防阶段加入机制中。在这一方面,中国与联合国合作的替代种植项目有很好的启迪意义,通过对边境毒品源头的拔除,毒品问题得到了有效抑制,这既减轻了中缅两国管控边境毒品问题的压力,又改善了边民的经济生活,同时也改善了区域的经济活动。因此,加强与联合国等国际组织在功能性领域的广泛合作,并通过对其他区域与区域间机制的借鉴参考,定能为中缅边境的安全治理提供不少有益经验。

四 结论

本文借助“安全复合体”理论,提出了对于中缅边境安全新的分析框架,即中缅跨境安全复合体概念,并在此基础上分析了中缅边境对国家、区域及全球层面的安全影响。通过上述分析可见 :中缅两国在边境安全上相互依赖,各安全领域不仅独立发展,其互动所产生的安全外部性还透过中缅边境产生安全影响的跨境扩散。因此,通过“安全复合体”理论框架来分析中缅边境,具有极大的理论解释力。

目前,中缅边境现存的边境联络官办公室机制,对于维护中缅边境国家安全、边境贸易、边民交往而言具有极大的现实重要性。但是,其本身在治理领域、制度框架及治理行为体方面的欠缺会为其有效治理带来消极影响。

未来,中缅跨境安全复合体的内核结构和基本特征不会发生重大变化,但是其对中缅边境的安全影响会随着国家、区域、区域间与全球层面的频繁互动而变得更加剧烈。中缅跨境安全复合体未来的治理机制急需覆盖更综合的领域、更多边的制度框架以及更多元的治理主体。

【修回日期 :2016-07-05】【责任编辑 :苏娟】

封顺,南京大学国际关系研究院国际关系专业2014级硕士研究生;郑先武,南京大学国际关系研究院、中国南海研究协同创新中心教授(南京 邮编 :210093)。

D815.5

A

2095-574X(2016)05-0122-24

2015-10-15】

*本文为2014年度国家社科基金重大项目“总体国家安全观下的中国东南周边地区安全机制构建研究”(项目编号 :14ZDA087)的阶段性成果。感谢《国际安全研究》期刊匿名评审专家和编辑部给予的中肯意见,文中疏漏由作者自负。

【DOI】10.14093/j.cnki.cn10-1132/d.2016.05.007