土地流转、阶层重塑与村庄治理创新

——基于三个典型村落的调研

张 翼

(中国社会科学院 社会学研究所,北京 东城 100732)

一、家庭联产承包责任制与土地流转

1949年之后,经历互助组、初级社和高级社等集体化运动而建立起来的人民公社,形成了“三级所有、队为基础”的集政治、经济、教育等为一体的功能同构模式,一度解构了传统社会以家庭为基础的劳动生产单元,建立起以党支部和生产队为中轴的权力框架,承担起日常行政治理的职责。

改革开放以来,人民公社向乡镇的转变、生产大队和生产队向村民委员会和村民小组的转变,并未从根本上改变基层的功能同构模式,亦未改变乡土村落长期勾连于一体的熟人社会结构。正如费孝通所言,不流动是乡村社会的重要特征[1]。村落自治模式的推行,退出了政府的直接管控职能,但却开启了基层的经济活力。联产承包责任制的实施,恢复了农民家庭对土地的经营权。这一具有划时代意义的改革事件,在大幅提升生产效率的同时,也解放了生产力,将剩余劳动力转化为波澜壮阔的流动人口——农民工,随之又进一步转化为中国有史以来最为庞大的产业工人阶层。由市场所配置的这种草根性流动,在将中国推向世界制造业中心的同时,还将这个古老的农业社会转型为工业社会。这一过程形塑的宏大变迁,给现阶段农村与城市的社会治理注入了全新内容。

由于户籍制度的限制,老一代农民工长期表现为“在城市打工、在农村生活”。所以,无论其在城市的收入如何变化,其都努力将自己的命运之根深深扎入乡土社会,为自己构筑防范风险的最后屏障。正因为如此,他们才用辛苦的血汗钱,先将茅草房或土坯房改造为砖瓦房,然后再改造为平层钢筋水泥房,最后又改造为多层框架楼房。在农民工流出之后,静悄悄耸立的院落和住房所表征的具体含义,逐渐凝聚到其对村庄的象征性权力上——宅基以其自然的存在,表达着村民的物载体利益,并以此为通径嵌入错综复杂的村庄关系之中。不管村民在村还是不在村,宅基地与住房、承包地与承包地上的产出、抑或其对公共建设和经营用地的利益诉求,都与其利益联系在一起。无论村庄结构如何变化,具有户籍资格的村民,都可借此而获得政治权力和经济权力的诉求机会。新生代农民工的流动,虽与老一代农民工有所区别,但其对土地权益的保护意识仍然很强。

以家户为单元的农业生产,在劳动力比较充足时,可以做到精耕细作。但在农业劳动力以其比较收益越来越多地转换为农民工的情况下,土地的单位产量与单位产值的增幅,必然会被局限在一定程度。所以,家庭联产承包责任制的局限性逐渐暴露出来:一方面,田埂纵横的小块土地不便集约化经营——无论水、电、田、肥、路等日常管理,还是优良品种的选择与机械化操作的推广,都难以发挥应有效率。另一方面,面对城镇化的拉力,农民仍然难以割舍那份土地情节,即使“离乡”和“离土”,也不会“离开与村庄那份权益联系”。

于是,为将剩余劳动力从土地解放出来、为提升生产效率、为强化粮食与水果蔬菜的安全管理,中国农民在不改变集体土地所有权的前提下,创设了多种土地流转方式,使土地逐渐趋于集中。不管是转包、转让,还是互换、出租和股份合作等基层创新,都得到各级政府的首肯、鼓励与推广。截至2015年,全国的土地流转率已超30%,有些省份的土地流转率已超60%,个别市县的土地流转率已超90%。土地转让的基本趋势是:华东地区、东北地区以及一些城市近郊地区的流转率较高,而西部地区和中部地区则相对较低。也就是说,经济越发展、当地城镇对农村劳动力的拉力越强、土地的利用价值越高,土地越易于集中使用,则流转率也会越高。按此逻辑,在全面建成小康社会的大背景中,只要常住人口的城镇化率每年增长、只要户籍人口的城镇化率继续提升、只要“民工荒”现象继续维持,则土地流转率还会持续上升,尤其是在距离当地中心城市比较近的农村。

尽管土地流转是在全面贯彻家庭联产承包责任制基础上进行的制度创新,是土地集体所有权、家庭承包权和经营权分置的有益尝试,但其社会影响,却与最初“责任制”的影响截然不同。在责任制下,只有具备村民户籍资格的家庭成员才能参与土地承包,并相对公平分配到与其权力一致的那个份额。但家庭作为主体、家族作为群落、村庄作为村民权力与义务的物质外壳与权利边界未曾发生改变——变化的是经济生产方式,是政治治理轴心的村委和支部从主要生产、组织和管理领域的退出。支部书记、村委会成员与村民发生联系的节点,集中在税收、计划生育、水电费征收等方面。有些村落组建了乡镇企业,但企业的主要领导由支部书记等承担。因此,在计划经济的遗产上产生的以市场经济为基础的家户农业生产方式,没有改变村落熟人社会的基本特征。

但土地流转过程及其所带来的人口迁徙、土地平整与机械化操作等,却既改变了农村基层的治理结构,又颠覆了精耕细作的家户土地小块生产方式,将中国村落社会自给自足的小农经济转型为集约化商品经济——原来以家户为主进行的农业生产已为农业企业所代替;原来以村民为主要劳动力的农民已为农业技术工人和农业体力工人所代替;原来以自我消费为主的农产品也为农业商品所代替。这将从根本上改变中国农村的社会基础和政治经济架构。

为系统分析土地流转之下的村落治理结构,笔者专门选择三个发生了不同程度土地流转的西部自然村进行了调查分析①应被访问地有关方面的要求,不便在此介绍其真实的县、乡和村庄名。。对尚未大规模发生土地流转的村落,本文的研究结论并不适用。

二、农产品商品化与村庄农企化

在当前的制度设计下,唯有土地流转才能提高集约化水平,也才能在农业现代化进程中节约劳动力。所以,土地流转的结果,必然是资本下乡或资本回乡,是家户承包的土地向农业企业和种粮大户的集中,是政府种粮补贴向农业企业和种粮大户的倾斜②为鼓励种粮大户扩大生产规模,提高集中生产效益,有些县或市对种植粮食作物50亩(含50亩)至100亩(不含100亩)的,每亩补贴160元;种植粮食作物100亩(含100亩)以上的,每亩补贴230元。。

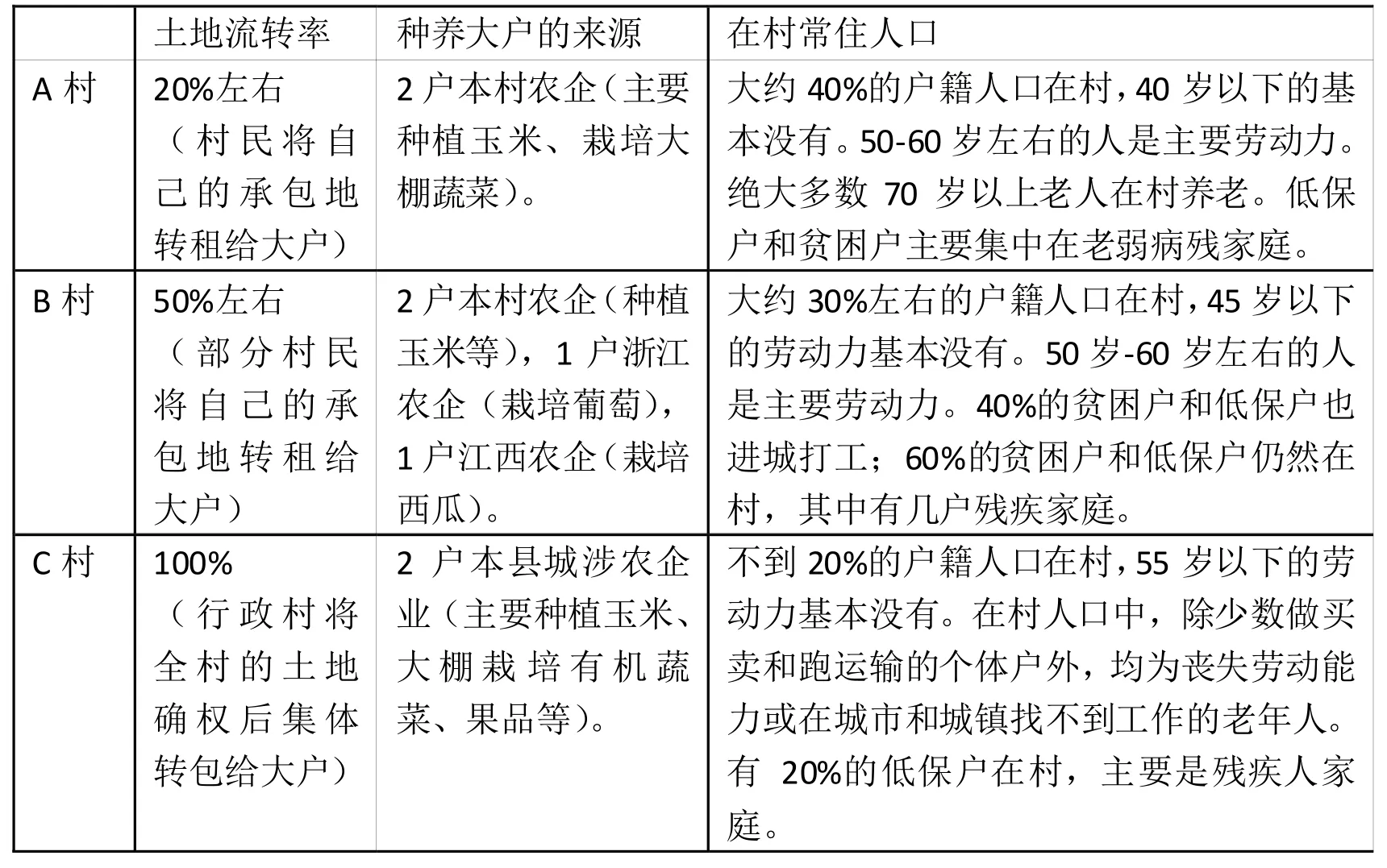

在我们调查的三个村庄,土地的流转方式各不相同。A村是村民与村民之间的转租。B村既存在村民向企业转租的形式,也存在村民小组将荒地转包给企业的形式。C村是行政村将全部土地转包给企业。因为这几个村庄与村民签署的承包期,将于2028年期满,所以,土地流转合同的期限基本在13年左右。每亩地的流转费在每年600-800元之间。在A村和B村,主要是45岁以下的年轻人将承包地流转出去,自己举家外出打工。C村是整个行政村将村民的承包地以每亩每年750元的租金租回,然后再与农业企业签订转包合同出租土地使用权。所以,每年过年之后,农村基本看不到年轻人了(详见表1)。

因为人口出生率连年下降,原各行政村小学,已全部停办。学龄儿童或集中到乡镇中心小学上学,或直接住校到县城上学(周末回家)。初中也集中到了乡镇,除乡镇所在地周边生源外,其他学生全部住校。绝大多数高中集中到了县城。镇与城市借此抽离了农村的文化精英。为适应学校向乡镇和县城集聚的大趋势,条件比较好的家庭开始在乡镇租房、在县城买房。与此同时,孩子的爷爷奶奶或母亲也开始了伴读生涯——这是教育拉动的城镇化。

还因为现在年轻人的结婚聘礼,开始向不动产转移,所以,新娶进家门的媳妇,不再遵循从夫从父居模式,而趋向于居住在县城的房子,故原来所说的农村“603861”等居民中年轻的女性和学龄儿童,已经不在村庄中了——年轻的儿媳进城生活与工作之后,孩子也进城上学,只有老人不得不在村养老——这是“丈母娘拉动”的城镇化。

因为种地收益小于打工收益,农民越来越趋于自愿流转自己家的承包地,这使土地流转率逐年上升。我们调查的A村,之所以流转率不高,一个主要的原因是距离县城较近,村民预期自己的土地会被征用,具有观望等待心理。另外,该村的主导产业是玉米种植——耕地用拖拉机、播种用播种机、收割用收割机、农药与化肥喷洒用无人机,这使每年投入到每亩土地之上的“工时”减少了。只要一个电话并支付相应费用,这些劳动都可以在“农户”不在场的情况下委托他人完成。在我们的调查地,每天一个工人的价格在70-150元之间。村庄的劳动力基本商品化了。

原来存在于村民之间的那种温情脉脉的血缘面纱、乡民情感、劳动互助关系等,开始逐渐让位于市场契约关系。每天早晨,都会有商贩的车辆从乡镇和县城拉来馒头、蔬菜、面包、鸡蛋、面条等食品叫卖,村民稍做加工即可食用——厨房早就发生了革命。自给自足的生产和消费模式,不得不让位于市场交换的消费模式。原来是村庄的食品运送到乡镇与县城赶集,现在是乡镇和县城的企业将各种食品供给到乡下。村庄已转变为城市经济的辐射网点——村庄内部的日常生活商品化了。

表1 调查村落的基本情况

但最大的变化集中在农业生产方式上。原来的农地经营,主要以家庭为单位进行。生产什么、生产多少、如何生产,都需要家庭分工安排。但在农民工流动、人口老化、土地流转、农企大户经营的情况下,农业生产方式发生了重大变化。在我们调查的A村,虽然两户种植大户——农业企业主都是本村人,而且流转到其手里的土地只占整个自然村土地面积的20%左右,但其产值却占60%左右。在B村,4户农企产值占整个自然村的85%以上。在C村,99%以上的产值是由2户农企创造的。为什么A村和B村农户经营的土地还占很大面积,而其所有家户集体相加的产值却比较低呢?主要原因在于家户手里的农产品难以商品化。再加上玉米价格下滑,家户的小规模经营又不具仓储能力,所以,其生产的农产品,如果不被农企所收购,则可能“有产量却没有产值”。农企或种粮大户通过集约化经营,大大降低了生产成本,即使农产品价格下跌,也会收回成本,加之多样化经营,其可以在总体上保持盈利。另外,农企还易于掌握市场信息,使其产量转变为产值,实现农产品的货币化。在市场波动的年景,农企和种养大户还可以通过保鲜性仓储,做到反季销售,抵抗农产品价格周期波动带来的负面影响。于是,有些家户为顺利将农产品商品化为货币产值,就与农企提前协商收购价格以降低风险。虽然土地的承包经营权没有发生流转,但其生产终端已流转到农企和种养大户那里了,他们不得不依附于农企而发展,已成为农企生产链条上的一个部分。由此可见,村庄的生产方式也开始企业化了。

三、结构困境与村庄阶层异质化

前文指出,在计划经济时期,甚至再往前推,在有文字记载的村落历史,村庄都是以家族或家庭为单元所形成的熟人社会。即使在“三级所有、队为基础”的人民公社时期,家庭虽不是一个完整的生产单位,但却是一个完整的消费单位,维持着熟人社会的基本模式。改革开放前期创造的制度红利,主要将剩余劳动力引向了城市,村庄内部继续保持熟人社会的基本架构。村庄的权力,也属于由熟人社会产生的党支部、村民委员会和村民小组。

但在土地向农企和种养大户逐渐集中的过程中,村庄的人口构成和阶层结构异质化了。

表面看起来,规约村庄政治结构的规则体系没有什么变化。村民会议是最高权力机构。在村民会议不能召开时,村民代表大会完成协商议事过程。村民委员会和村民小组作为行政机构,管理村庄的日常工作。党支部上传下达,在乡镇党委领导下驾驭村落各项事务,而不仅仅是领导村委。

可在现实中:

全体村民大会基本没法召开,甚至很难召集到一半村民参会。虽然具有村民户籍资格的人享有选举权和被选举权,但大量村民的外出打工,或者向城镇的搬迁,已降低了其参与选举的积极性。只要其土地权益、宅基地权益和公共建设和经营用地权益得到保障,其他事务均可他置。即使是村民代表大会,也已很难召集。比如说,要使土地合法合规流转给非本村的出资人,需要有三分之二以上村民同意才可完成,但在我们调查的B村和C村,为将土地转租给外来的企业,村委会干部不得不通过打电话征求意见,最终由村民代表会议走完程序——有些在城市的农民工只能电话联系,他们不可能前来参加会议。

“能人治村”已转变为“老人治村”。现在,有能力的人、年轻人都已农民工化了。留在村庄的人,大多是体弱多病或有所残疾的人(还有少数跑长途运输的买卖人)。在这种情况下,很多村落经常找不到一个合适的支部书记。原来所说的“能人”在村里很难发现。在我们调查的三个村庄,其支部书记或村委会主任,都已经老化。事实上,农村精英的流失已成为不争的事实。

村委会成员由“住村”逐渐演化为“不住村”。有些支部书记和村委会成员,已在县城购买了住房,平常住在县城,村里的“老宅”经常关门。上级要来检查或者乡镇安排了具体任务,他们才从县城开车回来陪同。在土地流转的大背景下,支部书记与村主任的职位,不再吸引“村庄精英”。这使乡镇一级的官员,不得不向县城和市里申请更多财政补贴以留任支书和村主任。从全国来看,西部地区的支书和村主任的工资和补贴相加每月已超2000元,东部地区或大城市近郊村落支部书记和村主任的工资和补贴每月相加已超3000元。村落的自治,正逐渐转变为政府购买工作岗位的“他治”。

农企和种养大户强化了其在村庄的话语权。对于那些流转到土地,并成为种粮大户的农场主来说,如果其是本村村民,则其话语权自然会加强。对于那些村庄户籍之外的农业企业主来说,虽以契约方式获得了土地经营权,但很难融入村民的日常生活之中。为了“办事方便”,这些人不得不与乡镇领导和村委成员密切来往,借此提升其对各项公共资源使用权和收益权的话语权。在调查的村落,基本没有村集体经济。为修桥补路、疏通河道、拉通电线、组织村落文艺会演等,村委会成员不得不依靠农企赞助。从某种程度上说,离开了农企的“帮忙”,很多事务无法做成。这种互补关系,使村干部和农业企业家易于形成利益共同体。

村庄内部收入差距渐趋拉大。种粮大户不但能够获得自己预期的那份收入,而且还能顺利拿到政府的各项补贴。银行也倾向于贷款给农企,而不愿为村民放款。村庄内部的老年农民,只能勉强维持生产,很难将农产品商品化为货币。他们主要依靠子女外出打工收入的转移而购买蔬菜以及其他熟食。在农业企业主收入上升,而普通村民尤其是老年村民收入保持不变的情况下,村庄内部的收入差距也会迅速拉大。

所以,在流转了土地的村庄,现存的社会阶层可以归并为以下几类。

第一,有时“在村”、有时“不在村”的村干阶层。这个阶层主要由支部书记和副书记、村委会成员和村民小组成员等构成,主要管理村落日常公共事务,包括对政府文件的上传下达、张贴宣传板报、在村委会值班、监督村医按时上班、接待来访、调解各项矛盾等。

第二,“在村”的老年农民阶层和村民阶层。他们由耕种土地的老年农民和不再耕种的老年居民所组成。老年农民耕种的蔬菜和粮食主要用于自给,而不是为了市场。其中的绝大多数,是无法进城或不想进城的老年人,也有少数留守儿童。在老龄化的影响下,农民正逐渐退出生产领域而转变为老年居民,这可看作是农民阶层的“在村居民化”过程。在土地还没有流转完的自然村,既存在老年农民阶层,也存在单纯消费的居民阶层。但在土地已经流转完毕的自然村,则仅仅存在居民阶层。居民阶层是一个需要供养才可生活的阶层,故具有“非职业”的“非阶层”意义。

第三,“在村”的农业技术工人阶层。这个阶层的绝大多数上过农校、能够驾驶农用大型机械,能够通过网络掌握物流。他们收入较高,通常代表农场主阶层处理农企的具体事务。他们更像是农场主的代理人,常年住在村庄,却不与村民接触。为避免矛盾,农场主特意将农场场部建在距离村民居住区较远的地方。在整个村庄土地区划内,他们是最年轻的人,也是人力资源最丰富的人。在我们调查的C村,因为绝大多数村民外出打工,所以,该村的劳动力,主要是农业技术工人,他们类似于固定工。

第四,“不在村”的体力农业工人阶层。这个阶层基本不与村庄发生权力和经济关系,而只听命于技术工人阶层的指挥。当需要劳动力的时候,农业企业主或种养大户就去劳动力市场招募这些人,以每天70-150元的价格雇佣其劳动。在不需要劳动力的时候,这些人就在城镇或城市其他地方做临工。在我们调查的A村,种粮大户曾经雇佣过本村农民,但因为各种复杂关系而发生过激烈冲突,故在随后需要耕种或收割时,也开始在劳动力市场雇佣临时工。所以,那种农民先将土地出租拿到一份租金、然后再通过给农企打工拿到另一份工资的说法,正在现实中消退。体力农业工人阶层,是一个变动的阶层,类似于临时工,游走于城市和农村之间,以临工化方式生存于市场的缝隙之中。所以,不仅城市的农民工具有临工化趋势,农村的体力农业工人也处于临工化状态。因为是临工,所以,这些人可能不认识自己的“老板”——属于“不在村”之列。

第五,“不在村”的农业企业主阶层(或曰农场主阶层)。这是资本下乡形成的新型经济精英阶层。与村干部的老龄化相比,这些人更年轻、更有文化、更会市场运作,也更善于疏通其与乡镇的关系,甚至也认识“市里或省里的人”。这些人人数虽少,但却具有经济支配权和政治话语权。因为他们可以系统分析农产品市场信息并掌握农业种植和养殖技术,所以,他们逐渐收并了村庄的专业合作社。农业企业主阶层通过其与村干阶层的来往,影响了村庄的重大决策,形成精英联合趋势。在村民生活发生困难时,企业主阶层间或会施以援手。但这些企业更像是“飞地经济”:在扩大再生产时,他们希望廉价租到土地;在缩小规模时,他们又希望能顺利将土地退还给村民或村庄。他们赚了钱,很少会为村庄的发展创造条件。但他们赔了钱,却会拖欠承包费。这个阶层的根据地在城市,农村是其车间。因为有农业技术工人在管控,故其不用住在村庄。因为有他们的存在,城市才以资本的无形之手,控制了农产品的生产和流动,进而也影响了农产品价格的波动。

第六,“不在村”的农民工阶层。因为土地发生了流转,或因不用每天忙于耕种,他们或选择近距离流动到当地县城打工,或选择长距离流动到外地城市觅职。在外地打工的那些人,更倾向于将土地流转出去。他们几乎全年不用回到村落。这就使这部分人属于职业阶层意义的产业工人阶层,但却因与村庄存在土地权益联系而被赋予“不在村”的“村民”意义。他们更希望农业企业经营和收益稳定,这样就可以顺利拿到租金。故此,这部分人举家迁移率较高。他们的第一代,还熟悉村庄的日常生活,具有恋家的“家乡情怀”。而他们的第二代,则正将自己的生活逻辑建构于城市之中,但却更关心自己在村庄的利益得失。

人们所处的阶层不同,其利益格局和权力博弈关系也会不同。这会在很大程度上影响当前村庄内部的治理结构[2]。

四、利益博弈与村庄内部冲突

有社会的地方就有社会矛盾。在社会发生变迁的地方,其社会矛盾的表现方式也会发生变化。土地流转过程已将村庄内部的社会矛盾与冲突置于新情境之中。农村生产的企业化、日常消费的商品化、村庄人口的异质化、阶层关系的复杂化等,正在改变村落社会的治理基础。

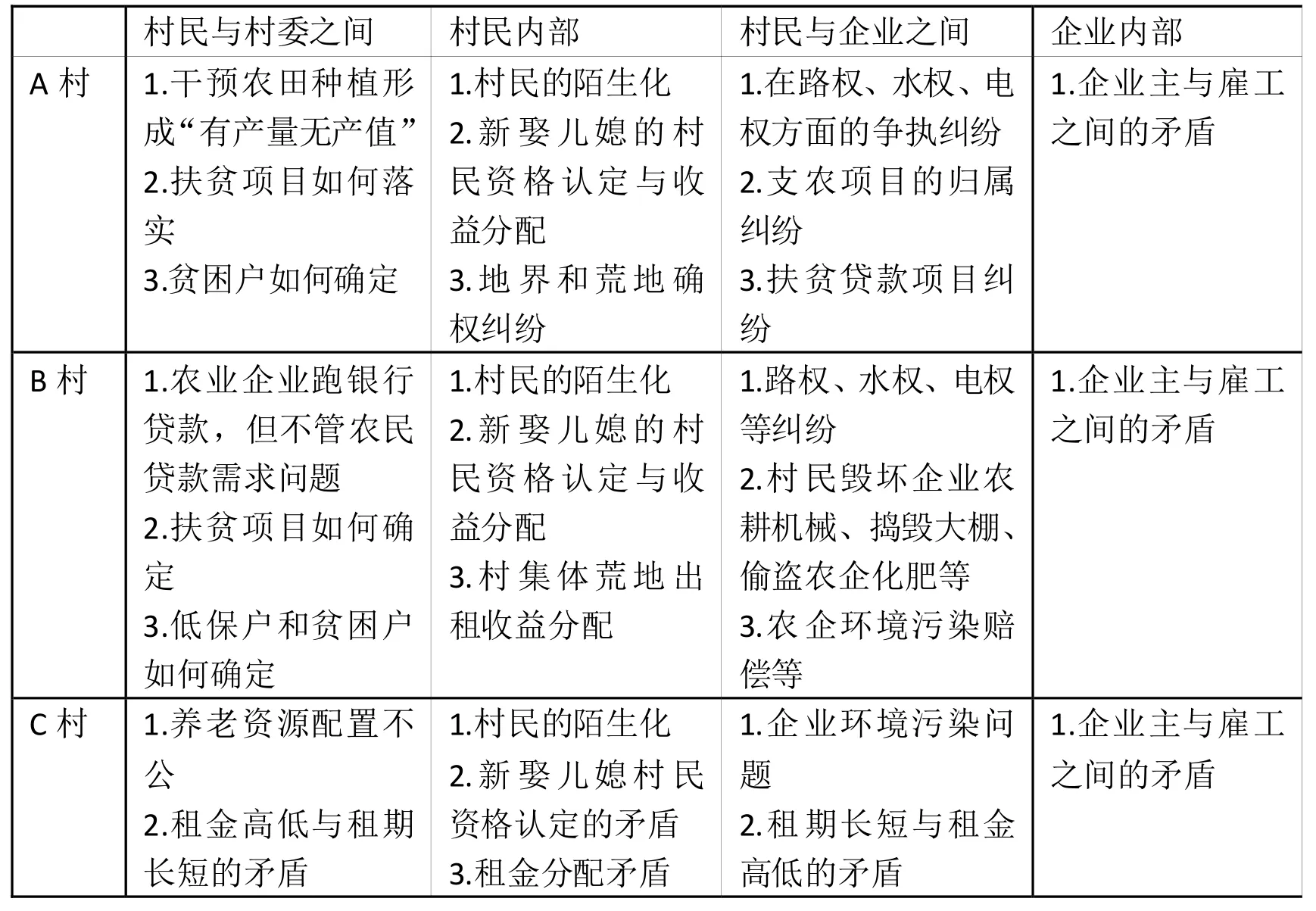

从表2可以看出,从冲突的来源上,我们将村庄的矛盾主要划分为“村民与村委之间”“村民内部”“村民与企业之间”“企业内部”的矛盾。这样的分析,有利于从源头治理角度排查问题。

“村民与村委之间”的矛盾,更多体现的是村民阶层(农民阶层)与村干阶层之间的矛盾。为完成调整产业结构的任务,村干需要贯彻乡政府的指示精神。即使是从良好的意愿出发,在利益相对一致的基础上,村干阶层与农民阶层之间也会发生冲突。A村的情况,主要表现为减少葡萄种植亩数、扩大玉米种植面积而引发的矛盾。对于农民来说,以家庭联产承包责任制的逻辑,种植什么、种植多少都应该由自己决定——自己才是责任主体[3]。但因为前几年鲜食葡萄没有卖上好价格,而玉米价格相对比较稳定,而且投入的劳动力较少,故镇政府为贯彻县里的决定,为完成增收攻坚任务,于2015年下达了动员农民种植玉米的指示。但2015年年底玉米价格大跌,从2014年1.2元的收购价降低到2016年年初0.8元的市场收购价。这大大打击了农民的增收预期,由此而发生了“要村干部负责”的上访事件。除此之外的矛盾,主要集中在低保户、贫困户的确定上,毕竟,低保户可以拿到低保金,贫困户可以得到政府的扶贫支持。但在C村,村民与村干之间的矛盾,主要表现为土地租金高低和租期长短的争议。在A村和B村,村干阶层仍然被赋予组织和检查生产的职责,但在C村,村干阶层的工作,已经全部转移到“做好各项服务”上,尤其是做好为老年人提供各项服务上了。所以,土地流转率越高,村干阶层的“服务化”趋势越强,甚至基层党组织的主要工作,是将支部建立在老年人之中。

表2 利益博弈与村庄内部的矛盾

村民之间的矛盾,正在从熟人社会的矛盾类型转变为陌生人社会的矛盾类型。村庄人口的陌生化,不仅发生在外来的农企技术工人与老年村民之间,而且发生在年轻的具有村民身份的农民工村民与常年住村的老年村民之间,更可能发生在常年外出打工的农民工之间。最典型的情况是:65岁以上的老年人已经不认识30岁以下的年轻人了——甚至连名字也叫不出来,更别说辨识。村民之间的矛盾,如果发生在熟人社会,则会通过家族之间的协商,以非正式制度的方式解决。但如果发生在陌生人之间,则更倾向于通过司法途径解决。即使发生“儿子不养活父母”这种家庭或家族内部的矛盾,村干在调解不下去时,也会建议他们“司法解决”。对于那些最近几年才嫁入村庄的“儿媳妇”来说,因为不与公婆住在一起,所以感觉公公婆婆都很陌生。那些自幼住校上学的儿童,其成长过程,很少与村庄发生联系,回村基本是“探亲”,他们既不懂稼穑,也不懂村庄惯习,但因“继承关系”的先赋性,他们才具有了村民资格。村庄的新出生人口和新嫁入人口,希望从村集体出租的土地中分配到租金,这会摊薄原有户籍人口的租金收益。于是,那些新生了孩子的家庭和新娶了媳妇的家庭,就与没有新生儿的家庭和新娶入儿媳的家庭之间发生了矛盾。那些有大学生的家庭和闺女出嫁到别处的家庭,也不愿放弃租金收益。这种冲突,是村民阶层内部的冲突,但经常外化为村民与村干之间的争执,有时也会延伸成村民阶层与农场主阶层之间的矛盾。村民经常说,钱不在多少,关键要公平公正。他们希望村干能够站在他们预期的立场做出决策。一旦难以形成一致认识,有些村民就以退出集体出租协议相威胁,或以缩短出租租期而讨价还价。

村民与农企(农场主)之间的矛盾,经常表现为争夺村内公共资源的矛盾。在村的老年农民或老年居民与农业企业在路权、水权、电权等方面存在重大争议。有时候,在地界、环境污染以及支农项目款项的安排等方面,也会酿制激烈冲突。农民工在城市可以稳定就业时,愿意出租家庭的承包地。农民工在城市不能顺利就业或希望回归农村发展时,就希望收回自己的承包地,但因为已经签约,形成契约关系,故难以收回,于是就开始制造麻烦,要么挖断水渠,要么捣毁农场机械,要么偷盗农场工具。经济波动或经营不善之后,农民要回土地的冲动也很大。这是村庄内部新生的矛盾与冲突。农民与农场主之间的显性矛盾,有时会衍生成其与村组和村委会的矛盾。村民在不认同契约内容时,就会通过上访追究党支部和村委会“廉价”出租土地的责任。改革开放之初,在村民取得承包地时,为少缴税,当时的生产队将一亩三分地当作一亩地划分给村民。但在村委会将土地转包给农业企业时,村民就要求重新丈量土地,以实际存在的亩数签约,以免肥水流了外人田。农场主或农业企业主为保住原有合同的效力,经常会雇佣村干部做一些活,防止村干与村民形成同盟。

企业内部的矛盾,是输入性矛盾,是村庄很难解决的矛盾。这些矛盾经常发生在企业主或农场主与普通体力农业工人之间。这些体力农业工人,因为来自劳动力市场,属于临时工性质,互相不熟悉,很难集体团结起来形成群体压力。所以,单个人的反抗,或者表现为“弱者的反抗”,或者表现为“烈性的反抗”。如果是工资拖欠,因为通常只会拖欠几个工作日,数额不是很大,往往会表现得柔性一些。但如果发生的是工伤,则会表现得烈性一些。正如村民与企业发生矛盾会捣毁农用机械那样,农业体力工人在受到不公对待时,也会打砸企业设施,破坏劳动工具。这种矛盾发生时,村委会很难介入调解。因为村委与进村企业之间的关系,经常表现为村民与企业之间的经济合同关系,或者是村委代表村民与企业之间形成的经济合同关系。而企业内部发生的员工与业主之间的矛盾,不在户籍“村民”之列,故村委一般不予干预。但如果是由村民受雇而发生的与企业之间的纠纷,则村民会要求村委会出面干预。久而久之,企业已不愿雇佣村民劳动了。

五、村落变迁与治理创新预期

从前面的分析可以看出,在土地流转大背景下,原有村庄内部的制度设计已难以完全满足村庄的基本治理需求,原有制度设计正失序于当前的结构变化之中。这些问题突出表现为以下几个方面。

第一,在政治上,企业员工的村民化会衍生出选举权与被选举权。外来资本嵌入农村之后,资本的趋利性质必将使其更深入地参与村庄的利益配置。而获得更有利配置权的基础,就是将企业员工“村民化”。事实上,这个通道可依法取得。经2010年10月28日修订生效的《村民组织法》规定,村民委员会选举前,应该登记以下三类选民:一是户籍在本村并且在本村居住的村民(即前文所说的在村农民阶层和居民阶层);二是户籍在本村,不在本村居住,本人表示参加选举的村民(小部分是嫁出的闺女、大部分是城镇化的农民工阶层);三是户籍不在本村,在本村居住一年以上,本人申请参加选举,并且经过村民会议或者村民代表会议同意参加选举的公民(这主要涉及外来的农场主和受雇的技术工人)。第一类人自然是选民,第二类人经常不参与选举。在这种情况下,第三类人的选举积极性就成为影响村庄政治格局的主因。通过前文分析可知,企业招募的农业技术工人,虽然户籍不在本村,但居住时间大多已超过一年,于是就可以申请参加选举,获得选举权和被选举权。在人口流动的大背景下,因年满18周岁的村民无法全部参加村民会议,所以,村民代表会议便成为日常议事机构。村民代表的中间力量,往往是现任村委会成员。而现任村委会成员——村干阶层又与农场主阶层或企业主阶层过从甚密,所以,他们一旦提出申请,就有可能获得村民资格意义的选举权和被选举权。在村民参选村主任和村支部书记意愿不强的情况下,如果企业主阶层或企业主阶层推荐的技术农民工人当选村委会成员,则原有权力结构格局将发生重大变化。也就是说,如果“外人”当选,则熟人社会的基层治理,将会转化为陌生人社会的基层治理,这会大大影响村庄公共物品的分配权。

第二,在经济上,农业生产的企业化会消解村庄的经济基础。土地流转的持续进行,使农业正在转变为外来企业的农业,农民正在转变为外来的农业工人①在这里,农业工人的概念不同于职业农民,但可以将农业技术工人理解为职业农民。,农村正在转变为老年居民的农村。原来的“三农”问题正在演变为“新三农”问题,即农业企业化、农民职业化和居民养老化问题(农民“去生产化”后趋于养老)。表面看起来,农业企业进入村庄之后,农业的产值迅速提升了,但农企的“飞地”性质,使其盈利更多流出村庄,而不是积淀在村庄,这不但使农民难以分享发展成果,而且还会加大农村社区的收入差距。也有人提倡农民以土地入股方式参与开发,即以企业出钱、农民出地的方式形成股份合作,让农民具有不断分红的机会——以此分享发展可能形成的收益。但在现实中,绝大多数企业偏好于通过土地转租而自我开发。

第三,在环境上,村庄的生态系统存在循环失序问题。在原有家庭联产承包责任制下,家户会将人畜粪尿、秸秆菜叶等生活垃圾发酵后,作为有机肥输送还田,这既增加了土壤的腐殖质含量,也净化了房前屋后的环境。但在土地发生流转后,企业更多愿意使用化肥或从养殖企业购置牲畜粪肥。企业不可能与农户一家一户地签订农家肥购置合同。在劳动力外出之后,农户也没有能力将农家肥运到企业承包的农田。于是,村庄的人粪尿和农家养殖的牲畜粪尿,便无法被发酵为肥料使用,而会积累在农户厕所,形成院落内的污染。因为怕院落被污染,老年村民经常将这些粪便就近倒置于村落附近,造成村落周边地区的污染。每逢领导前来检查,村委就召集低保户打扫卫生,清除粪便。但长年累月集聚的垃圾往往难以彻底清除,其成为村落的主要污染源。当前农村的污染,一是人粪尿、二是塑料薄膜形成的白色垃圾、三是秸秆焚烧引发的烟尘。这三大污染,现在很难治理。

第四,在干部配置上,村干部有转变为企业雇员的可能。企业主阶层处理好其与村庄关系的捷径,就是将村干部内部化为雇员。在土地流转完毕之后,村干部在村庄的活动,就不具“实质”生产意义,而具“形式”服务意义。村干为农场或农企提供的服务,“总不能理所当然是免费的吧”。况且《村民组织法》也不反对村干在农场或农企那里打工。这样,服务关系就逐渐转变为雇佣关系。村干也就自然转变为企业的雇员。在原来的制度设计下,村干本应成为村民的代理,但在成为企业雇员后,村干会转化为企业的代理。这会在很大程度上影响村庄内部的治理方向。另外,企业主与乡镇一级官员之间的关系,也往往更密切一些。每逢“上面”有专门用于支农的项目,乡镇干部也乐意找企业完成。这就使乡村的权力结构,从村落社会脱嵌出来,转变为“飞地型”经济基础之上的精英政治。

第五,在土地使用上,农企具有剥夺性开发冲动。因为农民的承包期是既定的,这限制了农场主或农业企业主的租期。对于农民(户籍村民)来说,在30年承包期满之后会理所当然继续承包。但农场主或农业企业主一般只能将租期签订为十几年(绝大多数地方在1998年进行了第二轮承包,故2028年将到期)。签约期满,理论上可以续约。但能不能续约存在一定的制度风险。这使农场主的投入具有短期性。为保证收益最大化,其对土地的开发,就具有剥夺性,而不具休耕性。

在这种情况下,农村基层组织的基本制度设计,还需要继续创新,并以此适应土地流转率的提升[4]。如何召开村民会议?如何赋予村民代表会议以新的职责?在村庄的企业化过程中,如果企业与村民签订了长期承包合同,而村民基本进城,则是否需要一个代理机构与资本下乡后形成的农业企业讨价还价以保证村民的利益?在土地已全部流转完毕的村庄,是不是还需要建立村委会和党支部?进而推论:如果一个乡镇的土地已全部流转完毕,则乡镇的党委和政府该如何转型?是不是还需要继续维持乡镇党委与政府的原有职能?这些问题,都非常急迫地需要研究和分析。

毕竟,在资本找不到较好实体投资的大环境下,其向农村发展的大趋势不会改变。当流转了土地的村民逐渐转变为消费意义的居民时,他们的生活,就既与土地的产出之间失去了联系,也与村庄的发展之间失去了关联。基于乡土社会建构的初级群体关系,正让位于基于契约关系而建构起来的市场关系。农业的企业化,也将乡村的公共产品带入市场交易之中。低保户之所以承担着打扫卫生的职责,实际是村委拿了政府的“低保金”为某些村民保住了“低保资格”——这个交易过程所蕴含的逻辑,就是“你要持续不断地领取低保费,你就有义务承担村庄内部维护公共物品的劳动”。同理,政府给支部书记和村民委员会组成人员发放补助(或工资)的逻辑,也可以解释为政府购买公益性工作岗位的逻辑。基于熟人社会建立的以村民自治为取向的制度规约所发生的一切变化,都是我们思考未来村庄治理的基础。唯有如此,才会在城镇化、新型工业化、信息化和农业现代化进程中,妥善解决好未来发展所遇到的一个又一个难题。