高校自主化之路:新加坡的经验与启示

吕玉辉

摘 要 建设世界一流大学和一流学科,需要有应对快速变化的高等教育管理制度创新和机制设计,在不断变革、充满竞争的环境,赋予高校更多自主权是世界的潮流。十余年来新加坡政府主导高校自主化改革,在承担拨款和监督的基础上赋予高校更多自主权,同时通过三大协议来保证高校的办学方向和质量。在简政放权的大背景下,合理借鉴新加坡的改革经验,调适政府与高校的关系,改革高校内部的治理结构,将会激发高校的自主意识和责任精神,提升高等教育的国际竞争力。

关键词 新加坡;大学自主化;经验借鉴

中图分类号 G471 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)15-0045-04

一、问题的提出

英国教育市场咨询公司(Quacquarelli Symonds,简称QS)发表了2015年世界大学排名,前200名中,大陆高校仅占7所,且清华大学排名25,北京大学位列41名。《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》国发[2015]64号文[1]提出要建设世界一流大学和一流学科,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列。面对世界高等教育的发展趋势,我国的大学仍有不小的差距,随着国人生活水平的提高,越来越多的中国家长把孩子送出国门,去海外接受教育,这是一个尴尬的现实。面对世界高等教育的激烈竞争,国内大学虽然在不断改革,且进步很快,但仍然面临体制不顺、机制不活、效率不高等诸多问题。如何提高中国高等教育的供给质量,建成世界一流大学和一流学科,满足民众对高等教育的新期待,是中国高等教育永续的发展主题。

与此不同的是,十多年来,同处亚洲的新加坡,却有几所大学快速跃升,引起高等教育界的瞩目。依据QS大学排名,新加坡国立大学由2005年的19名提升至12名,新加坡南洋理工大学由2005年的61名跃进到13名。我国的高等教育体系与新加坡有类似的地方,都处于汉文化圈内,高等教育以公办为主,政府是大学主要的办学、投资和管理主体。新加坡政府在2006年进行了大学自主化改革,三所公办高校成为自主化大学。公立大学是否可以自主化?如何推进中国特色的大学自主化改革?新加坡的经验也许会对国内的高校改革进程提供一定借鉴。

二、新加坡大学的自主化之路

(一)新加坡自主大学的改革历程

1999年,为更好应对知识经济的来临,积极融入全球教育竞争,确保新加坡高等教育的竞争优势,新加坡政府成立大学治理和拨款指导委员会,酝酿推进大学改革。

2000年,政府接受了指导委员会建议,适度扩大了大学办学自主权。当年,成立新加坡管理大学,进行大学公司化治理改革试点。

2004年,新加坡政府再次设立大学治理问题的专门委员会——大学自主、治理和拨款指导委员会。

2005年底,《新加坡国立大学(公司化)法案》和《南洋理工大学(公司化)法案》经新加坡国会审议通过并由总统签署颁布。

2006年4月1日,新加坡国立大学和南洋理工大学从法定机构转为非营利企业,成为自主化大学。

(二)大学自主化后的内外部治理

1.大学自主化的内涵

新加坡政府在2005年5月发布的《大学自主:迈向卓越巅峰》的报告中,对新加坡三所大学与政府的关系,大学的内部治理进行了一系列机制创设和制度创新,内容包括修改法令,组建大学董事会,政府通过问责协议框架来保证对大学的问责等。三所大学(新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学)通过制定自己的组织纲要和大学章程,以非营利、有限公司的形式注册,在公司法的框架下行动。

大学自主化改革后,大学董事会成为大学的最高领导机构,决定大学的未来发展战略,大学拥有自行分配经费、部分招生决定权、自行拟订学费标准,全权处理人事聘任和薪金分配等权利。同时,大学建立年报制度,每年要公开发布发展情况,接受教育部和政府相关部门以及社会的监督,每五年还要向教育部提交发展报告,接受教育部评估,以保证高等教育的质量[2]。

需要指出的是,大学自主化并非商业化,自主化的大学仍属非盈利性质,政府继续给予75%的资助,同时大学也应加大市场的应变性,应积极向外争取捐款, 筹募办校资金,对自身的办学策略、管理架构等进行全方位的检讨,提高国际声誉和科研水平,更快地针对市场的需求与激烈的竞争做出灵活反应。

政府和大学的各自权责通过相关法案和协议加以明确。调整政府与大学关系的相关法案主要有:《公司法》(Companies Act)、《慈善和公共机构准则》(Code of Governance for Charities and Institutions of a Public Character)、各大学法案等。

新加坡教育部在大学管理上的主要职责为:制定新加坡高等教育总体发展政策并指导大学实施;制定大学责任框架并评价其执行情况;任免大学董事会成员;向大学提供经费支持,并对其管理使用情况进行检查;要求大学定期向利益相关方和社会公布财务状况;大学处理全部资产或实质上拥有的全部资产,自愿解散或终止,增加、删除或修改大学章程条款等行为需教育部批准。

2.自主大学的责任框架体系

大学自主化改革后,为确保大学能善用公款,办学目标符合国家政策,有较高的办学质量,政府主要通过如下三大协议来保证大学的办学方向和质量。

政策协议(Policy Agreement):明确大学的自主范围和大学在违反政策协议时要受的惩罚,主要是保证大学在自治的前提下,能够实现政府制定的高等教育发展总体目标和规划。

绩效协议(Performance Agreement):由大学制定,教育部认可。主要是确定大学在一定周期内的总体发展目标以及教育教学、科研和培训、社会服务以及机构发展等具体领域的主要发展指标。每五年该协议审核续签一次。

质量保障体系(Quality Assurance Framework):主要是通过大学内部评估和教育部指定的外部评审相结合的方式,确保大学能够有效使用资源,实现预期发展目标。大学每五年需提交一份发展报告,教育部组织校外评估团对学校进行评估。

3.治理结构

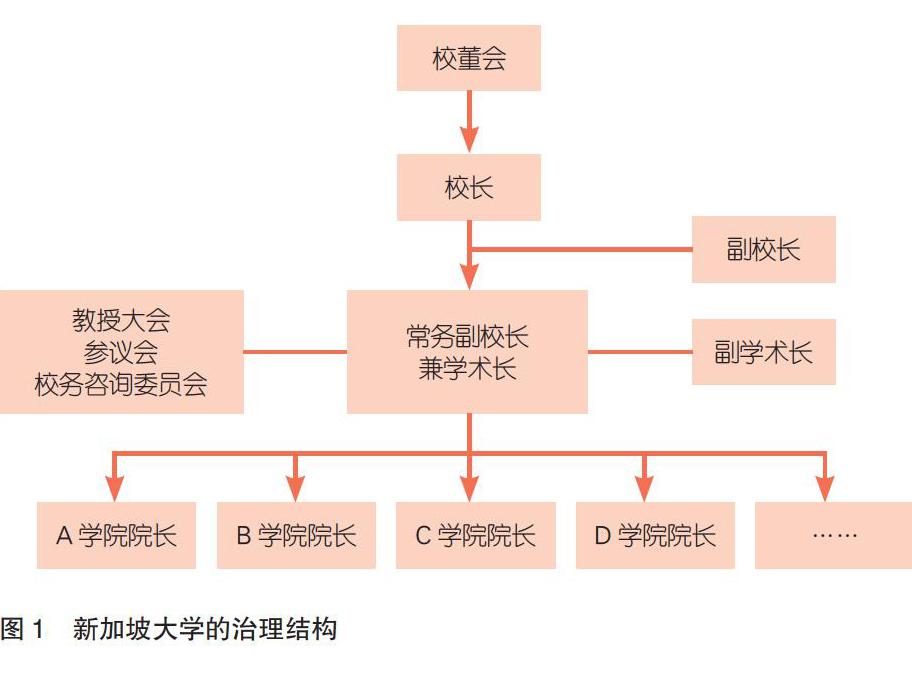

大学校董会。由20多名资深学者、成功企业家和知名商界人士组成,是学校最高领导。职责是:宏观的引导学校管理层实现愿景和目标;承担重大责任,对学校事务享有最终决定权;决定学校财政方针,确保学校使用资源得当(学校在处理财务上有更大的自主权),选出适当且有热忱的成员, 愿意为学校出钱出力。董事会下属8个专门委员会,协助董事会监督大学和协助决策。新加坡大学的治理结构如图1所示,在这个架构中,董事会行使办学决策权,校长行使执行权,执行董事会的决策,专家学者提供咨询、论证和讨论大学办学中的重大事项。三者各司其职,保证大学愿景的达成。

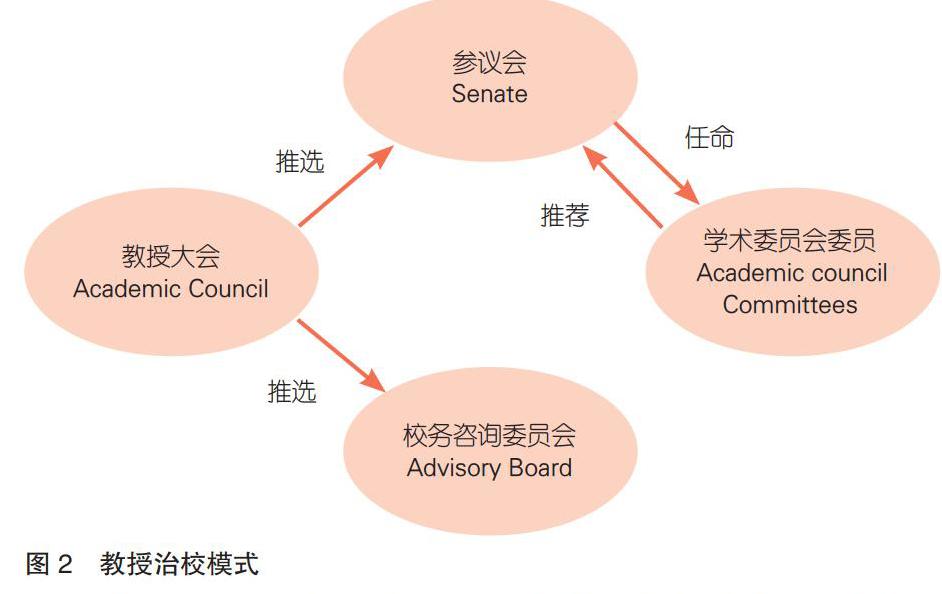

教授群体参与治校(以南洋理工大学为例)。教授大会(约1500人):2008年4月成立,效仿斯坦福大学模式,由各级全职教授组成,对学术事务提供反馈。参议会(50人):由教授大会投票选出,代表教授大会,与校领导商议行政事务。校务咨询委员会(9人):由教授大会投票选出,由终身教职正教授组成,代表教授群体,为校领导提供常务咨询。

教职工的聘任与考核。大学享有充分的用人权,以优渥的待遇面向全球招聘教师,然后从中选优。被招聘的教师3年为一聘期,6年拿不到副教授职位,就会失去教职。副教授职位的晋升,要通过排名在所在大学之前的大学教授同行评议,全部通过才能考虑聘任;此外,还要经过二级学院委员会委员听课,学生评估等才能聘任。严格的聘任和考核程序确保了优秀人才留任。

通过学校的内部治理,董事会向校长授权,校长向二级学院院长授权,院长向系主任、教职工授权,一级一级的资源下放、压力传导,并制定公开、公平、科学的绩效考核机制,激发大学利益相关者的主人翁意识和创新精神,使整个学校充满动态的活力。

三、新加坡大学自主化的意义分析

高等教育家克拉克·克尔说:“第一次真正具有国际性的、高度竞争的知识界正在出现。要想融入到这个圈子中去,就必须依照功绩原则行事,而不能依赖政治或其他什么思想。同时必须给予高等教育机构足够的自治权,使他们能够在国际竞争中灵活、富有竞争力。另外还需要引进企业管理方法和这种机构自治相配合”[3]。新加坡的大学自主化改革正是遵循了这样一条思路,赋予学校以充分自主权,而大学通过企业化管理提高了效率,变得更富有活力和竞争力。

一是大学观念的变革。大学自主化改革实际上是一场思想革命,增强了大学的自主意识和责任精神。首先是改变心态,学校不再属于政府, 而是属于学校相关者,即董事会、管理层、教职员、学生、家长和校友,他们构成了利益共同体。学校更加关注自身的目标追求及使命;大学的声望、大学的未来发展与利益相关者息息相关,他们将更具责任感、归属感。其次是思想的自主,大学从原本只是消极的受雇者,变成一个积极的拥有者,从原本是多做多错,少做少错,照章行事,改变成自动自发,自行策划、主导。学校有权决定自己的事务,作为法人实体,学校将更具动力推动自身的改革进程。

二是政府职能的转变。政府的干预大大减少,政府由过去的直接管理变为宏观监管。教育部对大学的控制类似于董事会对企业的控制,只指定方向,不干涉具体事务,大学具体事务交由校长处理,赋予学校更为灵活的自主权,政府成为超脱的监管者。

三是学校有更大的自主权。通过自主化改革,教育部的干预大大减少,大学的内部决策更灵活,更具竞争力。首先是放权给教授,让他们在内部治理的框架下,经过充分讨论后, 自行决定该教什么,该研究什么,有充分的学术自由。其次是给予学生空间和时间,提供大量课程,让他们自行决定读什么主修和选修,具有更宽广的知识面。此外,校友和捐款工作有稳固的基础,大学自主和校外审评使改革动力更加强劲。

四、对中国大学改革的启示

《中华人民共和国高等教育法》第四章“高等学校的组织和活动”虽然明确了高校拥有自主办学权,但事实上我国高校办学自主权十分有限,有些大学校长感叹连辞退个临时工都非常困难。十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“深入推进管办评分离,扩大省级政府教育统筹权和学校办学自主权,完善学校内部治理结构”,就是要通过政府简政放权,落实和扩大大学办学自主权。《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》中,在改革任务中也提出“建立健全高校章程落实机制,加快形成以章程为统领的完善、规范、统一的制度体系”,“坚持面向社会依法自主办学,加快建立健全社会支持和监督学校发展的长效机制”。都为高等教育的改革指明了方向。

新加坡政府赋予大学以自主权,不仅减轻了政府的监督成本,也使大学本身更加灵活地面对市场,提高了竞争力,新加坡三所大学的世界排名渐次跃进,获得世界声誉,也从一个侧面反映了自主化改革的成功。新加坡政府十余年来对高等教育的改革探索取得了较为成功的经验,也为我国的高等教育发展提供可借鉴的启示。

(一)调适政府与大学的关系

借鉴新加坡的经验,我国政府应转变管理职能,由过去的直接管理,统得过死,改为借用市场手段、契约管理、质量控制的间接管理,建立高效率的高等教育宏观管理体系。

具体地说,在本届政府简政放权的大背景下,可以在高等教育领域开展大学自主化的试点改革。政府可以与试点高校通过本级人大立法或签署协议,明确政府与大学双方的权利义务,使双方今后的行为约束在法律或协议的框架内,不再干预大学的具体办学过程。政府的义务是根据各大学学生毕业数量进行拨款,并鼓励大学自主筹集办学经费,政府对大学募集的资金进行配套奖励、资助,赋予学校财产使用权、人事权等;政府的权利是建立质量保障体系,根据协议在一定周期内对大学的办学质量,是否符合国家方针政策进行评估以此作为下一个协议期拨款的依据,利用拨款手段、立法手段和一定限度的行政干预对高等教育进行监控和干预。大学要根据政府的要求及自身的发展制定3~5年的发展计划报政府审批,依法自主办学,并接受政府组织的校外评估。

(二)改革大学的内部治理

制订大学章程,在政府的指导下成立各方人士参与的大学董事会。明确校内治理的基本架构及各部门之间的关系,明确党委的政治领导、思想领导、组织领导系统,以校长为首的行政系统,以教授为主的学术委员会系统的各自的职责和议事规则。

在学校内部要按照重心下移的原则,学校通过与二级学院签署协议,给二级学院以更多的权利,例如课程设置、调整权,教学资源分配权、一定限度的用人权、教职工绩效考核、奖励权等等,在二级学院设置教授委员会,涉及学院人财物的重大事项须经教授委员会集体讨论决定,院长或系主任执行学校和教授委员会的决议。学校拥有对二级学院考核,根据协议任务完成情况进行资源再分配的权利。

参 考 文 献

[1]国务院.国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[Z].国发〔2015〕64号文,2015-11-05.

[2]王喜娟.新加坡现代大学制度建设的政策探析[J].高教发展与评估,2013(7):67-68.

[3]Peter ·W. A West.中国大学管理面临的挑战[J].清华大学教育研究,2000(3):31.

[4]Sheng M K. The Mechanism Design and Institutional Innovation of University-Government Relationship in Singapore: Singapore's Experience and Its Inspiration[J]. Fudan Education Forum, 2013(3):86.

[5]Lo W Y W. Think Global, Think Local: The Changing Landscape of Higher Education and the Role of Quality Assurance in Singapore [J]. Policy and Society, 2014, 33(3):263-273.