从市管县到省管县:历史制度主义视角下的变迁逻辑

□ 吴金群

从市管县到省管县:历史制度主义视角下的变迁逻辑

□吴金群

市管县和省管县这两种制度安排经常“缠合”在一起,于不同的地方以各自的逻辑在中心或边缘滋长。当前,我国正处于从市管县到省管县制度变迁的“关键节点”。经济体制的转型提供了市场基础;权力结构的调整提供了政治背景;社会观念的变化提供了思想根源;国家政策的引导提供了直接动力。然而,由于现实的复杂性和主观认知的制约、制度的密集性和关联互补的锁定、权力的不均衡和集体行动的困境等原因,市管县制度具有一旦形成就不易改变的粘性。经过漂移、重叠、转换和替代等环节,从市管县到省管县的变迁可以从制度闭锁走向制度开放。

历史制度主义制度变迁市管县省管县

我国省市县府际关系是省、市、县政府之间形成的有关责、权、利关系的一系列制度安排的总和。而所谓的制度安排,就是指嵌入于政体或政治经济组织结构中的正式或非正式的程序、规则、规范和惯例。[1]一般来说,制度变迁可以分为两个阶段,即制度存续的“正常时期”和制度断裂的“关键节点”。在制度存续的“正常时期”,制度的形式、结构和功能可能发生微妙变化。当这种变化累积到一定程度或出现内外部环境的剧烈变动时,制度变迁就会出现“断裂”,从而产生新的制度。历史制度主义既是历史的,又是制度主义的,[2]其制度生成与变迁理论、路径依赖及锁定理论具有强大的生命力,可以很好地解释我国从市管县到省管县的制度变迁历程。

一、变迁的轨迹:市管县与省管县的制度交叠

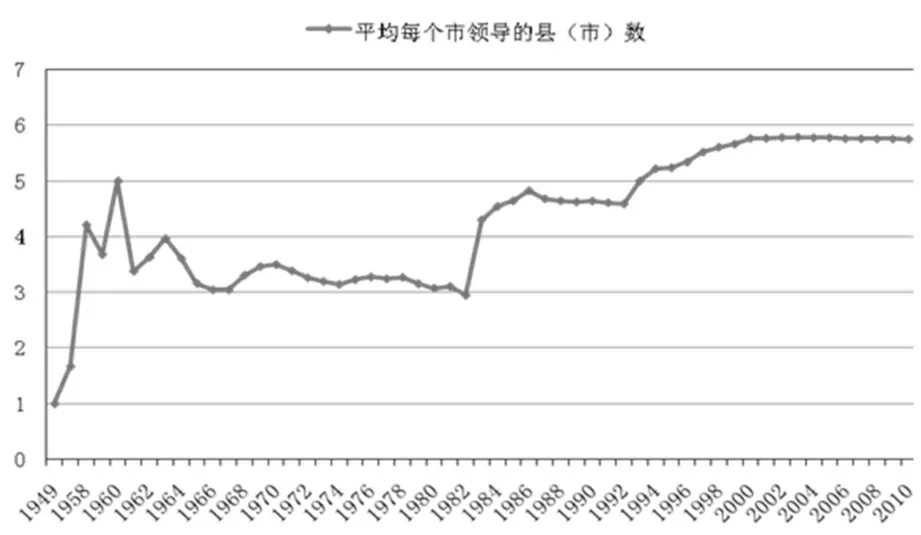

1952年11月,我国地方层级统一转变为“三实三虚”,即省、县、乡三个实级,大行政区、专区、区三个虚级。[3]1954年宪法正式将全国划分为省(自治区、直辖市)、县(自治州、自治县、市)、乡(民族乡、镇)三级地方政权。也就是说,省管县乃是当时地方政府的主流制度。然而,从1949年兰州市领导皋兰县、无锡市领导无锡县、徐州市领导铜山县开始,市管县的范围在1950年代有所扩大。在1960年代前期,市管县出现了反复,重新走向低谷。1982年,中共中央51号文件发出《改革地区体制,实行市领导县体制的通知》。此后,新一轮市管县改革迅速兴起。短短一年间,管县(市)的市数从1982年的58个增加到1983年的126个,市管的县(市)数从171个增加到542个,平均每个市领导的县(市)数则从2.95个增加到了4.30个。1993年,全国人大通过的《政府工作报告》再次要求“地市合并,实行市领导县体制”。1999年,中共中央、国务院出台了《关于地方政府机构改革的意见》,进一步明确市管县改革的方向,并要求加大改革力度。为贯彻落实这一文件,民政部于当年11月发布了《关于调整地区建制有关问题的通知》,调整了地改市的标准,结果在2000年又形成了一次市管县改革的热潮。从图1和图2可以看出,我国管县(市)的市数在2004年达到了高点,即273个,市管的县(市)数也在2004年达到了高点,即1577个,然后基本保持稳定。平均每个市领导的县(市)数则在2003年达到了高点,即5.79个,然后大体保持稳定。

图1 我国市管县的发展态势

资料来源:吴金群等.省管县体制改革:现状评估及推进策略[M].南京:江苏人民出版社,2013,P2.

图2 平均每个市领导的县(市)数量

资料来源:吴金群等.省管县体制改革:现状评估及推进策略[M].南京:江苏人民出版社,2013,P3.

在当代中国史上,市管县和省管县这两种制度经常“缠合”在一起,于不同的地方以各自的逻辑在中心或边缘滋长,而作为主流制度的省管县或市管县则此起彼伏地交叠出现。新中国成立初期,市管县制度在省管县的宪法精神下依然得以在夹缝中成长,并于1980-1990年代取代省管县成为事实上的主流制度。而如今,省管县制度虽有宪法和中央政策的支持,但在实践中却只能“步履蹒跚”地回归。根据宪法第30条的规定:全国分为省、自治区、直辖市;省、自治区分为自治州、县、自治县、市;县、自治县分为乡、民族乡、镇。直辖市和较大的市分为区、县。然而,因为未对“较大的市”做出权威宪法解释,导致我国地方府际关系的混乱。在宪法中没有明确规定的市管县制度为什么能够演变至今?事实上,影响地级行政建制的变量除了法律制度之外,还有权力分配结构、经济体制类型、城市化、政府间的管理层次和幅度等,正是这些变量之间的交互作用,共同构成了地级市建制的变迁。[4]

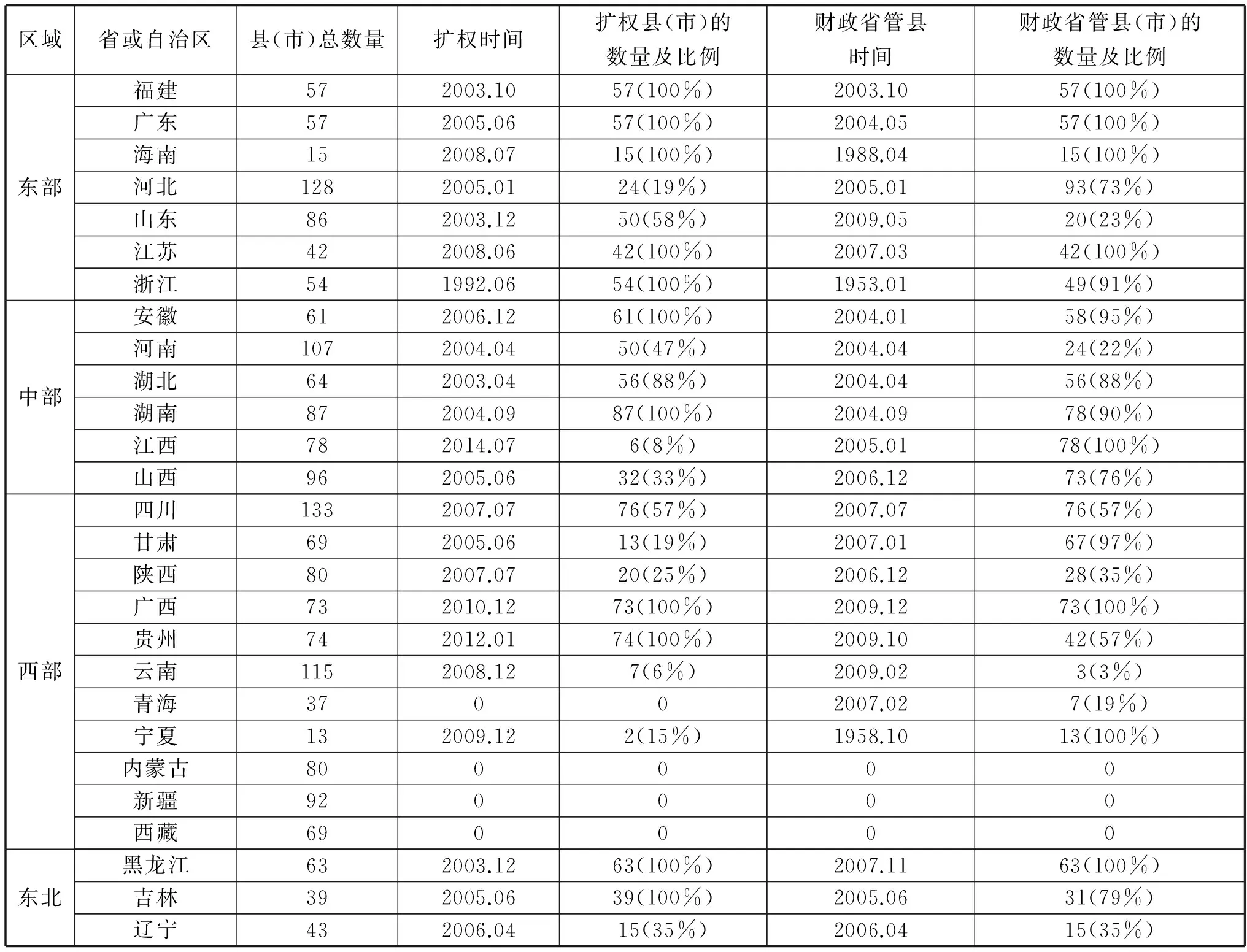

对市管县体制的评价,需要带有历史的眼光。我国实行市管县的初衷是正确的,也与当时的政治经济体制基本相适应。它在很大程度上解决了社会转型初期行政区和经济区的磨合问题,促进了区域市场的统一和规模经济的形成,精简了政府机构并提高了行政效率,避免了省县之间长期虚实不定和缺乏法律主体地位的尴尬,加快了中国城市化的发展进程。[5]然而,支撑市管县的政治经济条件的形成与变化,同时说明了它的成功与危机。随着我国市场经济体制的建立和完善,政府职能的进一步转变,市管县正在越来越偏离其初始的目标,反而扩大了城乡差距,增加了地方层级,加大了行政成本,虚化了城市概念,背离了宪法精神。[6](PP8-9)在浙江和海南等地省管县经验的榜样示范,以及中央政策的渐进推动下,自21世纪初以来,全国各地纷纷开始了以财政省管县、扩大县(市)经济社会管理权和人事省管县为主要内容的省管县改革。截止到2015年底,除了新疆、西藏和内蒙古以外的24个省和自治区都进行了相应的改革。具体进展参见表1。

表1 全国各省区省管县改革的实践

说明:扩权时间和财政省管县时间一般是指正式文件发布的时间。如果改革经历了几个阶段,就指第一阶段开始的时间;如果文件发布1年之内,并没有开展相应改革的,则以实践中的改革试点时间为准。表中括号内数据表示的是扩权或财政省直管县(市)占该省区所有县(市)的比例。“0”表示还没有开展此项改革。表格为作者自拟,表中数据都截止到2015年12月31日。

相对于各地自下而上进行的省管县探索,中编办从2010年开始自上而下地确定了安徽、河北、河南、湖北、江苏、黑龙江、宁夏、云南等8个省区30个县(市)进行省管县试点。其推进方式主要有:进一步扩大试点县(市)经济社会管理权限;调整试点县(市)管理体制;调整干部管理体制;调整垂直管理部门体制;调整司法管理体制。[7]这些试点,旨在为全国的省管县改革积累经验。特别是,涉及县(市)党委、政府、人大、政协、司法以及相应干部管理的体制调整,预示着省管县改革已经进入到政治的核心制度领域。

二、均衡的断裂:从市管县到省管县的制度成因

早期的历史制度主义对制度变迁的解释主要依赖于克拉斯纳(Krasner)提出的断裂均衡模型。[8][9]随后,奥伦(Orren)和斯科隆内克(Skowronek)通过关注制度变迁的内部因素、制度形成的非同时性和渐进式变迁的可能性,弥补了断裂均衡模型片面强调外部冲击作用、忽视渐进变迁可能的局限性。[10][11]作为一种“新生代”理论研究范式,历史制度主义研究制度与环境的关系、制度与观念的关系、正式制度和非正式制度的均衡,并借用路径依赖和制度断裂的“关键节点”来强调制度变迁中的断裂和生成的特性。[12]当然,关键节点不是指瞬间发生的事件,而是一段相对较短的期间,当时行动者所作的选择对于后续的结果具有较强的决定性。[13]如果把市管县和省管县的稳定运行看成是制度的均衡,那么从市管县到省管县的变迁就成了均衡的断裂和重新生成过程。而如今,正处于从市管县到省管县制度变迁的“关键节点”。

第一,经济体制的转型提供了省管县制度变迁的市场基础。在计划经济和全能政府模式下,因受制于管理幅度和能力问题,省对县的管理需要借助于其派出机关——地区行政公署。在经济转型初期,地改市和市管县的本意是通过中心城市的经济辐射带动周边县域的发展,并统筹协调城乡关系。然而,实践中普遍存在效率、权力和财政三大“漏斗效应”。中心城市通过行政优势截留甚至剥夺县的发展资源,导致中心城市自身核心竞争力的迷失和经济辐射力的弱化。市县关系因话语权的不同来源而不断产生龃龉:前者为政治话语权,来源于行政级别的给定性输入;后者为经济话语权,来源于市场秩序的内生性扩展。[14]事实上,行政区与经济区是两个完全不同的范畴,前者是行政干预的结果,后者是经济交往的产物,强求其整齐划一只会导致貌合神离。当社会主义市场经济基本确立以后,市场机制的决定性作用逐步取代了政府主导的资源配置方式,经济的横向联合逐渐代替了权力的纵向传承,政府的职能也从原来的“无所不包”转向了“有所为,有所不为”。这就为打破市管县制度的行政约束,按照市场经济自愿、分工与协作的基本原则,建立市、县之间更平等的区域经济联系,各自选择适合当地实际的发展路径准备了条件,同时也为省管县的制度变迁提供了基础。

第二,权力结构的调整提供了省管县制度变迁的政治背景。权力是政治体制及其运行过程中的一个核心要素,其地位类似于市场经济中作为关键生产要素的资本。[15]我国权力结构的典型特征是,下级政府的权力高度集中于上级党委和政府,上级利用干部人事权、财政分配权和经济社会管理权全面掌控下级政府。中国地方政府之间的府际关系,是中央和地方之间府际关系的延伸。[16]自21世纪初以来,伴随中央对地方的放权,多数省级政府也开始向县(市)政府放权,扩大了县(市)政府的财政自主权和经济社会管理权。财政省管县的实施为政治意义上的省管县打开了一个前进的缺口。同时,扩权改革在转变政府职能、扩大县(市)自主权、减少上级管理范围和扩大上级管理幅度等方面为省管县制度变迁创造了条件。只有通过权力下放和政府职能转变,县(市)的发展活力才能迸发。在面对数量众多的县和市时,省级政府也才能管得过来。下放原来属于地级市的部分权力给县(市),虽然只是在边际上减少了市对县的管理范围,但对市县分治的累积效果不容小觑;下放原来属于省级政府的部分权力给地级市和县(市),虽然只是在边际上减少省对市、县的管理范围,但却扩大了市、县的自主权,也为扩大省级政府的管理幅度提供了可能。在权力结构调整中,地级市和县(市)的博弈将在很大程度上影响省管县制度变迁的未来。

第三,社会观念的变化提供了省管县制度变迁的思想根源。观念的回归,是制度分析的新趋势。[17](P101)随着市场经济的确立和权力结构的调整,市管县制度已遭到越来越多人的反对。从目前来看,省管县已成为有效克服市管县弊端的必然选择、降低行政成本提高行政效能的迫切需要、压缩行政层级建立扁平型政府的关键手段、消除城市虚化泛化促进城市合理布局的适当途径、推动县域发展实现城乡统筹的重要举措。理论界对省管县改革的目标与前景大都比较认同,广大机关干部对这一改革也表现出极大的政治热情,普遍持欢迎态度。[18][19](P150)当然,这项改革是一次规模宏大的政府改革,牵涉到数以万计官员的切身利益,其困难程度显而易见。改革中所要进行的机构改革、人员调整、职能转变和权力下放,将主要考验省级政府的调控与监管能力、地级市政府的承受能力、县级政府的管理与服务能力。部分官员产生害怕失去既得利益的抵触心理以及担心改革风险的犹豫心态,是难免的。但中央政府已明确表达了推进省管县改革的意向,地方领导也认识到了减少行政层级的重要性,基层群众则对强化县政充满了期待。这些观念性因素,打开了制度行动主体通过克服结构性制约因素而改变原有制度体系的可能性。

第四,国家政策的引导提供了省管县制度变迁的直接动力。在历史制度主义看来,政策与制度是互为自变量和因变量的一对关系。制度形塑政策,同时政策又诱导新的制度。2005年1月,财政部制定的《关于切实缓解县乡财政困难的意见》指出:“各省(自治区、直辖市)要积极推行省对县财政管理方式的改革试点”。2006年中央1号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出:有条件的地方可加快推进“省直管县”财政管理体制改革。2006年3月,十届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出,要“优化组织结构,减少行政层级”,“理顺省级以下财政管理体制,有条件的地方可实行省级直接对县的管理体制”。2008年10月,党的十七届三中全会通过的《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》提出:“推进省直接管理县(市)财政体制改革,优先将农业大县纳入改革范围。有条件的地方可依法探索省直接管理县(市)的体制”。2009年中央一号文件《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》指出,要“稳步推进扩权强县改革试点,鼓励有条件的省份率先减少行政层次,依法探索省直接管理县(市)的体制”。2009年6月,财政部出台的《关于推进省直接管理县财政改革的意见》提出,改革的总体目标是,“2012年底前,力争全国除民族自治地区外全面推进省直接管理县财政改革,近期首先将粮食、油料、棉花、生猪生产大县全部纳入改革范围”。2011年3月,十一届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出,要“扩大县域发展自主权,稳步推进扩权强县改革试点。推进省以下财政体制改革,稳步推进省直管县财政管理制度改革。在有条件的地方探索省直接管理县(市)的体制”。2012年11月,党的十八大报告提出:“优化行政层级和行政区划设置,有条件的地方可探索省直接管理县(市)改革”。2013年11月,党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步明确:“优化行政区划设置,有条件的地方探索推进省直接管理县(市)体制改革”。实践中,国家政策的引导与省管县制度变迁的脉络基本一致。

三、制度的粘性:从市管县到省管县的路径依赖

制度具有一旦形成就不易改变的粘性。“路径依赖”概念能够对历史制度主义主张的制度持续性特征和约束功能提供逻辑基础。广义上说,它是指前一阶段发生的事件对后一阶段的事件产生因果影响;在狭义上,它除了肯定“历史的重要性”之外,还强调一旦选择某种路径,由于变更成本随着时间的推移变得越来越高,因而很难改变。[20]十多年来,我国从市管县向省管县的制度变迁显得有些“步履蹒跚”,产生制度粘性和路径依赖的原因主要有以下三个方面:

第一,现实的复杂性和主观认知的制约。政治行动追求的目标广泛,同时又缺乏可度量的价格杠杆。如果人们认为一个体系运转失灵,那么在高度复杂的系统中找出是由哪个部分造成的却十分困难,而且无法把握做什么样的纠正可以带来好的结果。所以,政治目标的复杂性和行动与结果之间松散的联系一道导致了政治生活本质上的含混。[21]在目前的主观认知中,部分人过于狭隘地理解省管县制度的绩效,只在片面地计算短期内的经济增长。实际上,省管县的绩效除了经济发展以外,还应考虑更为重要的政治进步、社会善治、管理高效以及人民满意。虽然体现政治进步、社会善治、管理高效以及人民满意的制度最终可能会带来经济的更好发展,但它们本身就具有价值意义,而不仅仅是工具意义。即使是在工具意义上,它们对经济发展的贡献也不一定会在短期内就能立竿见影。在实践中,省管县制度的探索还存在诸多问题,但其中的大部分问题,恰恰是因为省管县改革还不配套引起的,而不是省管县制度本身导致的。比如:在大部分省区,财政省管县和政治管县两种制度并行,导致财权与事权的扭曲,县级政府出现了“两个婆婆”,谁也得罪不起,徒增协调成本;在政治省管县的试点地区,虽然不再有“扭曲的科层”,但新的区域治理机制并未形成,出现了“残缺的网络”。由于改革还不配套、尚不彻底而出现的种种不如意,不应该成为人们怀疑甚至否定省管县的充分理由。但是,人们对绩效的怀疑和对不确定性的担忧一旦形成,就会在主观意识上延缓制度变迁的进程。

第二,制度的密集性和关联互补的锁定。制度不是单一的存在,而是复合的体系。涉及我国省、市、县政府间责、权、利关系的制度,既有全国层面的宪法、法律、行政法规和部门规章,又有各地方层面的地方法规和地方政府规章;既有嵌入于政权体系之内的正式规则、程序和规范,又有潜在于政治生活之中的非正式规矩、做法和惯例。这些高度密集的制度一旦建立起来,就会对各个相关主体产生约束作用。更关键的是,互相关联的制度之间会形成彼此补充和协作强化。作为自上而下强制性制度变迁和自下而上诱致性制度变迁的结合,省管县需要获得宪法、法律和各种规则、惯例的支持。根据宪法第30条的规定,省管县应该没有任何法律障碍。但是,我国自1982年以来的政治实践,使得一些具体的法律法规和程序惯例被锁定在市管县的制度约束当中。一个明显的例子是,县(市)政府的部分权力行使需要“经设区的市批准”。这种制度在一定程度上是人为操作的结果,即制度创设者故意设计了难以变更的制度。换言之,制度不会因情境而发生变化,而是具有维持现状的粘性。[17](P92)需要解释的是,为什么实践中的制度没有与宪法精神形成协作强化,而是与1980-1990年代的政策倡导形成了关联互补?这一方面是因为宪法对省、市、县政府间关系的规定存在一定的模糊性,给相关行动主体留下了博弈的空间;另一方面是因为中央的政策倡导往往被认为是先于宪法和法律的制度指引,所以制度设计者优先选择与政策倡导进行了关联。当密集的制度与市管县关联以后,省管县的制度变迁就体现出了明显的路径依赖。

第三,权力的不均衡和集体行动的困境。省管县制度变迁的战略愿景是“减少层级,强化县政,市县协调,人民满意” 。[6](P72)在这个意义上,省管县是对市、县的双重解放。对市而言,可以集中精力搞好市区建设;对县而言,可以拥有更大的发展自主权。在实践中,虽然县级政府大都表示欢迎,但地级市的态度比较暧昧。其中的一个重要原因,就在于担心省管县会影响中心城市的发展。也正因为如此,近年来地级市加快了把周边县(市)改为市辖区的进程。从市管县到省管县的制度变迁,已经成为市县权力冲突和利益博弈的过程。某些行动者能够运用政治权威来推动提升其权力的游戏规则的变革。政治资源在竞争性组织中微小的偏差,随着正反馈的作用,能够急剧地被扩大。[21]在市管县制度下,地级市处于强势,而县(市)处于弱势,所以游戏规则的变革有利于地级市。在省管县制度下,地级市和县(市)将处于平等的法律和政治主体地位上,它们的各自收益将主要取决于中央和省级政府对政治资源的分配。在市管县向省管县的制度变迁过程中,因为市、县的权力不均衡,地级市在总体上属于比较强势的“否决性集团”,可以利用制度变迁的“否决点”,来阻碍某些不利于自身发展的制度变革。县(市)要助推省管县制度变迁,就需要采取集体行动,动员基层民意,自下而上地反馈给中央和省级政府,然后通过中央和省级政府自上而下地引导省管县制度变迁。但政治动员和集体行动的成本高昂,决定了省、市、县府际关系必然会呈现出相对稳定的特征。

四、余论:从制度闭锁走向制度开放

把政治放在时间之中,可以大大丰富人们对复杂社会动态的理解。[22](P2)虽然制度变迁很少能够满足那些发起变革者的事先意图,变迁也不能被精确控制,[23](P64)但是制度无疑会对更大范围内的政治、经济和社会的变化做出反应,并以非常微妙的方式随着时间的变化而变迁。在实践中,人们既为制度而斗,也为政策结果而斗。在制度问题上展开的斗争是非常重要的,因为在制度选择之后会导出大量的政策路径。[24] (PP141-173)相对于宪法的原则规定,我国的省、市、县府际关系及其变迁更为复杂。它是诸多环境因素变迁的结果,同时也在不断地对作用于它的影响因素进行反作用。一方面,从市管县向省管县的制度转型已经开始,并在各个省区呈现出多样化的发展道路;另一方面,因为制度粘性和路径依赖的存在,省管县制度变迁的过程颇为艰难。或许,制度变迁在达到某一阈值之前不会有什么突出的效应,但达到这一阈值之后则可能会产生重大的变革。

斯特雷克(Streeck)和西伦(Thelen)专门研究了缓慢转型导致的变革性结果,并把制度变迁分成了四类:(1)替代(replacement),即现有制度被新的制度逐步取代;(2)转换(conversion),即现有制度的目的和功能发生了变化;(3)重叠(laying),即在现有制度基础上增加一些新的要素改变原有制度的运行方式;(4)漂移(drift),即原有低效制度的逐渐萎缩或衰退。[25]如果把因为严重路径依赖而导致的自我封闭和路径锁定看成是制度闭锁,把因为高度灵活包容而形成的允许改造和鼓励变革看成是制度开放,就可以把省管县制度变迁的光谱描述成如图3所示。当市管县制度在新的环境下面临危机时,原有制度下的行动主体产生了改变既有制度的意图。因为路径依赖的存在,制度变迁体现出极大的粘性。低效的市管县制度逐渐出现功能萎缩(漂移),省管县制度通过增加新的要素改变了市管县制度的运行方式(重叠),并进而改变了市管县制度的某些结构和功能(转换)。伴随着省管县制度的条件渐进成熟,市管县制度逐步被取代(替代)。在关键节点,制度变迁完成“惊险一跃”。

图3 省管县制度变迁的谱系参 考 文 献

[1] Peter A.Hall and Rosemary C.R.Taylor.Political Science and the Three New Institutionalisms[J].Political Studies,1996,44(4): 936-957.

[2] Paul Pierson.The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis[J].Comparative Political Studies,1996,29(2):123-163.

[3] 李格.当代中国地方政府制度的沿革和确立[J].当代中国史研究,2007(4).

[4] 杜英歌.历史制度主义视角下中国地级市的变迁[J].南京社会科学,2015(10).

[5] 孙学玉、伍开昌.构建省直接管理县市的公共行政体制——一项关于市管县体制改革的实证研究[J].政治学研究,2004(1).

[6] 吴金群等.省管县体制改革:现状评估及推进策略[M].南京:江苏人民出版社,2013.

[7] 张占斌.省直管县改革新试点:省内单列与全面直管[J].中国行政管理,2013(3).

[8]Stephen D.Krasner.Approaches to the State Alternative Conceptions and Historical Dynamics[J].Comparative Politics,1984,16(2): 223-246.

[9]Stephen D.Krasner.Sovereignty: An Institutional Perspective[J].Comparative Political Studies,1988,21(1): 66-94.

[10]Karen Orren and Stephen Skowronek.Beyond the Iconography of Order: Notes for “New Institutionalism”[A].Lawrence C.Dodd and Calvin Jillson (eds.).The Dynamics of American Politics: Approaches and Interpretations[C].Boulder,CO: Westview,1994: 311-330.

[11]Karen Orren and Stephen Skowronek.Institutions and Intercurrence Theory Building in the Fullness of Time[A].Ian Shapiro and Russell Hardin(eds.).Political Order[C].New York: New York University Press,1996: 111-146.

[12]曹海琴.建国初期高度集中的权力结构形成原因——基于历史制度主义的分析范式[J].理论与改革,2015(1).

[13]Giovanni Capoccia and R.Daniel Kelemen.The Study of Critical Junctures: Theory,Narrative,and Counterfactuals in Historical Institutionalism[J].World Politics,2007,59(3): 341~369.

[14]吴帅、陈国权.中国地方府际关系的演变与发展趋势——基于“市管县”体制的研究[J].江海学刊,2008(1).

[15]吴金群.论我国权力制约与监督机制的改革战略[J].江海学刊,2013(2).

[16]谢庆奎.中国政府的府际关系研究[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2000(1).

[17][韩]河连燮.制度分析:理论与争议(第2版)[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[18]孙学玉.强县扩权与省直管县(市)的可行性分析[J].中国行政管理,2007(6).

[19]张占斌.省直管县体制改革的实践创新[M].北京:国家行政学院出版社,2009.

[20]李秀峰.制度的持续性特征及约束功能——对历史制度主义公共政策研究框架的探索[J].中国行政管理,2013(10).

[21]Paul Pierson.Increasing Returns,Path Dependence,and the Study of Politics[J].American Political Science Review,2000,94(2): 251-267.

[22][美]保罗·皮尔逊.时间中的政治:历史、制度与社会分析[M].南京:江苏人民出版社,2014.

[23][美]詹姆斯·G.马奇、约翰·P.奥尔森.重新发现制度:政治的组织基础[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[24][美]凯瑟琳·西伦,斯温·斯坦默.比较政治学中的历史制度主义[A].何俊志.新制度主义政治学译文精选[C].天津:天津人民出版社,2007.

[25]Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen.Introduction: Institutional Change in Advanced Political Economy[A].Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen (eds.).Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economy[C].New York: Oxford University Press,2005: 1~39.

(责任编辑:黄俊尧)

国家社科基金项目“省管县改革后我国市县协调发展的治理结构与运行机制研究”(13CGL107)的阶段性成果

D625

A

1243(2016)02-0036-007

作者:吴金群,经济学博士,浙江大学公共管理学院副教授,主要研究方向:城市与区域治理、地方政府管理与创新等。邮编:310058