基于慕课、微课的高职英语教师教学信念研究

翁洁静

(浙江国际海运职业技术学院,浙江 舟山 316021)

基于慕课、微课的高职英语教师教学信念研究

翁洁静

(浙江国际海运职业技术学院,浙江 舟山316021)

针对教师信念问题,对在高职航海院校任教的33位英语教师开展调研,并将调查结果与实际课堂教学情况进行比对;主要采用了问卷和访谈的方式。调查发现,外语教师关于微课、慕课的教学信念与课堂教学行为并不相符,先进的教学信念执行力度不强。分析导致不符合产生的原因,并提出相关建议以提高外语教学质量、完善外语课程体系建设。

高职英语教学;教师信念;微课;课堂教学行为

一、引言

大数据是通过高速捕捉、发现和分析从大量数据中获取价值的一种新型技术架构,它使社会生活的各个领域开始了量化进程,使教育资源呈现内容开放、平台开放的特征。在大数据时代下,知识无处不在,学习可以随时随地发生。而随着网络及各类移动终端越来越普及,学生成为手机网络的主力。据有关数据显示,在使用手机上网的青少年网民中,在校大学生占了85.7%之多。他们都能熟练操控博客、即时通讯工具等互联网业务功用,在手机内安插英语学习软件、下载学习内容……种种迹象表明大数据技术已经影响到学校教育的核心环节,并将重构教育模式。新形势要求教育工作者转变教育观念,适应信息时代的发展。

大数据时代也为高职英语教学(包括教学内容的选择、教学目标的制定、教学活动的组织、教学方法的改革、评估体系的建立等一系列教学常规操作)带来新的机遇和挑战。对大数据时代下的教师信念进行研究,一方面能革新外语教师教学信念,统一教学理念;另一方面有利于提升课堂教学效果,完善新条件新环境下的外语课程建设。本研究的核心是:大数据时代下,在高职航海学校任教的外语教师关于学习者、学习、教师自身及应用微课、慕课进行外语教学等问题存在什么样的信念?其上述教学信念是否与实际课堂教学行为保持一致?如果不一致,突出表现在哪些层面?

二、国内外教师信念研究现状

教师信念是指教师对有关教与学现象的某种理论、观点和见解的判断,它影响着教育实践和学生的身心发展。[1]教师是课堂的决策者和执行者。教师对教学各因素的认知与信念直接影响着教师的知觉、判断,支配着其教学行为,并对教学效果、学生的思想和行为产生不同程度的影响。

1.教师信念的内涵及研究内容

国内外学者对教师信念的界定众说纷纭,但目前外语界普遍接受的是Borg[2]的观点,即教师对学科教学自认为可确信的看法,包括语言观、学习观、课程观、学生观和教师观等。因为此界定涵盖了语言教学的主要变量,相关度高且有一定的科学性[3]。根据英语学科特点,英语教师的信念体系主要包括关于教师专业化、语言、英语学习、英语学习者、教师角色、语言教学和课堂等子信念内容的认知、态度和假想。在这个体系中,每个子信念都不能离开信念体系单独存在,他们在信念体系中的重要性不同对教学行为的影响也各不相同。[4]

2.教师信念的相关研究

Clark和Perterson[5]认为互动决策是教师思维过程的一个关键因素,教学就像一种基于决策模式的“即兴表演”,会因为学生的理解、参与和反馈而被修改并重新指导教学。Nunan[6]通过实证研究发现教师前设决策经历实际上是教师后续互动决策的一个基础构架;Livingston和Borko[7]也发现专家型教师由于他们的认知范式比初学型教师更精细、复杂,更有内联性和易于接近性,他们的认知中也有着更多更好的前设经验、原则和事实的存储,他们对教学问题的理解也因此不同,选择的策略也更易于理解问题的本质[3]。 目前,关于教师信念和成功课堂的相关研究相对较少。Richards[8]曾对英国16名不同水平和经历的英语教师就他们成功的课堂信念及其评估标准进行了研究,结果发现他们的此项信念大体相同,Richards认为这与他们都能清楚地表述出极为成熟的个人教学理念(教师角色、学生的角色和教学策略等)和努力创造积极的学习环境有一定的关系。然而,现在的文献也指出,许多教师的信念和他们的课堂实践相关性不高。比如,Duffy&Anderson 在研究中发现,8个阅读教师中只有4个教师根据自身信念来实施教学;Yim也发现新加坡二语教师交际导向的教学信念也难以在语法教学中得到见证。[3]

如前所述,国外关于教师信念的研究已积累到了一定的成果。相比而言,国内这一领域的研究较少。刘桦[9]、解芳[10]等对外语教师信念体系的构成、特点和构建进行了理论研究和描述。楼荷英[11]对12名英语教师就教学信念和教学行为的关系进行了调查,结果表明,总体上教师信念与教学行为有着密切的联系,但同时又发现两者有时并不一致。原因主要与课时、英语等级考试、学生因素、环境因素及学校的政策有一定的关联;此后,张莲[12]、解芳[13]等、郑新民[14]等分别对个别优秀教师信念进行了个案研究。

以上研究均提供了可借鉴的实证资料和研究方法,同时也让我们明确意识到从微观、实证的角度去挖掘教师信念对我国高职英语教学改革的价值和意义。

三、研究方案

1.研究工具

本研究采用问卷和访谈的方式进行,以确保研究结果的可靠性和科学性。首先采用问卷法收集受试者在大数据背景下关于应用微课和慕课进行外语教学的各项教学信念及各信念在实际课堂上的执行情况;随后根据问卷反馈的结果,访谈了有代表性意见的几位教师,力求获取较为完整和充分的数据。

2.受试者

在浙江国际海运职业技术学院任教的33位英语教师自愿成为本研究的受试者,回收有效问卷33份,受试者的背景信息详见表1。

表1 受试的33位英语教师背景信息

3.调查目的和问卷内容

本调查的主要目的是为了解在大数据时代下高职院校英语教师就慕课、微课教学存在什么样的教学信念,在信念支配下的实际课堂教学情况是怎样的,他们对适应“微课、慕课”教学新模式存在什么样的需求。通过这三方面内容的调研,借机剖析他们对“慕课、微课与外语教学整合”的认知以及这一新型教学模式在实际课堂教学中贯彻落实的程度和幅度,从而从教师认知方面入手,更好地发挥教师主导的作用,提升课堂教学效果。

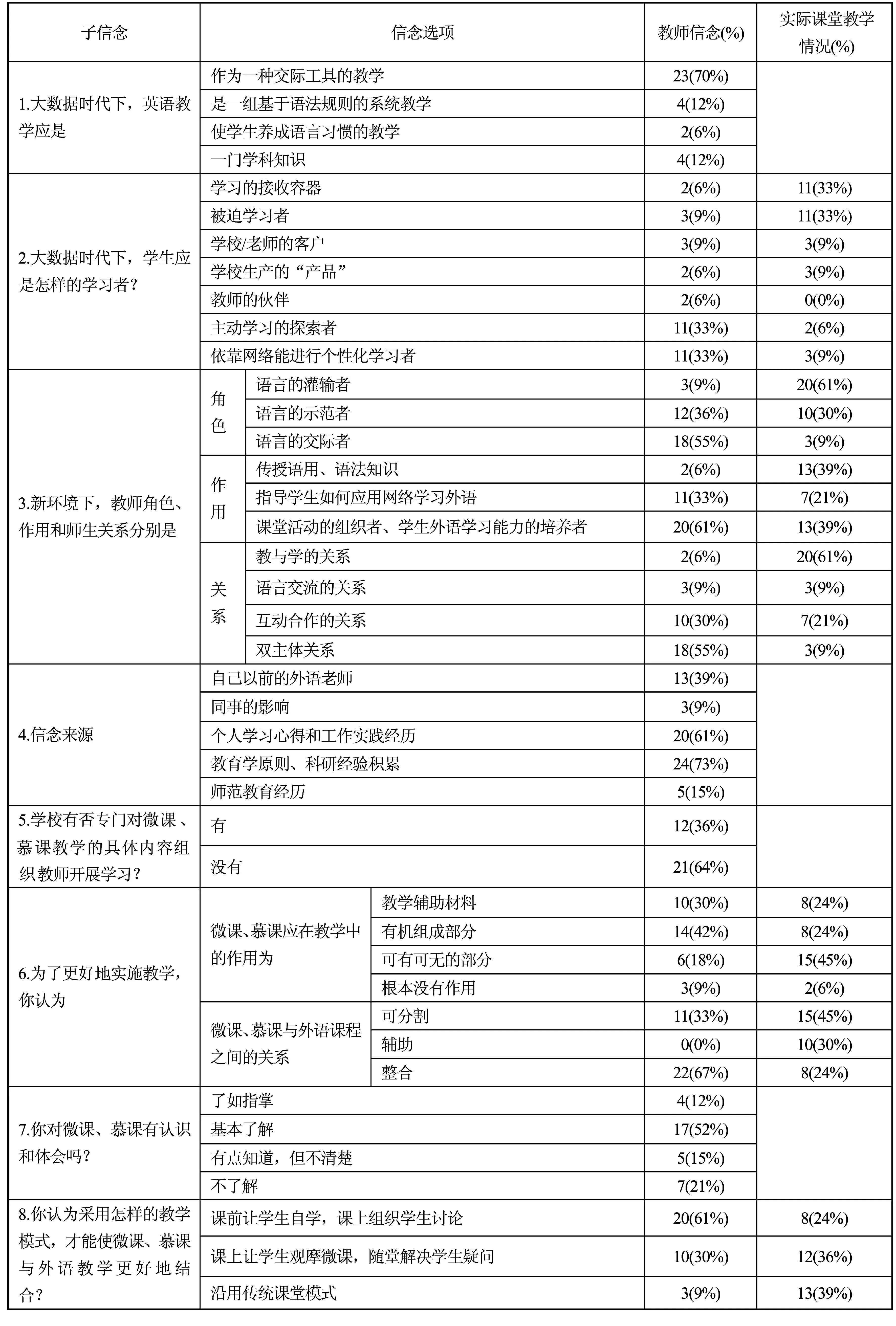

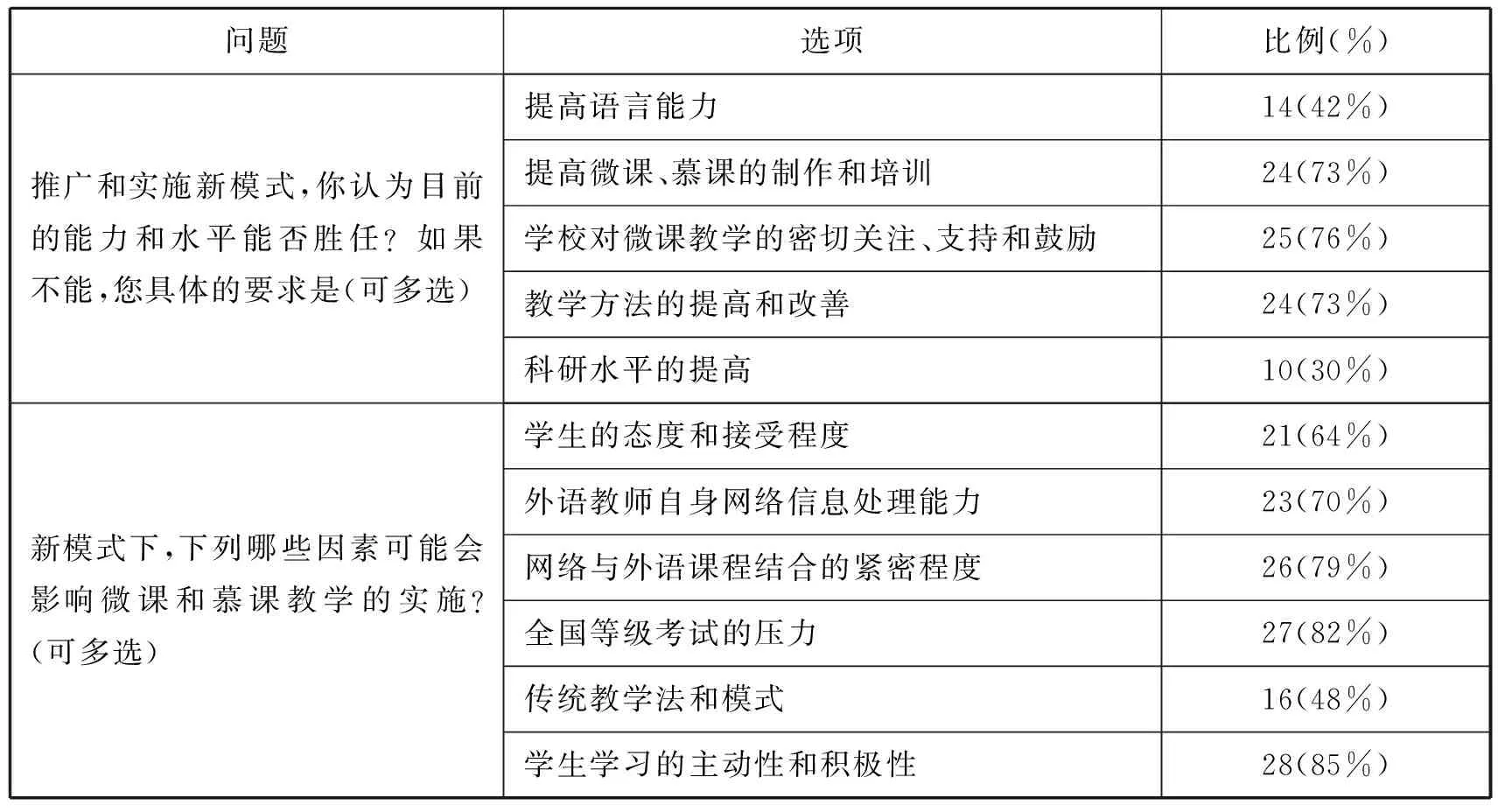

此次调查问卷主要包括两部分内容:第一部分为教师在大数据环境下对学习者、外语教学等一系列问题的认知及对应用慕课、微课进行外语教学的信念调研,并将其与课堂实际教学比对;第二部分为适应“微课、慕课”教学的教师需求分析,具体内容见表2、表3。

四、教师的教学信念及其与实际课堂应用情况的结果与分析

1.教师信念

在表2中,前3个问题均是涉及大数据时代下外语教师对于英语教学、学习者、教师身份及师生关系等问题的基本认识,后3个问题是关于教师对于微课、慕课实施的主客观条件的认知,其中题6又可细分为微课和慕课在外语教学中的关系和作用。

表2 教师基于微课教学的教学信念与实际课堂教学情况

表3 适应“微课和慕课”教学模式的需求分析

问卷结果显示,大部分教师(70%)认为大数据时代下的英语教学仍应以交际为目的,而只有少数教师(12%)认为应按照语言规则进行教学,因为语言是一组基于语法的规则系统;也有少数教师认为英语教学应使学生养成一种语言习惯(6%)和掌握一门学科知识(12%)。在对学习者的信念调查中,有相同比例的教师(33%)认为学生是主动学习者、探索者和依靠网络进行个性化学习的学习者,但也有老师认为学生是被动学习的接受者和被迫学习者。在对教师自身角色的认识上,认同教师是语言交际者的有55%,认同教师是作为课堂活动的组织者、学生外语学习能力的培养者以及学生利用网络学习外语的指导者的比例分别为61%和33%;分别有30%和55%的教师认为课堂上学生与教师应是互相合作的关系和“学生主体、教师主导”的双主体关系。而对于微课、慕课在外语教学中所起的作用,大多数教师(42%和30%)认为微课、慕课是教学的有机组成部分及必要的教辅材料,但也有老师表示它们是可有可无(18%)或根本没有用途;有67%的教师认同应将微课融入外语教学中,使二者充分整合;而对于整合的方式,有61%的教师认同应采用课前自学、课上讨论的方式。

调查可见:(1)大多数外语教师在大数据环境下,对语言教学工作、学习者、教师本身的角色、作用和师生关系等都有较为清晰的理解和认识,教学理念相对统一,跟得上现代外语教育发展的脚步。(2)对于应用微课、慕课进行外语教学,大部分教师表示赞同,也愿意在课堂上进行尝试;在几乎没有接受专业培训的情况下,对教学模式的认知已经较为到位,给予充分的关注。这在一定程度上体现了外语教师饱满的工作热情、较强的开拓进取和爱岗敬业的精神。

对几位教师的访谈记录如下。

访谈记录1,反映了教师对英语教学、教学法以及自身作用的认知:“英语教学应着力培养学生的听说技能和交际能力……但由于面对的是英语水平参差不齐和个性迥异的学生,就应因人而异,采用不同的教学法,按学生各自的学习需求开设英语课程。鼓励学生接触网络学习资源,教师从旁协助,帮助学生掌握良好的网络学习方法。”

访谈记录2,反映了教师对学生学习需求和课程设置的认知:“外语教学更应关注学生的语言习得。外语老师要成为学生外语学习的指导者,不要想当然地认为基础差的学生对学什么、怎么学浑然不知。必须了解学生的学习需求,了解他们通过英语学习想达到什么样的外语应用能力,这样便能避免教学中的盲目性和盲从性,提高教学效果。”

访谈记录3,反映了教师对学习者和学习的认知:“让学生自主参与学习为主,教师的作用是协助和指导。在教学过程中,要注意培养学生良好的学习习惯,让学生接触不同的外语学习资源,自己去品味中西方文化差异,鼓励学生制订学期计划、月计划甚至是每天的学习安排。”

访谈记录4,反映了教师对微课教学的畅想以及这种新型教学模式的展开形式:“微课教学势在必行,应当鼎力支持并付诸实施。进行微课制作时应将时间和内容压缩到5~10分钟,使学生能集中注意力。其次,教学视频应贴近日常生活和工作会话,避免语言知识点的大量灌输,设问应层层递进,引发学生思考。最后在微课结束时,给学生布置学习任务。学习任务应以小组为单位开展、能提供可视化成果评估、便于操作为原则。这样,教师在课堂上就可以抽出大块时间进行全班讨论、对子讨论及小组讨论等各种学习形式,确保大多数学生至少有20分钟的发言时间。”

访谈记录5,反映教师对慕课的理解:“虽然暂时还不能进行英语网络大规模教学,但可以先在学校小范围内试行。将制作完成的微课直接打包放上学校的‘朗朗课堂’中,欢迎大一、大二的学生自学、选修,并建立一个配套的评价体系。对于学习情况佳的学生,可以给予一定的学分奖励……或许,这就是英语慕课发展的初始阶段。”

2.教师信念与实际课堂教学情况的比对

通过将教师对微、慕课的教学信念和他们的课堂教学行为进行比对发现:(1)教师信念与实际课堂行为并非一致,且在某些信念上出现严重分歧的现象。反差较大的几项集中在对学生学习者的身份认定、教师角色、微课在教学中的作用及新型教学模式与微课的整合这几点上。纵向比较实际课堂教学情况可见,教师角色、作用及师生关系存在一定的矛盾。(2)课堂教学活动的实施表现出多样化的分布(见表2)。在实际外语教学中,受试者对学习者信念的认同次序依次为学习的容器30%、被迫学习者30%,认为学习者为探索者和个性化学习者的比例由原先的33%大幅下滑到现在的9%和12%。后一点也可以从对教师的访谈记录6中得到验证:“现在高职院校的学生自学能力特差,对学习不感兴趣,只对网上的各种娱乐内容兴致盎然,能坐在教室老老实实地把重点内容摘下来的已经是非常好的学生了。”

相应地,在对教师身份认同上认为教师是语言灌输者的比例也由原先的9%上升到61%;认为是“语言、语法知识的传授者”由6%上升到61%,攀升幅度惊人;与此相反,之前占较大比例的“教师是语言的交际者”“教师应在课堂上积极组织课堂活动”“教师与学生是双主体关系”的认同率都有不同程度的下滑。种种变化表明,在实际操作中先进的、符合现代外语教学理念的信念,执行力度都不如预想得那样高。

同样,在实际授课中,受试者认为“微课、慕课”在外语教学中应起到教辅和有机组成的权重由72%转移到可有可无甚至根本没有作用上,而对“微、慕课必须与外语课程有效整合”的认同也由67%下降到24%;最后,英语教师在实际课堂上仍沿用传统教学模式授课的比重达到39%之多。至于为何授课教师未能成功将教学理念贯彻于实际教学中,或许可以从访谈记录7中找到端倪:“受学生外语水平、等级考试、学校相关政策的制约,在实际教学中,我还是以应试为目的,而教学重点也转移到对学生的基础英语知识的恶补……新生的外语水平也呈现逐年下降的趋势,没有学习英语的热情……让这样的学生自觉主动地学习微课,简直就是痴心妄想。”访谈记录7也反映了学生的学习状态。

访谈记录8:“微课教学视频的制作需要老师花费极大的精力和时间。一方面,老师没有受过专门培训,水平和能力有限,而制作本身也需要很多额外的费用;另一方面,教师怕制作的视频学生不看、不学或看不懂,难以达到预定的教学效果;再者,不是所有课型都适合微课教学。总之,微课的设想很好,但实施起来有难度。”

访谈记录9:“尝试了几次微课。每到课上讨论环节就会出现冷场,要么是因为学生没有看教学视频,要么是听不懂,要么是自认为听懂也看明白了但提不出问题。对老师的提问也不能回答。最终还是放弃了微课教学。”

访谈记录10:“觉得自己对新模式的理解较为肤浅。偶尔看过微课教学的相关论文,没有进行深层次的探讨,学校没有硬性规定,没有统一要求也没有统一培训。至于微课与外语教学如何整合才能达到最佳教学效果,我并没有深思过。”

如上,外语教师要么从自身角度、要么从学生程度、要么从学校政策等方面出发,各抒己见,对实施微课、慕课教学的难度进行分析。

3.适应“微课教学”的需求分析

根据表3所示,大多数教师认为推广和实施新的教学模式前,需要对教师进行微课制作方面的培训,也少不了学校对外语微课改革的密切关注以及外语教学法的改善;此外,学生的态度和接受程度(64%)、外语教师自身的计算机网络应用技能(70%)、全国等级考试的压力(82%)、网络与外语教学结合的紧密度(79%)、传统模式和教学法(48%)都被大部分受试认同为可能会阻碍新模式顺利推行的主要因素。显然,这些因素在一定程度上已成为制约外语教学生动开展的绊脚石,也解释了较为先进的教学信念与实际课堂教学行为脱节、难以得到落实的原因。

五、结论与建议

通过本次调查,可以得出以下结论:

(1)大部分受试的外语教师对于在大数据时代外语教学、学习者、自身身份等问题已形成较为到位的认识,信念体系类似,也符合现代外语教育先进理念的要求。但可惜,这些信念在实际教学中的执行力度不高,课堂教学出现各自为政、无所适从的状况。

(2)表面上,英语教师对微课教学的开展踌躇满志,但关于新模式与外语教学整合的方式方法及微课的制作都没有接受专业培训,致使理念与实际工作脱节。

(3)大部分英语教师有较强的求知欲,期望通过培训加强微课制作的能力,提升自我价值。他们认为微课与外语课程结合的紧密度、外语等级考试、学生学习的主动性、外语教师操作网络的能力、学校对教学改革的支持等都是阻碍他们信念落实的主要原因。

针对以上结论提出建议如下:第一,切实贯彻“按学生需求设定外语教学内容”的原则。在入学前要求学生填写“英语学习内容”表,据此对学生进行详细的需求分析,并根据这一需求为学习者“量身打造”一系列课程及对应的教学方式和教学内容。在课程开始后,学生每周还享有课程评估的权利,学生可以随时随地和教师商讨学习内容和进度,以便更好地习得相关知识,达到学习的目的。这种“高级定制”的教学服务充分考虑到学生学习的主动性,让他们切身感受到自己需要什么,通过课程的学习能掌握什么。

第二,积极建构生态、和谐的外语教改环境。合理的教师信念体系是因文化、社会和时代变化而改变的动态系统,它需要在实践中进行检验和调整。本研究显示,高职院校的外语教师队伍是一支好学、信念体系较为先进的队伍,但也存在信念体系不稳定的问题,出现信念无法落实的现象。当然,这反映出教师信念还较为稚嫩,也因为受制于当前的社会文化环境。建议学校应在政策上尽量消除实施改革的压力,比如学生学位与外语等级考试脱钩,而在软硬件设施上提供更多的技术性支持,以确保外语教学改革的顺利进行。

第三,建立教师培训机制。首先,进一步澄清、落实和强化新模式的理念并转化、改变旧模式的理念是培训的基本内容,其中基于我国高职院校英语教学特殊环境下教师自身角色的定位和作用、教和学的结构、师生关系结构内容等均为培训的重点。其次,应强调微课、慕课与外语实际课堂的整合,以提高外语教师进行整合的实践水平,确保教师主导地位有效、灵活地发挥。

[1] 俞国良,辛自强.教师信念及其对教师培养的意义[J].教育研究,2000(5):16-20.

[2] BORG M. Teachers’ Belies[J].ELT Journal,2001(2):55-58.

[3] 陈冰冰,陈坚林.大学英语教学改革环境下教师信念研究(之一)[J].外语电化教学,2008(120):(14-20).

[4] 吕国光.教师信念研究的进展与走向分析[J].黄冈师范学院学报,2007(1):(67-72).

[5] CLARK, C. M, PETERSON , P .Teachers’ thought processes[M].I n M.C .Wittrock (ed.) , Hand book of Research on Teaching [C].New York : Macmillan , 1986.

[6] Nunan(eds ) , Voices from the language classroom[M].New York : Cambridge University Press ,1996:146.

[7] L I V I N G S T O N, C. and Borko, H. Expert -novice differences in teaching: A cognitive analysis and implications [J].Journal of Teacher Education, 1989(4):40-44.

[8] RICHARDS, J .C. Beyond Training [M].Cambridge University Press, 1998:111.

[9] 刘桦.论英语教师信念体系[J].西南交通大学学报,2004(3):93-98.

[10] 解芳.英语教师信念体系探析[J].辽宁工学院学报,2007(1):102-105.

[11] 楼荷英,寮菲.大学英语教师的教学信念与教学行为的关系[J].外语教学与研究,2005(7):271-275.

[12] 张莲.外语教师课堂决策研究[J].外语教学研究,2005(7):93-98.

[13] 解芳,王红艳,马永刚.大学英语教师信念研究[J].山东外语教学,2006(1):84-88.

[14] 郑新民.大学英语教师认知问题:个案研究[J].外语电化教学,2006(2):32-38.

2016-03-02

翁洁静(1981-),女,讲师,主要从事外语教学研究。

G40-011.8

A

1006-8724(2016)03-0102-06