宁波市汛情特征分析及防御对策思考

陈望春 金 秋 李文杰

(浙江省宁波市水文站,浙江 宁波 315016)

宁波市汛情特征分析及防御对策思考

陈望春金秋李文杰

(浙江省宁波市水文站,浙江 宁波315016)

宁波地处经济发达的沿海地区,易遭受台风及洪涝灾害的影响。随着社会财富的聚集,灾害易损性不断增加,防汛减灾形势日益严峻。通过对“十二五”期间宁波市雨水情及台风灾害信息的分析,总结出近年来宁波市遭遇台风、暴雨、干旱等极端气候的频率增加,年降雨量总体偏多且分布不均等特点,并从气候、下垫面、农田种植、工程因素等方面初步进行了原因分析,最后从工程和非工程方面提出了防御特殊汛情的对策,为沿海城市的防汛减灾提供借鉴。

汛情特征;防御对策;宁波市

宁波市位于我国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南临三门湾,总面积9 365 km2,境内海域辽阔,海岸线曲折漫长,气候湿润多雨,遭受台风及热带风暴侵袭频繁[1]。2013年的“菲特”台风造成宁波市直接经济损失333亿元,对宁波市产生了非常严重的影响。作为沿海发达城市,宁波市遭受台风及洪涝灾害的损失日趋增加,防汛减灾形势严峻。

1 汛情概况

1.1降雨量年际变化加大及暴雨强度增加

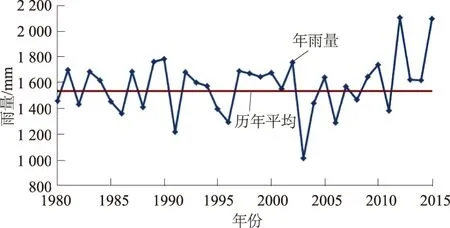

2011~2015年间,降雨量普遍偏多。2012、2015年分别为有水文记录(1956年)以来的历史最大值和次大值。年降雨量偏差加大,2000年后,年降雨量距多年平均的幅度增大13%。图1为宁波市1980~2015年雨量变化图。

图1 宁波市1980~2015年雨量变化

据姚江大闸站1980~2015年降水量统计,年最大场次暴雨占全年比重由1980~1999年的9%提升到2009年以来的12%。暴雨强度的增加,使得洪涝灾害进一步加剧。

1.2台风雨量增加,洪水风险增大

1990~2010年,宁波市台风过程面雨量达200 mm以上的仅6次,而2011~2015年则出现了4次。2013年“菲特”台风期间,全市面平均雨量达403 mm。

台风降雨量增大,导致发生大洪水的不利组合条件同时出现的概率提高。2013年“菲特”台风期间,姚江和奉化江流域就分别遭遇了100 a和50 a一遇的大洪水,这在20世纪以前的数次台风中较为少见。

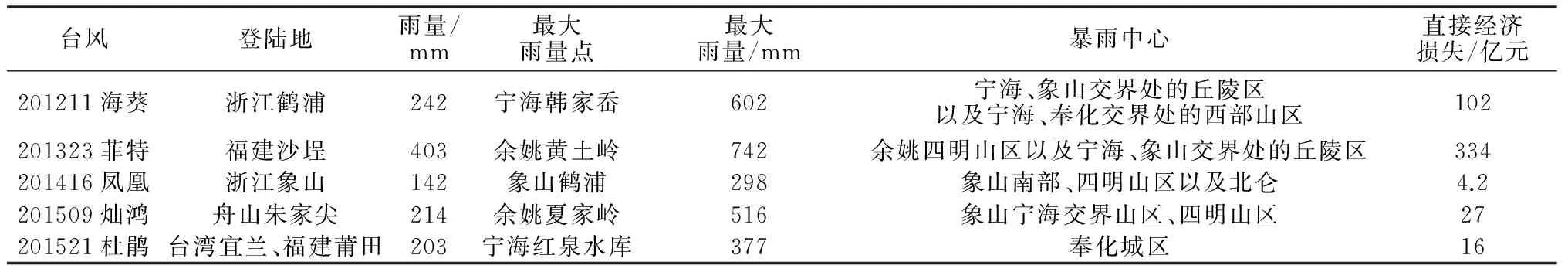

1.3造成严重灾害的台风数量增加

1949~2010年,影响宁波市的台风个数平均每年2.56个,2011~2015年上升到平均每年2.8个,其中造成严重损失的由平均每年0.46个增加到平均每年0.8个,洪涝灾害损失达489亿元。“菲特”台风造成的直接经济损失达334亿元。表1为“十二五”期间对宁波有重要影响的台风特征表。

表1 “十二五”期间对宁波有重要影响的台风特征

(3) 完成5个体系的建设:① 编制城市洪水风险图,完善预警及指挥系统;② 对易发洪水区域的土地以及建筑物等进行统一规划和管理; ③建立防汛救灾指挥系统,加强防灾物资储备及抢险队伍建设;④建立洪泛区洪水保险制度[3];⑤开展海绵城市建设,提高水面率,限制地坪,降低径流系数。

[1]宁波市水利志编纂委员会.宁波市水利志[M].北京:中华书局,2005.

[2]宁波市水利水电规划设计研究院. 甬江流域防洪治涝规划[R]. 宁波:宁波市水利水电规划设计研究院,2011.

[3]浙江省水利水电勘测设计院. 宁波市新一轮城市总体规划下城市防洪排涝治理思路及对策研究[R]. 杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2015.

(编辑:唐湘茜)

1.4福建中北部登陆的台风对宁波的影响

福建中北部登陆的台风,其外围云系与冷空气往往在宁波市上空发生相持,并造成持续性强降雨,引发严重的洪涝灾害。“菲特”和“杜鹃”台风就是如此。

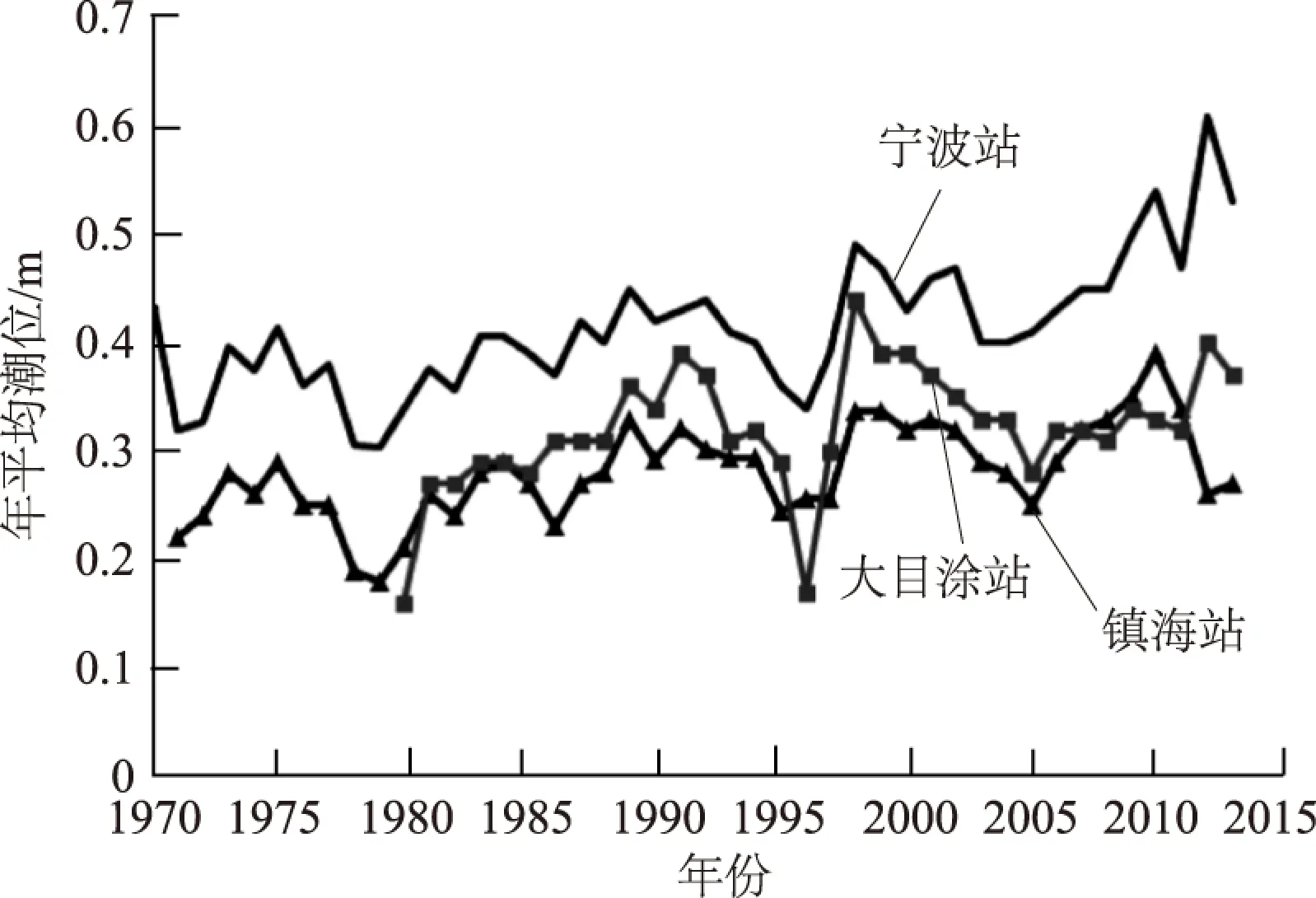

1.5海平面抬升导致潮位升高

近10 a来,海平面呈现略微上升的趋势。沿海代表潮位站镇海站2000年以前多年平均潮位为0.27 m,2000~2014年则为0.31 m。潮位上升减弱了河道泄水能力,加大了洪涝灾害的压力。图2示出了宁波沿海代表潮位站历年平均潮位变化。

图2 宁波沿海代表潮位站历年平均潮位变化

2 原因分析

2.1特定的气候、地形地貌

近年来,全球气候异常,极端天气现象频发。据国家气候中心监测数据显示,2005年至今为厄尔尼诺现象多发周期。该现象使得全球大气环流发生变化,致使全球各地出现极端异常天气。

宁波市陆域海岸线长达791.5 km,西南多高山。台风气流受地形的抬升作用导致雨量特别大,由此形成的山洪直泻中部平原,下游受潮水顶托,排水不畅。“风、暴、潮”三碰头极端天气过程造成的灾害越来越严重。

2.2城市化进程

城市面积不断扩大,如甬江流域城市面积从规划编制时的291 km2增加到目前的364 km2,新增25.1%。到2020年还将增加至530 km2。城市化进程占用了大量水田及低洼地被,使得径流系数加大,汇流时间变短,蓄涝区减少,从而导致洪涝灾害大大增加。如2005年麦莎台风与2012年海葵台风,暴雨量均为150 mm左右,但2012年海葵期间干流的水位比麦莎期间高出0.4~0.7 m;2015年“灿鸿”台风的雨量为10 a一遇,而产生的洪水则达到20 a一遇。

2.3蓄涝耐淹能力下降

由于大量小河道、支流、河漕被填没,全市水面面积不断减少,平原河网蓄滞洪能力不断削弱。此外,水田面积从规划编制时的689 km2减至目前的580 km2,减少15.9%,蔬菜、瓜果、茶叶、竹笋、花卉苗木得以显著发展,使得滞蓄洪能力以及耐内涝能力不断减弱。

2.4防洪排涝工程能力不足

宁波已有大中型水库控制流域面积仅占山区面积的1/3,且防洪库容偏小;平原骨干河道行洪防潮能力不足;小流域治理进度相对较慢。

城市管道排水能力仅0.5~3 a一遇,一下雨就出现“看海效应”,遇天文大潮则涝水灾害更加严重。

3 对策建议

按照“疏控结合、以疏为主、蓄泄兼顾、洪涝兼治”的原则,实行“上蓄(分洪、滞蓄)、外挡、中疏、下排”的治理方针[2],依照人与自然和谐发展和维护河流健康生命的理念,妥善安排洪水出路,合理调蓄雨洪和控制河网水位,具体如下。

(1) 加强水库、堤防建设,加强河道、涵闸、泵站排水能力建设,充分发挥水利工程防灾减灾效益。

(2) 开展大中型水库、涵闸、泵站等工程的防洪排涝联合调度研究,充分挖掘已建工程的防洪能力。

2016-05-06

陈望春,男,浙江省宁波市水文站,高级工程师.

1006-0081(2016)08-0025-02

TV87

A