有情与无情

有情与无情

主讲人:陈 来(清华大学国学研究院院长、中央文史研究馆馆员)时 间:2016年3月地 点:清华大学

一

1935年3月2日,冯友兰在清华大学讲演,题目为“人生术”。这次讲演是应清华青年会主办的大学问题讨论会之邀,讲演的内容发表于次日的《北平晨报》。

这里的“人生术”是指什么呢?据冯友兰的说明:

人生术者,就是假定人生是为寻求幸福的;那么,怎样才能得到幸福,就是人生术。

按照这个说法,冯友兰所说的“人生术”,即“求人生幸福之方法”。他认为,现代学校所重视的是知识的输入,故人生术的问题在现代学校很少谈及,但人生术的问题是中国古代学者谈论甚多的问题。他所列举的古代学者的例子,如:“从前的道学家那种呆板处世,无非在寻求幸福,又论语中的孔子‘乐以忘忧,不知老之将至’,‘一箪食,一瓢饮,……回也不改其乐’,都是他们会讲人生术。”照这里所说,他认为孔颜之“乐”,及道学家以各种修养功夫求孔颜之乐,都属于“寻求幸福”。

由此可见,冯友兰真正着意的,并不是一般所说的幸福,其实是指内在的幸福,他所说的乐也是精神境界之乐。

在冯友兰看来,内在的幸福与快乐的获得,关键在于“应付情感”的方法。一个人若能正确地应付自己的情感,就可以获得这种内在的幸福和快乐。所以,这篇以人生术为题的讲演,实际上完全集中在“情感”问题上。他说:

人生术很多,今天只讲一个,就是应付情感的方法。情感包括喜怒哀乐,虽然幸福的整个问题不完全在情感上,可是喜怒都于人生有大关系。如《三国》上三气周瑜,一下子给气死了;《说岳》中的牛皋捉住了金兀术,把金兀术气死,牛皋乐死了。这都是情感的作用。我们怎么对付它,就是现在要讲的。

可见,冯友兰所关注的,是如何调控个人的喜怒哀乐的情感,以实现一种内心的幸福。

在讲演中,冯友兰特别提出庄子对于情感的来源和情感的作用的了解:

庄子说人之所以有情感,因为人的知识不够,若有充分的知识,则不会有情感。譬如大风天气,使人出去不方便,在大人亦不觉得有什么情感发生。可是小孩子们不能出去,就会很生气,骂天是混蛋。这因为孩子们没有大人知道的多,就较大人受情感的痛苦多。西人斯宾诺莎的伦理学说,情感是人的束缚,若人有完全的知识,就可以把这束缚打破。

《庄子·养生主》篇讲此道非常之多:说老子死了,许多人非常悲哀,庄子说他们是“遁天背情”,“古之所谓遁天之刑”。他们对于人生性质,没有完全的知识,他们不知道死就是生的结果,所以他们就受了“遁天之刑”,即是悲哀。

庄子是很懂这道理的,他的太太死了,他反鼓盆而歌,惠施曾因此责备他。庄子说,在起初,我心亦莫不惋然,但后来想,世界上原先压根就没有他太太,后来忽然有了,有了又没有了,还是和从前一样;人之生死,正如春秋顺序一样,没有可悲的。庄子之如此,是他以理化情。

照这个说法,冯友兰这里所关注的情感现象,主要是指消极、否定的情感情绪。他借庄子的话表示,人不能顺应自然的变化去理解世界与人生,就是“遁天”;人因为遁天而遭受这些消极情感的折磨,就是受“遁天之刑”。另一方面,他认为,情感之发生是由无知所致,而知识有两种,一种是对于自然的知识,如气象;一种是有关生死穷达的知识,其实是指哲学的了解。缺乏这两种知识,人就会受情感的束缚折磨,而不能解脱。

冯友兰认为,人之所以不能摆脱情感的束缚,主要的原因还不是人不能避免情感的发生,而更在于“心累于物”,即情感发生后,不能为理所化,而累系于物。他认为,庄子近于无情论,而王弼和宋儒的看法则不是无情论。王弼和宋儒都认为人的情感是自然的反映,不可能免除,所以人应当做的,不是无情,不是免除一切情感,而是使七情不要著累于物而伤苦。

冯友兰在讲演中最后指出,七情所以累物的根本原因是在于“有我”。“我”的存在是心有所累、不能廓然大公的根源:

人至有所累与物否,完全在于“有我”与“无我”的存在。以现在的话说,就是客观的态度之有无。廓然大公,的确是对于人生幸福有莫大关系,对于一个人的事业成功,亦很重要。……不能括然大公,有我之存在,总是战战兢兢,患得患失,结果也很糟。……所以大公无私,无我无己,若在道学家的旗牌下讲起来,很无味,但是它们是对人生幸福有关系的。

这是说,决定人生幸福的重要因素之一,是能够做到“无我”,无我才能廓然大公,不累于物,不为外累所伤所苦。换言之,人应当有情而无我,或情顺于物而无我。所以,重要的不是无情,而是无我。

冯友兰(1895-1990)

二

现在回过头来,追溯这一问题在冯友兰学术思想发展中的脉络和轨迹。

早在《人生哲学》第二章第二节“何为幸福”中,冯友兰指出,在庄子看来,“凡物各由其道而得其德,即是凡物皆有其自然之性,苟顺其自然之性,则幸福当下即是。”这里所说的“自然”是与“人为”相对,人为是模仿自然,改造天然,人为境导致天然境界所享受的幸福的丧失。该书的第五章第三节题为“杨朱的人生术”,其中说:

杨朱所认为求幸福之道如此,……吾人只应任情放言,而不顾社会毁誉。……杨朱甚重肉体快乐,其所以如此,或者即由在一切快乐中,肉体快乐最易得到,选取最近快乐,正所以避免苦痛。

这些都是他早年论及“人生术”和“求幸福之道”讨论。

稍后出版的《一个新人生论》的第五节,题为“人生术”,他在其中提出,儒家所讲的“知命”乃是一种人生术。要了解人生术,先须了解“好”。“好”分为两种:一为“内在的好”,一为“手段的好”。“内在的好”是指事物自身是可欲的,其价值就在事物自身。“手段的好”是指某些事物本身没有独立的价值,但它们是可以达到内在的好者的手段。冯友兰认为,许多内在的好者必须用手段的好才能达到,而“手段的好”往往干燥无味,故造成人生中的痛苦。如果人们能在主观上把“手段的好”认定为有“内在的好”,人的失望和痛苦就可以减去大半。

冯友兰又认为,中国古人所说的“无所为而为”是以“所为”有“内在的好”;“无所为而为”即以“为”有内在的好。以游戏的态度做事的人,也是以“为”有内在的好,而不是只把游戏当作手段。所以,如果我们在生活中将大部分手段都看成有内在的好,就可以“君子无入而不自得焉”,这样人生的痛苦即可减大半。冯友兰把这叫作“解决人生问题的一个方法”。由以上可见,冯友兰在《一个新人生论》以前,论及人生术时,虽然还没有真正涉及所谓“应付情感”的问题,但已经把在主观上解除失望痛苦看作寻求幸福的一个重要方法。

1926至1927年,是冯友兰对中国哲学之精神的理解有重大进展的时期。1926年,冯友兰任教于燕京大学时撰文《中国哲学之贡献》,刊于日本《改造》杂志1926年7月号。其中认为,中国哲学中对于有些问题的讨论较西方哲学为详细和圆满,如“动静合一”的探讨。他的这篇文章完全是就中国古代“动静合一”的境界问题加以阐述。

他认为,自先秦的儒家、道家以来,中国哲学家都认为“动静合一”是人生的最高境界,如《系辞》说“寂然不动,感而遂通天下之故”,孟子说“不动心”,庄子说“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故胜物而不伤”;汉代以后,道家哲学繁荣于魏晋,儒家思想复兴于宋明,玄学、理学都大大发展了“动静合一”的理想,并考究其实践的方法。他在这篇文章中,叙述了郭象《庄子注》的思想,认为郭象讲的“诚应不以心,而理自玄符”“足为物主,而顺时无极”“以无心玄应,惟感从之”,就是庄子所谓“至人之用心若镜”的意思。又认为,宋元哲学家中说“动静合一”者更多,如程明道在《定性书》中所说“所谓定者,动亦定,静亦定,无将迎,无内外,……圣人之常,以其情顺万物而无情”,以及王阳明所说“随物见形,而明镜曾无留染,所谓情顺万物而无情也”,这些都是关于动静合一境界的叙述。与前节所述对照可知,这里所说的动静合一的境界即是所谓“应付情感”的方法。

冯友兰指出,“至于达到这种境界的方法,除了用知识驾驭感情、驾驭‘我’之外,更无他法。根据现代心理学,情感是依附于心理活动的基调,所谓哀乐都是情感,以知识驾驭情感,不是用外力强抑。我们如果对引起情感的事物有充分的认识,有相当的理解,则情感自然减少。”他认为,以知识驾驭情感,即王弼所说“以情从理”(戏答荀融书),亦即郭象所说有情者以理遣累。“如果不能以知识驾驭情感,就是庄子所谓‘遁天倍情,忘其所受’。如果遁天、背情的话,一定是‘遁天之刑’,即遭受苦恼。如果有能驾驭情感的知识,知道生是‘时’,死是‘顺’,就安时而处顺,哀乐不能入也。能超越哀乐就能得至乐,能超越哀乐,就象解脱了倒悬之苦一样。”可见,这里所谓“知识”并不是一般的知识,而是指一种哲学的了解。所以这个时期的冯友兰实际上是用“以知识驾驭情感”来说明应付情感的问题。

冯友兰认为,能以知识驾驭情感的人不一定是无感情,如王弼认为“圣人茂于人者神明也,同于人者五情也,……五情同,故不能无哀乐以应物。然则圣人之情,应物而无累与物者也。”人遇到触发情感的事物,自然会产生感情,“但情感的发动立刻用知识去驾驭它,使之去”,“如此情感不沾滞于胸中,吾人也不会执着”。冯友兰引用程明道“怒时遽忘其怒而观理之是非”,又引王阳明“圣人无善无恶,只是无有作好、无有作恶,不动于气”,认为如果能够做到“情顺万物而无情”,“如此则情感于心如浮云于太空,有而无害”。

冯友兰指出,人之所以不能作到情顺万物而无情,原因在于有“我”,人有我则对未来常怀忧虑,对过去常怀追悔,这也就是明道讲的“自私用智”;如果知道“我”为本无,以我合于宇宙,就能内外两忘,廓然大公,一切忧悔、私意、计虑、打算等不复存在。达此境界,无论任何变化,皆不滞留心中,这就是“动静合一”了。他认为“宋明哲学家最无私地注意到了这一点”。可以说,冯友兰对宋明道学的了解和体会正是基于他在情感问题上对道家和玄学的了解。

冯友兰纪念馆

三

在1934年出版的《中国哲学史》下册,冯友兰明确提出了“应付情感的方法”这一概念。在论述玄学时他指出:

庄学主以理化情,所谓“安时而处顺,哀乐不能入也”。何晏以为圣人无喜怒哀乐,大约即庄子中此说。此说王弼初亦主之,所谓“以情从理者也”。颜渊死,子哭之恸,“安时而处顺”之人,自“理”而观,知“死”为“生”之自然结果,故哀痛之“情”自然无有。此即所谓以理化情也。然人之有情,亦是“自然之性”,有此自然之性,故“不能无哀乐以应物”。……不过圣人之情,虽“应物而无累与物”。庄子云“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤”(应帝王)。“胜物而不伤”,即“应物而无累于物者也”。不过庄学对付情感,不用此方法;而王弼更推广此理之应用,以之对付情感,后来宋儒对付情感之方法,俱同与此。

又论二程,其于“阴阳善恶之消长”节乃云:

庄子谓“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤。”道学家亦谓吾人之“用心”应如此。不过道家心所应之物,不包括情感在内;道家应付情感之方法,乃以理化情;能以理化情者,自无情感。道学家主张情感可有,但吾人有情感时,应以情感非我有;见可喜可恶之事,圣人亦有喜怒之情感;但非圣人喜怒,乃其事可喜可怒也。惟其如此,故其事既过去,圣人喜怒之情感亦亡,此颜回所以能不迁怒也。若常人则自有其怒,故可怒之事既去,而仍有怒心;见不怒者亦怒之,此所谓迁怒也。“圣人之常以其情顺万物而无情”,康节所谓“以物喜物,以物悲物”,与此意同。

在论王阳明一章,其第六节为“恶之起源”,引王阳明《传习录》“七情顺其自然之流行,皆是良知之用,不可分别善恶,但不可有所著”,又引王阳明另一段“忿懥几件,人心怎能无得?只是不可有耳。凡人忿懥,著了一分意思,便怒的过当,非廓然大公之体了。故有所忿懥,便不得其正也。如今于凡忿懥等件,只是个物来顺应,不要著一分意思,便心体廓然大公,得其本体之正了。”然后冯友兰说明:

所以七情不能有所著者,“盖著了一分意思,便怒得过当,非廓然大公至体”矣。《坛经》谓:“前念著境即烦恼,后念著境即菩提”,有所忿即念著境也。“圣人之喜,以物之当喜;圣人之怒,以物之当怒”,非“有”喜怒,即非有意为喜怒也。圣人之心如明镜,“廓然而大公,物来而顺应”,当喜者喜之,当怒者怒之,而本体虚明,对于所喜所怒之物,毫无沾滞执着,所以亦不为其所累也。

其第七节题“动静合一”,在引用王阳明“随物见形,而明镜曾无留染”之后,冯友兰指出,“若能如此,则虽终日‘有为’,而心常如‘无为’,所谓动静合一者也”。“动静合一乃是真静,绝对的静;动亦定,静亦定,乃是真定,绝对的定;此和程明道《定性书》所说正同。”

四

在完成了《中国哲学史》以后,冯友兰较少使用“动静合一”的说法了,而较多用“对付情感”或“应付情感”的说法。在后来,特别是50年代以后,他将此点收摄到“精神境界”的说法来讲。不过,在“贞元六书”时期,这种“应付情感的方法”的讨论,并不在专讲“境界”的《新原人》中,而是在讲生活方法的《新世训》里。

其实这也不足为怪,因为“新世训”的内容,用冯友兰自己的说法,是论生活方法,也就是“人生术”。同时,我们也不妨作一推测,即《新世训》在前,《新原人》在后,在写《新世训》的时候,冯友兰还未意识到“应付情感”的方法就是精神境界的一个方面。

《新世训》第六篇“调情理”,就应付情感的问题作了全面的论述。他在谈到道家的“以理化情”时指出:“此所说情,即我们现在所谓情感之情;此所谓理,则意义比较复杂,有时指上文所说情或势中所表现底道理,有时指对于此等道理底知识或了解,有时指我们能有此等知识或了解底官能,即我们所谓理智。”

他首先叙述了道家对这一问题的看法:道家认为情起于人对事物的不了解,如小儿走路为石头所绊倒,就会大怒而骂此石头,这是因为小儿对于事物的了解不够,因而产生情感。成人虽然比小儿对于事物的了解多,但其了解可能是部分的了解,故有时仍不能无情。只有对宇宙及事物有完全充分的了解,人才能完全无情。故道家是推崇无情的。但这种无情并不是如槁木土块,而是其情为理所化,也就是以理化情。这些讲法与1935年的讲演相同。冯友兰又引用《世说新语》中所说“太上忘情,其下不及情,情之所钟,正在吾辈”,指出,槁木土块的无情是“不及情”,而道家的圣人无情是“太上忘情”。道家认为,对于事物之理有所了解,则对事物不起情感,故能不为事物所累;能不为事物所累,也就是对某事“看得破”;看得破,就能沉得住气,因为所谓沉不住气,就是一时为情感所压倒。对于事物之理有了解,故能宽容,因为在这样的了解中,我们对于顺我们的事物不会特别喜爱,对于逆我们的事物,也不会特别怨恨。对于所有的事物都能看得破,便能达到完全的无情。《庄子》德充符篇说“圣人有人之形,无人之情”,“所谓无情者,不以好恶内伤其身”,以好恶之情而内伤其身,即所谓“刑”,亦即所谓“累”。但不为事所累,并不是不做事,只是做事而不起情感。所以,道家的圣人,是完全无情的人。冯友兰认为,道家的这种理想虽然可能是一种不可企及的理想,“但一个人若能没有无益底情感,则可少受许多累,多做许多事”。所以他对道家的这种人生理想是充满同情了解的。

冯友兰接着说,玄学与先秦道家不同,玄学认为,“圣人不是无情,而是有情而不为情所累。道家以有情为累,以无情为无累。王弼以有情而为情所累为累,以有情而不为情所累为无累”。与之相近,宋明道学家也主张圣人有情而不为情所累,宋明道学家的说法虽然并不是取于王弼,但与王弼相同,却是事实。程明道所说的“情顺万物而无情”,其中所说的无情并不是道家的无情,“此所谓‘无情’,是有情而无‘我’”。冯友兰还指出,道家以理化情,以求达到无情;宋明道学家不求无情,主张有情无我,所以宋明道学有道家以理化情的好处,而没有道家以理化情说的困难。

20世纪40年代,冯友兰在西南联大教一年级学生读《新世训》《新原人》,其教授的方法是要学生看书,然后提出问题,大家讨论。由这个课程的讨论,引出一些公开的讨论,故1944年冯友兰发表了《论情感》一文,以回答李文翔、胡绳对《新世训》的批评。他申明,“在《新世训》‘调情理’章中,我的主张是‘有情而不为情所累’,不是‘无情’。”又说“我的主张是‘有情无我’”,“有情无我,与有情有我的分别,就是一个公私之分……有情有我,一为个人而有底喜怒哀乐,是有私底。有情无我,是为国家社会、为正义、为人道而有底喜怒哀乐,是为公底”。

1947年,冯友兰到美国教书,1948年出版《中国哲学小史》,在庄子的一章中,在讨论相对幸福的一节,他重复了30年代的讲法,在魏晋玄学的一章中,他把“圣人忘情”说称为“主情派”。最重要的是,他在第二十四章“新儒家:两个派别的开始”中,特立一节“处理情感的方法”,在这一节,他把他在《中国哲学史》完成以后提出的有关应付情感的论述都概括于其中。

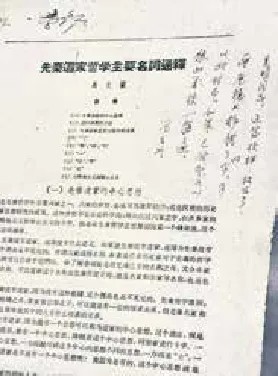

冯友兰在印本《先秦道家哲学主要名词通释》上所做的说明

冯友兰关于《中国哲学史》的自我批判手稿

冯友兰《论理气阴阳》手稿

五

现在来讨论冯友兰有关中国哲学情感论的叙述中值得进一步讨论的问题。

冯友兰自己就中国哲学的情感问题的讨论曾提出三点,第一,完全无情是好的、应当追求的吗?第二,完全无情是可能的吗?第三,宋明道学与先秦道家所说的区别何在?

就第一点来说,冯友兰认为,道家所说的完全无情是指“忘情”(太上忘情),忘情的心理状态,即庄子所说的“恬愉”二字。据成玄英疏,“恬,静也;愉,乐也”。愉之为乐,与相对于苦的乐,二者不同。愉之乐是动荡的乐,恬愉是静的乐,这种恬愉的无情是好的,可欲的。这种说法与以前的说法不同,以前冯友兰认为道家就是无情派,而照这里的忘情说,道家追求的是恬愉的心境,这种心境虽然无情,但却有乐。这样一来,就与宋明道学的“乐”很难分别了。

就第二点来说,冯友兰认为,从王弼的观点来看,完全无情是不可能的,所以王弼后来主张应该有情而无累。

就第三点来说,冯友兰认为先秦道家主张完全无情,而宋明道学家不主张完全无情,不认为完全无情为好,也不认为完全无情为可能,所以道学家与王弼相近,而与先秦道家不同。冯友兰这个说法的问题,同样在于,在这种讲法中,无法区别玄学和道学的精神境界。

冯友兰叙述道家思想甚精,其论宋明儒学亦极有睿见。但在推崇中国哲学的无情无累说的时候,冯友兰遇到的重要挑战,应当是这个问题:冯友兰在叙述中国哲学史上的这些论述时,他明显是偏于同情和欣赏无情无累说的。无情无累说的诠释不仅不能说明道家、玄学、道学的分别,更突出的问题是,这种立场很大程度上是把情感主要理解为消极的情感(失望、愤忿、痛苦),那么,他应当如何处那些理伟大的、积极的感情呢?事实上,在《新世训》的“调情理”中,冯友兰也提到,有人喜欢有强烈的感情,有人认为人的情感可以使人生丰富,恬愉太过单调。胡绳当时也向冯友兰提出,“为什么不能举象‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’‘孤臣危泣,孽子堕心’那样博大深厚底感情呢?”对此,冯友兰当时只是简单回答说:“至于先天下而忧的感情,正是‘有情而无我’。若其有我,他一定是先天下之乐而乐,后天下之忧而忧。”但是,冯友兰所说的“有情无我”是强调无我,而不是强调有情;他所说的有情也只是“不能无情”罢了,并没有主张、利用积极的情感的意思。这显然是因为,在这里冯友兰只讲无小我的一面,而没有讲有大我的一面,偏于“无”,而未能重视“有”,所以不能提出如何对待积极情感的说明。《新原人》中虽然讲了无私我、有大我,却没有提及象《定性书》所说的境界。

由于冯友兰在《新原人》的境界说中并没有把玄学和道学应付情感的方法作为一种人生的境界,亦由此而受到熊十力的质疑。冯友兰答熊十力书:

先生所说“无相之境”,相当于《新原人》所说同天境界,……先生所说无相,《新原人》亦说“在同天境界中人是有知而又是无知底”。先生说真宰,《新原人》亦说“在天地境界中底人,是无我而又有我底”,在天地境界中底人自觉他的“我”是宇宙的主宰。先生说“不舍事而未尝有取”,《新原人》亦说,在天地境界中底人“是有为而无为底”。先生若就此诸节观之,或可见吾二人条流之合,于此亦甚多也。

熊十力所说的“无相之境”和“不舍事而未尝有取”,其实与前述程明道、王阳明所说的“物来而顺应”“情顺万物而无情”“不要著一分意思”是一致的,而冯友兰在《新原人》中确实没有涉及这一点。

冯友兰从早年起,通过对道家、玄学(主要是庄子和郭象)的研究,分两个方面契入精神境界的问题,一个是神秘主义,以万物一体为主题;一个是应付情感,以有情无我为核心。他对宋明道学的理解也是从这里切入的。■

冯友兰 节录《内经》 纸本