群体性事件中民众抗争行为的微观解构:一个交易成本政治学视角

林民望

群体性事件中民众抗争行为的微观解构:一个交易成本政治学视角

林民望

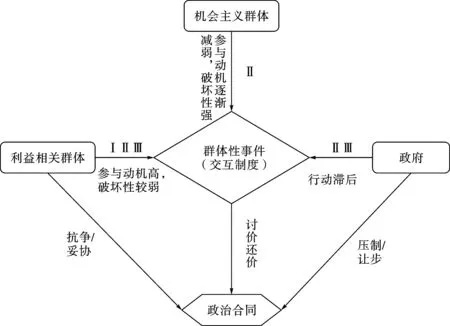

我国正处于社会转型时期,社会矛盾频发。群体性事件已经成为转型时期社会矛盾激发的主要表现形式。现有体制的“裂度”导致群体性事件成为民众维权的主要手段。以交易成本政治学分析抗争行为主体的划分,以及抗争民众的行为动机和特征,发现:利益相关群体需要承担大部分交易成本,因此抗争周期也是最长;机会主义群体只需承担小部分交易成本,他们的抗争周期较短,参与动机会逐渐减弱。政府应针对不同类型的群体采取不同的解决措施。

群体性事件抗争行为交易成本政治学利益相关群体机会主义群体

一、引言

亨廷顿指出,“现代性产生稳定性,现代化却产生不稳定性”〔1〕,经济和社会发展,不一定有助于政治稳定。我国正处于社会主义初级阶段,解决社会问题的物质基础仍比较薄弱,而群体性事件已经成为转型期社会冲突的主要表现形式。群体性事件是一种非制度化的利益诉求表达形式,更多的情况下是一种“弱者的武器”①詹姆斯·C.斯科特通过对马来西亚的农民反抗的日常形式——偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等的探究,揭示出农民与榨取他们的劳动、食物、税收、租金的利益者之间的持续不断的斗争的社会学根源,并将这种来自底层社会的非正式、无组织化的抗争形式称为“弱者的武器”。详细研究请参见詹姆斯·C.斯科特:《弱者的武器》,译林出版社2007年版。。而长期以来政府非制度化的运作方式塑造了人们非制度化的行为反应,导致人们的心理异化,〔2〕戈尔在《为什么人们造反》(Why Men Rebel)一书中,将这种异化的心理解释为“相对剥夺”,即在人们希望他们的政府可以提供的东西——即他们所想要的东西——与他们实际预期获得的东西之间存在的差异。〔3〕而这种相对剥夺感将会导致现有体制出现“裂度”,尤其我国正处于社会结构转型时期,当人们对于现有体制的期望过高而又无法完全得到满足时,冲突就难于避免。因此,对于行为人的研究就显得尤为必要。群体性事件的参与主体因事件类型的不同而有所差异,但抗争民众始终是必不可少的主体。本文也将群体性事件中的抗争民众作为本文的研究对象。

西方学界对于集体行为或社会运动的研究主要遵循从感性到理性再回归感性,再发展成有限理性的规律。国内学者对于群体性事件演化规律的研究也基本攘括了感性和理性两种基本假设、定性和定量两种基本分析方法,以及多学科交叉的理论基础。但社会运动的研究范畴毕竟较为宏观,而群体性事件的研究范畴相对微观。当前的研究缺乏针对群体性事件中民众抗争行为的理论建构。相较于传统政治学或社会学研究而言,经济学研究更加关注个体行为而非群体行为,因此,政治经济学为群体性事件的微观研究提供了很好的分析工具,但目前该领域的研究仍较为欠缺。

20世纪80年代,交易成本经济学开始被运用于政治研究领域。群体性事件是一个社会结构分化后利益冲突导致的社会管理问题,而矛盾激化的过程由于涉及到政府和公民双方,因而也可将其视作一种政治活动。“政治活动本身就是一种交易,这些政治交易都是可以从合同的角度来考察”〔4〕。所以,群体性事件中政府与抗争民众之间的关系可以视为一种合同关系。1990年,诺斯(Douglass C. North)发表一篇名为《交易成本政治学》的论文,标志着交易成本政治学(TCP)的正式诞生。交易成本政治学是建立在高昂信息成本、行动者解释他们环境的主观模型以及合同的不完全实施这些假设之上。〔5〕本文试图从一个交易成本政治学的理论视角解构民众的抗争行为,最后的落脚点是为了从微观层面解读抗争民众的行为动机以及行为特征。

二、抗争行为主体与交易成本

行动主体与交易成本是交易成本政治学分析框架中重要的两个构成部件,只有明确了具体的行动主体以及交易成本,才能进一步探索交易市场的运行机制。“行动者是大多数集体行动的核心”〔6〕,交易必然就涉及两个或两个以上行为主体,对行为主体间关系的研究是交易成本政治学分析框架中必不可缺的一部分。以往的研究基本都将抗争民众当作一个整体纳入群体性事件的分析范畴,很少有学者对抗争民众的类型进行细分。因此本文先对抗争民众进行群体划分。由于群体性事件所涉及的主体颇多,不同主体所涉及的群体性事件类型也有所不同,为了更好地专注于研究,本文选取抗争民众与政府作为贯穿群体性事件的两个主要研究主体。公共选择理论认为“经济关系和政治关系两者都代表着由两个以上的个人进行的合作”〔7〕。人们在进行政治活动时,也会计算个人的成本—收益。而政治市场就是指人们参与政治活动时,与其他政治个体和政治组织发生关系的场所。〔8〕从理论上来说,群众维权这一政治活动也是一种经济活动,抗争民众和政府都会计算各自的成本收益。因此,在群众维权过程中也存在交易市场,政府就是企业,政府官员就是企业家,抗争民众就是消费者,群体性事件就是交换制度,维权就是货币,政府提供的政治合同*在TCP中,政治合同的一方是公民(个体或利益集团机构),而另一方是政治家(个体和党派)或行政管理机构(规制机构等)。合同是政策(或法令)与选票(或捐款)的交易承诺。参见阿维纳什·K.迪克西特:《经济政策的制定:交易成本政治学的视角》,中国人民大学出版社2003年版,第35页。就是消费品。群众为了维护其权益,在群体性事件中通过维权这一手段与政府进行交易,合同是交涉之后的交易承诺。整个交易过程其实就是政府与抗争民众的博弈过程。“当相互冲突的各方为了使制度朝着对自身有利的方向发展时,政治张力将导致规则和程序不断变换。各式各样的交易成本——特别是信息不对称成本、机会主义成本和有限理性成本——在这个过程中起着重要的作用”〔9〕。所以,接下来笔者将结合集体行动者与交易成本类型提出四个理论命题。

(一)抗争行为主体类型

交易成本经济学承袭古典经济学关于人是“经济人”的假设,但又进一步对人的行为特征进行重新解释,认为追求自身利益最大化的个人只具备有限理性,并且存在机会主义行为倾向。而这些行为常常伴随着交易成本的产生,致使个人的成本收益和社会的成本收益无法保持一致。正是基于这样的认知假设,本文将抗争民众划分为两类:

1.利益相关群体。笔者根据利益相关程度将利益相关者划分为两类群体:(1)直接利害关系者(Direct Stakeholders)。这里的利害关系者,是指自身利益受到直接损害的个人或者群体。这些人是群体性事件的核心行为主体,同时也是利益受到最大侵害的行为相对方,因此一般情况下直接利害关系者是群体性事件的发起者,但不一定是主导者。这一群体的特点是在利益受损的前提条件下参与,其收益可能远远大于参与成本,因此,他们的参与动机也是最强的。(2)间接利害关系者(Indirect Stakeholders)。这里的利害关系者是指直接利害关系者的亲戚、族人等这一圈子,该群体与直接利害关系者的合作是建立在相互信任的基础上,是一种“强连接”*关于强弱连接的界定,美国社会学家马克·格拉诺维特(Mark Granovetter)设计了四个指标,分别是互动时间、情感强度、亲密程度以及互惠行动的内涵。关系。由于无需付出高额的协调成本和监督成本,因此这一群体也最容易被教唆。这一群体的特点是当下的参与成本可能远远大于参与收益,从短期来看,他们的行为是非理性的;但是,作为社会资本的投资,长期的其他收益将大于此时付出的成本,因此,他们的参与动机也相对较强。

2.机会主义群体。机会主义行为是指个体基于趋利避害的认知逻辑做出的可能是损人利己的行为。笔者根据“损人利己”的程度将机会主义者划分为两类群体:(1)搭便车者(Free Riders)。由于搜寻信息的成本和不确定性,人们通常不会是完全理性的,而是有选择性地成为一个有限理性的个体,我们称之为“理性的无知”。当群体性事件的结果可能是对自己有益的时候,有限理性的个体倾向于选择“搭便车”的行为。该群体的特点是当参与收益远远大于参与成本时,他们会选择一起参与“闹事”,因为参与成本相对较低。但由于与自身利益并非密切相关,因此,该类群体的参与动机也相对较弱,进入和退出都较为随意。(2)狂热者(Zealots)。该群体的特点是矛盾并未触及到自身利益,因此,他们对于群体性事件的直接收益并不感兴趣,只是出于对政府或者政治的不信任而发泄自身的不满。所以,该群体的破坏性也是最大的,甚至随着事态的发展,他们有可能成为主导者,“法不责众”的侥幸心理会使他们的行为演变成打砸抢烧等危害公共安全的违法行为,有时也称“流氓行为”。此时的群体性事件将会演变成社会泄愤事件,对社会的影响将更加负面。但由于参与成本远远大于参与收益,因此,该类群体的实际参与动机*这里的参与动机是指参与合法群体性事件的动机而不是参与社会泄愤事件的动机。并不是很强,之所以选择参与,主要是由于其短期内的心理收益高于付出成本。

图1 抗争民众的行为主体划分

笔者根据行为主体的参与成本以及参与收益将抗争民众归为四类,分别处在四个象限。*这里需要说明的是,四个象限之间的界限并不是完全分割,并不表示所有的直接利害关系者都是参与动机高、危害程度高的主体,以此类推,其他主体亦是如此,因此图1用虚线隔开。一般情况下,直接利害关系者的参与收益高,同时参与成本也较高;间接利害关系者的参与成本较高,但危险收益较低;狂热者的参与收益低,同时参与成本也较低;搭便车者的参与成本相对较低,但参与收益高。据此笔者提出以下命题:

命题A:位于第Ⅰ、Ⅱ象限的利益相关群体是群体性事件的核心行为主体,由于涉及的参与成本较高,所以抗争周期也是最长的。

命题B:位于第Ⅲ、Ⅳ象限的机会主义群体是群体性事件的陪同行为主体,虽然破坏性较强,但容易受到外部环境的影响并且参与成本较低,因此抗争周期相对较短。但需要特别指出的是,在某些特殊情况下,直接利害关系者可能跟狂热者一样行为过激,构成整个群体性事件的主导者;间接利害关系者也有可能开始搭便车,变成旁观者。

(二)交易成本类型

1937年科斯在《企业的性质》(The Nature of the Firm)一文中首次提出了“交易成本”的概念。20世纪70年代威廉姆森承袭康芒斯以及科斯的理论传统,进一步拓展和丰富了政治领域中的交易成本分析,把交易成本比喻为物理学中的“摩擦力”,并将交易成本区分为事前交易成本(包括签约、谈判、保障契约等成本)和事后交易成本(包括适应性成本、讨价还价成本、建构及营运成本、约束成本)〔10〕。从交易成本政治学的角度来看,群众维权过程是制定和实施政治合同的过程,这个过程中就会产生交易成本。当中主要包括:

1.信息搜寻成本。在抗争民众与政府之间的交易地位不对等的情况下,信息不对称的现象是极为严重的,因此,抗争民众为了搜寻交易对象、确定维权方式、收集可靠信息,在搜寻过程中必然要付出成本。并且,其搜寻信息的质量将直接影响到后期的谈判博弈过程。

2.讨价还价成本。在维权过程中,抗争民众与政府交易双方为了达成一致意见进行谈判、协商或冲突等付出成本,尤其在个人理性的影响下,谈判有时候是无效率的,需要进行反复博弈。显而易见,当交易双方僵持的时间愈久,讨价还价的成本就愈高。在讨价还价的过程,还可依据民众的选择性偏好,将其细分为:(1)协商成本。是指抗争群众在与政府交涉谈判中所付出的时间、精力以及金钱等。(2)寻租成本。是指机会主义的民众为了尽快地获得利益保障,有时候会通过寻租行为寻求短而快的缔约周期。(3)冲突成本。是指当谈判破裂时,抗争民众与政府冲突过程中所要承担的额外成本。

3.合同监督成本。由于政治合同中责任和义务常常是不明确的,所以将导致合同有缺口或者漏洞,为了保障合同的有效执行,也会产生成本。而执行合同过程中,政府的机会主义行为使得缔约一方也需支付监督成本。

高昂的交易成本会使任何集体行动都变为不可能,因此,就必须找到节约交易成本的方法。群体性事件中的参与者作为一个理性经济人,在维护权益的过程中会计算成本收益,然后选择交易成本较小的方式。群体性事件中交易成本的大小将会影响到抗争民众的参与动机。结合抗争行为主体的分类,笔者又进一步提出以下命题:

命题C:位于第Ⅰ、Ⅱ象限的利益相关群体是交易成本的核心承担者,包括信息搜寻成本、讨价还价成本、合同监督成本,因此高昂的交易成本将使得利益相关者的参与动机随着谈判周期的拉长而削弱。

命题D:位于第Ⅲ、Ⅳ象限的机会主义群体只需承担部分的讨价还价成本,因此,随着时间的拉长以及谈判的破裂,他们的参与动机可能得到增强。

三、抗争行为的微观解构

基于交易成本的逻辑起点,本文将民众的抗争行为置于整个政治交易市场中进行解构。心理学家普遍认为人的行为主要是遵从S-O-R模式,即从刺激到个体内在需要再到反应的完整过程。因此,本文认为,抗争民众行为动机主要取决于内在需要和周围环境的相互作用。笔者将就群体性事件发展的三个阶段,分别从抗争行为的触发动机、抗争行为的表现形式两个方面阐述群体性事件中民众的抗争行为。

(一)事件初始阶段

在群体性事件的初始阶段,政府一般采取不予理睬或者观望的态度和行为。由于在初始阶段,政府并没有参与其中,因此,该阶段属于抗争民众单纯的利益诉求表达,此时集体行为的成本大于收益,虽然未发生交易,但也逐步累积了前期的信息搜寻成本。该阶段行为的触发主要是因为直接利害关系者的利益受到侵害,同时由于信息的不对称,直接利害关系者并没有选择通过合法渠道维权,当然也有可能是出于对政府不信任的考虑,综合内外部因素的考虑,最终选择非制度化的维权方式。因此,参与该阶段的行为主体以直接利害关系者以及间接利害关系者所构成的利益相关群体为主,同时直接利害关系者也是群体性事件的发起者。该阶段,抗争民众的群体行为特征表现为:群体规模小,破坏性不强。抗争的方式多以聚集游行或者拉横幅、贴标语、发传单、构筑路障等非暴力手段为主。但这显然不符合抗争民众的初衷。因为在事件初始阶段,收益为零,群体所付出的成本远大于收益,这种成本收益上的失衡显然超出了民众心理预期,为了扩大影响从而引起媒体乃至社会的关注,民众抗争行为的破坏性将在下一阶段开始显现。

(二)事件演化阶段

当政府与抗争民众二者之间的信息完全不对称,事态就会开始恶化,集体行为也开始呈现出破坏性。法国社会学家勒庞认为,集体行为是情绪感染的结果,无意识的人格占据主导地位,个人的文明程度降低,理性的思考和自我控制减弱甚至消失。但从经济理性的角度来看,主要由于个体付出的成本越来越大,风险越来越高,此时个体的理性将导致集体的非理性。整个事件演化阶段还可细分为两个子过程:

(1)政府介入之前。由于初始阶段的集体行为收效甚微,同时政府也没有及时介入,并且群体性事件前期成本已在初始阶段由利益相关者承担,“破窗效应”使得搭便车者以及狂热者所构成的机会主义群体也开始加入此次的群体性活动。影响机会主义群体参与动机外部因素主要是其不需要分担前期成本并且政府没有介入,而内在因素则是“行动者并不完全明白他们行动的后果”〔11〕,甚至抱着“法不责众”的侥幸心理。该阶段,抗争民众的群体行为特征表现为:群体规模大,破坏性强。抗争的方式以打砸抢烧等暴力手段为主,但该过程的持续时间不会太长。

(2)政府介入之后。政府行动上的滞后总是使其陷入被动的境地,因此,当群体性事件的破坏性增强,事态将演变成不可收拾之时,政府迫于压力就不得不介入,从而展开与抗争民众的多重博弈。在谈判的过程中,就会产生新的交易成本,即讨价还价成本。经过多次谈判后,将会有两种情况发生:其一是政府出动武力镇压、平息事件,继而掩盖事情的真相。在此情况下,政府需要付出大量的维稳成本,并将承担一定的风险,尤其是媒体的曝光的风险。如果地方政府偏好暴力行为,此时矛盾双方就会产生冲突,而抗争民众在讨价还价期间就不得不承担冲突成本。此时的参与主体主要是以机会主义群体为主,当政府开始介入并采取必要措施之后,机会主义群体意识到后果的严重性,即需要承担的冲突成本超过他们的预期,他们就会开始退出集体行动。在该情况下,抗争民众的群体行为特征表现为:群体规模大,破坏性渐弱。抗争的方式是与政府对峙为主。但在信息高速发展的今天,新媒体的兴起,大大增加了事件曝光的可能性。所以,新时期为了维护自身形象、寻求晋升空间,政府决策者将转向第二种选择,就是让步。当政府做出让步行为时,或者说当集体行为的成本与隐性收益*由于收益很难衡量,可能只是政府的承诺,因此,群体性事件的收益可能在今后的很长一段时间才能显现出来,也有可能因为某些原因导致收益为零。所以这里使用隐性收益这一概念。一致时,交易就算达成。在通往交易达成的路上,抗争民众为了尽快挽回自己的损失,可能会采取机会主义的寻租行为。究其原因,抗争周期越长就意味着付出的成本越高,此时他们的参与动机将减弱。当寻租成本小于抗争成本时,他们偏好选择交易成本较小的行为,当然此时的寻租成本将由直接利害关系者独自承担。

(三)事件终结阶段

当政府采取暴力镇压的形式结束这场群体性事件时,此时的抗争民众的主体地位仍然不变,抗争民众的群体行为特征仍然表现出一定的破坏性。由于在此情况下,抗争民众需要承担很大的沉没成本,因此,这并不意味着群体性活动的消亡,很有可能会出现反复,重新又回到了第二阶段,出现恶性循环。最终的结果还是将导致让步行为的发生,并且这也比较符合当前的时代背景。当政府一方采取让步或者抗争民众采取妥协等策略时,机会主义群体开始退出这场群体性事件。而谈判结果的最终定夺就交由利益相关群体与政府双方。该阶段,抗争民众的群体行为特征表现为:经济理性的人格特征又重新占据主导地位,群体行为逐渐消亡。

交易的结果就是政治合同的签订,这里的政治合同可能是一种口头上的承诺——是政府与抗争民众之间的一种象征性契约。从短期来看,群体性事件基本都是以一方胜出的零和博弈,但这种政治合同是不完全的,与经济合同相比存在差异,*(1)政治合同是确定的一方对不确定的多方;(2)政治合同有很大的解释空间;(3)政治合同交易各方的地位不对等;(4)政治合同没有受到任何外部强制实施机制的制约。详细研究请参见黄新华:《政治交易的经济分析——当代西方交易成本政治学述评》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,2009年第5期,第6页。无法事后纠正。因此,群体性事件在表面上看似其中一方胜出,但实质上双方和社会都承担了潜在的巨大成本,因而是负和博弈。〔12〕合同的签订只是代表群体性事件的消亡,并不表示维权事件的终结。所以,在此之后还应存在一个监督合同执行的阶段。合同的不完全实施也是交易成本政治学研究的重要问题。交易成本政治学认为合同的不完全实施主要归因于有限理性以及机会主义两方面因素。“这是因为个人理性的有限性,而政治合同仅仅只是一种承诺,在缺乏可信承诺支撑的情况下,出于机会主义的原因,它将不会自动施行”〔13〕。直接利害关系者的有限理性以及政府的机会主义行为共同导致了合同的不完全实施。因此在该阶段,不完全合同的监督成本在交易过程中不可避免的存在,并且该成本有可能是整个群体性事件过程中最大的交易成本。

注:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示事件初始阶段、事件演化阶段、事件终结阶段。Ⅰ阶段所涉及的交易成本为信息搜寻成本,Ⅱ阶段所涉及的交易成本为讨价还价成本,Ⅲ阶段所涉及的交易成本为合同监督成本。

图2抗争民众行为解构图

从整个群体事件的三大阶段来看,直接利害关系者及间接利害关系者所构成的利益相关群体贯穿于全过程,直接利害关系者参与全部过程,间接利害关系者可能只参与第一、二阶段。因此,由他们共同构成的利益相关群体的抗争周期最长,使得命题A得证。机会主义群体主要是参与第二阶段,并且当政府介入之后,机会主义群体意识到自己行为后果之后,将会逐渐退出抗争过程。因此,机会主义群体容易受到外部环境的影响,抗争周期较短,这也符合命题B的论述。而命题C只能部分得证,应该说直接利害关系者才是交易成本的核心承担者,包括信息搜寻成本、讨价还价成本以及合同监督成本等,而间接利害关系者只有承担极小部分的成本。同时,高昂的交易成本会使直接利害关系者采取寻租行为、间接利害关系者采取搭便车行为,因此由他们所构成的利害相关群体的参与动机会随着抗争周期的拉长而减弱。与此同时,机会主义群体虽然只需承担部分讨价还价成本,但他们的参与动机是随着抗争周期的拉长遵循先增强后减弱而后逐步消亡的规律。因为他们的参与动机容易受到外部环境的干扰,所以命题D需要进一步修正为位于第Ⅲ、Ⅳ象限的机会主义群体只需承担部分的讨价还价成本,但他们的参与动机是遵循先增强然后减弱最后消亡的规律。

四、结论与讨论

本文是建立在以下两个中心假设的基础之上:第一,抗争行为主体很大程度上是被自我利益所驱动,他们考虑成本收益,对于环境的解释是主观的。但是,在有限能力和信息成本的约束下,他们又都是有限理性的,并在实现目标的过程中带有机会主义的倾向。第二,群体性事件的类型纷繁复杂,为了简化研究模型更好地服务于本文的研究目的,笔者将抗争民众和政府作为最主要的两个研究主体。通过对群体性事件中抗争民众行为的微观解构,笔者结合交易成本理论视角,认为在群体性事件这一政治交易过程中,抗争民众的行为动机是基于内在需要以及外在影响两个方面的考虑,抗争民众对于自己所处环境的解释是主观主义的。而且,在整个群体性事件中不可避免会产生交易成本,高昂的交易成本将会导致无效率。在重复博弈的过程中,人们更加倾向于合作而不是选择不合作,所以,政府在应对和解决群体性事件中应该更加积极主动,尽量避免博弈次数的迭代,尽量寻求减少交易成本的解决机制。同时,由于利益相关群体以及机会主义群体所表现出来的抗争动机和抗争方式各不相同,因此,政府应该针对不同的抗争群体采取不同方式的解决措施。对利益相关群体应该采用软措施,即安抚、调解等手段,尽量减少谈判次数;对机会主义群体应该采取硬措施,如驱散、镇压等强制性手段,尽量减轻机会主义行为所表现出的破坏性。

对概念和命题进行不同程度的简单归纳,不可避免地会将一定程度的“不现实性”带到分析中。例如本文对于抗争行为主体的分类,相对于现实情况来说,这肯定过于简单化。“但是这种假设之所以有力,是因为从这个设想的核心出发,能够得到正确的结论”〔14〕。这里需要做出说明的是:第一,本文所有的假设和命题都缺乏系统性的经验证明,但本文的确已经总结出抗争民众的行为动机和行为特征。第二,本文的命题结论仅仅适用于部分群体性事件。群体性事件的类型多样,每个类型的群体性事件所涉及的主体都有所不同,笔者集中精力研究群体性事件中抗争民众行为的重要方面,但该研究的适用范围可以进一步扩展,用于分析现实中各种不同的群体性事件。

〔1〕〔美〕亨廷顿.变化社会中的政治秩序〔M〕.上海译文出版社,1989.45.

〔2〕 于建嵘.抗争性政治:中国政治社会学基本问题〔M〕.人民出版社,2010.4.

〔3〕 〔美〕裴宜理.底层社会与抗争性政治〔J〕.东南学术,2008,(3).

〔4〕 马骏.交易费用政治学:现状与前景〔J〕.经济研究,2003,(1).

〔5〕〔11〕 Douglass C. North, 1990, A Transaction Cost Theory of Politics,JournalofTheoreticalPolitics, Vol.2, No. 4: P.355,P.358.

〔6〕 Pamela E. Oliver and Gerald Marwell, “Mobilizing Technologies for Collective Action”, inFrontiersinSocialMovementTheory, edited by Aldon D. Morris and Carol McClurg Mueller: Yale University Press, New Haven and London,1992,P.251.

〔7〕 〔美〕詹姆斯·布坎南,戈登·塔洛克.同意的计算〔M〕.中国社会科学出版社,2000.20.

〔8〕〔10〕 黄新华,李凯.公共选择理论与交易成本政治学的比较分析〔J〕.财经问题研究,2011,(1).

〔9〕 〔美〕迪克西特.经济政策的制定:交易成本政治学的视角〔M〕.中国人民大学出版社,2003.83.

〔12〕王郅强.从零和博弈到正和博弈——转型期群体性事件治理的理念变革〔J〕.吉林大学社会科学学报,2010,(6).

〔13〕 Oliver E. Williamson, Public and Private Bureaucracies: A Transaction Cost Economics Perspective,TheJournalofLaw,Economics, &Organization, Vol.15, No.1, 1999,P.311.

〔14〕 〔美〕马克·布坎南.隐藏的逻辑〔M〕.天津教育出版社,2011.90.

(责任编辑:谢莲碧)

本文系中国人民大学2015年度拔尖创新人才培养资助计划成果。

2016-06-13

林民望,中国人民大学公共管理学院博士研究生,研究方向:协作治理、政策评估。

北京100872