马克思主义与李泽厚哲学的三个阶段

——评李泽厚对马克思主义哲学的重释·发展·扬弃

吕佳翼

(浙江工业大学 马克思主义学院,浙江 杭州 310023)

马克思主义与李泽厚哲学的三个阶段

——评李泽厚对马克思主义哲学的重释·发展·扬弃

吕佳翼

(浙江工业大学 马克思主义学院,浙江 杭州 310023)

马克思主义是李泽厚思想资源中重要的一维。文章分三个阶段评述李泽厚与马克思主义之关系:“文革”前,接受与运用;“文革”后,重释与发展;出国后,扬弃与创造。以此为基本线索,分析李泽厚思想的形成发展并指出其得失所在。

李泽厚与马克思主义;客观社会论美学;主体性实践哲学;历史本体论

马克思、康德、中国传统、海德格尔……思想资源之杂,是李泽厚哲学的一大特点。因此,对它的解读也呈现出不同的视角:将它定位为康德主义的有之;将它定位为黑格尔主义的有之;将它定位为现代新儒家的亦有之。李泽厚自认为马克思、康德和中国传统对他影响最大。而本文则进一步认为,马克思是李泽厚思想资源中重要的一维。当然,在他半个多世纪的思想历程中,李泽厚在对马克思主义的态度上也是有所变化的。因此,需要分阶段动态地加以说明。

一、“文革”前:接受与运用

20世纪50~60年代,李泽厚的主要研究领域是美学和中国近代思想史,他对哲学、马克思主义的观点虽无专门论述,但体现在他的美学和思想史论著中。此时的李泽厚可以说已是一位具有创造性的马克思主义理论家,他的美学观点和康有为谭嗣同的研究都是在马克思主义的指导思想和理论范式下提出和进行的。李泽厚对马克思主义的接受倒不是新中国成立后的被迫转化,而是新中国成立前通过阅读马列原著早就做出的自觉选择。因此,在那个教条化和意识形态化使马克思主义愈益失去活力的时代,李泽厚尚能对马克思主义开掘出某种新意。但尽管如此,理论视野和表述空间上的局限性还是会使李泽厚在对马克思主义的理解和运用上带有一定的时代印痕,李泽厚此时的理论姿态也许可以形容为戴着镣铐的歌舞、在禁锢中寻求突破。

以美学来说,李泽厚此时关于美学的哲学观点主要有如下四点。第一,美是客观的,美感是美的反映。李泽厚似乎深受列宁反映论的影响,此时对美学的讨论基本上是在反映论的框架下进行的,他把物质、意识关系移用于美与美感上。第二,作为对这一反映论之补充的是“美感的矛盾二重性”观点。即在美感的个体直觉性这一形式、外貌和表象背后,有着社会生活的客观功利性作为其实质、基础和内容。李泽厚的这个观点来自普列汉诺夫,普氏对此做过远未详尽的论述,他以诸多历史的实例表明,许多似乎毫无缘由的美感源自曾经的某种有用性,当这种有用性在历史发展中隐蔽、消亡之后,美感却沉淀、保留下来。总的说来,李泽厚在反映论框架下对美感的论述带有某种机械、空洞的特征,对于美感的精细化论述还有待于在《美学四讲》等后续著作中展开。李泽厚关于“美感的矛盾二重性”的论述也并未超出普氏,李泽厚在以这个观点强调美感的阶级性、民族性、时代性时,对于美感的共通性显然缺乏说服力。第三,美的客观社会性及实践观点。从对“美感的矛盾二重性”的论述也可看出,美的客观性不是一种与人类社会无关的客观性,而是一种客观社会性,或客观性与社会性的统一。就像“社会存在”这个范畴一样,它既是社会的,又是客观的。如果说李泽厚以强调美的客观性而与高尔太、吕荧等人的主观论、朱光潜的主客观统一论(李泽厚认为实则滑入了主观论)相区别,那么,李泽厚又以提出美的客观社会性而与蔡仪的自然客观论相区别,从而在20世纪五、六十年代的美学大讨论中独树一帜。李泽厚在《论美感、美和艺术》(1956)一文中就已提出这个观点:“美的基本特征之一是它的客观社会性。所谓美的社会性,不仅是指美不能脱离人类社会而存在(这仅是一种消极的抽象的肯定),而且还指美包含着日益开展着的丰富具体的无限存在,这存在就是社会发展的本质、规律和理想……”[1]30。但李泽厚在该文中还没有清楚地说明这个观点,即美的客观社会性的根基何在。“社会发展的本质、规律和理想”的根基何在?李泽厚在《〈新美学〉的根本问题在哪里?》(1959)一文中首次明确地提出实践观点,批驳蔡仪的美学缺乏社会性维度。《美学三题议》(1962)一文则使实践观点更加深入地介入其美学理论中。李泽厚在后文中已经把生产实践界定为人类主要的和基本的实践活动,这是贯彻李泽厚哲学始终的一个根本性观点。并且指出,正是在实践中建立了美的客观社会性,即普遍必然性。至此,才算为美的客观社会性的论述找到了理论基础。因此,有的论者高度评价该文在李泽厚早期美学论文中的质变意义,认为:“这篇美学论文标志着李泽厚的美学探索达到了一个崭新的境界,马克思主义历史唯物论的实践哲学真正成了李泽厚美学的哲学基础”[2]26。但同时,我们也不难发现,李泽厚此时的“实践”仍是一个认识论范畴,而非本体论范畴,仍然从属于反映论的框架之内。因此,有的论者把李泽厚这阶段的实践观点概括为“实践反映论”,以与下阶段的“实践本体论”相区别。从本体论的角度来说,这还是从属于物质本体论的、旧唯物主义视域中的实践观。第四,在实践观点的基础上提出自然人化理论,包括外在自然的人化和五官感觉的人化。外在自然的人化不仅是指人对自然的直接改造,更重要的是指“通过人类的基本实践使整个自然逐渐被人征服,从而与人类社会生活的关系发生了改变”[1]173。后来李泽厚丰富和发展了这一理论,分别以外在自然的人化和内在自然的人化作为美和美感的本质和根源,成为实践论美学的根本性观点,也是构架李泽厚整个哲学体系的基础理论之一。不仅如此,相对来说,李泽厚此时的自然人化理论的侧重点是群体和理性,与后来把侧重点逐渐转移到个体和感性上来有很大的不同。

总的来说,这场美学大讨论深受当时正统的苏式马克思主义的影响和束缚,是以物质本体论、反映论为理论前提,并且是在“主观唯心主义” “形而上学唯物主义”等陈旧标签下进行的,因此就在总体上限制了它所能达到的高度和深度。李泽厚则在这一既定的理论范式下发掘马列原典,出色地运用马克思主义提出了美的客观社会性、自然人化理论等美学观点,不时涌动着对这一范式的突破。但由于受时代、语境所限,这种突破还处于酝酿、积聚期,尚未形成真正的展开、迸发之势,正如这一时期的美学观点只能算作实践论美学的萌芽,而尚未形成实践论美学。李泽厚的学生赵士林在评论这场“美学热”及李泽厚在其中的思想创获时一针见血地指出了苏式马克思主义哲学“是美学大讨论得以顺利开展的根本前提。正是由于这样一个前提的限制,客观社会论的实践美学在大讨论中很难再进一步创新,并且也不可避免地表现出先天的理论缺陷:简单地继承黑格尔以来的认识论走向,以斯大林(《联共布党史》中斯大林所撰写的《辩证唯物主义与历史唯物主义》章)歪曲与强化的马克思主义所提出的哲学基本问题:思维对存在的关系问题作为哲学思考的不容置疑的出发点,并进而作为美学讨论的圭臬”[3] 49。

李泽厚这个阶段对康有为谭嗣同思想研究的指导思想也深受当时正统马克思主义的影响,如强调思想的阶级基础,以唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学等标签作为解析思想的工具,对整体、理性、必然的强调,倡革命、贬改良,等等。而这些方面后来为李泽厚自己所扬弃或弱化了。尽管如此,由于李泽厚对材料的占有能力和驾驭能力,还是使这种研究保持了很高的理论价值。美学研究比思想史研究所受的束缚更大,因为美学与哲学指导思想的联系更直接、更密切。因此,李泽厚自己对这一时期的美学论著不太重视,后来几乎不再重印,而对这一时期的康有为谭嗣同思想研究仍然有较高评价,它们作为《中国近代思想史论》中的重头文章而随“史论”一版再版,已成为思想史研究中的经典篇目。

二、“文革”后:重释与发展

从20世纪70年代后期到整个80年代,李泽厚真正进入了创作巅峰期,在哲学、美学、思想史三个领域同时推进,且皆斩获颇丰。由于最能体现李泽厚与马克思主义之关系是哲学领域,因此我们主要聚焦于李泽厚这个阶段的哲学观点。70年代后期问世的《批判哲学的批判——康德述评》一书是李泽厚第一部专门的哲学论著,李泽厚一出手就不同凡响,通过以马克思对康德的“批判”初步确立了自己的主体性实践哲学,以严谨学术著作的方式对中国现代各领域的启蒙事业造成深远影响。主体性思想是康德哲学在先验论外衣下的重要特点,李泽厚表面上是以马克思“批判”康德的先验论,实际上则是以康德的主体性思想转化和丰富马克思。这部著作有两大理论成果。一是重释马克思主义,变革了对马克思主义的理解范式。最根本的是在把使用、制造工具的生产实践界定为“实践”之首要的和基本的含义的基础上,把“实践”由原来的认识论范畴转变为本体论范畴。实践不仅是人类认识的基础,而且是人类其他一切历史活动的基础。在实践本体论的视域下,不是像李泽厚早期的美学论文那样使“实践”从属于“物质”范畴,而应反过来使“物质”从属于“实践”范畴,即离开了人类实践的客观物质性并无意义。一切先验的本质、规律和理想都随同物质本体论瓦解了,并无任何先于、高于人类实践的实在。实践归根结底是主体人的活动,强调实践本体即高扬人的主体,使“人”而非物质、意识关系问题成为马克思主义哲学的中心。从实践本体论中又可引申出经济前提论(而非经济决定论),因为使用、制造工具的实践作为生产力的动态表述正是经济基础的核心,因而,说实践是人类其他一切历史活动的基础或前提不就是说经济活动是人类其他一切历史活动的基础或前提么?二是如果说李泽厚通过对马克思主义实践论的重释确立了其主体性实践哲学中的外在主体性维度,那么,其内在主体性维度的确立则是通过以这种实践论回答康德的先验论而实现的,李泽厚在以马克思的实践论回答康德先验论的同时实则拓出了马克思主义的内在主体性维度,从而实现了对马克思主义的发展。李泽厚认为,康德哲学的重大意义就在于在先验论的衣装下提出了人类内在主体性即认知结构、意志结构和审美结构(总称文化心理结构)的问题。李泽厚在评论康德的伦理学时指出:“康德所谓‘普遍性’的立法形式,在这种具体的社会对立和阶级斗争中,便是空洞的、没有什么具体历史规定性的东西了。但康德的巨大贡献及其伦理学的重要性也正在这里:他以形式主义的方式提出了一个具有普遍必然性(即客观社会性)的文化心理结构问题,这问题是专门属于人类的,由文化而历史地积淀而成。它既表现为认识的时空直观、知性范畴,也表现为这里的道德律令。这一点却为黑格尔马克思所忽视”[4]315-316。这种文化心理结构从何而来?先验论无法回答,也不拟回答。李泽厚从实践本体论出发,认为它们归根结底来自社会实践,具体的认识、伦理和审美内容因时因地而异,不断变换更替,却从中积淀出了既超越于这些具体内容,又受到新的内容不断塑造的形式结构,此即文化心理结构(包括认知、意志、审美三个子结构)。由于这些具体内容在不同的文化之下是有别的,因而由它们所积淀出来的形式结构也就会带有各自文化的特点,故名之为文化心理结构。李泽厚的这套文化心理结构理论一方面是对康德先验论主体性思想的改造,另一方面也是对马克思主义的发展。因为马克思主义唯物史观的分析范式是把认识、伦理和审美的内容作为相应经济基础的上层建筑,突出的是这些内容的相对性、变易性,而缺乏一种关于主体方面的相对稳定和独立的心理结构的理论。

尽管《批判哲学的批判——康德述评》一书有着上述理论成果,但它的主体性思想仍是不完善的。因为不管是外在主体性还是内在主体性都是就群体而言,而个体主体性的维度仍然阙如。相对于个体、感性、偶然,群体、理性、必然仍然占着主导地位。对它构成重要补充的是20世纪80年代的四个主体性哲学论纲和一个“哲学答问”。它们的主要理论贡献是拓出了李泽厚主体性实践哲学中的个体主体性维度——包括外在和内在两个方面。外在方面的个体主体性主要体现为个体在历史发展和创造中的作用和意义,重个体、偶然,轻整体、必然的理论基调。在经济前提论的基础上,李泽厚进一步明确界划了“必然”与“偶然”在人类社会历史发展中的作用范围。人类社会历史发展中的所谓“规律”或“必然”是工具的改进、生产的发展、经济的提高,以及其他领域配合这一趋势所发生的相应变化。但这一趋势只是体现在以千百年为时间单位的历史走向中,并且它对其他领域的所谓决定作用往往极其曲折和间接,因而可以说主导人类社会历史发展的更多是偶然而非必然。

内在方面的个体主体性主要体现为带普遍性的文化心理结构落实在个体身上所产生的独特性及个体对这种文化心理结构的突破。面对人生必死、价值何在的危机,李泽厚指出唯有依靠心理本体(注:“心理本体”与“文化心理结构”的含义大体相当,但更侧重于带普遍性的文化心理结构落实在个体身上所产生的独特性、一次性这一方面)的建设:“时刻关注这个偶然性生的每个片刻,使它变成是真正自己的。在自由直观的认识创造、自由意志的选择决定和自由享受的审美愉悦中,来参与建构这个本体……个体自由地参与心理本体的建设便显得突出和重要。因为交往也需要真正的情感,否则,交往也将异化。语言亦然”[4]496(《关于主体性的第三个提纲》,1987)。这里李泽厚开始突出感性、情感的地位,后来逐渐发展为愈益丰富的情本体理论,把情感提到本体高度成为李泽厚哲学区别于传统理性化本体论的一大特点。

首先提出群体主体性理论,再从中拓展出个体主体性理论,李泽厚的这一思想轨迹既是当时乍暖还寒的时代氛围下的一种话语策略,也是李泽厚自身思想的自然延展过程。应该说,在马克思的思想中也不乏个体主体性的思想,如《共产党宣言》中提出在共产主义社会中“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”[5]294这一著名论断;《1857-58年经济学手稿》中提出三大社会形态的理论,指出继“人的依赖关系”和“以物的依赖性为基础的人的独立性”之后的第三个阶段是“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”[6]104;以及《资本论》第三卷中对“自由王国”的预期,等等。但马克思主义要把这作为共产主义的未来远景,认为在前共产主义时期则没有这种个体主体性,甚至要压抑个体主体性,如马克思的如下论述所表明:“‘人’类的才能的这种发展,虽然在开始时要靠牺牲多数的个人,甚至靠牺牲整个阶级,但最终会克服这种对抗,而同每个个人的发展相一致;因此,个性的比较高度的发展,只有以牺牲个人的历史过程为代价。……在人类,也像在动植物界一样,种族的利益总是要靠牺牲个体的利益来为自己开辟道路的……”[7]124-125。至于后来的苏式正统马克思主义则更是抹杀了个体主体性乃至“主体性”本身。因此,李泽厚的个体主体性理论是对这种误读的反拨,也是对马克思思想中个体主体性思想的阐扬。

外在、内在、群体、个体——这四个相互补充的“主体性”概念,以“实践”范畴为共同地基,搭建起李泽厚主体性实践哲学的基本框架。如果说在《批判哲学的批判——康德述评》一书中李泽厚的主体性实践哲学只是初步确立的话,那么,直到这些重要的补充性著作的问世,这一哲学体系方告建成。李泽厚后来在《说儒学四期》一文中指出马克思主义中三点“活的东西”:吃饭哲学论;个体发展论;心理建设论。这三点在上述主体性实践哲学中其实都已包含并发展了:吃饭哲学论是实践本体论的通俗表述,个体发展论包含于个体主体性,心理建设论包含于内在主体性。

这个阶段李泽厚的思想资源较前一阶段更为丰富了:在马克思主义方面,直接从马克思的原典出发,而摆脱了苏式马克思主义的影响;对康德的深入研究;对中国思想史研究的广泛深入推进;等等。这使李泽厚具有更强的理论创造力。另一方面,时代氛围的相对宽松也使这种创造力获得了广阔的表达空间。但在李泽厚的思想创作特别是哲学建构中,马克思主义仍然毫无疑义地是其哲学指导思想。在康德与马克思的“结合”中,马克思主义的实质比重远远高于康德,因而作为这种“结合”之产物的主体性实践哲学可以说是新马克思主义,却很难说是新康德主义。李泽厚是在从康德那里为发展马克思主义汲取养分,而不是反过来。李泽厚这个阶段对马克思主义的发展也的确是变革性的:从根本上转换了马克思主义哲学的本体论视域,拓出了马克思主义哲学的新维度;而不是像前阶段那样在既定的理论范式下言不由衷或言不及义。但李泽厚对马克思主义的这种发展仍然是在马克思主义的名义下进行的,属于对马克思的“接着讲”,而不存在对马克思的明确质疑或否定。

三、出国后:扬弃与创造

自20世纪90年代初移居美国后,李泽厚的思想发展又明显地表现出一些新的特点,大体上包括以下几点:一是思考重心全面转向哲学,而少有思想史、美学方面的著作;二是由于表达更加自由,完全摆脱了意识形态的影响,对马克思主义表现出明确的取舍,而不再是在马克思主义名义下的言说;三是思想资源更加丰富,转化能力也更强。如果说第二阶段的哲学创建还是以“我注六经”的方式,那么这阶段则已是“六经注我”的方式。不管是中国古典还是当代西哲,只需经李泽厚之手轻轻点化,就成为为他自己哲学体系服务的一部分了;四是对中国传统特别是儒家原典有更多阐发,阐述了巫史传统、实用理性、乐感文化、情感本体、一个世界、儒学四期等对于中国传统的独到理解,成为其哲学思考中的重要内容;五是更加注重深入浅出和散文化的表述方式。

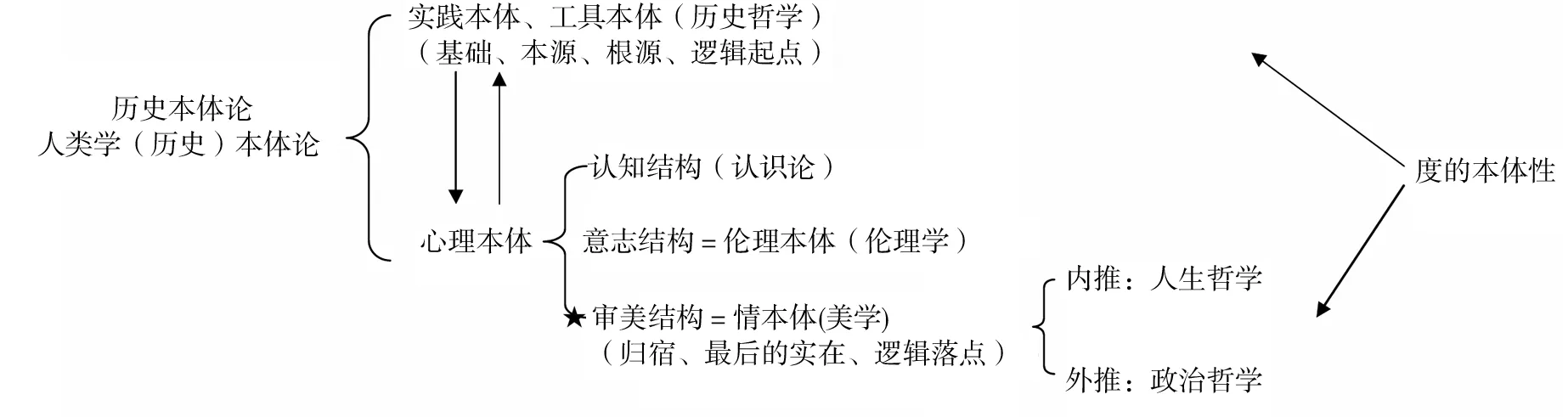

如上所说,李泽厚在第二阶段已建立了比较成熟的主体性实践哲学体系,因此,李泽厚第三阶段的哲学思考与体系建构就绝非白手起家,而是由前者发展和转化而来的。当然,在表述上也确有一些变化。如果说前一个体系的核心语汇是“主体”,那么后一个体系的核心语汇则是“本体”。首先,李泽厚这一阶段的哲学体系以两大本体为支柱:工具本体与心理本体。工具本体即相当于上一阶段的实践本体、工艺社会结构、外在主体性;心理本体则相当于之前所说的文化心理结构、内在主体性。这两者之间存在着辩证的互动关系:工具本体是基础,心理本体产生于它而具有相对独立性,以至反作用于工具本体。其次,心理本体包括认知结构、意志结构(伦理本体)和审美结构(情感本体),而以后者为主。而情感本体又可两分:内推为以情感为人生之最后实在并升华为准宗教境界的人生哲学,外推为以传统的人际情感“软化”现代法治之形式正义的政治哲学。再次,工具本体和心理本体这两大本体统一于历史本体,如李泽厚在总结自己哲学中诸本体之间的关系时所说:“归根到底,是历史本体,同时向两个方向发展,一个向外,就是自然的人化,是工具——社会本体,另一个是向内,即内在自然的人化,那就是心理——情感的本体了,在这个本体中突出了‘情感’”[8]77。最后,“度”的本体性——即掌握分寸、恰到好处的“度”有着关乎人类生存的根本重要性——存在于生产、生活等一切领域。综上,可以下图更直观地表示李泽厚此阶段的哲学体系:

图1

不难看出,这一本体论体系的主体部分即是由主体性实践哲学体系转化而来,只不过以“本体”替换了“主体”。因此,康德、马克思相结合的特征仍鲜明如昨。对中国传统的独到阐发主要体现在对“情本体”的发展、丰富上,包括其来源、特质及其内、外推,使“情本体”成为李泽厚后期哲学中一个相对独立甚至更为突出的理论体系。但即便如此,来自马克思的对历史哲学的基本建构仍然具有不可取代的地位,它不可能被情本体哲学完全统摄,相反倒构成“情本体”的理论前件。

如果说第一阶段是李泽厚在苏式正统马克思主义的范式和语境下艰难地寻求突破,第二阶段李泽厚虽然对马克思主义做出了变革性的重释和开拓性的发展但仍然是在马克思主义名义下的言说,那么第三阶段李泽厚则明确表达了对马克思主义的取舍。所取之处与第二阶段大体相当,此处不赘;所舍之处包括如下几点。一是关于革命与阶级斗争。“告别革命”是李泽厚后期一个显著而广遭批判的观点,但由于为批判者们所误解,因而值得补充的是:(1)此处所说的“革命”指大规模的群众暴力流血运动,而不包括通过改革手段使社会发生的广泛、深刻变革;(2)并非一概否定历史上所发生的革命的意义,而是反对革命必然、革命崇拜的片面观念,认为对历史上的革命要具体地分析;(3)也非完全否定马克思的阶级理论,而是反对把它们片面地夸大或泛化;(4)实际上是要告别一种盲目、激进的非理性情绪——不管它是来自“左”的还是“右”的,强调激情需要理性,建设优于破坏。二是关于辩证法。李泽厚认为,辩证法只是人类为了方便把握、处理事物和世界而形成的一种主观认知方法或认知形式,而非客观事物本身的规律,即不能把辩证法实体化、存在化。他说:“从Hegel到马克思主义的‘逻辑与历史的一致’、‘思维与存在的同一’,使本属于思维领域的理知力量做了恶性膨胀,成了一种或精神(Hegel的‘绝对理念’)或物质(马克思主义的‘必然性’)的实体力量的展现。它脱离了为Kant所极端重视的现实经验,造成了有如Kant批判中世纪神学理念的‘超经验的运用’,将主观的辩证认知当成客观事物的‘必然规律’,制造了灾难无穷的‘先验幻相’”[9]18(《论实用理性与乐感文化》,2004)。如马克思主义的追随者们对共产主义的信念与狂热。李泽厚认为,共产主义或社会主义作为一种先验幻相可以成为范导和纠正现实的一种价值指向,但不能无条件地付诸现实。三是李泽厚认为,这一辩证法的误用在马克思经济学上就表现为《资本论》方法论上的理性主义失误,进而也就否定了马克思经济学中“‘劳动二重性——抽象劳动——社会必要劳动时间→按劳分配(从而废除商品生产,实行计划经济)’进而‘按需分配’(各取所需)这样一条哲学逻辑”[10]248(《关于马克思的理论及其他》2006),乃至整个马克思经济学。四是李泽厚认为:“马克思所言由于无政府主义的生产,资本主义经济危机不可避免从而导致迅速崩溃,以及马克思晚年认为在落后国家(如俄国)有可能‘跨越卡夫丁峡谷’、即避免资本主义直接进入社会主义等观念,也由历史证明并不正确”[10]251(《关于马克思的理论及其他》,2006)。

其实,撇开它们论证过程中的哲学衣装,李泽厚质疑马克思的这些论点所指向的是同一个明确的问题,即:反对回到政治上革命、阶级斗争挂帅、经济上以公有制和计划经济为特征的传统社会主义或共产主义去,而主张走一条政治上以渐进、改革、稳定为基调、经济上以市场经济和多种所有制共同发展为特征的优越于传统资本主义之路。应当说,这与邓小平建设有中国特色的社会主义道路是相当一致的。李泽厚自己也多次谈到过与邓小平的“不谋而合”。李泽厚所提出的对于革命拜物教、对于曾经发生的共产主义乌托邦的反思和批评,也确有其现实意义。但据此对马克思诸多基本理论的全盘砍削和根本否定,则显得论证粗疏、于理不足,而且显然有泼脏水时把婴儿也倒掉的毛病。尚不具备条件的事情与根本不可能实现的事情,毕竟是两回事。

其实,李泽厚自己对于资本主义发展前景的论断也是模棱的、矛盾的。一方面,他认为资本主义将在改良中长期存在下去,共产主义或社会主义则只是可供引导现实而不可付诸实现的先验幻相;另一方面,他又表示“深信随着高科技和生产力的更大发展,资本主义生产形态和社会生产资料的私人占有制迟早将退出历史舞台”[10]280(《关于马克思的理论及其他》,2006)。一方面,他认为解决资本主义社会诸多异化问题的出路在于人性或心理本体的建设,即他所谓的新内圣(人性建设)外王(天下太平)之道;另一方面,他又认为这一新内圣外王之道的实现——即“使‘心理本体’由隶属、独立而支配‘工具本体’”——“主要端赖经济的发展”或者说“‘工具本体’的巨大发展”[9]175(《哲学探寻录》,1994);从而陷入某种循环论证。总的说来,李泽厚自己也不得不承认,社会主义如何和何时取代资本主义的问题“完全是一个未知数”[10]280(《关于马克思的理论及其他》,2006)。当然,在这一点上我们完全不必苛责李泽厚,这一点恐怕也完全不是李泽厚书斋里的哲学思辨所能证实或证伪的,而有待人类社会的伟大实践来回答,来争取。

[1] 李泽厚.美学论集[M].上海:上海文艺出版社,1980.

[2] 侯宏堂.李泽厚实践论美学的发展历程[J].华北水利水电学院学报(社科版),2007(1).

[3] 赵士林.李泽厚美学思想的文化背景与当代价值[J].华文文学,2010(5).

[4] 李泽厚.批判哲学的批判——康德述评(附:《我的哲学提纲》)[M].合肥:安徽文艺出版社,1994.

[5] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

[6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第46卷 [M].北京:人民出版社,1979.

[7] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第26卷 [M].北京:人民出版社,1973.

[8] 李泽厚,刘绪源.该中国哲学登场了?——李泽厚2010年谈话录[M].上海:上海译文出版社,2011.

[9] 李泽厚.实用理性与乐感文化[M].北京:三联书店,2008.

[10] 李泽厚.李泽厚近年答问录[M].天津:天津社会科学院出版社,2006.

[责任编辑郜春霞]

Marxism and Three Stages of Li Zehou’s Philosophy: Comment on Li’s Re-explanation, Development and Sublation of Marxist Philosophy

LÜ Jiayi

(ZSchoolofMarxism,ZhejiangUniversityofTechnology,Hangzhou310023,China)

Marxism is the most important dimension in Li Zehou’s philosophy. The relationship between Li Zehou and Marxism can be discussed on three stages. Before “Culture Revolution”: acceptance and use; after “Culture Revolution”: re-explanation and development; being abroad: sublation and creation. From this angle, the paper discussed the development of Li’s philosophy and analyzed the values and problems in Li’s Philosphy.

Li Zehou and Marxism; esthetics on objectivity and sociality; subjectivity practical philosophy; history ontology

2015-11-11

2015年度教育部人文社会科学研究青年基金项目的部分成果(项目编号:15YJC710039)

吕佳翼(1986- ),男,江苏无锡人,浙江工业大学马克思主义学院讲师,哲学博士,主要从事马克思主义中国化和马克思主义哲学研究。

B0-0;B83

A

1671-8127(2016)01-0001-06