新型在线深部调剖技术在海上稠油油田的研究与应用

黄晓东,唐晓旭,刘义刚,温哲华,张 健,吕 鑫

[1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;2.中海油研究总院海洋石油高效开发国家重点实验室,北京100027]

新型在线深部调剖技术在海上稠油油田的研究与应用

黄晓东1,唐晓旭1,刘义刚1,温哲华1,张健2,吕鑫2

[1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;2.中海油研究总院海洋石油高效开发国家重点实验室,北京100027]

针对渤海海上稠油油田注水指进现象及窜流严重,导致注入水低效循环的现状,对新型在线深部调剖技术开展了研究及应用。该技术采用冻胶+聚合物微球组合,实行井口调剖和在线调剖相结合的方式,封堵地层中产生窜流的高渗透层和大孔道,调整吸水剖面,增大波及系数; 同时注入的深部液流转向剂可向地层深部缓慢运移,进行驱油,起到调整吸水剖面和驱油的双重作用,显著改善水驱开发效果。调剖技术施工设备简单,适于海上油田作业。应用结果表明,该技术有效解决了海上稠油油田增产挖潜困难的难题;证明该技术对海上稠油油田的控水稳油是可行的,能够解决海上稠油油田的增产挖潜问题,降水增油效果显著,投入产出比是常规化学调剖的3倍。

深部调剖;聚合物微球;稠油;波及体积;采收率

深部调剖改善水驱提高采收率技术在陆地油田已取得良好的应用效果,但针对海上油田的系统深入研究与应用才刚刚起步[1-4]。海上油田的油藏环境和生产条件独特,如海上平台生产作业空间受限、绕丝筛管砾石充填防砂完井、大井距、长井段、一套井网多层开采等,同时强注强采措施既不利于水驱,又加剧了油藏非均质及注水指进程度[5-8]。鉴于海上油田特点,陆地油田成功的深部调剖技术及经验不能满足海上油田作业要求,需深入开展适合海上油田特点的改善水驱技术,提高海上油田采收率[9-11]。

聚合物微球是由交联聚合物溶液(LPS)发展而来的,可避免地层环境干扰的新型调驱材料。初始尺寸为纳米级或亚微米级,随注入水注入调驱目的储层,微球膨胀到合适尺寸后在岩石孔喉处形成封堵,实现后续注入水微观改向,进入未波及的储层[12-13]。

1 海上稠油油田开发概况

S01油田于1993年9月投产,截至2015年10月,油田总井数为484口,其中油井326口、水井144口、水源井14口。日产油1.44×104m3,综合含水75%,日注水6.59×104m3;年产油速度为1.78%,累计产油7124×104m3,采出程度为23.9%。与类似陆地油田对比,在相同的含水条件下,油田的采出程度优于陆地油田。油田含水近几年上升较快,尤以F区含水上升最快。因此有必要在F区开展深部调剖和矿场试验,更好地解决油田稳油控水问题。

2 新型在线深部调剖技术研究

整体研究思路:首先利用冻胶充分调剖,再使用聚合物微球调节层内矛盾。具体方法:对近井高渗透通道采用有封堵性强的有机铬交联剂与聚合物形成连续相冻胶进行井口调剖;对油藏深部采用运移性强的聚合物微球(主要调节层内矛盾)进行在线调剖[14-15]。

研究内容:首先选择调剖决策技术,利用筛选出的决策技术开展S01油田F区调剖决策,进而结合动态分析筛选出两口调剖井;然后根据油藏物性及室内实验结果,选择不同的调剖剂及组合方式,优化调剖剂用量、浓度、注入速度、压力、段塞组合等参数,编写矿场试验方案,审核通过后组织现场施工。对施工过程进行实时监测,根据监测结果及时调整注入参数,最后进行目标井组分级组合深部调剖效果的跟踪和评价。

新型在线深部调剖核心技术主要包括:目标井区窜流强度分析、孔喉表征技术和工作液体系筛选及性能评价技术。本文重点介绍孔喉表征技术和工作液体系筛选及性能评价技术。

2.1 目标井区窜流强度分析

采用示踪剂法,利用一维水驱渗流公式计算得到窜流区域的压力梯度为0.96~3.71MPa/m,原始油藏条件下压力梯度为0.01~0.05MPa/m。封堵压力梯度为0.96~3.71MPa/m的窜流通道需要调剖体系具有较高的压力梯度。窜流通道水驱前缘推进速度最快为35~60m/d,窜流层渗透率达到12~18D,窜流孔喉直径为25~30μm,利用达西公式反推在实际油藏中能够起到流度控制作用的流体黏度为32000~110000mPa·s。

2.2 孔喉表征技术研究

储层的孔喉直径是确定调剖体系能否进入深部的重要参数,本研究采用示踪剂法来确定和计算试验区孔喉直径。油田现场示踪剂作业测试结果表明,F区4.2小层平均孔喉值为15~20μm,在油藏中大面积存在,开展深部调剖必须与之相匹配。

2.3 工作液体系筛选及性能评价技术研究

渤海S01油田防砂方式为绕丝筛管加砾石充填,挡砂精度为30~40目。该方式不但限制颗粒堵剂的大小,也增加了冻胶类堵剂的机械剪切,因此对所选调剖剂有更高的要求:①冻胶类堵剂通过剪切后仍保留有较高的强度;②颗粒类堵剂的初始粒径要足够小,能够顺利通过防砂层且耐剪切。

选择的堵剂既要满足通过防砂层达到油藏深部的要求,同时也要满足在S01油田F区地层温度(65℃)和注入水矿化度(0.9374×104mg/L)条件下长期稳定的要求。

调剖剂分为φ堵剂和d堵剂。φ堵剂为连续相堵剂,用于封堵地层通道;d堵剂为分散相堵剂,用于封堵地层孔喉。通过分析目前较成熟的堵剂优缺点,筛选出适合F区的连续相堵剂为冻胶,分散相堵剂为微球。

2.3.1 聚合物优选

通过对比四川光亚AP-P4、胜利宝莫BM-73020和石大油服SD-201等3种聚合物(图1),观察不同时间内冻胶的黏度和强度,并考虑价格因素,最终选定石大油服SD-201作为现场用聚合物。

2.3.2 交联剂优选

能够满足目标油藏条件下的连续相堵剂有酚醛树脂冻胶及铬冻胶。

其中SD-103酚醛树脂冻胶是由聚丙烯酰胺通过酰胺基与酚醛树脂的羟甲基发生反应形成交联链而生成的堵剂。酚醛树脂冻胶的优点是热稳定性好、成冻时间长、预缩聚物低毒;主要缺点是预缩聚物的有效期短,需要及时使用。

铬冻胶有SD-101和SD-107两种交联剂。SD-101为氧化还原铬交联剂,六价的高价铬离子通过还原剂生成三价铬离子与聚丙烯酰胺交联成冻胶;主要缺点是成胶时间快,存在一定毒性。SD-107是有机铬交联剂,是络合的Cr3+缓慢释放,通常是乳酸铬或醋酸铬,Cr3+通过络合、水解、羟桥作用形成Cr3+的多核羟桥络离子,与聚丙烯酰胺分子的羧基配位形成铬冻胶。S01油田F区油藏温度在有机铬交联剂最佳成胶温度范围内,成胶稳定,强度可控,根据油藏的地质特点,选用有机铬SD-107交联剂。

2.3.3 聚合物微球粒径评价

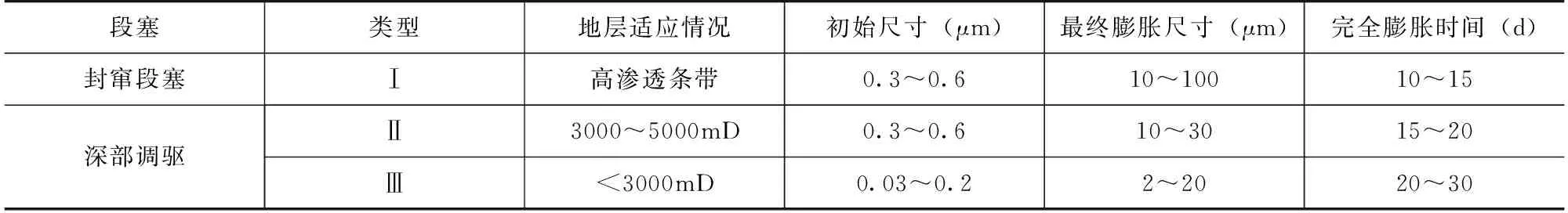

应用扫描电镜和动态激光粒度仪对聚合物微球进行了测定。由表1和表2表明,微球的初始粒径为纳米级,在水中水化膨胀后粒径可以达到几个甚至几十微米。

表1 聚合物微球体系黏度表

表2 聚合物微球不同体系水化膨胀情况表

注:Ⅰ型微球以封堵高渗透条带为主,Ⅱ型和Ⅲ型微球以扩大波及体积为主。

2.3.4 微球尺寸优选

利用公式法、测井法和示踪剂法3种方法计算目标层位储层孔喉值(平均孔喉直径为20μm),根据计算的孔喉值选择合适的微球粒径。微球是一个弹性球体,依靠膨胀后的架桥作用在地层孔喉处进行堵塞,实现注入水微观改向。目前,通过Abrans暂堵理论等方法确定微球的初始粒径、最小膨胀粒径及最佳膨胀粒径,具体选择如下。

(1)初始粒径尺寸:颗粒粒径小于1/7倍孔喉直径时可自由通过地层,不形成固相堵塞。根据地层孔喉直径平均为20μm,得到1/7倍孔喉直径为2.85μm,因此要求微球初始粒径小于2.3μm,SD-310、SD-320符合条件。

(2)微球膨胀后的最小粒径尺寸:颗粒粒径大于1/3倍孔喉直径时在地层表面形成外滤饼,弹性微球在此范围内可产生一定的封堵性能。根据地层孔喉直径平均为20μm,得到1/3倍孔喉直径为5.3μm,因此要求微球膨胀后粒径要大于6.7μm,SD-320符合条件。

2.3.5 微球运移封堵驱油实验(非均质油藏)

实验采用高低渗并联填砂管岩心,长度为1m, 直径为2.5cm, 横截面积为5.3cm2,油田采出砂 840g;孔隙体积为160mL。注入微球条件:未膨胀,绥中36-1F油田生产污水,70℃,1800mg/L, 0.5mL/min,注入孔隙体积倍数0.5PV。

实验步骤:①装填模拟岩心,测量渗透率、孔隙体积及孔隙度;②饱和原油,在80℃(实验原油黏度为56mPa·s)下老化2天;③注入油田污水驱替至采出液含水率达到98%时,注入0.5PV的不同浓度的微球调驱体系,在120℃烘箱中恒温5天;④进行水驱,至采出液含水率达到98%时停止。实验结果表明:在相近经济成本条件下,冻胶+微球组合采收率最高,具有明显的优势(表3)。

表3 相近经济成本下驱油实验结果表

注:以0.3PV冻胶为基础。

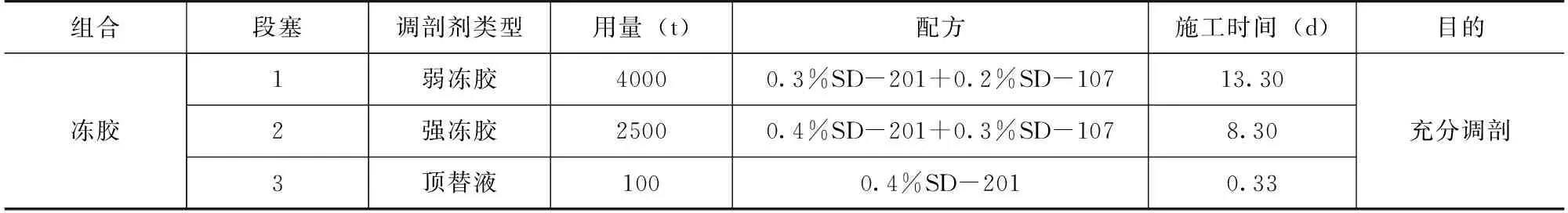

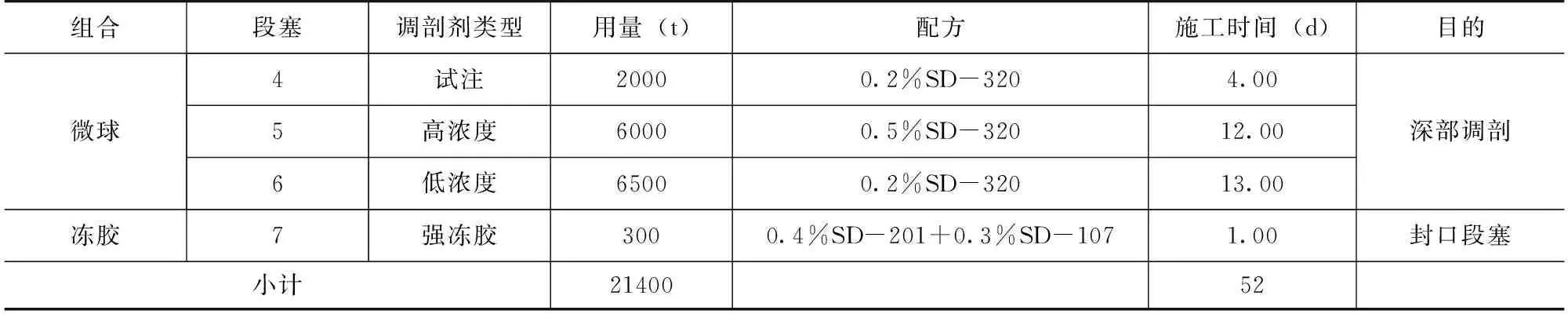

2.3.6 工作液配方确定

分级组合深部调剖中,组合是连续相堵剂与分散相堵剂的组合,结合室内实验研究结果(表4)可知:在组合的基础上,设计注入一段强冻胶作为封口段塞进行保护,若注完微球后压力与之前注完冻胶相比有所下降,则注入封口段塞;若注完微球后压力与之前注完冻胶相比有所上升,则直接转水驱。

表4 F8井的组合段塞表

续表

注:动态调整指导系数是0.0028MPa/(100m3·d)。

3 矿场实践

S01油田F8和F13井组分级组合深部调剖矿场先导试验项目于2014年9月24日开始现场作业,2015年1月18日作业结束。与传统调剖项目相比,该项目调剖体系能够连续膨胀,并逐级运移到地层深部,对高渗透条带的注入水不断改向,扩大波及体积,现场注采井组取得了比较明显的效果,是一项有效的深部调驱技术。

3.1 施工数据分析

3.1.1 压降曲线

从压降曲线测定结果来看,调剖前后压降曲线变化明显。其中,F8井调剖前关井后压力由8.3MPa下降至5.9MPa;井口调剖结束后,关井候凝5天测压降曲线,压力由8MPa下降至6.7MPa(图2a)。F13井调剖前关井后压力由2MPa快速下降零,注冻胶结束关井候凝5天后,120min压降由6.6MPa下降至4.8MPa,11月13日、11月20日和12月10日测试压降曲线可见调剖后注入压力明显升高(图2b)。调剖后,两口注水井的压力指数PI值均有明显提高,F8井PI值由3.75提高至4.98,充满度由0.74提高至0.99;F13井PI值由0.12提高到5.06,充满度由0.02提高到0.92,说明调剖后窜流情况得到控制,充满度得到显著提高,达到调剖设计目标。

3.1.2 施工曲线

从施工曲线(图3)来看,注冻胶过程中注入压力缓慢上升,平均升高2~5MPa。其中,F8井井口冻胶调剖后注入压力由5.5MPa提高到8MPa;F13井井口冻胶调剖后注入压力由2MPa提高到7MPa。转入微球在线调剖后,注入压力保持稳定,且随注入量的升高而有所上升,达到分级组合深部调剖方案设计的目标。

3.2 施工效果分析

从受效井动态变化数据来看(表5),产油明显增加井共5口(F12、F2、F3、N1和N3),日增油均在5m3以上;F12井日增油均在14.47m3左右,F3井日增油均在12.47m3左右,N1井日增油均在9.98m3左右。井组平均含水率下降8.4%左右,其中F2井含水率下降17.57%,F12井含水率下降15.51%,N1井含水率下降10.04%。截至2015年4月21日,井组累计增油15300m3,降水、增油效果显著。

注:本表数据采用现场流量计计量数据。

4 结 论

常规调剖侧重于近井高渗透条带封堵,处理半径小,不能进入深部。调驱侧重于解决平面矛盾,施工工期长,占用平台作业空间,影响其他交叉作业。分级组合深部调剖是在综合优化弱凝胶调驱、氮气泡沫驱和凝胶调驱技术的基础上,采用冻胶+聚合物微球组合,实行井口调剖和在线调剖相结合的方式,一方面封堵地层中产生窜流的高渗透层和大孔道,调整吸水剖面,增大波及系数;另一方面在后续注水驱替下,注入的深部液流转向剂可向地层深部缓慢运移,进行驱油,起到调整吸水剖面和驱油的双重作用,可显著改善水驱开发效果。室内实验和现场先导性试验结果表明:分级组合深部调剖技术能够解决渤海海上稠油油田增油降水的问题,投入产出比达到8.5以上。

(1)孔喉尺寸表征技术和分级匹配技术是分级组合深部调驱技术的关键核心技术。

(2)研制一套新型非均相乳液(冻胶)调剖体系,该调剖体系由分散相与连续相组成。具有冻胶成冻时间和强度可控、强度高、稳定性好等特点。

(3)聚合物微球调剖施工设备及注入方式简单,聚合物微球在线调剖技术不影响其他油水井作业,适于海上油田作业。

(4)本研究的聚合物微球采用水包水热引发聚合方法代替传统乳液聚合光引发技术,引入功能单体加强聚合物微球与水相和岩石的相互作用,提高分散性和封堵性,性能提高的同时降低成本(价格只有原来的60%)。

(5)分级组合深部调剖首先利用冻胶充分调剖,再使用聚合物微球调节油藏深部层内矛盾。实施效果远高于以往传统的调剖,投入产出比是常规化学调剖调驱的3倍以上,具有良好的经济效益和推广价值。

[1]唐孝芬. 海上油田深部调剖改善水驱技术与机理研究[D]. 北京:中国地质大学(北京),2006.

[2]刘承杰,安俞蓉. 聚合物微球深部调剖技术研究及矿场实践[J].钻采工艺,2010, 33(5):62-63.

[3]李宇乡,唐孝芬,刘双成.我国油田化学堵水调剖剂开发和应用现状[J].油田化学,1995,12(1):44-46.

[4]白宝君,刘翔鹗,李宇乡.我国油田化学堵水调剖新进展[J].石油钻采工艺,1998,20(3):64-68.

[5]陈月明.水驱油田高含水期稳产措施宏观决策方法[M].东营:中国石油大学出版社,2006:134-135.

[6]冈秦麟. 高含水期油田改善水驱效果新技术(上)[M].北京:石油工业出版社,1999:87-93.

[7]郭太现,苏彦春.渤海油田稠油油藏开发现状和技术发展方向[J].中国海上油气,2013,25(4):26-30,35.

[8]柴世超,杨庆红,葛丽珍,等.秦皇岛32-6 稠油油田注水效果分析[J].中国海上油气,2006,18(4):251-253.

[9]刘英,周凤军,张迎春,等.渤海油田中高含水期聚合物驱实践——以锦州X油田西区为例[J].中国海上油气,2012,24(增刊):93-96.

[10]黄波,熊开昱,陈平,等.绥中36-1油田弱凝胶调驱实验研究[J].中国海上油气,2008,20(4):239-242.

[11]张健,康晓东,朱玥珺,等.微支化疏水缔合聚合物驱油技术研究[J].中国海上油气,2013,25(6):65-69.

[12]王涛,肖建洪. 聚合物微球的粒径影响因素及封堵特性[J].油气地质与采收率,2006,13(4):80-82.

[13]涂伟霞,王崇刚.新型孔喉尺度无机—有机聚合物复合微球调剖驱油剂研制[J].中国海上油气,2011,23(4): 243-246.

[14]谢兴华,张志磊.性能可控油藏深部调驱剂的制备与评价[J].非常规油气,2015,2(4):36-39.

[15]黄晓东.渤海海上油田深部液流转向配套技术研究与应用[J].非常规油气,2015,2(5):38-44.

Research and Application of New Online Deep Profile Control Technology in Offshore Heavy Oilfield

Huang Xiaodong1,Tang Xiaoxu1,Liu Yigang1,Wen Zhehua1,Zhang Jian2,Lv Xin2

(1.CNOOCChinaLimitedTianjinBranch,Tianjin300452,China;2.CNOOCResearchInstituteStateKeyLaboratoryofOffshoreOilExploitation,Beijing100027,China)

Due to water injection fingering and channeling seriously in Bohai offshore heavy oilfield, which leads to low efficiency circulation of the injected water, a new online deep profile control technology has been studied and put into application. It makes the combination of gel and polymer microsphere, by means of both wellhead profile control and online profile control to plug the high-permeability layer and large pore that easy to create the channeling, adjust the water absorption profile, and increase the sweep coefficient;at the same time, the injected diverting agent can migrate to the deep layer gradually, which can drives oil and adjust the water absorption profile, significantly improve the water flooding development effect. The profile control technology and operating equipment are relatively simple, suitable for offshore oilfield operation. Application results showed that the technology could effectively solve the problems of offshore heavy oil production and tapping its potential,and proved it was feasible for controlling water and stabilizing oil in offshore heavy oilfield, capable of improving the production and tapping potential in offshore heavy oilfield,with good effect of raising oil production and lowering water cut.The input and output ratio is three times that of conventional chemical profile control agents,which has good economic benefits and promotion value.

deep profile control; polymer microsphere; heavy oil; swept volume; recovery ratio

中国海洋石油总公司“十二五”重大科技专项“海上在生产油气田挖潜增效技术研究” (CNOOC-KJ125ZDXM06LTD)部分成果。

黄晓东(1974年生),男,高级工程师,现主要从事海上油气田提高采收率采油工艺技术的研究和推广应用工作。邮箱:huangxd@cnooc.com.cn。

TE357

A

——以西加拿大盆地A区块Upper Montney段为例