中小学心理教师胜任力模型的构建

王荣山 李莉 徐瑞冬

〔摘要〕目前,中小学学生的心理健康教育日益凸显迫切性和重要性,培养和甄选优秀的心理健康教育教师成为关键问题。本研究采用专家小组讨论并确定“心理教师胜任力词典”“心理教师胜任特征核检表”,通过行为事件访谈法采集有效的胜任特征数据,建构出甘肃省中小学心理教师的胜任力模型,其中包括八项心理教师鉴别胜任力特征和十项心理教师基准胜任力特征。此模型将为甘肃省中小学心理教师的甄选及培训提供实证依据,促进教师队伍的科学化管理。

〔关键词〕中小学;心理教师;胜任力模型

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1671-2684(2016)14-0009-04

一、引言

随着我国社会经济的迅猛发展和教育改革的不断深入,学校心理健康教育日益得到重视,同时,中小学生日益呈现的心理健康问题促使教育部门逐步设立专职的心理健康教师。甘肃省的心理健康教育虽然相对南方发达地区较为落后,但甘肃省教育厅非常重视并投入大量经费建设中小学心理咨询室,配套硬件设施,同时组织师资进行国家心理咨询师资格培训,已达到一定规模。如何甄选和培养更优秀的心理健康教师成为一个现实问题,只有建立标准化任职条件和甄选标准才能解决此问题,因此,构建甘肃省中小学心理教师胜任力模型迫在眉睫。

美国心理学家McClelland于1973年提出胜任力(Competency)的概念,正式标志胜任力研究的开启。胜任力指能将某一工作中有卓越成就者与普通者区分开来的个人的深层次特征[1]。胜任力模型(Competency Model)是指担任某一特定的任务角色需要具备的胜任特征的总和,它是针对特定职位表现要求组合起来的一组胜任特征。这些胜任特征是具有层级、能被测量和评估的。胜任力模型可以评判测评对象的素质要求与岗位要求之间的距离,预测判断测评对象的未来发展潜力,可以作为人才甄选和培训的得力助手[2]。

目前使用广泛的研究建构的胜任力模型基本包含两大胜任力:基准胜任力和鉴别胜任力。基准胜任力是最基本要求,是职业能力底线,是完全可以通过培训促进发展成熟的知识和技能。而鉴别胜任力是指那些表现卓越的在岗者的知识、技能及态度等素质要求,这些特征需要较长时间的训练和培养,是取得高绩效的必须条件,是高目标要求。

本研究着眼于探究甘肃省中小学心理健康教育老师的胜任力特征,在此基础上构建胜任力模型,为中小学心理教师的科学人力资源管理提供实证依据与标准。

二、研究方法与步骤

本研究采用行为事件访谈法(Behavioral Event Interview,BEI)及核检表法建立甘肃省中小学心理健康教育教师的胜任力模型,共分为五个步骤。

(一)编制胜任力词典

本研究组成中小学心理健康教师胜任力研究专家小组,进行深度讨论,参考已有文献资料和胜任力基本词典,编制出“甘肃省中小学心理教师胜任力词典”“甘肃省中小学心理教师胜任力访谈提纲”和“甘肃省中小学心理教师胜任力核检表”。根据胜任特征的影响层级或表现范围等标准,将每个胜任特征划分为五个关键维度,并按照效果的重要性排列。第五行为等级是最高水平,表现为最佳绩效;第三等级是中等水平,描述平均的绩效表现;第一等级是基线水平,描述较低的绩效表现[3]。

(二)选择被试

本研究专家小组根据中小学心理健康教育教师的职位具体要求、职位内容和期望优秀心理教师胜任特征行为及其工作绩效,确定访谈样本的甄选标准如下:

(1)具备国家人力资源部认证的心理咨询师二级或三级证书;

(2)学校对其心理咨询专业知识与能力的认可程度,包括学生的反馈和同僚对其的评估;

(3)接受心理咨询方向的专业培训教育的频率与热情。

在甘肃省兰州市、白银市、天水市、酒泉市等地县选取30名中小学心理健康教师(工作满2年及以上者)作为行为事件访谈的对象,绩优组和绩平组分别15人。其中男性6人,女性24人;平均任职时间为26个月。

(三)实施行为事件访谈

行为事件访谈法是麦克利兰结合关键事件法和主题统觉法提出来的,思路是检测在具体情境中完成高效任务或低效任务时被试的行为表现和素质状况。具体执行流程是让研究被试回顾阐述在其过往工作经历中的关键事件,包括自认为成功或失败的各三至四项,并详细描述当时的思路、方法以及具体执行力。然后研究者依据访谈内容确定高绩效行为和基准行为,对比卓越与表现平平组的行为表现,确定建立胜任力特征及模型[4]。

本研究按照BEI研究思路和流程,首先组织中小学心理教师胜任力专家小组深度讨论,然后编制“甘肃省中小学心理教师胜任力访谈提纲”,先选择5名甘肃省中小学心理健康教育教师进行关键行为事件预防谈。在此基础进行正式研究访谈,并采用双盲设计。录制有效录音共30份。

(四)核检表调查

经本研究中甘肃省中小学心理教师胜任力专家小组的深度讨论和资料文献整理,最终确定胜任力核检表,包括甘肃省中小学心理教师最需要的20项行为特征和20种人格特征,然后要求访谈对象根据个人的实际工作经历和思考选择同时进行排序。

(五)访谈文本编码

组织研究参与者整理被试的录音资料,然后转换成文字材料,最终形成30份文本资料,字数共计为21539。

(六)分析数据建立胜任力模型

研究者认真分析整理访谈文本中的数据,使用SPSS19.0对中小学心理教师高绩效组和绩效平常组的访谈内容长度、中小学心理教师胜任力特征出现的频次、平均等级分数和最高等级分数进行统计分析,甄别出甘肃省中小学心理教师的鉴别胜任力和基准胜任力,并结合资料文献建立甘肃省中小学心理健康教育教师的胜任力模型。

三、结果与分析

(一)访谈长度和字数的比较分析

对甘肃省中小学心理教师不同绩效组的访谈长度进行t检验,数据如表1所示。

甘肃省中小学心理教师高绩效组平均访谈长度为1064字,1581.30秒;绩效平常组平均访谈长度为975字,1351.2秒。通过对两组的访谈长度进行t检验,结果表明高绩效组与绩效平常组在此两项比较内容上均不存在显著差异。

(二)差异检验比较分析

1.频次差异检验

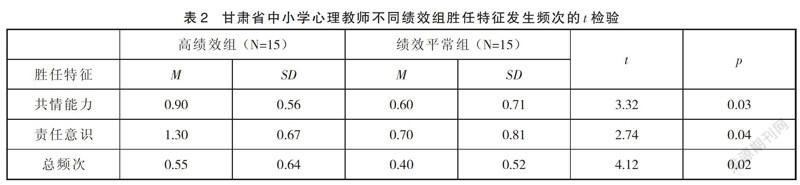

表2中显示胜任特征的总频次在绩优组和绩平组之间存在显著差异,但经统计只有共情能力和责任意识二项能力特征存在显著差异,(两组未出现统计学意义差异的其他胜任特征略),因此使用频次指标并不能很好的区分高绩效组和绩效平常组的胜任力表现。

2. 平均等级分数差异检验

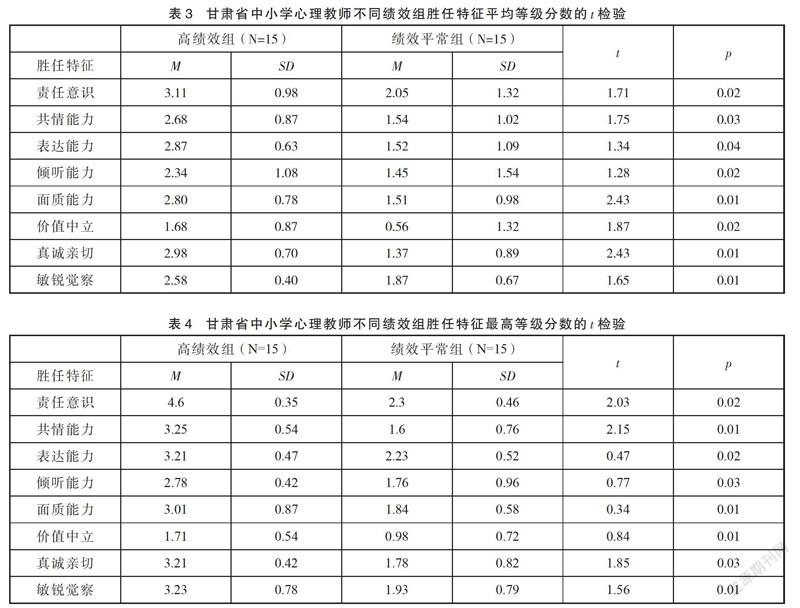

平均等级分数是指编码中胜任特征等级分数总和与总频次的平均值[3]。比如根据“甘肃省中小学心理教师胜任力词典”,某一样本在“面质能力”上的具体得分是在第1等级出现2次,在第2等级出现3次,在第3等级出现1次,在第4等级出现3次,在第5等级出现1次,这一胜任特征出现的总频次就为10次,平均等级分数则为(1×2+3×2+1×3+3×4+1×5)/(2+1+3+3+1)=2.8分。不同绩效组胜任特征平均等级分数的t检验见下表3。

如表3所示,对平均等级分数进行t检验,高绩效组和绩效平常组在责任意识、共情能力、表达能力、倾听能力、面质能力、价值中立、真诚亲切、敏锐觉察8项胜任特征之间存在显著差异。

3.最高等级分数的差异检验

对高绩效组和绩效平常组文档资料中各项胜任特征的最高等级分数进行t检验,共有 8项胜任特征具有显著差异。

(三)核检表统计结果

使用经甘肃省中小学心理教师胜任力专家小组讨论而编制的“甘肃省中小学心理教师胜任特征核检表”调查了甘肃省中小学心理健康教育教师共60名,让他(她)们从20项行为特征和20项人格特征中选出10种高绩效胜任力特征,并排序。按照胜任特征出现频次及其百分比进行统计见表5。

统计结果表明出现频次最高的前18项胜任特征中除了在绩优组和绩平组中具有统计学差异的8项胜任特征外,还有组织能力、协调能力、身心和谐、情绪把控力、说服力等10项被认为最重要,出现频次较高。将上述10项胜任特征作为中小学心理教师的共有胜任特征,即基准胜任力模型。

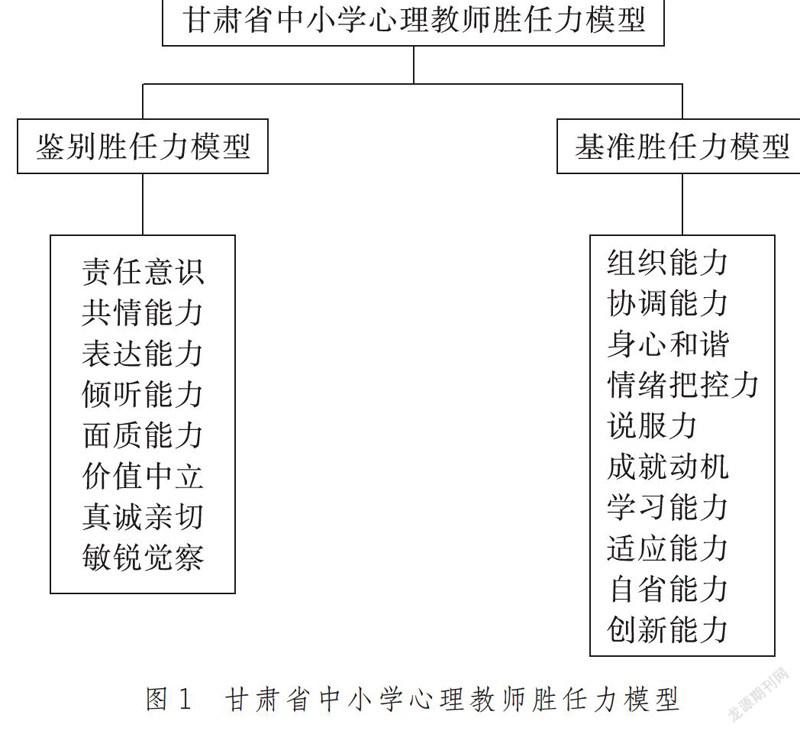

四、甘肃省中小学心理教师胜任力模型的建立

根据对甘肃省中小学心理教师访谈数据分析所得的结果,筛选高绩效组和绩效平常组之间存在显著性差异的胜任力特征,统计结果共有八项特征作为鉴别胜任力模型,其中包括责任意识、共情能力、表达能力、倾听能力、面质能力、价值中立、真诚亲切和敏锐觉察。基准胜任力模型由核检表统计结果中出现频次较高的十项胜任特征构成,其中包括组织能力、协调能力、身心和谐、情绪把控力、说服力、成就动机、学习能力、适应能力、自省能力、创新能力。最终建立八项鉴别胜任力和十项基准胜任力在内的甘肃省中小学心理教师胜任力模型。如图1所示。

五、讨论

甘肃省中小学心理健康教师的胜任力模型是建立在“甘肃省中小学心理健康教师胜任力词典”基础之上,一切被认为对高绩效组和绩效平常组的心理健康教师具有鉴别意义的胜任特征都来源于胜任力词典。专家小组结合了甘肃省中小学心理健康教育工作职责和实际工作需要等要素,经过反复的讨论研究确定中小学心理健康教师工作中所需的胜任力特征,形成了“中小学心理教师工作胜任力词典”。并最终确定“西北地区中学心理教师胜任力模型”,为以后甄选和培养优秀心理健康教师建立良好标准,为科学的人力资源管理工作奠定坚实基础。

注:本研究得到甘肃省“十二五”教育科学规划课题重点项目(GS[2015]GHBZ033)支持。

参考文献

[1]冯明,尹明鑫. 胜任力模型构建方法综述[J]. 科技管理研究,2007,27(9):229-230.

[2]王家奇,汤舒俊,记凌开. 胜任力模型研究综述[J]. 湖南社会科学,2009(5):118-119.

[3]张光鹏,任苒,陈哲娟,等. 县级疾病预防控制中心主任岗位胜任力构建与应用[J]. 中国卫生政策研究,2009,2(6):52-56.

[4]曲海英,井西学,张臻,等. 胜任力研究与护理人员岗位胜任力模型的理论构思[J]. 中国医院管理,2007,27(5):44-45.

(作者单位:1. 西北民族大学教育科学与技术学院,兰州,730124;2.甘肃省教科所,兰州,730030)

编辑/王抒文 刘 扬 终校/于 洪