何绍基的学问

刘墨专栏

何绍基的学问

何绍基是有名的书法家,是有名的诗人,传世有文集20卷300余篇,题跋7卷共154篇,主要以金石题跋为主。

他的学问怎么样呢?

梁启超《清代学术概论》《中国近三百年学术史》以及钱穆的《中国近三百年学术史》,都没太给他好评。但这不等于说,他的学问就不值得写进学术史。相反,倒是何为“学术史”以及如何“重写学术史”,时人尚且辩说不明。20世纪90年代是热门,二十多年过去,现在说的人也少了。

在梁、钱二人之前,人们是怎样看待何绍基的学问的呢?

桂文灿《经学博采录》卷三,说何绍基“于学无所不窥,博览而详说之。六经、子、史,皆有著述,尤精小学,旁及金石碑版文字。凡历朝掌故,无不了然于心”。证之文集以及诗词用典,评论并非虚语。

何绍基交游甚广,学术中人,就有前辈阮元、程恩泽、包世臣、吴荣光、许瀚,同辈张穆、龚自珍、魏源、王筠、梅曾亮、李元度以及曾国藩等人。

曾国藩到了北京之后,在师友之中,他特别看重何绍基。也就是说,除了唐镜海、倭艮峰这些长辈之外,同辈人中,他认为“讲诗文字而艺通于道者,则有何子贞。”在道光二十二年(1842)十一月十七日与弟书中,他这样写道:“子贞现临隶书字,每日临七八页,今年已千页矣。近又考订《汉书》之讹,每日手不释卷。盖子贞之学长于五事:一曰《礼仪》精;二曰《汉书》熟;三曰《说文》精;四曰各体诗好;五曰字好。此五事者,渠意皆欲有所传于后。以余观之,前三事者,余不甚精,不知浅深究竟如何。若字,则必传千古无疑矣。诗亦远出时手之上,必能卓然成家。”此时,何绍基年不过42岁而已。

何绍基和他的好友张穆(石舟,1805—1849)都极力推崇清初顾炎武,1843年,两人向各方募捐,在北京南城慈仁寺旁,为这位伟大的学者建立了祠堂。张穆曾经为顾炎武著有年谱,同时,他还为另一位清代学术的奠基人之一的阎若璩作传,而顾炎武年谱的编成,少不了何绍基的参订。张穆的著作《蒙古游牧记》以及《延昌地形志》,阮元也不由不惊呼“二百年无此作也”!何绍基在《村谷论心图记》中写道:“石舟屡迁其居,最后居门楼胡同,在余西砖老屋之西,相距仅百步。借书闲话,疑事相质,日或三四过。”

何绍基的另一位学术上的至交是许瀚(印林,1797—1866),许瀚是何绍基父亲何凌汉的学生。1826年春天,何凌汉擢顺天府尹,举家移北京,许瀚进京,为国子监生员。“文安公诸公子皆喜与印林游,而长君子贞与相契尤深。”二人相互切磋,共同研究。中国国家图书馆藏许瀚校《说文解字》三十卷,就是他们二人共同研究的结果。许瀚跋语是:“明汲古阁毛刻《说文》,及孙氏此刻,皆出宋小字本,毛变为大字耳,而异同甚多。毛本经斧季剜改,以非其旧。道光壬辰(1832),何子贞得毛氏未剜本于武林,携如京师,校其异同,于孙本甚备;又得龚定庵所藏明叶氏抄本覆校之,叶本亦出宋小字本,惜未校毕而旋浙。癸巳二月,瀚偶见之,辄度一过。子贞行复入都,其假叶本而卒业焉。他日聚首,瀚将补录于斯。”何绍基在此书后有跋语:“余尝与印林兄言,安得未经李、徐手之《说文》而读之乎?是诚诞想也!孙刻远胜毛刻,行款悉仍之。余读叶石君钞本,因合毛本以校孙本,又恨不即相见周漪堂所藏宋本也!”寥寥数语,就将《说文解字》的版本方面的内容表述清楚—这意味着,许瀚所校定的三十卷本《说文解字》,如果没有何绍基的参与,将根本没有可能存在。

在学术合作方面,何绍基与许瀚的合作颇多,比如《齐侯罍铭考释》《隶篇》《顾亭林先生年谱》等,都是他们学术合作的成果。而清代学术的成就,正是奠基于官员、学者、藏书家之间在文献交换以及研究心得之间的良好的合作之上。《东洲草堂文集》卷六题跋《跋阮相国藏齐侯罍文拓本》,何绍基展示了他在经史文献、古文字学和出土文物方面的渊博学识。在文末,何绍基甚至掩饰不住内心的喜悦:“余因定为《齐孟姜壶》。舟行摇兀,作此释文,考订一豁从前纷蔽,使许印林、陈颂南、徐问蘧、曹秋舫、吴子苾诸君见之,当同称一快也!”

《宋元学案》是清初黄宗羲和全祖望的重要著作。但是这部著作,在黄宗羲与全祖望的生前,都未完成。何凌汉在道光壬辰(1832)按试宁波,从学生中选拔了一个叫王梓材的学生,向他询问《宋元学案》之事,王答未见,何凌汉嘱托他留意此书。没想到六年后,王梓材居然找到了全祖望委托给卢月船的残稿,以及黄宗羲的玄孙黄璋等人整理的八十六卷本,王梓材和冯云濠将访求到的卢氏本、黄氏本和二老阁郑氏刊本汇聚一起,校刻了百卷定本的《宋元学案》。但道光二十二年(1842),冯氏住宅被焚,刻板也付之一炬。同年秋,王梓材应何绍基之约到了北京,何续卡在为他委派助手,又把自己收罗的藏书供他使用,两次加以“精心勘阅”“补脱正误”,因而此次重新刻成的《宋元学案》,是最好的版本。1848年,新刊《宋元学案》成,他的弟弟何绍祺、何绍京以及儿子何庆涵、侄子何庆深,都加入到了此书的校刻之中。为此,他写了《重刊宋元学案书后》详叙其原委:“呜呼,先公拳拳于是书,非视浙学则无以发其扃,其已刻而旋毁、毁而复刻嶵 非先公所及知。摩娑铅椠,逾阅岁时,悚与愧惧,敢云负荷耶?雘轩于重校之次,遍涉四部书,复成《宋元学案补遗》百卷,与原编相埒。余寻为副墨,以俟续刊,此尤黄、全二子之功臣,恨先公未及见也。”如今,《宋元学案》不管是哪一版本,都必须以何氏所刻为祖本,而且此书已经成为研究宋明时期儒学的重要参考著作。

至于在诗学方面,陈衍《石遗室诗话》卷一这样评价:“道咸以来,何子贞、祁春圃、魏默深、曾涤生、欧阳磵东、郑子尹、莫子偲诸老,始喜言宋诗。”意即是说,风靡晚清的同光体,也与何绍基的倡导有关。至于他的诗歌成就,金天翮《艺林九友歌序》甚至认为“晚清诗人学黄最工者,推何猿叟、范伯子”,可见其地位之高。但是他的诗,却不是模仿前人,而是“以达吾意”,所以读他的诗,乃是他的自我性情的流露。何绍基说“诗是自家的,便要说自家话”,“将一切牢骚语、自命语、摹古语、随便语、名士名风情语、勉强应酬语概从刊落,戛戛独造,本根乃现”(《东洲草堂文钞》卷三《符南樵寄欧馆诗集叙》),则隐隐然有后来新诗倡导者的主张了。

其实我们也忽略了一个事实,即何绍基差一点儿成为状元:何绍基在33岁取优贡生,37岁举乡试第一,38岁进京考试—他的老师阮元、程春海都激赏他的试卷,“已置第一”,结果却因为“语疵”而排在第十一名。

按照清代的科举规定,贡士复试前十名,即是位列一等考生,也才有资格在殿试的时候被皇帝钦点为状元、榜眼或探花。而如果放在第十一名,他就彻底失去前三名的机会了。他的“语疵“是什么?这是另外一篇文章的题目了,此处不提。何绍基在入翰林院深造三年之后,成绩仍然一等,授编修。

从道光十八年(1838)至咸丰元年(1851),何绍基历充文渊阁校理、国史馆协修、纂修、总纂、提调,以及武英殿协修、纂修、总纂。道光二十六年(1846),被提升为国史馆提调,负责处理馆内事务。与此同时,他还曾经典试福建乡试(1839)、贵州乡试(1844)以及广东乡试(1849)。1852年,曾任四川学政,因上疏忤圣意而被解职。

咸丰六年(1856)之后,何绍基绝意仕进,先后在济南泺源书院和长沙城南书院主讲授徒,长达11年。1870年,应丁日昌中丞约,72岁的何绍基赴吴门,寓苏州金狮桥巷。“复经相国曾文正公、中丞丁雨生先生延主苏州、扬州书局,校刊《大字十三经注疏》。浙江杨石泉中丞亦聘主孝廉堂讲席,府君往来吴、越,觞咏留连,意兴颇适。”

至于今天不易看到的著作,如《史汉地理合证》《说文段注驱正》《说文声读表》《说文声订》,以及《惜道味斋经说》,更证明他的学问在当时绝对是一流的。尽管梁启超和钱穆二人的学术史并没有过多地涉及到何绍基,却并不能证明何绍基可以从清代学术史上被遗忘了。

研究清代学术史的另一位名家张舜徽,对何绍基的评价是中肯的:“绍基于经学、小学,用力最深。居京师日,与苗夔、张穆为学问交……苗氏尤精于文字音韵,绍基亦邃于许书及金石刻辞。余早岁居长沙,获见其手批王筠《说文释例》稿本,绳头细书,考订精审,一生于许书虽无专书,而固潜研有得,深通字例之条者也。又尝得观其手批《十三经注疏》,楷法端整,无一笔草率,想见其平生治经专谨之致,令人倾慕。世徒重其书法,为有清第一,而不知其博极群书,学有本原,书法特其余事耳。”

我曾以为,学问是根,艺术是花朵。人们只注意到了花朵的艳丽与否,却不知它的根扎得有多深。同样,人们忘记了甚至不再提何绍基的学问而只讨论他的笔法与点画,不知何绍基地下有知,会作何想了!

(作者为北京大学历史文化资源研究所研究员)

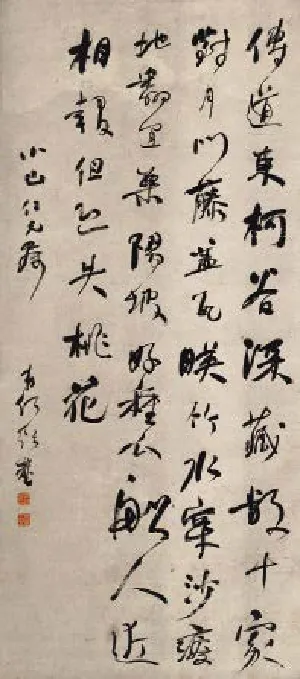

[清]何绍基 行书杜甫秦州杂诗轴138.3cm×61.5cm 纸本 湖南省博物馆藏

责任编辑:刘光

——何绍基特展