纳米比亚布兰德山上的孤独画师

乌尔斯·威尔曼++林栖

纳米比亚的布兰德山是岩画艺术的卢浮宫。一位孤独的画师在这里为后世复制了几万幅石器时代的岩画,并最终献上了自己的生命。

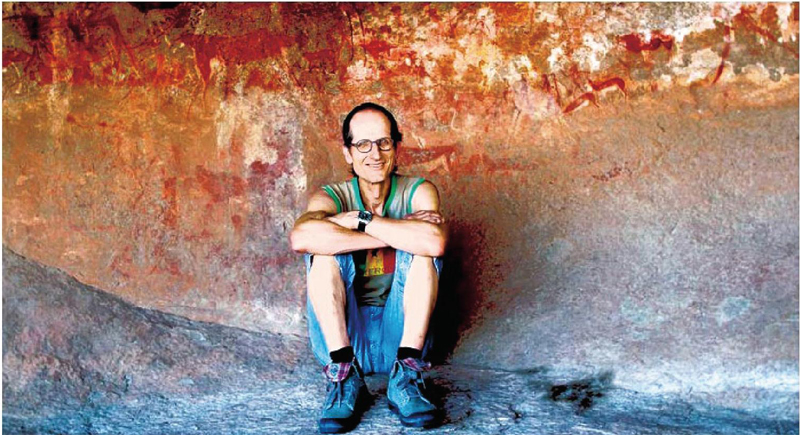

为岩画艺术着迷

我们决定进山,以一场短短的旅程追踪他的脚步,哈拉尔德·帕格尔却在这里迎接了死亡的到来。我们计划在这花岗岩构成的荒凉险峻的地方待两天,帕格尔在这里待了8年。我们想看看石器时代末期的艺术家们创作的岩画,帕格尔在无尽的艰辛工作中描绘出45000个人物,以科学的准确性找出879个发掘地。除他之外,还没有人承担起如此伟大的岩画艺术作品。

布兰德山间的日出时分,随着光线渐明,色彩也渐渐灵动起来——野无花果树和洋槐等少量植物显示出的绿色,岩壁和卵石的赭色。最初我们很幸运,一片云移到我们头顶,避免了阳光直射,尽管如此热浪依然逼人。小石堆常年立在岩石上,已经成为指向标,为我们的向导阿尔冯斯指示通往山峰的方向。

我们的小组由当地探险家和德国考古学家组成。我们决定一起攀登到山顶一览美丽艺术的风采。通往那里的道路是对体力的挑战。因为这座海拔2573米的高山是纳米比亚最高峰,其周围是纳米布沙漠。人类在山顶留下了5万多张画。这些作品有2000-6000年历史,可能是萨恩人的祖先创作的。有些萨恩人至今仍在沙漠和半沙漠中以采集狩猎为生。

2006年,科隆大学海因里希·巴尔特研究所出版了6卷《布兰德山上的岩画》,德国研究小组项目就此结束。直到10年后的今天,我们才能看到帕格尔在科隆大学的委托下于1977-1985年创作的作品的全貌。这些图画作为科隆非洲考古文献的一部分得以在网上公布,同时进入公众视野的还有数千张未公开图片和这位画师的田野笔记。

除了复制工作之外,帕格尔不仅用他的哈苏相机拍下了岩画发现地,而且精确地画出周围地貌环境——他画下了每块达到足球大小的石头。他最初计划在这里工作1-2年,最后却待了8年,直到死亡让他不得不停止工作。

石器时代的人类在布兰德山顶留下了5万多张画。上世纪70年代末,画家哈拉尔德·帕格尔开始在这里临摹画作。一些岩画生动描绘了狩猎场景。

这里到处都是通向深谷的死路和被大块石头堵住的绝路。在阿尔冯斯的指引下,我们得以顺利前行。但是在齐腰高的台阶上,背着包的我们不得不一直费力前进,汗如雨下,我们一升一升地补充着水分。这减轻了我们行李的负担,但也不断提醒我们正在进行的是怎样的冒险。因为我粗略计算了一下我们消耗的饮水量,知道水只能管到今天晚上。然而明天依然炎热。为了存活下来,我们必须如同数千年前的艺术家们,如同帕格尔一样,在山上的某个地方找到水源,而这座山的山脚已经被干旱统治了上百万年。

“对于完成这项工作,我失去了所有希望。”

苏台德人帕格尔在奥地利格拉茨完成了艺术学学业,1952年他来到南非,在约翰内斯堡以广告画师的身份谋生。不久,他开始对岩画感兴趣,将它们搜集在画册中。1977年,他接收到来自科隆的委托。帕格尔没有思考很久,就启程去了布兰德山。

向导阿尔冯斯和科隆考古学家提尔曼·伦森-厄尔茨指引我们进入狭窄的风雨棚。在那里,我们看到了此行将要欣赏到的岩画艺术的前奏:线条,纹路,红色和黑色的人物形象,有些很难辨认。伦森-厄尔茨已经来过这些峡谷很多次了。世界范围内几乎没有人比他更了解岩画。作为非洲岩画艺术研究中心的主管,他负责帕格尔作品的出版工作。他一再回来,在当地研究这些杰作。

曾有10-20人的团队来到这里,那时这座山肯定有着超乎寻常的意义。它保障了生命的存在。因为尽管它表面看来无比险峻,其实是片绿洲。如果有降雨,雨水会流过巨大的岩块。和每滴水都被蒸发得干干净净的周围环境不同,布兰德山密封的地表几乎不吸收水分。水在天然洞穴中汇集起来,使得人类、动物和当地稀有植物幸存下来。

我们的目标是空中洞穴。我们还需要攀登上千米的高度。为了能够活着下山,重点不仅仅是找到水,还必须应对潜伏着的其他危险,迹象出现在路边:钙化呈白色的粪便。它属于一只猎豹。我们将在接下来两天多次遇到它的排泄物。这种食肉动物体型不大,但是力量惊人,在和我们这种手无寸铁的人相遇时总是能占上风,而且在这里到处都是,幸运的是它们很胆怯。我们和它打过照面了吗?我们想见到它吗?在1984年的一份文献资料中,帕格尔拍下了一条撕碎的裤子、一双撕碎的鞋和一个惨遭虐待的水瓶。他不在时,一只豹子造访了他的宿营处。“像是中了散弹。”帕格尔如此评价留在他物品上的咬痕。

考古学家提尔曼·伦森-厄尔茨是非洲岩画艺术研究中心的主管,负责帕格尔作品的出版工作。

地表温度升高,到快11点时已经热浪灼人,达到了40摄氏度,台阶高得无情,我们的每一步都迈得无比艰难。在布兰德山上,你不能散步,你得战胜为巨人在烤箱中搭设的台阶。

有时候,会有两个奥万博人(纳米比亚原住民)做他的助手。当帕格尔在岩石上固定透明薄膜,用铅笔描摹石器时代艺术家们留下的线条时,两位助手就寻找新的艺术发掘地。但是帕格尔常常数周都在独自工作。这是一种完全俭省的生活,不仅因为缺水。对于他是如何忍受孤独的这个问题,他透露:“噢,这不是问题。可以转移注意力,比如和蜥蜴聊聊天。只有当它们回应你了,才会是个大问题。”

助手们的工作非常成功,发掘地越来越多。他们在突出的岩石下或墙壁上,找到了华丽的图画。大部分地方的海拔都在1800米以上,曾经是人类的住所——石制工具、陶瓷和鸵鸟蛋壳饰品等考古发现证明了这一点。

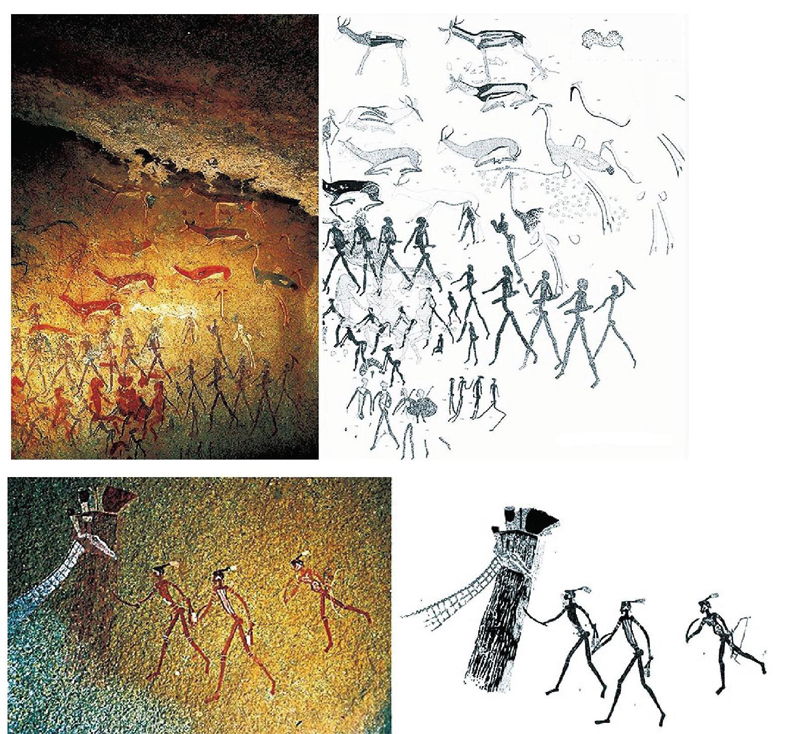

有些岩画展示了神秘的祈雨生物——暴雨中的长颈鹿和有巨大耳朵的蛇。人们叫着跳着,姿势成为永恒。最著名的一幅是《白女人》——实际上是个男人,有完整的剧情:一个猎人将他可能受伤了的朋友拖回了家。两个明显是萨满的男人面向一头长颈鹿站立——他们是在祈雨吗?

艺术家们从赤铁矿中获得鲜红色,从煤和碳中获得黑色,从石膏或鸟粪中获得白色。他们的上色工具可能是兽毛、鸟羽或嚼软的小木棍。在第一批欧洲人进入非洲南部之前,土著居民就已经停止在布兰德山上画岩画了。哈拉尔德·帕格尔想完整记录下他们留下的作品。

不久他就发现,两年时间远远不够。帕格尔不知疲倦地继续工作。到第6年,1983年3月,他在日记中写道:“像这样的巨幅岩画总是让我震惊。看到它时,我失去了何时能完成这项工作的全部希望。”

色彩爆炸,花岗岩似乎燃烧起来

一个空中洞穴如同张开的鱼嘴一样接待了我们,我们跪下,欣喜若狂,沉浸在这个满是图案的世界中。鸵鸟、长颈鹿、羚羊、山斑马——那些线条是如此细致,仿佛是猎人用来教育后代的图像资料。仅仅这儿就有670个不同的主题:不仅有动物,还有带着弓箭的男人们和仪式般列队庄重前行的女人们。

艺术家们从赤铁矿中获得鲜红色,从煤和碳中获得黑色,从石膏或鸟粪中获得白色。他们可能用兽毛、鸟羽或嚼软的小木棍上色。

布兰德山的传说也和地质学密切相关。1.3亿年前,火山岩浆从地球内部喷出,在多石的表层下形成了原始的冈瓦纳大陆。人们称这种现象为岩浆侵入,即液态物质侵入岩体。后来侵蚀来到地表,坚硬的花岗岩块抵制岩浆元素,如同抵制来自宇宙空间的一颗彗星。侵蚀使得沟纹进入岩石,由于剧烈的温度变化,数公顷的地表破裂脱落。

水已经用光了。我们跟着阿尔冯斯走进一条深入岩石30米的裂缝。这里相对凉快, 实际上在最里面的狭窄空间,还有一个小水池,水呈现淡绿和棕色。这个地方散发出地下室一般的霉味,我们装进塑料瓶的水富含沉淀物和细菌。而这就是这座大山提出的条件:只有能够容忍这种脏污的人,才能回到现代文明中去。

每吞下一口水,细菌都会随之进入胃里。我试图消除自己对致死疾病的恐惧,告诉自己,它不过源于过度娇弱的21世纪地球公民的被害妄想症。其他危险要可怕得多。一条鼓腹毒蛇在被我们选作咖啡桌的岩石下生活——还好不是树眼镜蛇,被鼓腹毒蛇咬一口并不总会致命。

当太阳抵达地平线时,我们可以看到这座山的得名原因(布兰登山,意为“燃烧的山”)。色彩爆炸,花岗岩似乎燃烧起来。帕格尔也对这一幕感到赏心悦目。当时他已经连续工作了12小时,抬起僵硬的脖子朝沙漠望去,看到了这一美景。这种色彩奇观是对多年痛苦的补偿和奖赏。“我获得的最大报酬就是这里的日出和日落。”帕格尔曾这样写道。

我展开睡袋。头顶就是苍穹,强劲的风推动云朵,造出越来越巨大的尖塔,刺破天际,我突然感觉自己很渺小。面对黑色的云堆,我的心中不仅涌起了尊敬,还有很多其他情绪。

当破裂和咀嚼的声音让我的大脑瞬间清醒时,夜已经完全黑了。在昏暗中,我什么也看不见,只能感受到自己的恐惧。我摸到手电筒,指向我猜测是声音来源的方向。一道狭长的光束穿破黑暗,却什么都没有照到。这时传来了最后一道抓刮的声音,那之后那个扰我清梦的家伙就不知去向了。

日出前,整个团队都在猜测那是个什么动物。这个谜一直没有解开。可能是蜜獾,也可能是豪猪,或是豹子。我觉得是豹子。

当伦森-厄尔茨前天晚上充满激情地向我们描述的“典型的30秒”到来时,沙漠还是乳白色。很快那些色彩重新回归。一瞬间纳米布沙漠闪耀起来,直到太阳升得足够高,它耀眼的光线再次吞噬所有色彩,一场为时半分钟的色彩盛宴结束。

第二天属于一个巨大的洞穴。它有1073幅画。长颈鹿站上岩石,一只雌跳羚哺乳它的孩子们,一个神秘的巨人手臂下流着成束的汗滴,一种雌雄同体的生物正在淋浴。从紫色到朱红到橙色的红色系,混合黑色和白色。这个发掘地名为“Amis 10”。帕格尔在日记中详尽地记录下他在这里停留了多久。他花了64小时画下发掘地的样子,340个小时将图片复制到他的塑料薄膜上。在有些地方,他需要爬到如此狭窄的地方去,以至于只能用最短的铅笔头摹绘。太阳消失后,他仍然继续坐在那里,将手电筒叼在牙齿间。“他为此着迷。”伦森-厄尔茨说。

石头上的杰作:人们行走着,舞动着。

1983年帕格尔得了癌症。他在纳米比亚斯瓦科普蒙德市的医院接受化疗,最初效果很好。每次治疗后,他都急切地返回布兰德山,以完成他毕生的事业。帕格尔在和时间的赛跑中输了。62岁时他与世长辞。到那时为止,他已经在首都温得和克的医院画满了长达8.5公里的描图纸。他的直接死因不是癌症,而是肾衰竭。在干旱的山上,他多年饮水不足,毒素在体内堆积,失水破坏了他的器官功能。

如今,不会有人再像帕格尔那样工作,高分辨率的相机和激光扫描仪能够精确再现岩石表面地貌,但是这里的工作仍不轻松。我们最后一次加满油箱,下山前往沙漠的方向,知道晚上将迎来很多洁净和凉爽的水。

[译自德国《时代周报》]