互联网时代的N种性别

近来,社交网站巨头脸书首次为其广大用户提供了60种性别选项——跨性别者、间性人或流性人等。本文对其中10位用户的多样化性别选择进行了介绍。

当今社会,由于社会性别复杂多样,并非仅仅局限于传统的男女二元框架内,出现了各色各样的性别概念,为公众造成了一定的混乱和困惑。近来,脸书首次为其用户提供了60种性别选项,这在一定程度上为细化性别类型做出了一定贡献。这些具有非传统性别的人并非区区之众:据估计,德国有大约12万间性人和7万变性人。此外,还存在流性人、充当男性角色的女同等。对于那些在寻找自我性别认同的过程中超然于男女二元性别属性外的人而言,这种新型性别选项为他们提供了新思路,受到他们的广泛欢迎。

卡瑞娜·魏因里希,25岁,间性人(双性人)

XXY这3个字母令我的人生道路充满了矛盾和迷惑。我出生时带有罕见的XXY染色体对,其中X染色体所占比重较大,而这种情况出现的几率仅为千分之一。虽然我被外界视为男性,然而我自己却从未认同自己的男性身份。尤其当我发觉处于青春期的身体正在发生某种令我不快的改变时,这种冲突愈加明显。男性性器官的发育令年仅14岁的我无可奈何,却又别无他法,只能暂时默默忍受身体上的变化以及同学们的嘲笑和谩骂。后来,我在网络上接触到了“变性”的概念,并且了解到人们也可以在后天对自己的性别进行某种改变。于是我鼓起勇气尝试了变性的完整过程:摄取雌性激素、改名换姓以及接受手术。

虽然如此,现在的我却依旧或多或少地具有些许男性特征,所以我将目前的自己定义为双性人。不过坦诚地讲,我为自己成为了一名女性而倍感骄傲,更为自己在追求自我认同的道路上所付出的一切努力而深感自豪。

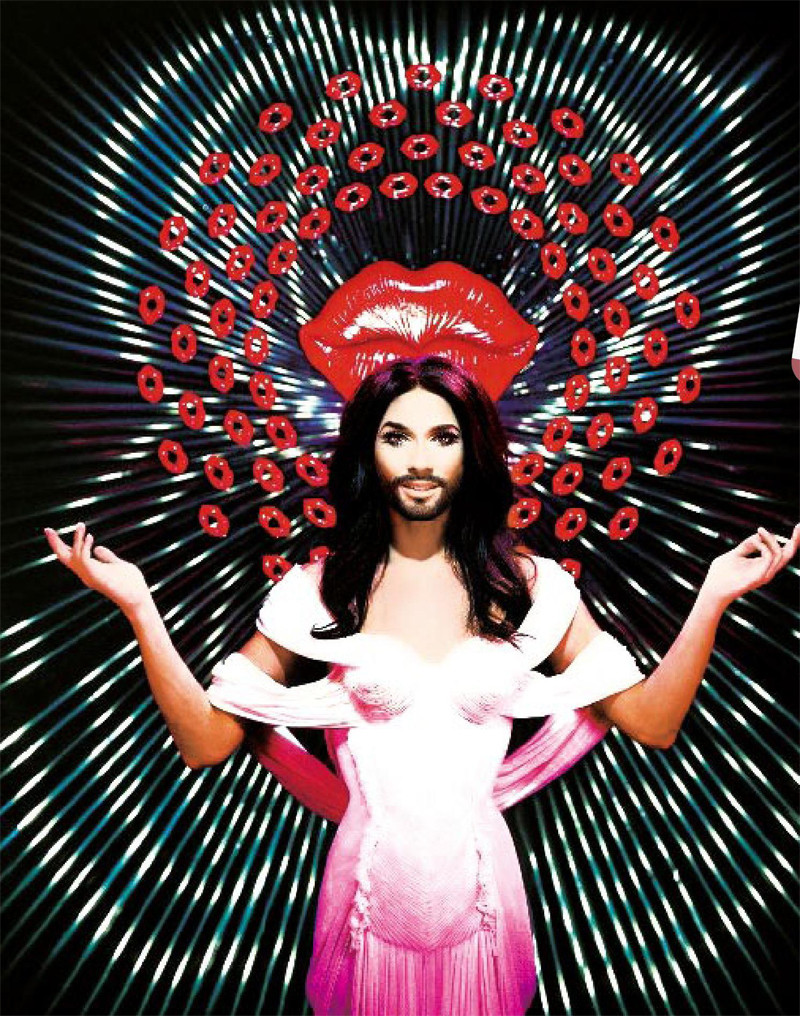

伊嘉·史密策,34岁,流性人

我是女同性恋,然而我却不能绝对地称自己是男性还是女性。我的性别视情况而定,具有流动的特质。在不同时间内,我会在两种性别之间进行转换:有时候我是豪放地躺在沙发上的大男子主义者;有时候又是身着宴会礼服的优雅女性,翘着二郎腿,持一杯香槟,周身散发着女性的光芒。这对于不明所以的人而言是荒谬而又疯狂的,譬如我的家人就认为我性格扭曲。不过,正如曾经也有人相信地表是一个巨大的圆盘一样,人们在缺乏了解时总会产生误解。虽然每个人都会在我身上看到他们所愿意看到的身份——女性、女同亦或是精神病人,而我更愿意将自己视为流性人。这种视具体情况而切换的身份认同令我感受到了家一般的舒心惬意。

克里斯汀·乌尔曼,36岁,充当女性角色的女同

近来,脸书为其用户提供了多样化性别选项,这一举措赋予了其用户运用专业用语准确定义自己性别,重新认识自己身份的能力。显而易见,我是充当女性角色的女同:我迷恋脚踩高跟鞋、穿着低领衫的感觉,也喜欢享受女伴(充当男性角色的女同)的绅士服务——比如在我们莱茵地区人们所公认的进出门时为女士撑开门、入座时为女士移近椅子等绅士行为。因此,大多数人都认为我是一名异性恋的女性。然而,事实并非如此,不论在脸书还是其他地方,我都愿意将自己定义为一名充当女性角色的女同。

艾德里安·雷尼,39岁,男性

我曾在脸书上对自己的性别资料进行过多次修改,这也恰如其分地体现了我寻找身份认同的历程。起初,我在资料中填写的是女性,即我与生俱来的性别,然而我从未认同这一身份;此后,我将自己的性别身份更换为非二元的,即不属于常见的男女二元性别;目前,我又将其改为了男性,因为我认为自己是一名男性,并且愿意以男性的身份与他人交流和相处。

30多年来我一直以为自己必须是一名女性,然而,我并不喜欢自己的身份,甚至还有一种陌生的感觉。直到不久前我才意识到自己其实是一名男性,于是我将此事如实告诉了我的丈夫。虽然他试图竭尽所能来处理这件事情,但是对于以后的日子要如何继续下去,我们都毫无把握。由于我丈夫的家人和朋友对此事还都一无所知,所以在此我不方便透露自己的真实姓名。

此刻,我觉得男性的身份与我的内心世界十分贴合。不过我也不能排除再次改变自己性别的可能性。

克里斯·福格尔,44岁,充当男性角色的女同

以前,大家都喊我“野丫头”,也就是那种虽为女儿身,行为举止却像男孩一样的女孩,比如热衷于踢足球、打篮球以及骑越野自行车。伴随着我的成长,大家都期望我会有所改变,然而我最终还是“辜负”了他们的期望。我游走于男女两性之间的边缘地带,并且对这种身份感到心满意足。

伊嘉·史密策

由于我只穿男士衣服并且不具备女性的外貌特征,所以人们经常会认为我是一名男性。我迷恋充当女性角色的女同,认为她们魅力十足,当然也不畏惧被别人看成充当男性角色的女同。在我眼里,充当男性角色的女同是与众不同且弥足珍贵的,他们比女性更具有修养和阳刚之气。于我而言,充当男性角色的女同这一概念为我内心的流性世界赋予了清晰的结构,如同宝贵的救生圈一样,在无边无际的性别汪洋中为无助的我提供了有力的支持。

蒂尔·阿梅隆,31岁,跨性别男性

我应该如何定义自己的性别属性呢?定义为并非通过传统路径,而是绕道而行成为男性的人吗?我与生俱来的性别是女性,可我从小就发觉这样的性别是一个错误。然而,由于当时的我还不知道这种错误的具体名称是什么,所以只能从自身寻找问题:我是不是疯了?我究竟是哪里出问题了呢?

20岁出头时,我偶然接触到了“变性”这样的概念。这些概念帮助我从之前的模糊性别观念转变为找到了自我认同,后来男性于我而言成为了一条合情合理的路径。脸书为每位用户提供了男女二元性别框架之外的性别选项,这对于性别多样化的发展而言具有一定的积极作用,即有利于向人们传递除了男女二元性别属性之外,其他非传统的性别也属于正常的性别范畴这一思想。

我了解到有很多并非针对我们的人对脸书的性别选项持有怀疑和嘲笑的态度,然而如果跨性别的概念和可能性始终不见天日,那么人们只会支持那些一如既往地指责和羞辱我们的人。所以正是这些新选项的出现使得变性和间性的论题得以摆脱偏见的阴暗死角,逐渐为世人所理解。总而言之,脸书的这种做法可以有利地向世人昭示:具有非传统性别的我们也是人,而非怪胎。

詹妮·贝姆,27岁,女性

对于我在脸书上将自己的性别直接标注为女性的做法,很多人感到困惑和不解,其中也包括我的家人。这让我感受到了空前的疑惑和恐惧:我的家人信奉基督教,所以按照传统思想他们认为我自始至终都是男孩。当我22岁成为一名女性时,他们认为我必须进行更多的祈祷,更加顶礼膜拜上帝才会恢复“正常”。然而,他们所期待的“惊喜”最终却化为了泡影。

由于我的家人畏惧邻居们对我的身份窃窃私语,所以迄今为止,我仍然不能以女性的身份回家探望。当我们连自己父母的支持与肯定都难以争取时,当我们在自己家里都无法做真实的自己时,家庭这昔日的避风港会带给我们无尽的痛楚。

加仑,42岁,女变男

去年12月时,我接受了首次变性手术。目前我正处于成为男性的过程之中,我的男性身份在法律上也得到了官方认可。此前,我自主经营一家竞技体育学校,拥有70名学员;我变性之后,学员人数仅剩20人并且最终解散。然而,这并未给我的生活带来太大影响。现在的我已经不再是女性,当然我从来都不曾是女性。我将自己的性别定义为“女变男”,原因就在于我并不喜欢“变性”这个词。根据我的经验,一旦我称自己为变性人,其他人便会认为这与某种性取向有关,比如同性恋或双性恋,然而这当然与事实背道而驰。

洛蒂·韦京,64岁,女性

对于脸书为其用户提供了60种性别选项的做法我予以认同,我觉得这种反对性别偏见的形式其实也与一定的生活方式相关。我在脸书的资料中将自己的性别属性标明为女性,否则除此之外还能是什么性别呢?

洛蒂·韦京

我出生时被归属为男性,然而这却是个彻头彻尾的错误。我不仅从未认同过自己的男性身份,甚至还觉得女性的低领衫令人心驰神往。于是两年前,我通过变性的方式成为了一名女性。现在,性感的低领衫早已成为了我的囊中之物。

克里斯坦·里希特,26岁,酷儿性别

实际上,我从未对自己的女性身份感到过陌生,从小到大,让我产生诸多困扰的是那些强制性地附加于这一性别之上的期望:你是女孩,所以你的行为举止必须像女孩一样温柔娴雅,你必须玩玩具娃娃,穿粉色的裙子,留长长的头发。然而,由于我并非普通意义上的女孩,这些繁琐的要求令我不堪重负。

我同时具有男性的性格特征和女性的身体特征,并且反对顺从陈腐的思想。这也同样符合我的性别——酷儿性别,我不愿局限于传统的男女二元性别框架。

初次见面时,许多人会认为我是一名男性,之后才会断定事实并非如此。于我而言,这样的转变着实激动人心,因为从此这些人的脑海中便会诞生一种新的性别观念:性别属性并不是非此即彼,除了男女二元之外还存在多元化的性别属性。

[译自德国《明镜周刊》]