拉拉铜矿流体包裹体特征及成因

张泽斌,何 宇,阮晓宽

(成都理工大学地球科学学院,成都 610059)

拉拉铜矿流体包裹体特征及成因

张泽斌,何宇,阮晓宽

(成都理工大学地球科学学院,成都 610059)

拉拉铜矿床为我国大型富铜矿床,长期以来,不同学者从不同角度对矿床成因进行了探讨,根据现阶段研究成果,认为该矿床为火山沉积-变质成因。通过对矿床流体包裹体特征研究,表明矿石可能经过了变质重结晶作用;气液包裹体的成分与变质流体或变质热液的成份相符合。矿床的流体包裹体特征在一定程度上反映了矿床为火山沉积-变质成因。

拉拉铜矿;流体包裹体;成因;四川

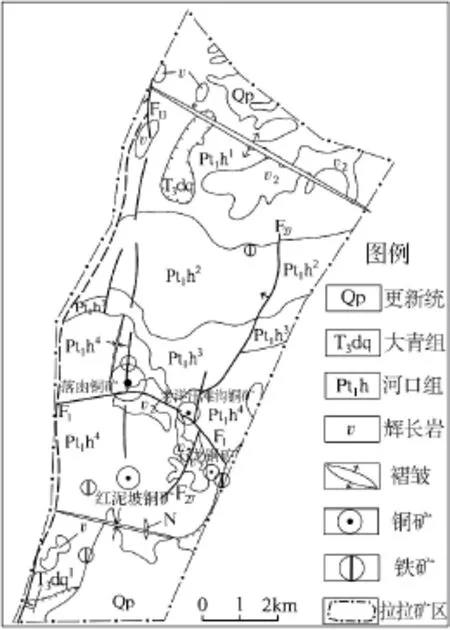

1 区域地质概况

拉拉铜矿大地构造位居康滇地轴中段东缘,攀西—东川拗拉槽北部;产出于东西走向的金沙江褶断带与川滇经向构造带的交接复合部位的河口复式背斜部位;区内地质构造复杂,岩浆活动频繁,为各种矿产的形成提供了优越的地质条件。

该区以元古界变质岩作基底,经晋宁运动形成构造线近东西的变质基底,晚元古代的晋宁造山运动形成南北向主干断裂及其配套的剪切带,区内不同矿床类型受不同构造期次的控制。“拉拉式”铜多金属矿床受早元古代火山喷发活动及后期构造-变质及热液作用控制成矿。

图1 拉拉矿区地质略图

2 矿区地质特征

矿区位于河口复式背斜南翼的次一级双狮拜象背斜南端西侧。地层为古元古界河口群,河口群主要是由正常沉积富钠质的细碧—角斑岩系熔岩、火山碎屑岩以及次火山岩建造组成的一套变质沉积—火山杂岩。(图1)

2.1地层

矿区地层主要由前震旦系河口群落凼组中部沉积—喷发旋回的中部沉积变质岩段(Pt1h3)和中部火山变质岩段(Pt1h4)组成。

2.2构造

拉拉铜矿床位于扬子准地台康滇地轴中段。按板块构造观点,属扬子板块川滇古岛弧带的西南缘;按地质力学的观点,属南岭东西构造带与川滇南北构造带的复合部位[1]。落凼矿区位于河口复式背斜南翼的次一级双狮拜象背斜南端西侧。矿区总体构造形态为一单斜构造,沿走向和倾向有一些舒缓的波状小褶曲,它控制着矿体的产出形态。

2.3岩浆岩

矿区岩浆岩分布广泛,活动期主要有“河口”、晋宁两期,特别是“河口期”的细碧—角斑岩系火山建造,构成矿区的含矿层位,与铜矿床的形成有直接联系。晋宁期以基性侵入岩为主,往往对矿体起破坏作用。

2.4 矿体地质特征

矿体一般呈重叠—叠瓦状产出,形状多呈不规则的似层状、透镜状,膨缩现象明显,并有分叉复合现象,矿体的顶底板和含矿岩石一致。矿石矿物以黄铜矿、黄铁矿和磁铁矿为主,次有斑铜矿、辉钼矿、赤铁矿、赤铜矿、自然金、自然铜等。矿石以粒状结构为主,次为交代包含结构;以浸染状、条带状及条纹状构造为主。围岩蚀变有黑云母化、萤石化、硅化等。

3 流体包裹体特征

3.1爆裂法测温结果

对34件样品(矿石主要金属矿物及部份脉石矿物)进行了爆裂法测温,所获得的爆裂温度如下:较粗粒的磁铁矿,爆裂温度较高,为440~480℃;黄铁矿变晶的爆裂温度不一致,多数为310~370℃,少数为250~160℃,少数爆裂峰形呈双峰,爆裂温度为240℃和4l0℃;黄铜矿变晶的爆裂温度峰形普遍呈双峰,爆裂温度为250~270℃和400~460℃;斑铜矿变晶的爆裂温度峰形亦呈双峰,爆裂温度为210℃和450℃:矿石中石英细脉的爆裂温度为350~440℃;磷灰石变晶的爆裂温度为360~4lO℃:产于硫化物碳酸盐脉的白云石,爆裂温度为340~350℃,或者出现双峰,爆裂温度为280~320℃和440~450℃:对含矿变质岩系的一般岩石作了较多的爆裂测温,爆裂温度介于380~480℃。

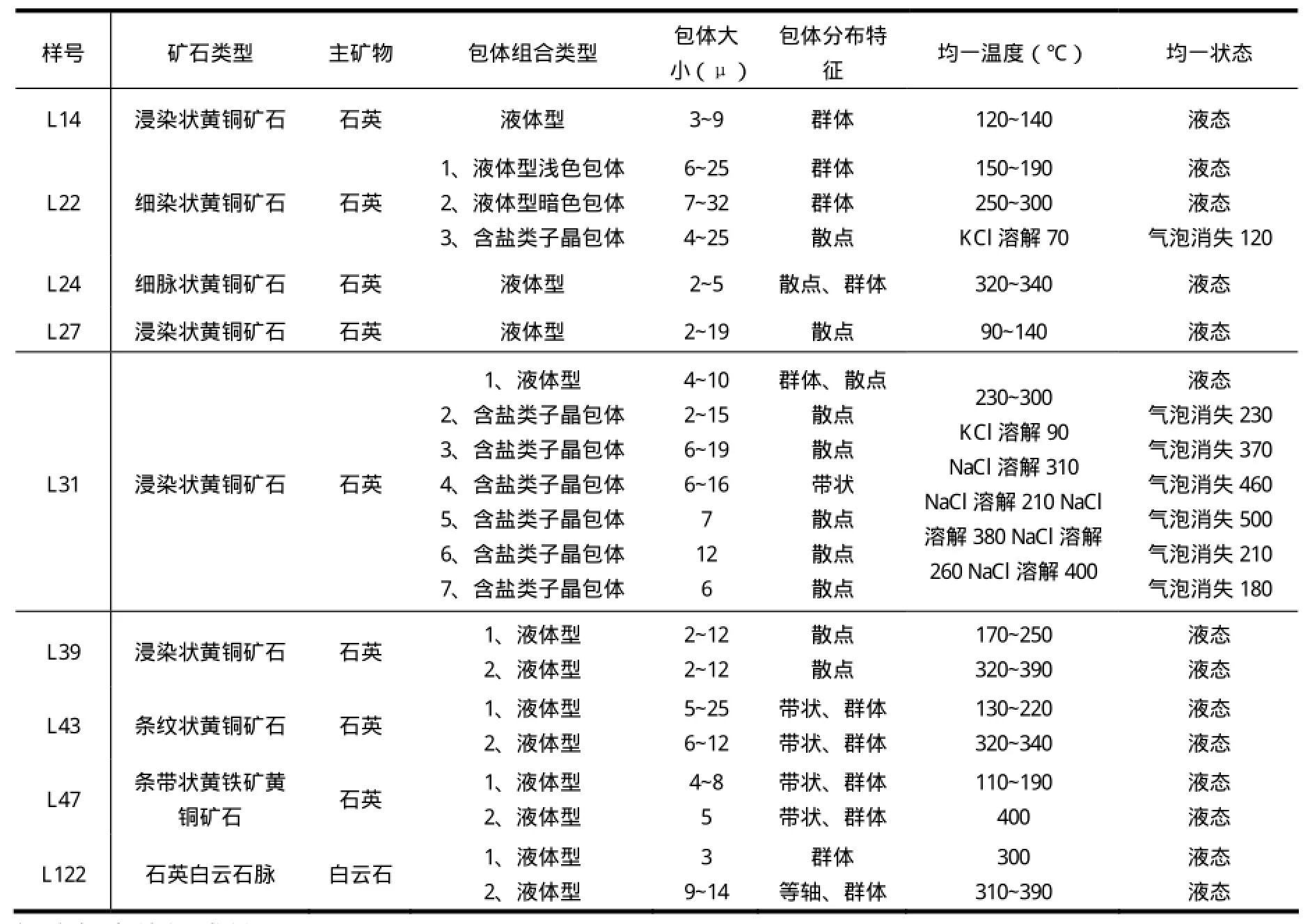

3.2均一法测温结果

均一法主要研究了石英的气液包裹体,个别样品是白云石内的气液包裹体;均是铜矿石的脉石矿物,或者是铜矿石的脉状析出物,分析结果见表1:

石英内的气液包裹体数量较少,包体的组合类型多属于液体型,少数为含KCl及NaCl子晶型包体,极少是气体包裹体。包体大小2~32μ,一般为5~25μ;形态多呈不规则状,近等轴状;分布特征为散点状,群体或带状。

表1 均一法包体测温结果

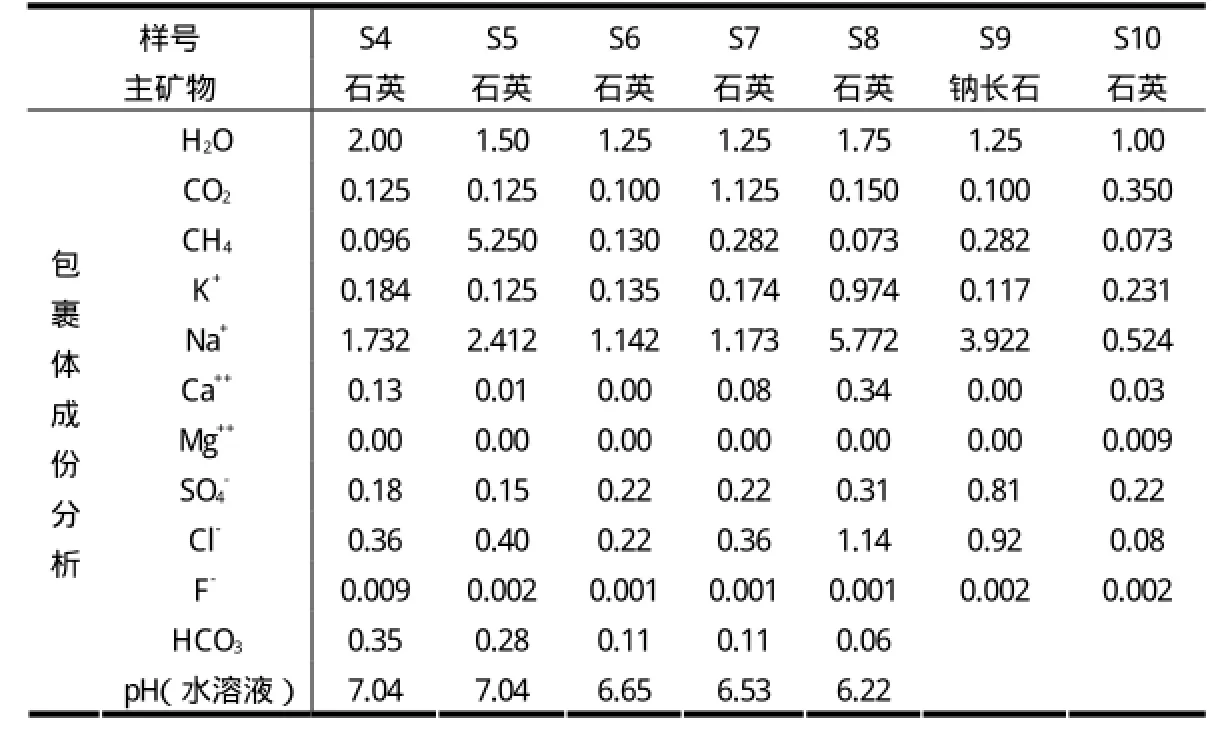

3.3气液包裹体的成份

包体成份分析样品选用了铜矿石及其围岩中的石英,个别样品为钠长石。包体成份主要是H2O,其次为CO2、CH4以及C1-、SO42-、HCO3

-等阴离子,阳离子有较多的Na+及少量K+、Ca2+(表2)。

表2 气液包裹体化学成分表(mg/10g)

4 讨论

由流体包裹体爆裂温度测定结果可知:所测矿物和岩石的爆裂温度多介于250~480℃之间,变化范围比较宽,其中黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿、含铁白云石均不同程度的显示爆裂双峰,而含矿围岩(一般岩石)的爆裂温度又与变质相的推测温度相吻合,这可能显示了存在变质重结晶作用矿床的爆裂特征。可以认为:爆裂温度较低的部份,代表了较早期低温结晶阶段的气液包裹体;而爆裂温度较高的部份,则代表了较晚期升温重结晶阶段的气液包体裹特征。

气液包裹体的均一温度变化很大,所测定结果多数介于110~460℃,而且同一样品可出现较多的均一温度,这就认证了爆裂法的测定结果,说明矿石经过了变质重结晶作用改造的认识具有一定依据[2]。

由气液包裹体成分的测定结果可知:这些组份与通常认为的变质流体或变质热液的成份相符合,它们显然是由含水矿物、碳酸盐、硫化物、炭质、富钠质岩石等参与变质反应而释放出形成。

综上所述,矿床的流体包裹体特征确实在一定程度上反映了拉拉铜矿为火山沉积-变质成因。

注释:①四川拉拉铜矿勘查技术应用示范与科研基地建设课题研究报告(内部资料)

[1] 李云峰. 拉拉铜矿矿床地质特征及其成因分析[J]. 采矿技术, 2004, 4(2):58~60.

[2] 卢焕章,范宏瑞,倪培, 等. 流体包裹体[M]. 北京:科学技术出版社. 2004.

Fluid Inclusions and Ore Genesis for the LaLa Cu Deposit

ZHANG Ze-bin HE Yu RUAN Xiao-kuan

(College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059)

This paper deals with ore genesis of the Lala Cu deposit in Huili, Sichuan based on study of the fluid inclusions. The fluid inclusions for ore from the Lala Cu deposit is characteristic of fluid inclusions for the ore subjected to metamorphism and recrystallization. Therefore, the Lala Cu deposit should be considered as a volcanic-sedimentary-metamorphic one.

Lala Cu deposit; fluid inclusion; ore genesis; Sichuan

P618.41

A

1006-0995(2016)02-0258-03

10.3969/j.issn.1006-0995.2016.02.018

2015-07-03

成都理工大学地球科学学院资源勘查工程“国家级卓越工程师计划”项目(项目编号14Z003-14,13Z002-07)资助

张泽斌(1994-),男,四川射洪人,成都理工大学地球科学学院资源勘查工程系(固体矿产)