基于泛在学习环境的主题探究学习案例设计与实践 *

王 宏,王 萍

(1.山东师范大学 传媒学院,山东 济南 250014;2.山东理工职业学院 航空航海学院,山东 济宁 272000)

基于泛在学习环境的主题探究学习案例设计与实践 *

王 宏1,王 萍2

(1.山东师范大学 传媒学院,山东 济南 250014;2.山东理工职业学院 航空航海学院,山东 济宁 272000)

泛在学习环境下,大学生的学习方式、学习手段、获取的学习资源甚至学习的心理都发生了很大变化,给大学生的学习带来了很多问题,尤其是容易导致浅学习。该文在理论分析、文献梳理、调查研究的基础上设计了基于泛在学习环境的“互联网+旅游”主题探究学习实验,探讨如何利用泛在学习环境的优势,引导大学生由浅层学习向深层学习跃迁。实验分为集中学习和泛在自主学习两个环节,集中学习以教师引导和互动为主,泛在自主学习以学生利用泛在学习资源深度学习为主,对比实验前后的各项指标,以此验证案例设计中使用的方法有效性。

泛在学习环境;主题探究学习;深度学习;网络旅游资源

一、问题的提出

随着移动互联技术的发展,任何人可以在任何地方、任何时刻获取所需的任何信息。在这种泛在学习环境下,大学生的学习方式、学习手段、获取的学习资源甚至学习的心理都发生了很大变化。这些变化有些有利于学生学习,如泛在学习资源的丰富性和及时性,便于培养学生解决问题的能力;泛在学习的个性化特征,有利于培养大学生自主学习能力。而有一些变化则给大学生学习带来了一些挑战,如泛在学习资源的数量过多、资源的非线性结构、资源质量参差不齐;泛在学习衍生的碎片化、移动化、数字化的学习方式,将学生的学习时间分割成碎片,越来越多的学生由纸质阅读转向数字阅读,很多学生不断地下载、囤积碎片知识,然后闲置,专业的系统化学习被盲目跟风看标题、刷屏的状态所代替,没有时间思考,缺少对专业“深度”的关注,蜻蜓点水,不求甚解,逐渐形成思维的惰性;这些问题都需要引起我们的重视[1]。

虽然泛在学习环境容易导致学习的“浅层次”, 但是泛在学习并不等于“浅”学习。如何利用泛在学习环境的优势,引导大学生由浅层学习向深层学习跃迁,是非常必要而且紧迫的研究课题。针对这一问题,课题组尝试利用主题探究学习方式,结合具体专业学生的专业特点和学生特点及需求,开展基于泛在学习资源的深度学习研究。

二、文献综述

泛在学习相关的研究是近几年教育技术领域的热点。在CNKI数据库中,对相关主题从2006年到2013 年的检索统计显示,泛在学习的研究从2006年的1篇论文到2013年的100多篇论文,泛在学习(技术)从2006年的尚未收录论文到2013年的40多篇论文、泛在学习(学习系统)的研究从2006年尚未收录论文到2013年的10多篇论文,研究成果数量逐年上升,多数文献研究集中于泛在学习基本理论和应用模式[2]。

2014、2015年国内关于泛在学习方面的研究仍然势头不减,但是通过对相关文献的查阅发现,部分研究仅将网络平台和资源建设以及学习模式简单地平移到移动学习环境下;部分研究侧重于技术开发、资源库建设,而对结合新媒体的传播特点以及基于教育学、心理学的深度学习研究关注不够。学习者的需求不一且不断变化,学习过程受多种因素影响,无法有效准确地获得学习者的学习认知状态,因此,多数研究者只着眼于泛在学习的管理和资源创建,没有充分结合学习者需求和专业特点,增强其学习体验和学习深度[3][4]。

主题探究学习作为一种研究性学习方式和手段,多年来一直是国内外教育技术领域的热点,主题探究学习所具有的开放、协作、自主研究、目标等特点也使其成为大学生学习的重要方式。钟志贤等学者的研究表明,网络主题探究式的教学模式有利于学习者形成积极主动的学习态度,进而有利于深度学习[5]。课题组正是采用该学习方式,对泛在学习环境下的深度学习模式展开个案探讨。

三、基于泛在学习环境的主题探究学习框架设计

1.框架设计的理论基础

(1)建构主义学习理论与新建构主义学习理论

经典的学习理论不会过时,只是随着新情境新问题的出现进一步发展。建构主义学习理论的关键词为“情境、协作、会话和意义建构”[6],强调师生、生生之间在具体情境中针对问题进行探索、交流、质疑,最终完成知识建构。中山大学的王竹立教授在此基础上,针对网络时代“信息超载”“知识碎片化”的特点,提出了新建构主义学习理论,将关键词扩展为“情境、搜索、选择、写作、交流、创新、意义建构”[7],为经典理论赋予了新的内涵。

(2)元认知理论

元认知就是对认知的认知,“元认知过程是指对所有涉及认知活动的心理过程的自我认知和调节的过程”[8],元认知理论中的反馈、修正和反思三个要素,对于培养调节学习者自身认知能力非常重要。这种自我认知和调节有赖于对某领域的深入理解,因为它需要有独立思维的意识、用以评价这种思维并为自己提供反馈的足够知识,以及如何作必要修正的知识[9]。

2.框架构建

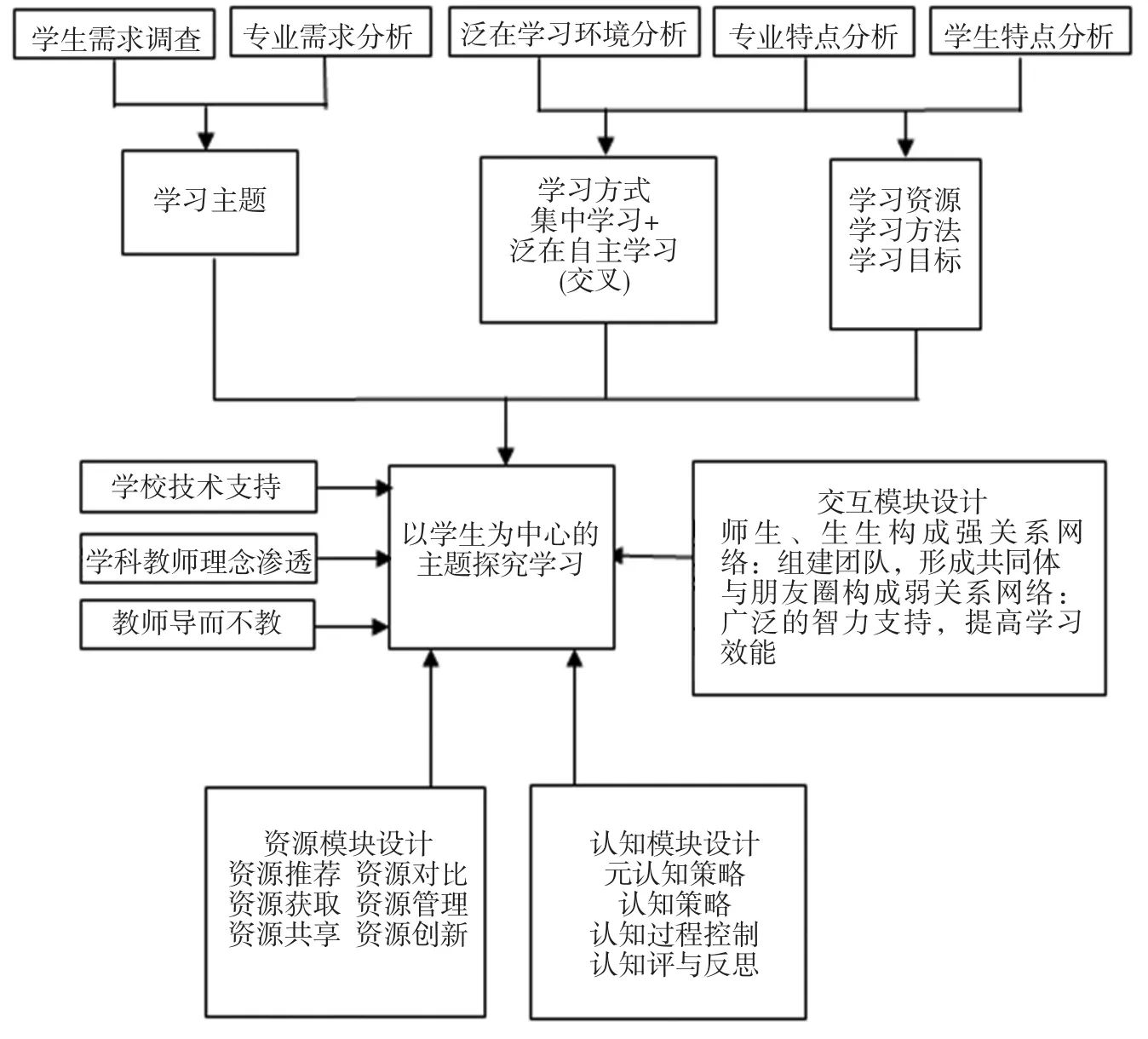

课题组在相关理论基础上,翻阅了大量文献,并对多所大学多个专业的学生进行了学习现状和学习需求调查分析,构建了基于泛在学习环境的主题探究学习框架[10][11],如图1所示。

图1 基于泛在学习环境的主题探究学习框架图

在构建主题探究学习框架时,重点考虑以下因素:

(1)学习方式的选择

教师的指导和引导、师生交流和学生间的协作是泛在学习环境下深度学习的关键。泛在学习环境下仍然需要教师和课堂,这个课堂不是传统的课堂,称之为集中学习可能更为恰当。集中学习的时间需要结合学生泛在自主学习的实际情况进行安排。非集中学习时间,教师要尽可能通过各种途径(如微信群和QQ群)了解学生学习情况和需求,个别问题单独解决,如果普遍存在的问题较多,可以适当增加集中学习,集中学习的间隔也要根据学生实际需要随机调整。

但是,学生的泛在自主学习,教师不要干预太多。每个学生对所学内容都有不同的理解和体验,尽量使学生充分地吸纳资源、独立地思考,个性化学习。 “学习还可以是气态的,弥漫在校园内外,伴随着学习者的情绪、状态和方式而‘无孔不入’……这种形态能够助力于学习者在探寻知识的过程中,拥有更加个性化的不可复制的人生“知识”,如自信、选择、沟通、分享”[12]。

(2)交互模块设计

深度学习的实现需要共同体的构建与支持[13],除了教师的点拨、方法的指导、问题的设计、情境的创设、工具的使用、资源的挖掘,更重要的是师生和生生的互动,都将使学生的泛在自主学习越来越深入。学生自主构建团队,形成学习共同体,培养协作意识,训练合作技巧。还要鼓励学生通过弱关系网络获取广泛的智力支持,提高学习效能,形成全方位的多元立体交互环境[14]。

(3)认知模块设计

主题探究学习设计时,不以内容为主,不以学习知识为主,而是以培养行业把握能力、思维能力、自主学习能力和元认知策略为主。大学学习不仅仅是帮助学生建立一个完整的知识技能体系,更重要的是训练学生的思维方法和提高元认知能力。有意识地引导学生关注思维的过程,训练学生对自身的认知过程进行反思和调节,对培养学生泛在学习环境下自主深度学习的能力非常重要。

问题和情境的精心设计是认知模块的关键因素,包括集中学习过程中的问题引导和情境创设,也包括集中学习结束时对课后泛在自主学习的问题引导。教师尽可能设置劣构问题,即有许多可选的解决方案;界定模糊或限制条件不够清晰;评价解决方案存在多元标准的问题,这样的问题内涵丰富、足够复杂,可以使学生参与持续的探究。当然,由于问题的复杂性及学生经验的缺乏,需要教师向学生提供“认知脚手架”,以帮助他们完成尚不能独立完成的思考和任务,这也是构建框架时设计集中学习的初衷,从而使得学生深入的理解和反思性学习同时得到发展。

此外,泛在环境下很多有用的资源是零散的,不系统的,非线性的,大学生应该保持中小学阶段培养的“不动笔墨不读书”的习惯,这里的笔墨不一定是真正的笔,也可以是电子笔,例如用博客记录,用一个简单的记事本文件记录,其意义在于“使思维清晰化、系统化,有助于个人隐性知识的显性化”[15]。元认知过程的监控和调节能力也可以用引导学生“记录学习日志”和“自我反思”的方法逐步提高。

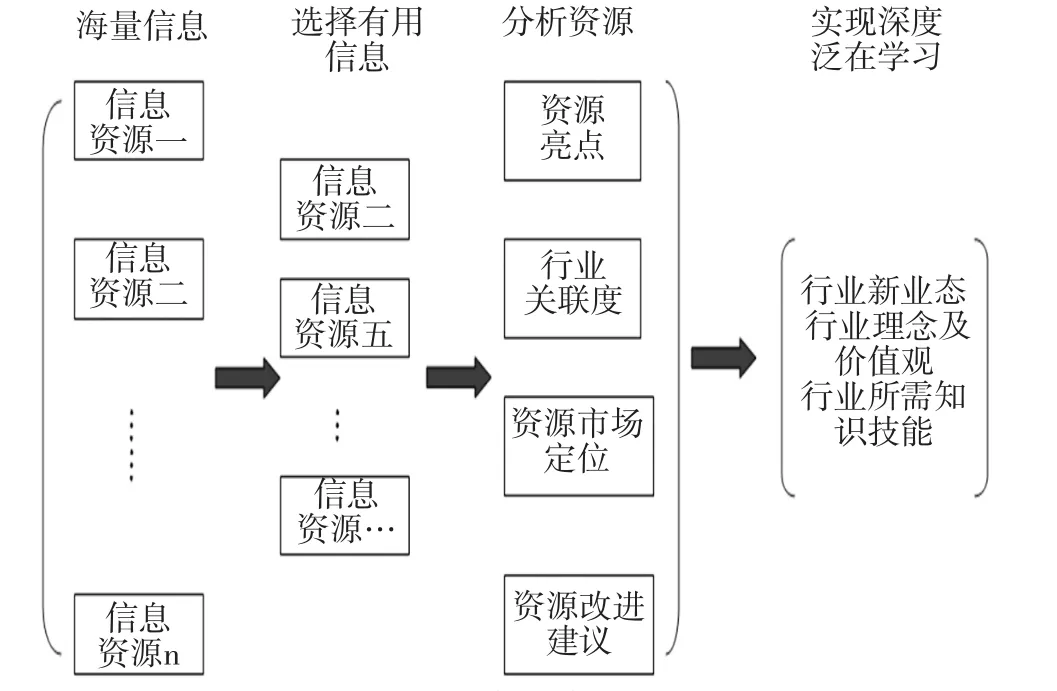

(4)资源模块设计

资源的选择既可以由教师根据学习者的知识结构推荐主题学习相关资源,兼顾推荐的精度和宽度,也可以由学生根据自己的兴趣、学习风格、认知能力选择最合适的个性化学习资源。教师推荐学习资源时,不要不仅仅是学习知识相关的资源,尽量多推荐富语义资源、复合性资源,便于学生利用生成性信息,从零散资源中发现亮点,有机组合,形成新资源。资源模块设计如右图2所示。在设计该模块时,主要是将主题学习目标分解为小目标,在各个目标和学习资源之间建立链接,方便信息的获取与使用。

图2 网络学习资源横向对比分析图

(5)学校技术支持和学科教师自主学习理念的渗透

要全面提高学生深度利用泛在学习资源进行学习的能力,需要学校和学科教师的通力合作。一方面,学校不仅要为大学生提供更多使用网络学习资源的机会,更主要的是开设信息技术检索课或相关讲座,系统传授有关数字化学习的知识,提高学生对信息化资源的使用能力;另一方面,大学生的学习主要是能力学习,这就要求教师改变原来的教学理念、教学方式,有意识地在课程教学中渗透利用泛在资源自主学习的意识[16]。

四、主题探究学习实验的设计与实施

本次主题探究学习的主体是山东理工职业学院2014级旅游管理专业的学生。在学生需求调查和专业需求分析的基础上,确定了“互联网+旅游”作为探究学习的主题。本次主题探究学习实验的目标是:泛在学习环境下,在海量的泛在资源中准确获取学习资源,并从不同角度不同层次进行深入探析,进而获得全面的行业认知,并做出相应的行业判断与研究。该目标是在专业特点和学生特点分析的基础上确定的。

(一)实验设计

本研究采用对比实验法,选取同一学校同一专业同一年级的两个班分别作为实验班和对照班。实验前对两个班的学生进行问卷测试,确定并比较其初始水平,然后对实验班的学生使用课题组设计的框架开展主题探究学习,对照班则完全由学生自主利用泛在学习资源进行学习。实验结束后再次进行问卷测试,对两个班的学习效果进行对比分析,以验证所构建的基于泛在学习环境的主题探究学习模式的有效性。

1.被试的选择

本实验选取山东理工职业学院旅游管理专业2014级2个班的105名学生作为被试,1班50人作为对照班,2班55人作为实验班。

2.测量工具

实验前后分别对2个班的被试学生进行问卷测试。问卷共包括12个题目,分为三个维度:旅游行业所需要的知识技能(4个题目)、旅游行业定位及旅游热点(5个题目)、旅游行业认知及管理建议(3个题目),主要问题有:(1)旅游专业学习需要拥有哪些方面的知识和技能?(2)当前的旅游新生态有哪些?如果开设的旅行社要拓展业务或多元化经营,你认为可以拓展什么副营业务?有哪些改革或创新性的建议?(3)如果开设一家旅游门户网站,你认为最应该突出什么行业信息?它的主营业务方向应定为什么?它的盈利模式有哪些?(4)填写5条比较热门的旅游线路。

学生对每个题目的答案,分为五个等级进行评价,如维度1从非常不清晰(1分)到非常清晰(5分)。实验前问卷结果分析显示,两个班的学生的专业水平无明显差异。

3.实验时间和内容安排

课题组于2016年5月8日—2016年5月22日对实验班的学生实施了主题探究学习实验。两周的时间内,安排两个晚上进行集中学习,平时则采用泛在自主学习方式。两次集中学习时间均为1.5小时。

第一次集中学习安排在5月8日,主要内容:教师推荐部分优质旅游学习资源,并作为学生讨论分析的对象,引导学生对这些资源进行横向比较;第二次集中学习安排在5月15日,主要内容:在第一次集中学习分析的资源中,选取部分较有深度的资源进行纵向深入分析,学生自己学习时均可以选择其他资源。

两周的实验结束后,使用同一问卷对实验班和对照班的学生进行测试和对比,以此验证实验中使用的方法是否有效。

(二)实验过程

1.第一次集中学习

第一次集中学习的任务和目标,是引导学生如何在海量信息中选择优质适用的学习资源并分析这些资源的异同,形成对旅游行业的整体认知。

(1)在海量信息中选择学习资源

泛在学习资源大致分为三大类:图书馆数字资源、校园网资源和Internet资源。前两种学习资源是经过严格制作和整理的,针对性较强,Internet资源则随意性较强,但它更新的及时性对于与业界结合比较紧密的学科显得尤为重要。有学者指出,互联网上并不是没有优质资源,只是优质资源过于分散,要找到优质资源犹如大海捞针,很难有效聚集[17]。虽然不同行业中都会汇聚大量的行业信息、行业门户网站、行业教学网站,但真正能够用于教学的并不多。我们要对众多的行业网站进行科学选择,选择出真正能够用于教学的数字化平台。

在选择泛在学习资源时,既有一般原则,如资源的真伪、权威性判断、与学习主题的相关性,也有专业特殊的原则,如创新程度、行业热点跟踪度、与个人专业结构的互补性等等。此外,还要注意引导学生从习惯性的思维中跳出来,即看问题突破常规的思维,正中求反或反中求正,另辟蹊径,就会有不同的看法和收获。例如,实验中在引导学生选择旅游门户网站时,很多学生在看到与房车游有关的资源时就直接略过,原因是与中国的旅游市场还有很远的距离。教师在发现这一现象时及时提出问题,展开讨论。最后大家在交流和学习中逐渐认识到:多处散乱的信息点集中在一起表明一个迹象,房车游正在成为新的旅游增长点,对其进行探讨和研究,对学生掌握行业新业态是非常有必要的,因此在第一次集中学习时将其列为有用学习资源[18]。

技术能够帮助学习者将平常无法见到或很难理解的过程与关系可视化,对于具体热点资源的选择,可以使用一些专门的工具,以随时掌握和准确分析最新行业信息和热点。当然在选择泛在学习资源时,不要忘记社交媒体资源,如社交网络平台上管理和旅游方面的公众号、旅游行业微信群或QQ群。在实践中注重对移动学习资源进行归纳和重构,为大学生的泛在学习提供通识级、学习级和研究级等不同级别的多个通用型的移动学习平台,扩宽大学生进行专业技能和理论学习的途径,培养大学生的自学能力,进而提高大学生的能力素质。

(2)分析同类资源的异同

所选择的多个有价值的泛在学习平台中,很多资源是重复、无序或散乱的,因此我们需要引领学生把这些学习资源进行分类,划分成异类的、同类的、类似的三大类,然后针对同类的学习资源进行分析,仔细认真地寻找出细节差别,分析可能存在的不同行业定位。

在分析泛在学习资源异同时,教师要引导学生从多个角度分析讨论,比如:这些资源所透出的整个行业的特点和未来发展趋势有哪些?这些同类资源之间存在哪些差异?如何对这些差异做出评价……通过这样的分析比对,学生就会从不同角度看到学习资源的不同价值,还可以通过这一过程把同质化的信息进行初步筛选,去同留异。在这一过程中,学生利用学过的专业知识和泛在学习资源的强大支持,可以对所涉及的行业进行整体的梳理和总结。

(3)归纳总结

对一项基于泛在资源的主题学习来说,归纳总结,不仅是一个环节的终点,而且是下一环节的起点。在总结归纳时提出新的问题,作为联系集中学习和泛在自主学习的纽带,引导学生由此及彼,由点到面,使学生的泛在自主学习更有目的性和主动性。

在这一环节,教师要紧扣上述分析研究的学习内容,从本专业的行业认知层面来进行分析,梳理行业信息,强调行业技能。更重要的是,师生需要反思几个问题:在有限的集中学习时间里,问题情境设置是否恰当?是否高效地进行了交流和观点碰撞,从而将认知引向深入?学生是否掌握了学习的技巧和策略?是否照顾到了学生个体的适应性等问题。不足之处将在第二次集中学习时进行调整。第一次集中学习结束时,教师还应该提出需要进一步思考的问题、学习建议、以及通过弱关系网络交流的技巧,对学生的泛在自主学习进行适度引导。

2.第二次集中学习

第二次集中学习的任务和目标,是针对上一环节选择的有代表性的资源进行深入挖掘,通过对学习资源准确定位、分析创新点并提出改进建议等,获得全面深入的行业认知,进而进行未来的职业定位与设计。

(1)学习资源定位分析

非管理专业的学生对定位重要性的认识一般都不够。针对所涉及的泛在学习资源进行定位分析,实际上就是对相关行业重新认识的过程,不仅使学生对行业进行合理的、严密的市场细分,更重要的是了解整个行业的运营活动体系,进而把握该行业在整个经济系统中的战略构成。例如,此次学习过程中,教师选择某一旅游门户网站作为深入分析的学习资源对象,让学生专门针对该网站的企业定位、目标、理念及企业“4P”文化(Plan,Perform,Prioritize, Practice)等进行深入讨论。分析发现,学生对高级定制功能表示最满意(96.8%),其次是网站的用户体验(92%)、网站名称(89.9%)、内容设计(89.5%)、安全性(86.6%)、站内主页推广功能(77.3%)、内容更新速度(73.4%)、网站信息量(72.5%)等,而对网站的国内线路推荐功能(64%)最不满意。在整体评价分析的基础上,引导学生总结出该学习资源的定位:打造主题旅游专属定制的第一平台。

(2)学习资源创新点分析及改进建议

在对学习资源定位分析的基础上,引导学生针对每一个资源深入分析。对学习资源的评价不能只是笼统的描述,而是要具体到每一个细节,尽可能精确的评价,例如:你可以从某资源中获取哪些与专业有关的信息?你最喜欢该资源提供的什么信息?该资源与其他旅游资源相比,突出特色是什么?有哪些创新点,哪些地方需要改进?你从该资源中发现了目前中国旅游市场的哪些热点?你能看出当前的季节性的旅游热点吗?针对该资源,你可以和哪些资源融合分析得出新信息?是否可以分析出旅游行业整体动态……等等,由表及里,层层深入,以找寻学习资源是否有创新点,提出个人观点,并进行小组讨论,进而对行业管理提出有价值的建议。对于学生的建议教师也要结合行业市场现状与发展趋势进行分析,虽然鼓励他们大胆思考,但也不要一味肯定。

(3)获取行业深度认知

众多的泛在旅游学习资源不仅提供了大量信息,也蕴藏着很多行业商机。如果作为商业平台,可以引导学生用经济学理论、原则和方法去分析该资源是否有市场、赢利点在哪里、如何运作、是否最大限度的利用信息资源、是否发挥了最大的经济效能等问题,同时结合各种统计分析工具对多个学习资源进行分析研究,可以发现行业运行的内在规律,进一步预测行业的发展趋势。实际上,很多专业的大学生都应该对所学专业领域处于何种生命周期、个人应该储备哪些专业知识、掌握专业领域中的哪些技能等等,做出正确的判断、定位和分析,从而在毕业后有明确的行业认知和工作设计。

第二次集中学习结束时,在学生对旅游专业和行业有了比较深入了解的基础上,教师可以和学生一起,对利用泛在资源进行深度学习的方法进行梳理、总结、分析、评价、反思,引导学生关注思维过程,记录学习日志、自我反思,尝试对认知过程的自我控制和调节,逐渐培养学生的深度学习习惯。

五、实验效果对比分析

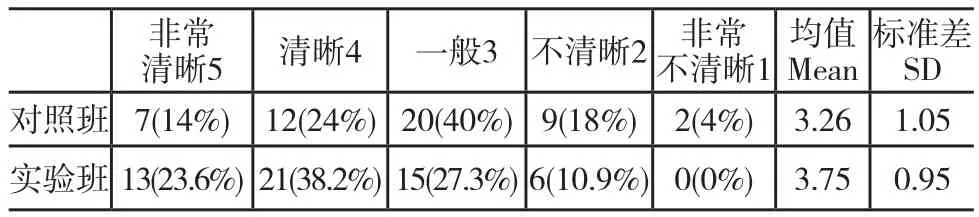

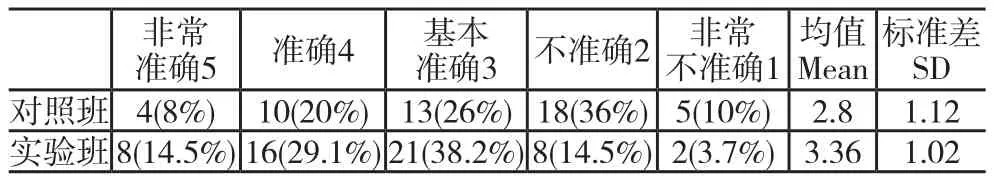

实验结束后,课题组使用实验前对被试进行测试的问卷,再次对实验班和对照班的学生进行测试,并对测试结果进行了整理和统计。部分数据如表1、2、3、4所示。

表1 实验班和对照班学习效果对比(维度1:旅游行业所需要的知识技能)

表2 实验班和对照班学习效果对比(维度2:旅游行业定位及旅游热点)

表3 实验班和对照班学习效果对比(维度3:旅游行业认知及管理建议)

表4 实验班和对照班学习效果对比(独立样本T检验)

以上数据显示,实验班学生的学习效果在3个维度上都明显高于对照班学生。由独立样本T检验的输出结果:维度1 sig.=0.014<0.05;维度2 sig.=0.008<0.01;维度3 sig.=0.001<0.01。可以看出,实验班和对照班在3个维度的差异分别达到了0.05的显著性水平、0.01的显著性水平、0.01的显著性水平,从而验证了课题组所构建的基于泛在学习环境的主题探究学习模式是有效的。

当然,很多被试学生第一次参与这样的深度学习体验,集中学习和课后泛在自主学习的热情非常高涨,从而使此次主题探究学习实验取得较好效果。后续的泛在学习中,如何保持这种学习热情,是需要探讨的关键问题。

六、活动反思

利用泛在学习环境和资源进行主题探究学习,使学生获得本专业的最新信息和发展动态,获得全面的行业认知,进而进行未来的职业定位与设计,是我们在深度学习研究过程中进行的一次尝试。尽管本研究力求科学和严谨,但是还存在很多问题,最主要的是所设计的基于泛在学习环境的主题探究学习框架,还需要在实践中不断完善。其次是实验本身的局限性:(1)实验被试人数较少,因此实验结果的普适性不够;(2)实验效果的测量不够准确。尽管实验数据分析时使用了量化统计和分析方法,但因为没有严格的测量量表,对问卷答案的“准确”“清晰”等指标的确定只是凭借主观判断,不够精确;(3)在跨界学习方式上,还可以把步子迈得更大一些。互联网+旅游,高校+企业,都是一种跨界,跨界学习可以使学生跨越专业和行业界限,拓展视野,借鉴其他专业或领域的思路或方法,多元素交叉,从而达到更好的深度学习效果。

[1]陈琳等.促进深层学习的网络学习资源建设研究[J].电化教育研究,2011,(12):69-75.

[2]于艳朋.基于按需连接的泛在学习系统设计与应用[D].新乡:河南师范大学,2014.

[3]林秀瑜.泛在学习环境下微课的学习模式与效果研究[J].中国电化教育,2014,(6):18-22.

[4]吕俊逸.基于Android的泛在学习平台的研究[D].北京:北京交通大学,2015.

[5]钟志贤.信息化教学模式理论建构与实践例说[M].北京:教育科学出版社,2005.

[6][7][15]王竹立.新建构主义:网络时代的学习理论[J].远程教育杂志,2011,(2):11-18.

[8]姜英杰.元认知:理论质疑与界说[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2008,(2):135-140.

[9][德]诺伯特•M.西尔,[荷]山尼•戴克斯特拉.教学设计中课程、规划和进程的国际观[M].北京:教育科学出版社,2009.

[10]段金菊.e-Learning环境下促进深度学习的策略研究[J].中国电化教育,2012,(5):38-43.

[11]杜娟等.促进深度学习的信息化教学设计的策略研究[J].电化教育研究,2013,(10):14-20.

[12]沈祖芸.澳新教育观察[DB/OL].http://diyitui.com/content-1465112180.44491154.html, 2016-06-04.

[13]张浩,吴秀娟.深度学习的内涵及认知理论基础探析[J].中国电化教育,2012,(10):7-11.

[14]王虎.基于社交网络的影视创作课程协作平台研究[J].中国电化教育,2014,(10):58-64.

[16]冯天敏等.大学生网络学习资源利用情况的个案调查与分析[J].中国远程教育,2009,(6):55-57.

[17]姚巧红等.大学生网络学习情况调查研究[J].电化教育研究,2010,(7):57-60.

[18]冯婧禹.泛在学习环境下学习资源推荐系统的研究与设计[D].北京:北京交通大学,2015.

A Case Design and Practice of Theme Inquiry Learning Based on U-Learning Environment

Wang Hong1, Wang Ping2

(1. Institute of Communication, Shandong Normal University, Jinan Shandong 250014; 2. Shandong Polytechnic College,Jining Shandong 272000)

Under the U-learning environment, there are a lot of changes in college students’ learning style, learning methods, access to learning resources and even the psychology of learning, consequently causing many problems, especially the shallow learning.Based on the theoretical analysis, literature review, investigation, we designs a theme Inquiry Learning experiment about “Internet plus tourism” under the U-Learning environment, and explores how to use the advantage of u-learning environment, and guide college students’ transition from shallow learning to deep learning. There are two parts in the experiment, massed learning focusing on learning under the teachers’ guidance and interactive and distributed autonomous learning dominated by students’ depth study on the U-learning resources. By comparing the indicators before and after the experiment, we try to verify the validity of the method of used in the experiment.

U-Learning Environment; Theme Inquiry Learning; Deep Learning; Network Tourism Resources

G434

A

王宏:在读博士,副教授,硕士生导师,研究方向为数字媒体技术教育应用、远程教育(wh_sdjn@163.com)。

王萍:硕士,讲师,研究方向为旅游管理、教育技术(1134295783@qq.com)。

2016年7月29日

责任编辑:赵兴龙

1006—9860(2016)10—0126—07

* 本文系2014年度教育部人文社会科学研究青年基金项目 “基于传播力模型的微信不良信息扩散机制及监管体系研究”(项目编号:14YJC860025)阶段研究成果。