欠发达地区县域经济发展路径研究

——以长丰县为例

魏 健(安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030)

欠发达地区县域经济发展路径研究

——以长丰县为例

魏健

(安徽财经大学,安徽蚌埠233030)

县域经济是县级的区域经济,是国民经济的“细胞”。县域经济发展质量的好坏,关乎着整个国民经济的发展质量。从近年来的经济社会发展来看,县域经济发展水平的差异是区域经济发展不平衡的重要因素之一。实现区域经济的平衡发展,必须提升欠发达地区县域经济发展水平,减少欠发达地区县域经济与发达地区的差距。文章以长丰县为例,分析长丰县经济发展过程中存在的问题,指出长丰县经济发展应把握的原则,提出促进长丰县经济发展所需的对策。

欠发达地区;县域经济;发展路径

县域经济是宏观经济的“神经末梢”,微观经济的上端,具有城市经济特征与农村经济的特征共存的特点,是比较完整的基础单元,是贯彻落实国家各项经济政策的重要节点,发挥着联系宏观和微观经济的桥梁纽带作用。欠发达县域,是与发达县域相对而言的,是指那些经济总量较小,城乡二元结构矛盾凸显,工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程相对滞后的县域,在经济发展中处于追赶者行列中,是国家重点关注的区域,也是缩小区域差距和城乡差距的重要节点。本文分析了欠发达县域——长丰县的县域经济现状及存在的问题,并在此基础上提出相关建议,希望能在一定程度上为长丰县域经济发展提供参考。

一、长丰县域经济概况

长丰县处于安徽省的中部,是寿县、定远、肥东、肥西四县的结合部划并而成,处于合肥、淮南、蚌埠三个城市之间,是皖北城市群与合肥经济圈之间进行经济联系的“过桥”。县域有14个乡镇、1个省级开发区,县域面积1841平方公里,总人口76万左右。2015年,长丰县实现地区生产总值365亿元,财政收入40.1亿元,规上工业产值800亿元,全社会固定资产投资425亿元,城镇常住居民、农村常住居民人均可支配收入分别达26131元、14935元。长丰县总体上有三个特点。

一是区位独特,居双城之间。长丰县因长丰南北狭长,具有比较典型的经济中心与政治中心相分离的特征。县城在北部地区水湖镇,是全县的政治中心。北城在县域南部,包含双凤开发区、岗集镇、双墩镇、吴山镇,是全县的经济中心。南部双凤开发区、岗集镇、双墩镇、吴山镇的工业产值占全县的84%,财政收入总和占全县的81%,镇域经济发展不均衡现象较为明显。

二是处于合淮发展轴上。长丰县处于合肥与淮南市之间,在合肥市“1331”空间发展战略中,长丰县南部(即北城地区)已融入合肥市,北部(即水湖镇)是重点规划建设的新城。县城水家湖位于县域北部,是全县政治、文化、教育中心,距淮南市15公里,距合肥市70公里,是合淮同城化发展的重要节点。未来长丰县如能对合肥国际化都市化的腹地建设做出响应,就有较大可能促进合肥重点发展轴的形成,推动合肥科技及产业资源沿合淮发展轴向北流动。

三是乡镇发展分化明显。全县14个乡镇(区)分四类:一是双凤开发区,是长丰县唯一一个省级开发区。二是工业主导型乡镇:双墩镇和岗集镇,依托近城优势,打造了自己的产业集群。三是农业生态型乡镇:朱巷镇、庄墓镇、陶楼乡、造甲乡、杜集乡、左店乡、义井乡、罗塘乡,这类乡镇主要位于县域中北部,由于地理环境、产业基础等因素,缺乏发展工业经济的条件,在农业发展上形成了自己的特色。四是综合发展型乡镇:水湖镇、吴山镇、下塘镇、杨庙镇,这类乡镇虽然有自己的工业集聚区,但发展质量不高,在农业方面发展缺乏自身的特色。

表1 长丰县2005-2015年地区经济指标一览表

尽管长丰县近年来发展迅速,在安徽省县域经济实力排名靠前,但面临着发展布局不优,发展程度不一、产业结构比例不协调、发展后劲不足等一系列难题,这些因素严重制约着长丰县域经济的发展。

二、长丰县县域经济发展过程中面临的问题

(一)发展布局南北不均,产业结构中工业占比过大

一是县域北部与南部发展差异大。县域南部靠近合肥的北城区,受合肥辐射带动作用很大,高楼林立,城镇化程度很高,水电气路网与合肥市主城区高标准对接。中北部发展程度较低,受合肥辐射影响不大,城镇化程度不高,尤其是作为县域政治与文化中心的水湖镇发展后劲乏力。

二是乡镇之间的网络联系不足,全县交通路网密度不大,质量不高,以合水路、合淮路两条南北纵向道路为主,横向道路较少,北城区内部的岗集镇与双墩镇没有主路网连接,乡镇之间相连的路网不多,导致造甲乡、陶楼乡、杜集乡成为了长丰县域内的“孤岛”,一定程度上阻碍了当地经济的发展。

三是全县生态旅游点多而散。长丰县旅游资源丰富,比如杜集鸟岛、五七干校、水湖草莓基地、庄墓河旅游风景区,但这些旅游点分布很散,没有连成线,形成片,没有对全县的旅游资源形成整体规划,未能形成综合旅游体系。长丰县虽然是合肥市的城郊县,未能充分利用近城优势和旅游资源,将合肥的人气吸引过来。

四是产业结构中工业占比过大。2015年的三次产业比例为16.4:61.9:21.7,二产过大的现象仍十分突出。三产总量逐年增加,但占比却在减少。从三次产业结构内部来看,现代建材、汽车零部件、电力电器、食品加工、服装纺织等传统的工业制造业占全部规上产值的六成,新兴产业尚未显现。房地产业发展迅猛,尤其是北城的房地产市场火爆,但金融保险、电子商务、文化创意等生产性服务业发展不够;现代娱乐等生活性服务业发育不完善。从企业构成来看,规上企业不多,虽然有园区,但企业没有形成集群效应,小企业众多,但特色不明显。

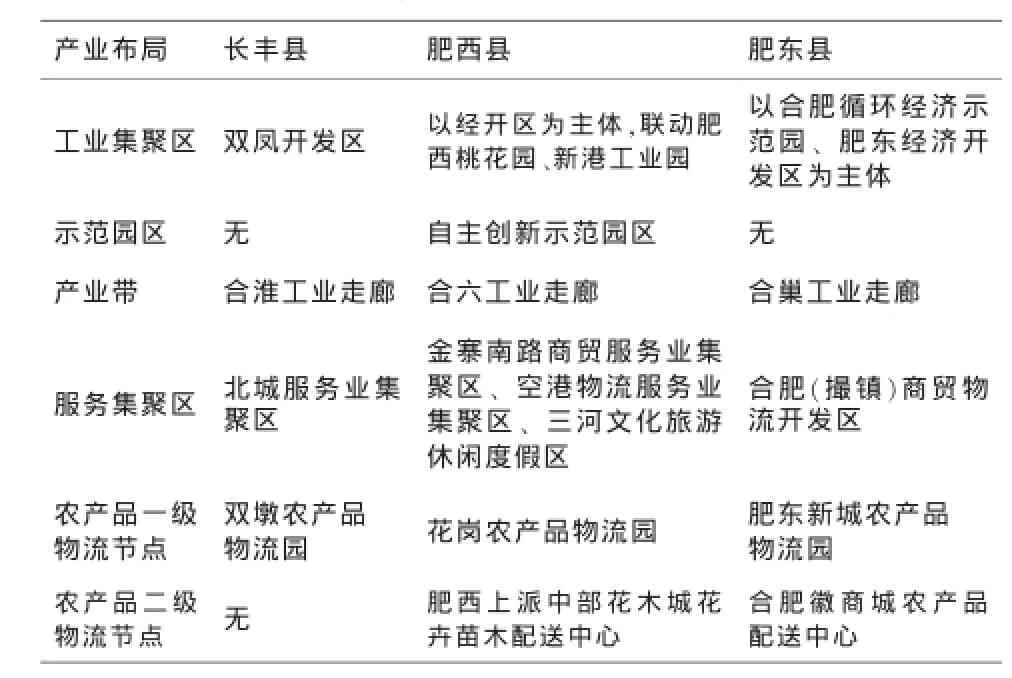

表2 长丰县与兄弟县产业布局对比

(二)城乡管理水平满足不了北城区发展及农村变化的需要

县域南部的北城区(双凤开发区、双墩镇、岗集镇、吴山镇)因靠近合肥,城区基础设施建设标准高,房价相对合肥市主城区偏低,吸引了不少外来人口居住。北城区靠近合肥的数十个村居升级为社区,村民变为社区居民,社区管理方式没有及时转变,社区管理水平远远满足不了北城区居民的需要。尤其是外来流动人口较多,社会矛盾集中,导致治安案件显著增长。社区管理水平的明显滞后,已经成为长丰县与合肥主城区等高对接的明显“短板”。

县域中北部的农村地区“空心化”现象严重,青壮年劳动力多数外出打工,村民多以老弱病残为主,耕地抛荒现象突出,村居集体经济实力不足,村干部老龄化严重,大学生村官后备力量薄弱,这些因素都给乡村治理带来了挑战。

(三)技术力量薄弱和人才短板制约着产业发展

尽管长丰县曾被评为全国科技进步先进县,但相对于周边兄弟县区,长丰县在申请专利量、授权量、高新技术企业数上的差距较大,企业进行自主创新意识不强,技术研发投入少,在构建产学研合作机制上力量不足,未能让技术创新带动工业技术的提升和农业的发展,导致科技成果未能转化为经济发展的动力。合肥市提出打造“大湖名城、创新高地”,长丰在技术创新上进行对接已明显吃力。展望未来十年,长丰县与合肥市等高对接的最大差距就是缺乏创新高地的功能区块与平台载体。

县域“人才短板”现象突出,现有人才流失严重,没有制定人才引进计划,人才选拔机制不顺。高端技术人才与企业管理人才缺乏,尤其缺乏电子信息、生物医药、地理信息、交通轨道、新材料等方面的院士、教授、博士后、博士以及拥有专利技术的领军人才。教育、医疗等领域的专业人才水平薄弱,导致全县教育水平在全市处于落后地位,医疗水平无法满足居民需要。

(四)发展过于依靠北城区房地产与工业,后续发展支撑力不足

财政收入过于依赖房地产。长丰县的房地产及相关产业贡献了财政收入的六成,在国家房产市场调控的大背景下,房地产市场面临下滑或波动的趋势,势必影响全县的财政收入。

经济总量严重依赖双凤开发区工业。双凤开发区贡献了全县七成的经济总量,但双凤开发区规划用地面积19平方公里,目前已基本建成,现存工业用地不足500亩,地域空间难以支撑园区未来的发展。

土地利用指标大部分给予县域南部。县域南部的北城区用地占到全县建设用地指标的95%,县域中北部的工业集聚区土地利用指标较少,土地整治进度缓慢,后备土地资源相当缺乏。

资金与劳动力供给不足。受货币政策、银行最低风险贷款政策以及中小企业有效抵押资产不足等问题影响,企业融资面临困难。全县劳动力数量呈下降趋势,县域青壮年劳动力多数外出打工,企业聘用人员困难,且从事二三产业的员工缺乏技能培训,满足不了工业化需求。

城市品牌塑造与传播不够。长丰县建县历史短,是由邻近市县各切割出部分乡镇拼接而成,在历史人文沉淀上无法与千年古县名城相比,缺乏在国内具有影响力的人文旅游资源,没有具有较强吸引力的载体。

虽然长丰县发展面临着诸多问题,但在合肥市打造国际化大都市的发展战略下,长丰县可以利用地处合肥市北部门户区的区位优势,提升自身的主导产业,增强城镇化功能,成为合肥与皖北地区联接的纽带。

三、长丰县县域经济发展需遵循的原则

(一)融入发展

全面融入合肥国际化都市区战略规划,接受扇面辐射,建成合肥国际化都市区的北部门户,承担与分解其城市副中心重要功能。在重大基础设施建设等方面与淮南市无缝对接,共建合淮工业走廊,实现协同发展。

(二)转型发展

调整经济结构,由过于依赖北城房地产市场与工业发展,调整为创新性产业与三产服务业发展,实现由要素驱动为主向创新驱动为主的转型,由“被发展”道路向“自发展”模式转型,由低、散乱、弱的小发展向大格局、大产业、大平台、大融合的大发展转型。同时加大有效投入,大力推进县域中北部新型城镇化。

(三)协同发展

加快城乡之间、城镇之间、南北之间的区域统筹协调,实现城乡一体、城镇互补、南北呼应的区域发展局面。突出以新型城镇化为主导,实现以城带乡、以南带北,以工补农、以强扶弱的发展方式,最大限度地调动全县资源,实现协同发展。

四、长丰县县域经济发展的对策建议

(一)构建一体化都市县空间体系

1.拉开都市县发展空间

以县域全境作为空间载体,构建空间集约、产城融合、协同提升、充满魅力的都市县空间体系。强化全域一体的主体空间。融入合肥、对接淮南,超前规划、迎接辐射。创造条件,提升长丰在合肥重大产业规划、专项规划中的地位,推动合肥发展重点向北转移。以水湖镇、下塘镇、双凤开发区等城镇组团为节点,做实长丰南北发展轴,全面支撑合淮产城走廊。城市发展进一步向北城、县城、重点镇和新型社区集中,推动经济发展空间向合淮产城走廊、双凤开发区和重点园区集中,推动土地向规模经营集中,在发展中优化空间,通过空间优化进一步促进发展。

2.建立区域中心城市—小城市—特色镇—新型社区四层网络

将北城和县城打造成区域中心城市,强化北城长丰县经济中心城市地位,增强县城的政治、文化、科教、旅游中心功能。

发挥下塘镇镇级市优势,依托合淮阜高速公路、淮南铁路、合水公路等交通优势和淮南的能源优势,发展铝产业和生态型循环工业,建设合肥新型重工业基地。

特色镇以双墩镇、岗集镇、吴山镇、朱巷镇、庄墓镇、杨庙镇、左店乡、罗塘乡、杜集乡、义井乡、陶楼乡、造甲乡等乡镇为重点,融入组团,串点成线,发挥各自特色。

新型社区注重文化传承和生态保护,体现田园风光和江淮民居特色,通过三产互动、农旅结合,打造一批新农村综合体、新村聚居点,成为长丰都市县发展重要组成部分。

(二)打造乡镇发展组团

1.打造“大北城”组团

以北城建成区为核心,包括规划区在内的大北城区域,构成合肥北部组团。包括双凤经济开发区、双墩镇、岗集镇和吴山镇、下塘镇、陶楼乡。北城(北城组团)的核心区是北城新城,2020年实现建成区面积50至60平方公里,人口规模规划50至60万人。围绕合肥国际大都市区副中心的定位和长丰县经济中心的定位,北城组团的功能定位:

一是科技创新城。推动中科院等大院大所与北城共建创新性平台,汇聚合肥市科技资源,建设合肥重要的科技创新新城。

二是商贸物流城。成为合肥北部重要的现代服务业中心,重点发展物流、会展等生产性服务业以及商贸流通业等生活性服务业。

三是生态宜居城。城市规模中等,远期人口控制在中等城市上限范围。

2.打造“大水湖”组团

水湖组团是以县城水湖镇建成区、县城新区为核心,包括水湖镇、朱巷镇、庄墓镇、左店乡、罗塘乡、杜集乡。水湖组团定位:依托水湖组团建设长丰县综合改革试验区。具体内容:选择水湖镇,以及朱巷镇、庄墓镇、左店乡、罗塘乡、杜集乡(北部)等6个行政区域集中连片的 50行政区 100平方公里作为示范区域,推进建设长丰县综合改革实验区。

依托水湖组团建设长丰县综合改革试验区,试验区的定位:

一是都市农业产业示范区。发展成为合肥市都市型生态型农业、提供各类农副业产品的基地。通过一产、三产转化以吸纳当地就业人口,通过实施一系列改革推动人口向水湖镇集聚。加强农产品加工与物流产业发展。

二是生态休闲度假区。建立以庄墓镇、水湖镇、杜集乡为中心的生态休闲度假区,依靠水湖草莓基地、杜集鸟岛、庄墓河等旅游资源富集区,发展银鱼、小磨麻油、手工圆子、草莓等特产,打造慢生活休闲城镇组团。

(三)推动优势产业发展

1.做强一条工业带

依托双凤经济开发区和岗集镇,建设总部基地,重点发展电子信息、智能家用电器、汽车及零部件和现代物流服务产业。打造汽车零部件、新材料、电子信息等3个千亿元产业集群,成为合肥都市区重要的先进制造业基地。

2.提升智慧工业水平

突出智能制造、智慧工厂,优选不超过两个主导产业进行突破,强化生产性服务业。利用园区的交通优势,强化物流等生产性服务业发展水平及规模。推动合作机构建设使双凤开发区成为“一廊”联通“一带”的主要合作区域。

推进传统产业转型升级。以新型建材、电力电器、汽车零部件、食品加工等支柱产业作为主攻方向,实施企业信息化工程、龙头企业培育工程,提升一批重点企业。培育壮大新兴产业,加快先进技术引进步伐。依托已有产业基础,在平板显示产业、智慧家电、生物医药、交通铝型材产业等方面,培育新的经济增长点。

3.加快现代服务业体系建设

立足北城铁路枢纽、岗集汽配产业园、外三环高速公路运输优势,重点培育和吸引一批竞争力强的物流企业,形成物流园区中心。

推进北城现代商贸中心建设,使之成为合肥北部区域具有竞争力的现代购物、娱乐中心。加快水湖大型商业设施建设,构筑功能完善、高效畅通的对外流通网络,积极服务于长丰北部乡镇以及淮南、蚌埠等周边城市人口,形成购物、观光、餐饮中心。

按合肥国际化大都市北部门户区的总体定位,积极发展与商务、度假、科技总部、创意产业以及城市综合体相适应的地产形式。提高房地产业科技含量量,转变住宅建设方式,推广建设绿色建筑,强化建筑设计、优化建筑形态,提升城市品位。限制大面积房地产开发项目,支持并推进小块用地地产项目。

4.发展都市型农业

发挥都市农业综合效益。与工业相结合,推进农业产品深加工。与信息化相结合,提高有机农产品的认证、辨识。与旅游相结合,推进农业旅游。与文化教育相结合,对农耕文化进行开发,使农村成为合肥都市区中小学生最接地气的“第二课堂”。

加快农业园区建设。力争龙门寺省级现代农业示范区成功创建国家级现代农业示范区,杜集生态农业开发区、北城都市生态园林开发区等成为国家级现代示范区。

构建农业综合配套体系。建立农产品物流体系,建成以农业生产资料、农民生活资料和农产品销售为主的“物流平台+物流信息网络”。完善农业品牌体系,积极将“长丰草莓”品牌创建成为中国驰名商标。

(四)增强可持续发展能力

1.强化人才要素支撑

引进和培养一批长丰县急需的海内外高层次创新型人才,发挥“第一生产力”的巨大作用。结合未来科学城、双凤经济开发区、合淮走廊产业带发展现实需求,引进电子信息、生物医药、地理信息、交通轨道、新材料等方面的院士、教授、博士后、博士以及拥有专利技术的领军人才。

2.强化技术要素支撑

完善科技创新机制,强化企业创新主体地位,培养一批拥有自主知识产权、创新能力突出、引领带动能力强的创新型领军企业,支持中小微企业创新发展。搭建技术创新平台,鼓励企业与科研院所开展合作,推动企业技术能力提升。鼓励社会力量投资建设或管理运营创客空间、创新工场等新型科技孵化载体,支持成果转化服务。

3.强化资金要素支撑

推进财政投入力度。在继续争取国家和省专项资金支持基础上,合理安排县本级财政资金,加快项目资金审核和拨付进度。

推进银政合作。深化与国开行、农业发展银行等政策性银行的战略合作。加强与国有商业银行、股份制商业银行合作。

推进建立城镇化成本分担机制。整合安徽省、合肥市、长丰县的各项资源政策,进行财政转移支付制度改革,推进农业转移人口市民化。

4.强化交通路网支撑

推进魏武路西段、淮南北路南延等工程建设,打造北城综合立体网络,延伸营运里程,实现北城与合肥都市区核心区城区常规公交、快速公交以及轨道交通,实现多点对接。

推进合水路改造工程(下塘至水湖段),加快北城与下塘、水湖镇之间通过加密、改造、提升方式,打造全县交通主干线。推进合淮路改造、水家湖至九龙岗改造、滁淮高速公路(长丰段)等工程项目。

5.强化水电网络支撑

加强给排水一体化建设。统筹考虑水源工程、取水工程、污水处理工程、输配水管网和排水排污设施的布局,全面实现“同源、同网、同质”的给排水一体化目标。强化大房郢水库等水源地的保护,推进合肥向北城、县城、吴山、杨庙等地的供水主管网建设,最大限度地发挥北城、县城、吴山等污水处理厂的服务半径。

推进农村水利基础设施建设。推进连片草莓、樱花种植基地以及其他特色农业种植品种的喷灌、微灌、地下管道灌溉工程。加快农村引用水水源和水厂建设,以城乡供水一体化为方向,推进城市供水管理向农村延伸。

升级改造农村电网,加速淘汰高能耗变压器,继续新建及改造低压配电网。完善燃气管网建设,推广天然气的使用。

F127

A

1008—7974(2016)04—0080—05

10.13877/j.cnki.cn22-1284.2016.07.015

2016-02-27

魏健,安徽合肥人,安徽财经大学在读研究生。