自由的基因

——杨劲松的艺术解放之路

文

我认为,一件艺术作品应该让观众感到困惑迷茫,让他们反思生命的意义。

材料的选择并不是为了追求新奇的效果,是根据所要表达的内容精挑细选出来的,其中包含着一种“哲学”思想。

——安东尼·塔皮埃斯

创造往往被解释成一个矛盾的情境。然而上帝不需要任何创造,天主教及哲人从来不会解释上帝创造事物为什么同世界一样荒唐且不完善。犹太神秘教中描绘的关于创造的神话告诉我们,世界并不能产生什么,而上帝在创造中是缺席的,以便于它自由地演变。由此,创造不是积极而是消极的;它产生于黑暗而非光明中。

英雄主义总带有嘲弄的意味。实际上在一个荒谬的世界里,个体能够接受无英雄崇拜的形式。

——安塞尔·基弗

我和杨劲松是大学本科同学,曾经一起下乡写生,持守同一标准,以为现实主义才是值得追求的目标。适逢改革岁月,各种艺术思潮蜂拥而至,思想极为活跃的杨劲松率先反叛原有趣味,大四时已开始显露不安分的本色,在正常创作之余,尝试各种实验,曾经引起同学之间、老师之间的争论。之后,杨劲松到浙江美院(今天的中国美院)就读研究生,继续接受传统教育的同时,切身感受到这一所学院内部所涌动的现代主义思潮。

从杨劲松在那一时期的创作看,我以为他正好呈现了一种双向的探求。表面上杨劲松在原有道路上继续前行并达到曾经渴望的成就(有作品参加全国美展并获金奖),内里,其怀疑情绪却在急剧上升。从这一时期开始,杨劲松逐渐形成了一种矛盾体的个性。双向的探索引发内心冲突,使思考导向本体,于是他不得不开始认真思考“艺术为何”。

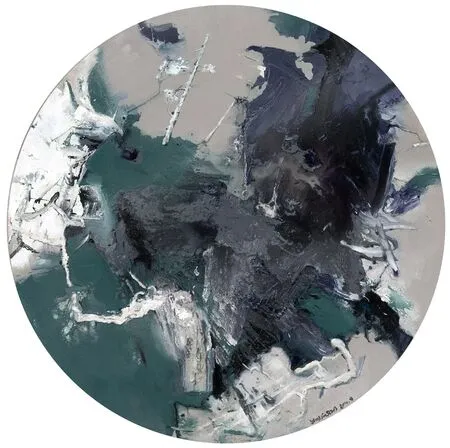

杨劲松 老树新枝头布面综合材料 直径200 cm 2014年

不久,为求得对艺术更深入的认识,杨劲松只身到德国求学,同时在欧洲各国游历,亲身探查西方现代主义艺术运动的生成过程,近距离体验其中的意义与价值,独自寻找隐藏其后的精神发展脉络。杨劲松在德国和欧洲一待就是七年,耳濡目染,深刻反思自小就接受的艺术观念,检讨中国艺术教育所遗留的问题。我怀疑他正是在那个时候,洞穿了写实与媚物的传统关系,意识到在追求描摹外物质感的过程中,自我是如何渐次消失在对物的依赖之中,从而丧失了体悟艺术本体的能力。关键是,媚物的结果是促使艺术工具化,用世俗世界的主流叙事去讨好被灌输的“正确”概念。正是在这一反思中,杨劲松的自我思考从“艺术为何”进而探查“自由为何”,再由“自由为何”去重新定义“艺术为何”,从而极大地推进了对艺术本体的认知。

即使到了今天,杨劲松的这种矛盾体个性似乎一直没有改变,只不过随着创作实践的积累,其所思考的问题一直处在不间断的转换之中,从表象走向本体,从本体走向内心,又从内心重新走回本体,以定义作为艺术家个体的独立性,寻找维持艺术创作的情感与理性依据。从这一点看,杨劲松是一个重视过程甚于结果的艺术家,因为对他而言,过程不仅只是创作,还包括深入的思考与不断的颠覆。这一点似乎也证明了杨劲松有行动艺术家的本能,“作品”只是他的行动的一个恰当结果而已。或者更正确地说,“作品”是其行动的痕迹,体验化约为形式和材料,对物的思考转变为物本身而进入作品,通过作品的构成改变其特性,从而使物不再是物,而是指向彼岸的思考之筏。

在这里,作为同代人,我能充分理解杨劲松之艺术历险的时代特征。我们都曾经被表面的写实所吸引,把艺术理解为对世界的表象反映,艺术是解释流行思潮的一种视觉手段,个性嵌入被规训的大众审美之中,最终还是为了媚世,艺术由此而成为工具,其价值观,说穿了只是一种讨好的说辞而已。这说明我们这一代人从事艺术的现实意义,对艺术的思考不得不从怀疑、颠覆和反抗开始,尽管从语言学上无法阐释清楚艺术之本体存在的范畴,但并不妨碍基于实践与行动的独立思考而去建立自由的价值观。也就是说,重新思考并定义艺术为何,进而重建艺术与自由的关系,确认艺术家之为艺术家的存在,是杨劲松始终没有放弃的终极目标。

从德国回来的杨劲松先就职于西安美术学院,后落脚于杭州的浙江美术学院,长期从事艺术教育工作,同时游走在创作与策展这两端,不断寻找表达其深度思考的方式,引发社会的争论,好在争论中重新定位艺术本身。

杨劲松 中秋节记布面综合材料 240 cm×200 cm 2014年

杨劲松 万物生布面综合材料 240 cm×200 cm 2014年

检索杨劲松在这一阶段的成果,我觉得他所提出的两个概念具有艺术史的意义。首先,在西安美院,他率先成立“自由艺术系”,试图打破画种分类的局限,强调精神性的艺术家与工匠性的画家的本质区别,把艺术创作从各类限制中解放出来,让艺术成为深度思考的视觉形式。迄今为止,中国高等艺术教育体系以“自由艺术”命名的学系,也就只有杨劲松这一回的尝试了。坦率说,我至今认为“自由艺术”这一概念远比“实验艺术”更接近艺术的本体,更具有内在的开放性。所谓“实验”,这个来自贡布里希讨论20世纪西方现代主义艺术发展时从科学挪用过来的概念,其实是他无奈而聪明的选择而已。所以,贡布里希提醒人们,和科学实验相比,实验性的艺术因为缺乏明确标准,很容易变成一场胡闹。其次,杨劲松提出了“新学院派”这一概念,试图涵盖他此前所进行的深入思考,让艺术回归本体。“新学院派”进行了两次展览,不是从事艺术理论与艺术史研究的杨劲松,通过展览本身尽其所能地挖掘“学院派”这一语辞的谱系,撰文论述其中的含义,试图通过重新定义的“新学院派”来为“自由艺术”寻找可能的解释。杨劲松可谓用心良苦,既为自己栖身于学院从事艺术教育建立合法性,又希望通过这一全新的解释推动学院教育的创新。也许他所设置的目标太过本体,多少脱离了我们艺术现场一直拒绝这一类本体思考的冷漠现实,所以“新学院派”尽管盛行一时,但随着杨劲松回归实践而退到历史之中。今天当我重新阅读杨劲松当年为这一概念所做的系列论述时,他内心的那一份责任与焦虑,依然令人感动。

坦率说,“自由艺术”正是对杨劲松艺术实践的一个恰当概括。在他漫长的艺术实践中,他一直尝试着把自由与艺术从本体的意义上合二为一,使之成为一个基础性观念,从而印证创作的根本价值。今天,当我们重新审视杨劲松的艺术实践时,才发现自由之于他,本来就是一种自动生成的固有基因,作用于思想内部,融合出令人诧异的结果。

我以杨劲松最新的作品《万物生》为例,试图说明前述之“自由”的作用。这是一件带有绘画性质的装置,杨劲松把以往曾经创作过的绘画形式在三维的基础上(装置)重新加以表达,滤去其中可能背离生活经验的概念成分,而让意义直接呈现出来。杨劲松的方法是,把原本属于绘画的“涂抹”从二维中抽离,以其日常使用的物品为对象,通过涂料的挥洒而改变物品的原有性质。杨劲松对自己的作品有一个解释,他说:“‘万物生’系列作品是基于‘一切皆有可能’的认识,它表明物质的显现与消失无非是转换了一种存在的方式。‘万物生’是我面对复杂生活问题的某种解放,因为世事轮回,皆有缘由。所以,它使我更加无拘无束。‘万物生’中的元素由我生活中使用过的物品所构成,与我的生活经验密切相关。因此,它就是我的态度。”

请注意杨劲松在这里所使用的几个关键词。我想从最后一个词“态度”谈起。在这里,杨劲松并不是说他要随时通过作品去“表明”一种态度,而是强调说,“它”,也就是作品本身,就是一种“态度”。这一点很重要,因为不这样就无法激活“生活中使用过的物品”,以及由这些物品所构成的“生活经验”。于是,我们的理解就从“态度”过渡到“生活经验”。事实上这个“生活经验”是内化到其所使用过的“生活物品”之中的,几乎也是改变日常物品的唯一有效途径。在这里,杨劲松试图阐释博依于斯所一再强调的“人人都是艺术家”的理念。很多人常常把这一说法看成是“观念”,但在杨劲松的经验中,它恰恰不是“观念”,而是事实,与个人经历的世界密切相关的事实。在以往的艺术表达中,这一事实是被形式掩盖起来的,杨劲松则试图去除这一层形式的包装,让经验直接还原到物品之中,通过“我”的“态度”去升华日常世界的琐碎。一旦这一升华成为作品,那么,“万物生”的意义就在琐碎中脱颖而出,让我们领悟到“轮回”的真相,从而解构了“解放”本身,而让意义直指人心。这样一来,杨劲松就在个人经验与万物轮回之间建立了感性的通道,像传统禅宗“登岸弃筏”的顿悟一样,作品成为达成目标的视觉之“筏”,直接经验通过这一“筏”抵达“彼岸”,“万物”的本质在抵达的瞬间昭然若揭,个体态度也就自然转化为众人的态度。

杨劲松 无常是常之二布面综合材料 240 cm×200 cm 2014年

由作品转化为思想,其直接性当然要取决于对形式的敏感,以及构成思想的视觉创造。阻碍我们对作品的理解很多时候来自一种审美的惯性,以为艺术不这样就不能称之为“艺术”。对于艺术家来说,他们必须参透其中的假象,才能让自由成为事实。我在开篇引用了塔皮埃斯的话,他强调艺术必须具备一种让观众感到困惑迷茫的性质,才能变得意义非凡。我并不认为塔皮埃斯在不顾一切地提倡一种理解上的晦暗幽深,而是他明确地意识到,从某种意义看,所谓艺术创作就是针对审美偏见的日常实践。公众生活在一个巨大的、由各种陈词滥调所组成的美学成见之中,有效地阻碍了他们去“直接”和“自由”地面对思想本身。艺术家的价值就是要拆除这一层世俗偏见,结果是,他们就不得不扮演一个“破坏者”的角色。其实,在艺术自身的发展自由逻辑中,他们并不是“破坏者”,而是积极的“建设者”。

杨劲松的艺术实践告诉我们,涂抹这一因素有一个转变的过程。在“鸟归林”系列中,涂抹是手段,笔触构成描述某种形象(鸟)的可能语言。在“涂抹的自由”系列中,涂抹上升为语言,载体却成为媒介,或纸本,或瓷器,或日常物品的堆砌,色块与笔触率性地覆盖其上,偶然性的组合与媒介构成一种深层次的对话,从而让作品获得脱离物品的抽象性质。观念的落脚点则是“无常”,是“无常之常”,犹如汉之郑玄解“易”一般,强调“易”之三义,其中一义是“易为不易”。用现代语言解释之,其意是变化本身是不变的,变化是一种永恒。于是,我们就能理解,为什么塔皮埃斯要强调对材料和效果的选择本身就是一种“哲学”思想,他试图提醒我们,思想究竟是如何从形式中脱身而直逼视觉的。杨劲松的创作还让我联想到德国的基弗,他强调说,上帝在创造上是缺席的,只有人,在这里,我以为他指的是那些崇尚自由的艺术家,他们才是创造的主体,因为艺术属于人,不属于形而上学,艺术就是思想本身,定义着自由的内涵。我想杨劲松也是在这一层意义上理解“解放”的。艺术是一种自由的解放,这就是艺术的本体,不容怀疑,舍此,艺术什么都不是。在这里,我以为杨劲松的实践暗合了基弗的目的。基弗强调说,只有去除所有假想的英雄,我们才能有效地抵抗荒谬;只有成功地抵抗荒谬,艺术才会变得真正自由。从这一点看,杨劲松之艺术道路,就是一条寻求自由的道路,因为他在这一道路上的前行,正好代表了解放本身。解放什么?解放了自由的束缚,使自由成为艺术。从本体意义上说,艺术与自由互相定义,艺术就是自由,反过来也一样,自由就是艺术。

2016年8月27日于温哥华