真挚的激情 大胆的创新

——莫伊谢延科的探索精神

文

1954年秋天,我到苏联列宁格勒列宾美术学院学习油画。记得当走进美院的美术陈列馆时,一幅巨幅油画紧紧地吸引了我。那幅画表现的是苏联卫国战争的战场一角,激烈的战斗刚刚结束,一位红军将领骑在骏马上,威武地从高坡上俯视着一群被押送的法西斯俘虏。整幅画面气势宏伟,颇具浪漫色彩。馆里的讲解员告诉我,这是列宾美术学院1947年毕业生莫伊谢延科的毕业创作《多瓦托尔将军》。美术学院毕业生创作水平有这么高!当时我感到很震惊,也很想了解这位画家的学习过程。令我喜出望外的是,莫伊谢延科就在这个列宾美术学院油画系任教。于是,我们很快就相识了。当时莫伊谢延科看上去30来岁,其外貌与他的作品似乎很不相称,既不英俊潇洒,也没有“艺术家”的风采。他朴实、敦厚,还带有几分土气。后来在教学相处中,我逐渐体会到他是一个严肃、勤奋、很有艺术天赋的画家,也是一位好老师。

<1),且各件产品是否为不合格品相互独立.

扎实的基础

莫伊谢延科1916年出生在白俄罗斯乌瓦洛维奇农村的一个农民家庭里,成长在为土地忙碌的人们中间,很早就开始干活。实实在在的农村生活感受,给他留下了极其强烈而又深刻的印象,成为他日后创作永不干枯的源泉。莫伊谢延科从小就喜爱绘画,15岁那年,他到莫斯科工业美术学校学习,1936年考入列宁格勒美术学院,即今列宾美院油画系学习。进美院的最初日子里,莫伊谢延科有些茫然失措,他无论如何也无法适应卡列夫、伯恩斯坦和普里肖尔科夫那种学究式的枯燥的授课方法。两年后,工作室招生,按照学院规定,学生有权根据自己的艺术爱好和天赋选择工作室和老师。当时美院有勃罗茨基、约干松、萨维诺夫以及奥斯梅尔金工作室。在教学中,教授强调因材施教,提出“应该让每个学生用自己的声音讲话”,注意培养学生的综合视觉能力和创作能力。莫伊谢延科在奥斯梅尔金教授的指导下,得心应手地学到知识和技能,为其以后的创作奠定了扎实的基础。

1941年,正当莫伊谢延科从事毕业创作《夏尔斯》时,卫国战争爆发了,他和所有适龄青年一样,放下学业奔赴战场打击法西斯。由于健康原因,他先被编入民兵队伍参加列宁格勒保卫战,1945年5月,转入第三骑兵团,成为一名正式的红军战士。在卫国战争的年代里,他亲眼看到了法西斯的暴行,体验到了战争给人民带来的疾苦,自己也亲历了战争的考验。为正义而战的骑兵生活,不仅对莫伊谢延科人生观的确立起了重要作用,同时也给他日后的艺术创作打下了深厚的生活基础。

莫伊谢延科 通讯兵布面油画 170 cm×290 cm 1966年

莫伊谢延科 红军来了布面油画 200 cm×360 cm 1962年

第二次世界大战结束后,1947年莫伊谢延科回到列宾美术学院,继续创作他未完成的讴歌国内战争时期的著名将领夏尔斯的毕业创作。经过卫国战争的洗礼的莫伊谢延科,难以忘怀反法西斯战争中的英雄、骑兵的战斗生活、战场上垂头丧气的法西斯俘虏……历历在目。于是,他改变了毕业创作题材,决定表现卫国战争中传奇式的英雄多瓦托尔将军。多瓦托尔在抗击法西斯的战争中是一位善战的将军,他的战术灵活、多变,往往以旋风般的神速插入敌后智擒匪军,在群众心目中是位神奇的英雄。莫伊谢延科选择了敌我双方碰撞这样一种尖锐矛盾冲突的场景,以多瓦托尔将军为代表的红军的正气压倒了法西斯匪军的邪恶,给人一种正义战争必胜的信心和精神力量。《多瓦托尔将军》这幅作品叙述激昂,感情生动,风格独特,显示了年轻的莫伊谢延科的艺术才华,在毕业答辩会上获得一致好评。

由于毕业创作的成功和学业优异,莫伊谢延科被留在列宾美术学院任教。20世纪50年代初期,莫伊谢延科开始主持油画系军事工作室,是当时学校里最年轻的工作室主持人。由于他把主要精力放在教学上,因此,50年代他的创作不多。这一时期他致力于油画技法的进一步提高,最有代表性的作品是1957年创作的《第一骑兵队》。画家以奔放的笔触和鲜明的色彩歌颂建功立业的时代英雄,这是献给苏联红军的一首赞歌。如果说,苏联军事画家格列科夫(1882—1934)以自己的画卷首次刻画了国内战争时期第一骑兵队的浪漫形象的话,那么,莫伊谢延科则以现代人的眼光做出了另一种新的概括。

《战争年代》组画

《第一骑兵队》描绘的是一望无际的草原上,排列着布琼宁将军的第一骑兵军,低垂在天边的乌云渲染了战前紧张、肃穆的情绪。骑兵的上空飘扬着鲜艳的红旗,这是整幅画面构图的中心。骑在白马上的青年号手吹响了出发的号角,准备战斗的处于静态的队伍,呼应着周围自然界的动态。画面静中有动,反映出骑士们在进攻前的复杂心态与激动的情绪。凝视着远方的战士们精神抖擞,高度戒备,整装待发,正准备为苏维埃共和国浴血战斗。画家以鲜明的色彩、生动的形象、合乎逻辑的构成以及有力的笔触,使画面充满着亮丽、坚实、浪漫的情调。灿烂的阳光似乎象征着即将取得的辉煌战果,而远处昏暗的地平线则暗示着那种严酷的历史氛围。崇高的精神、浪漫的情调与国内战争特定历史事件有机结合,使人们对过去传奇式的战斗故事产生身临其境的真实感。

创作《第一骑兵队》这幅画,莫伊谢延科整整花费了五年时间,除了收集创作素材,研究国内战争时期有关的文献资料,还常回忆童年时代对红军的印象和感受。他说:“记得我当时还是生活在白俄罗斯的偏僻乡村乌瓦洛维奇的顽童。站在木栅栏后,我惊喜地望着从身边飞驰而去的红军骑士们,他们风尘仆仆,骑在大汗淋漓的马背上,给我一种巨人的感觉。真了不起!我至今还记得他们当时的模样,确实像巨人……”

《红军来了》完成于1962年。莫伊谢延科在创作《第一骑兵队》时已开始酝酿这幅作品。他回忆说:“早在1956年就着手这两幅画的创作了。我当时设计了两种方案,后来觉得这两个方案不是过于平铺直叙和体裁化,就是太显冗长和缺乏国内战争动荡岁月所特有的那种充满激情和浪漫主义高昂情绪。”一句话,未能表达作者的意图。于是1961年他把这两个方案综合起来加以深化。“晚上,村里亮着灯火,红军骑兵的先锋队沿着狭窄的小路飞驰而去,我想近距离展现他们的高大形象,以便让观众记住这些亲切的脸孔。他们经历过战火的洗礼,饱尝饥饿和病痛的折磨,但对正义的事业仍充满信心。我想让观众看到的不仅仅是红军来到村子的场面,而要使人感到正是这些人把红旗插到了俄罗斯的每一个角落。”因为,红军来了,就意味着俄罗斯历史上一个崭新时代的到来。

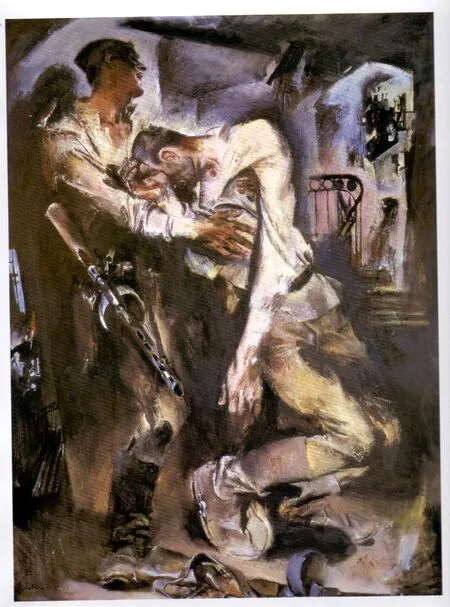

莫伊谢延科 胜利布面油画 200 cm×150 cm 1972年

红军战士的勇敢、刚毅以及豪迈的英雄主义精神是作者所要表达的主题。莫伊谢延科为了充分表达这个主题思想,采用影视的处理手法,把一组骑兵从远景迅速向观众推进。强烈的动感、磅礴的气势,显示出红军英勇神速的战斗力。画面上鲜亮的红、白对比以及蓝色的衬托,不仅产生激昂紧张的律动感,同时也烘托出时代的气氛。为表现骑兵突然来到,作者在画面远景上安排一个男孩子正紧张而又惊喜地从房子里冲出来探望。这个男孩就是画家本人的化身。画面上所表现的情节,正是作者亲身经历的艺术概括,因此显得格外真实,具有强烈的激情和时代气息。独具匠心的构图,富有节奏的线条,饱满的色调,潇洒的笔触,使作品的思想性和艺术性达到新的高度,也体现了莫伊谢延科自己的那句话:“革命赋予艺术以气魄,并以规模宏大的题材和公民责任感给艺术以鼓舞。”

在莫伊谢延科看来,“真正的艺术家应当始终体察时代的痛苦和欢乐,以这样的态度对待时代,对待自己的同胞和同时代人,这也就是表现了画家的自我”。莫伊谢延科还认为艺术不仅是艺术家的上述的“自我表现”,还应考虑到广大群众的共识。以历史题材和军事题材的作品来说,由于时代的发展和变迁,战争年代的观众和和平时期的观众有着很大的差别。新的观众对艺术作品会提出新的要求,因此在艺术创作上也必须有新的表现手法,以适应今天的观众的要求,这就需要艺术家具有创造精神。他对美术创作中那种“矫饰”的、“纯消息报道”式的,或者是“主题很大内容却微不足道”的、“大合唱式”的,以及缺乏艺术感染力的作品特别反感;对那些想象力枯竭、表现力贫乏的“平庸的画法”,也认为是“可笑的甚至是拙劣”的作品。莫伊谢延科在自己的艺术实践中,努力按艺术规律进行探索,在不同时期有不一样的表现手法。如果说,莫伊谢延科20世纪40年代创作的《多瓦托尔将军》和50年代画的《第一骑兵队》还保留着传统的纪念碑式的构图和真实再现的表现手法,那么,他60年代和70年代的作品就逐渐采用联想、寓意、比喻的手法,使作品更具内涵和艺术魅力,更适合现代人的审美情趣。

评论家马宁曾把20世纪50年代至70年代苏联的艺术归纳成三种艺术思维类型:一、真实再现艺术思维;二、联想型艺术思维;三、真实—联想艺术思维。莫伊谢延科在这三种艺术思维类型中展示的是第二种类型,符合马宁所解释的“就是遵循完整、详尽的寓意联系方法,主要用暗示、对比、比拟、借喻等手法进行思维”。我们可以以莫伊谢延科20世纪六七十年代创作的《战争年代》组画为例,来看他创作手法的演变。这组画由《红军来了》(1961年)、《同志们》(1963—1964年)、《甜樱桃》(1969年)和《胜利》(1972年)四幅作品组成。前三幅以国内战争为题材,后一幅表现卫国战争,这套组画曾获格列科夫金质奖章和1974年度“列宁奖金”。

《甜樱桃》是莫伊谢延科画了《红军来了》之后相隔八年才创作的。两幅作品虽然在题材上都是描写红军骑兵,且都不是表现白热化的战争场面,但表现手法却各不相同。《甜樱桃》表现的是1918年,某个小城的郊外,红军已攻克了城市,艰难喧闹的厮杀之后,从残酷的战场走进宁静的大自然。疲惫不堪的战士们躺在绿色草地的斜坡上,有的目视远方,若有所思;有的仰望天际,像在回忆往事,遐想未来。小伙子大概从花园里摘来了一帽子樱桃,象征着春天和美好的未来,也隐含着战斗中的流血和牺牲。莫伊谢延科是这样阐述这幅画的:“一片寂静,短暂的间歇,也许到中午,在山坡那边,他们将牺牲在这片柔嫩的草地上,而此时是幸福地享受大自然的时刻。他们是一群纯洁高尚的梦想家,如同传说中的传奇式人物,仿佛远离了战争以及人类生活温柔抒情的一面。”

《甜樱桃》在表现手法上与重写实的《红军来了》不同,是以借喻、寓意、象征的手法表达主题思想。《红军来了》动人的画面、急速的运动和重形象的再现,犹如壮烈的史诗,而《甜樱桃》则偏重心理刻画,表面安详、思索、遐想,像一首抒情诗。从这两幅作品的创作手法上的变化,不难看出莫伊谢延科从传统的真实再现的表现手法逐渐转向内在的联想表现手法。记得意大利画家古图索参观了莫伊谢延科的画室后深有感触地说:“这是一位大师,他始终知道如何来表现他想要的东西。”

《战争年代》组画的另两幅是《同志们》和《胜利》。在表现手法上,《同志们》是《红军来了》和《甜樱桃》之间的过渡。画面上描绘的人物形象既不是具体哪一个人,也没有什么特别的情节,只是概括地把民族的精英连在一起,他们由于共同的信念和对革命事业的忠诚走到一起来了,领导着整个骑兵走向胜利。作品给人们留下充分的联想和思考的空间。严谨的构图,沉着的色彩,淡雅的四周环境与浓重的立体人物相互交替、对比,产生独特庄重的情调,同时又赋予作品一种抒情的色彩。

《胜利》这幅作品创作于20世纪70年代初,画家的表现手法更为简洁、概括。卫国战争期间,苏联付出了2000万优秀儿女的生命才换来战争的胜利,这场战争给社会生活和人民思想感情方面带来的影响是极为深刻的。对亲自参加过卫国战争的莫伊谢延科来说,更是一场惊心动魄的经历,胜利来之不易啊!战争的结束总是同时伴随着欢乐与痛苦,一边是欣喜雀跃,锣鼓喧天,一边是满面创伤,家破人亡,这就是胜利。莫伊谢延科用两个战士的形象概括着千言万语难以表达的胜利的含义。1945年5月初,反法西斯战争进入最后时刻,柏林国会大厦附近的巷战愈加激烈。一个红军战士突然中弹,另一个战士赶紧把战友扶住,就在这一刹那,远方传来了最后胜利的欢呼声。莫伊谢延科把胜利和牺牲压缩在同一个瞬间,这是一个扣人心弦的交响乐般的尾声,是纪念碑,也是战争的真实写照。《胜利》这幅作品是对战争最痛苦的日子和最后时刻的回忆。画家在处理这个主题时,把战争和牺牲交融,让悲剧和喜剧并存,具有使人产生深刻联想的效果。人物一高一低,一上一下,两个人物形象几乎占了整个画面,显得格外壮观、雄伟。画面的构成既简单又复杂:深褐色的基调,强烈的明暗对比,更衬托出严峻、紧张的气氛,充分展示出生与死这一主题的内涵,以及胜利给人们带来的思索。

风格的转变

莫伊谢延科 母亲们,姐妹们布面油画 200 cm×250 cm 1967年

莫伊谢延科 咖啡店里 布面油画 103 cm×79 cm 1968年

莫伊谢延科表现战争题材的作品除了直接描写战士的生活,还通过群众和战士的关系这个侧面反映战争。《母亲们,姐妹们》这幅作品就是一个例证。“还记得母亲是怎样送我上战场的,还记得,作为一名战士,我是怎样一一经过,又怎样离开那些村庄的。我无法忘记妇女们的眼睛。我试图以一个奔赴前线的战士的目光去读懂它们:开始是特写镜头,然后慢慢地拉远,最后彻底地消失在地平线处。对她们的记忆成为一名战士心中的忧伤、悲痛和希望。”莫伊谢延科的这段体验和回忆,是创作这幅作品的动机和源于生活高于生活的概括。他通过告别这一情节,描写妇女对亲人,也是对正义战争的态度。妇女们一动不动地站在那里,沉默着,目光紧随着离去的亲人,因为她们清楚地知道自己的儿子、丈夫或弟兄为什么奔赴战场。作者除了集中刻画脸部表情,还着重在于手的表情的描绘:有激动地捂住脸的小姑娘的手;有悲痛地无力垂下的妇女的手;有黝黑的布满老茧的手;还有在胸前画着十字默默祝福的手。妇女们的形象简洁和谐、鲜明醒目,占据了画面的整个空间。画家巧妙地运用了人物的间隔,使多个妇女的形象在结构上融为一体。作者有意识地拉长妇女们的身影和端庄的脸形,不难看出这与俄罗斯圣像画上的美学观存在某种有机的联系,赋予作品以鲜明的民族色彩。

1972年莫伊谢延科画完《胜利》后,接着1973年就开始创作《5月9日》,这是一幅具有哲理性的画卷,也是《胜利》的姐妹篇。作者以高度的艺术概括力表现在5月9日——战胜法西斯的纪念日里,不同年龄和不同经历的人对胜利的不同理解。画面描绘的是20世纪70年代一个普通的生活场景:亲朋好友聚集在一起纪念战胜法西斯的日子,对这个具有深刻社会意义的主题——如何看待卫国战争中的爱国主义和公民义务,有着不同的态度。前景里穿着白色衣服的妇女表情严肃、深沉,手持象征着生命的红苹果,向观众提出问题。妇女的背后是几个穿着时髦服装的年轻人,似乎没有什么表情,正在向一位在卫国战争中建立过功勋的老战士祝福。两代经历完全不同的人,对这个纪念日的体验自然不会一样。作者有意识地安排那位复员军人持着红色的酒杯祝酒,时髦的青年则持白色的酒杯,周围的人若有所思,或是回忆,或是思考。作者试图把过去、今天和未来联系起来,立意无疑是好的,但这种哲理性的艺术语言,只宜含蓄地向观众提出问题,以引起人们的联想和思考,却很难以视觉形象来表达。作为视觉艺术的绘画,是不宜过多强调哲理性的。莫伊谢延科后期有的作品之所以令人费解,恐怕就是由于过多地追求哲理性。

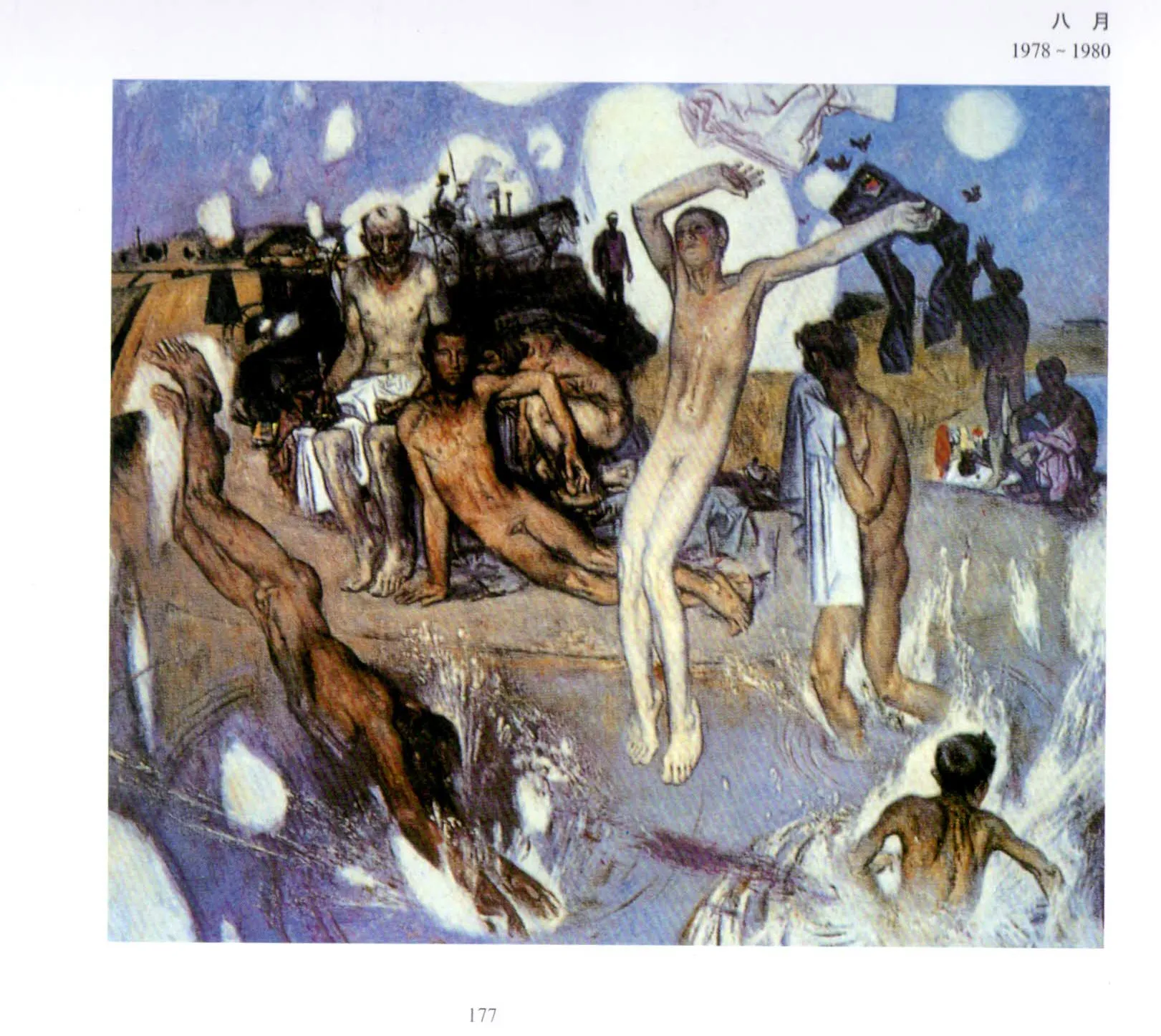

20世纪80年代的创作《回忆》和《八月》,作者有意识地在作品中探索一种理念。如《回忆》这幅作品,依然是围绕战争的主题。画面中描绘两个年轻人,一个躺在山坡上,另一个半蹲在地上休息,双目凝视,似乎在思索和回忆;右上方画的是战争场面,分明暗示着青年人思考的内容,作者采用多层次叠印的手法,把不同的时间和情节,甚至把不同时代的事件集中在一个空间里,把过去、现在和将来联系在一起。这种四维空间的处理手法在绘画上屡见不鲜,但这幅《回忆》想表现什么样的主题思想却有些模糊。又如《八月》,这是莫伊谢延科童年时代的回忆,他曾多次表现过这个题材,早在1958年就画过聚集在草地上的《孩子们》,以及后来1964年的《谢尔盖·叶赛宁和外公》和骑在马背上的《童年回忆》,1966年画的躺在草地上交谈着的《孩子们》,1970年的《在海滩边》表现打球嬉水的孩子们,1974年创作的躺在草地上休息的《孩子们》及《嬉水的孩子们》,1975年画的持球的《孩子们》,等等。《八月》是1980年创作完成的,这幅作品与以往不同,表现的题材依然是一群孩子在嬉水,不过旁边加上了沉思的老人。但无论从内容上、情节上还是动作上,甚至画面构成上均缺乏有机联系,未能统一在这一个具体的场景中,主题思想也不够明朗。因此,许多评论家提出了不同的看法:有的认为这是一幅探索性的作品,多数人则认为作品费解。美术理论家涅赫洛谢夫认为:“在构图上的随意联系,可以加深画面的激情与联想,丰富思想内容和想象,但却使观众莫名其妙。”当然,一幅作品能引起不同意见的讨论,无疑很有意义,因为正如马克思所说:“真理是在争论中确立的。”

从总体上看来,莫伊谢延科的创作表现手法不断从纪实、叙事的手法,逐渐转向寓意、联想甚至象征的表现,在他后期的作品中更多倾向于哲理性和随意性。尤其是他从西班牙旅行回来以后,被西班牙拉曼查传奇式的风车和塞万提斯的堂吉诃德故事所吸引。他创作了《拉曼查》《堂吉诃德》《序曲》《斗牛》《在画室的埃尔·格列柯》以及一系列西班牙风景画等,充满着浪漫和幻想的色彩。尽管作品的题材、体裁、风格和主题各不相同,却散发着深刻感悟世界的气息。令人信服的是,莫伊谢延科纯洁无瑕的内心世界和他轻快的笔触、简洁的造型、炉火纯青的技法,达到了浑然一体的程度,使其创作理念与技术表现和谐统一,在此基础上,确立自我的心灵,给人们带来真挚的情感和美的享受。

莫伊谢延科 八月 布面油画 1978—1980年

到过莫伊谢延科画室,使我能更深刻、更好地理解这位画家。他确是一位十分勤奋、刻苦学习而勇于探索的画家。画室里堆满他的创作草图、习作和各种资料;书架上放着各类书籍:有哲学的、历史的、政治的、艺术的;在工作台上除了画稿、文字稿,还有不少印刷品;墙上挂着埃尔·格列柯、莫迪里阿尼、富鲁贝尔等人以及文艺复兴前期的作品,还有不少立体主义等现代绘画的复制品。可见他在不断地广泛研究大师们的作品,在学习传统的基础上不断实践、不断探索、不断创新。

画家的创作无不是文化环境和社会环境的产物,既受时代的启迪,也受时代的局限。在众多的苏联画家中,莫伊谢延科是一位大胆创新、风格独特、颇具创意的探索性画家,尤其是军事题材方面的作品给人们留下深刻的印象。莫伊谢延科的作品之所以具有很强的吸引力和艺术魅力,在于他有一颗为人民、为艺术的真挚的心,有激昂的情感和强烈的创作冲动,有深厚的生活体验以及与故土紧密相连的基础,有在继承传统基础上不断探索、创新的精神,有熟稔的油画技巧和良好的艺术修养,这使得他能得心应手地表达自己的思想和心灵。所有这些都值得我们,尤其是青年美术工作者借鉴和学习。