青弋江干流节制闸主要水力学问题研究

王越张波(河海大学水利水电学院 南京 210098 水利水资源安徽省重点实验室安徽省·水利部淮委水利科学研究院 蚌埠 233000)

青弋江干流节制闸主要水力学问题研究

王越张波

(河海大学水利水电学院南京210098水利水资源安徽省重点实验室安徽省·水利部淮委水利科学研究院蚌埠233000)

青弋江干流节制闸是青弋江分洪道工程的主要枢纽建筑物,但分洪道中心线、节制闸中心线和青弋江干流主槽中心线之间存在着较大的的夹角,使枢纽整体流态不平顺。本文以模型试验为基础,详细研究了青弋江干流节制闸枢纽布置存在的各种问题,并通过优化节制闸翼墙平面布置、加长消力池并增加消力墩、降低防冲槽高程等措施,使枢纽布置更加合理。

模型试验节制闸水力学平面布置

1 问题的提出

水阳江、青弋江、漳河流域位于长江下游右岸,地跨苏、皖两省,流域面积18850.00km2。流域地处华东腹地,东临太湖流域,经济较发达,但洪涝灾害频繁,严重威胁着人民生命财产安全,也严重制约着区域经济的快速健康发展。青弋江分洪道工程是充分利用老河道,加固(退建)现有堤防、局部新建堤防以及利用已达标堤防形成完整的堤防体系,采取开挖、疏挖等工程措施以扩大行洪河道断面的综合性分洪工程。分洪道总体路线为:进口始于上潮河河口,经马元村上,裁弯取直,在华一村汇入上潮河,沿上潮河,经十连圩进入白了滩,裁埭南圩弯段,经南陵大桥,在三埠管处汇入漳河,沿漳河下行,在石硊圩处裁弯取直,经连河圩两汊,沿漳河在澛港大桥处汇入长江,分洪河道全长47.28km,其中新开挖河道8.09km,疏浚河道39.19km。分洪道上段设计流量为2500m3/s,下段设计流量为3600m3/s。

为对青弋江过流进行有效控制,保证汛期分洪道充分发挥作用,保证流域下游地区及十甲任上游防洪安全,保证十甲任节制闸建后青弋江的通航要求,在青弋江干流(十甲任)修建干流节制闸枢纽(含船闸)。青弋江干流节制闸枢纽工程位于分洪道工程渠首下游,闸址距分洪道口约450m。主要建筑物包括节制闸、船闸和土坝等。因青弋江干流、节制闸和青弋江分洪道间存在较大的夹角,为保障通航安全,保证枢纽整体布置合理,需要进行模型试验研究。

2 工程设计

青弋江干流节制闸主要建筑物包括节制闸、船闸和土坝等。节制闸中心线在闸轴线上游约700.00m处与青弋江主槽中心线相交,夹角约为45°;在闸轴线上游约400.00m处与分洪道中心线相交,夹角约为135°。

节制闸为开敞式水闸,闸孔尺寸为10.00m×13.90m(宽×高),共12孔,孔口总净宽120.00m,闸室总宽148.40m。

船闸由闸首、闸室和上下游引航道组成。该河段为Ⅴ级航道,最大设计船舶吨位为300t,引航道中心线与坝轴线正交,航道底宽36.00m,上游引航道长280.00m,下游引航道长280.00m。

左岸为均质土坝,总长480.00m,坝顶道路路面高程15.60m,坝顶设防浪墙,防浪墙墙顶高程16.50m。

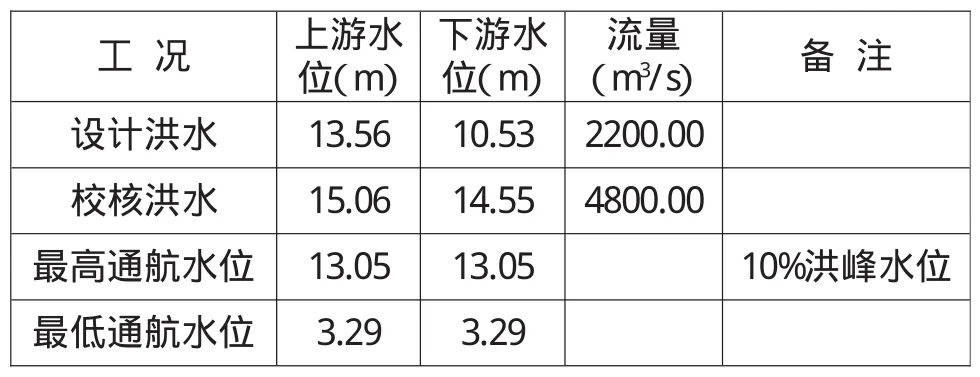

青弋江干流节制闸主要运行工况见表1。

表1 节制闸设计主要运行工况表

3 试验及优化研究

此次研究整体模型比尺采用1∶80,主要用于枢纽的平面布置研究。断面模型取一联2孔进行试验,包括左右两侧缝墩,中间一个中墩,总宽24.60m,在宽0.80m的定型玻璃水槽中开展试验研究,模型比尺为1∶30.75,主要用于节制闸闸下消能工及防冲槽的研究。

3.1节制闸泄流能力

校核水位下,节制闸过闸流量为4820.00m3/s,分洪道流量为3280.00m3/s。校核洪水时下节制闸过流能力满足要求。设计洪水时,水闸运行方式为控泄,在上下游设计洪水条件下,节制闸闸门开度e=3.44m时,即可满足设计过闸能力要求。

3.2枢纽流态及流速分布

原布置方案下,各主要工况分洪道和节制闸均出现不同程度的偏流。校核洪水时闸前400.00m以上主流与节制闸中心线呈约45°夹角,顶冲闸上左侧滩地,顶冲点位于闸上约300.00~400.00m、闸中心线左侧120.00~300.00m范围,然后主流分成两股水流,其中一股水流顺时针方向偏转后进入节制闸闸室,一股水流逆时针方向偏转后进入分洪道。节制闸闸上来流边界右侧与闸中心线夹角约为30°,左侧与闸中心线夹角约为90°;节制闸左边孔出现回流,回流流速达0.54~0.60m/s,左侧第二孔流速较小,仅为其余10孔流速的一半,右侧10孔流速分布基本均匀;闸下主流略偏右侧,左岸滩地均为回流区。分洪道内主流也偏向右侧。

设计洪水时闸上流态包括主流的方向、顶冲点的位置和范围、节制闸和分洪道的入流条件等与校核洪水基本一致。随着总流量的减少,节制闸上下游和分洪道进口流速分布总体略有改善。由于节制闸在设计洪水时为控泄,闸孔出流更为均匀,各孔流速相差不大。闸下左侧翼墙出现局部回流,水跃跃尾已超出了消力池范围。断面模型实测水跃长度达21.00m,与整体模型试验成果保持一致。

3.3枢纽通航水流条件

最高通航水位时,闸上主流偏离航道,闸下水流平顺,上下游航道内无回流,最大横向流速为0.20m/s,满足安全通航的要求。

最高通航水位时,在节制闸过闸流量为1000.00m3/s,分洪道分流2000.00m3/s,或者节制闸过闸流量为2000.00 m3/s,分洪道分流流量为1000.00~3000.00m3/s时,上引航道口门区横向流速为0.10~0.23m/s,满足规范要求,上游引航道制动段和停泊段纵横向流速及下游引航道内回流流速最大值均小于规范规定的上限值。上引航道进口连接段由于受青弋江上游主流的影响横向流速稍大,但由于范围相对较小,对通航安全总体影响不大,设计单位可酌情考虑适当扩宽连接段宽度。

3.4消能防冲

校核洪水时防冲槽末端底部水流流速为2.20m/s,设计工况为1.47m/s,均超过该处河道不冲流速,应适当降低防冲槽高程。

3.5原布置方案存在的主要问题及解决思路

因分洪道中心线、节制闸中心校、青弋江干流主槽中心线之间存在着较大的夹角,故对上游河道、分洪道左右侧裹头进行小范围的修改对改善枢纽总体流态作用不大。

设计、校核洪水时闸上左边孔出现回流,可以通过修改节制闸左翼墙平面布置予以改善。

节制闸下游翼墙后的回流可通过修改下游翼墙曲线予以改善。

设计洪水时闸下消能工消能效果不佳,可通过加深、加长消力池或在消力池内增加辅助消能工予以改善。校核设计洪水时,防冲槽末端底部水流流速超过该处河道不冲流速,应适当降低防冲槽高程。

3.6枢纽优化研究

3.6.1上下游翼墙优化研究

为改善节制闸左侧进流条件,消除左边孔的回流,改善左侧边孔的过流能力,对节制闸上游左侧翼墙进行了三个方案的修改试验:

(1)取消翼墙、将上游边坡顺接至节制闸边墩,该方案校核洪水时,主流脱离边界,节制闸左侧1~2孔回流消失,但过流能力仍较弱,其他各孔过流能力基本均匀,较原型方案略有改善,仍需进一步优化。

(2)将节制闸上游左翼墙曲线修改为半径为30m的1/4圆弧,此时上游流态进一步改善,节制闸左侧2孔的过流能力与其他10孔更为接近,但主流仍集中于右侧10孔,仍需进一步优化。

(3)将节制闸上游左翼墙曲线修改为长轴半径为45m(顺水流向),短轴半径为30m的1/4椭圆,同时,椭圆弧上游端点以与枢纽轴线呈夹角45°的直线段延伸至土坝。修改后,左侧边孔附近回流区消失,节制闸各孔流速分布基本均匀,建议采用该方案。

此外,试验还对节制闸上游右翼墙、下游左右侧翼墙分别进行了椭圆曲线、圆弧曲线等优化试验,与原布置方案相比,流态变化不大,建议其他各处翼墙布置仍采用原布置方案。

3.6.2消能工优化研究

由于原布置方案设计洪水工况时,闸下水流水跃长度超出消力池范围,因此在断面模型中开展消力池优化布置方案试验。消能工优化布置研究进行了消力池加深0.5m、加深1.0m、加长5m、设置消力墩、加高消力池尾坎及其相互组合的共10组试验,各组试验全部按照设计洪水工况进行控制。

试验发现,仅加长、加深消力池或加高消力池尾坎,闸下水跃均不能有效控制在消力池内。只有在加长5.00m消力池的基础上,再增加两排高为1.00m的消力墩才能使水跃完全发生在消力池内。按照断面模型试验成果修改整体模型后,整体模型试验现象与断面模型一致。

3.6.3防冲槽优化研究

将防冲槽顶面高程分别降低1.00m、2.00m、3.00m进行试验。当将防冲槽顶面高程降低3.00m至-1.40m高程时,校核洪水时防冲槽末端最大底速为1.28m/s,设计工况为1.08m/s,最高通航水位工况为0.37m/s。可见防冲槽顶面高程降低3.00m后,各工况防冲槽末端最大低速均出现较大程度地减小,且各工况防冲槽末端底流速均已小于河道理论不冲流速,防冲槽末端下游河道出现冲刷的几率相对较小。

4 结论及建议

(1)节制闸泄流能力满足设计要求。

(2)由于分洪道、节制闸、青弋江干流之间存在着较大的夹角,各主要工况分洪道和节制闸均出现不同程度的偏流;对上游河道、分洪道左右侧裹头进行小范围的修改对改善总体流态作用不大;各工况闸上青弋江主流均对闸上左侧滩地形成顶冲,顶冲区域位于闸上约300.00~400.00m、节制闸闸孔中心线左侧120.00~300.00m的范围内,应加强该区域的防护设计,并在枢纽管理运行过程中加强监测。

(3)最高通航水位时,上引航道口门区横向流速均满足规范要求,上游引航道制动段和停泊段纵横向流速及下游引航道内回流流速最大值均小于规范规定的上限值。上引航道进口连接段由于受青弋江上游主流的影响横向流速稍大,但由于范围相对较小,对通航安全总体影响不大,设计单位可酌情考虑适当扩宽连接段宽度。

(4)将节制闸上游左翼墙曲线修改为长轴半径为45.00m(顺水流向),短轴半径为30.00m的1/4椭圆后,节制闸左侧边孔附近回流区消失,各孔流速分布基本均匀,校核洪水时节制闸总泄量为5500.00m3/s,增加约700.00m3/s。

(5)消力池池身加长5.00m至20.10m,且在消力池中增设两排消力墩后,消能效果良好,有效解决了原布置方案设计洪水工况水跃超出消力池范围的问题。

(6)原布置方案校核和设计水位工况时,防冲槽末端底流速均大于河道原状土理论不冲流速,消力池按最终优化方案布置且将防冲槽顶面高程降低3.00m至-1.40m高程后,校核、设计及最高通航水位工况防冲槽末端底流速均为小于河道不冲理论流速,防冲槽末端下游河道出现冲刷的几率较小■