精神心理因素对功能性和器质性消化不良的影响及临床特点分析

沈 凤

精神心理因素对功能性和器质性消化不良的影响及临床特点分析

沈凤

消化不良是临床上成年人常见的消化系统疾病,根据病因可以分为功能性消化不良(FD)和器质性消化不良(OD),其中FD的发生机制尚不明确,主要与胃排空的延迟、胃容受性扩张能力的下降及内脏的敏感性增强有关[1];而OD是由于胃、十二指肠等器官的疾病、药物及某种因素导致的。有研究显示患者焦虑、抑郁等精神、心理因素与FD密切相关,但是精神、心理因素对FD与OD影响的临床特点尚不清楚,本研究对FD及OD受精神心理因素影响的临床特点进行了分析,现将结果总结如下。

1 资料及方法

1.1临床资料

选取2009年1月至2014年1月在攀钢集团总医院消化内科就诊的449例消化不良患者作为观察对象。将所有患者分为FD组及OD组,其中FD组患者211例,OD组患者238例。所有入选者均符合消化不良的诊断标准,且排除患有肝、胆、胰等疾病者。所有入选患者均自愿参加本研究,签署知情同意书。FD组中,男性120例,女性91例;年龄18~68岁,平均(39.71±12.57)岁;病程5~45个月,平均(25.16±11.35)个月;文化程度为小学及以下62例,初中69例,高中53例,高中以上27例。OD组中,男性136例,女性102例;年龄19~67岁,平均(39.52±12.68)岁;病程5~46个月,平均(25.32±11.58)个月;文化程度为小学及以下78例,初中89例,高中43例,高中以上28例。两组患者在性别、年龄、病程及文化程度方面的差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2观察指标及方法

于患者入组时,对患者的消化道不良各临床症状进行评分,所观察的临床症状包括上腹痛、饥饿痛、恶心呕吐、腹胀、嗳气反酸及食欲不振。均以无症状计为0分;以症状轻微,可从事日常劳动者计为1分;以症状较重,部分影响患者日常劳动者计为2分;以症状重,严重影响日常劳动者计为3分。对比FD组及OD组各临床症状的积分及症状总积分。同时,对患者进行抑郁自评量表(SDS)及焦虑自评量表(SAS)评分,对比两组SDS及SAS评分差异,并对两组患者SDS及SAS评分与临床症状总积分的相关性进行分析。

1.3统计学分析

2 结果

2.1消化不良症状评分比较

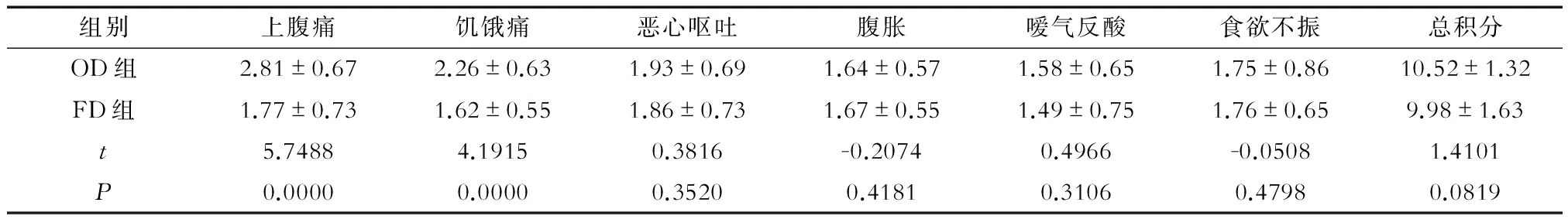

OD组临床症状评分中上腹痛及饥饿痛评分明显高于FD组,差异有统计学意义(P<0.05),而两组的恶心呕吐、腹胀、嗳气反酸、食欲不振及临床症状总积分的差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 消化不良症状评分比较

3 讨论

消化不良的主要临床表现为上腹部疼痛或不适,可伴有餐后饱胀不适、上腹烧灼感、恶心、呕吐等症状,FD的发病机制尚不清楚,主要是由于胃肠道的动力障碍,与内脏感觉异常、激素分泌、幽门螺杆菌感染等因素有关[2];OD的发病多由某些胃肠道或者全身性疾病引起,如消化性溃疡、糜烂性胃炎、食管炎、恶性肿瘤等[3]。有研究显示精神心理因素对消化不良具有重要影响,原因可能是由于“脑-肠互动”导致的。胃肠道是人体唯一由中枢神经、肠神经和自主神经系统共同支配的器官,脑-肠轴可通过双向信息传递将胃肠道功能与情感认知中枢联系起来[4]:一方面焦虑、抑郁等不良心理反应可以通过脑-肠轴兴奋交感神经,使迷走神经和环形肌收缩力降低,胃收缩频率和转导速度减慢,抑制胃动力导致胃肠道动力障碍[5];另一方面可促进肠神经系统合成5-羟色胺、胃动力素等多种脑肠肽,影响胃肠道生理、内分泌和免疫功能,从而导致内脏高敏感性[6]。

本研究结果显示OD组临床症状评分中上腹痛及饥饿痛评分明显高于FD组,恶心呕吐、腹胀、嗳气反酸、食欲不振等症状在两组中没有统计学差异,提示OD组患者的上腹痛、饥饿感较FD组患者突出。因此,对于上腹痛、饥饿感明显的患者可以首先考虑OD,然后再进一步确诊。本研究结果显示两组患者的SDS及SAS评分的差异无统计学意义,说明焦虑、抑郁等因素对FD和OD患者的影响没有统计学差异,不能作为鉴别诊断的依据。研究结果还显示,FD组及OD组临床症状总积分与SDS及SAS均存在正向直线相关性,说明FD和OD患者消化不良症状的严重程度与患者焦虑、抑郁程度呈正相关,与精神心理等异常变化共同刺激中枢神经系统,导致大脑边缘系统和下丘脑的功能异常,使植物神经紊乱,通过内分泌系统、免疫系统、酶系统和神经递质引起胃肠道功能失调[7];消化不良症状加重将促使患者反复去做各种检查,而这种反复的求医行为也会在一定程度上强化其“患者”角色,增加患者的焦虑、抑郁情绪,从而使消化不良症状进一步加重,形成恶性循环[8]。因此,在对消化不良患者进行治疗的过程中,如果发现给予促动力、保护胃黏膜、抑酸等治疗药物的疗效不理想,可以适当使用抗焦虑、抑郁的药物,尤其是对于FD患者。有研究显示抗焦虑、抑郁的药物能明显改善FD的症状,表现为腹痛或腹部不适等与感觉有关的主诉的改变,或者使由于胃肠道动力紊乱引起的恶心、呕吐等症状得到缓解,这可能与抗焦虑、抑郁药物可调节胃肠道局部神经递质的浓度,从而改善胃肠道运动、分泌和感觉有关[9-10]。

综上所述,消化不良(无论是OD还是FD)患者的病情均受到精神心理因素的影响,其消化不良的临床症状与焦虑、抑郁程度呈正相关,因此对于常规治疗无效的患者,给予适当的抗焦虑、抑郁药物及浅层心理治疗,可能对患者的康复具有重要意义。

1 袁海鹏, 李福康, 李改芹, 等. 功能性消化不良患者精神心理因素与十二指肠肥大细胞的相关性[J]. 山东大学学报: 医学版, 2012, 50: 122-124.

2 刘静, 贾林, 雷晓改, 等. 功能性消化不良伴体质量减轻患者的临床特征、生活质量及其精神心理因素分析[J]. 中华消化内镜杂志, 2013, 30: 446-449.

3 李勇, 贺丹军, 魏睦新. 功能性消化不良与精神心理因素的相关性及中药的干预作用[J]. 世界华人消化杂志, 2012, 20: 3081-3086.

4 Chua AS, Keeling PW. Cholecystokinin hyperresponsiveness infunctional dyspepsia[J]. World J Gastroenteml, 2006, 12: 2688-2693.

5 彭建中, 苏川妮. 不同方法治疗功能性消化不良的疗效对比[J]. 中华全科医学, 2013, 11: 692-693.

6 Levy RL, Olden KW, Nalibof BD, et al. Psyehosocial aspects of the functional gastrointestinal disorders[J]. Gastro-enterology, 2006, 130: 1447-1458.

7 姚学敏, 叶必星, 周烨, 等. 功能性消化不良罗马Ⅲ和罗马Ⅱ标准的比较及精神心理状况调查[J]. 中华消化杂志, 2012, 32: 303-306.

8 贾绮宾, 李笠, 阴英, 等. 具心理障碍的功能性消化不良41例临床分析[J]. 中华全科医师杂志, 2011, 10: 207-209.

9 许卫华, 姚树坤, 李妮矫, 等. 中医辨证论治对功能性消化不良患者焦虑、抑郁状态影响的研究[J]. 北京中医药大学学报, 2013, 36: 640-644.

10 陈媛飞. 抗焦虑抑郁法治疗功能性消化不良的效果观察[J]. 右江民族医学院学报, 2012, 34: 291-292.

(本文编辑:周骏)

10.3969/j.issn.1673-534X.2016.02.018

617000攀枝花,攀钢集团总医院消化内科

2.2焦虑抑郁评分比较

两组SDS及SAS评分比较的差异无统计学意义(P>0.05),具体见表2。

2.3精神心理因素与临床症状评分的相关性

FD组及OD组临床症状总积分与SDS及SAS均存在正向直线相关性(P<0.05),见表3。

表2消化不良症状评分比较

组别SDSSASOD组41.35±12.2144.73±10.36FD组42.25±11.5543.68±11.28t-0.29320.3755P0.38510.3543

表3消化不良症状评分比较

组别临床症状总积分rPOD组SDS3.11210.0036OD组SAS3.31550.0022FD组SDS4.21610.0016FD组SAS3.62230.0018

2015-08-15)