公共图书馆在灾区重建中的社会角色——对四川省北川羌族自治县图书馆的五年观察与访谈调查*

肖 鹏,何靖怡,尹肖铃,曹仁君,刘洪强,崔梦珂,梁文静

公共图书馆在灾区重建中的社会角色——对四川省北川羌族自治县图书馆的五年观察与访谈调查*

肖鹏,何靖怡,尹肖铃,曹仁君,刘洪强,崔梦珂,梁文静

公共图书馆在灾区重建中扮演着“被重建者”和“重建支持者”的双重角色,目前各类相关报道和研究关注的主要是前者,后者仍经常为社会和学界所忽略。文章对相关概念进行梳理,通过为期5年的观察和访谈调查,以北川羌族自治县图书馆在“5·12”汶川地震灾后重建过程中所发挥的功用为着眼点,从信息服务、场所和社区合作者等三个中心探讨公共图书馆作为“重建支持者”这一社会角色的职能。

灾区重建灾难响应北川县图书馆5·12汶川地震公共图书馆社会角色

引用本文格式肖鹏,何靖怡,尹肖铃,等.公共图书馆在灾区重建中的社会角色——对四川省北川羌族自治县图书馆的五年观察与访谈调查[J].图书馆论坛,2016(8):65-71.

1 研究缘起与概念界分:“重建支持者”角色的提出

2008年汶川大地震发生后,包括四川省北川羌族自治县图书馆(以下简称“北川图书馆”)在内的文化设施建设受到图书馆界、建筑界、文化界的高度重视。以灾区重建为主题形成的相关研究中,图书馆界主要关注的是设计灾难预案、在废墟中建设新馆等问题,即将图书馆视为“被保护者”与“被重建者”。值得注意的是,本地的公共图书馆在灾后还常常参与到重建过程之中,扮演着“重建支持者”角色。本文拟观察公共图书馆作为“重建支持者”这一社会角色的功能发挥,界定、阐述和探索一系列相关问题,并试图申明:图书馆在施行这一角色功能的过程中,关键在于保持对本地社群的关注,具体而言,即对一个灾后人心惶惶、无论物理结构还是心理结构都有着较大变动的社区给予足够的观察与关怀,寻找公共文化服务的切入点和立脚点。由于这一问题目前尚未有完全的阐述,本文所涉及一系列术语体系需要规范。

首先是对公共图书馆的界定。本文所提及的“公共图书馆”更倾向于民享的知识福利制度范畴,而非实体建筑或者个体化的组织,这一概念的界分虽逐渐成为现代图书馆学的底层共识,在这里却有强调的必要。比如,本文关注的北川图书馆是汶川地震后四川省绵阳市受灾最严重的建筑体之一,当时图书馆馆舍基本全毁,图书馆队伍也受到较大打击,但图书馆在震后迅速建立“帐篷图书室”等,开展相关服务。从这个案例看,当时建筑或个体化组织角度的“公共图书馆”已不复存在,但制度和服务视野下的公共图书馆则依然留存。

其次是“灾后重建”的定义主要涉及内容范围和时间范畴。本文采纳的概念范畴较为宽泛:从内容来说,“重建”不仅仅是建筑、设备的修复和重造,更包括心灵创伤的修复与制度缺口的弥补;从时间来说,涵盖灾难初发后的抢救过程,到数年乃至于数十年后与该次灾难相关的地域、人群的整体恢复工作。一般来讲,灾难发生后短期的行动可以称为“响应阶段”,在此基础上,笔者将后续纯粹的硬件重建时期称为“建设阶段”,更为长远的心理和“软件”的恢复时期称为“后续阶段”。本文的论述范围涵盖三者。

再次是对“社会角色”和“社会功能”的说明。对当代公共图书馆的角色和功能划分是多种多样的,每个社会角色之下都有各自的功能范畴。从角色的角度来看,可分为在法律文本规定以内的“规定性角色”和规定之外的“开放性角色”;从功能的角度来看,有“显功能”与“潜功能”的划分[1]。在本研究中,图书馆作为“重建支持者”的角色属于开放性角色范畴,这意味着图书馆为灾区重建过程所提供的支持性工作,有一部分是制度设计者或工作人员有意识的、主动的服务,但在目前,更多的功能发挥是被动的、隐性的,某些时候连图书馆运营者本身都未曾察觉。发掘并阐明公共图书馆这些方面的功能有助于图书馆和文化部门在特殊时期规划其工作重点,并帮助图书馆员设计并延展其服务体系。

2 文献综述

早年国内外对灾难中公共图书馆的社会功能的研究主要从保存馆藏资源的角度展开论述。1978年联合国教科文组织颁布《关于保护可移动文化遗产的建议》,随后的几十年里建立《世界记忆名录》,发布《世界记忆之逝去的记忆——20世纪被破坏的图书馆和档案馆》等报告,这些措施与大型灾难中珍贵文献所遭遇的重大损失息息相关[2]。正因为如此,欧美图书馆界较早提出了“所有图书馆都应制定灾难应对计划解决对馆藏有威胁的紧急事件”[3]的观点,认为在灾难之中公共图书馆最基本的职责是保护馆藏。

近年来,世界范围内的学者和图书馆员对图书馆在灾后重建中的职能定位和价值理解发生变化,总体上赋予了图书馆更多的期待。Jaeger等在对墨西哥湾地区的风暴灾难进行分析后,将图书馆支援灾区重建的作用分为七种:(1)帮助社区进行灾难准备;(2)提供紧急信息通道,成为社区信息交流中心;(3)提供避难所;(4)提供饮用水、冰、食物、药物;(5)关心社区成员的需要,如救援文件的撰写、儿童上学问题、建立临时的图书馆;(6)与救援组织机构合作;(7)灾难善后[4]。随后,Featherstone等对图书馆在灾后重建的职能有了更清晰的划分,包括八方面:(1)机构支持,作为灾后的指挥部,安置学生、医生、护士等专业人士;(2)馆藏管理,保证提供获取馆藏的途径;(3)信息传播;(4)机构内部的计划者;(5)社区支持者,包括组织志愿者、帮助寻找工作和住所、帮助受灾者寻找家庭成员、填写政府的表格;(6)政府的协助者;(7)教育者和训练者;(8)信息社区的建造者[5]。正如Moore等的归纳,以上这些条目繁多的功能可以划为两类:“提供灾难重建支持”和“信息支持”。此外,Moore等更细致地阐述了图书馆灾后信息工作与日常信息工作的差异,指出图书馆在这一期间的工作焦点是帮助民众:(1)寻找并联系失踪的或失散的或无家可归的亲友;(2)帮助填写联邦紧急事务管理局的表格和保险单;(3)核实被疏散社区的新闻和更新信息;(4)协助查找关于灾民社区或工作地点的灾后状况[6]。

上述研究大多从“Response”的角度进行阐释,关注的是短期内图书馆和图书馆员所能提供的服务和相关的注意事项,而对“建设阶段”和“后续阶段”的论述较少,其角色功能定义更类似于一张固化的列表或清单。由于缺乏抽象性的总结,对不同的图书馆资源条件、灾难背景和环境变化缺乏足够的适应性和灵活度。此外,笔者进一步思考的问题是:这种灾后反应的行动力固然对发挥图书馆的价值有着极大的意义,但对图书馆员自身而言,是否超出了工作范畴?中国许多地区仍然缺乏具备专业素养的图书馆员,是否能承担起相应的职责?这两个问题看似敏感,但穿透幕布、回归现实,或许才是通往职业化和专业化的关键途径;这种忧虑并非对图书馆精神进行否定,恰恰是落实图书馆精神最重要的一步。基于对已有文献的分析和后续两个问题的探讨,笔者试图继续提出并回答更多的“子问题集”:在极端的情况下,图书馆员应该做什么?能够做什么?做到何种地步?等等,这是本文问题意识形成的大致思路。

3 研究方法与调研过程

研究团队对汶川、北川的公共图书馆重建保持了较长时间的关注,这一关注缘于程焕文教授在震后不久发起的“图书馆家园”计划。团队成员真正接触到一线情况是在2011年中山大学博雅班与资讯管理学院实施“服务研习:汶川县、北川县图书馆灾后重建公益学习项目”①,该项目一个主要内容是派遣志愿者参与汶川县、北川县图书馆的重建,同时展开社会调研等方面的学术训练。在项目早期,团队并未专门关注本主题的相关研究,但由于所选地区和项目的特殊性,不少志愿者完成的调研报告都与图书馆灾后重建有密切的关系,2011年开始形成的这批调研报告和评估报告成为本课题早期的研究素材。2014年暑假,5名课题组成员为完成本课题,专门参与到服务研习项目之中,在当地寻访资料、开展访谈和体验式调研。

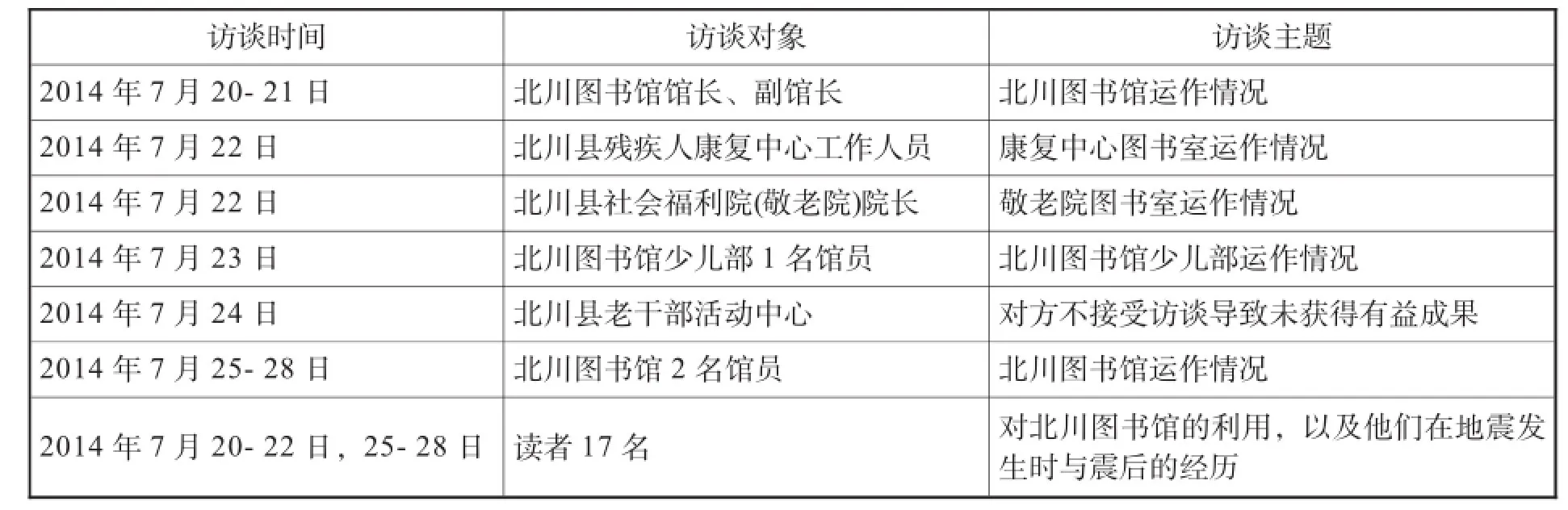

表1 本研究整体访谈情况

值得注意的是,这些访谈提供的有效素材比团队所预估的量级少许多,而在其他非直接与本研究主题相关的调研、甚至非调研活动中,反而获取到不少意料之外的材料。比如,在2014年的调研中,课题组偶遇三组到本地开展志愿者活动的大学生队伍,在经过没有事先准备的简单访谈后,课题组才意识到,由于其他公共服务机构的开放程度有限,北川图书馆成为外来志愿者开展活动的中心据点,这意味着图书馆履行“重建支持者”角色时,部分职能是隐性的,并非简单的观察或询问、访谈可以获得。正因为如此,课题组在2015年暑期的服务研习结束后,结合最新的调研报告形成阶段性的素材积累,再对这一课题做出全面的分析。

2015年10月,笔者对访谈记录、历年调研报告共31份(2011年3份、2012年14份、2013年4份、2014年7份、2015年3份)进行内容分析,分析著录项包括编号、受访者/调研主题、访谈摘录、访谈关键词、对应社会功能、备注。其后主要对“对应社会功能”项进行聚类,形成以信息服务、场所、社区合作者3个中心的功能体系,大致勾勒出图书馆作为“重建支持者”的职能范畴。

4 结果分析

北川图书馆(老馆)在“5·12”特大地震中被完全震垮,大部分馆藏文献被埋和损毁,有一名图书馆工作人员在地震中遇难,而馆长李春被埋75小时后获救,受伤严重[7]。在条件极度困难的情况下,该馆于2008年6月建立北川第一个“帐篷图书室”;随着灾情好转,又在安昌县各灾民安置点建立“板房图书室”;随后建立安昌县图书馆,这是北川图书馆参与灾后重建工作的开始。2009年1月,北川新县城启动重建,图书馆开设流动书车进入重建工地。直至今日,虽然北川新县城已经成型,许多重要建筑投入使用,但当地仍面临灾后创伤、社会结构调整等挑战,图书馆仍有望在其中发挥积极的作用。

整体而言,北川图书馆从短期的灾难响应到长期的建设阶段和后续阶段,其“重建支持者”角色可以从三方面来展开分析:(1)以传统的信息服务为中心;(2)以场所为中心;(3)以社区合作者为中心。通过这三方面,笔者勾勒出图书馆在灾后重建工作中的主要职能和服务体系。本文主要以北川图书馆及本地社区为样本展开,但将各类职能抽象并总结成这“三个中心”,试图为不同图书馆在不同灾难环境下施行其职能提供可行的向导和思考框架。比如,当所在区域发生水灾,图书馆在自身仍具备服务能力的前提下,同样可以从信息服务、场所和社区合作三个角度切入,考虑如何行动。具体该如何行动?下文对北川图书馆具体的服务形式和服务内容进行描述,便于图书馆员理解和感知相应服务的实施情景。情境的基础是社区,正如上文所言,理解灾后人心惶惶、结构陡然变动的本地社区,进而探讨公共文化服务的切入点才是本文的中心议题。

4.1以传统的信息服务为中心

信息保存和提供是公共图书馆的传统服务项目,但在灾难发生情境下,这些工作无论是在内容上、形式上,还是在目的上,都有极大的不同。在灾区通信设施和电子设备被毁的特殊环境下,图书馆提供的文献资源,如报纸、图书、期刊,甚至零碎的纸片,都可能成为灾民重要的甚至唯一的信息来源,这一情况在移动设备尚未完全普及的地域尤其如此。而随着救援的到位和时间的推移,信息供给渠道逐渐恢复常态,此时图书馆的关注焦点可能会集中到突然剧增的特殊群体,如肉体和心理创伤者、外来重建工人和援救团队。

北川图书馆的信息服务,在响应阶段主要通过板房提供基本的文献借阅,并未提供前述外文文献中提及的寻人、帮助填写表格等服务。我国图书馆向来缺乏该类服务内容,且当时北川图书馆受到严重损坏,开展这些服务项目并不现实,但它们与图书馆作为社区信息中心和支持信息素养的定位相吻合,或许今后可事先做出相应的服务预案。而到了建设阶段和后续阶段,北川图书馆由于重建,图书馆本身的定位有所变化,新的建设使得现代图书馆理念有机会注入原有的文化体系,新的设备和资源也带来了更多的读者。在服务研习项目开展的早期,《绵阳市县级以上公共图书馆灾后重建现状与存在问题调研报告》等调研报告已注意到震灾前后入馆人数、群体等数字的变化,这些变化往往建立在传统信息服务职能的优化之上。一个典型的案例是灾后北川图书馆用户中,老年人群体和学生群体的借阅数量、到馆人数都有较大提升。以上是北川图书馆提供信息服务的概况,更明显地体现出图书馆在重建过程中主动性的是两项服务:为受灾群体和援建者提供阅读服务和特色文献的收集与保护。

4.1.1为受灾群体和援建者提供阅读服务

为受灾群体提供阅读服务在上文中已有论述。在“响应阶段”开展借阅等服务其实面临极大的困难,比如文献资源极为稀缺,谈不上筛选。但从北川图书馆的实践看,在这一时期读者的要求不高。受访馆员表示,当时读者并不在乎读什么,有一些东西可以读已经能够达到转移注意力、缓解精神紧张的效果。

在受灾群体之外,一个容易被图书馆服务忽略的群体是“援建者”。在北川案例中,这一群体的图书馆利用者主要包括响应阶段的抢救人员和医务人员,建设阶段则以援建工人为主。在灾难发生不久的响应阶段,抢救人员和医务人员往往要承担负担极大的救援工作,工作间隙在临时搭建的板房图书室阅读是他们放松身心的主要甚至唯一方式。在建设阶段,由于灾区建设需求旺盛,外来劳动力大量涌入。据北川图书馆馆长介绍,援建北川县的山东工人尤其喜欢到图书馆读书,特别是重建的早期,援建工人在读者中占很大比重,其阅读需求集中于轻松类读物,有小说化倾向。与此同时,图书馆还需要为援建者提供专业书籍,补充其救援知识。一名2008年到北川援建、其后留在本地的医师表示:我们毕竟是给人作康复,需要专业书籍来更新知识;现在康复医学类的图书比较匮乏,希望再援建点书籍,关于康复医学类的书看了后能更好地服务康复者;康复从国外引进,现在用的知识是学校学的,当年还比较新,但是现在可能被淘汰了,因为四川的康复发展比较快。

4.1.2特色文献的收集与保护

特色文献保存主要涉及两方面的职能:一是对图书馆珍贵文献的保护;二是收藏与灾难相关的特殊文献。前者在文献综述中有所提及,时至今日都被视为图书馆在灾难过程中的核心职责之一;后者则从另一个角度诠释图书馆作为“社会记忆”的职能。

从特殊文献保护方面看,北川是我国唯一的羌族自治县,拥有包括羌族文化、大禹文化、古人类遗址文化、红军文化等多种复合的文化体系,与之对应的是各类相关文献的典藏。根据对北川图书馆副馆长的访谈,由于灾难降临极其突然,图书馆几乎被夷为平地,只抢救出一批珍贵的羌族历史文献,整体损失非常严重。根据另一份资料,文献损失包括多年来收集和整理成套的北川羌族自治县地方文献资料、禹羌文献资料、红色文献资料,以及包括五卷《石泉县志》在内的珍贵古籍,共计3万余册[8]。因此,在建设阶段,图书馆面向社会收集和整理地方文献、禹羌资料、北川红色文化资料,以延续羌族文化发展,并将其收藏于新北川图书馆,新馆建设特别强调文献保护和防灾预案。此外,为保护部分老化和破损文献,在四川省图书馆倡导下,北川图书馆已将收集到的羌族特色文献数字化并上传至网络,可在四川省图书馆主页查询。

另一方面,图书馆对地震灾害过程和事后情况的记录有着特殊的意义,“记录”永远不仅仅是“记忆”,它对于本土社区的自我治疗、地方史的保存、社区文化的塑造和维系都有着重要的价值。北川图书馆新馆已建立地震方面的文献收藏室,集中收集、整理和典藏两个主题的文献资源:一是“5·12”地震及震后重建相关的图片、一手资料、出版物等;二是地震防灾方面的书刊。北川图书馆旧馆已成为地震博物馆的一部分,被永久保存,供后来者纪念。这些工作还可以更深入地往社区和普通民众方向发展,在人手有限的情况下,适合与相关机构合作,建设口述历史、社区记忆档案等项目。

4.2以场所为中心

作为场所或公共空间的公共图书馆是最容易被忽略的因素之一,在不少灾难报告中,公共图书馆场馆承担起接纳灾民的职责。在汶川地震中,北川图书馆馆舍受损,在响应期间,“场所”职能体现得并不明显;而在后续的两个阶段,随着北川图书馆新馆建成,由于配备文献、空调和电脑,颇受当地居民青睐,成为日常休闲去处,这部分内容在4.1开篇处有所论及,不再赘述;以“场所”为中心的、比较有特色的“重建支持者”职能主要体现在两项:为灾区民众提供休憩和少儿托管场所,以及作为志愿者活动的据点。

4.2.1为灾区民众提供休憩和少儿托管场所

地震发生后,灾区难免会弥漫着悲伤沉重的气氛。北川图书馆在撤去帐篷之前,每晚都播放电影,为民众提供茶余饭后休憩的场所之余,安抚民众情绪。一名参与该工作的人员说:我印象比较深的是群众比较喜欢看《冲出亚马逊》,还喜欢看抗灾的晚会,本来打算两天放完的,但是群众很想看,所以看完上半部分就接着放下半部分,有时会放到夜里一两点。

在这个特定的事件下,图书馆为民众营造了可供休息和交流的公共文化空间,“帐篷图书室”“板房图书室”“北川图书馆”有可能成为民众心目中特殊的“集体回忆”的代名词。

作为少儿托管场所的案例也值得关注。在灾难发生后的一段时期,多个板房图书室成为少儿托管场所,当时每个板房图书室只有一名工作人员,既要管理图书室、登记借还书,又要帮忙照顾儿童,整体上比较困难。但对部分北川居民而言,图书室是适合托管儿童的地方,一方面儿童在图书馆中有人照看,另一方面还可以培养儿童的阅读习惯。在访谈过程中,当地居民比较直接地表达了“翻点书好过到处乱跑让人担心”之类的意见。由于没有发生过一起安全事故,图书室深得社区民众的信赖。在响应和建设阶段之后,灾后临时安置点的部分板房图书室改造成农家书屋,其中一家继续开展儿童托管服务。

4.2.2作为志愿活动的据点

“5·12”地震的严重性使得在地震发生后一段时间内,受灾地区成为NGO和志愿者团队的关注区域,他们在抢救和重建过程中发挥了重要作用。2014年的调研报告《北川NGO机构的社会价值和现存问题》曾对这一问题展开调研,以当地的“中国心”组织为例,至今已发展起助学项目、种子计划等多个项目,介入当地社区生活的方方面面;还有很大一部分是以学生为主的短期服务项目,来自中山大学、武汉大学、西南民族大学等高校。不少志愿者组织和机构借用图书馆的场地开展活动,其原因可能是当地图书馆之外的公共文化设施能够提供的公共空间并不充裕、对外的开放程度有限。随着时间的推移,不少相关机构由于支援期间与图书馆建立起良好关系,至今仍愿意在北川活动,但许多项目逐渐去“灾区化”,和普通的志愿服务差异不大,如计算机培训、手工、绘画、合唱、演讲、话剧。

4.3以社区合作者为中心

图书馆依存于社区,然而如何整合社区资源,特别是和文化系统之外的组织构建合作关系一直是棘手的问题。即便在今日的图书馆界,虽然“人本位”理念基本取代“书本位”理念,但除少数大型图书馆外,其他图书馆缺少主动形成和维护公共关系的传统。不过,在灾后重建过程中,本地图书馆很容易自发性地与内外部组织形成合作关系。由于灾后社区民众的需求较为突出和明确,图书馆更容易积极参与到合作之中;而外部组织也更愿意主动提供支持,这是特殊环境造就的契机。

图书馆作为“重建支持者”在这一方面的工作,主要是与相关的专业组织构建合作关系,形成服务与资源体系的互补。比如,北川图书馆与北川县残疾人康复中心建立起长期的合作关系。北川县残疾人康复中心于2012年由香港援建,2013年2月投入使用,主要负责残疾人和地震伤员的康复。一般地震伤员是指截瘫伤员,手术后要进行功能性训练,并进行护理。笔者在与北川县残疾人康复中心工作人员交流时,他们提到康复者对文化生活的需求:康复者一般一天训练2小时,其余时间可能会看电视或坐轮椅打乒乓球;虽然康复中心配有电视和网络,但这些资源比较紧缺,只能同时供少数人使用,而很多伤者连一些简单的休闲锻炼(如打乒乓球)也不能坚持很长时间。在这种情况下,北川图书馆在康复中心建立图书室。该图书室成立的另一个原因是:灾后一段时间,香港康复会、无国界社工等前来开展活动、进行心理疏导,但雅安地震发生后,因抽调人手前往雅安,相关活动数量大大减少,图书室的成立在一定程度上填补了这个空缺。调研发现,康复者的阅读目的主要以学习生活技能、休闲和自我心理调整为主,比较受欢迎的图书主题包括美术、养殖、织毛衣、羌绣。调研发现,还可以针对康复者开展很多工作。比如,大部分康复者对今后的生活问题感到焦虑,由于身体不便利,他们可能失去了原有的谋生技能,工作机会大为减少,这正是生活技能类图书备受青睐的原因,职业培训或计算机教育等服务正是这一群体的迫切需要。

进一步延伸,其实与这些康复或支援组织开展合作,不仅仅是履行图书馆的职责,更重要的意义还在于图书馆可以借由专业组织接触到广泛的特殊群体,并依靠合作关系了解他们的需求,以灵活的方式予以配合和满足。这也是为什么在归类时,笔者没有将相关案例放到“以信息服务职能为中心”的类目之下——由于这些合作关系的构建,图书馆的服务体系有着更多的可能性。

值得注意的是,除了与外部专业机构谋求合作之外,公共图书馆如何与相关的信息机构展开协作与配合也是这一视角下应当关注的问题。比如,震后的北川图书馆在当地政府的支持下,将农家书屋、地方图书室和流动图书车等纳入工作体系,统一协调,构建起多层级的图书馆服务体系。

5 结语

本文主要梳理了北川图书馆在灾后重建过程中能够发挥的社会功能、尝试挖掘其潜在的功能。可以说,作为“重建支持者”的图书馆在灾后重建的不同阶段有不同的任务和职能:在灾难发生后短期的响应阶段,图书馆员需要以敏锐的触觉为灾民提供全方位的支持,此时越是基础性支撑越关键;中后期的重建工作则应当关注如何配合变动的社区需求。一个冷酷无情的事实是:在不少地方,这些机会即使错过了,普通民众也不会在意,因为他们对图书馆和图书馆职业本身缺乏足够的期待。正因为如此,一旦能够把握特殊的时机,图书馆便有望切入社区,赢取居民信任,塑造图书馆员的职业形象。

从更高的层面看,本文所谓的“重建支持者”社会角色似乎并没有脱离图书馆最传统、最核心的工作,更多的是在原有职能基础上的延伸,甚至职能本身并无变动,只不过受众和对象有所不同。这也是笔者试图强调的:当我们为图书馆发掘、设计、拓展全新的社会角色和服务对象时,其考虑并不应当是空中楼阁式的,超脱于图书馆和图书馆员本身能力范畴之外,而是对核心职能的捍卫和加强,或是围绕服务对象的新需求所做出的新调整。在本文的案例中,正是因为“灾难”这一重大的外部变量导致图书馆所在社区在各方面的剧变,图书馆才衍生出“重建支持者”这一角色;也正是在这样的情况下,图书馆员才需要从信息服务、场所和社区合作者这三个角度出发,构建特殊时期的特殊服务体系。

这一原则对于回答其他类似的问题或许有一定的帮助。比如,高校图书馆向社会开放的争论,我们要思考的是:对高校图书馆而言,其扎根的社区变化了么?而“向社会开放”是否与这种变化的趋势一致呢?如果有,怎么向新型的社会角色和职能转变?对于每一个图书馆而言,其回答都是不一样的,因为世界上找不出两个全然一致的社区。社区间的相对差异与用户需求上的永恒变更才是图书馆能够持续存在的原因,而这种存在需要以图书馆的不断自省与调整为前提。

注释

①本文论及“服务项目”参见:周旖,肖鹏.服务研习:图书馆学研究生实践教学改革探索[J].中国图书馆学报,2013(1):22-30.

[1]周旖,肖鹏.我国公共图书馆规定性角色研究[J].国家图书馆学刊,2015(4):32-44.

[2]林明,周旖,张靖,等.文献保护与修复[M].广州:中山大学出版社,2012:309-311.

[3] A.J.M.den Teuling.Wegwijzer bij waterschade in archieven en bibliotheken en het opstellen van een rampenplan[J].Derestaurator,1988,18(2):44-53.

[4]Jaeger P T,Langa L A,McClure C R,et al.The 2004 and 2005 Gulf Coast hurricanes:Evolving roles and lessons learned for public libraries in disaster preparedness and community services[J].Public Library Quarterly,2007,25(3-4):199-214.

[5]Featherstone R M,Lyon B J,Ruffin A B.Library roles in disaster response:an oral history project by the National Library of Medicine[J].Journal of the Medical LibraryAssociation:JMLA,2008,96(4):343.

[6]Moore M,Burrows S,Collins M,et al.Libraries and publishers respond to disaster with groundbreaking collaboration[J].Journal of Electronic Resources in MedicalLibraries,2011,8(1):54-62.

[7][8]谭继和.爱心文化与美好家园建设[M].北京:中国文史出版社,2010.

(责任编辑:刘洪)

Research on the Social Role of Public Library in Disaster Recovery——A Five-year Observation and Interviews Revolved around Beichuan Library

XIAO Peng,HE Jing-yi,YIN Xiao-ling,CAO REN-jun,LIU Hong-qiang,CUI Meng-ke,LIANGWen-jing

Regarded as a part of reconstruction in disaster areas,public library is in fact playing dual roles in the process of disaster recovery,which refers to its functions as a Rebuild Supporter.The authors clear related concepts and analyses public library as a Rebuild Supporter from three paths:information-oriented,placeoriented and community cooperator-oriented.The analysis is mainly based on a five-year observation and interviews revolved around Beichuan Library after the 512 Earthquake.

disaster recovery;disaster response;Beichuan Library;512 Earthquake;social roles of public library

*本文系国家社科基金青年项目“公民权视域的社会弱势群体公共信息服务权益研究”(项目编号:12CTQ011)研究成果

肖鹏,中山大学资讯管理学院博士研究生,现为哈佛大学联合培养博士生;何靖怡,中山大学资讯管理学院2014级硕士研究生;尹肖铃,曹仁君,刘洪强,崔梦珂,梁文静,中山大学资讯管理学院本科生。

2016-02-27