基于职业能力培养的高职公共英语教学改革与实践研究

孙丽梅

(河南工学院 外语系,河南 新乡 453003)

基于职业能力培养的高职公共英语教学改革与实践研究

孙丽梅

(河南工学院 外语系,河南 新乡 453003)

文章以提高高职学生的职业能力为目标对公共英语进行了教学内容、教学方法、教学环节、教学评价方面的改革设计和实验,结果显示改革有助于提高学生的职业能力和对教学的满意度。进而提出高职英语应重设教学理念、完善课程设置、加强师资建设、改进教学方法、优化评价体系的建议。

职业能力;公共英语;教学

1 研究背景

在全球经济一体化的今天,许多企业在实际工作中都要接触到英语,如接待外宾、阅读英文合同及产品说明书、撰写商务信函等,因而要求员工具备用英语解决职场问题的能力。然而,我国的高职公共英语教学受传统教学模式影响太深,虽历经改革,还是以通用英语(EGP)教学为主,往往只注重基础知识的传授及应试能力的提高,导致许多学生走出校园后,英语基础知识和技能难以满足岗位需求。

本研究从企业需求出发,探索基于职业能力培养的高职公共英语教学改革方案,尝试在教学内容、教学方法、教学环节、教学评价等方面进行调整,并通过实践教学检验改革效果,以期为公共英语教学的更好开展提供参考。

2 研究设计

首先以培养学生的职业能力为目标设计一套新的教学方案,然后通过对比教学检验学生的学习效果。

2.1研究问题

(1)改革教学是否有助于提高学生的职业能力。

(2)学生对改革后教学的满意度是否提高。

2.2研究方法

研究采用测试和问卷调查两种方法。测试是为了检验真实的教学改革效果,即改革后的教学是否比传统教学更有助于提高学生的职业能力;问卷调查是为了查看学生对教学改革的相对满意度。

2.3研究过程

研究选取英语水平相差不大的两个班级进行为期3个月的对比教学实验。在其他资源不变的情况下,控制班沿用传统的通用英语教学模式,而实验班采用新制定的模式,进行以下改革:

首先,教学内容方面:关注职场和行业。

高职英语职业能力培养体系应体现两大主题,即英语应用能力+职业技能[1]。而传统的通用英语教学内容主要与西方文化、科技、生活方面有关,与学生未来的职业岗位联系不大,脱离了职业需求。所以本次教学改革中在教学内容方面特别增加了职场口语交际和英文商业信函的学习,并加大练习力度,强化学生的语言应用能力;还引入了简单的行业英语知识,让学生对行业有一定的了解,能将通用英语技能与行业知识运用合二为一。

其次,教学方法方面:形式多样,模拟职场。

为了激发学生的学习兴趣,本次教改大力转变教学方法,根据每次课的学习重点采用不同的教学方法,如案例教学、任务教学等,努力用新颖的教学方法吸引学生的注意力;此外,根据学习内容创设不同的职业场景让学生进行模拟训练,尽可能让学生与未来职场近距离接触,提前获知职业需要。

再次,教学环节方面:以学生练习为主。

收稿日期:2016-03-28

作者简介:孙丽梅(1982―),女,河南新乡人,讲师,硕士,主要从事英语教学法及语言学研究。

美国教育家杜威创立的实用主义教育理论是非常适合培养职业能力的,他倡导“做中学”[2]。此次教改中,我们强调了学生的参与性,通过双向式交际,缩短教师的授课时间。教师将学习内容呈现之后,即由学生单独或组队进行练习,教师再根据学生表现给予指导,既加强了应用能力的锻炼,又利于学生在实践中发现自己的薄弱环节和不足之处,便于更好地调整提高。

最后,教学评价方面:不以一次性的理论考试成绩作为最终结果,重视平时成绩。

这样一方面可以提高学生的学习积极性,另一方面利于非语言能力的锻炼。现在许多用人单位十分重视团队合作能力,所以实验班学生的平时表现中不仅包括个人表现得分,也增设了团队合作总体得分。教学中学生有时需要组队完成某项任务,于无形中培养学生的团队合作能力,以适应未来职场的需要。

3 研究结果

3.1英语职业能力测试结果

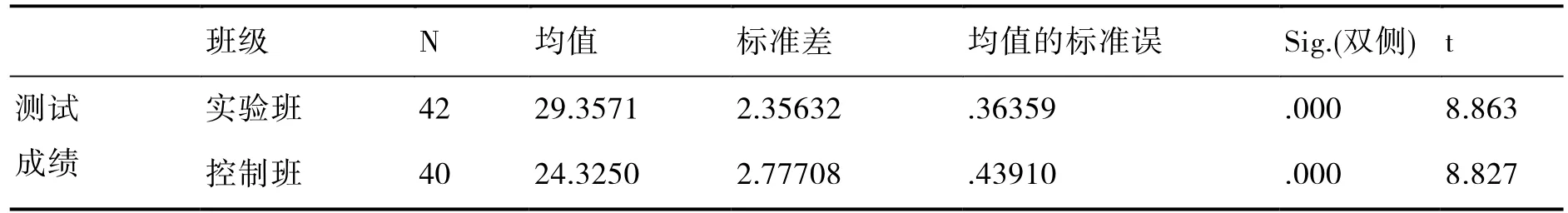

对比教学结束后,在企业专门人员的指导下针对英语职业能力测试设计了一套考核试卷,内容包括听力理解、日常交际问答、资料翻译和商务函电写作四个部分,总分40分。实验班和控制班的学生于同一时间接受了测试。测试所得数据运用 SPSS软件进行了独立样本的T检验。检验结果如表1所示:

表1 测试成绩组统计量

从表1可见,实验班和控制班在测试中的平均成绩分别为29.3571和24.3250,实验班高于控制班。t=8.863,p=.000<0.05,表明实验班和控制班之间存在显著性差异。这说明,经过对比教学后,实验班的学习成效明显高于控制班。由此,可以推断实验班的改革教学比控制班的传统教学更有助于提高学生的职业能力。

3.2教学满意度问卷调查结果

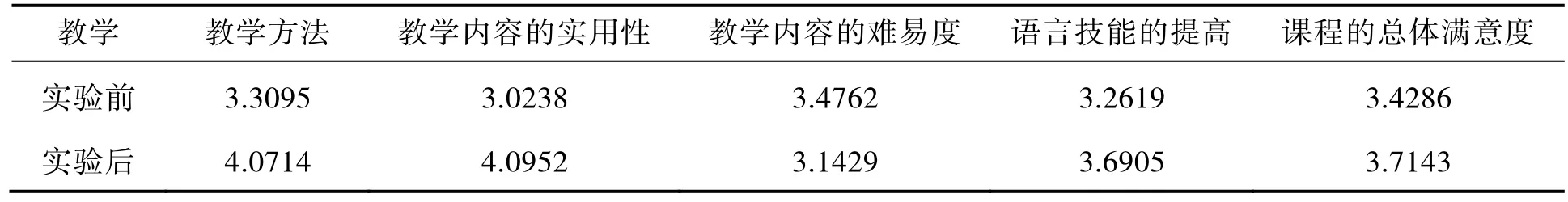

为了进一步了解教学改革的效果,实验班学生还接受了改革前后的教学满意度调查。调查问卷采用里克特量表的形式,包含以下测量指标:课程的教学方法、教学内容的实用性、教学内容的难易度、语言技能的提高及总体满意度。然后按非常不满意、不满意、基本满意、 满意、非常满意的选项分别赋值1、2、3、4、5。所得结果如下:

表2 实验前后满意度均值比较

从表2可见,在课程的教学方法、教学内容的实用性、语言技能的提高及总体满意度四个方面,实验后的满意度均值都高于实验前。这说明学生对改革后的整体教学更加满意。学生肯定本次教学改革的教学内容对职业能力培养的贡献,对改革后的“以学生为中心,实践为主”的教学方法也更加认可。此外,由于教学改革中练习环节增加很多,实验后的语言技能提高满意度也有所增加。

教学内容的难易度是唯一一个实验后满意度低于实验前的指标,这说明学生对于职业及行业知识的添加和培训还是不太适应,感觉比以文化介绍和故事为主的通用英语学习吃力。所以,今后的教学内容选取方面还应再进一步斟酌。

4 对高职英语教学的启示

本次研究的结果显示,以职业能力培养为目标对公共英语教学从教学内容、教学方法、教学环节等方面进行改革有利于提高学生的职业能力和对教学的相对满意度,但在教学的具体实施方面还有很大改善空间,如教学内容的选取等。总体而言,本研究对高职院校公共英语教学具有以下几个方面的启示。

4.1转变传统思想,重塑教学理念

高职高专英语教学的最终目的,应使学生在今后的职业中能够适应工作需要[3]。所以,高职公共英语不能是仅仅负责语言基础知识讲解的通用英语,还应顺应职业性,教学要做到“以实用为主,应用为目的”,以就业为导向,努力满足职业岗位需求。要切实结合企业需求,重新定位教学理念,以培养工作中所需的职业能力为目标,让学生真正成为用人单位需要的人才。

4.2参考专业需求,完善课程设置

目前,很多高职院校的公共英语教学统一设置固定的学期,各专业选用的教材也完全相同,严重脱离了专业需求。其实,每个专业对英语的需求程度并不一致,各行业侧重的英语语言技能也不尽相同,所以课程设置应该区别对待。我们应当围绕专业培养目标,从社会调研入手,具体分析各专业对英语的需求程度,并结合用人单位对学生英语职业能力的实际需要,对英语教学进行全面而系统的规划。

各专业可以根据各自的需要完善课程设置,学时可以不同,内容也可以变化。比如将通用英语、职场英语和行业英语的学习内容按学期划分,灵活采用“2+1”、“1+1+1”、“2+1+1”或其他模式的设置。总之,课程设置一定要同时考虑学生学习的需要和学生将来就业的需要,使培养出的学生进入企业后能迅速成为生产实践的骨干力量。

4.3结合实际需要,加强师资建设

教学中最关键的是教师,教师的知识能力和教学技能会直接影响教学效果,所以师资建设十分重要。对于公共英语教师来说,通用英语知识不成问题,但职场英语及行业英语知识就相对缺乏,因为很多人是从英语专业毕业后直接进入学校任教,并没有在企业从事过任何实践活动。因此,要想更好地培养学生的职业能力,首先要加强师资建设,大力培养“双师型”教师。让专职英语教师通过课程进修或企业实践掌握某一行业的专门知识,做到理论和实践相结合。或者校企合作,聘请来自企业单位一线的专门技术人员直接担任兼职教师。此外,也要促进教师教学技能的提高,培养高素质、高水平的英语教师才能保证教学效果,同时也能为以后的教学内容选择、教材编写等工作打下良好的基础。

4.4改进教学方法,提高职业能力

传统的公共英语教学方法单一,基本是教师讲授,学生参与很少。这样的课堂让学生兴趣丧失、惰性日盛,基础知识都掌握不好,更谈不上应用能力的提高。要真正提高学生的职业能力,教学必须实现以学生为中心,让学生成为课堂的主宰。教师应结合具体的教学内容,设计不同的教学方法,例如案例教学、交际教学、模拟教学、任务教学等,不断用新鲜的方式激发学生的兴趣,让学生自发地参与到教学中,主动完成学习任务。此外,教师要增加教学实践环节,让学生习惯“听英语”、“说英语”、“用英语”,多创设工作情境让学生锻炼职场中的语言运用能力。最后,教学中要考虑教学对象的差异,可以根据学生的英语基础,实施分层教学,因材施教,让各层次学生都能最大限度地提高职业能力。如果条件允许,还可以增加网络教学及实训教学等,让学生的学习更自主、更全面。

4.5根据专业特点,优化评价体系

良好的评价体系对于教学实施可以起到推动和促进作用。以职业能力培养为导向的英语教学不能再将笔试作为唯一的评价方式,而应结合专业特点,注重学生应用能力的考核,尤其是职业能力的考核。可以变换评价方式,增加职业场景模拟考试环节,如外宾接待、业务洽谈、资料翻译、商务回函等。还可以增加平时成绩的权重,在日常教学中随时给学生布置任务,单人任务和合作任务均可,根据学生完成的情况给予评价,既能避免有些学生因一次考试失误造成期末不及格,也能激发学生的学习积极性。

(责任编辑 杨文忠)

[1] 王锦. 构建企业需求的高职英语职业能力培养体系[J].职业教育研究,2011(7).

[2] 金立理.构建以培养职业能力为导向的英语教学模式[J].教育与职业,2010(18).

[3] 向前进. 高职英语需求状况及教学体系改革与发展研究[J].中国外语,2009(2).

G642

A

1008–2093(2016)03–0090–03