论“为(NP)V及”“为(NP)所V及”不同源

王 红 生

(1. 南开大学 文学院,天津 3000 71;2. 宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 7210 13)

论“为(NP)V及”“为(NP)所V及”不同源

王 红 生1, 2

(1. 南开大学 文学院,天津 3000 71;2. 宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 7210 13)

汉语学者常把“为(NP)V及”“为(NP)所 V及”当作上古汉语的被动式,并认为它们存在历史渊源关系,实际上这两式只是形式相似,它们之间也不存在历史关系。“为(NP)V及”可认为是上古汉语的被动句式,其被动标记“为”是由意思为“助”“替”“给”义的介词“为”语法化来的,而“为(NP)所 V及”则是上古汉语的一个主动句式,其“为”是意思为“作为、成为”的动词,而“所 V及”是一般所谓的“所”字结构。

为+(NP)+V及;为+(NP)+所V及;被动式;主动式;不同源

在人们讨论的上古汉语被动句式中,“为”字句是必谈的一种。若用形式化符号表示,“为”字句可分为两种:一种是“为+(NP)+V及”,本文记做A式,其特点是受事放在“为”前,用“为”引进动作的施事 NP,有时施事不出现,最后接及物动词V及;另一种是“为+(NP)+所V及”,本文记做B式,其特点是受事放在“为”前,用“为”引进动作的施事 NP,有时施事不出现,最后接及物动词V及,并且这个及物动词前还加个“所”字。这两种又据“为”后是否出现施事细别为两种,本文分别用a、b表示,其种类及用例如下:

Aa式:“为+NP+V及”用例

(1) 道术将为天下裂。(《庄子·天下》)

(2) 而身为宋国笑。(《韩非子·五蠹》)

Ab式:“为+V及”用例

(3) 使身死而为刑戮。(《墨子·尚贤》)

(4) 诚令武安君听足下计,若信者亦已为禽矣。(《史记·淮阴侯列传》)

Ba式:“为+NP+所V及”用例

(5) 吾悔不用蒯通之计,乃为儿女子所诈。(《史记·淮阴侯列传》)

(6) 卫太子为江充所败。(《汉书·霍光传》)

Bb式:“为+所V及”用例

(7) 不者,若属皆且为所虏。(《史记·项羽本纪》)

(8) 辽西大尹田谭追击之,为所杀。(《汉书·王莽传》)

目前汉语学者基本是在被动句的理论框架下认识这些句式的,他们多数从汉语史的角度认为A、B式存在历史渊源关系。不过,在笔者看来,当前人们对A、B式的认识存在诸多问题,这两种句式的内部结构还需进一步研究。因此有必要先详析当前学者对这两种句式的主流认识,并在此基础上再谈谈看法。

一、当前学者对A、B式的认识及存在的问题

这里先谈王力的看法。王力将A式的“为”看作“助动词”,认为Ab式是在Aa式基础上省略“关系位名词”或“施事者”(即本文的NP)形成。至于“为……所”式(即本文B式)的产生,王先生认为是在“被动式‘为’字句”(即本文A式)的基础上形成,他说:

“为……所”式是由先秦的被动式“为”字句发展出来的。我们知道,先秦的“所”字有两重性质:一方面,它具有代词性;另一方面,它所接触的一般是外动词,外动词后面往往不再带宾语。而被动式的动词也必须是一个外动词,它的后面也不能带宾语。这样,被动式“为”字句在被动词前面插入一个“所”字不是偶然的,而是一种类化的结果。在表示被动的情况下,“所”字失去了原来的代词性,而成为外动词的词头。[1]419-423

在后来的《汉语语法史》中,王力仍维持上面的看法,只改变了个别术语,比如不用“关系位名词”这种称法,将“外动词”改称为“及物动词”等[2]275-279。王先生这样认为大概有如下几方面考虑:第一,时序上倾向A式比B式产生更早。据王先生论述,A式“大约在春秋时代就产生了”,而B式则在“汉代以后”产生[2]275-279,这种时序先后易使人想到它们存在历史联系。第二,A式、B式结构形式的相似。王先生以为这两式都是被动句式,并认定两式中“为”等同且都是“助动词”,两式的相似易使人认为B式在A式基础上“类化”产生。第三,既然认为B式在A式基础上“类化”产生,那么“所”字似乎显得多余,这个“所”字最好把它理解为动词“词头”,这不仅不会影响理解“所V及”的动词词性,也能证实B式是被动式以及Bb省略NP的问题。

笔者以为,王力的看法存在一些有待商榷之处。首先,据后来者研究,B式在先秦时期已产生,郭锡良便举过先秦汉语的3例[3]57,这种事实便模糊了A式、B式的时间界限,起码它们产生的时间顺序没王先生说得那么分明。其次,王先生将A式、B式的“为”都释为“助动词”,其目标是追求“为”的同一性,这种解释能说明Ab式、Bb式,却不能说明Aa式、Ba式。郭锡良看到了这种情况,他据“为”后是否出现施事者NP对“为”做了分别解释,认为后面出现施事者NP的(Aa式、Ba式)“为”是介词,而不出现施事者NP的(Ab式、Bb式)“为”是助动词[3]54-55。可见,在郭先生看来这两种“为”起码没有功能的同一性。但是,认定Aa式、Ab式的“为”或Ba式、Bb式的“为”分别没有同一性似乎也很困难,因为它们看起来没什么区别。再次,王先生将“所”释为动词词头,可这个词头只用在B式这种极有限场合,并且这种解释跟古汉语“所”的其他用法没任何关联。一般来说,研究汉语虚词起码应遵守两大原则:一是历时演变的“滞留原则”,即“一个实义词演变为功能词以后,原来的实词义往往并未完全丧失,新出现的功能词多少还保留原来实义词的某些特征,这些残存的特征对功能词的用法会施加一定的制约”[4];一是共时虚词各种用法相关性原则,用郭锡良的说法就是讲究“系统性”,即“把每个虚词都摆在一定时期的语言系统中去考察,一个虚词的各个语法意义、语法功能之间都是有联系的,自身形成一个系统,不要孤立地看问题,随文释义,把一个虚词的语法意义系统搞得支离破碎,强给它设立一些非固有的义项”[5]。将“所”解释为动词词头,历时上我们看不出这个词头跟它的源头的任何关系,共时上也看不到它和其他用法的关联,这说明将“所”认作词头是有问题的。

王力对“为”字句的看法奠定了汉语学者分析研究这两种句式的基本框架。在此基础上,其他学者做了一些补充完善的工作。比如,郭锡良认为B式“所”是“帮助表示被动”,用“所”比单用“为”“被动句的意义”“更加明确”[3]57。这便深化了“所”的作用。这种结论也是在被动句的框架下认识“所”的,跟王力解释为词头一样,我们也找不出这种“帮助表示被动”用法的虚化轨迹。当然,也有学者试图提出新的分析模式。比如,张其昀论及本文所说的A式、B式的联系及产生过程,可记为:为+[名+(所+动)](表判断)→为+名+(所+动)(表被动)→为+(所+动)→为+动,并认为这个演变过程中“为”由一个动词变成介词,“所”由指代作用变成一个语法记号[6]。这种论述的优点在于能重新审视B式结构,但跟王力一样,张其昀也认为A式、B式有历史联系,但他认为A式是由B式发展而来的,并试图以形式缩减的过程来认识A式的产生。张其昀的观点也存在许多问题:首先,A式、B式产生的先后问题,现在的材料很难证明B式比A式产生得更早,至少二者的时间界限比较模糊;其次,“为+名+(所+动)”(Ba式)、“为+(所+动)”(Bb式)在上古汉语中并存,认为后者是前者“省略”施事名词造成似乎更妥;再次,“为”虚化为介词和“所”成为语法标记的解释,也是在被动句的框架下完成的,其结论显得很笼统,无外因袭旧说。

以上观点可能跟上古汉语的事实相差甚远。这些论者的分析思路有几个共同点:第一,皆以被动句的理论框架来认识A式、B式,这看起来有句法与意义的证明,即及物动词的受事放在句首,语义关系表被动意义;第二,皆认为A式、B式存在历史联系,或以为B式由A式发展而来,或以为A式由B式发展而来,这种认识很大程度上缘于A式、B式结构形式的相似;第三,倾向认为A式、B式对应成分功能的同一性,如“为”字,要么认为A式、B式的“为”一样,如王力认为都是助动词,要么认为这两类的次类,即Aa式、Ba式与Ab式、Bb式的“为”分别相同,如以为前者都是介词,后者都是助动词;第四,在被动句的框架下认识“所”的作用。笔者以为,这些分析思路存在偏误,要正确解释A式、B式必须做到以下几点:首先,分析A式、B式不能受形式迷惑,不能以为形式相似便认为A式、B式存在历史关联;其次,要证明A式、B式是否有历史联系,其基础是对它们做个别分析,先搞清这两种句式的内部结构,应避免先入为主的主观分析;再次,分析A式、B式要重点分析相关成分的同一性问题,比如A式、B式的“为”是否一个“为”,毕竟古汉语“为”是有多个义项的虚词;最后,认识A式、B式句法成分的语法属性,应将这些成分置于上古汉语的语法系中考察,不能主观别立新义。顺着这些思路,下文对这两类句式给以重新分析。

二、“助”“替”“给”义的“为”及被动句式A式

A式“为”很像现代汉语被动句式“被”字句的“被”字,从翻译的角度将这个“为”译成“被”似乎也妥帖。但是,不能说“为”的作用就等于“被”,因为它们有不同的来源及虚化轨迹,要正确理解“为”的作用,必须把它放在上古汉语“为”的词义系统中,从相关词义中寻求A式“为”的虚化轨迹及作用。在“为”的诸种用法中,跟A式“为”关系最为密切的应是表示“助”“替”“给”义的介词用法“为”,可以说,A式的“为”是由表示“助”“替”“给”义的介词用法“为”虚化来的。之所以这样认为,是因为上古汉语表示“助”“替”“给”义的介词“为”虚化为被动标记跟现代汉语介词“给”虚化为被动标记“给”几乎走了相同路径,这是汉语具有“给”义的介词语法化为被动标记在古今汉语中的重复上演。这主要表现在三个方面:

(一) “给”字句与A式句法形式和意义相似

现代汉语被动标记“给”出现的两种句法格式可用两个简单例句来说明,如:

(9) 钱包给人偷了。

(10) 钱包给偷了。

用形式化符号表示例(9)、(10)的语法格式分别是:给+NP+V及、给+V及。这两式跟Aa、Ab两种形式分别对应,区别只在其中的被动标记“给”和“为”不同。现代汉语的被动标记“给”是表示“给予”的介词“给”虚化来的,而介词“给”又是由动词“给”虚化来的,这个虚化过程即:给(动词)→给(介词)→给(被动标记)。如果再确定被动标记“为”也是表示“助”“替”“给”义的介词“为”虚化来的,被动标记“给”“为”不仅都来自介词,而且依据滞留原则,被动标记“给”“为”也应保留共同的语义特征。从这两方面看,现代汉语表被动的“给”字句与A式在形式和意义上没什么不同。另外,从表被动意义的特点看,“为”字句和“给”字句的意义一般都表示不好的事。上面两个“给”字句用例对被偷钱包的人来说是不好的事,本文开头所举的A式“为”字也都表不好的事。从翻译的角度说,将A式的“为”译成现代汉语的被动标志“给”似乎比“被”更加恰当。

(二) 从虚化源头看,表“助”“替”“给”义的介词“为”与介词“给”功能相似

介词“为”“给”都可以引介“服务”的对象,吕叔湘把这种对象称作“关切补词”[7]47。在引介“服务”对象的情况下,介词“为”“给”是“助”“替”“给”义。吕叔湘提出“给”可出现在两种语境:一是“补词因句中动作而有利的”,一是补词“因句子里的动作而蒙不利的”[7]47。“为”也能用在这两种语境中。这里略举吕叔湘采用的“给”字用例,再用“为”字例来说明这两种功能。

“补词因句中动作而有利的”,例如:

(11) 你画个画儿给我,我就给你磨墨。

(12) 请你给我看着座位,我去买个两个橘子。

(13) 吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?(《论语·学而》)

(14) 为天下兴利除害。(《史记·陆贾列传》)补词“因句子里的动作而蒙不利的”,例如:

(15) 你再这样给我到处宣传,我可不答应你。

(16) 待要不接,又怕给他掉在地下,惹出事来。

(17) 张良曰:“谁为大王为此计者?”(《史记·项羽本纪》)

(18) 智伯之强,威行于天下,求地而弗与,是为诸侯先受祸也,不若与之。(《淮南子·人间篇》)

按:例(17)在张良看来,“为此计”是对刘邦不利的,例(18)“受祸”自然也是对“诸侯”不利的。这种“蒙利”或“蒙不利”是介词“给”“为”的语义特征赋予的,它们的“助”“替”“给”义决定总有个“服务”对象。既然介词“给”“为”对某对象有所“服务”,那就可能对某个对象有所不利或危害,这决定于“服务”的事情。这些和“给”“为”虚化为被动标记有关。

(三) 介词“为”“给”展现出相似的虚化路径

在表示“服务”的介词“为”“给”周围有三个重要的相关方,可用NP1、NP2、NP3表示。将它们置于主动句法结构中,即:NP1+给、为+NP2+V 及+NP3。从句法语义关系说,NP1是动作主动者,NP2是动作服务的对象,NP3是动作支配对象或受事。介词“给”“为”便是随着这种主动句法结构被动化而语法化为被动标记的,它们也展现出相似的虚化路径。这种演变至少要具备以下变化或条件。

其一,动作支配对象或受事NP3移位至句首做句法主语,这是被动句的主要特征。

其二,NP2由帮助、服务的对象取代NP1逐步转变为动作V及的施事。在“NP1+给、为+NP2+V 及+NP3”中,一般只把 NP1当作动作施事,实际上它是动词V及的直接参与或执行者,而NP2虽不是动作直接的执行者,由于它是用介词“为”“给”来标示的服务对象,则在意念上是动作的参与者。NP2只是由于特殊原因不能直接来执行某种动作,为了达到执行某个动作的目的,它得假借他人之手来完成。所以,在“NP1+给、为+NP2+V及+NP3”中,动作的参与者实际有两个,一个是直接参与者NP1,一个是意念上的参与者 NP2。有些情况下,这个意念的动作参与者甚至比动作的直接参与者更为重要,它可能成为动作的主要负责人。比如,小王对小张说“你给我揍他”,动作的直接执行者是小张“你”,小王“我”由于某种特殊原因不能“揍他”,而是意念上“揍”的执行者,这个用例中小王“我”甚至是动作行为“揍他”的主要承担者,毕竟“揍他”这个指令是由小王“我”发出的,假如小王“我”不去唆使小张,小张也不会有“揍”的动作。试想警察办理打架案件,警察不仅会处理直接打人的人(小张),更会处理指使打人的人(小王),小王会成为打架的主要责任人。这个用例说明在“NP1+给、为+NP2+V及+NP3”中,NP2不能简单地只理解为服务对象,它和动作也密切相关。NP2这种语义特征使其转变为动作施事准备了条件。

其三,NP1施事角色的重要性降低,而凸显NP2的施事地位,甚至认定它才是动作的主要执行者,这时介词“为”“给”后的NP2便不再是服务对象,而成为动作的执行者或施事,介词“为”“给”也随着这种语义关系的转变而成为一个表被动关系的语法标记。为了方便深入讨论这种问题,这里还用上面所举的小王给小张说“你给我揍他”这个例子来看“给”是如何语法化为被动标记的。为适应句法被动化和“给”的语法化,这个用例句法上会经历如下基本演变步骤:首先,“揍”这个动作的相关方中,如果降低甚至消除小张“你”在动作行为中的施事地位,而凸显小王“我”这种本来意念的施事者,将之提升为动作的主要执行者,语用表达上会省去动作的直接执行者小张“你”,只留这种由意念的施事者提升为动作的主要执行者的小王“我”,即由“你给我揍他”变为“给我揍他”;其次,为了适应主动句被动化,宾语受事“他”置于句首,即由“给我揍他”变为“他给我揍(了)”,这时“给”后的小王“我”俨然成为动作施事者,这种句法形式的变化结果已经让人想不到“揍”这个动作还有个直接的执行者小张“你”;第三,有了以上变化,句中的“给”也由一个表示服务的介词变为被动标记,这个标记用在施事者小王“我”前,这时现代汉语的被动句式“给”字句也形成了。这些基本步骤也能说明古汉语表示“助”“替”“给”义的介词“为”语法化为被动标记的过程,被动标记“给”“为”语法化的源头的语法、语义特征相同,它们都是引介服务对象的介词,而且意义都为“助”“替”“给”等。

三、“作为、成为”义的“为”及主动句式B式

搞清B式结构的关键是正确理解其中“所”字的作用。理解了“所”的作用,B式中“为”的用法也好解决了。我们不认为把“所”字理解为被动句中及物动词的词头是合理解释,因为这种对“所”的看法跟上文提到的滞留原则和系统原则相悖。古汉语虚词“所”的经常用法是与及物动词组成“所”字结构,结合朱德熙对这种“所”的论述[8],可将这种“所”的语法属性归为三条,即:从词性看,可认为“所”是一个结构助词;从功能看,可认为“所”的作用是将动词性成分转化为名词性成分;从语义看,可认为“所”的作用是提取动词的受事。笔者认为B式的“所”并不特别,仍然使用的是其经常用法,只是人们对B式内部结构的看法存在诸多误解。

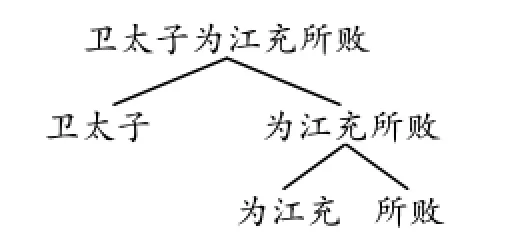

用“所”的经常用法解释说明B式,最早这样做的是马建忠的《马氏文通》。《马氏文通》在解释“卫太子为江充所败”时说:“‘败’,外动也,‘江充’其起词。‘所’字指‘卫太子’,而为‘败’之止词。故‘江充所败’实为一读,今蒙‘为’字以为断,犹云‘卫太子为江充所败之人’,意与‘卫太子败于江充’无异。如此,‘江充所败’乃‘为’之表词耳。”[9]160马氏将“所”字看成代词是用他自己的语法体系解释的,用现代的语法观来说明马氏的观点,“卫太子为江充所败”应是个主动句,这个句子中“江充所败”是个词组并做句子的表词,这里的“为”是个系词。王力不同意马建忠这种看法,他不把像“卫太子为江充所败”的句子(B式)看作主动句,而认为应是被动句[2]278。如果用两个树形图来表示人们对这种句子结构的不同理解,如图1、图2所示。

图1 王力对句子结构的理解

图2 马建忠对句子结构的理解

图1是王力的理解,也是当今多数学者的看法,图2是马建忠的分析,当代学者已很少同意马氏的分析。本文上面已论析了王力看法中存在的问题,在我们看来,马建忠的分析中包含着诸多合理成分。当然,《马氏文通》的看法也有需要修正的,如《马氏文通》认为“为”是系动词,把它看得相当于后世的系词“是”,这不正确,其实上古汉语并没有系动词,这样把“江充所败”看作“表词”也不合理。准确讲,“为”是表示“作为”“成为”意思的动词,这个意思的“为”容易被人误解为系动词,而“江充所败”是这个动词“为”的宾语,所谓“卫太子为江充所败”意思是卫太子成了江充打败之人。由于马建忠的论述带有结论性,但得出这种结论的过程语焉不详,人们在被动句的理论框架下很容易否定马氏的看法。我们现在的任务是从语言学上证明马建忠结论包含的合理性。

将“为”理解为“作为”“成为”意思的动词,认为“所”是名化功能的助词,这对于解释Bb式是容易的。Bb式“为+所V及”中“所V及”是动词“为”的宾语,“为”的意思是“作为”“成为”,宾语“所V及”是个名化结构,语义所指是V及的受事。比如,“若属皆且为所虏”中,“所虏”是个名化结构,语义指“虏”的受事即俘虏的人,而“为所虏”的意思是“成为俘虏的人”。人们之所以将Bb式当作被动句式,主要是从语义关系上看到主语“若属”是动词“虏”的受事,以为句子表达了被动意味,为维持这种看法,最好将“所”认作动词词头。其实,“为+所V及”就是个一般的主动句式,其特殊性只在于其中的“为”是意思为“作为”成为”的动词,这个动词决定了主语名词和宾语名化结构“所V及”语义上同指,由于动词V及的受事是“所V及”,人们也把主语名词当作动词V及的受事,从而把Bb式当作被动句式,这是句法分析的失误。

相较Bb式,理解Ba式便显得困难得多,后者在理解上带有很大迷惑性。Ba式的“为”后不是只跟一个名化的“所”字结构,这个“所”字结构前还有个名词性成分NP,从语义关系分析,NP是动词V及的施事,这种语义关系便于人们确立了一种“为……所”的被动式。理解Ba式的关键是要准确把握这个名词性成分 NP与其他成分的结构关系,即它与其前的“为”或者与其后的“所V及”之间是什么关系。马建忠认为“‘江充所败’实为一读”,若用直接成分切分的观念来说明马建忠的结构分析,Ba式“为+NP+所V及”的内部成分切分应是“为/NP所V及”,而不是“为NP/所V及”。也就是说,马氏以为Ba式中NP跟“所V及”的语法关系更为紧密,却与其前的“为”关系疏远。这种看法确与当代学者的认识相差很远,但我们认为马建忠对 Ba式的结构分析是正确的,人们之所以没采纳马氏的看法,多半是未能正确理解“NP 所V及”的结构性质。我们需要严格论证“NP所V及”这个结构的语法关系,只有如此才能给句式中的“为”一个合理解释。

“NP+所V及”中NP与“所V及”都是名词性的,我们认为“NP+所V及”是个定中结构,其中NP是修饰限制的定语,“所V及”是受NP修饰限定的中心语,而整个结构“NP+所V及”也是名词性的。“NP+所 V及”之所以是定中结构,可用古汉语两个语法鉴定字加以证明。一个是“之”字,即“NP+所V及”的NP和“所V及”之间是否能插入“之”字。“之”是古汉语定中关系的语法标记,这种用例在古汉语中很多,如“民之所瞻”“君之所知”“仁人之所恶”“王之所大欲”“道家之所忌”“天之所启”“诸侯之所闻”“君之所问”“吏之所诛”“君子之所为”等。这些“NP+之+所V及”都是在“NP+ 所V及”的NP与“所V及”之间加定中结构的语法标记“之”形成的,这说明“NP+所V及”本是定中结构。另一个鉴定字是“其”字。“其”在上古汉语中是一个形容词性的指示代词,即它常常做定语,功能上相当于“NP+之”。“NP+之+所V及”是定中结构,其中“NP+之”为“其”替换也是定中结构,这也进一步证实“NP+所V及”是定中结构。这种用例文献中也有许多,这里仅举三例:

(19) 故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。(《孟子·告子下》)

(20) 仁者以其所爱及其所不爱,不仁者以其所不爱及其所爱。(《孟子·尽心下》)

(21) 梁惠王以土地之故,糜烂其民而战之,大败,将复之,恐不能胜,故驱其所爱子弟以殉之,是之谓以其所不爱及其所爱也。(《孟子·尽心下》)

例(19)中“其”指代“是人”,“其所为”“其所不能”分别相当于“是人之所为”“是人之所不能”;例(20)中“其”指代“仁者”,“其所爱”“其所不爱”分别相当于“仁者之所爱”“仁者之所不爱”;例(21)中“其”指代“梁惠王”,“其所爱”“其所不爱”分别相当于“梁惠王之所爱”“梁惠王之所不爱”。

有关“NP+所V及”是定中结构的语法性质可见王红生的详细论述[10],这里不再赘述。确定了“NP+所V及”为名词性的定中结构,那Ba式“为+NP+所V及”就容易理解了,即名词性结构“NP+ 所V及”做“为”的宾语,而这个“为”的意思跟Bb的“为”一样,都是动词,意思都是“作为”“成为”。这就能理解马建忠为何把诸如“卫太子为江充所败”这种用例分析为主动句的原因了。根据以上分析,我们可以把Ba、Bb统一起来,它们的对应成分表现出语法的同一性,如“为”都是表“作为”“成为”意思的动词,“所V及”都是名词性的“所”字结构,它们的差别只在于“所”字结构前是否有修饰限制的定语 NP。所以,向来被人们看作上古汉语被动式的B式其实并不是严格意义的被动式,它只是个一般的主动句式。

王力曾指出,被动式的使用是随语言的不同而不同的,相较而言,汉语比西方语言使用被动句式的范围要小,而上古汉语比现代汉语使用被动式的范围要小[1]417。王先生说的是事实。结合本文的论题,我们对王先生有关被动式的观点再补充几点:第一,确定被动式的标准是语法形式,而不是逻辑语义关系,如笔者认为B式,即“为+(NP)+所V及”并不是被动式而是主动式,这种结论并非基于语义关系;第二,要注意区分相似形式以及辨别结构成分的同一性问题,笔者认为A式、B式只是形式相似,其中的“为”并没有同一性,A式的“为”是被动标记,B式的“为”是意思为“作为、成为”的动词,这说明A式、B式是异源的,它们之间并无历史渊源关系;第三,确定被动式要以语言事实为基础,既要考虑汉语被动式古今重复上演的共同机制,也不能以古律今,如笔者以为A式与现代汉语“给”字句的形成几乎走了一条相同的路径,这是古今汉语的共同处,但认为B式不是被动句,则基于上古汉语的语法实际。

[1] 王力.汉语史稿[M].北京:中华书局,1980.

[2] 王力.汉语语法史[M].北京:商务印书馆,1989.

[3] 郭锡良.古代汉语语法讲稿[M].北京:语文出版社,2007.

[4] Hopper P J.Some heu ristic p rinciples of grammaticallyzation[R].Paper pr esented at the symposium on Grammaticalization,1988.

[5] 郭锡良.介词“于”的起源和发展[J].中国语文,1997(2).

[6] 张其昀.“所”字用法通考[J].语文研究,1995(4).

[7] 吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1990.

[8] 朱德熙.自指和转指[J].方言,1983(1).

[9] 马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983.

[10] 王红生.古汉语虚词“之”、“者”、“所”使主谓结构偏正化的语法功能[J].宝鸡文理学院学报:社会科学版,2015(2).

〔责任编辑 杨宁〕

H139

A

1006-5261(2016)04-0114-06

2016-03-01

王红生(1979—),男,陕西大荔人,讲师,博士研究生。