美国国防知识产权的归属及权益分配

郭艳红

美国国防知识产权的归属及权益分配

郭艳红

美国能成为世界军事强国,离不开对国防知识产权的重视及其建立起来的一整套国防知识产权法律制度。其基于利益平衡处理国防知识产权归属及利益分配的做法,对我国应有所裨益。

国防知识产权权利归属及权益分配问题是进行国防知识产权制度建设的重要内容,直接关系到能否有效激励创新主体寻求技术突破。当前,世界主要军事强国对国防知识产权都非常重视,经过几十年的探索,逐步建立起一整套国防知识产权法律制度,其中最为完善和典型的是美国。美国能成为世界军事强国,离不开对国防知识产权的重视及其建立起来的一整套国防知识产权法律制度。

美国国防知识产权权益归属的发展过程

20世纪60年代以前,对于由政府下属机构资助的科研项目,或通过合同承包的科研项目所形成的知识产权的归属问题,美国主要有两种处理原则:一是“收权政策”,即政府资助的科研项目所产生的知识产权全部归政府所有;二是“放权政策”,即政府资助的科研项目所产生的知识产权全部归研究单位所有。

1963年,美国肯尼迪总统发布了“总统专利政策说明”,主要内容是当政府资助科研项目获得的知识产权能够更好地服务公共利益时,专利权就归属于政府;否则就由承包商所有。这项政策看似合理,但过于笼统,缺乏可操作性。

1980年,美国国会通过了《拜杜法案》,旨在界定国家资助项目所产生的知识产权权益分配政策,适用于美国所有的政府机构,包括国防领域的政府机构和军队。该法案规定承包商申请政府资助形成的无需保密的知识产权归承包商,并拥有转让许可权。这意味着美国对国家投资形成的知识产权采取了“放权政策”。此后,美国对知识产权政策不断进行修订、完善,并出台了专门的法律和政策指南性文件,在不违背法规的前提下,鼓励采用灵活方式解决知识产权利益平衡问题。

美国国防知识产权的利益平衡原则

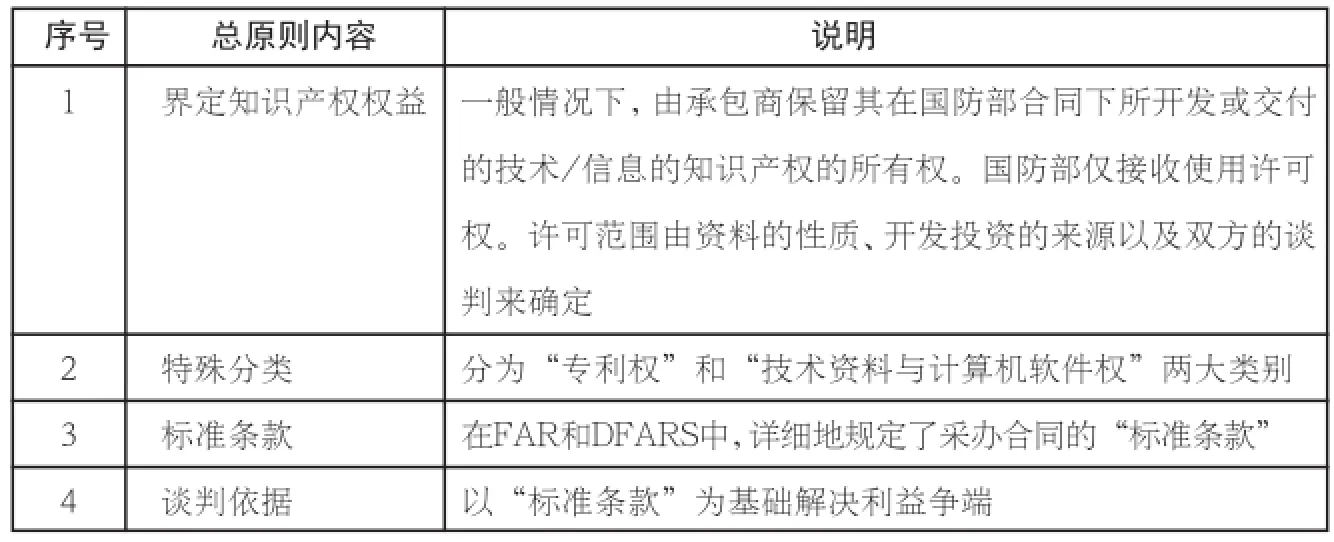

美国国防部采取的知识产权利益平衡总原则是,一般由承包商保留国防合同涉及的知识产权的所有权,国防部仅接收使用许可权。在联邦采办条例和联邦采办条例国防部补充条例的有关规定中,详细规定了采办合同的“标准条款”。根据知识产权的专利权、技术资料与计算机软件权等客体类别、是否属于“民转军”以及投资来源等因素,界定分别适用不同情形的许可权范围,并以“标准条款”为基础谈判商定。随国防市场情况的变化及对把握平衡认识的深化,还不断出台了有关法规和政策指南,鼓励运用不违背法规精神的灵活性,解决按标准条款难以解决的利益争端(见附表)。

附表:美国国防知识产权的利益平衡原则内容及说明

美国国防知识产权归属及权益分配做法

在美国现行的知识产权制度体系中,对国防知识产权具有较清晰的分类。通过梳理美国国防知识产权相关的制度和政策,发现美国国防知识产权归属及权益分配政策是建立在对国防知识产权内在权利的清晰界定的基础上的。美国国防部根据采办合同把知识产权分为“专利权”和“技术资料与计算机软件权”两大类别,并分别针对两大类别的利益主体采取不同的利益平衡做法。

针对“专利权”采取的做法

美国国防部根据政府是否投资来区分两类不同的发明专利,从而确定利益平衡的原则。一类是政府投资产生的专利,称为“从属专利”,包括在执行合同期间或首次验证产生的专利;另一类是未利用政府投资产生的专利,称为“背景专利”,是承包商在履行合同之前或之后产生的专利,但在履行合同期间因涉及而被纳入合同交付之中的发明。

这两种专利形式,因投资主体不同,其“专利权”的归属及使用条件也不同。对于“从属专利”,承包商可保留所有权;国防部拥有免费、非独占的许可使用权。因涉及政府投资,承包商必须记录“从属专利”产生过程中所有的数据和资料。在发明专利产生后,承包商需向国防部合同官报告,阐明对发明成果的所有权,以及在一定期限内,有申请专利的义务。在实施“从属专利”时,政策规定承包商要优先在美国实施。

对于“背景专利”,由承包商或第三方保留所有权;国防部使用要得到承包商的许可,并支付使用费。因要支付使用费,国防部在使用时,需确认是否为“背景专利”,要求承包商提交背景专利清单。清单中包括“背景专利”所涉及的专利申请、合同交付资料、承包商是否许可政府使用,以及如果“背景专利”属于第三方,承包商预计支付给第三方使用费数额的信息。

针对“技术资料与计算机软件权”的做法

按照是否可进行商业性活动,美国国防部对技术资料和计算机软件分为“非商业”和“商业”两类,从而确定利益平衡原则。只能用于军方的、具有保密性质的、不能用于商业性营利活动的技术资料和计算机软件,属于“非商业”;“商业”则是指军民两用的、可用于商业性营利活动的技术资料和计算机软件。

无论是“商业”还是“非商业”,承包商都保留技术资料和计算机软件的所有权,政府有使用许可权。根据“非商业”和“商业”的不同性质,许可权的使用范围也会不同。根据投资比例、适用客体等条件和要求,“非商业”技术资料和计算机软件的许可权类别可分为六种:无限权利;政府目的权利;有限权利;受限制的权利;专门谈判的许可权利;优先的政府权利。对于按合同交付的“商业”技术资料和计算机软件,根据适用客体、具有商业上公认的权利等具体条件和要求,分为四种不同权利范围的许可权,即无限权利;标准的DFARS“7015”权利;标准的商业许可权利;专门谈判的许可权利。

对我国国防知识产权产权归属及利益分配的启示

当前我国国防知识产权相关政策还不完善,存在着产权归属和利益分配不清的问题,严重挫伤了承担研发单位或个人进行科技创新和成果转化的积极性。为了激发研发者的科研创新能力,充分高效利用国防知识产权,我国需借鉴美国管理国防知识产权的经验,其基于利益平衡处理国防知识产权归属及利益分配的做法,对我国处理国防知识产权问题有所裨益。

国防知识产权在确定产权归属及权益分配时要坚持“放权原则”和“利益平衡原则”

美国国会通过的《拜杜法案》充分体现了美国对国家投资形成的知识产权采取“放权原则”,其核心是“国家资助项目所产生的科研成果及知识产权归属于发明者所在的单位,即承包商,并拥有转让许可权。与此同时,联邦政府保留‘介入权’,即这些机构如果未能通过专利许可方式使某项发明商业化,联邦政府将保留该项发明由谁来继续商业化的决定权。”同时,美国国防部对知识产权采取“利益平衡原则”,即一般由承包商保留国防合同涉及的知识产权的所有权,国防部仅拥有使用许可权,并对是否需要支付使用费作了规定。当惯例交付和标准条款不足以平衡政府和承包商双方的需要和利益时,还可通过专门的知识产权谈判达成许可协议。这些规定从法律角度对各方的收益分配权予以平衡和确认。

为了兼顾平衡国家、军工企业、民营企业等主体的利益,促进我国民用领域知识产权向国防领域运用,我国国防知识产权在确定产权归属及权益分配时同样要坚持“放权原则”和“利益平衡原则”,对国防知识产权是否可作为商业使用,以及许可使用费等方面作出明确规定,以求在满足国家特殊需求的同时,最大限度地平衡知识产权创造者的利益,尤其是对可商业化使用或属于“背景发明”等的国防知识产权坚持有偿使用。

在国防知识产权利益平衡的基础上对国防知识产权归属及利益分配进行具体细化的规定

在美国现行的知识产权制度体系中,包含了国会专门立法以及国防部相关单位的细化条例。国会通过的《拜杜法案》对以政府财政资金资助为主的科研项目成果及知识产权归属和权益分配进行了明确的界定,此法案同样适用于国防领域。联邦政府通过的《联邦采办条例》和国防部通过的《联邦采办条例国防部补充条例》等法规又进一步对国防合同中涉及的知识产权归属与利益分配作了详细约定,将知识产权作为一项重要内容纳入到采办相关规划中,对知识产权的不同类别——“专利权”和“技术资料与计算机软件权”分别采取不同的利益平衡做法进行了细化说明。这些法规既对国防知识产权作了明细化分类,也对不同类别的国防知识产权归属和利益分配政策作了具体化规定。这在很大程度上对促进民转军、军转民以及军民合作发挥了至关重要的作用。

我国现行知识产权法律体系中,《科学技术进步法》对涉及国防安全的知识产权作了例外性处理。而专门的《国防法》《武器装备采购条例》《武器装备科研管理条例》等法律法规,又缺乏对国防知识产权归属及利益分配明确而细化的规定。所以,完善我国国防知识产权立法体系,尤其是在国防知识产权利益平衡的基础上对其产权归属及利益分配进行细化规定并提高可操作性已刻不容缓。

国防知识产权在确定产权归属及利益分配时需高度重视涉密知识产权的归属问题

美国国防部对国防知识产权相关条款的制定坚持“承包商保留所有权是原则,国防部获得所有权的情况是例外”。《拜杜法案》关于政府合同下产生的发明权利归属中规定,承包商可以选择对政府投资产生的发明保留所有权,但也有例外情况。这些例外规定对某些特定的涉及国家安全的从属发明所有权可以归属于政府。这主要是基于对美国公共利益安全、确保《拜杜法》的政策和目标实现、保护对外情报与反情报活动的安全的考虑。《发明保密法》还规定了保密专利申请在保密令未解除之前,其专利权的颁发是被扣压的,在解密后才可能被授予专利权。

正是由于国防知识产权有其特殊性,我国在确定国防知识产权的产权归属及利益分配时,同样也要坚持国防安全利益优先,兼顾社会公共利益、承包商以及个人利益。这就要求重点加强对涉密国防知识产权归属进行具体规定。(赛迪研究院军民结合研究所)

——以《行政许可法》第二十五条为视角